农学类专业学位研究生校—企—村培养模式研究

2017-03-20胡军和金晨钟竺锡武谭显胜刘秀

胡军和+金晨钟+竺锡武+谭显胜+刘秀

摘要:随着国家大学教育的分类改革发展,这要求地方性本科院校结合当地实际向应用型专业院校发展;同时对于专业学位的学生教育也提出了新的要求,应该注重于培养学生的实践综合能力。为此,本文提出的校-企-村研究生培养模式对于培养高素质的农学类专业研究生具有重要意义,通过融入导师的科研项目在培养研究生方面发挥重要的作用。本文通过介绍校-企-村培养模式、校-企-村研究生培养模式和其考评方式,期望系统阐述该模式,能够为同行提高农业类专业学生的培养水平提供一定的借鉴意义。

关键词:农学类专业;校-企-村;研究生培养;模式研究

中图分类号:G643 文献标志码:A 文章编号:1674-9324(2017)11-0237-03

校企合作是高校培养高素质技能型人才的重要模式,是实现高校培养目标的基本途径。为进一步搞好我校的职业教育,实现我校办学思想和培养目标,进一步促进人才培养模式和办学机制的根本转变,在进一步发挥好学校和企业(或行业)作用的同时,加大推进校企合作力度,更好地发挥高校高素质技能型人才培养基地的作用。校企合作,顾名思义,是学校与企业建立的一种合作模式。当前社会竞争激烈,包括教育行业,大中专院校等职业教育院校为谋求自身发展,抓好教育质量,采取与企业合作的方式,有针对性地为企业培养人才,注重人才的实用性与实效性。校企合作是一种注重培养质量,注重在校学习与企业实践,注重学校与企业资源、信息共享的“双赢”模式。尤其目前,面对应用型很强的农学类专业学位学生的培养要求,其中提供合适的校企平台显得尤为重要。在当今知识时代,学生教育除继续为高等院校和科研单位输送大批教学、科研工作者外,还肩负着培养具有开拓创新精神的技术型人才的重任。另外培养方式上存在弹性化如:在倡导终身学习的今天,学生教育的学习方式不再局限于全日制这一方式了,部分时间制和各种远程教育计划已在社会中逐渐盛行并得到了社会的认可。

虽然我国高校学生的培养大都在进行校企合作的实践,但大多处于较浅层次的合作,对校企深层次合作的实践和研究不多,校企合作虽然取得了不少有益的成效,但也面临着诸多障碍。所以深化和完善符合本地区和本校特点的人才培养模式,不仅仍然需要进一步的探索,更需要大胆地创新。为此,本研究提出科研项目结合“校-企-村”合作学生培养模式,探索为提高应用性专业学位学生的综合素质提供一种新的培养模式。

一、校-企-村人才培养模式

校企合作是大中专院校谋求自身发展、实现与市场接轨、大力提高育人质量、有针对性地为企业培养一线实用型技术人才的重要举措,其初衷是让学生将在校所学与企业实践有机结合,让学校和企业的设备、技术实现优势互补、资源共享,以切实提高育人的针对性和实效性,提高技能型人才的培养质量。校企合作研究和实践国外起步较早。1900年德国让企业参与职业培训,承担培训的主要责任,这样的企业和职业学校互相合作、互相协调、互相补充,形成了职业技术教育的双元制模式。当今国际职教理论界最有影响的学者福斯特积极倡导“产学合作”的办学形式,提出了实践课尽量在企业内进行,尽力缩小正规学校职教与实际工作情景之间的距离的观点。这些思想可以说是职业教育校企合作的理论先导。近些年,我国教育理论工作和职教实践工作者在总结校企合作实践经验的基础上,对校企合作的现状、问题、模式进行了探讨和研究,为学生培养模式中的校企合作模式的发展奠定了一定的理论基础。目前中国的发展还在于农村,面对目前国家大力提倡的新农村建设,这需要大量的人才,而作为农学专业类学生正好可以在新农村发挥主力军的作用。但是,如何调动学生的积极性,让他们愿意到新农村中去,以及如何引导他们能够留下来,安心地参加与自己专业有关的实践性工作,是目前实施该工作的难题之一。为此,我们提出校-企-村三位一体人才培养模式,就是选择农业有关的企业,尤其那些以企业为主导,组织村里人参加的种植户或养殖户的合作社参与的农业类企业公司,通过学校的科研产学研等部门牵线搭桥建立良好的合作关系,共同讨论发现实践生产中存在的问题提供给学校,然后由学生处组织专业相关的就这些科学问题形成科研项目进行招标评选,中标的教师按照申报计划组织自己的学生予以对接,按照计划书的要求与企业进行对接,安排具体的学生就以毕业论文的形式到具体的村去实施,期间教师和企业以及学校相关部门负责其学生的检查、考核和判定。这样,就会充分体现三者的积极性,最终就会推动高校的地方经济建设中的作用,体现大学的真正功能。

二、校-企-村研究生培养模式

专业硕士是我国研究生教育的一种形式。教育部决定从2009年起,大部分专业学位硕士开始实行全日制培养,并发放“双证”,2011年继续推行将硕士研究生教育从以培养学术型人才为主向以培养应用型人才为主转变政策,实现研究生教育结构的历史性转型和战略性调整。根据国务院学位委员会的定位,专业学位培养特定高层次专门人才。可见,专业学位以专业实践为导向,重视实践和应用,培养在专业和专门技术上受到正规的、高水平训练的高层次人才,授予学位的标准要反映该专业领域的特点和对高层次人才在专门技术工作能力和学术能力上的要求。专业学位教育的突出特点是学术性与职业性紧密结合,获得专业学位的人,主要不是从事学术研究,而是从事具有明显的职业背景的工作从业者,如工程师、医师、教师、律师、会计师等。

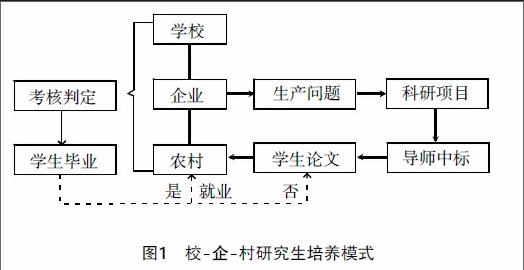

按照国家定位的专业学位研究生的培养目标和要求,这类研究生的培养关键在于实践能力的培养,定位于毕业后的就业能够掌握某个专业技能,满足该类岗位的要求。为此,上述的校-企-村人才培养方式特别适合于农林类专业学位研究生的培养,该培养模式注重于研究生的论文选题来源于企业组织的在农村中实施的种植户或养殖户的公司+农户模式,通过融入导师的产学研科研项目、以学校的产学研部门作为桥梁,通过联系相关的企业进行实施,最后研究生的检查,监督和判定可以按照不同权重参考学校-企业-农村和导师的意见,进行判定。这样就改变以往的过于看重考试成绩和发表文章層面的考核指标,体现了综合实践能力和解决具体问题能力在考核中的作用。同时,也能调动导师参与学校向应用型转变中的积极性,也能为学生今后毕业后的就业奠定良好的基础,也能为企业解决企业发展中人才储备的问题。这种融入科研项目校-企-村研究生培养模式(见图1),可以驱动导师、企业和研究生的主观能动性,提高研究生的培养水平,真正做到专业学位研究生培养的目标,也能体现大学服务于社会的基本功能。

双实线箭头流向代表整个培养模式的第一个环节(包含以生产实践形成的科学问题作为学生实践的论文课题),单实线箭头流向代表整个培养模式的第二个环节(研究生的质量由校-企-村进行综合判定),虚线箭头流向代表整个培养模式的第三个环节(毕业可以选择论文实践的企业,如果没有达到毕业要求,进一步进入实践试实施环节)。

三、校-企-村研究生培养的考评方式

该模式是在当代社会发展背景下,国家大力建设新农村的号角下,通过校企合作联合公司指导下的农户参与的,由导师指导的研究生以毕业论文形式结合相关生产实践问题形成的一种新的研究生培养方式。该模式集中体现了培养研究生的综合素质,以经济农业生产中的具体问题为导向,同时也能为后续研究生毕业的就业提供一定的条件,也能促进高校产教融合的发展,符合目前国家要求地方性本科院校向应用型技术转型发展的要求,因此,应该在提高学校服务于社会发展方面具有重要的作用。

但是,在该模式的具体实施过程中,也需要学校相关部门进行相应的改革调整,比如就研究生毕业的条件以及形式问题。以往研究生的毕业主要是以其从事科学研究发表相关科研论文并且撰写格式严谨的毕业论文为要求的,而现在该模式的实施在上述中明确要求,通过学校-企业-农村三方参与的评价体系来考核研究生是不是能够毕业,所以形式也就应该发生相应的变化。在此,可以考虑以任务分别和不定期考核检查的方式进行,对照相关的生产问题列出,给出在一定期限内完成的任务书,让研究生同意后签字进行完成,然后在一定时间后,由三方进行检查和考核,对照之前的任务书进行判定,给予相应的成绩存档。在毕业的时候,进行综合考核评价(比如生产问题——现场操作某一农业技术或者演示解决某一农业生产问题),结合平时的不定期的检查考核,给予是否毕业的结论,不能达到要求,则按照上述(图1)重新进行实践,进一步提升自身能力,在研究生自我认为达到要求后申请重新予以综合考核判定。这样,就能保证毕业的研究生能够就自身专业掌握相应的专业技能,具有相应的解决实践生产的能力,从而实现当代农业类专业研究生培养的真正目标,能够满足服务于国家相关产业体系岗位的发展要求。

总之,面对社会对于人才综合素质要求的不断提高,作为培养人才的主战场——高校,应该主动联合企业等培养研究生的实践能力,能够为社会输送高质量的合格人才。尤其是农学类专业研究生的培养,应该着眼于服务于国家的大农业发展,立足于国家的新农村建设,利用校-企-村研究生培养模式要求研究生进行相应环节的锻炼和培养,严格管控毕业评价的“三位一体”综合考评方式,为国家的经济建设输送高素质的人才。

参考文献:

[1]陈传斌.基于地方特色的独立学院人才培养校企合作模式探讨[J].江西理工大学学报,2015,36(4):50-53.

[2]李靜.高职校企合作人才培养模式的创新与构建[J].企业改革与管理,2016,(05):86-87.

[3]刘丽.关于深化高校计算机专业校企合作创新改革的研究[J].中国校外教育(中旬刊),2016,(z1).

Research on the Model of College-Enterprise-Village to Cultivate Professional Graduates of Agronomy Major

HU Jun-he,JIN Chen-zhong,ZHU Xi-wu,TAN Xian-sheng,LIU Xiu

(College of Agriculture and Biotechnology,Hunan University of Humanities,Science and Technology,Loudi,Hunan 417000,China)

Abstract:With the development of the classification of national university education,it is required that local undergraduate colleges move to the direction of professionally applied colleges,and should focus on cultivating the students'practical ability. For this,this article proposed the model of college-enterprise-the village to cultivate professional graduate students,which is of great significance in agronomy major with high quality for further entering society.And it plays an important role in cultivating graduate students connection with the tutor's research projects.It is expected that this model will provide certain reference for college peers in cultivating agricultural major graduate by introducing the college-enterprise-village model,the college-enterprise-village graduate cultivation model and its appraisal system.

Key words:agricultural major;college-enterprise-village;graduates cultivation;model research