心理护理用于老年慢性心力衰竭患者的临床观察

2017-03-20普红梅

普红梅

摘要:目的 观察并分析采取心理护理对老年慢性心力衰竭患者的临床效果。方法 随机选择了2013年2月~2015年9月92例慢性心力衰竭的老年患者作为研究的对象,分为常规组和心理干预组,常规组采取常规的药物治疗和传统护理手段,心理干预组在常规组的基础上又采取心理护理干预。结果 心理干预组得患者SAS评分远远低于常规组,护理满意度大大高于常规组,治疗后6 min步行距离也明显远于常规组,差异有统计学意义(P<0.05)。结论 心理护理能大大改善患者的负面情绪,增强其自信心,也有利于心脏功能的恢复,提高了患者的生活质量,值得大力推广应用。

关键词:慢性心力衰竭;心理护理;老年群体

慢性心力衰竭是在临床中较为常见的一种心内科疾病,是大部分心血管疾病的最终发展方向,常见的是左心衰竭,或左心衰竭后继发右心衰竭,症状主要有呼吸困难、咳嗽、乏力以及由于分配到肾脏的血流量减少而出现的少尿现象[1]。这种疾病多发于老年群体,伴随着人口老龄化的不断加剧,慢性心力衰竭的发病率也越来越高,而且有着极高的死亡率。它不仅严重威胁着患者的身体健康,还给患者亲及其家属带来非常大的负经济和精神负担。但患者在生病期间有很多焦虑、抑郁等消极情绪,因此治疗时的依从性便大幅下降,对治疗的效果有严重不良影响,所以在常规药物治疗的基础上采取心理护理干预有利于患者在治疗期间的心理和生理健康,是非常有必要的手段。

本研究随机选择2013年2月~2015年9月92例慢性心力衰竭的老年患者作为研究的对象,分为常规组和心理干预组,来分析采取心理护理干预对治疗老年慢性心力衰竭的临床效果,现报道如下。

1 资料与方法

1.1一般资料 随机选取2013年2月~2015年9月92例慢性心力衰竭的老年患者作为的研究对象,随机分成常规组和心理干预组,常规组共46例患者,女性患者21例,男性患者25例,年龄为56~81岁,平均年龄(63.25±3.56)岁。其中左心衰竭的21例,右心衰竭的有10例,全心衰竭的15例。心理干预组共46例患者,女性患者27例,男性患者19例,年龄为58~82岁,平均年龄(66.98±4.51)岁。其中左心衰竭的23例,右心衰竭的有7例,全心衰竭的有16例。两组研究对象在性别年龄、病情病史、文化水平以及经济情况等方面,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2纳入标准 ①患者均确诊为慢性心力衰竭;②患者无精神疾病、听力障碍、脑损伤;③患者均知情并同意研究。

1.3方法 常规组,给患者使用常规的心力衰竭藥物并且采取传统的护理手段,心理干预组在其治疗基础上制定全面的心理护理干预方案并严格实行,具体过程操作如下。

1.3.1了解病情并讲解疾病相关知识 在患者入院后通过谈话了解患者的具体临床症状,然后对患者及其亲属耐心讲解关于慢性心力衰竭的相关知识,能提高患者对疾病的了解程度,使其清楚疾病的预防方法,增强患者的自信。

1.3.2加强沟通交流 经常巡视病房,及时有效的与患者进行沟通交流,给予适度的关怀,多鼓励患者,并且与患者家属及时沟通,为患者营造一个良好的抵抗疾病的环境,培养和谐的医患关系,提高患者对治疗的依从性[2]。

1.3.3根据病情有针对治疗 及时对患者的心理状况进行评估,关注其情绪变化,有针对的进行心理护理,可适当使用抗焦虑或抗抑郁的药物。

1.4观察指标 观察两组患者在治疗后的焦虑心理状态评分(SAS评分)、对护理的满意程度以及6 min步行距离。

1.5统计学方法 采用 SPSS 19.0 统计软件进行数据分析,计量资料以(x±s)来表示,组间比较采用t来检验。计数资料采用率(%)表示,采用χ2检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

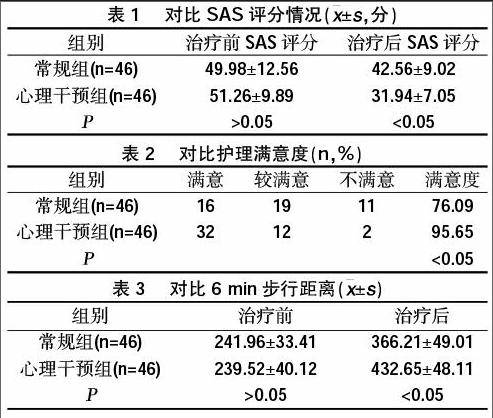

2.1对比两组焦虑状态评分 经过对比,心理干预组的患者SAS评分情况明显少于常规组,差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

2.2对比两组护理满意度 经过对比,心理干预组对护理的满意程度明显高于常规组,差异有统计学意义(P<0.05),见表2。

2.3对比两组患者6 min步行距离 经过对比,心理干预组的患者在治疗后的6 min步行距离明显远于常规组,差异有统计学意义(P<0.05),见表3。

3 讨论

伴随着社会人口老龄化的发展,心血管疾病的发病率越来越高,慢性心衰是大多数心血管疾病的最终发展方向,对患者的生命健康有着极大的威胁。这种疾病有较多并发症,再加上老年人本身的身体机能低下,因此疾病对患者身体、精神以及经济上都带来极大的压力,在常规治疗过程中,单纯依靠药物、手术手段以及常规护理方法,并没有太大成效,患者常有焦虑、抑郁等情绪[3],对病情恢复有不良影响,所以,及时有效的进行心理护理在治疗中是非常有必要的手段,能改善患者的情绪和压力,增强其对抗疾病的信心,也要及时与患者家属进行有效沟通,和他们一起为患者营造一个有利于抵抗疾病的环境。这样不仅有利于患者的身体和心理的恢复,还能提高其对护理的满意程度,培养和谐的医患关系[4]。

在本研究中,采取心理护理干预,降低了SAS评分、提高了护理满意度、在以6 min步行距离来测定心脏功能时也取得了良好效果,由此可见,心理护理能大大改善患者的负面情绪,增强其自信心,也有利于心脏功能的恢复,改善了患者的生活质量,值得在临床中全面应用。

参考文献:

[1]吕蓉,孙路路,安涛,等.心力衰竭患者生活质量与心理状态的相关性研究[J].护理学报,2011,18(2):71-73.

[2]李莉,钟建英,廖玉英. 综合护理干预对老年慢性心力衰竭患者的影响[J]. 中国康复理论与实践,2010,16(11):1068.

[3]H M, Fischer,A, Charrier,R, D?rr,S G, Spitzer . Outpatient rehabilitation after myocardial infarction or for heart failure][J].Herz, 2012,37(1):30-37.

[4]Yi-Cheng Wu,Ting-Wei Su,Jian-Feng Zhang,et al . Coronary artery bypass grafting versus drug-eluting stents in patients with severe coronary artery disease and diabetes mellitus: systematic review and meta-analysis[J].Journal of diabetes, 2015,07(2):192-201.

编辑/金昊天