关于《礼记》的辑本问题

2017-03-18吴忘机

吴忘机

《礼记》又称《小戴记》或《小戴礼记》,一般认为是西汉时期戴圣(即小戴)编定。不过,入晋以后却生出了小戴删编《大戴礼记》之说;又有人说大小戴《记》都各自掺杂有非二戴的学说,因此包括《礼记》在内的二戴《记》均是他人托名之作。对此,今人屡有辨析,这里择要予以简述,并浅谈拙见。

一、小载并未删大戴

关于《礼记》系“小戴删大戴”之说,最早出自晋人陈邵《周礼论序》(参见陆德明《经典释文·序录》),以后又为《隋书·经籍志》所肯定,但却受到许多学者的反对,其中尤以清代学者纪昀、戴震、陈寿祺和王聘珍批评最力。(论点分见《四库提要·礼记正义下》《东原集·大戴礼记目录后语一》《左海经辨》《大戴礼记解诂·叙录》)他们认为,汉初“三家礼”所拥有的《记》应该各有去取,自成体系,其间当然互有重叠,更有对方并无而自己独有的篇章。这在大小戴记的目录比较中便可看出。

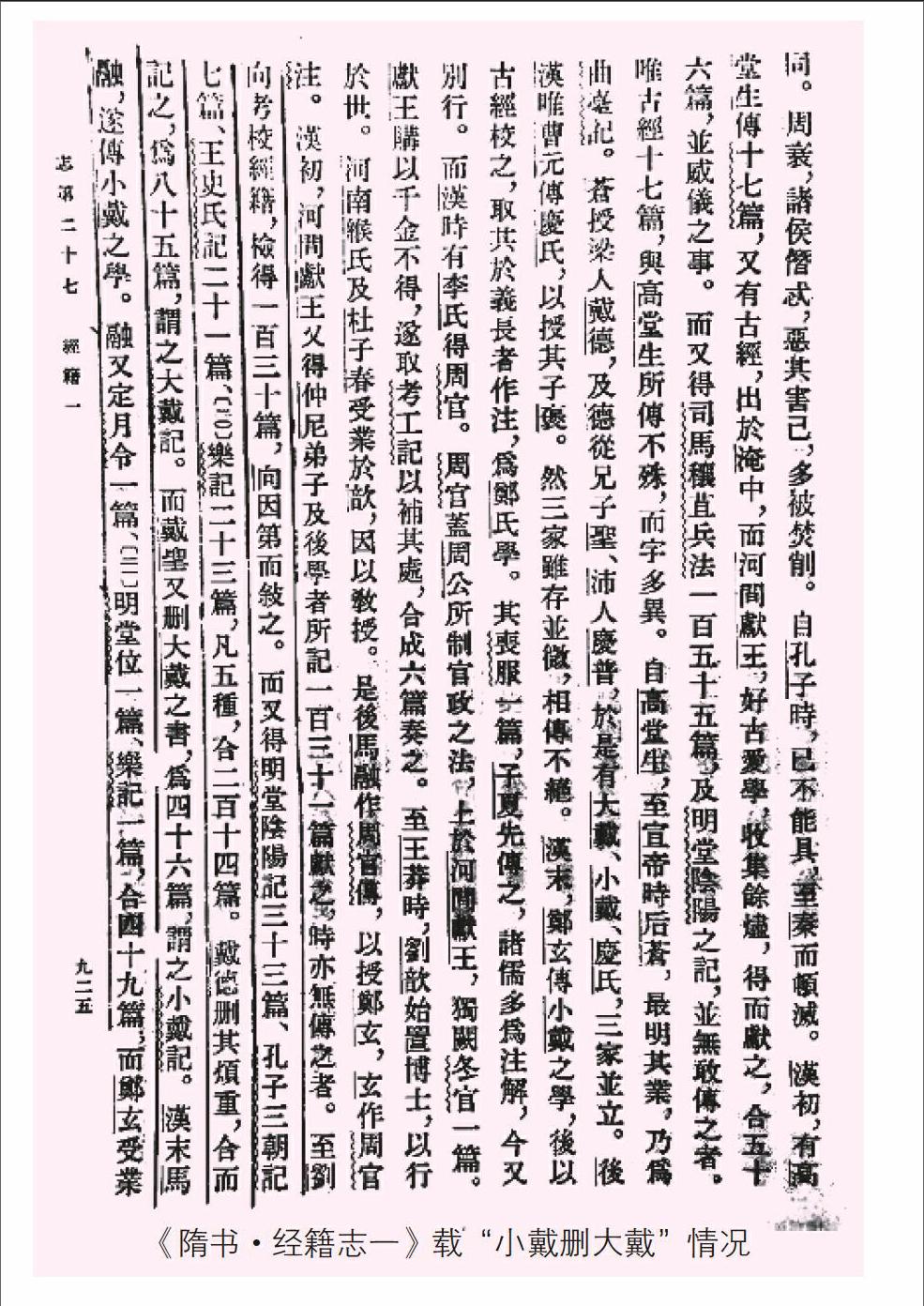

《隋书·经籍志一》上有一段话是讲“小戴删大戴”的:

汉初,河间献王又得仲尼弟子及后学者所记一百三十一篇献之,时亦无传之者。至刘向考校经籍,检得一百三十篇,向因第而叙之。而又得《明堂阴阳记》三十三篇、《孔子三朝记》七篇、《王史氏记》二十一篇、《乐记》二十三篇,凡五种,合二百十四篇。戴德删其繁重,合而记之,为八十五篇,谓之《大戴记》。而戴圣又删大戴之书为四十六篇,谓之《小戴记》。汉末,马融遂传小戴之学,融又定《月令》一篇、《明堂位》一篇、《乐记》一篇,合四十九篇。

对此,今人蒋伯潜、蒋祖怡在《经与经学》(上海书店出版社1998年版)一书里驳诘道:第一,二戴为武帝、宣帝时人,岂能删编时隔40余年后的哀帝时人刘向校定之书?第二,大小戴记所采之篇虽然有相同的,但终究以不同者居多。事实应该是:大、小戴各以己意为取去,并非小戴就大戴已选定之八十五篇中再加删定。第三,据《后汉书》之《桥玄列传》《曹褒列传》等所记,当初刘向《别录》所校《礼记》原本就是四十九篇,由此称《月令》等三篇由马融所定云云,并不可信。

蒋伯潜、蒋祖怡进而指出说,至于《隋志》所称《大戴记》八十五篇加《小戴记》四十六篇,恰合河间献王所得仲尼弟子及后学者所“记一百三十一篇”数云云,也是妄说。因为第一,二戴《记》所采的范围,并非限于这“一百三十一篇的记”,如对《孔子三朝记》《明堂阴阳》《王史氏记》《乐记》四种也有所采。第二,二戴所辑各篇,相互也有重复。如《哀公问》《投壶》二篇,就并存于二戴《记》中。《小戴记》有《曲礼》《礼器》等篇,亦见于《大戴记》的逸篇篇目中。《大戴记》的《曾子大孝》,全文见于《小戴记》的《祭义》;《诸侯衅庙》也全文见于《小戴记》的《杂记》。《大戴记》之《朝事》的一部分出现于《小戴记》的《聘义》中,《本事》的一部分出现于《小戴记》的《丧服四制》中。“所以《小戴记》并不是以《大戴记》为蓝本而重加删定的。因此,我们可以断定,十三经中的《礼记》是西汉人戴圣所编定的一部丛书。”

二、混有古文的《礼记》确是戴圣编定

朱自清在《经典常谈》(三联书店1980年版)一书里还介绍了关于《礼记》成书的另一种说法。朱自清写道:“汉代经师的家法最严,一家的学说里绝不能掺杂别家。但现存的两部‘记里都掺杂着非二戴的学说。所以有人说这两部书是别人假托二戴的名字纂辑的;至少是二戴原书多半亡佚,由别人拉杂凑成的。”洪业在《礼记引得序》(洪业等编纂,上海古籍出版社1983年版)里,也提出了类似于朱自清所指的“非戴”说。他特别不信戴圣纂辑《礼记》四十九篇的传统观点,认为戴圣是今文礼学家,如果他“别传有《礼记》以补益其所传之经,则其《记》亦当皆从今文,而不从古文。”

王文锦也有类似的看法(文见《经书浅谈》,《文史知识》编辑部编,中华书局2005年版)。他认为:西汉的礼学纯属今文学派,尽管礼学家们彼此的学术观点也存在着歧异,但他们都排斥古文经记;再说当时一些古文经记都藏在皇家秘府,一般人難以一睹真容。西汉末期,掌管校理古文经籍的刘歆,曾建议把《左氏春秋》《毛诗》《逸礼》《古文尚书》列为官学,结果遭到学官博士们的反对。由此可见,西汉礼学家们在各自选辑“记”时,不会也不可能收进他们所排斥的而当时尚未行世的古文经记。可是问题却在于:在由东汉中期传留至今的《礼记》中,的确掺进了古文学派的文字。比如《奔丧》《投壶》就是《逸礼》中的两篇。于是,就“不能说今天所见的这部《礼记》是西汉礼学家戴圣编定的”。王文锦进一步分析说,其实,所谓戴圣纂辑的《礼记》四十九篇,应是东汉经师进行加工后的产物。他认为,进入东汉以后,古文经学大兴于世,而且与今文学派日趋混同。大多数今文学派的礼学家在资料的汇辑上也逐渐并蓄兼收。由此一来,西汉经师们选编传抄下来的各种选辑本,便由东汉经师输入进当时已能见到的一些古文记,最终形成所谓八十五篇本的《大戴礼记》和四十九篇本的《小戴礼记》。所以说,“这两个‘记的选辑本,都不是大戴(戴德)小戴(戴圣)各自附《仪礼》而传习的‘记的选辑本的原貌。”

对于“非戴说”,杨天宇在其《〈礼记〉简述》(载《礼记译注》,上海古籍出版社1997年版)里予以了反驳。他说:首先,认为汉代今古学两派处处对立,这仅是清代学者的看法;而真正使今古学派势如水火者,也纯属清代(特别是晚清)学者间的事,因为此时已融入了严峻的政治斗争的成分。而在汉代,即使尊崇古文经的王莽,他改制所用也是既有古文经,又有今文经的,可谓“一视同仁”。至于汉代的古文经的提出以及今古文之争,是哀帝建平元年(公元前6年)的事,而论争则主要表现在古文学家欲为古文经争立学官(博士)上,今文学博士为保持自己学术上的垄断地位则予以拼命反对。而在建平元年之前,今、古文两家可以说是相安无事的。当时礼学家在暗中抄辑古文经记并以公开引用,便是明证。如《通典》卷七十三即载汉宣帝甘露三年戴圣与闻人通汉(亦为后苍弟子)在朝廷召开的石渠阁经学会议上引用《曲礼》《王制》《杂记》等《记》文。其中《曲礼》和《杂记》,按廖平《今古学考》分类,乃属古文经书。这说明当时并无门户之见,因为在汉初及其以后的一段时间里,出于大一统王朝的政治需要,五经博士们对于不时发现的古文经记皆“贪其说”而抄辑之以丰富自己。所以在活跃于昭、宣时期甚或武帝时期的大、小戴《记》里混有古文经记,该是很正常的事;尽管大小戴与他俩的老师后苍都是今文经学家。

其次,关于《礼记》四十九篇的今古文混杂问题,杨天宇说,它乃清人所识,虽然一般学者也承认是事实,但今人对各篇之具体归属,却与清人并非一致。如对清代今文学者认为的《王制》是今文学之大宗,我们便不敢苟同。其实汉人也并无指《王制》为今文之说的。而《礼记》四十九篇的大部分,是由当时发现或流传的古文《记》抄辑来的。因为自先秦流传至汉代的经、记,包括诸多礼《记》(如河间献王和鲁恭王所得),本身就属于古文系统。这在《汉书》之《河间献王传》以及《艺文志》里说得很明白。不过汉代经学家却以当时流行的文字(隶书)抄而习之,以为己用,遂使它成了今文。

综上所述,杨天宇坚定地认为:“因为《礼记》中混有古文,遂否认作为今文《仪礼》学者的戴圣辑有《礼记》,是不能成立的。四十九篇之《礼记》初为武、宣时期的戴圣所纂辑,当无可疑。”

应该说,杨天宇之论相对周密而具有说服力。通过对包括杨天宇之论在内的诸多学者的不同见解的分析归纳,笔者认为,《礼记》的主要篇章、大多数内容是由孔子弟子及其再传、三传弟子等所记,其余则经秦汉间其他儒生的不断增补、加工,最后蔚为大观。这也就是说,《礼记》不是一人一时之作,而是一部在较长时间(估计有400年吧)内由许多人共同编撰,最终经戴圣整理、定稿而成的集体作品。

三、戴圣辑本的成功得力于戴圣与郑玄

末了,还有一个问题,就是大、小戴《记》中,何以大戴记八十五篇传到后来仅存三十九篇,且地位在小戴记之下;而小戴記却以四十九篇的本来面目风行达两千年之久,且地位一直高居大戴记之上,为一般人所熟知?分析个中原委,笔者认为大致有二:

第一,二戴皆同出后苍之门,所传礼学本应无伯仲之分,但其所辑之《记》,又确乎有轩轾之别。尽管二《记》均有庞杂琐碎之嫌,但比较起来,戴圣辑本由于编选的相对集中与精审,而更便于传习。这一点无疑反映出大、小戴在个人学力上的差距。

第二,也是最关键的原因,就是汉代经学大师郑玄为戴圣辑本作了出色的注释。郑玄虽以古文经学为主,却兼采今文经学,摒除门户之见,择善而从,而行文简略流畅,且要言不烦,又多真知灼见,这便自然帮助戴圣辑本不仅迅速超越戴德辑本;而且还一举摆脱了其从属于《仪礼》的依附地位,广泛流传开来,入唐以后与《左传》并列为大经,而《仪礼》则与《周礼》《诗经》一道同列为中经。(参见《新唐书·选举志上》)。