魏晋巴蜀文化与文学

2017-03-18邓经武

邓经武

一、魏晋文化与文学

从大汉声威,到盛唐气象,中间有一个魏晋南北朝,准确的全称应是“三国两晋南北朝”。从公元222年孙权称王到公元589年隋朝灭南朝陈而统一中国,该时段共369年。其特点是政权变移很快,多个政权并存,如中国北方的“五胡十六国”和南方的“六朝”等。三十余个大小王朝交替兴灭过程中引起的社会动荡,使原来占统治地位的儒学发生根本动摇。老庄、刑名等各家学说再次复兴,再加上外来佛教的大举进入、道教的勃兴及波斯、希腊文化等异国文化的流入,使许多士大夫在思想上显得极度活跃,即阮籍张扬的“越名教而任自然”,由崇尚通脱进而标榜放达任诞,甚至出现“贵游子弟,相与为散发裸身之饮,对弄婢妾”现象。

魏晋是一个动乱的时代,它给人们带来的是“人命危浅,朝不保夕”的生命短促危机感。李密《陈情表》所透射出的,是整个时代的悲音:庙堂的荣华富贵,何如平凡的切实人生?深刻的怀疑精神导致了一个思想高度自由的时代出现。政治和哲学思想的变移自然引起文学的嬗变,新的时代生活产生新的文学。思考个体生命的意义,对人的终极关怀,注重个体人生的满足,就成为魏晋文学思潮的根本所在。陶渊明“觉今是而昨非,实迷途其未远”的感喟,“田园将芜,胡不归”的人生寻求,正是大多数文化人的共同心声。当然,在不同的地域,因为不同的地域文化背景和民俗风习,以及统治者个人爱好,这个时代的文学也是异彩纷呈的。曹操父子的诗文、“建安七子”和“竹林七贤”的作品等,皆各呈异彩。

南朝民歌“吴声歌曲”和“西曲”等,大多是情歌,原因如干宝《晋纪·总论》所说,魏晋时女子每每“先时而婚,任情而动,故皆不耻淫佚之过,不拘妒忌之恶”,其语言清新秀丽,基调婉约缠绵,表现出南方人细腻微妙的情感。《南史·循吏传》解释了其地域文化原因:“凡百户之乡,有市之邑,歌谣舞蹈,触处成群”,“都邑之盛,士女昌逸,歌声舞节,服华妆,桃花渌水之间,秋月春风之下,无往非适”;北朝民歌大多收录在《乐府诗集·梁鼓角横吹曲》以及《杂曲歌辞》和《杂歌谣辞》中。质朴粗犷、豪迈雄壮,是北朝民歌最显著的特色。这和北方的地理环境、民俗文化、游牧及军旅生活方式有直接的关系,如《敕勒歌》和《木兰辞》。

就文人创作来看,刘勰曾这样评说道:“晋世群才,稍入轻绮;张潘左陆,比肩诗衢。采缛于正始,力柔于建安。或析文以为妙,或流靡以自妍,此其大略也”。其根本原因在于“运涉季世,人未尽才”或“皆迫于仓卒,牵于战阵,章奏符檄,则粲然可观;体物缘情,则寂寥于世。非其才有优劣,时运然也”。张华、潘岳、石崇、陆机、陆云以及郭璞,一个个都作了权贵集团倾轧的牺牲品。即使是“横槊赋诗”的一代枭雄曹操也有“月明星稀,乌雀南飞,绕树三匝,无枝可依”之悲吟;大张“养生论”、鼓吹养生“上获千馀岁,下可数百年,可有之耳”的嵇康,亦难免作了屠刀下的短命鬼;王羲之虽然自欺欺人地要在兰亭那美丽山水和友情之中“暂得于己,快然自足,不知老之将至”,却仍然压抑不住“固知一死生為虚诞,齐彭殇为妄作”的清醒痛苦,因而发出“岂不痛哉”的惨烈呼号!陶渊明的主要价值在于把春种秋收的田园生活,把桑垅麻畴中的恬淡人生,第一次写进诗文中,以自然真率、淳朴高尚的思想和美学价值,个人化和平民化的写作,为魏晋文学对后世做出了可贵的贡献。

魏晋时期的《典论·论文》《文心雕龙》《诗品序》等的出现,以及挚虞的《文章流别集》编撰古今文章,“类聚区分”,“各为之论”等的努力,开始以全面而系统的理论构架去思考文学,这都说明文学在全民族范围内的整体自觉时代已经来临。

二、巴蜀文化的影响

魏晋玄学的兴盛,有着必然的思想基础和前提。汉代巴蜀哲学家严君平、扬雄所建构的哲学玄理思想,被适当的社会条件所激活而蓬勃兴盛起来,这正如张衡曾经预言的:“汉家得天下二百岁之书也,汉四百岁《太玄》其兴矣”。当时文人以整体的态势,表现着对漫漫宇宙中短促人生不堪一击认识的彻底清醒。一味地痛哭流涕是不够的,他们还要寻找另外的方式抚慰精神伤痛,巴蜀人文性格如司马相如等的“行无节”、以及被嵇康所仰慕“越礼自放”的人生形态,被魏晋人崇尚为“高士”而模仿着。巴蜀地域文化通过汉赋作家群体所表现的“未能笃信道德,反以好文讥刺”等艺术创造方式,自然地受到人们的注意。一批俳谐文字如张敏《头责子羽文》,陆云《嘲褚常侍》《牛责季友》,石崇《奴券》,鲁褒《钱神论》等“反讽”嘲谑文学崛起于文坛,一时成为风气。它们上继扬雄、王褒,寓讽刺于嬉笑,构成了中国散文中一个新的门类。此外,佛、道的宗教流传盛行,带来鬼神志怪作品的新文体,张华《博物志》、葛洪的《神仙传》、干宝的《搜神记》和吴均的《续齐谐记》等志怪小说大行于世。由于清谈风气的影响,记载士大夫们轶事清言的小说也开始出现,以工笔对人物形象以细腻描绘,称为中国文学运行的一种新气象。裴启《语林》是轶事小说的先驱,刘义庆的《世说新语》,尤其是托名刘歆的《西京杂记》,更是被视为“意绪秀异,文笔可观”。魏晋文学在文体多样化开拓上的价值,值得给予充分的重视。

蜀汉政权割据虽然构成当时“三足鼎立”的局面,但为时太短;魏晋统一的主流中心价值观作用,决不会对“伪朝”的文学进行客观公正的评价,即使是蜀人陈寿主笔的《三国志》,也必然要受到统治阶级“主流意识”的制约甚至是干涉。也许正是基于这种背景和出于对自我族群意识的骄傲,乃至于对大盆地生命史的“寻根”热情,常璩才愤而写作《华阳国志》。

“建安七子”王粲根据“巴渝舞”歌词改编的组诗四首,见载于《宋书·乐志》,即“魏《俞兒舞歌》四篇,魏国初建所用,使王粲改创其辞,为《矛俞》《弩俞》《安台》《行辞新福歌》曲”。《晋书·乐志》曰:“《巴渝舞》,汉高帝所作也。高帝自蜀汉将定三秦,阆中范因率人从帝为前锋,号板楯蛮,勇而善斗。及定秦中,封因为阆中侯,复人七姓。其俗喜歌舞,高帝乐其猛锐,数观其舞,曰:‘武王伐纣歌也。后使乐人习之。阆中有渝水,因其所居,故曰《巴渝舞》。舞曲有《矛渝》《弩渝》《安台》《行辞》,本歌曲四篇。其辞既古,莫能晓其句度。”由于刘邦的喜爱,两汉皇室和权贵府邸宴集中,“巴渝舞曲”极为盛行。

王羲之写信给当时出镇巴蜀的友人:“要欲及卿在彼,登汶岭、峨嵋而旋,实不朽之盛事,心已驰彼矣”,并且还打听“严君平、司马相如、扬子云,皆有后否?”他的信件书帖《十七帖》中涉及蜀中的十三札《成都帖》(又称《成都城池帖》),可以说是名家中第一个为成都书写市名、并流传至今的墨宝:“成都城门屋楼观,皆是秦时司马错所修,令人远想,为广异闻”。而《游目帖》则体现了王羲之对巴蜀的人文和自然景观的双重倾慕:“山川诸奇……益令其游目意足也……登汶岭、峨眉而旋,实不朽之盛事”。王羲之在其他帖中也几次提及盼望“游目”益州,登临“汶、峨”二岭;梁武陵王曾经被封于蜀,后时时念及,命著名画家张僧鹞,远赴蜀地作画“图其山水”以慰藉其对巴蜀的思念之情。张僧鹞画技的高处,有“画龙点睛”“画鹞鹰驱鸟鸽”等典故说明其形象逼真的程度。他的巴蜀山水画,应该是引起当时和后来众多人向往巴蜀的因素。

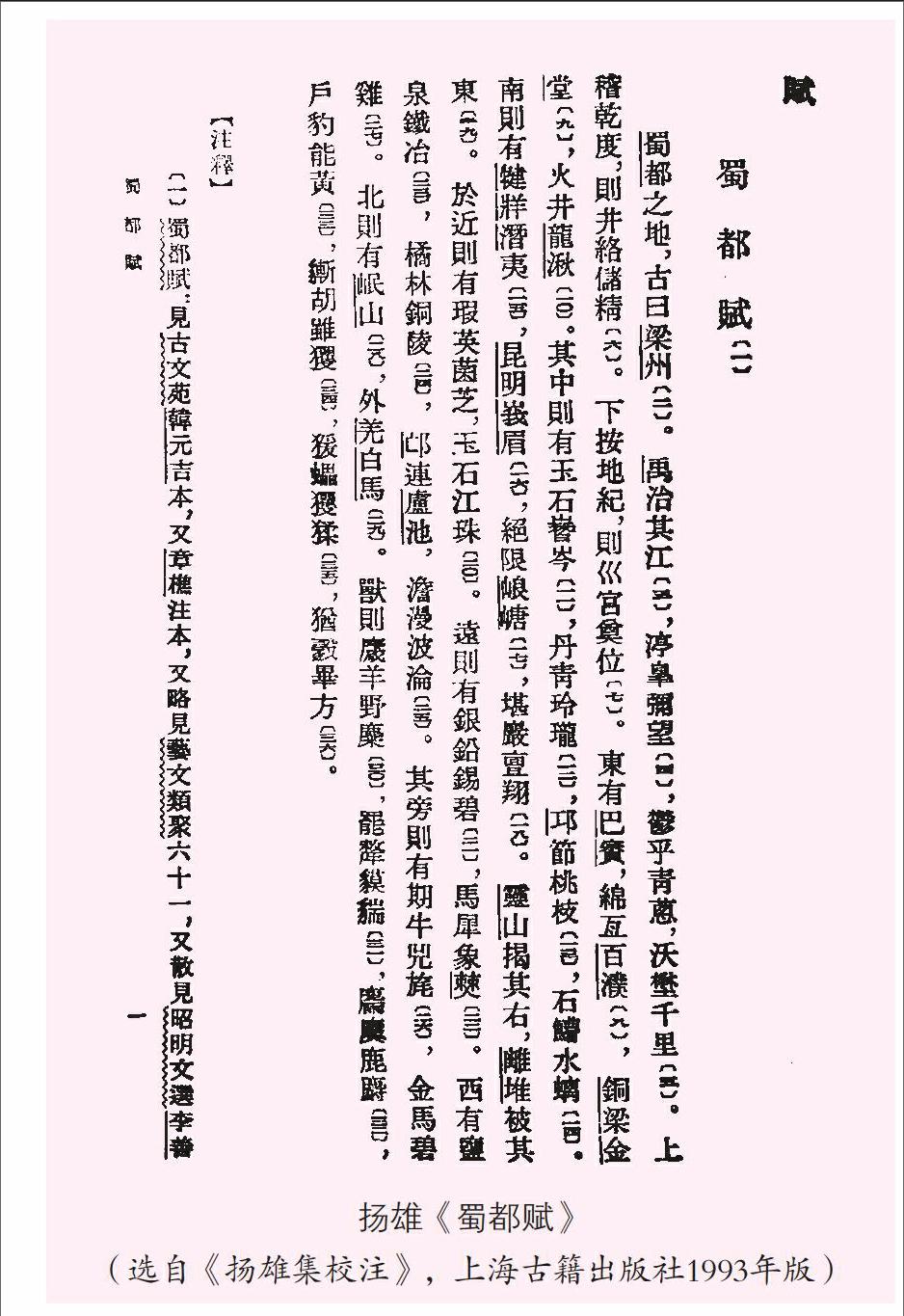

魏晋文学巴蜀题材的作品,影响大的是左思的《蜀都赋》。但却是受到扬雄的影响。《晋书》记载:左思“少博览文史,欲作三都赋,乃诣著作郎张载,访岷、邛之事。遂构思十稔,门庭藩溷,皆著纸笔,遇得一句,即疏之”。他假托蜀人口吻而引出话题:“盖闻天以日月为纲,地以四海为纪。九土星分,万国错跱。崤函有帝皇之宅,河洛为王者之里。吾子岂亦曾闻蜀都之事欤?”其《蜀都赋·序》自称所描写的内容,“其山川城邑则稽之地图,其鸟兽草木则验之方志。风谣歌舞,各附其俗;魁梧长者,莫非其旧”。班固《西都赋》亦不得不引用引用蜀人“李尤高安馆铭曰:增台显敞,禁室静幽。庭扣锺磬,堂抚琴瑟。匪葛匪姜,畴能是恤”。

郭璞不仅对严君平“卖卜市井”的高风亮节崇慕不已,而且以《巫咸山赋》《盐池赋》的繁富辞藻描绘巴蜀美景。《文选》收录的《江赋》就是郭璞的巴蜀题材代表作。此赋文采宏丽,铺张夸饰,气象壮阔,笔力雄健。其写大江之浩瀚的如“聿经始于洛沬,拢万川乎巴梁。冲巫峡以迅激,跻江津而起涨。极泓量而海运,状滔天以淼茫”,“呼吸万里,吐纳灵潮,自然往复,或夕或朝。游逸势以前驱,乃鼓怒而作涛。峨眉为泉阳之揭,玉垒作东别之标”;状地势之险峻如“类胚浑之未凝,象太极之构天”,“巴东之峡,夏后疏凿;绝岸万丈,壁立赧驳”;又以鱼、“羽族”、“金矿丹砾,云精魿银”等铺陈巴蜀物产之丰富;也有一些写景片段(如描写江中舟楫往来的情景)亦生动传神,被誉为“中国山水文学的重要作品”。刘勰说:“景纯艳逸,足冠中兴”,钟嵘说他:“始变永嘉平淡之体,故称中兴第一”。

张载入蜀看望时任蜀郡太守的父亲张收,途中经过剑阁天险,有“表誓戒”铭文刻于碑,还有《登成都楼》“芳茶冠六清,溢味播九区”之语。其《登成都白菟楼诗》曰:“重城结曲阿。飞宇起层楼。累栋出云表。蛲檗临太虚。高轩启朱扉。回望畅八隅。西瞻岷山岭。嵯峨似荆巫。蹲鸱蔽地生。原隰殖嘉蔬。虽遇尧汤世。民食恒有余。郁郁少城中。岌岌百族居。街术纷绮错。高甍夹长衢。借问扬子舍。想见长卿庐。程卓累千金。骄侈拟王侯。门有连骑客。翠带腰吴钩。鼎食随时进。百和妙且殊。披林采秋橘。临江钓春鱼。黑子过龙醢。果馔逾蟹婿。芳茶冠六清。溢味播九区。人生苟安乐。兹土聊可娱”。换句话说,总之,当时许多著名作家,或多或少地都有过“审美巴蜀”之作。

《史记》《汉书》和《水经注》的“巴蜀发现”,亦是这个时段中国文学一个突出現象:郦道元的《水经注·三峡》,记述了长江三峡的壮丽景色,如“山水纡曲,而两岸高山重嶂,非日中夜半,不见日月。绝壁或千许丈,其石彩色形容,多所像类。林木高茂,略尽冬春。猿鸣至清,山谷传响,泠泠不绝”,“春冬之时,则素湍绿潭,洄清倒影,绝多生怪柏;悬泉瀑布,飞漱其间,清荣峻茂,良多趣味。每至晴初霜旦,林寒润肃,常有高猿长啸,属引凄,空谷传响,哀转久绝”,“林木萧森,离离蔚蔚,乃在霞气之表。仰瞩俯映,弥习弥佳,流连信宿,不觉忘返。目所履历,末尝有也。既自欣得此奇观,山水有灵,亦当惊知己于千古矣”。作者不仅细致地描绘了三峡在不同季节、不同时间的不同景色特征,还适当地穿插进前人的亲身见闻和感受,使优美迷人、妙趣横生而又气势磅礴的三峡奇观,展现于世人。后来中国文学的三峡题材文学,便由此全面拉开帷幕。

三、巴蜀文学

在急剧动荡的三国魏晋南北朝时期,由于地理的阻隔和政治军事的割据,偏安一隅的巴蜀地区呈现着独特的发展状况。蜀汉政权的割据,诸葛亮“政事无巨细,咸决于亮”的行政方式,将“天府”农业、天然气煮盐技术和盐、铁、纺织业等商业经济提升到新的高度,形成“夷汉粗安”的良好态势,这都为巴蜀文化的再发展准备了条件。但“达于为政”的诸葛亮无暇顾及文化建设,“国不置史”之禁令以及诸葛亮本人“文采不艳”(陈寿语)的垂范,使巴蜀文学未能得到更好的发展。继之而来的“成汉”政权为政宽和,与民休息,轻徭薄赋,百姓富实。西蜀出现当时南、北方不曾有的太平局面,是以成都被称为该时期“西方之一都”。其间虽有“谯纵据蜀”负险自固八年,许穆之(司马飞龙)之乱世五年,以及南北朝时梁武陵王萧纪称帝于成都等,皆未从根本上影响巴蜀社会经济的发展。蜀汉政权的割据以及文化的运行,开始成为中华民族文化的一个极其重要的积淀。今人何满子先生说:“三国时期是巴蜀文化和周遭撞击十分激烈,因而是地缘文学的定性时期。自然形成的诸种文化因素的凝集和有序化,通常依赖于一个相对独立自足的政权……蜀汉政权则是炎刘以正统自命要匡复天下的政权,因此对巴蜀文化影响特深”。还有中国本土宗教道教在巴蜀大地的确立,对中国文化特色形成,产生了重大影响。

这个时期,巴蜀文学仍然以李密的《陈情表》、诸葛亮的《后出师表》这“天底下两大至情文字”辉耀千古。《北史·文苑传》说:“汉自孝武之后,雅尚斯文,扬葩振藻者如林,而二马、王、扬为之杰”,“历选前英,于斯为盛”。汉代蜀籍作家的大赋,仍然是本时期文学创作的范式。蜀人秦宓、杜微、杨厚、任安、彭漾、杨戏,李密、李兴父子和常璩等,继扬、马、王之流风而崛起。在曾经被人们视为仅出忠勇之士的巴文化地域,也涌现出一批文士,仅巴西一郡,“文学笺启,往往可观,冠带风流,亦为不少”,产生了谯周、陈寿这样的文化大家。外地入蜀者刘巴、许靖、诸葛亮、陈震、马良,也在为巴蜀地域文化的繁荣而努力。

秦宓,绵竹人,《三国志·蜀书》卷三十八称其:“少有才学,州郡辟命,辄称疾不往”,是一个极有个性气节的士人。他开始注意到逐渐形成并且逐渐固化的巴蜀文化:“严君平见《黄》《老》作《指归》;扬雄见《易》作《太玄》,见《论语》作《法言》;司马相如为武帝制封禅之文,于今天下所共闻也”。他不无骄傲地宣称:“扬子云潜心著述,有补于世,泥蟠不滓,行参圣师,于今海内,谈咏厥词,邦有斯人,以耀四远”。作为一个文学家,秦宓在《与王商书》中自认:“仆亦善长卿之化”,强调自己的文学创作受到司马相如的影响,执著于现实世界那鲜活的人生形态,从世俗人生中获取自我的内心平衡并坚守自我人格,是谓“听玄猿之悲吟,察鶴鸣于九霄,安身为乐,无忧为福,处空虚之名,居不灵之龟,知我者稀,则我贵也”。其创作理论为“夫虎生而文炳,凤生而五色,岂以五彩自饰画哉?天性自然也。盖河、洛由文兴,六经由文起,君子懿文德,彩藻何其伤?”他已经清醒地认识到,文学的本质就在于是一门美的艺术,必须要有形式的美作为表现形态。这似乎是秦宓所生活的环境所铸造的。当地人们喜爱艳秾华丽的民俗,遂蕴蓄成后来独具特色的绵竹年画。绵竹年画风格的喜庆、热烈、质朴、粗犷、泼辣,已经被世人公认为具有巴蜀浓郁乡土特色。“难张温秦宓逞天辩”故事,不仅在《三国志》中得到详尽地叙述,更是被《三国演义》给予浓墨重彩地描写,这就是史学家所说的“蜀中多辩才”之由来,也是以被今人视为“辩论界元老”之原因。陈寿谓之“秦宓始慕肥遁之高,而无若愚之实。然专对有馀,文藻壮美,可谓一时之才士矣”。秦宓的学生谯周曾经将其言论辑录为《春秋然否论》,惜失传。五言诗《远游》是其流传下来唯一可靠的诗篇,描述游子远行的艰难困苦,是为“远游何所见,所见貌难寻,岩穴非我邻,林麓无知己,虎则豹之兄,鹰则鹞之弟,困兽走环冈,飞鸟惊巢起”。

北魏时常景,写下一组颂赞巴蜀作家的组诗。《魏书·常景传》说:“景淹滞门下,积岁不至显官,以蜀司马相如、王褒、严君平、扬子云等四贤,皆有高才而无重位,乃托意以赞之。其赞司马相如曰‘长卿有艳才,直致不群性。郁若春烟举,皎如秋月映。游梁虽好仁,仕汉常称病。清贞非我事,穷达委天命。其赞王子渊曰‘王子挺秀质,逸气干青云。明珠既绝俗,白鹄信惊群。才世苟不合,遇否途自分。空枉碧鸡命,徒献金马文。其赞严君平曰‘严公体沉静,立志明霜雪。味道综微言,端蓍演妙说。才屈罗仲口,位结李强舌。素尚迈金贞,清标陵玉彻。其赞扬子云曰‘蜀江导清流,扬子挹余休。含光绝后彦,覃思邈前修。世轻久不赏,玄谈物无求。当途谢权宠,置酒独闲游”。汉代巴蜀作家群的为人和作品,当然地会引起常景的喜爱,即所谓“耽好经史,爱玩文词,若遇新之书,殷勤求访,或复质买,不问价之贵贱,必以得为期”。这个当时“以文义见宗”著名文人,遂以巴蜀组诗,来表达对故乡前贤的景仰。

本时期巴蜀文学的运行动因,在于巴蜀文士不甘于被“边缘化”而奋起,如常璩不满于“世俗间横有为蜀传者”,即史载“江左重中原故族,轻蜀人,璩时已老,常怀亢愤,遂不复仕进,裒削旧作”,改写成《华阳国志》,其立旨在于夸诩巴蜀文化的悠远。魏晋时期是中国社会动荡激烈时期,也是中国思想文化界活跃时期,已经形成霸主权威的儒家思想受到首次挑战,老庄学说盛行并大胆地消解着儒学。“巴蜀半道,尤好老子之术”的地域文化,通过严君平、扬雄的哲学思想,成为魏晋玄学的核心而大行于世。纷扰的战乱使人们时时有“朝不虑夕”“人命危浅”的恐惧;文人便转向山水,力图在大自然美景中寻求身心的平衡和安宁。偏安一处的大盆地乃“无事偷着乐”,从容地享受着生活的美好,静候着一个可供大展才华的时代的来临。外部世界的纷纷扰扰,更衬托出大盆地“溺于逸乐”的“天府”优势,以至于巴蜀文人“士多自闲”,“少从宦之士,或至耆年白首,不离乡邑”(《隋书·地理志》)。但是,这也使巴蜀文学的影响难以扩展出去,“正史”难录。

作者:成都市文史研究馆馆员