比较策略在小学数学教学中的运用

2017-03-13林荧荧

林荧荧

(福鼎市实验小学,福建 宁德 355200)

[摘 要] 比较是认识对象间的相同点或相异点的逻辑方法。比较法也是认识事物的一种基本方法,是将相同、相似、相异、相关的内容进行整合,通过对比的方式分析其异同。小学数学是学生学习的开始阶段,在此阶段,有效运用比较策略,有利于帮助学生把握数学的定义和数学模型的本质,揭示知识之间的联系,让学生深入理解概念、掌握知识,发展思维。

[关键词] 比较策略;情境创设;概念学习;计算教学

一、巧用比较策略

1.冲突发生比较,引发学习需要

认知冲突会激起学生的思维碰撞,引发学生的主动探索。巧用对比,让课堂达到意想不到的教学效果。

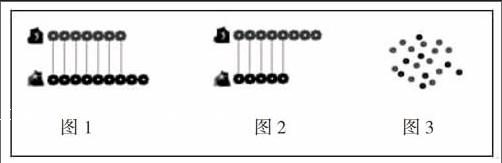

如在苏教版“求两数相差多少的实际问题”中,创设熊大和熊二比赛抓花片的活动,请学生当裁判员。第一场比赛,出示课件(图1)让学生快速地说出花片数量并比较。第二场比赛,出示课件(图2),学生们也能快速地说出花片数量并比较。在学生学习兴趣正浓时,准备为第三场比赛做裁判。随后出示课件(图3),让学生在杂乱排列的花片中比较数量,并思考。

运用情景创设,巧用比较策略,激发学生思考。当杂乱的花片引发了学生的认知冲突后,学生将前两次的比赛和第三次的比赛进行对比,思考问题的源泉,认识到对应摆放的重要性,为后续学习铺垫。同时,有强烈的视觉对比冲突和思维碰撞。

2.联系新旧知识点,进行知识迁移

联系旧知识学习新知识是学习的重要方法,教师要找出旧知和新知之间的连接点,运用比较的教学策略,达到事半功倍的效果。

如教学“三位数乘两位数的笔算”时,创设全班52人去游乐园的情境,出示:游乐园车票,每人41元,门票每人115元,让学生根据信息提出数学问题。游玩的有趣情境能引发学生共鸣,开放的问题情境能激发学生思考。学生独立思考后提出:车票一共要多少元?门票一共要多少元?让学生解决第一个问题,列式计算41×52。通过组织学生笔算和评析,达到温故知新的目的,引导学生解决第二个问题,计算出115×52。学生通过观察对比,比较计算方式的不同之处,引出课堂内容。教师在加强新旧知识的比较时,可让学生学会笔算技能。

二、善用比较策略

数学概念较为抽象,数学课堂需要优化概念教学过程,善用比较策略,让学生理解并巩固概念,达到概念教学的最佳化。

1.关键处比较,凸显本质属性

如教学“认识几分之一”时,学生对分数的认识从一个物体的几分之一提升到由一些物体组成的一個整体的几分之一。可设计四次对比案例。

第一次对比:复习1个桃子的二分之一,再建立2个桃子的二分之一。之后比较辨析:孙悟空两次分桃,得出二分之一这个分数,这两个二分之一有什么相同和不同的地方?第一次的对比是新旧知识的对比,通过首轮比较过程,能够准确地区分新旧概念的不同,进一步形成一个整体的观念,把握数学概念的本质。

第二次对比:抛出问题“孙悟空把4个桃,平均分给2只小猴,每只小猴分得这盘桃子的几分之几?”有学生认为用二分之一表示,有学生认为用四分之二表示。学生通过分一分、涂一涂的操作方式,思考各自认为更合适的方法。通过第二次对比,明确将果盘桃子平均分成2份,用二分之一更为合适。在重难点处用对比辨析的策略,使难点有效得到突破。

第三次对比:出示把4个桃子平均分成4份,每一份是这盘桃子的几分之几?对比辨析:孙悟空同样是分4个桃子,怎么起先得到的是二分之一,而现在得到的是四分之一呢?通过第三次的对比,让学生明确同一个整体,平均分的份数不同,得到的分数也不同,有效把握分数的本质属性。

第四次对比:出示把8个桃子平均分成4份,每一份是这盘桃子的几分之几?把16个桃平均分成4份,每一份是这盘桃子的几分之几?甚至把一堆桃平均分成4份,每一份是这盘桃子的几分之几?引导辨析:每次桃子的总数不同,每次分得桃子的个数也不同,为什么都用四分之一来表示?在对比中,学生的思维进行碰撞,进一步认识到分数的分母、分子是与平均分的份数和表示的份数相关,和桃子的总个数、每一份桃子的个数没有关系,使学生对分数的认识逐步走向深化,头脑中原本较为模糊的分数概念逐步清晰。

在概念建立的关键处,教师要充分运用比较策略。让学生在学习新知的阶段,展开多层次、多角度的对比和辨析,从而使学生的认识过程趋向完整、深刻,深化对概念的建构。

2.易混处比较,有效建构区分

数学中有许多知识是学生学习时容易混淆的,用比较的策略能清晰有效区分易混淆的概念和方法。如教学“面积的认识”时,学生通过摸一摸、说一说的活动感受物体的面,再通过比一比的活动体会物体的面积大小,从而引出“面积”这个概念。紧跟着出示一条橡皮筋,用两只手把它拉成一个长方形状,让学生找一找这里有“面”吗?刚开始个别学生可能受思维的定势和“周长”这个概念的负迁移,绕着皮筋的边线指一圈。通过辨证,学生可明白边线一圈是“周长”而不是“面积”。另外,通过观察思考去了解边线围成的“面”,从而体会面积的实际含义。出示顺口溜“周长一条线,面积一大片。”学生在边摸边读儿歌的活动中,对比“周长”和“面积”这两个概念,明确“面积”概念的本质属性,建立正确而又清晰的“面积”概念,活动中可多层次多方位地完善面积的含义,培养了学生的数学思考,发展了空间观念。

三、实用比较策略

计算内容在小学占的比例很大,而计算课的特点,则决定了“比较”是此类课教学的基本策略。

1.操作后比较,提升数学思维

如在教学“十几减九”时,学生列式13-9。引导学生思考:你想怎样算?学生通过操作小棒、讨论交流,得出多种算法。第一种是用数的方法,分别进行减法运算。第二种是将13分成10和3,先从10里减去9,再加上3,得4。第三种是将9分成3和6,先从13里减去3,再减6,得4。第四种是联想9加几等于13,因为9加4等于13,所以13减9等于4。最后让学生交流,在对比中,学生会发现数的方法计算起来比较费时且不方便,从而更愿意选择后面几种方法。而有一些20以内数字进位加法掌握得好的学生,更喜欢“做减法相加法”这种既好又快的方法。在算法多样化时可用“比较”策略,使算法得到优化,学生的思维得到了提升。

2.练习时比较,培养学生数感

计算教学是一个长期复杂的过程,计算知识间的紧密联系,决定了“比较”策略的实效性。

如教学“100以内加减法的复习课”中,出示图中的算式:先让学生在计算前估算左右两组中得出数量最大的题目,学生通过对比,汇报估计的结果。再让学生通过计算,进行纵向对比。对比左边一组三道题,明确两位数加整十数、两位数加一位数(不进位)和两位数加一位数(进位)的口算方法的不同;对比右边一组三道题,明晰两位数减整十数、两位数减一位数(不退位)和两位数减一位数(退位)口算方法的不同。在比较中,使学生掌握100以内加减法的口算,口算方法可达到条理化、结构化。最后再次挖掘练习的功能,让学生对图中算式进行横向对比,提醒学生在计算时要看清楚运算符号,培养学生良好的学习数学的习惯。横向对比时,对于优秀的学生还可以提问:第一行左边一道题+30,右边一题-30,两道题的答案相差了几个30,就是相差几,其他两行呢?这样的对比训练,有利于培养学生的数感和数学思维。

责任编辑 吴晶晶