试论蒲州梆子中二胡的地位和作用

2017-03-12李筠

李 筠

(山西师范大学音乐学院,山西 临汾 041000)

二胡是蒲州梆子文场传统乐器中“四大件”(板胡、二胡、笛子、三弦)的组成部分之一,虽与主奏乐器板胡在音乐伴奏的地位上不能相提并论,但在拉弦类乐器中最终能成为板胡之外的唯一一件辅助乐器,历史上后来居上取而代替了原先重要的拉弦乐器二股弦,自身必然是具备了该剧种音乐旋律所要求的各种音色效果等先天优秀条件的。而且,做为板胡的拉弦类辅助伴奏乐器,除辅助板胡完成戏曲的主要音乐任务外,有时也按照剧情的需要承担了领奏和独奏的角色。板胡的铿锵豪放与二胡的委婉细腻,无不恰当地为场景的衔接、剧情的过渡、唱腔的转换、人物的角色表演等起到了鲜明突出的烘托渲染作用。另外,二胡同样还接受着蒲州梆子腔乐队总指挥武场“鼓板”的统一安排和人物唱腔的约束,又与晋南一地特色语音面貌形成的唱腔、蒲白之间,产生了相互密切的因果关系。当然,核心目的是进而论述确定二胡在乐队中的地位和作用了。

一、二胡与主胡的关系

就二胡与主胡——板胡的有机联系讲,我们发现与板胡的关系最为紧密。

二胡属于蒲州梆子中音区的伴奏乐器(传统叫“嗡子”)。与现在的二胡形制规格相同,具体定弦音是d1 _ a1,演奏时用(5 2)弦的弦法,演奏方法与现代二胡相同,不过使用一调到低的演奏法,整场演出不换调,全部使用(5 2)弦。在蒲州梆子早年的伴奏乐器中是没有二胡的,当时板胡不倒把,二股弦比板胡定弦高一个八度,配合演奏时拉高音,后来加入笛子后,高音被笛子所代替,板胡进而也演变成为加入换把演奏高音,因此二股弦渐渐失去了作用,在20世纪40年代左右被二胡所替代。

蒲州梆子二胡的定弦与其唱腔旋律和曲牌的落音规律相吻合,但是由于唱腔音域宽广,一般在两个八度左右,而二胡这件乐器本身受到其定弦的局限,无法完整表达唱腔旋律的实际音高。因此蒲剧二胡演奏一般在上把位或者是中把位相互代替来完成,就形成了蒲剧二胡演奏中“高音低拉”和“低音高拉”的现象。

板胡是蒲州梆子文场的主奏乐器,属于中音板胡,又称“胡呼”,定弦音高是e1 _ b1,演奏时拉(6 3)弦的弦法。演奏时可上下倒把,音色嘹亮,音域宽广,是文场显示特色的主要乐器。蒲剧板胡与中音板胡形制基本相同,琴筒的规格没有完全的固定的指标,是演奏者根据戏曲音乐音色本身的需要而选择的。蒲剧板胡的琴码,又称“下码”、“小码”,由演奏者自己用坚硬的木料或竹子做成的,下码底部必须要空,其本身的高度大约1厘米,其准确的高度要以琴弦距琴杆的本身的距离而定。一般来说,琴弦在千斤处离琴杆的距离,(千斤:在蒲剧板胡称作的“腰码”,)要比安置下码后的的琴弦的高度低5毫米左右。蒲剧板胡的弓子也是用竹子做成,用料较沉,弓杆较粗。

目前蒲州梆子板胡多用丝弦,左手触弦时需要带手帽。其手帽是由羊的小腿骨制成,中空,戴在食指、中指和无名指上,小指不戴也不用。在60、70年代板胡曾改用过一段时间钢弦,不带手帽演奏,演奏也经常用到了小指。但是在之后实践的过程当中,演奏者由于左手用到的手指由三个增加到了四个,灵活程度增加,演奏时指法的安排较之前相比肯定有所不同,在演奏同样的旋律时,就没有必要用同一手指的滑音,可用不同的手指演奏或者是不用换把就可以完整演奏一句唱腔,造成了一些滑音和特殊的手法的流失,音乐韵味也较之前差了很多;丝线改制为钢弦虽然音色干净许多,却失去了蒲州梆子原有的激昂火爆而且略带沙哑的效果,所以现在蒲剧板胡又改回了传统的演奏方法。

二胡与主胡的关系。蒲州梆子板胡和二胡所演奏的音乐是相同的,演奏者可以根据个人的喜好作一些加花处理,只需要保证旋律走向一致性。其板胡换把较多,拉高音。二胡拉中音,一般只用上把位或中把位。前面提到过,由于蒲剧二胡弦法上的局限,最低音只能在“5”,不能完全按照唱腔的要求演奏出旋律的实际音高,为了配合乐队整体的演奏,形成了“听觉上顺耳,演奏者也顺手”的“低音高拉,高音低拉”的传统演奏习惯。

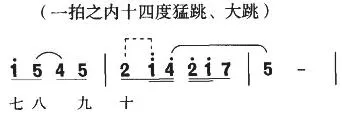

谱例1 【二性】原板过门

上例乐句若是按照谱面旋律的记谱来唱,或是由板胡演奏没有任何问题,板胡的演奏指法就按谱例上标记。板胡的一指在一把位兼拉里弦的“7、1”外弦拉“4、5”,三指在一把位里弦兼拉“3、4、5”,外弦拉“7、1、2”。

但放到了二胡上,因为它习惯要求是在上把位演奏,若是按谱面要求,理应在高、中把位,不符合蒲州梆子二胡一般的演奏法。因此,二胡演奏此乐句实际应该是下面的演奏音高和指法。成为蒲剧二胡典型的“高低音反拉”现象。

谱例2 【二性】原板过门

二、二胡与晋南语音面貌特色唱腔、蒲白的关系

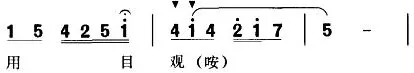

蒲剧唱腔的调高,过去为“二眼调”,即♭B调,后来改为“梅花调”,相当于C调,到20世纪50年代改用G调,唱腔音域达两个八度以上,唱腔旋律多跳进,常有四度、五度、六度甚至是十度以上的大跳。演唱时咬字有力,表现了蒲州梆子高亢激越的特点。

谱例3

需要注意的是,二胡在遇到超过八度以上的大跳时,不需要也像唱腔一样演奏跳把,只须把具体音高降低一个八度演奏即可。

蒲州梆子的整体旋律音阶是燕乐徵调式,一般主要音阶由两种不同的形态的五声音阶构成,一种是“5 7 1 2 4 5”,另一种是“5 6 1 2 3 5”。唱腔风格和感情的特点在于“4、7”和“3、6”四音的使用。一般情况下多用到的是“♭7”,但在蒲剧乐谱当中“♭”不会标出来,全靠演奏者自己领会。在实际演奏当中,4要比五度相生律的4高些,介于4与♯4之间,7要略低,介于五度相生的7和♭7之间。尤其在特性音程1-4和5-7中,基本全部都是4和♭7。

在蒲州梆子的唱腔中,任何曲调和板式,上句是可以落在除5以外的任何一个音,但下句一定要落在5音上,个别情况下可以落在1音。一般来说,上句如若落在1、2、3、6四音上,多表现威武雄壮的情绪;落在4、7两音时,多表现凄凉哀怨的感情;当感情突然转换时,多落音在2、3、6三音上。

再就唱腔上安排的一个最大的规律即“眼起板落”,俗称“黑红板”,板为“红”,眼为“黑”。各种唱板的基本曲调不论怎么变化,这点都是完全统一的。比如慢板,一板三眼,是中眼起唱;二性板,一板一眼,是眼上起唱;流水、小流水、紧二性、撩板,有板无眼,都是后半拍起唱;间板、滚白,属散板类,则是避过唱词的自由敲击。除散板以外的各种板式落音都必须落在板上。

蒲州梆子的舞台语言以蒲白为准,虽然受晋南地方方言的制约,但又得到了升华,音调与京音和普通话相比不同。简单来说,虽说词类相同,但音调不同,例如“山明水秀”四字,普通话调高依次为阴平(一声)、阳平(二声)、上声(三声)、去声(四声),而在蒲白当中,除了本地方言的发音不同,此四字调高依次为去声(四声)、阳平(二声)、去声(四声)、阴平(一声)。

总之,二胡与唱腔、蒲白、晋南语音面貌包括字调,在蒲州梆子的发展历史上均得到了戏曲艺术角度的高度融合。

三、蒲州梆子二胡在唱腔伴奏中的特点和效果

整个蒲州梆子乐队在为唱腔伴奏的时候,有个传统的原则——“扶音不压字”,即伴奏不能盖过唱腔,让观众听清每句唱词。其伴奏的基本方法有“引腔”、“扶腔”、“随腔”以及“填空”。引腔,即演员没开唱之前,通过亮弦和节奏过门为演员做好情绪上的铺垫。扶腔,伴奏既要烘托唱腔,又不能压过唱腔,因此一般采用“唱时不拉,拉时不唱”的方法,等到演员起唱之后,乐队再跟腔演奏。随腔,乐队随着唱腔走,不留空隙,尤其是在紧打慢唱的【流水】板中,要表现悲愤凄楚情绪的拖腔,伴奏一定要紧跟唱腔,而且音量不能弱,以起到烘托气氛、增强唱腔的音乐感染力的作用。填空,即乐队伴奏跟唱腔的尾腔,蒲州梆子的基本唱腔【慢板】唱词的基本结构一般为“一二三(小过门)四五六(小过门)七八九十”,填空则是在每个小乐句的第三个字进入,增强句逗的节奏感。

与蒲州梆子唱腔相一致,二胡为了更好的配合演唱者的唱腔需要,就其本身润腔技巧就显得尤为重要。在此,蒲州梆子唱腔的润腔特点,就成为了二胡伴奏上的独具特色的润腔手法,加之二胡本身无指板、无品,能够更好通过滑、揉、压以及与此相配合的弓指法等技巧的表现人声。

蒲州梆子的润腔手法大体上有装饰性润腔、节奏性变腔和垫字润腔。装饰性润腔主要就涉及到二胡左手的技巧。

比如滑音

谱例4

打音、颤音

谱例5

当然也有甩腔中的重音处理,这是靠右手顿弓来完成的。

谱例6

节奏性变腔是通过板式调整、节奏速度对比、强弱对比等节奏上表现的特点。

垫字润腔,即在需要的地方加入“这、呀、哈、嘿、的”等字,为了表现感情的需要或是使唱腔更圆满,这类润腔手法戏曲中也比较常见。

最后,二胡既然是一件伴奏乐器,它就要立足于“伴”,充分发挥它的伴奏作用,防止盲目的突出个人技巧,其“高低音反拉”现象就是为了配合整体艺术的完整性表现。因为蒲州梆子板胡和笛子在乐队中所演奏的是高音,二胡主要演奏中音,如若根据唱腔的旋律音高演奏到三把或者更靠下的把位,一方面乐器本身的音色达不到最佳状态,另一方面在乐队中二胡声部就会凸现出来,这样就会打乱整个乐队的整体音色和力度布局。

因此,蒲州梆子二胡演奏经过半个多世纪的摸索,起到了既能帮助乐队起到烘托环境氛围、做好情绪铺垫的作用,又能与演唱者一起表现唱腔的各种润腔手法,极大地增强了该剧种音乐的艺术感染力。