高中生自悯、人际信任与宽恕特质关系

2017-03-11邱圣童赵梓晴雷秀雅

邱圣童 赵梓晴 王 言 雷秀雅

(北京林业大学人文社会科学学院,北京 100083)

高中生自悯、人际信任与宽恕特质关系

邱圣童 赵梓晴 王 言 雷秀雅

(北京林业大学人文社会科学学院,北京 100083)

目的:本文旨在探讨高中生自悯与人际信任、宽恕特质的关系,改善高中生信任和宽恕心理。方法:采用自悯量表、人际信任量表和宽恕倾向量表,对整群抽取的北京城乡两所高中的391名高一学生进行调查。对数据进行统计分析,建立模型。结果:高中生自悯水平呈现显著地域差异;自悯、人际信任和宽恕特质两两之间均存在正相关,自悯可以显著预测人际信任及宽恕特质水平;人际信任在自悯和宽恕特质间起到部分中介作用。

高中生;自悯;人际信任;宽恕特质

自悯指的是个体自己对自己的关爱,聚焦于自己开放苦难,直视自己的苦难从而友善地治愈自己[1]。心理学家围绕自悯进行了众多的理论研究和实践探索。当前关于自悯的研究主要分为三大类。第一类是关于自悯对个体自身影响的研究,研究者通过量表和实验,发现了自悯对个体情绪、动机、幸福感和认知等方面的影响作用,强调自悯的内部功能[2-4]。第二类是关于提高自悯的手段的研究,研究对象既包括心理健康人群也包括患有疾病的人群。这一领域的研究强调咨询应用,例如,有研究发现太极能够提高健康人的自悯和正念[5]。第三类研究主要围绕自悯对个体人际交往相关变量的影响,强调自悯的对外功能[6]。

一个自悯的人是否也能悯人?个体的自我观会涉及到如何看待他人,如何与他人相处的问题,自悯对个体人际交往中各种表现的影响也是十分值得关注。特别是自悯中“普遍人性感”这一要素,更是直接将自我与他人连接了起来。已有研究发现,自悯会影响人际互动,高自悯个体会更加善待他人,为他人提供支持性的帮助。而人际信任作为对他人言行的正向期望,无疑是一种促进,在对于他人的态度及行为上也是一种承上启下。

宽恕是指对人际冒犯的亲社会动机变化[7],是悯人的一种特殊形式。Greenaway发现在团体活动中自悯的普遍人性感可用于增加对冒犯者的宽恕倾向[8]。在面对人际冲突时,高自悯的个体也更倾向于采用双方各让一步的方式进行解决[9]。本研究决定将人际信任作为中介变量,探讨自悯与人际信任、宽恕三者之间的关系,形成相关模型,更全面的了解自悯对于个体的作用和影响。

高中生处于人生发展的关键阶段,作为研究自悯以及人际关系的群体十分具有代表性,他们处在形成“自我同一性”的成长阶段。在这一时期,他们的自我意识迅速增长,会主动对自己的内心世界和行为进行观察,从初中青春期初期的自我聚焦,逐渐转变为对外,与外界进行比对。本研究对于帮助高中生更好的面对失败,减少心理健康问题,形成良好的人际关系,具有重要的现实意义。同时,国内自悯研究较少,对自悯与人际关系的探讨更是少之又少,本研究较少对高中生自悯、人际信任和宽恕三个变量的关系进行创新性的探索,既可以丰富自悯的研究内容,又可以扩充研究样本,具有理论意义。

基于上述研究基础,本研究采用问卷调查法,旨在了解当前北京地区高中生的自悯现状,创新性的考察自悯与人际信任的关系,探讨人际信任在自悯和宽恕特质间的作用,为学校心理教育提供帮助。

1 对象与方法

1.1 对象

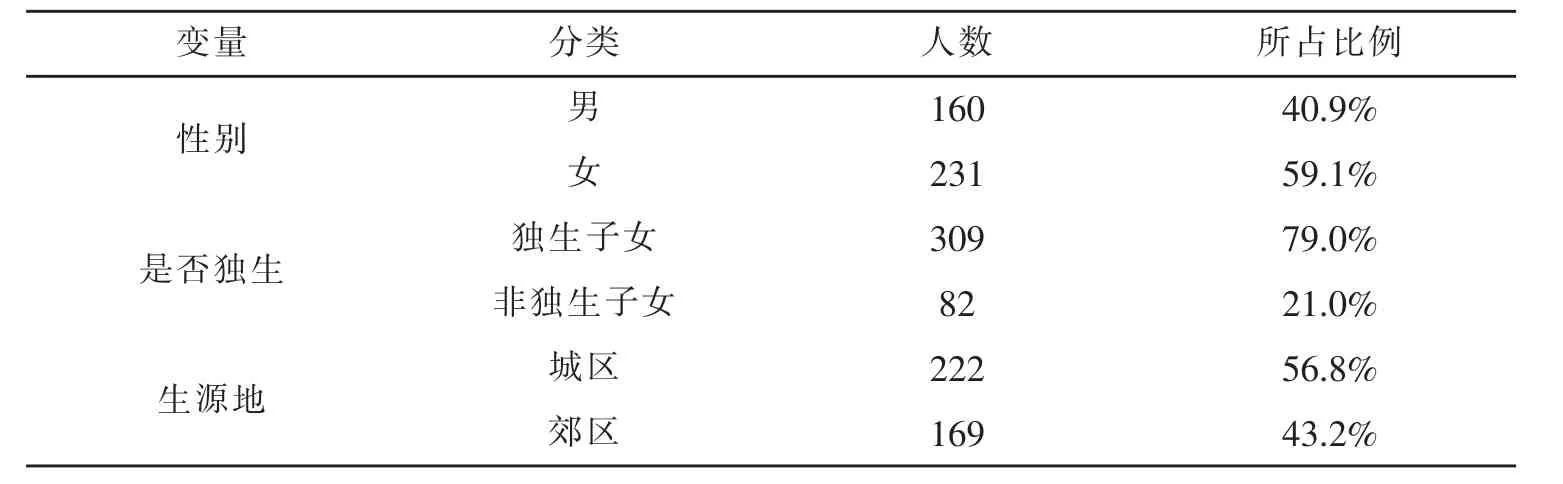

整群抽取北京市东城区某高中和延庆县某高中一年级的所有在校学生为研究对象,两所高中均为区重点中学。研究共发放问卷420份,回收有效问卷391份,有效回收率为93.2%。被试的构成情况见表1。

1.2 工具

1.2.1 自悯量表

自悯量表使用赵梓晴等人[10]对Neff[11]编制的大学生自悯量表进行修订后形成的测评工具。量表由封闭性沉溺、开放性正念和自我友善三个因素组成,本次测验的Cronbach’s α系数为0.852。

表1 被试构成情况表

1.2.2 人际信任量表

人际信任量表使用Rotter编制的人际信任量表[12],包括社会一般信任和对人信任两个因子。本次测验的Cronbach’s α系数为0.736。

1.2.3 宽恕倾向量表

宽恕倾向测评使用Rye的宽恕倾向量表[13]。该量表主要用于测量人的宽恕性特质。宽恕倾向性量表由9道题目构成,采用李克特五点计分,分数高代表宽恕水平高。本次测验的Cronbach’s α系数为0.86。

1.3 统计学分析

采用EpiDate3.1录入数据,SPSS17.0对数据进行统计分析,采用的统计学方法有描述性分析、独立样本t检验、方差分析、相关分析和回归分析。

2 结果

2.1 高中生自悯的基本状况

2.1.1 高中生自悯水平现状

从调查结果来看,高中生自悯量表得分如表2所示。高中生自悯心理的平均分处于中等稍微偏低的位置,总体基本呈正态分布,60~70分组人数骤然减少。表明虽然大多数学生自悯心理水平都处于中等水平,但仍有小部分被试的自悯水平较低,这是值得我们予以关注的。

表2 高中生自悯得分的整体状况

此外,本研究还对三个分量表的得分分别进行了统计,结果如表3所示。三个分量表得分均呈极轻微的左偏态分布,其中封闭性沉溺最严重,开放性正念次之,正态水平最高的是自我友善得分,反映了高中生自悯不同要素水平的不均衡性。

表3 自悯各分量表得分情况

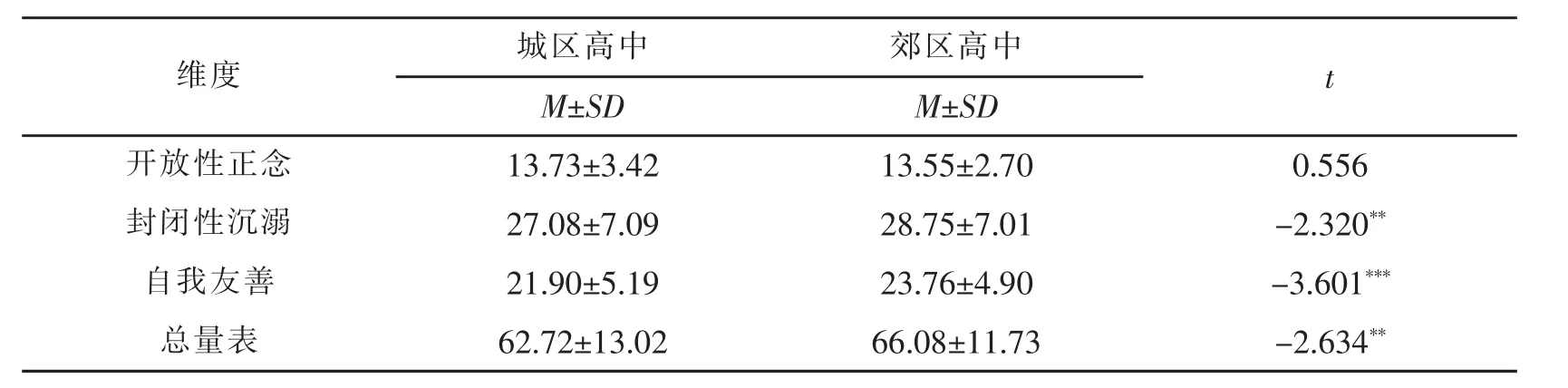

2.1.2 城乡高中生自悯的差异

由表4可见,城区高中生在封闭性沉溺、自我友善和总量表的得分显著低于郊区高中生的得分(p<0.01)。两组被试在开放性正念方面差异不显著(p>0.05)。这说明,城乡两地高中生自悯水平确有不同,郊区高中生自悯水平显著高于城区高中生,他们比城区学生更不容易陷入负面的独自沉思中,在遇到挫折时也更倾向于友善的对待自己,易于自我安慰。2.2 自悯、人际信任和宽恕的关系

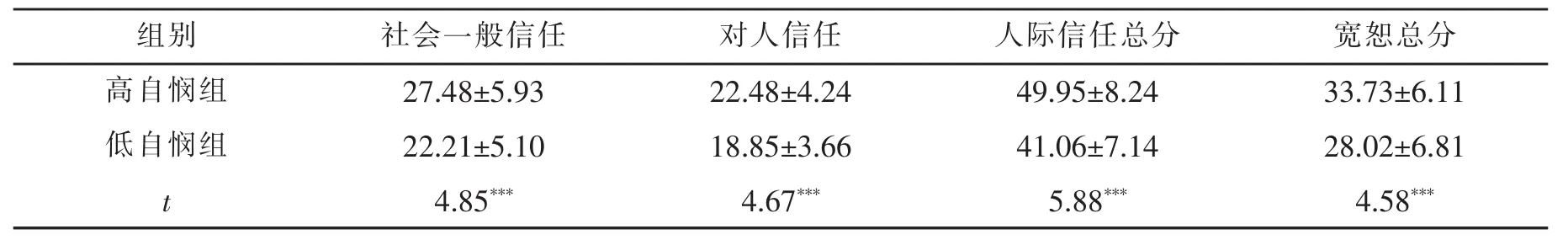

2.2.1 不同自悯水平高中生人际信任和宽恕水平的比较

为了探讨不同自悯水平的高中生人际信任的差异,按自悯得分分别取得高分组和低分组(27%),对这两组被试的人际信任和宽恕特质进行t检验。由表5可见,高低自悯组的高中生在社会一般信任、对人信任、人际信任总分和宽恕特质得分上均存在显著差异(p<0.001)。说明自悯水平高的个体,更能对社会和他人抱以信任的态度。同时,自悯水平高的个体,也具有更强的宽恕倾向。

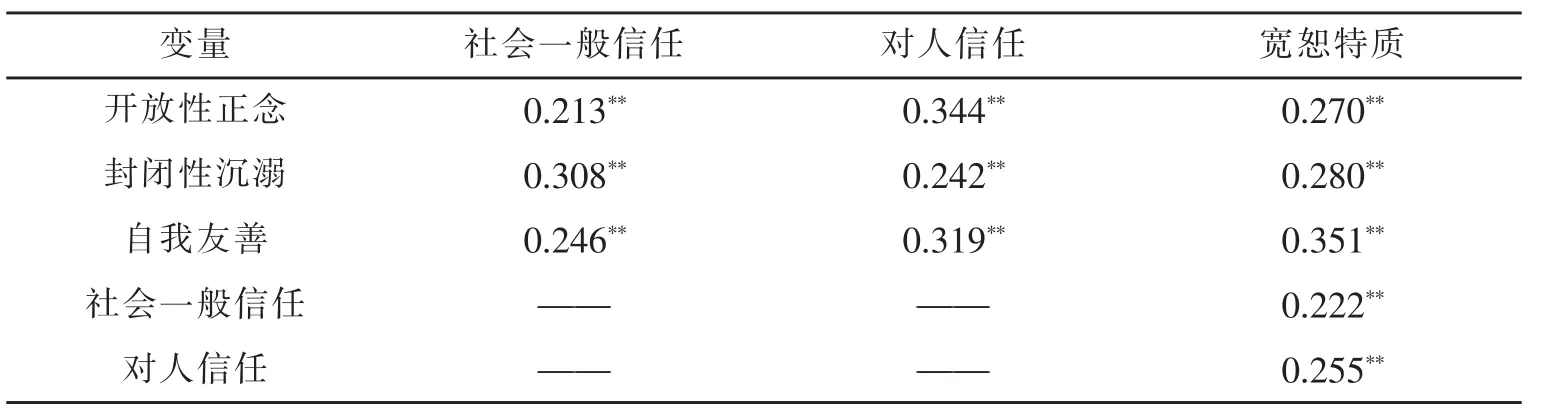

2.2.2 自悯与人际信任和宽恕特质的相关分析

由表6可见,自悯各分量表得分与人际信任各维度得分及宽恕特质得分均存在显著正相关,人际信任各维度得分与宽恕特质得分也存在显著正相关(p<0.01)。自悯、人际信任和宽恕特质彼此之间关系密切。

表4 城乡高中生自悯的差异比较

表5 不同自悯水平高中生人际信任和宽恕特质的比较

表6 自悯与人际信任各维度及宽恕特质的相关系数

2.2.3 回归分析

为了进一步明确自悯和人际信任及宽恕特质间的关系,本研究分别(1)以自悯为自变量,人际信任为因变量,(2)以自悯为自变量,宽恕特质为因变量,(3)以人际信任为自变量,宽恕特质为因变量进行了逐步回归分析,数据分析的结果显示三者均具有紧密的回归关系。回归分析的结果分别见表7、表8和表9。

由表7可见,自悯和人际信任的线性回归模型显著,开放性正念和封闭性沉溺可以解释人际信任18.2%的变异,但自我友善不是人际信任的有效预测源。个体越自悯,越能保持客观,加强自身与外界的联系,人际信任水平越高。

表7 人际信任对自悯的回归分析

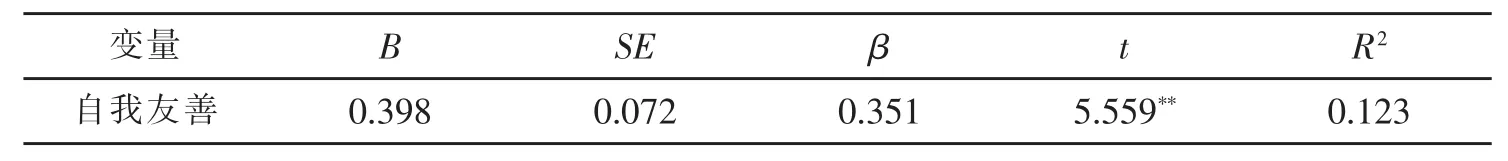

由表8可见,自悯和宽恕特质的线性回归模型显著,自我友善是宽恕的有效预测源,可以解释宽恕特质12.3%的变异。个体越能友善的对待自己,越能同样友善的对待他人,宽恕他人。

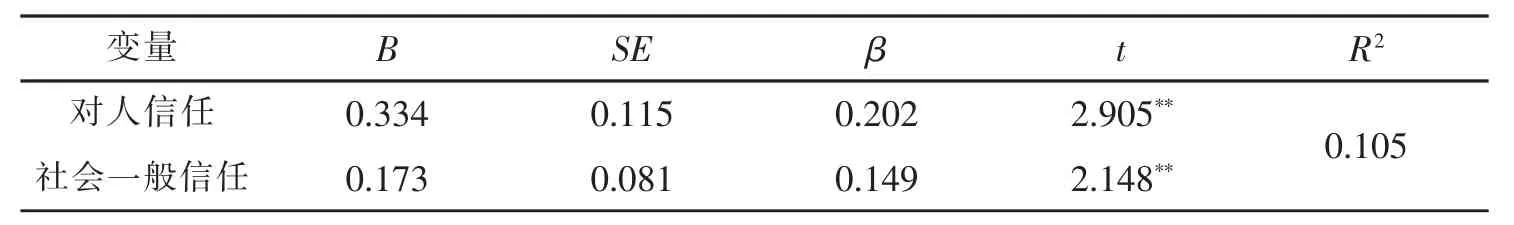

由表9可见,人际信任和宽恕特质的线性回归模型显著,社会一般信任和对人信任均为宽恕特质的有效预测源,共计可以解释宽恕10.5%的变异。个体越对社会和他人抱有信任的态度,越可能宽恕他人。

2.2.4 自悯、人际信任及宽恕的相关模型

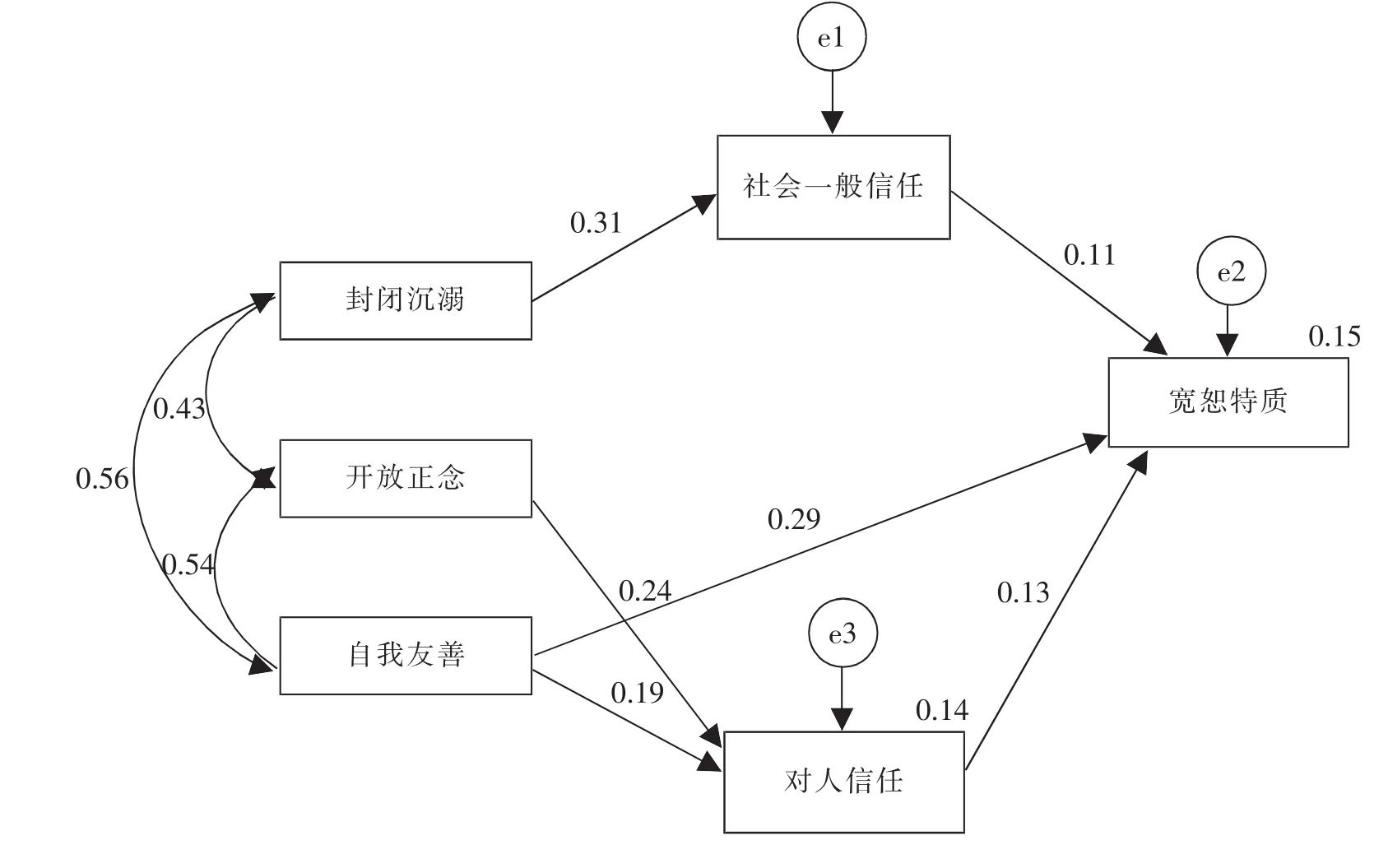

因为自悯总分和人际信任总分的相关系数达到了0.4,存在共线性,为了更清晰的考察三者之间的关系,本研究采用结构方程模型的方法对各变量的子变量之间的关系进行了梳理。

在饱和模型的基础上,删除未达显著性水平的封闭性沉溺-宽恕,封闭性沉溺-对人信任,开放正念-社会一般信任,开放正念-宽恕四条路径。形成如下图的非饱和模型。模型各拟合指数χ2/df为4.145小于5,CFI=0.928大于0.90,NFI=0.912大于0.90,RMSEA=0.089小于0.1,表明该模型拟合度一般,可以接受。自悯在对宽恕有直接效果的同时,还通过人际信任产生了间接效果,人际信任起到了部分中介作用。

表8 宽恕特质对自悯的回归分析

表9 宽恕特质对人际信任的回归分析

图1 人际信任对自悯和宽恕特质关系的中介作用

3 讨论

本研究显示,高中生自悯基本处于中等稍偏下的水平,与有关研究结果相似。Neff等人对台湾、泰国和美国大学生自悯水平进行了比较,其中台湾学生自悯的相对水平最低,绝对水平也较低[11]。大陆与台湾同根同源,社会文化相似,故高中生自悯水平不高属于情理之中。从各个维度的水平来看,自我友善正态情况好于开放性正念,好于封闭性沉溺。由此可以看出,高中生不会过于责备自己,比较相信自己的价值所在,能够接纳自己,即便受到打击,也不会就此否定自己,已经形成了稳固的自我概念。张雪峰等人比较了高中生和大学生的自我概念,发现高中生的自我概念得分显著高于大学生[14]。但是,高中生处在情绪不稳定的时期,他们情绪体验丰富,但具闭锁性和两级波动性的特点[15]。生活单调,眼界狭隘使他们容易将视线聚焦于自己,不能意识到困难的普遍性,不能客观看待所遭遇的事情,容易沉浸在自己的世界中顾影自怜,情绪低落。

本研究中,北京城区和郊区高中生的自悯水平有显著差异,郊区学生的整体自悯、封闭性沉溺和自我友善程度均好于城区高中生。这一现象的原因可能有两点。首先是来自家庭内部的影响。张文新的研究发现,比起乡镇父母,城市父母在给予子女更多情感温暖与理解的同时,也伴随着更多的惩罚与严厉、过分干涉和拒绝[16]。在儿童向青少年成长过渡时,城市父母的拒绝否认和过度保护增多,而乡镇父母的情感温暖与理解则在增强[17]。在本研究中,研究对象是北京延庆县的高中生,延庆县地处山区,较为偏僻,此地的父母可能与其他研究中乡镇和农村的父母较为相似,故对子女的自悯产生了较好的影响。其次,是来自郊区社会氛围和人际交往的影响。延庆县旅游资源丰富,环境优美,整体竞争压力小于城区。调查显示,包括延庆在内的郊区居民的幸福感高于城区居民[18]。在这种安全、惬意的环境中,人比较淳朴,知足常乐,自我期望适中[19]。此外,比起城区居民,郊区居民同质性较高,流动性较小,彼此更加融合,交往也更加频繁,在遇到困难时,能够获得更多社会支持,有利于产生普遍人性感。

本研究表明,高中生自悯与人际信任和宽恕特质均呈正相关,这与Neff等人的研究结果一致。北京地区高中生的自悯程度越高,就越能对社会和他人抱以信任的态度,也越倾向于宽恕他人。此外,本研究还显示人际信任与宽恕特质呈正相关。这一结果跨文化的印证了人际信任与宽恕的关系,此前一项针对卢旺达种族灭绝受害者的研究也显示,包括信任和合作在内的人际和解情绪与无条件宽恕之间存在显著的正相关[20]。

本研究发现,自悯是人际信任和宽恕特质的重要预测指标。首先,回归分析的结果说明自悯的“开放性正念”和“封闭性沉溺”是人际信任的显著预测源。开放性正念和封闭性沉溺反映的都是人们能否感受他人的情感与认知,客观的看待人与事,发现问题的普遍性,正确面对现状。这两个指标能够显著的反映个体的焦虑、抑郁等消极情绪[21],以及观点采择、移情关注[22]等与他人进行情感联系能力的健全。如果个体不能客观的、站在他人立场上看问题,体会他人情感,消极情绪体验就会增加,进而带来的负面的认知模式会使个体对他人进行不好的揣测,造成主观片面的理解,影响人际信任。但是,自我友善却不能显著预测普遍人际信任,个体对自我价值的肯定和自我温暖并不能提升对外界的信任。

回归分析的结果表明,“自我友善”是自悯对宽恕特质的显著预测源。“自我友善”反映的是遭受挫折时个体对自己的态度。自我友善水平高的个体能够意识到挫折是不可避免的,当被拒绝和伤害时,应该怀着善意来接受现实。这一结果可能源于自我友善的人对他人也同样如此。一个与自悯有所交叉的概念——自我宽恕的研究显示,对自己的侵犯行为的宽恕与对他人的侵犯行为的宽恕呈正相关[23]。与此相似,因为自我友善也涉及到对自己的情感——善意,所以极有可能自悯的人也会以友善的心态对待他人,进而提高了宽恕特质水平。

本研究通过整合模型来考察自悯、人际信任与宽恕特质三者间的关系。结果发现,自悯不仅能直接影响宽恕特质,还会以人际信任为部分中介来间接影响宽恕特质。首先,自悯中的自我友善成分直接影响宽恕。如前文所述,这可能是因为自悯的人会在包容自己的同时也以友善的态度对待他人。其次,封闭性沉溺影响社会一般信任,开放性正念和自我友善影响对人信任。最后,社会一般信任和对人信任共同对宽恕特质产生作用。人际信任,即相信冒犯者之后的行为会改变,使个体做出对手“不会再冒犯”的预期,从而宽恕对方。但需要注意的是,尽管人际信任是部分中介,其影响力比自悯的直接影响作用略小,说明:(1)影响宽恕特质的因素比较复杂,还有待探索;(2)当自悯程度足够高时,就算信任不足也会有较高水平的宽恕特质。本研究的结果提示家长、学校在教育和干预中可以从自悯和信任两方面来提高学生的宽恕水平。一方面,提高学生的自悯水平,不仅能够改善他们的心理健康状况,还能使学生更加信任这个社会和周围的人,从而提高对人们的宽恕倾向,使同学关系更加融洽;另一方面,教师也可以通过提高学生的人际信任,来提高他们的宽恕水平。

1 Neff K.The development and validation of a scale to measure self-compassion.Self and Identity,2003,2,223-250.

2 Leary M R,Tate E B,Adams C E,et al.Self-compassion and reactions to unpleasant self-relevant events: The implicationsoftreating oneselfkindly.Journal of Personality& Social Psychology,2007,92(5):887-904.

3 Neff K D,Hsieh Y P,Dejitterat K.Self-compassion,achievement goals,and coping with academic failure. Self&Identity,2005,4(3):263-287.

4 Oznur Caglayan Mulaz1m,Eldelekliog lu J.What is the role of self-compassion on subjective happiness and life satisfaction? Journal of Human Sciences,2016,13(3):3895-3904.

5 Nedeljkovic M,Wirtz P H,Ausfeld-Hafter B.Effects of Taiji practice on mindfulness and self-compassion in healthy participants—A randomized controlled trial. Mindfulness,2012,3(3):200-208.

6 Neff K D,Pommier E.The relationship between selfcompassion and other-focused concern among college undergraduates, community adults, and practicing meditators.Self&Identity,2012,12(2):1-17.

7 McCullough M E,Bellah C G,Kilpatrick S D,et al. Vengefulness:Relationships with forgiveness,rumination,well-being,and the Big Five.Personality and Social Psychology Bulletin,2001,27(5):601-610.

8 Greenaway K H,Quinn E A,Louis W R.Appealing to common humanity increases forgiveness but reduces collective action among victims of historical atrocities. European JournalofSocialPsychology, 2011, 41:569-573.

9 Yarnell L M,Neef K.Self-compassion,interpersonal conflict resolutions,and well-being.Self and Identity,2012,12(2):1-14.

10 赵梓晴,雷秀雅.高中生自悯量表的初步修订.心理研究,2015,8(4):85-90.

11 Neff K D,Pisitsungkagarn K,Hsieh Y P.Self-compassion and self-construal in the United States,Thailand,and Taiwan.Journal of Cross-Cultural Psychology,2008,39(3):267-285.

12 Rotter J B.A new scale for the measurement of interpersonal trust.Journal of Personality,1968,35(4):651-65.

13 Rye M S,Loiacono D M,Folck C D,et al.Evaluation of the psychometric properties of two forgiveness scales.Current Psychology,2001,20(3):260-277.

14 张雪峰,李承宗.高中生与大学生自我概念的实证研究.煤炭高等教育,2011,29(1):70-73.

15 周志娟,王莉.浅议高中生的情绪管理.社会心理科学,2013,28:62-65.

16 张文新.城乡青少年父母教育方式的比较研究.心理发展与教育,1997,13(3):46-51.

17 杨云云,佘翠花,张利萍.儿童青少年父母教养方式的城乡比较.山东师范大学学报 (人文社会科学版),2005,50(6):152-155.

18 国家统计局北京调查总队.2002-2006年北京经济社会发展主要成就.北京市统计局.2007-05-21,取自http://www.bjstats.gov.cn/zxfb/201601/t20160129_335912. html

19 王喜平.城乡人际关系差异成因的系统考察.系统辩证学学报,2001,9(3):73-77.

20 Mukashema I, MulletE.Unconditionalforgiveness,reconciliation sentiment,and mental health among victims of genocide in Rwanda.Social Indicators Research,2013,113(1):121-132.

21 Neff K D,Rude S S,Kirkpatrick K L.An examination of self-compassion in relation to positive psychological functioning and personality traits.Journal of Research in Personality,2007,41(4):908-916.

22 Neff K D,Pommier E.The relationship between selfcompassion and other-focused concern among college undergraduates, community adults, and practicing meditators.Self&Identity,2012,12(2):1-17.

23 Thompson L Y,Snyder C R,Hoffman L,et al.Dispositional forgiveness of self,others,and situations. Journal of Personality,2005,73(2):313-360.

Relationship among Self-compassion,Interpersonal Trust and Forgiveness Qualities in High School Students

Qiu Shengtong,Zhao Ziqing,Wang Yan,Lei Xiuya

(Humanities and Social Sciences Academy,Beijing Forestry University,Beijing 100083)

Objective:To explore the self-compassion features of high school students in Beijing,and the relationships between self-compassion and interpersonal trust&forgiveness traits.Method:The self-compassion scale,interpersonal trust scale and forgiveness likelihood scale were used to survey 420 urban and rural high school students.Results:As high school students,due to different levels of education in urban& rural areas and of fathers,self-compassion of high school students had shown significant difference.Self-compassion,interpersonal trust and forgiveness were positively related one another.Self-compassion could significantly predict interpersonal trust and trait forgiveness.Trust partly played the intermediary role in self-compassion and trait forgiveness.

high school students;self-compassion;interpersonal trust;forgiveness trait

雷秀雅,女,教授,博士。Email:leixiuya@163.com