货币、经济增长与通货膨胀:理论发展与挑战

2017-03-10鲁晓琳董志

鲁晓琳+董志

摘 要:货币、经济增长与通货膨胀之间的关系一直是各界关注的热点问题,然而这种关系是动态的,不同的社会环境、经济环境、宏观政策、外部冲击等都会影响到这种关系。学术界对三者之间的相互影响机制进行了一系列理论和经验研究,从经典的菲利普斯曲线,到内生化货币将货币变量引入宏观经济模型,再到当下经济虚拟化背景下新的探索。本文对相关理论与实证的发展演进脉络进行了梳理和总结,并基于经济虚拟化导致的经济运行变异这一新的时代背景,指出了货币、经济增长与通货膨胀之间关系的未来研究方向。

关键词:货币;经济增长;通货膨胀;经济虚拟化

中图分类号:F831 文献标识码:A 文章编号:1674-2265(2017)01-0020-08

一、引言

经济增长和通货膨胀是现代宏观经济运行的两个重大热点问题。能否在抑制通货膨胀的同时保持经济增长,或者如何协调二者之间的关系来达到既定的目标,一直是各国政府制定经济政策的着眼点。经济增长与通货膨胀的关系理论上存在四种类型:高增长高通胀、高增长低通胀、低增长高通胀、低增长低通胀,其中每一种关系类型都与当时的货币政策密不可分。货币、经济增长与通货膨胀之间的关系是动态的,不同的社会环境、经济环境、宏观政策、外部冲击等都会影响到这种关系。当下,随着全球经济金融的一体化,经济虚拟化程度不断加深,虚拟经济不再是实体经济的附属品,在宏观经济运行中发挥着越来越重要的作用,而经济虚拟化程度也成为影响三者之间关系的不容忽视的因素。

从经典的菲利普斯曲线,到内生化货币将货币变量引入宏观经济模型,再到当下经济虚拟化背景下新的探索,学术界对货币、经济增长与通货膨胀之间的相互影响机制进行了一系列理论和经验研究。在考察三者之间的关系时,不会再仅仅聚焦于实体经济,而是在关注实体经济的同时,也开始注意到了虚拟经济领域,针对涌现出的新现象和新问题,学者们也从理论和实证两方面进行了一系列探索和研究。本文对相关理论与实证的发展演进脉络进行了梳理和总结,基于经济虚拟化导致的经济运行变异这一新的背景,指出了货币、经济增长与通货膨胀之间关系的未来研究方向。

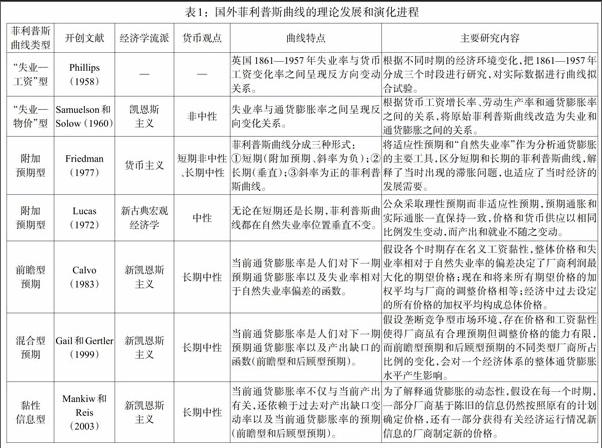

二、菲利普斯曲线

菲利普斯曲线作为研究失业率、通货膨胀率和经济增长率之间关系的典型模型,长期以来,受到了人们的普遍关注。1958年,新西兰经济学家菲利普斯在《经济学》上发表《1861—1957年英国失业与货币工资变化率之间的关系》一文,最早提出了菲利普斯曲线,他发现失业率与货币工资变化率之间存在着此消彼长的关系。随着新经济问题的不断出现和更替,各个理论学派对原始菲利普斯曲线进行了不断的修正,其中也包含对货币中性与否或者两分法的讨论,它们的发展和演进过程构成了研究货币、经济增长与通货膨胀之间关系最基本的理论基础(见表1)。

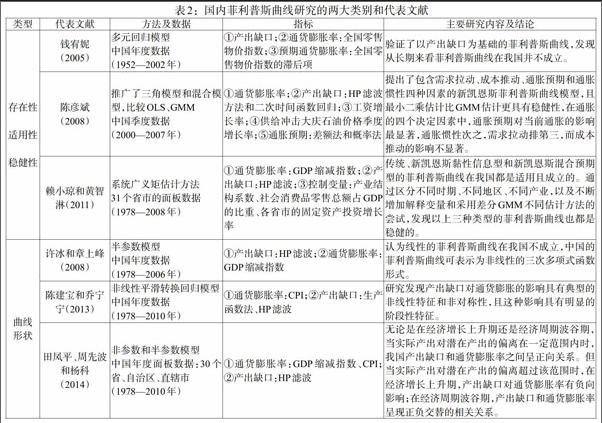

为了给宏观经济调控探寻理论依据,我国的学者也对菲利普斯曲线进行了大量的研究,主要不涉及其理论的发展,集中于通过数据来印证菲利普斯曲线存在与否,或更多的是针对修正的菲利普斯曲线的不同表现形式进行实证分析,检验不同形式的菲利普斯曲线在中国的适用性。总结来看,主要分为两类,表2就代表性文献进行了简单的概括。其中,关于菲利普斯曲线的存在性问题,学界有各种甚至截然相反的觀点。即使在认为中国存在菲利普斯曲线的观点中,针对不同的经济发展阶段,由于采用的数据指标、估计方法不同,对其形状的描述也难以找到相对一致的看法。

三、引入货币变量的宏观经济模型

关于菲利普斯曲线的主流讨论都是在一般均衡的框架中,货币仅仅是交换媒介,它是多余的并可以忽略不计,这就是所谓的“货币中性”理论。“一般均衡”、“经济增长”和“货币中性”这三个理论逻辑一致,贯穿整个宏、微观经济学,它们构成了西方主流经济学的经典理论框架。在这个经典框架里的现代经济增长理论实质上是描述实体经济领域的增长理论,它在本质上将经济增长看作是一个投入资源并利用技术的真实产品生产过程,在模型中不考虑货币和金融资产,所以名义变量不会影响最终产出,而最终产出的增长表现为实际GDP的增长,是相关资源投入的产物,如包括劳动、资本投入以及技术进步等。与此同时,通货膨胀是一种货币现象,货币供应量和物价水平的变化应该是一种大致平行的关系。

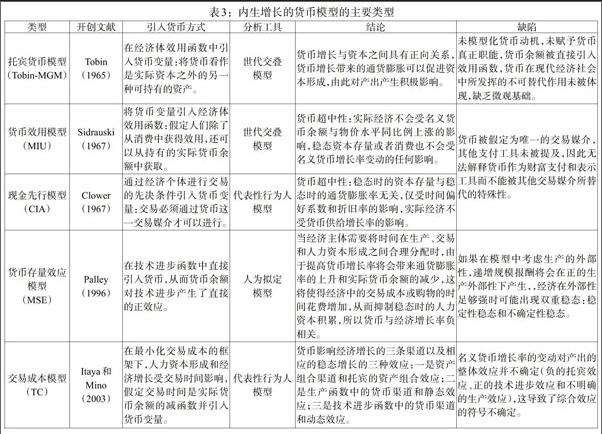

然而,在经济发展进程中,经济虚拟化的趋势初步显现,货币的广泛应用扩大了市场,带来了更为细致的社会分工以及经济效率和社会福利的提高,货币在整体经济运行中发挥着越来越重要的作用。那么,经济中是否存在或者在何种条件下会出现货币对增长的持久性影响?在对这个问题的探索过程中,货币以不同的形式引入一些传统经典模型,基于这些改进的模型,关于货币、经济增长与通货膨胀之间的关系也会出现新的认识。根据在经济中引入货币变量的方式和强调货币变量所发挥作用的不同,归纳总结来看,主要有五种类型,表3从引入货币方式、分析工具、主要结论和缺陷四个方面对其进行了比较分析。

作为分析货币在一般均衡模型中所发挥作用的重要工具,以上模型为货币经济学理论的扩展和货币政策的实证分析奠定了研究基础,同时也为在其他非均衡框架下货币作用和金融市场结构的分析等相关问题,提供了基本的参照依据。但是,这些模型之间既有共性也有差异,这说明我们尚未完全清晰地认识货币在经济中所应该发挥的确切作用以及所应该承担的职能,因此,关于货币的由各种经济计量检验所提出的所谓“典型化事实”,也根本无法统一地建立框架去验证,甚至连最为重要的实证问题——“货币供应量与产出之间的影响关系”,目前也依旧存在多种有争议的结果和结论。

进入20世纪90年代以后,相关研究主要可以分为三类:第一,不断重复已有的争论,增加货币长期中性、短期可以构成货币冲击的计量检验的证据;第二,在此基本理念下,修改理论模型,内生化货币供给,建立一般均衡模型;第三,运用加入货币短期冲击效用的DSGE等模型来研究现实的经济问题。以我国学者的典型研究为例,详见表4。