以民族复兴为己任

——参与氢弹研制部分专家的事迹与精神综述

2017-03-07王舒颖谭淑红

□ 本刊记者 王舒颖 特约记者 谭淑红 姜 洋

鲁迅说,唯有民魂是值得宝贵的,唯有它发扬起来,中国才有真进步。

所谓民魂,正是以爱国主义为核心的中华民族精神。报效祖国、奉献终身,这种民族精神在“两弹一星”的研制过程中,得到了集中和充分的体现。

邓稼先、于敏、王淦昌、陈能宽、张兴钤……这些原本已在国际核物理界崭露头角的名字,都在突然消失几十年后,以为国铸剑之功勋的姿态真正走入公众视野。

习近平总书记说,实现中国梦必须弘扬中国精神。作为中国精神的重要组成部分,“两弹一星”精神,将成为实现中华民族伟大复兴的中国梦的巨大推进力量。

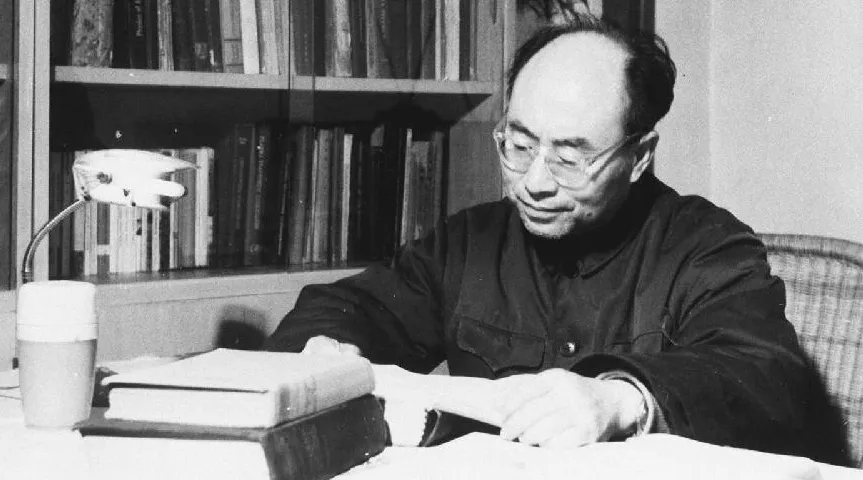

于敏——“无国就无家”“我不能有另一种选择”

“臣受命之日,寝不安席,食不甘味……鞠躬尽瘁,死而后已……”诸葛亮的《出师表》是于敏常吟诵的文字,也是受命参与氢弹研制之后的真实心境。

1999年9月18日,是于敏隐姓埋名28年后,第一次走进公众视野——作为23名“两弹一星功勋奖章”获得者的代表进行发言。被称为“氢弹之父”的于敏,在20世纪60年代带领众多科研工作者,在氢弹原理突破中解决了热核武器物理中一系列基础问题,提出了从原理到构形基本完整的设想,起了关键作用。此后长期领导并参加核武器的理论研究、设计,解决了大量关键性的理论问题。同为两弹一星元勋之一的著名科学家周光召称他,“毕生奉献,学界楷模”。

于敏的一生永远以国家和民族的利益为重。为了国家需要,他先后两次改变自己的研究方向,从量子场论研究到原子核理论研究,再到热核武器原理的研究。“无国就无家,更何来个人的兴趣、志向和名誉?”他非常清楚在当时的历史背景下,拥有我们国家自己的热核武器有着多么非同寻常的意义。

自从投身研制氢弹那天起,于敏整天脑子想的,除了氢弹还是氢弹。他昼夜苦读,废寝忘食,并很快进入角色,显示出了杰出的才能。

在研制核武器的权威物理学家中,于敏是唯一没有留过学的人,但是这并没有妨碍他站到世界核科学领域的最高点。“土专家”有自己的“杀手锏”。于敏特别善于透过现象看本质,在一些纷繁复杂的现象中理出头绪,条分缕析地找出物理上的“牛鼻子”,明确科研方向。他把这一套提出问题、解决问题的方法,叫作“物理学的分析方法”,许多棘手难题,总会被于敏一一化解。彭桓武院士非常欣赏于敏,说“于敏的工作完全是靠自己,他没有老师,他的工作是开创性的”。

1966年12月28日,我国进行氢弹原理试验。为确保能拿到这次试验的测试结果,于敏顶着戈壁滩零下三四十摄氏度的刺骨严寒,检查和校正测试项目屏蔽体的摆置。由于过度操劳和心力交瘁,他曾多次休克在工作现场,时年40岁的于敏一度身体虚弱到这种程度:从宿舍到办公室仅仅百米的距离,他要歇好几次,上台阶要用手帮着抬腿才能慢慢地移步。最终这次试验取得圆满成功,为1967年成功试爆氢弹奠定了基础。

于敏在回忆文章中如此定义自己的选择:“我们国家没有自己的核力量,就不能有真正的独立。面对这样庞大而严肃的题目,我不能有另一种选择……能把自己微薄的力量融入强国的事业之中,也就足以自慰了。”

忧国忧民的诸葛亮和岳飞是于敏最尊敬的历史人物,他亲自教会心爱孙子的第一首诗,就是岳飞的《满江红》……

邓稼先——“就是为它死了,也是值得的”

爱因斯坦说,“大多数人都以为,是才智成就了伟大的科学家。他们错了,是人格。

邓稼先正是这样的科学家。

1950年6月,26岁的邓稼先与“留美科协”总会的人们聚集在邓肯湖畔,大家高唱《团结就是力量》的歌曲,畅谈对新中国的向往。两个月后,他通过了博士论文答辩。在取得学位的第九天,怀着对祖国深切的爱,他踏上了回国的路程。

从1958年8月与钱三强谈话的那天起,邓稼先就把自己全部的智慧、才华,甚至生命都献给了祖国。他告诉自己的夫人许鹿希,“做好这件事,我的一生就会很有意义,甚至可以说是为它死了,也是值得的”。

此后,没有人知道他在哪里工作,从此没有发过一篇论文,没有做过一次学术报告,甚至亲友间的聚会也全部避开,全身心地投入核弹研制中。

1964年10月16日,中国的罗布泊腾空升起了一朵蘑菇云,全世界都为中国原子弹的成功爆炸所震惊。而当时邓稼先的母亲已经病危。实验一结束,邓稼先立刻从乌鲁木齐坐飞机赶回北京医院。等他赶到时母亲已经昏迷,邓稼先没有办法向母亲解释,自己从事的是什么工作,为什么消失那么多年无法陪伴在母亲身边。他只能握了一下母亲的手,母亲的手动了一下,表示她知道儿子回来了。就在全国人民都欢庆原子弹爆炸成功的时刻,邓稼先却沉浸在失恃的痛苦中。

整理情绪后,邓稼先又立刻投入到氢弹设计原理、选定技术途径等工作中,组织领导并亲自参与中国第一颗氢弹的研制和试验工作。于敏说,“邓稼先是一个接近群众的非常优秀的科学组织管理工作者,也是一位严肃认真的实干家”。

在一次实验事故中,邓稼先为了发现小型氢弹没有爆炸的原因,命令所有人都在场外待命,自己冲进实验区,他完全了解强辐射有多大的危害,但他已经将生死置之度外。

1985年,邓稼先被诊断出患了直肠癌。在医院的病床上,他也时刻不忘国家的核武器发展事业。在住院期间,还有人看到邓稼先腰间别着引流袋,坐公交车去北京图书馆查资料。在经过深思熟虑后,他和于敏等向中央提交了一份建议书,他担心,世界核大国的理论水平已经接近极限,并且已经可以达到计算机模拟的程度,不需要进行更多的发展,因此很有可能通过限制别人试验来维持自己核大国的地位,中国一定要赶在禁试之前,正是邓稼先敏锐的远见,使中国终于赶在全面禁止核试验之前达到了实验室模拟水平。

五星红旗在邓稼先心中有着不可比拟的份量。1985年国庆节,邓稼先的心里产生了到天安门广场看看五星红旗的冲动。他带着警卫员,瞒着医生、护士,坐上公共汽车,沿着长安街来到天安门广场。邓稼先凝望着五星红旗感慨万千,他对警卫员说:“到建国一百周年时,你就84岁了。那时候,我们国家肯定已经富强了,你可要来看看我呀……”警卫员听到不住地点头,两行热泪夺眶而出。

1986年7月29日,邓稼先因病逝世。许鹿希握着他的手,喃喃哭道:“他的血流尽了。”他为祖国付出了毕生的心血。

1996年7月29日,是邓稼先逝世10周年。当天我国进行了第45次、也是最后一次核试验。在掌握了充分的实验数据之后,我国可以像发达国家那样,在实验室模拟核爆破试验了。

张兴钤——救亡图存,许身报国

张兴钤的求学生涯是在离乱中度过的。他求学的精神动力也因此由改变家庭命运上升为许身报国。“一二·九”示威游行、支援上海“八百壮士”的活动中都有他热血沸腾的身影。他中断学业奔赴延安寻求真理,救亡图存的渴望充盈在张兴钤的内心。

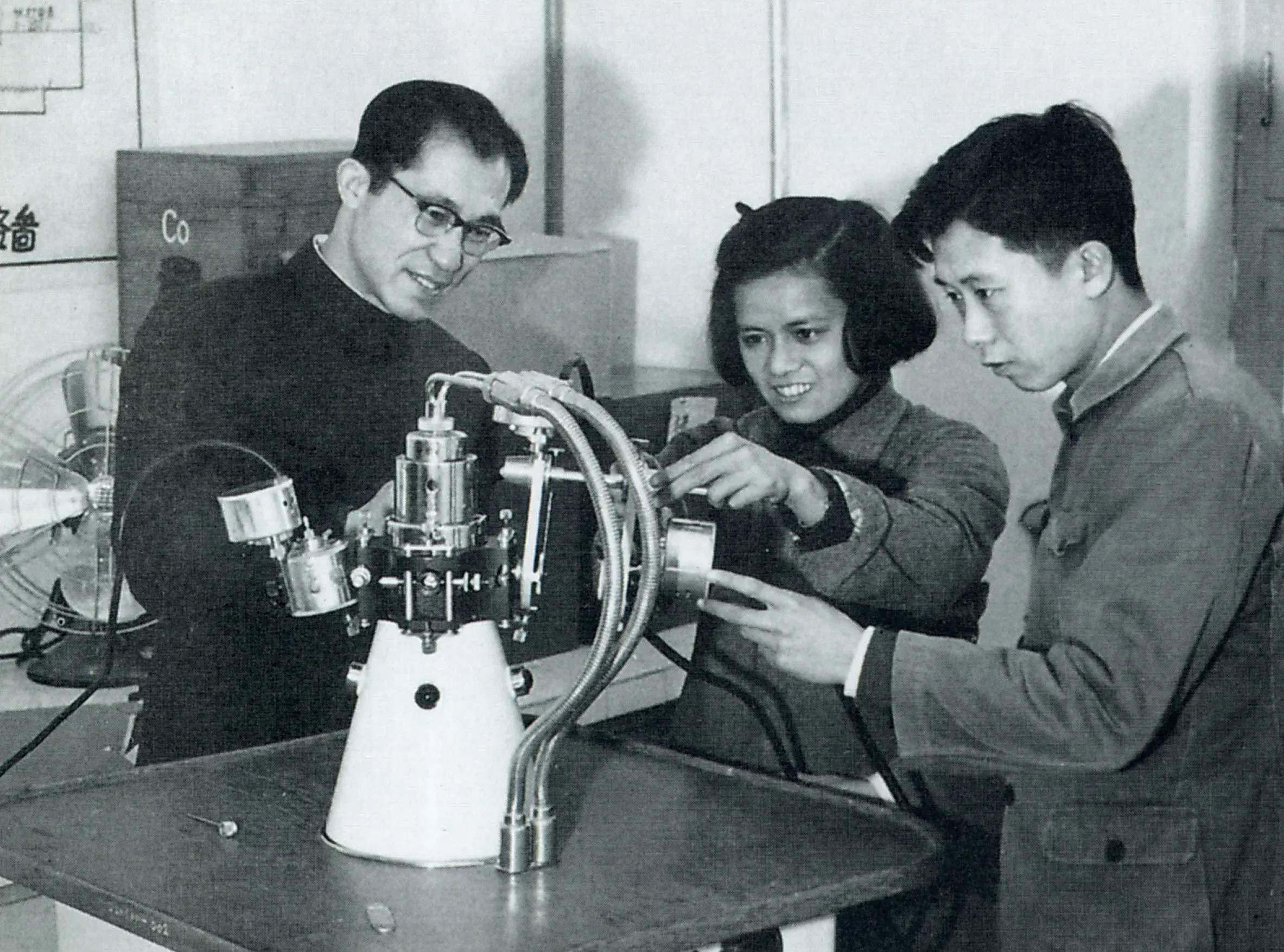

从美国麻省理工学院留学归来后,张兴钤来到北京钢铁学院从事国内第一个金属物理学科的筹建工作。1963年,就在张兴钤的教学事业顺利发展的时候,一纸调令改变了他的人生轨迹。年轻的共和国面对世界强权政治和核讹诈的严峻挑战,果断地作出了研制核武器“以核制核”的战略决策。作为国家紧急征调进入核武器研究院的人才,张兴钤赴任实验部副主任,他迅速克服青海高原艰苦环境带来的不适,以饱满的热情投入到这项全新的工作中。

从金属微观领域研究到爆轰物理实验,完全是一个跨界的转变。在参与第一颗原子弹的过程中,他带领的实验部先后成功组织了缩小尺寸、全尺寸等多次爆轰物理实验,为解决引爆弹设计中的关键问题和确定引爆弹的理论设计方案提供了重要的技术数据。首次核试验成功后,已担任实验部主任的张兴钤又马不停蹄地投入到氢弹的攻关实验与原子弹武器化研究实验中。时间紧、任务急,作为实验部主要负责人,张兴钤经常披着那件蓝色的“棉猴”,穿梭在实验部的各个实验场地之间,平时就住在办公室,除了睡觉,几乎随时都在工作。他开创性地提出模拟装置放松公差实验,以出色的组织才能参与领导多次国家核试验,参与建立了飞行试验装置及为其服务的遥测技术,为判定核爆效果提供数据,为建立可靠的核物理和核化学测试方法奠定了基础。1965年5月,张兴钤作为分院副总工程师、实验部的负责人,在人民大会堂受到了周恩来总理等国家领导人的接见。

在参与我国核武器研制领域从筚路蓝缕的创业到里程碑意义的建设过程中,张兴钤完成了从个人为主的科研模式到集体攻关的科研方式的转变,实现了在大的系统应用工程中科学实验与核科技应用的完美结合。

同事对他的评价是,“他从来不谈自己的经历和学术上的成就,反之,对于别人的意见和成绩总是予以重视和肯定”。张兴钤很善于营造自由平等的学术氛围以激发思维的火花,在潜移默化中将严谨、求实的科研态度和作风传递给身边的人,深深影响了周围年轻的科研工作者。

经福谦——“我放不下这份事业”

1952年,就在经福谦从南京大学物理系毕业决心为我国甩掉贫油帽子大干一场时,却突然接到调令,转到二机部九所改行从事核武器研制的工作。经福谦二话不说,几天后就卷起铺盖到北京报到。

在新的工作岗位上,经福谦打交道的对象从地震波转到了冲击波。当时国外只有少数几个研究机构从事此类研究,由于保密原因,他们从未发表过有关的科研成果,在国内则属于未开辟的处女地。没有知识积累,没有技术储备,甚至连参考资料都少得可怜,科研工作堪称从“一穷二白”中起步。

在当时提出的“边干边学,干成学会”口号的鼓舞下,经福谦开始了艰难的探索过程。当时的参考资料只有一本苏联的《爆炸物理学》,被他视若珍宝。他利用有限的资源做了大量文献调研,根据蛛丝马迹查找资料,一点一滴地补充所缺乏的专业知识。通过自学掌握了相关知识后,他就在单位内组织讲座,指导各个课题组探索和建立不同的实验方法。他曾和同事们说过:“为什么总是说,苦学、苦思、苦练。因为学习、想问题、练功夫都是苦的。对一个问题三番五次搞不通,那个乏味,那个苦呀!但你再坚持一下,弄通了问题,心里那个甜就不用提了,那是任何美味都比不上的,真所谓苦尽甘来呀!”

原子弹攻关期间,针对爆轰实验中存在的实验数据和理论计算数据不相符的问题,经福谦指导课题小组成员不同时刻在模型的不同位置,采取多种测试方法来对比测试的结果,并进行了充分的讨论。在大量实验的基础上,经福谦发现根据当前所用声扰动传播范围确定边侧稀疏区是对边侧稀疏边界的一种高估。据此,他提出了“严重稀疏范围”概念,并在定量上得到了与实验基本符合的结果。

通过努力,经福谦不仅解决了测试技术上的难题,而且“严重稀疏范围”这一概念,改变了实验设计,减少了两轮大型实验,加快了我国第一颗原子弹研制的进程;在突破氢弹的实验中,根据严重稀疏范围的概念,将几次实验结果进行比较,给出了修正的不受干扰的一维结果,氢弹研制也因此缩短了研制周期。

经过持之以恒的奋斗,经福谦与同事们协力开创了我国高压物态方程实验研究这一新的研究领域,建立了一套比较完整的实验设计和测量方法,而且还培养了一批测试人员队伍,对核武器事业的起步发挥了重要作用。

“文革”期间,很多从事氢弹工作的专家都受到影响,经福谦也在其中。但一从牛棚里出来,他就立刻投入工作。妻子怕他受苦,背着他办理了调动到天津大学的事宜。得悉之后,经福谦的回答是:“我放不下这份事业,我要继续从事科研。”在随后的工作中,无论遭遇怎样的挫折与困难,都无法阻挡他前进的脚步。

作为学术上的“大家”,经福谦留给同事和学生们最深刻的印象就是谦和。在学术交流中,每次阐述完自己的观点,经福谦总会问一句:“我讲清楚了吗?”对于尚存疑虑者,他会不厌其烦地仔细讲解。在很多公开场合,对于有些跨学科的知识,他会坦然承认,“我不懂”,然后虚心请教,毫无架子。对待学生们,他总是耐心从容,纵然学生向他请教很浅显的问题,也没有丝毫不耐烦之意。

虽年至耄耋,经福谦仍为推动学科发展尽心竭力。在写给友人的信中,他袒露了心迹:“我已老了,但无论如何,从内心讲,还是在做‘鞠躬尽瘁,死而后已’的事。”