一棵椿树的存在方式

2017-03-06非鱼

非鱼

地坑院的日子很缓慢。

太阳从窑脑上开始,在院子里一寸一寸地挪,从东墙挪到西墙,才过去一天。

在这一天里,娘可以做很多事。跟着生产队的钟声下地出晌,回家做饭,喂猪喂鸡,缠线纺花,洗洗涮涮,纳鞋底,补衣服袜子,还有,打大姐。

和哥的瘦弱文静不同,大姐实在是有点疯长。娘说:这女子也不知道随了谁。

大姐不光是长得高,长得皮实,最主要是性子野,在她的人生里,似乎就不知道怕。

小孩子都喜欢住姥姥家。奶奶舍不得哥,一直让哥在她的手里牵着,背上背着。大姐就不一样,爱去姥姥家自己跑去,穿过两个苹果园,一个水库,半坡麦田,就到了姥姥的村庄。从没有人想起来接她回来,有时候她一住就是三个月半年,家里人似乎都忘记了还有这么一个孩子的存在。

每次从姥姥家回来,大姐似乎都比之前更高更野了,用娘的话说:地坑院里盛不下她了。她手里经常拎个棍子撵鸡逮狗,要么整天架在柿子树上,或者领一帮孩子打架、闯祸,为自己招来娘的巴掌、笤帚疙瘩、布尺、烧火棍……

老孙奶奶家有一棵石榴树,每年五月开花的时候,那些红色的花朵从院墙里探出来,惹得大姐蠢蠢欲动。

在她的带领下,一群孩子爬上墙头,去够那些花。够到手,也没什么用,看一看,扔了。老孙奶奶是豫东人,和豫西的口音差别很大,也许大姐他们就是喜欢听老孙奶奶骂人:鳖孙孩儿,看我不敲断你的腿。石榴长到核桃那么大,大姐的队伍就像一群守卫,天天在墙角转悠,看着老孙奶奶锁了大门,蒯着篮子下地干活了,他们就立马上墙,骑在墙头,歪着身子去揪石榴,一直从白籽揪到石榴熟。当然,大姐也有不走运的时候,石榴枝闪一下,她就掉进老孙奶奶院里,但她愣是一声不吭,在院里待了一下午,直到老孫奶奶回来,才飞蹿出去。

和大姐截然相反,哥在奶奶和娘的精心呵护下,长成一个心思柔软、细密的男孩。废弃的场院里除了野猫野狗,还生长着各种树,槐树、榆树、苦楝树、皂角树、楸树,最多的是椿树,苦椿。椿树的种子随风飘荡,四处发芽生根,椿树苗和草一样铺排成一片。

哥大概去挖笨笨牛的,心血来潮,居然挖了一棵椿树回家,宝贝似的要种树。

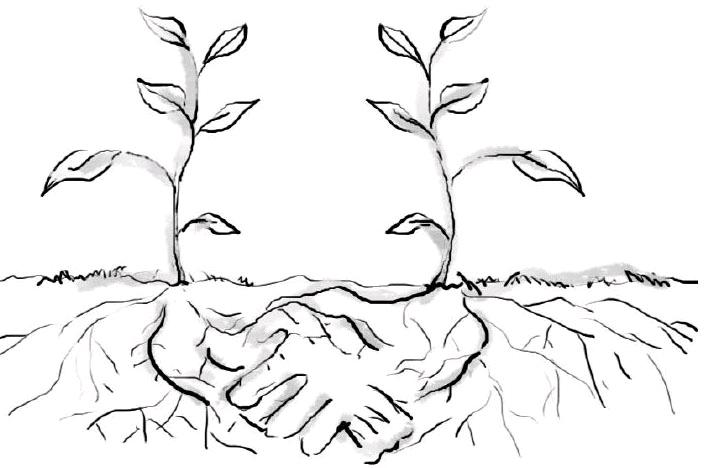

娘忙得顾不上管他,父亲压根不屑一顾,但奶奶不同,孙子要种树,不能马虎。于是,那棵草一样的椿树从此命运发生了变化,被哥种在了渗坑边上。

也许是哥的玩伴实在太少,奶奶又不放心让他独自出去和其他小伙伴一起疯,哥就把那棵椿树当成了他的好朋友,不时地浇水、施肥。

一棵改变了命运的椿树,果然不负众望,长得和别的椿树大不一样,树干直溜通顺,春天的时候,一簇新叶在顶端花一样绽放。

大姐就在这时候从姥姥家回来了。原本不起眼的椿树此刻引起了她的兴趣,大约是把这簇嫩芽当成了香椿,大姐拉着指头粗的树干,想把那簇新叶掰下来,但她的力气实在太大,手还没有够到叶子,树干咔吧一声,折了。

大姐才不管那么多,折了就折了,她拿着那段树干,把上面的嫩叶掰得干干净净。尝了一口,不对,怎么这么苦,随手就扔了。

哥从学校回来,一眼就看到了大姐搞的破坏。他扔了书包,把大姐摁在地上一顿揍,边揍边把那些苦哈哈的叶子往大姐嘴里塞:馋嘴猫,你吃啊,吃啊。

大姐再野再胆大,但她不敢反抗哥,因为她知道后果。

看到哥哭着揍大姐,一家人心疼的不是大姐,而是哥。奶奶一边抱着哥说好话,一边骂大姐。娘回来,大姐的嘴里还充满了绿色的汁液,听到奶奶学话,娘又逮着大姐打了一顿。

这一次,大姐刚回来就被关在门外,一直等到父亲回来才放她进院。

那棵椿树在哥的哭声中被包上了塑料布,到第二年,又发出了新芽。大姐可能是长了记性,也可能是知道那不是香椿,从此饶了那棵椿树,没再折腾它。

树和哥、大姐、二姐、我一起长,长得枝繁叶茂,树干长出了崖头,只有我偶尔会爬上去看看。

大姐出嫁的头一年,木匠来做嫁妆,两口箱子,一对柜子,可大姐非要一个大立柜。哭,摔东西,不吃饭,但父亲依然不吐口。家里没硬料了,现成大立柜又买不起。

哥那会儿已经上大学了。他说:把椿树刨了。那棵椿树经历了大姐的打击后,大家都把它看成哥的心头肉,奶奶死的时候都没敢刨。

哥说:这几年,大姐太辛苦了。

不说辛苦则罢,一说辛苦,大姐的委屈随着眼泪就往下淌。在砖瓦厂拉砖,在家里挑水盖房,男娃女娃干的活她都干了,这也许就是她坚持要一个大立柜的原因,是她在这个家最后的权利。

树刨了,锯成板子晒干后,做了大立柜的硬撑。

送大姐出嫁那天,哥说:还好你嘴下留情,第二年你再吃就没有大立柜了。

大姐笑着笑着,又哭了。