民族地区农村留守儿童社会化问题研究

——基于贵州省5个民族自治县的实证调查

2017-03-06张小屏罗艳萍

张小屏罗艳萍

(1.华中科技大学社会学院,湖北武汉430074;2.贵州师范大学历史与政治学院,贵州贵阳550001)

一、问题的提出

留守儿童社会化问题是留守儿童问题研究的一个重要内容。“社会化”是社会学中一个重要的基础理论问题。社会学研究表明,儿童阶段不仅是个体身心成长的重要时期,而且也是个体社会化的关键时期。民族地区农村留守儿童正是处于社会化关键时期的特殊群体。目前关于农村留守儿童的研究主要集中在中西部劳务输出大省,对民族地区农村留守儿童关注较少,且研究的视角是以整个留守儿童群体为对象,没有考虑到群体内部的差异性,研究结论较笼统,不能反映出民族地区农村留守儿童的具体社会化问题及其成长过程中的特殊需求。与其他地方的农村留守儿童相比,居住生活在民族地区的农村留守儿童在生活环境上与非民族地区农村留守儿童存在较大差异,其面临的社会化问题也更加突出。因此,结合民族农村留守儿童这个特殊群体的人口学特征,在社会化理论的基础上,从性别与年龄(年级)两个维度对民族地区农村留守儿童群体内部的社会化状况进行横向和纵向的比较研究,具有独特的理论价值和现实意义。

二、研究设计

(一)相关概念界定

此次问卷调查的样本由民族地区农村留守儿童和非留守儿童两部分组成。当前学术界对农村留守儿童的概念缺乏统一认识。为便于研究,本课题组将民族地区农村留守儿童与非留守儿童操作化为以下概念:

1、民族地区农村留守儿童:是指居住生活在民族地区农村,父母双方或一方外出打工,且年龄在6—15岁之间处于义务教育阶段的儿童。

2、社会化是指个体在与社会的互动过程中,逐渐养成独特的个性和人格,从生物人转变成社会人,并通过社会文化的内化和角色知识的学习,逐渐适应社会生活的过程。[1]

(二)研究方法

本课题在研究的过程中主要采用文献分析法、问卷调查法、个案访谈法、实地观察法以及对比研究法等多种研究方法。通过理论与实践相结合、定量研究和定性研究相结合的方法,全面综合地分析研究我国民族地区农村义务教育阶段的留守儿童社会化问题。

1、定量资料:问卷调查采用多阶段整群随机抽样的方法。具体包括三个步骤:第一步先从贵州省现有的11个少数民族自治县按照简单随机抽样的方法抽取5个民族自治县;第二步再按分阶段整群抽样的方法在每个样本民族自治县各抽取2个乡镇,共10个乡镇;第三步是在每个样本乡镇的中小学分别随机抽取90名留守儿童(每个年级各抽取10名),共900人作为研究对象进行问卷调查。问卷调查的内容主要包括基本状况和社会化状况两部分。其中基本生活状况涉及体现受调查儿童的群体特征及成长环境;社会化状况则包括生活技能、人际交往、生活目标、价值观念、自我意识和社会行为等六大维度。

2、定性资料:为深入了解和剖析民族地区农村留守儿童的社会化环境,课题组从参与问卷调查的留守儿童中随机抽取50名进行深度的个案访谈。同时实地走访了学校、农村社区和留守儿童家庭,并对其监护人(50人)、样本学校负责人(10人)、班主任(90人)、乡镇干部(10人)以及部分村干部进行了结构性访谈,全面揭示社会生活学习环境对其社会化的影响。

3、资料处理方法:定性研究主要用于个案访谈分析;定量研究则主要用于调查问卷分析。运用归类-分析总结-分析-总结的方法分析访谈资料,运用SPSS16.0统计软件包处理调查问卷数据资料。

三、调查结果分析

课题组严格按照科学的抽样方法分别抽取了贵州省在玉屏侗族自治县的大龙镇、朱家场镇;沿河土家族自治县的官舟镇、思渠镇;务川仡佬族苗族自治县的涪洋镇和丰乐镇;威宁彝族回族苗族自治县的盐仓镇、双龙乡以及三都水族自治县的三洞乡、周覃镇等10个乡镇的中小学进行了集中问卷调查。除玉屏侗族自治县外,其余4个民族自治县均属于国家级贫困县,产业结构以农业为主,经济不发达,农业人口较多,劳务输出现象非常普遍。因此,从经济社会发展和农村劳动力流动的特点来看,5个民族自治县具有很强的代表性。

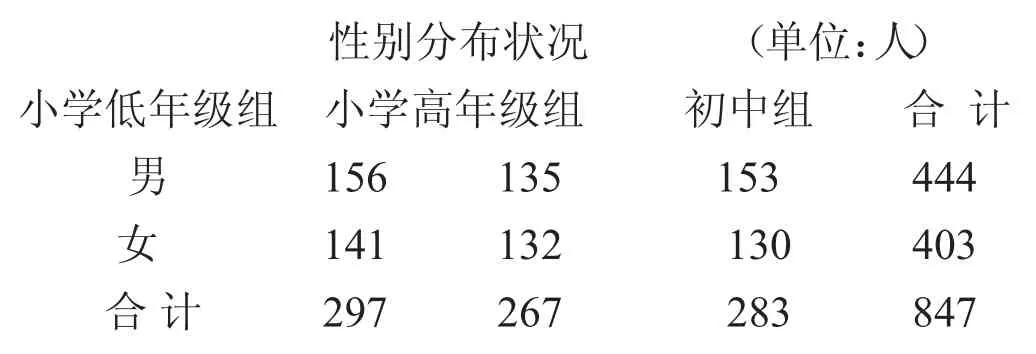

本次调查共发放了900份调查问卷,全部回收,其中有效问卷847份,有效率94.1%。考虑到小学低年级(1-3年级)儿童的读写能力较弱,尚不完全具备独立自主完成填写调查问卷的理解能力。为保证问卷结果的有效性,我们采取由调查员以一对一提问的方式帮助其填写完成。根据儿童生理和心理发展的特点,课题组将样本儿童按性别分为留守男童和留守女童两类;按年级分为小学低年级组(1-3年级)、小学高年级组(4-6年级)和初中组(7-9年级)三组。民族地区农村留守儿童的年级分布及性别结构见表3-1。

表3-1 民族地区农村留守儿童的年级组与

数据来源:民族地区农村留守儿童社会化问题及社会工作干预研究课题组。下同

统计结果显示,本次调查共有小学低年级组297人(占35.1%),小学高年级组267人(占31.5%),初中组283人(占33.4%)。留守男童444人(占52.4%),留守女童403人(47.6%),留守儿童性别比为110。从问卷完成结果来看,留守儿童在各年级组和性别上大体分布均匀,具有很强的可比性。

(一)生活技能方面

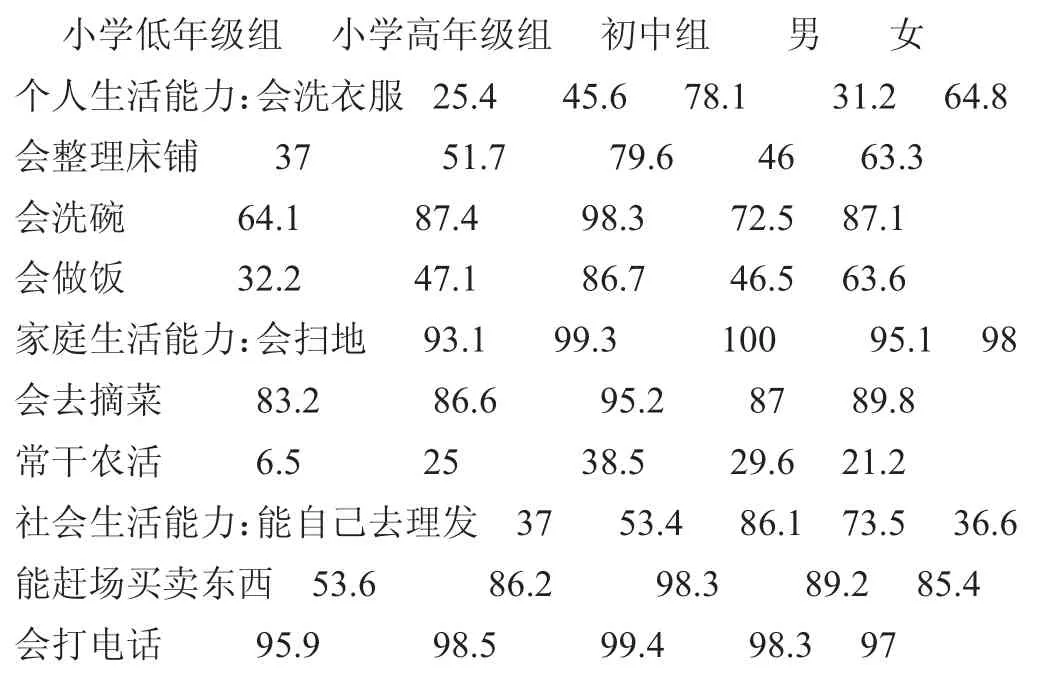

生活技能指人的生活能力和方法,是个人料理自己生活和适应社会环境的最基本能力,也是早期社会化阶段的重要内容。在本次调查中,课题组将生活技能操作化为个人生活能力、家庭生活能力和社会生活能力三方面,具体通过以下10项指标来分析留守儿童群体内部的生活技能发展的差异(表3-2)。

表3-2 民族地区农村留守儿童分年级组与性别的生活技能状况比较(%)

首先,个人生活能力方面。从年级上看,初中组在“洗衣服”、“整理床铺”、“洗碗”和“做饭”等四项技能上掌握得最好,小学高年级组次之,小学低年级组相对最弱。数据显示,年级越高掌握得越好,反之则相对较弱,年龄差异显著。从性别上看,留守女童的个人生活能力各项指标略高于留守男童,留守女童整体上好于留守男童,存在一定的性别差异。

其次,家庭生活能力方面。留守儿童在“扫地”和“摘菜”上表现大体一致,年龄和性别差异不明显。几乎所有的留守儿童都能力所能及地分担家务,表现出较强的家庭生活参与能力。但在“干农活”上,初中组参与率最高(38.5%),小学高年级组次之(25%),小学低年级组最低(6.5%);留守男童高出留守女童8.4个百分点,年龄和性别差异显著。说明父母外出打工加重了部分大龄留守男童的体力劳动量。

第三,社会生活能力方面。在“理发”和“买卖东西”两项指标上,初中组掌握得最好,小学低年级组最弱。留守儿童在这两项能力的发展上年龄差异显著。从性别上看,留守男童和女童的掌握情况则大体一致,性别差异不显著。另外,在“打电话”上,年龄和性别差异不显著,几乎所有的样本儿童均能很好地完成。

统计结果表明,民族地区农村留守儿童生活技能的掌握程度存在较大的差异。其生活技能的发展与年龄呈正相关。可见,“留守”的经历在客观上促进了留守儿童生活技能的发展,增强了其独立生活的能力,但也对部分大龄留守男童的身体健康带来了不利的影响。

(二)人际交往方面

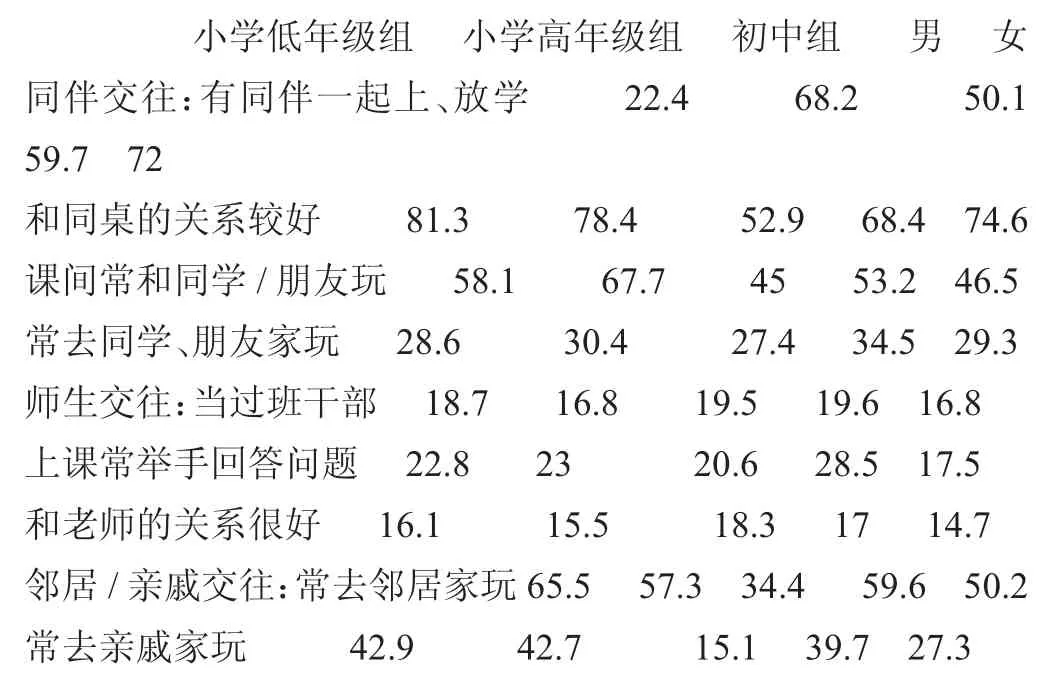

人际交往是人类社会活动的基本形式之一,也是个人社会化发展状况的重要衡量指标。儿童阶段是培养社会交往能力的关键时期,直接影响其心理成长。对于居住生活在民族地区农村的留守儿童来说,其社交活动范围主要是村组社区和学校。因此,课题组通过留守儿童与同学、老师、邻里和亲属等四类群体的交往互动来考察其人际关系的发展状况(表3-3)。

表3-3 民族地区农村留守儿童分年级组与性别的人际交往状况比较(%)

首先,与同伴(同学)交往方面。小学高年级组在“有同伴一起上、放学”和“常去同学、朋友家玩”两项指标上最高,初中组次之,小学低年级组最少;留守男童高于留守女童,年龄与性别差异显著。访谈结果发现小学低年级组的留守儿童由于年龄较小,出于安全上的考虑,大多有监护人接送。但在“和同桌的关系较好”及“课间常和同学/朋友玩”两项反映同学关系的选项中,一半以上的留守儿童能与同龄人正常互动,年龄和性别差异不明显。

其次,与老师交往方面。在“当过班干部”、“举手回答问题”及“和老师关系好”等选项上,各年级组均没有超过三分之一;且留守男童和留守女童也大体一致,师生交往上的年龄和性别差异不显著。教师访谈结果显示,由于授课班级较多、教学任务繁重,大多数老师与学生的互动仅停留在课堂上的教与学,而农村学生因胆小也很少主动与老师交流。可见,民族地区农村学校对父母在外打工的学生缺少足够的重视和关注,师生关系较消极,留守儿童获得的学业帮助和情感支持极为有限。

第三,与邻里/亲戚交往方面。小学低年级组“常去邻居家玩”的比例最高,小学高年级组次之,初中组最少,且留守男童高于留守女童9.4个百分点,留守儿童在邻里交往上年龄和性别差异显著。此外,留守儿童在“常去亲戚家玩”上也表现出一致的年龄和性别差异特征。原因是小学低年级组主要生活在单亲监护和隔代监护家庭中,需要承担的家务活较少,学业负担较轻,加上监护人与邻里/亲戚之间的来往互动,且留守男童较贪玩,所以其人际交往相对正常。随后的实地观察中,我们发现受自然地理环境的制约,民族地区农村村落主要分布在山区,居住较分散,交通不便,客观上减少了大龄留守儿童走亲访友的机会,且父母不在家的留守儿童因大人间的互动不足也降低了其去邻居亲戚家的主观意愿。初中组和留守女童能从亲戚/邻里获得的情感支持不多。

从总体上看,留守儿童的人际交往在年龄与性别上存在较大的差异,且留守儿童与同伴关系相对正常,但与成年人的交往明显不足。留守儿童人际交往能力的发展不均衡协调,其社会支持不仅少且单一,对处于青春期的大龄留守儿童和留守女童的心理发展与性格形成负面影响较大。

(三)生活目标方面

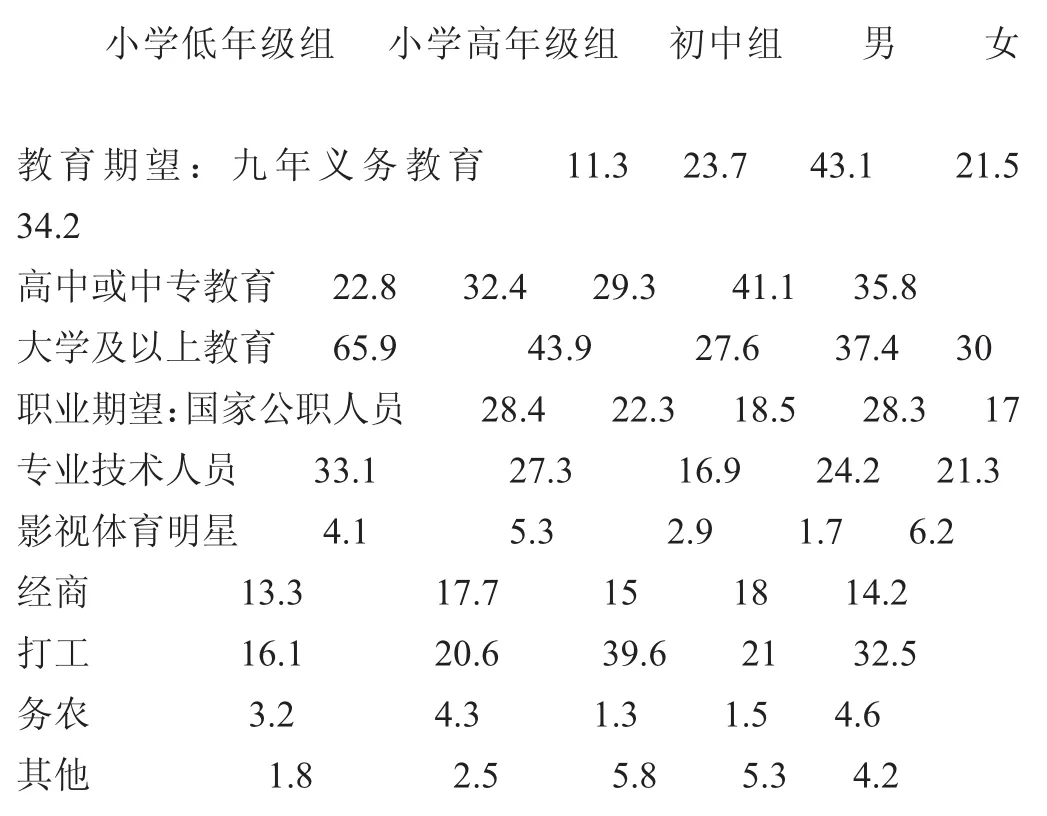

生活目标即个人的理想追求,是个体人生观的具体体现。生活目标的确立与实现是社会成员完成社会化任务、独立走向社会的关键环节。对于儿童而言,生活目标集中体现为所要达到的教育程度及对职业选择的期望上,统计结果如表3-4所示。

表3-4 民族地区农村留守儿童分年级组与性别的教育和职业期望比较(%)

首先,教育期望方面。从年龄上看,初中组选择完成“九年义务教育”的最多,小学高年级组次之,小学低年级组最少;希望完成“高中或中专教育”最多的是小学高年级组,最少的是初中组;而希望完成“大学及以上教育”小学低年级组的最多,小学高年级组次之,初中组则最少。统计数据表明,留守儿童的教育期望由高及低分别是小学低年级组、小学高年级组和初中组,年龄差异显著。从性别上看,留守男童希望完成“高中或中专教育”和“大学及以上”的比留守女童分别多出5.3%和7.4%,而留守女童选择“九年义务教育”的高出对照组12.7个百分点,留守男童的教育期望高于留守女童,性别差异显著。访谈结果表明,受父母及周围外出打工的影响,加上学习成绩不理想升学无望以及教育成本较高等诸多现实原因,留守儿童的教育期望值普遍低下,而“重男轻女”的思想也使得留守女童对自己的教育期望不高。

其次,职业期望方面。从年龄上看,小学低年级组希望从事“国家公职人员和专业技术人员”等社会地位较高职业的最多,小学高年级组次之,初中组最少。此外,小学高年级组在选择“经商”上高于小学高年级组和初中组;但初中组选择“打工”的比例高出小学高年级和小学低年级组;三组留守儿童选择“务农”的人数最少。从性别上看,留守女童除在“打工”和“务农”上分别高出留守男童11.5%和3.1%,在其它选项上则均低于留守男童,说明留守女童的职业期望低于留守男童。留守儿童的职业期望年龄和性别差异显著。

问卷调查结果显示,留守儿童的生活目标与年龄成负相关,且留守男童高于留守女童。民族地区农村留守儿童的职业期望与教育期望有很强的关联性,教育期望直接影响了其对未来职业的选择,进而将影响到民族地区农村未来人口的文化素质。职业期望的多元化意味着未来从事农业生产的人口比重将减少,从而危及民族地区农业的可持续发展与稳定。

(四)价值观念方面

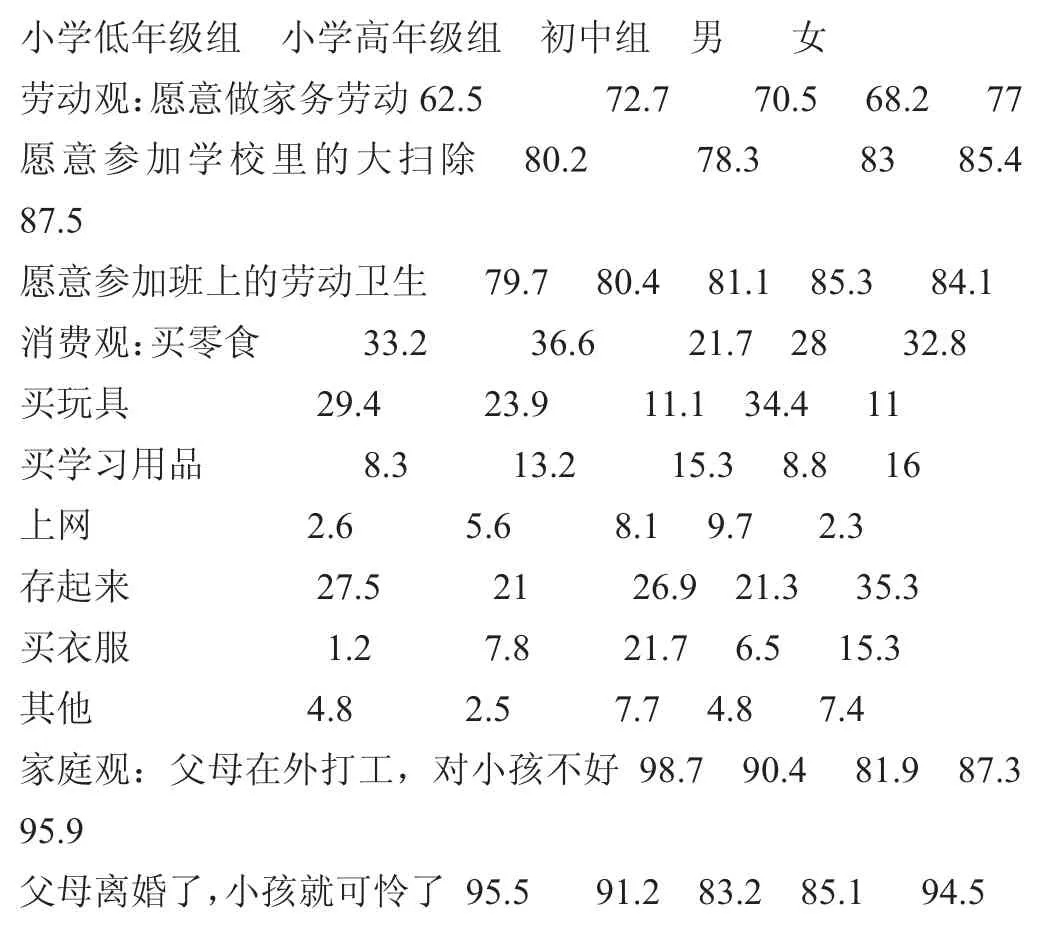

儿童期是形成独立的人生观和价值观的关键时期。社会化就是要担负着培养个人价值观念的任务,使个人目标和他的价值观念协调起来。在本研究中,我们将价值观操作化为劳动观念、消费观念和家庭观念三方面12项指标,调查结果如表3-4所示。

表3-4 民族地区农村留守儿童分年级组与性别的价值观念比较(%)

首先,劳动观念方面。统计数据显示,6成以上的留守儿童愿意参加“家务劳动、学校以及班上的劳动卫生”,极高的参与意愿说明民族地区农村留守儿童整体上具有积极的劳动观念。但小学低年级组相对最低,初中组次之,小学高年级组最高。此外,留守女童高出留守男童8.8个百点。受调查儿童在劳动观念上表现出年龄和性别差异显著。

其次,消费观念方面。从年级上看,小学低年级组的零花钱主要集中在“买零食和玩具”,但小学高年级组用于“上网”不良消费的人数开始增多;初中组留守儿童用于“上网和购买衣服”的比重明显增加。从性别上看,留守男童多用于“零食、玩具和上网”,而留守女童则集中用于“零食、衣服、存起来和其他”。相对而言,留守女童的消费更加理性。留守儿童的消费结构与年龄和性别有明显的相关性,表明其消费观年龄和性别差异显著。访谈结果显示:民族地区农村生活较贫困,留守儿童的零花钱很少,大部分留守儿童甚至只有生活费,没有多余的零花钱。说明,父母外出打工并没有明显增加他们的零花钱,多数儿童仍然维持在较低的消费水平,留守儿童整体上还是比较俭朴。

第三,家庭观念方面。绝大多数留守儿童都认同“父母外出打工或父母离婚会给孩子带来不利的影响”。但小学低年级组分别高出小学高年级组和初中组8.3%和16.8%,且留守女童高出留守男童18个百分点。小学低年级组和留守女童的家庭观强于对照组,留守儿童的家庭观念年龄和性别差异显著。原因在于年龄稍大的小学高年级组和初中组的留守儿童,随着父母外出时间的增长及对“留守”生活的习惯,对父母的情感依赖逐渐减弱。

总体上看,大部分留守儿童的价值观是正常、积极的。其价值观上的差异主要表现在部分小学低年级的劳动观和小学高年级以上的留守男童的消费观和家庭观出现了一定的偏差。

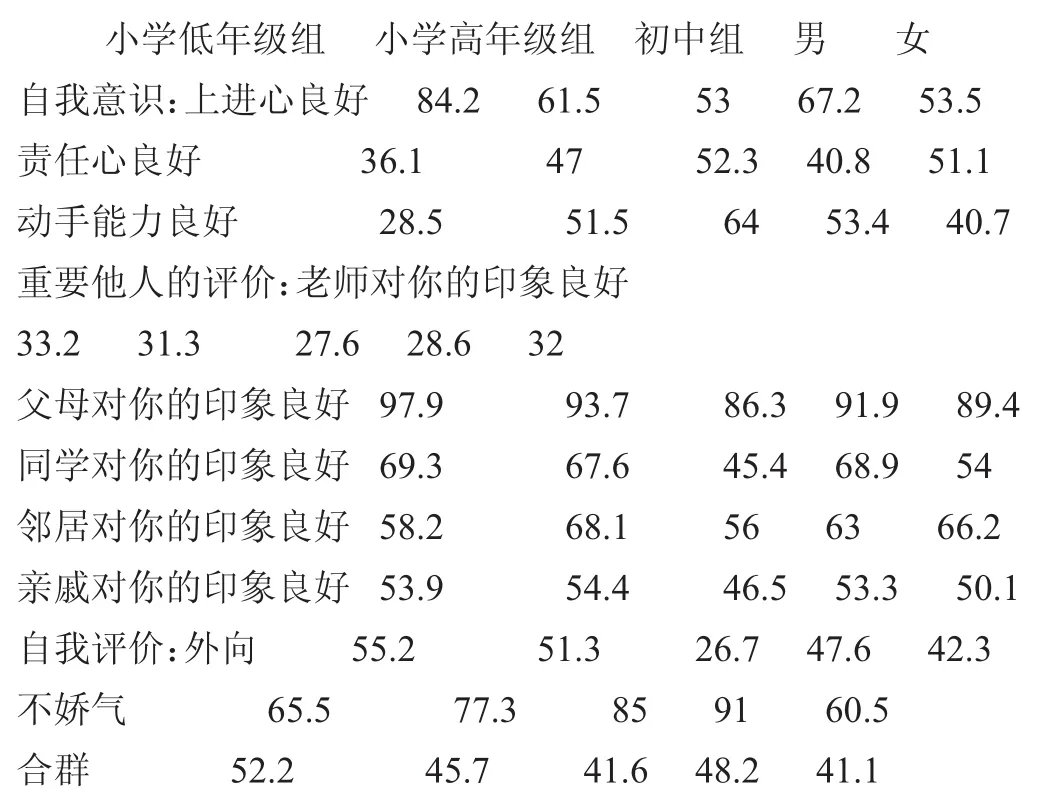

(五)自我意识方面

自我意识是个体对自我概念形成、自我特点的认识以及对自我形象的评价。儿童自我意识的发展过程是个体不断社会化的过程,也是人格形成的过程。[2]P42本次调查主要从自我特性的认识、重要他人对自己的评价及自我表现的评价三方面来操作化。

表3-5 民族地区农村留守儿童分年级组与性别的自我意识比较(%)

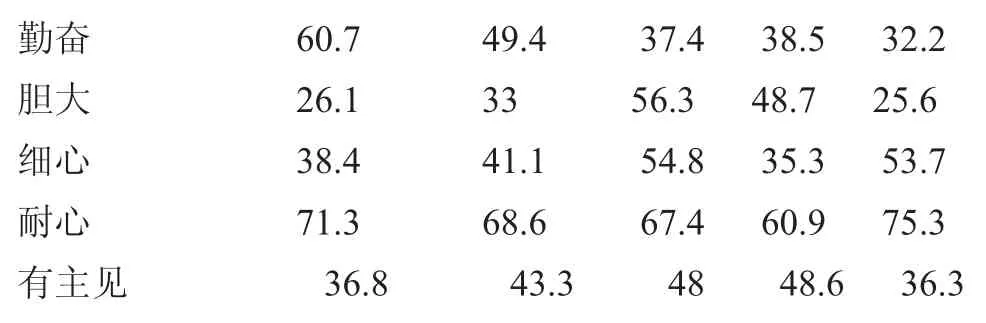

勤奋60.749.437.438.532.2胆大26.13356.348.725.6细心38.441.154.835.353.7耐心71.368.667.460.975.3有主见36.843.34848.636.3

首先,自我特性认识方面。从年龄上看,小学高年级组的“上进心”好于小学低年级组,初中组相对最低;而初中组在“责任心”和“动手能力”上好于小学高年级组,小学低年级组最低。从性别上看,留守女童“责任心良好”的比例超过留守男童10.3个百分点,但在“上进心方面”和“动手能力”上分别低于留守男童13.7%和12.7%。留守儿童对自我特性的评价上年龄和性别差异显著,说明留守经历对其自我特性的发展影响较大。

其次,重要他人评价方面。从年龄上看,三组留守儿童都认为“父母对自己的印象最好”,接下来由高及低分别是亲戚、邻居和同学,而来自老师的评价则相对最低。年龄差异不显著。从性别上看,留守女童与留守男童大体接近,性别差异不明显。访谈中发现大部分留守儿童对现状很不满意,认为自己各方面都不如父母在家的非留守儿童,表现出较低的自我效能感。

第三,自我评价方面。初中组认为自己“不娇气、胆大、有主见”的比例均高于小学高年级组,小学低年级组最低。此外,留守男童认为自己“不娇气、胆大、有主见”的多于留守女童,而留守女童则表现出更“勤奋、合群、细心和耐心”。留守儿童在自我评价上年龄和性别差异显著。

调查结果说明,留守儿童的自我意识发展在年龄和性别上存在不同程度的差异。部分留守女童和初中组的自我效能感较低,对其性格特征的形成与发展影响较大。

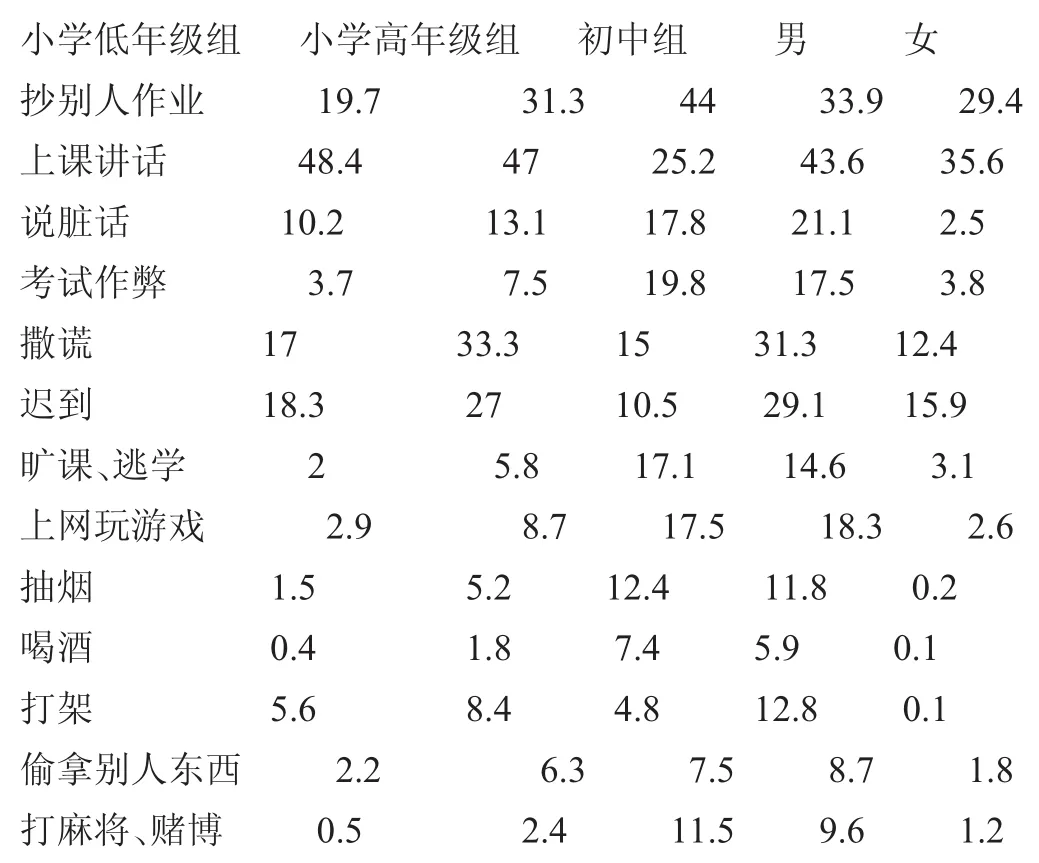

(六)社会行为方面

在儿童社会化发展的研究中,儿童发展中的行为发展、儿童行为发展中的社会化发展,一直是理论界和实际工作者极为关注的问题。[3]因此,对留守儿童的社会行为表现分析,有助于把握其社会化问题特征。考虑到本次调查对象是义务教育阶段的学龄儿童,课题组设计了相应的社会行为规范指标进行测量(见表3-6)。

表3-6 民族地区农村留守儿童分年级组与性别的社会行为规范比较(%)

从年龄上看,小学低年级组的社会行为问题突出表现在“上课讲话、迟到和抄作业”等方面;小学高年级组中“打架、偷拿别人东西、说脏话、撒谎、抄作业、作弊和上网玩游戏”等违纪现象开始增加;而初中组在“上网玩游戏、抽烟、喝酒、打麻将、赌博、旷课、逃学”等不良行为比例则明显增多。统计结果表明,小学低年级组的社会行为好于小学高年级组和初中组,留守儿童的社会行为问题与年龄成正相关。从性别上看,留守女童的社会行为表现好于对照组,留守男童的行为问题表现形式较多样化。留守儿童的社会行为发展年龄和性别差异显著。此外,学校和社区的实地走访调查结果一致反映由于缺少家长管教,留守儿童易出现道德品质偏差的问题。

从总体上看,绝大多数民族地区农村留守儿童社会行为表现良好,但留守儿童群体内部在年龄与性别上存在一定的差异,少数初中留守男童存在不同程度的行为失范现象。

三、结论

本研究从性别和年龄两个维度对民族地区农村留守儿童的社会化状况进行了横向和纵向的对比分析。研究结果显示,不同年级组、不同性别的留守儿童在生活技能习得、社会交往发展、生活目标形成、价值观内化、自我意识发展、以及社会行为规范的掌握等社会性发展的表现与特征上存在不同程度的差异。从年龄上看,小学低年级组留守儿童的社会化问题主要表现在生活技能低下导致的社会适应问题,以及情感缺失引发的社会心理问题;小学高年级组留守儿童主要集中在自我控制能力较弱出现的社会行为失调问题,价值观以及自我意识偏差等问题;而初中组留守儿童则更多表现在生活目标低下和不良社会行为等问题。从性别上看,民族地区农村留守女童的生存处境相对更加弱势,其社会化问题主要表现在教育期望和职业期望低下,自我意识不强缺乏自我保护的意识,易出现安全问题和心理问题;而留守男童的社会化问题则表现在价值观偏差、社会行为失范问题。

从总体上来说,当前我国民族地区农村留守儿童的社会化质量普遍不高,群体内部的社会化程度差异显著,两极分化的趋势逐步凸现,少数留守男童面临比较严重的社会化危机。随着我国经济社会的发展、城市化进程加快、农民外出务工行为的常态性,民族地区农村儿童的身份并非是固定不变的,而是可能呈现出留守、非留守和流动三者交替转换的动态性特征,从而加剧了留守儿童社会化问题的复杂性。因此,需要全面、发展地分析民族地区农村儿童问题,重视留守儿童群体内部比较研究。建立一套行之有效的、适用于民族地区农村留守儿童的干预机制,为其社会化创造条件,满足他们社会化成长的需要。

[1]郑杭生.社会学概论新修[M].北京:中国人民大学出版社,2013.103.

[2]王玲宁.谁来伴我成长---媒介对农村留守儿童社会化的影响[M].上海:学林出版社.2012:42

[3]蔡玉军,邓喜芬,罗国芬.留守儿童社会化研究的新视角:非社会性行为理论[J].重庆社会工作职业学院学报,2005,(3):20-27.