宏伟的坍塌

——中国90年代当代艺术与摄影的反审美暗喻

2017-03-06肖笛

肖 笛

“从今天起,绘画死亡了”——保罗·德拉罗什

在相当长的历史时期中,艺术只扮演着祭礼形式的角色,它随着艺术创造者所持信仰的转换而变化,正如古希腊艺术向古罗马艺术的演变过程中,古希腊建筑中所蕴含的男性生殖器崇拜来源于北欧和印欧的部落,而古罗马建筑中对母亲大地的歌颂则是从象征子宫的地下洞穴发展起来的。这种宗教教义般的暗喻一直在西方古典绘画中连绵不断,我们可以很轻易地举出普桑、雷诺兹、戈雅、沃特豪斯等作为例子,以一套完整的美术史叙事线索诠释绘画中崇高、宏伟暗喻的存在。这条连绵不断的继承体系直至库尔贝备受争议的作品《世界的起源》(L'Origine du Monde, 1866)面世,才把这种暗喻以一种粗野的、反审美的,甚至淫秽的方式推向视觉享受的反面,即便库尔贝试图用哲理的标题平衡观者的心理尴尬,可是在这张令人不敢直视的作品面前,古典美术中强调精英审美愉悦的“单行线”开始出现了新的歧路。

古典绘画中的灵晕(aura)是其中本真、传承与崇拜仪式的指代,但本雅明一再强调摄影是“机械复制时代艺术作品的最佳范例”,赞其是基于化学与工业过程所产生的现代文明产物。这个产物对艺术品的复制,消解了艺术品本身出现时应该具备的被崇拜、被敬畏的属性,“灵晕”消退,绘画用作宗教的价值同时减弱,而绘画用于调节世俗生活的作用却明显增强。这便是德拉罗什为何导致绘画挽歌的原因。也正如前文所述,库尔贝的现实主义宣言消弭宗教与权力对绘画主题的笼罩,达盖尔的发明则击碎了古典绘画中秉持的有关寓言与美的宗旨。

处于萌芽时期的摄影作品虽然被贴上古典写实油画终结者的标签,其实早期摄影作品中的审美准则与同时期的绘画如出一辙,尤其是对素描的模仿。这种对绘画的模仿无论在欧洲还是在亚洲的早期摄影作品中都显而易见。《自然的铅笔》的作者塔尔博特遵循着乔舒亚·雷诺兹在英国皇家艺术学院中提倡的“理想美”准则从事摄影创作;郎静山的风景摄影很明显地借鉴了中国传统绘画中的散点透视,以及利用云雾和虚景实现深远构图的图式。随着布朗尼牌廉价相机于1900年上市后,在不到60年的时间里,摄影便脱离了早前先驱的特殊限制,成为最简便、最有效的视觉再现工具之一。同时它还成为了最民主的艺术形式,允许并呈现了所有的相机拥有者观看世界的方式和视角,只有学院画家才能获得肯定的在画框内营造幻觉的时代结束了。

自现代艺术诞生以来,艺术家对于照片这一类图像复制品,其利用达到无以复加的地步——不仅向城市精英阶层宣传自己作品,同时作为灵感来源与留住记忆的工具。而问题的另一面则是,随着20世纪到来,包括照片在内的各种媒体所制造的复制品泛滥淹没了艺术家的视野,波普艺术的出现使艺术家认识到图像在无意义的重复中所蕴含的概念修正功能,这种廉价并快捷的影像传播方式成为集权主义者塑造新权威的强大载体。

在这种历史沉积的语境下讨论中国当代艺术中的反审美暗示,为我们指出了另一种诠释路径——首先,即中国当代艺术中的很多观念艺术与行为艺术基本上依赖照片才得以广泛传播,虽然艺术行为中的大量信息被照片这种媒介瞬间记录的属性肢解,可是这股潮流是如此迅猛强烈,以至于大量原本有悖于中国传统绘画的审美态度,在整个20世纪80年代当代艺术与主流体制的砥砺与对抗关系下,间接获得了学术支持,成为冲击旧意识形态的潮流。“星星画会”“无名画会”“八五思潮”时期出现的民间艺术团体,大部分艺术家都以民间vs官方、前卫 vs保守、边缘vs主流、精英vs大众的方式来指导自己的创作。其次,90年代中国的当代艺术除了继续维持自身的前卫、反叛特性,同时还面临着全球化的副产品——大众文化、消费文化的冲击。随着相机在中国的普及,图像编辑软件功能日益强大,权威机构在图像解释垄断中所具有的神秘性被消解,普通民众开始获得艺术家对经典图像进行“达达”式重新编排的艺术诠释权力,而这种权力的泛滥最终会对当代艺术产生何种影响至今尚不能预知。

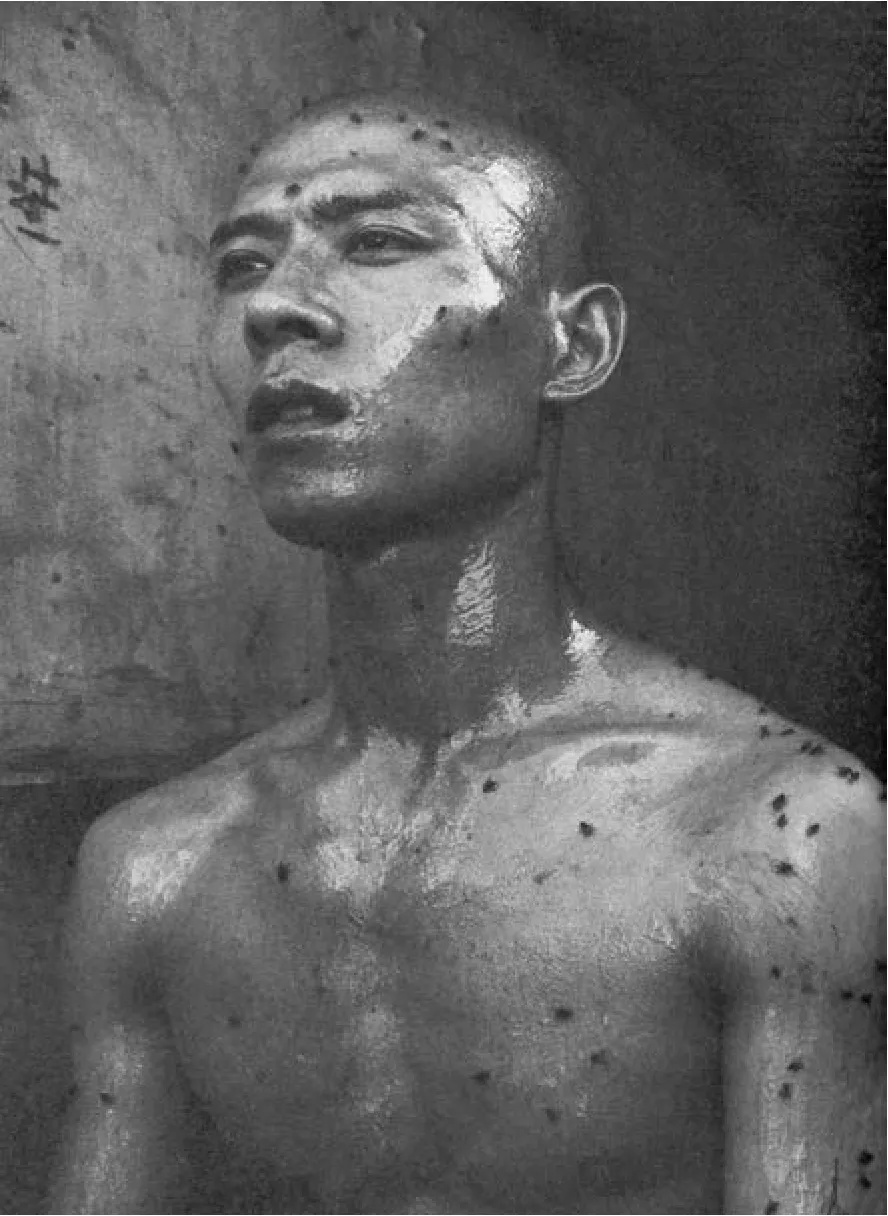

卢志荣早期对东村的影像纪录便是绝佳的例子。20世纪90年代,北京东三环的东村作为中国当代艺术创作者的聚集地,集合了张洹、马六明等草根艺术家。随着80年代各地当代艺术创作风潮的日益萎靡,他们离开熟悉的故土,渴望着在从地方移居至北京的无畏决定中获得关注与名望。但从卢志荣当时的影像纪录中可以看到,名望、光鲜与财富都缺席了,只充盈着他强烈的个人感受,比如他用文字和照片详细地讲述他妹妹短暂的北漂、左小祖咒的烫伤、张洹打架等今日看起来相当无聊的日常琐碎事情。巫鸿后来整理这段中国当代艺术萌芽期的瞬间时,也感觉用宏伟的笼统叙述无法概述这些卑微草根的艺术源流,这些与他希望撰写一段“客观历史”的意图产生了激烈的冲突——因为每个东村艺术家对于中国实验艺术源头的一些重大事件常常有着相当不同的记忆和表述,这些个人化的微观历史的差异与叠压,恰恰展现出这段中国实验艺术神话的丰富与多样性。卢志荣的影像记录与“八五思潮”期间艺术家对摄影的运用目的存在着天壤之别,比如说“厦门达达”代表黄永砯最为人知的作品《中国绘画史和现代绘画简史在洗衣机洗两分钟》最终也是用照片形式呈现给观众,暗示着对中国百年近代史以来的宏大质疑——东西文化野蛮嫁接后是否存在不良反应的问题。在卢志荣的摄影记录中,几乎没有这些崇高、恢弘的元素,当他受邀拍摄张洹的《12平方米》《65公斤》以及《芬·马六明的午餐》的时候,他刻意地将焦点放置在令人焦躁的元素上——满地的秽物、爬进耳朵和鼻孔的苍蝇、黑色焦炭状的鲜血、公众场合中肆无忌惮的裸体等。虽然在《12平方米》中,张洹最后缓缓步入湖水中的结尾本不是原有艺术方案的一部分,当湖水洗涤了张洹身上的污垢时,卢志荣无意的记录反而缓解了作品的凝重与残忍。

卢志荣的摄影记录其实也证实了某个早前反复论证的议题—当80年代混沌的激情慢慢消退以后,从90年代开始,“主旋律”衬托的“宏伟图景”逐渐地被“底层叙事”“微观叙事”观念所替代,艺术家不再以表现自己情感为创作目的,独立性、实验性、社会批判性融合着艺术实践大行其道。在第三种实验中,张大力无疑体会得更加深刻。

1998年,张大力在北京旧城拆迁的残留墙壁上的无名人像涂鸦成功地引发了公众讨论,媒体对这些涂鸦的报道助长了公众与这些涂鸦之间的互动。同时作为艺术创作,张大力的做法延伸了中国美术史中本来就鲜见的废墟主题创作。19世纪中后期,欧洲摄影师最早开始来华拍摄宝塔与废园,但是,基于他们自身已经固化的审美趣味,宝塔和废园的意义在他们的摄影作品中是浓缩中国建筑观念精华的集合物,“宽阔的石城,精美的石桥,以不断的拱门连接流动着的内部空间。庙宇比中美洲的更加雄伟,它们古典的外形与古希腊罗马的神庙非常接近。”但是早期的中国建筑摄影非常明显地带有欧洲摄影师对“中国民族志”兴趣的关注,即便在后续的一个世纪内,中国历经战争无数,国内外摄影师针对战争废墟的留影也暗示着某种宏大的意味——一个拥有悠久文明的民族在现代化战争面前无所适从,日益没落,却讽刺地依然要依靠现代的产物记录下象征衰落的痕迹。废墟不仅仅构成浪漫主义诗歌和美术的一个重要题材,而且在更广泛的意义上使一种回顾式的美学经验典型化了。废墟概念的本身就隐含着向后凝视的目光。

张大力《拆:紫禁城》

张大力选择废墟为载体,与早期的中国废墟主题摄影作品之间存在非常巨大的阅读鸿沟,除了“废墟”一物与前人保持的关注点一致外,张大力的创作语境和欧洲传教士的拍摄语境大相径庭。观众从他的作品中读到的更多是关于民族自身如何选择未来的方式与路径,而这条路径中充盈着否定与悲观的气氛——张大力选择的废墟不是来自于外族侵略,而是源于城市内部的野蛮自我更新。张大力用工具凿空废墟墙壁后形成的人头图形,在笔者看来起码蕴含着三层含义:首先,凿痕相对于喷绘,无疑会保存得更久,如果没有外力干涉,凿痕会成为后人瞻仰我们的文化痕迹;其次,凿空废墙是对废墟的二次破坏,在我们已知结局的讨论中,涂鸦与废墙最终都会被拆毁,但涂鸦引起的社会讨论使得这些废墟以另外一种形式被后人所记忆并讨论。张大力选择旧城消失与放大的破败作为视觉符号所蕴含的强大攻击性,这种攻击性在某种程度上而言,源自90年代中国当代艺术界盛行的“反纪念碑”式的创作理念。诚如乔治·巴泰所言,纪念性的建筑物“有如堤防般被树立起来,对抗所有的侵扰,以捍卫权威的合理与尊严。正是在大教堂、宫殿的形式中,教会国家得以教戒群众,并使群众静默”。张大力镜头下的废墟是无力的、衰败的,即便占据了照片中绝大部分篇幅,可是旧城的废墙与碎瓦所构成的残破远不及宫殿的边角所蕴含的权力威慑力。

张大力《对话:中国美术馆》

最早将中国当代艺术引向“宏伟”对立面的群体无疑是“艳俗艺术”团体。其中,王庆松当时对摄影与绘画之间的语言互动借用理解非常新颖,即艺术家可以利用摄影记录自己的艺术,是一种“临时风格”,而不必同时因此成为一名摄影艺术家。这同时也验证了前文所陈述的命题—80年代以来的中国行为艺术与观念艺术基本上依赖照片才能得以广泛传播。百年来提倡的“革命美术”几乎没能改变社会中的庸俗价值取向,根植于民间的审美趣味并没有随着20世纪下半叶接连不断的文化革命浪潮发生根本性的转变。艳俗艺术的反讽不是投合大众艳俗趣味,它只是证明了艺术对现实改造的无力,当鄙视、批判不能改变大众的艳俗趣味时,现实反而显示出它对艺术的强烈影响,艺术家几乎只能证明我们生活在充满艳俗趣味时代之中这个事实,并在模仿、提示时代的这个侧面时,保持了一点反讽的独立立场。王庆松顺应了当时“反审美”的趋势,或者说他也成为了制造“反审美”潮流的一部分。即便后来他顺理成章地转换为摄影艺术家,他也谨慎地克制自身与拍摄对象的关系,而不刻意落入编织道德崇高感的陷阱。

王庆松《老栗夜宴图》

张洹《12平方米》

王庆松作品中的人体运用与美国人体摄影艺术家斯潘塞·图尼克(Spencer Tunick)的作品截然不同。斯潘塞的意图在于用人肤色的无数叠加覆盖或者渗透原有地貌的本色,令观众对熟知的景观产生新的认知和不同的视觉冲击。人的身份与阶级在褪去衣衫的同时也一并被消除了,纯粹地沦为艺术家改变景观的工具。王庆松与图尼克开始在公众场合进行人体摄影创作时间几乎是同步。他在1994年开始涉足“艳俗艺术”创作时,并不避讳人性中色情欲望的庸俗性,并在摄影作品中利用他曾经从事油画创作的经验,使这种庸俗达到绘画层面的极致。可是,对于作品试图陈述的终极意图,王庆松本人似乎也语焉不详,他似乎对于当时所有宏大的社会矛盾,都想在作品中予以反映——传统文化的遗落、外来文化的殖民、知识分子的焦虑等。可艳俗艺术本身作为依托现实生活而存在的反讽,批判力十分软弱,这种软弱在他的作品和言论中体现得十分强烈,“我对全球化进程中的中国社会现实很担忧。改革开放的中国一直热衷寻求与国外经济、科学和文化界名人的多重合作。外国专家为中国提供了宝贵的经验和机会,同时这种合作方式的泛滥把中国建成一个你来我往的世界剧场和公园。” 这种自述空洞且无力,例如反映知识分子焦虑的《老栗夜宴图》即是如此。栗宪庭作为20世纪末中国当代艺术迅猛发展的重要推手,为大量从事当代艺术创作的中国艺术家提供了学术支持,王庆松也不例外。栗宪庭受邀在这幅作品中直接扮演自己,强调知识分子在当代生活的糜烂和色欲横流中郁郁寡欢。顾闳中在创作《韩熙载夜宴图》时刻意隐晦表达的色情暗喻被王庆松的仿作无限放大,迎合了庸众猎奇的窥视心态。同类型的暗喻在摄影作品《中国之家》中也有反映,王庆松将安格尔、库尔贝、莫奈、高更、克莱因、琼斯、布歇、伦勃朗、鲁本斯、大卫特、雷诺阿等笔下的裸体人物形象逐个用裸体模特摆拍出来,并全部置于一间摆设凌乱、毫无品味、时空凌乱的房间内部,如同走进一个暴发户装修过分奢侈的家里,看到客人们荒淫堕落的狂欢场景。黑暗的楼梯通向二楼,让人浮想联翩,家具上躺着慵懒的人们,所有这一切都暗指镜头以外更龌龊的场景。

笔者认为,本文所列举的三位艺术家与作品大多创作于20世纪90年代,他们作为利用摄影技术完善自身艺术观念的典型艺术家,呈现出中国当代艺术创作与摄影技术存在相互依存关系时新的技术对艺术观念传播所能产生的积极或消极影响。总体而言,随着消费主义兴起而产生的新意识形态冲击,90年代的当代艺术观念与80年代提倡的宏伟终极理想追求相去甚远,“反审美”暗喻逐渐被后继的艺术家所认同,可是这批普遍成长于20世纪六七十年代的艺术家,自身先天知识架构的缺陷注定了他们的尝试无法探及更深沉的层面,这种即时性的浮华特征为后来艺术界“小清新”的泛滥埋下了伏笔。