概念冲突与中国当代艺术的起始形态

2017-03-06马宁

马 宁

在不同的艺术文化语境下,中国当代艺术的概念在研究史中有着不同的解读和论断,这让中国当代艺术的起点在70年代末、80年代中、90年代初的各种艺术潮流中游弋不定。引发这种状况的一个重要根源是此时段中的艺术现象都能以全新的形式取代之前的艺术潮流,并激发后续效应。这种现象虽然在研究史中引发了概念冲突,但这些冲突并非无法化解,因为在关联中国艺术形态和社会形态的思路中,仍然存在种种可能,以构建一条可以贯穿中国当代艺术发展的轴线。

一、自醒

在“前卫”的框架下,1976年到70年代末期是研究中国当代艺术的一个起始阶段。高名潞把1976至1984归纳为“新时期美术”,把1976年视为中国当代艺术的开端。朱其同样把中国当代艺术的起点追溯到70年代。江铭则以“‘文革’后过渡阶段”之名,把1976年至1979年这一时段的艺术划分为中国当代艺术的第一阶段。而张晓凌和于学文则把70年代末的“伤痕美术”和“星星美术”设为中国当代艺术的第一个阶段。

高名潞的“前卫”概念一方面体现在对人文环境的关注,另一方面具有“社会批判和自我批判的批判性”,这种前卫可以涵盖“伤痕”到90年代末以前的中国当代艺术。于学文的“前卫”概念除了批判性意义之外,还在表现技法和主题上具有实验性意义。吕澎的前卫性和先锋性则落实在第二届“星星美展”关于探索世界的宣言中,因为它反映了艺术家开始“把投向自己周围环境的目光投向自身。”在刘淳的解析中,“星星美展”对艺术形式的探索和对社会的批判是造就前卫性的根源。鲁虹则认为,“星星”美展的前卫意义在于“是第一个建国后中国艺术史上最为激进,最具有反叛精神的展览。”

1979年,“星星美展”组织者在没有官方许可的情况下,于同年9月27日在中国美术馆旁边的公园中展出作品。展览在29日被警方以“影响了群众的正常生活和社会秩序”为由强制关闭。1979年10月1日,“星星美展”成员走上北京街头游行抗议。这种对抗体制的过程不仅是鲁虹所提到的“激进”的根源,也在研究史中引发了各种层面的解读。如易丹和邹建平所关注的并非在世界性艺术或中国当代艺术语境下“星星画会”艺术语言和观念的意义,而是其展览的历史价值,这种价值正是根植于“星星美展”成员自行举办展览和展览被强制撤销后的游行,意味着它具有一种挑战性的艺术观念和方式。这种“挑战”在易丹的研究中,还是“星星美展”成员以体制外业余艺术家的身份对当时艺术体制的挑战。易丹对“星星美展”前卫意义的定位,因此放在70年代末的历史背景下,“星星美展”对当时社会默认艺术观念所产生的巨大冲击。从“星星画会”民间艺术团体身份、社会批判意义及西化的艺术形式三个层面,“星星美展”在易丹的研究中成为中国前卫艺术的开端。此处可以看出,“批判意义”是研究史中“伤痕美术”和“星星美展”的一种共性。

1978年底,卢新华的短篇小说《伤痕》以加印150万份的数量在《文汇报》 上发表。《伤痕》以一对被“文革”政治风暴撕裂母女之爱的母女为线索,它所散发出来的是一种无法愈合的巨大心灵创伤,它因激发群体性共鸣而引发一种以“伤痕”为名的文化现象,主要限于文学和美术两个领域。前者用文字在精神感受层面来重组种种“文革”经历,悲情十年人生得失;后者用图像来再现和哀悼“文革”中被政治狂热所焚烧的岁月,悲悯在这岁月中迷失的自我。在此氛围中,从“伤痕美术”重要作品《为什么》所感知的,正是这种无法愈合的心灵创伤。

高小华《为什么》 油画 107.5cm×136.5cm 1978

王广义《凝固的北方极地32号》 油画 160cm×200cm 1985

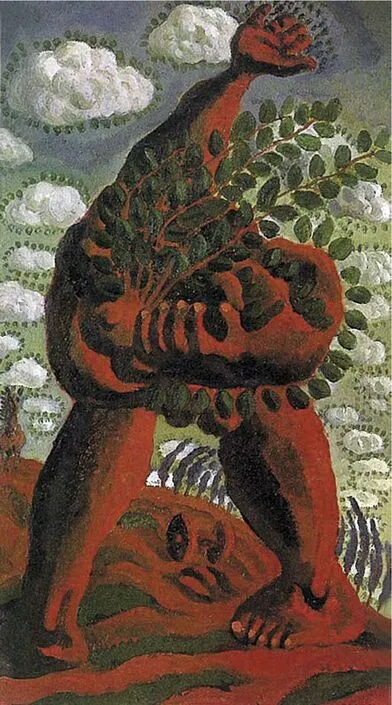

毛旭辉《红土之母》 油画 78.5cm×48.5cm 1987

此画作者高小华在他的回忆录中,把《为什么》的创作解释为一种得不到校方支持,“能彰显出叛逆青年在时代变革之际的‘前卫’作风”, 但事实上, 把这幅作品及其他“伤痕美术”推向公众的,也是官方的艺术权威机构。从中不难看出,尽管高小华把自己的创作视为一种与官方对立的“前卫”行为,但他的作品实际上并非他所回忆的“前卫”,而是因与官方政策一致,被汇入官方主流意识形态之中。这也是“伤痕美术”能在“文革”结束后形成风潮的重要原因。因此,“伤痕美术”在观念上并不具备“前卫”的意义,而是中国否定“文革”的产物;在技法上,“伤痕美术”也不具有尝试新材质、媒介等表现技法的试验性,而是延用了在中国占主导地位的“苏式”表达方式;在题材上,这种当时流行的艺术现象也不具备批判性, 而是一种从自我出发的反思性总结“文革”10年得失的悲情,也意味着一种自我的觉醒。

与“伤痕美术”相比,于1979年9月27日举行的“星星美展”具有指向明确的批判意义。作为“星星美展”的重要发起人之一的王克平,就把其作品《沉默》解释为对“文革”时期压制人性和个性的批判。但是,把“社会批判性”视为“前卫”,并以之来定位中国当代艺术开端的设想并不适当,因为中国20世纪早期的“新文化运动”或“文革”时代的“大批判”都具有明确的社会批判意义。另一方面,造就“星星美展”“激进”前卫意义的,首先不是“星星美展”的作品内容, 而是“星星美展”无视体制规则、自行举办画展的方式。正是这种方式和禁展后的游行,让“星星美展”在研究史中,不仅仅具有一种“挑战艺术体制”的激进前卫意义,还留下了“政治事件的形象”。”另一个层面,是“星星美展”成员通过艺术来表现自我,表现生活中所感受的欢乐和痛苦的希望。这种表现自我的希望与“伤痕美术”悲情“文革”得失的伤痛合在一起, 把“伤痕美术”与“星星美展”两种截然不同的艺术潮流整合成一种“文革”结束之后数年中艺术家在新社会气候下个体意识的自醒。

舒群《绝对原则1号》 油画 110cm×100cm 1984

张晓刚《血缘·大家庭Nr.17》 油画 150cm×190cm 1997

80年代之后,“伤痕”的伤痛渗入“乡土”艺术,变成种种诗意化的浓郁愁绪,渐渐淡出中国当代艺术主流;而“星星”之火,则随着1982年开始的星星成员出国潮,于1984年尽灭。此时,一股被称为“85美术运动”的艺术潮流迅速崛起,在席卷中国的同时,也在一些研究者的视野中,取代之前的“伤痕美术”与“星星画展”,开启中国当代艺术进程。

二、虚空

在研究史中,对“85美术运动”的解读分歧很大。1986年,一个“85青年美术思潮大型幻灯展”学术研讨会把“85美术”视为一种有着各种不同意义指向的哲学式艺术运动,或化为王小箭所言的“中国静观悟道”;或成为“某种西方物化形式”所体现的“东方精神内涵”;而高名潞则从“人类文化发展的层次”高度, 用“理性”“宗教”和“生命直觉”归纳和论述了“85美术运动”。这种艺术潮流因此有了一种哲学的形态,并赋予“85美术”艺术家一种哲学身份。

李路明把“85美术运动”中的艺术家比为“半个哲学家”,因为“中国现在没有能明确阐述自己思想的哲学家,而艺术却可以隐晦地表现人们的哲学思考,因而今天的中国艺术家就身不由己地去扮演哲学家的角色,借艺术作品来说想说的话。”但在栗宪庭看来,他们连半个哲学家都不是,而是在冒充哲学家,因为“哲学的贫困,使他们不得不去冒充哲学家;思想的无力,使艺术作品不得不承担它负担不起的思想重任,这正是当代中国艺术的骄傲,然而这也正是当代中国艺术的可悲。”从“85美术运动”参与者的文字中,也可以透过哲学迷雾,探视他们的哲学图式之源。

云南“新具象”和“西南艺术群体”艺术家的哲学文本是各种指无定向的文字,以生命之名,或在毛旭辉笔下化为无序的生命冲动与宣泄,或在张晓刚的文本中,成为漂浮不定的冷寂和痛苦。这种状态并非出自他们的哲学境界,而是在当时苦闷和空虚生活的激发下,用碎化的哲学观念来组建宣泄虚空的闸道。在另一些 “85美术运动” 重要艺术家的自我评述中,80年代的哲学式文本,则随着他们从80年代迈入90年代消费社会的身影,发生了戏剧化突变。

安迪·沃霍尔《玛丽莲·梦露》 丝网印刷101.6cm×101.6cm 1964

1986年的王广义,把“85美术运动”推崇为“现在文明的背景之下高扬人本的崇高和健康”, 1990年的王广义则把“85美术运动”变成了是一种由人文热情所虚构的神话情景,其“高扬人本的崇高和健康”的哲学理念被弱化成一种必须清理的人文热情。在此哲学现实与神话的两极转换中,“凝固的北方极地”在80年代所播撒的崇高理念之美, 在90年代“不过是对北方的那种旷漠和寒冷的氛围的一种学术移情”。“后古典”系列创作也不再为表述一种生命精神,而是来自王广义对贡布里希著作《图式与修正》的误读,“把古典的图式作一次历史的修正”则成了获得当代艺术身份的一种途径。在80年代舒群笔下的“85美术运动”是种种与人类文明、人性、理性有关的伟大追求,在消费时代舒群的回望中,80年代的现实是“一个虚无,一个无限的虚空,一个看不见底的一个虚空。”

无论从这种两级分化的自我评述,还是从“新具象”和“西南艺术群体”的文本中不难判断,“85美术运动”的哲学化现象并非是一种学术性的哲学认知,而是一种由特定生活状态所激发的生活方式。这种状态就是舒群所强调的80年代的“虚空”。它出自“文革”价值体系的坍塌、西方文化涌入和经济建设初期新旧交接的临界,“85美术运动”哲学化的图式和文本,因此是一种 “虚空”生活感知的造像。

从艺术形式和主题上看,“85美术运动”与70年代末的“伤痕美术”和“星星美展”有着极大的区别,并能够以此为证,把其设定为中国当代艺术发展的一个新阶段,但是,从这种艺术现象与社会背景密切关联的层面上看,“85美术运动”与“伤痕美术”和“星星美展”同质,是中国社会发展的一种图式化镜像,构成中国历史进程中单向线性发展的三段式连续体。在此前提下,把“85美术运动”从中单独析出,设定为中国艺术的开端并不妥当,更何况“85美术运动”的艺术形式仅仅持续到1989年底, 90年代初之后,另一种与“85美术运动”断裂的新艺术形式成型。这就不难理解,1989年或90年代初,也能够在研究史中成为中国当代艺术的起始时段。

三、物化

安迪·沃霍尔《可口可乐》 丝网印刷209.6cm×144.8cm 1962

90年代的中国开始进入消费社会进程。在商业社会物化的氛围中,80年代的“虚空”在消费欲望中消解,那时的中国当代艺术也散尽“85美术运动”“崇高信仰”和“生命冲动”的质朴与激情,从哲学语境中退出,在新中国历史、政治以及当下特定的社会现象中寻找创作主题,用西化的艺术语言来组装能通行于中西方的中国式图式。这种艺术征兆已出现在1989年的“中国现代艺术展”。 因此,在张晓凌的研究中,除了“星星美展”外,1989年也是中国当代艺术的一个初始时段。

张晓凌认为,西方策展人及主流意识形态对中国艺术介入并产生影响后,中国当代艺术成为西方视野中一种政治意识形态化的艺术,也是一种“西方当代艺术普世性价值观和语言的分支。因此,中国当代艺术概念被确立为以西方后现代艺术语言来表达的政治、社会主题和个人经验。”随着中国经济的发展,这一概念在西方的解读中,填充进“市场社会主义和消费主义背景下的中国社会景观和人性问题”。与此不同的是,在朱其的研究中,西方视野下的中国当代艺术始于1993年威尼斯双年展,因为它“确立了西方对中国当代艺术的定义、展览模式及其解释”。“政治波普”和“玩世现实主义”因此成为中国当代艺术的重要模式,前者消解过去的“文革”历史,后者代表对当下中国主流的叛逆和消极反抗。90年代中后期,中国当代艺术在西方意识形态的主导下成为一种被前卫艺术语言及定向解读所包装的中国图像景观。

尽管时段有所不同,张晓凌和朱其定义中国当代艺术的标准却有共通之处,也就是说中国当代艺术是西方现代艺术语言与新的中国政治性和社会性题材的并合。但这里要强调的是,虽然西方意识形态和西方对艺术定位的话语权对90年代之后中国当代艺术的形成有着很大的催化作用,但不能忽视的是,与80年代哲学式题材同步异变的是中国从简朴到消费社会的转化。

80年代期间的种种神圣信仰随着中国进入消费社会而崩塌。艺术家的“自醒”将脱离哲学构建,附着于新的社会结构而容身于消费社会的“灯火阑珊”,催生出与“85美术运动”不同的全新艺术形式。“新具象”和“西南艺术群体”就此解体,王广义和舒群等“85美术运动艺术家”也不再用哲学来虚构未来,而是站在当下东西方的现实中,或把目光投向过去,从特定的历史时段挖掘中碎片来组建符号;或从当下生活环境中提取元素来打造自己的图式,并使之成一种个性化的标识,既可通行于西方,也可在本土艺术市场形成一种个人化的品牌。尽管从中滋生出各种艺术流派,但西方波普艺术对通俗化流行题材的运用,是涵盖这些艺术流派一种共性。

王广义《Coacol a》 油画 125cm×125cm 1990

李路明《粉红——手》 油画 120cm×122cm 1996

西方波普艺术把推动美国60年代消费社会进程的种种社会现象作为艺术创作的题材。对中国当代艺术影响最大的是西方波普艺术对著名事件、人物或商品的挪用,利用表达对象的知名度来营造通俗易懂的图像同时,也通过系列化的创作,营建易识别的、标识化的品牌。安迪·霍尔沃的可口可乐与梦露就是一个最为著名的案例。与西方相比,90年代的中国虽然并没有世界著名商业品牌,也没有像梦露一样的巨星,但中国艺术家从知名的新中国历史或社会事件中,从政治图像中找到了本土化的创作题材源泉。90年代及21世纪早期中国当代艺术的发展主线正是从“政治波普”分化出来的“玩世现实主义”“艳俗艺术”和“卡通一代”等艺术现象。

但不同于西方波普的大众化和图像的通俗易懂,要理解中国波普艺术并非易事,因为在他们的作品中,中西方图像、政治形象与消费形象的并置,可以引起中国消费社会中历史、社会、文化道德的种种冲突。这些冲突不仅仅成为区分中西方波普艺术的基本特征,也体现了栗宪庭所说的“冷战即将结束的一种精神象征,标志了由于西方强大的商业文化对社会主义阵营意识形态的渗透和重创。”

中国波普艺术并不直接参与消费社会,而是对消费社会的反应。西方波普艺术用机械复制、批量印刷商品和偶像的方式模仿消费社会而深入其中;中国波普艺术家并不复制商品和偶像,而是把商品和偶像打造成符号,来象征交织于现实与历史中的消费社会特定现象。在用西方“波普语言”来呈现中国消费生活中社会隐喻的同时,把特定历史和现实转化为个性化的印记形成消费社会中的一种艺术品牌,在拍卖中创造一个个神话般的天价,也成为艺术市场中一种成功的风标。因此,张晓凌和朱其所强调的西方意识形态对中国当代艺术走向的影响,仅仅只是一种表象,真正推动90年代中国当代艺术新艺术现象形成,并使之具有商业化特征的首要动力则是中国的消费社会的形成。因此,“85美术运动”之后的中国当代艺术所呈现的在本质上是一种消费社会的形态。

祁志龙《中国女孩》 油画 258cm×198cm 1994

从“伤痕美术”的悲情到“星星美展”的自醒和与体制艺术的分离;从“85美术”虚空中迸发的哲学到90年代的消费形态,从1976年直到当下的中国当代艺术在艺术形式层面都有着截然不同的独立形态,并能提供充足的依据来作为中国当代艺术的起点。但是,从这些艺术现象产生的根源来看,支配它们形成和演变的重要因素显然是社会形态。也就是说,“伤痕美术”“星星美展”“85美术运动”和90年代之后的中国当代艺术,一直牢牢附着于中国社会发展的轴线。尽管这些艺术现象从审美和观念两大方面不断冲击和革新着旧有的艺术形式,但这些艺术现象的产生和发展更多取决于艺术家对生活变化的感知,这与西方艺术有着极大的区别。

在中国当代艺术发展自身特性的层面上就可以考虑:如果社会形态演变是主导中国当代艺术发展的轴线,是否可以将1949年新中国的成立设定为中国当代艺术的起点?因为此后至今,中国不仅仅曾经出现了被社会形态统一的艺术样式,而且从1976年之后至今,从这种样式分化的体制内外两大板块中的各种艺术现象都在中国社会形态的变化中生灭演变。