论“书从印入”与隶书创作

2017-03-04阮良之

文_阮良之

安徽省文史研究馆馆员/国家一级美术师

论“书从印入”与隶书创作

文_阮良之

安徽省文史研究馆馆员/国家一级美术师

篆刻艺术经历了几千年的发展历程,作为独立的艺术门类,其深厚的内涵和丰富的艺术性,已具有反哺书法艺术的条件。探索“书从印入”,即“以印入书”,充分利用篆刻艺术中的书法之美,并以“以印入隶”为切入点进行尝试,得出“以篆入隶,篆隶相融”之“篆”应包含篆刻艺术之“篆”的结论,为书法艺术的创作与审美提供启示。

书从印入;以印入书;以印入隶

一、“书从印入,印从书出”

(一)“印从书出(以书入印)”的发展历程

“印从书出(以书入印)”的艺术实践可以上溯至古玺汉印。

20世纪30年代出土于殷墟的、我国现存最早的三方古玺印,经有关专家多年研究,认为是商代玺印。从现存的先秦古玺实物来看,可见其印制作工艺水平已经相当成熟,运用也十分广泛。与此同时,金文等书法灿烂辉煌,并与古玺印的制作密切关系。金文书法艺术与古玺印篆刻艺术在先秦就具有紧密共存的渊源,浪漫多彩的青铜器铭文、六国文字等书法为玺印制作所用,不妨认为此书就已有“以书入印”的艺术实践。汉印入印的字体是缪篆,缪篆由篆书隶化而来,故汉印也可认为是“以书入印”的。也就是说,先秦、秦汉时期,虽“以书入印”虽非自觉,但“以书入印”的实践确已存在。

自三代春秋战国古玺、秦汉印章、三国两晋南北朝隋唐宋官私印等,至元代,文人参与,印章发展逐渐进入篆刻艺术的范畴。赵孟著《印史序》,吾丘衍著《三十五举》,并积极进行印学实践,确立了以汉印为主流的古雅质朴的审美观。元以前,印章材料大多以“金”为主,篆与刻须分开完成。元末王冕创用花药石刻印,从此篆刻材料有了“金”与“石”的明确区分。印材由“金”而“石”后,“石”相对于“金”而言,易于奏刀,诚如明人沈野所言,“金玉之类用力多而难成,石则用力少而易就,则印已成而兴无穷”[1],这使得更多的文人开始参与篆刻,并逐步地由文人单纯的书“篆”过渡到可以替代工匠而亲手刻石,“篆”与“刻”的“合而为一”,成为“篆刻”。书篆又刻篆的文人们(从此可称为篆刻家们)自行独立完成篆刻,在技艺上成了篆刻艺术的主人,极大地促进了对篆刻艺术的系统性思考,并自觉地进行艺术性追求。以元赵孟、吾丘衍、王冕等为代表的文人艺术家,在揭开文人篆刻艺术序幕的同时,也引发了其后的明清印坛“印宗秦汉”,力承秦汉艺术精神的潮流。

伴随着清代金石考证之学的兴起,古老的篆隶书法开始复兴。乾嘉之际,邓石如出而篆隶书法面目一新。邓石如在篆隶书法方面的显著特色之一,便是“隶从篆入”“篆从隶出”,篆隶相融。他用写隶书的笔法写篆书,又用写篆书的笔法写隶书,从而使他的篆书具备了“紧密方正”的隶意之美,又使他的隶书具备了“绵裹铁”的篆法特征。在篆刻艺术方面,邓石如倡导和实践“以书入印”,形成了刚健婀娜的艺术特色,创立了“邓(皖)派”。邓石如的篆隶书法新意与他“以书入印”的艺术实践,在当时篆隶书法复兴、印坛“宗汉”的大潮中,开辟出了一片篆隶书法与篆刻艺术的新天地。

(二)“书从印入(以印入书)、印从书出(以书入印)”理念的提出

邓石如走出了一条“篆隶相融”“书印相参”的艺术实践之路,却没有上升至理论层面进行阐述。将邓石如创新的书法篆刻艺术实践提炼成精辟的艺术理念并加之宣扬的,是其后的魏锡曾等。在邓石如辞世59年后的同治三年(1864),印学家魏锡曾在《〈吴让之印谱〉跋》中首次作出了“若完白书从印入,印从书出,其在皖宗为奇品,为别帜”的评价。[2]魏氏对邓石如篆隶书法特征及其篆刻艺术风格形成的渊源和书法篆刻之间的关系,作出了准确的总结与评论,笃实公允,影响广泛。

值得思考的问题是,自魏锡曾提出“印从书出(以书入印)”理念150余年来,印坛一直热议、实践至今,但魏氏在“印从书出”前面还有一句话,即“书从印入”则未受到应有的重视。关于邓石如“书从印入(以印入书)”的实践,包世臣在《邓石如传》中说:“(邓石如)少产僻乡,尠所闻见,独好刻石,仿汉人印篆甚工。弱冠孤露,即以刻石游。”[3]吴育述其:“初刻印忽有悟,放笔为篆书……”[4]其后人邓以蛰在《〈邓石如法书选集〉前言》中说:“(邓石如)早期的活动范围,多在本省南北,主要以刻印为生。”[5]可见,邓石如是先学刻印的,其篆书应是在刻印过程中受到启发。以此可见,魏锡曾所论“书从印入,印从书出”实指邓石如的书法由篆刻入门径的,即“书从印入(以印入书)”,又将具有个性的篆书引入篆刻,形成了自己独特的印风,即“印从书出(以书入印)”,书印互补相融。

近年来,随着书法篆刻艺术的繁荣发展,对“书从印入”之论已有先声,如黄惇、韩天衡、林乾良诸先生皆有论涉。笔者曾不揣浅陋,对此思考叙述为,“‘印从书出,书从印入’的篆法理念,是邓石如创造性地将书写篆书之法直入印面,又在印文篆法中渐悟并滋养其篆书的写法,达到了书印相融、书印合一之境”[6],并进一步探讨为,“书从印入”可以理解为以印入书,即“书从印入(以印入书)”,与“印从书出(以书入印)”相呼应。这种书印艺术实践与理念,强化了书法艺术与篆刻艺术的紧密联系,极有利于书法篆刻艺术相参互补,可理解为“书印相哺”“印书合一”。

(三)篆刻艺术独有的书法审美价值

中国传统书印艺术中篆隶一家,书印一家。篆隶互融,书印互参,为书印艺术“出新”提供过并且将继续提供种种营养。书法、篆刻艺术皆以汉字为基础,书法艺术对篆刻艺术之“篆”的审美效果有着决定性的影响。古玺以金文入印,古朴自然;汉印以缪篆入印,端雅大方。其中金文与缪篆文字经铸造入印后,雄浑苍凝;经刻凿入印后,又猛利峻挺,真乃各呈奇观。

书法以文字入宣纸,工具是笔墨;篆刻是以文字入金石等印材,工具为刻刀。二者皆以经营笔画、结构、章法,求得艺术之美。书法用柔毫,但注重表现篆刻艺术中铸刻的刀味、金石味;篆刻用硬刃,注重书法笔意,“使刀如笔”,两者互参之美,历来被视为书印艺术美的重要方面。

自清以来,尤其是经过邓石如篆隶相融成功的艺术实践,“篆从隶出”,“隶从篆出”,其学术价值、启示作用已有定评。然此“篆”宜拓展包含篆刻艺术之“篆”的思考与实践,则鲜见论涉。应当说,篆刻艺术中之“篆刻文字”应属以篆体为主的一类书体,具有独特的实用价值与审美价值,对其进行挖掘运用,运用于书法,可为书法艺术增添新的艺术审美元素。篆刻文字的线质,经铸或刻呈现独特之美。其朱文印线条,具有“双立体感”特征,即印面的朱文线条凸起而具有立体感,钤出之后的线条也呈立体感。其白文印线条是凹状的,但经钤盖后,在宣纸上则呈现出立体感。这种具有明显立体感的线质特征,正同于书法艺术所追求的“如印印泥”“如折钗股”的审美特征。篆刻文字的结构由于受限于印面空间,必须灵置巧构,方能获得艺术美感。有的结构经过挪位、借用、增减、穿插等处理后,往往呈现出令人意外但又在法度之中的空间巧思之美,气象万千。这些均可为书法艺术的创作所借鉴。

二、“以印入隶”,成就隶书“古雅正大”之美

(一)隶书与篆刻的关系

隶变滥觞于先秦,到汉时完成。东汉时期,隶书极大繁荣,风格纷呈。但汉之后,隶书渐趋式微,只是到唐时重新受到重视,唐以后再次衰落,一直到清代隶书的复兴。

经过隶变,隶意与书法篆刻艺术的关系呈现如下变化:

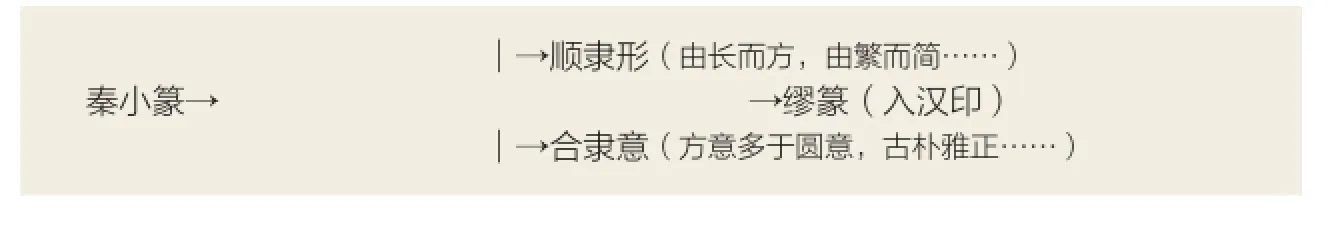

基于此,隶书(隶意)与缪篆及汉印的关系如下:

受隶变(隶意)的影响,成熟的缪篆成为了印章最适应使用的字体。

明清是继汉以后篆刻艺术史上的第二次高峰期。清人尚碑,隶书艺术亦随之形成了自汉以来的第二次高峰。清代隶变是对汉隶的复兴,隶书风格再次呈现出千姿百态,蔚为大观景象,与印坛“印宗汉”宗旨合拍,同时涌现出众多隶书艺术与篆刻艺术双栖式的艺术家,如文彭、金农、吴让之、赵之谦……他们的隶书风格与篆刻风格大多相融相和。

(二)清人“以印入隶”“以隶入印”的探索

关于清人“以印入隶”“以隶入印”艺术实践的代表人物,本文以伊秉绶、黄士陵为例。伊秉绶是被康有为推崇的与邓石如并肩的清代隶书集大成者,黄士陵是清代印坛“黟山(粤)派”开山鼻祖,他们的艺术实践,皆有着开拓性的启示意义。

深究伊秉绶“书从印入(以印入隶)”的实践,当要追溯他与缪篆的渊源,这又与伊同时期的文字学家、书法篆刻家桂馥有关。《清史列传》评曰:“秉绶工分隶,与同时桂馥齐名。”清徐康《前尘梦影录》评曰:“墨卿太守,善分隶而精铁笔,其所用印皆手制,与桂未谷太令同。”桂馥年长伊秉绶18岁,两人亦师亦友。从上述评论看,二人皆精隶与印,皆有造诣。乾隆五十年(1785),桂馥辑成《续三十五举》,书中广集了前贤及当时印人的印论,其中,对隶书与缪篆关联的论述颇多精彩之处。如:“缪篆与隶相通。”[7]“秦、汉印章,传至于今,不啻钟、王法帖,何者?法帖犹借工人临石,非真手迹。至若印章,悉从古人手出,刀法、章法、字法灿然俱在,真足袭藏者也。”[8]“古碑碣,实与汉之印章同法、同意,如‘张弘’‘李广’‘别部司马’之印,其字绝似古碑额,得其形神之用,死生之机矣,非精深者不能察也。”[9]这部书,时年31岁的伊秉绶当是研读过。这从他的隶书观中可窥出一些信息。伊隶书观曰:“方正、奇肆、恣纵、减省、虚实、肥瘦,毫端变幻,出乎腕下。应和、凝神、造意,莫可忘拙。”桂馥《续三十五举》中则曰:“平正方直、奇正相生、纵送、增减、改易、疏密、古拙飞动……”可以看出,伊秉绶的隶书观与桂馥所辑印论很接近。嘉庆元年(1796),桂馥将自己收集的汉魏印章文字集成《缪篆分韵》出版,评者曰:“《缪篆分韵》盖取汉铜印编成,以补缪篆之缺,字字典确……”[10]此书是桂馥请伊秉绶作篆付梓的,这使得伊秉绶有了一次集中书写缪篆的艺术实践,从其后来自吟的“老去渐成金石癖”“暮来缪篆笔愈精”等诗句看,这“金石癖”当然包括古印章,而“缪篆笔”当是指其隶书中所参蕴的缪篆笔意。伊秉绶成熟期的隶书笔法中锋平直,藏头蓄尾;结构分布均匀,稳中有变;章法方整工稳,藏巧于拙;气韵高古宏博,正气盎然,皆同其隶书观与缪篆审美同质。若引用朱简评印句“摹刻印符,文简而方,笔正而劲,体兼隶篆,征生写意,取以极其变”[11]来评其隶书,则十分恰当。至于常论其隶书中有颜真卿书法之意,明人万寿祺《印说》曰:“历代所传汉印字形,自然成文,不假配搭,运笔高妙,时露颜平原折钗股、屋漏痕之意。”[12]这就是说,缪篆、颜书、伊秉绶隶书的骨子里皆得力于“篆”意所致。

黄士陵的取法理念之一是“万物过眼皆为我有”,他看到伊秉绶“古趣独高”的隶书时应是这样的心境。黄士陵在其所刻“叔铭”印款中曰:“伊汀州隶书,光洁无伦,而能不失古趣,所以独高。牧甫师其意。”显然,其所师之意,便是伊秉绶的隶书之意。对于伊秉绶隶书(隶意)的平正光洁之美,黄士陵到底用功多少,得何教益,笔者拈出其印风顿悟时期的“椒堂”(刻于1888年)和印风成熟期的“黄遵宪印”(刻于1896年)二印,与伊秉绶书写的隶书名联“文章千古事,风雨十年人”作一对照,便可使人一目了然。不难看出,伊秉绶隶书用笔纯乎中锋,使其书法笔画精到而光洁,虽无斑剥碑痕,却金石气息盎然。而黄士陵刻印用刀直如伊秉绶隶书之用笔,纯用中锋,其印面线条效果亦一如伊秉绶隶书,平正光洁;伊秉绶隶书结体摄汉碑缪篆神理,横平竖直而变化巧妙,颇具匠心又毫不造作,可谓稳中求变,拙中寓巧,且画意甚浓。而黄士陵印中的篆法结体每于方正中现奇姿,并富有浓郁的装饰美意趣。这样借鉴融合的结果,使黄士陵之印与伊秉绶隶书一样,透露出浓厚的金石气息。这种古风与创新意识的有机融合,使得二人的书、印艺术皆具备了格调高古、学术性深厚的审美思想。二人艺术的融合亦得力于“篆”意。黄士陵篆刻艺术的实践,表明隶意对印艺的重要启示作用,亦可使人领略出清代隶书与印艺同步兴盛的内在关联。与黄士陵一样,清代很多艺术大家在隶书、篆刻同步“宗汉”的背景下,皆能灵苗各探,各有创造,成就了各自具有独特风格的隶书与篆刻艺术。[13]

(三)助力隶书艺术“古雅正大”之美

从清人的隶书和篆刻艺术相融合的探索重在把握格调,即“古雅正大”之格,这对当代的隶书创作仍有极为重要的借鉴意义。所谓“古雅正大”可归纳为“四气”,“古”指“金石气”,“雅”指“书卷气”,“正”为“正气”,“大”为“大气”。隶书作品若能具此“四气”,可去浮薄、野俗、做作之弊,从而合于现今文化复兴的伟大时代。

本文倡导“以印入隶”,就是希望从篆刻艺术中借鉴,取其精华,为当代隶书创作助力,掇取其中“古雅正大”之印意,并力求表现当代书法的审美主流,熔古铸新,独创新径。

1.以印意“古化”隶意,增强“金石气”

古玺、汉印特有的形态和气息与它们的制作方法密切相关。在铸造玺印过程中,为便于出模、清砂,印文转折处的内角及线条相交处,尽量避免尖锐之角而呈微圆形,待冷却收缩之后,印文气息显得内敛浑厚。铸印无论阳文、阴文,皆线壁深峻,线条饱满。古凿印制作是用刀具在金属上硬碰硬,因印材坚故走刀涩,其艰涩感就具有浓郁的金石气。印章或因流传应用而磨损,或因入土而锈蚀,久远的岁月使其形成了不规则的残损,斑驳古朴,苍茫含蓄,同样具有金石气。明清以来,流派篆刻通过金属刀具刻石,尤其是持重厚之刃者,全以腕行,再加上篆刻家们各自具有的“特技”辅助手法,故艺术效果能接近碑刻、吉金的斑驳之感,也散发出金石气。这种有天然和人工共同作用形成的金石气,其形态斑驳,其线质艰涩,其韵味苍茫古厚。具有金石气的书印作品,其线条表现为雄朴敦厚,变化自然;其结构表现为拙古含蓄,奇趣时显;其章法表现为满幅气贯,苍茫韵生;其审美表现为刚柔相济,苍润两兼。这种金石气息中的“石”味,汉隶碑刻中是存在的,大多表现在宏观方面;篆刻流派以来的篆刻中也是存在的,大多表现在微观方面。但其中的“金”(铸印)味,则是古玺汉印所拥有的。“古人谱中,朱文如入木三分,白文笔笔圆浑,如凸起纸上,不论粗细皆如此。故秦、汉印谱如经,明人印谱如子、史。”[14]这种“入木三分,笔笔圆浑,如凸起纸上”,是篆刻艺术独有的“如印印泥”“折钗股”的线条立体美感效果。汉铸印笔画含蓄、内敛,线质圆浑、苍古,以柔毫参之入隶,将别有风味的金石气融入隶书创作中,必逆入、涩行、紧收、笔毫沉着入纸,方可笔画中实、蚕头力含、燕尾蓄势,于立体线形中见浑厚情致,于苍茫气韵中现高古形态。能如此,必可力矫隶书创作中起笔失意、行笔松懈、收笔拖沓的浮薄之弊。(图1、图2)

2.以印意“雅化”隶意,增强“书卷气”

在书法、篆刻艺术中,雅意多指书卷气。唐宋以来开启了制作鉴赏印的风气,并钤于书画作品之上,元明以后众多兼擅诗、文、书、画的文人进入了篆刻艺术领域,使诗、文、书、画、印的审美与技法互为影响。正是这些艺术门类相互交融,使得篆刻艺术文化内涵愈加丰富,艺术风韵愈加高雅,技法层面愈加完善,终使篆刻进化成为一种独立的艺术门类,成为中国特有的诗、书、画、印艺苑中的一员。简言之,书卷气乃谓读书万卷,饱有学问,明了各种知识之神韵,体会世间人物之风采,日日积累,储于胸中,作书刻印时,自然发于笔底刀端,流露出文雅的气韵。具有书卷气之书法、篆刻家,心胸开阔,眼界高远,不屑流俗,格雅品高。雅意书卷气,从学识出,从修养出,是具深厚学养的书法、篆刻家骨子里的气质。同理,在隶书创作中,野则生拙滞鄙俗之形,俗则有巧媚倾欹之习,具体表现为任笔为体、随意硬造、无度夸张、盲目克隆之弊。治此弊之妙剂,当重书卷气。篆刻作品中书卷气之形质和雅韵,在汉玉印中体现得尤为充分。即是说,书卷气之形质、雅意与汉玉印所传达出来的审美形质高度一致。汉玉印如明人甘旸所谓“取君子佩玉之意”,既包含着人文色彩的君子文质彬彬的儒雅气质,又蕴涵着高洁玉文化的丰富内容,还具有汉玉印因材质不易受外力侵损的与生俱来的高雅气质。汉玉印审美主格调文质静和,如“桓驾”“刘疵”(图3、图4)两印,线条圆实而流畅,静中寓动,尽显婀娜;结构与章法疏密得体,从不变中求变,一任自然;气韵玉润净峻,轩朗神怡,精美雅静。总之,玉印之雅意体现在篆法方面,万象寓一,醇正自古;体现在刀法方面,心性融石,刚柔相济;体现在章法方面,见疏见密,一归于度;体现在气韵方面,绚烂至极,归于平淡。应当说,在书法、篆刻艺术中,玉印之敛豪放之气于温纯之中的品质,为玉印之特有,汉碑之所无,具有特殊的审美价值。汉玉印的雅意,在当代隶书创作中应得到继承和发扬,以期营造隶书家文质静和的精神家园,厚养文人雅士之清蕴品格,自觉力避野俗之弊。

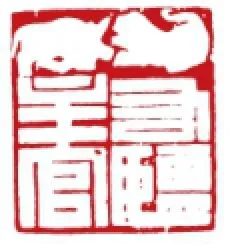

3.以印意“端化”隶意,增强“正大气”

篆刻印面构形以方形为主。方形有准则、规矩的意义,又具端正、安定的美感,这是篆刻形式美的基调和根本。印文本无虚实疏密之变,全凭人意布置。从三代金文、秦小篆再到汉缪篆,以方形为主的印面皆无所不容,意态宽容舒展。篆刻经典的佳构妙想,平正中见流动,挺劲中寓秀雅,既无板滞之嫌,也无妄怪之失。隶书创作亦如此,隶之用笔主实主方,主实乃尤重笔画中端之厚实,主方表现为方构与方势。一如缪篆,弘扬平正之韵,必将提升隶书的正大之气。隶书作品若乏平正之度,难免小气随生。如当代有些隶书作品的结构,一味为求险绝而故作倾斜支离之状,不过小家气局。试赏汉“右盐主官”(图5)和黄士陵“古槐邻屋”(图6),气势磅礴。若放大观之,其形质直似一块隶书碑刻杰作,坚实厚重,大气凛然之风扑面而来,艺术效果撼人心扉。此是篆刻艺术正大之气的代表,若能与体现隶书气概的庙堂气度融合,将能获得绝佳的艺术效果。“多见故家藏得汉印,字皆方正,近乎隶书。”[15]“以印入隶”,既可得端庄平直缪篆之趣,又具有方正雄健之韵,篆隶书法融合,再运用篆法,期可增隶书之正大之气。横平竖直乃篆隶书法保持“古雅正大”气息之基础,而以汉印文字为主流的篆刻文字则是横平竖直之典范。习碑欲得字平正,印字则字字正;习碑欲得篇章稳,印构则行行稳。习碑可增加浪漫,融印则可得端严。当代隶书创作尤需正大之气的滋补。正大之气的营养,除在汉碑中汲取之外,也可在汉印中探索汲取。汉印中正大之气同汉碑一样,其魅力两千余年来持续震撼人心,说明其文化艺术生命力的强大。

经过不断思考、探索、实践,在“以书入印”结出丰硕的篆刻艺术果实的同时,“以印入书(隶)”亦将能使书法艺术创作与审美不断呈现出新的气象。

约稿、责编:金前文、史春霖

图1 商代 子亘口口2.8cm×2.8cm

图2 近代 石人子室吴昌硕 4.7cm×4.7cm

图3 汉代 桓驾2.4cm×2.4cm

图4 汉代 刘疵2.3cm×2.3cm

图5 汉代 右盐主官23.5cm×23.5cm

图6 清代 古槐邻屋黄士陵 2.5cm×2.5cm

[1]沈野.印谈[G]//历代印学论文选.杭州:西泠印社,1999:67.

[2]魏锡曾.吴让之印谱:序[G]//历代印学论文选.杭州:西泠印社,1999:596.

[3]包世臣.邓石如传[M]//邓石如研究:第一辑.中国书法家协会安徽分会,1983:65.

[4]吴育.邓完白传[M]//邓石如研究:第一辑.中国书法家协会安徽分会,1983:71.

[5]邓以蛰.邓石如法书:前言[M]//邓石如研究:第二辑. 中国书法家协会安徽分会,1985:71.

[6]阮良之.论皖派印风及其对当代的启示[M]//文艺百家.合肥:安徽大学出版社,2006:35.

[7][8][9]桂馥.续三十五举[G]//历代印学论文选.杭州:西泠印社,1999:301,308,313.

[10]桂馥.出版说明[M]// 缪篆分韵. 上海:上海书店,1986.

[11]朱简.印经[G]//历代印学论文选.杭州:西泠印社,1999:136.

[12]万寿祺.印说[G]//历代印学论文选.杭州:西泠印社,1999: 145.

[13]阮良之.明清徽皖篆刻简论[M].合肥:安徽大学出版社,2009.

[14]冯承辉.印学管见[G]//历代印学论文选.杭州:西泠印社,1999:330.

[15]吾丘衍.学古编[G]//历代印学论文选.杭州:西泠印社,1999:14.