陶瓷艺术名品译介:问题与规范

2017-03-02欧飞兵

欧飞兵

(景德镇学院 外国语系,江西 景德镇 333000)

陶瓷艺术名品译介:问题与规范

欧飞兵

(景德镇学院 外国语系,江西 景德镇 333000)

陶瓷艺术名品;品名译介;译介问题;翻译规范

以文化学和伦理学为理论统摄,以陶瓷艺术名品为着眼点,探查作品名称译介问题,提出术语选择的通用性规范、术语甄别的意义性规范、术语运用的灵活性规范以及译者的伦理性规范。这些规范虽仅为陶瓷品名翻译的部分基准,但确是对梁启超先生“定公译之例”的真切响应。陶瓷产品种类繁多,一旦进入流通渠道便成为陶瓷商品;对于那些出口商品或外宣作品,其名称翻译易被忽视却不容轻视。名称翻译质量之优劣与陶瓷品销售量高低、关注度大小相关性较高。陶瓷产品按照用途可分为建筑瓷、卫生瓷、日用瓷和艺术瓷等。限于篇幅,本文主要探讨陶瓷艺术名品的译介问题及相关规范。

一、陶瓷文化艺术对外交流现状

我国是陶瓷母国和制瓷大国,陶瓷产区主要分布在江西、广东、福建、山东、河北、湖南、广西、陕西、山西、河南、四川、辽宁、湖北、江苏、安徽、浙江等省份。据统计[1],2014年,我国陶瓷年产量和出口量均居世界首位,日用瓷产量占全球产量的70%,艺术瓷产量占全球的65%,建筑瓷产量占全球64%,卫生瓷占50%。另据中国产业调研网发布的《2015-2020年中国陶瓷行业现状分析与发展前景研究报告》[2],我国陶瓷产业总体经济实力不断增长,日用瓷、建筑瓷、卫生瓷和艺术瓷产品的出口贸易总额呈逐年攀升趋势。

与之相应,我国主要陶瓷产区政府因地制宜,积极整合国内外资源,定期主办富有地域性又具国际性的陶瓷博览会或陶瓷文化艺术节;当地高校、相关机构、民间社团以“请进来”或“走出去”的方式,开展了多姿多彩、引人入胜的陶瓷文化艺术对外交流活动。这些活动的成功主办和开展,须要文化外宣翻译,更离不开陶瓷作品译介。

二、陶瓷作品译介的相关理论

在西方发达国家占主导地位的全球化背景下,跨文化艺术交流日趋频繁,介的重要性也随之日益凸显:在维护全球文化艺术生态、保护各国民族文化艺术、促进世界民族平等方面,翻译扮演着不可或缺的角色。那么,我们应依据何种理论来指导或认识陶瓷作品译介实践呢?

艺术同文化相交融,在广义上隶属文化范畴;艺术作品的译介可从文化翻译所依凭的理论中找到渊源。翻译研究的几次转向——先有文化转向,近有伦理转向——给予了重要启示:与翻译其它各分支相仿,陶瓷作品的译介也需要文化学与伦理学的关照。

(一)陶瓷译介的文化学理论

1.翻译的文化学理论略要

1990年,英国人苏珊·巴斯奈特(Susan Bassnett)和美国人安德烈·勒菲弗尔(Andre Lefevere)正式提出翻译研究的“文化转向”。两位享誉世界的翻译理论家认为,翻译研究者不能局限于语言层面,必须置身更为宏阔的社会背景,探察在历史、文化等要素影响下,翻译可能发生的嬗变与转向。在本世纪初,国内知名翻译理论家谢天振率先回应:“也许从现在起应该跳出狭隘的单纯的语言转换层面上的研究,而更多地从广阔的文化层面上去审视翻译,去研究翻译,这样会更有意义”[3]。受此启发,有学者提出[4],应超越传统研究所关心的具体的文本层面,在更大的空间中去思索译作将对目的语文化及社会造成的各种影响。

2.文化翻译与陶瓷译介的相关性

陶瓷译介所涉极广,“具有科技翻译与文学翻译的双重性质”[5]。究其本源,除陶瓷制作工序属科技翻译外,其它部分无论是陶瓷历史、风土习俗,还是陶瓷故事、民间流传,或是陶瓷名称、自然遗留,皆可归为文化之门。可见,文化学成为陶瓷艺术品译介的理论前设,是由陶艺品固有文化基因所决定的。

在文化学视域中,翻译研究不能囿于具体文本和语言层面,应虑及社会、文化等因素的要求与影响。陶瓷译介亦需顺应翻译的文化转向,探索异质文化间的交流互动与意义生成。

(二)陶瓷译介的伦理学理论

1.翻译的伦理学理路梳理

在翻译研究转向文化的同一时期,法国学者安托瓦纳·贝尔曼(Antoine Berman)首次提出“翻译伦理”这一概念。其后,翻译伦理问题愈发受到重视,具有里程碑意义的事件包括:芬兰学者安德鲁·切斯特曼(Andrew Chesterman)提出再现伦理(ethics of representation)、服务伦理(ethics of service)、交际伦理(ethics of communication)、规范伦理(norm-based ethics)等系列概念;国际翻译家联盟将“翻译与伦理”(Translation and Ethics)定为2001年度国际翻译日主题;国际权威杂志《译者》(The Translator)同年推出《回归伦理》(The Return to Ethics)专刊,宣称“翻译研究已经回归到了对各种伦理问题的讨论”[6]。

在信息即时传播的全球语境网格中,国际译界的“伦理转向”必然对我国翻译发展产生影响。有学者在厘清西方当代翻译研究脉络后,归纳出对等、功能、对话、规范及差异五种伦理模式,认为这“五种模式之间存在着动态并存性”[7]。有学者在秉承我国传统翻译伦理思想基础上,主张“树立相对主义的、开放的、多元的、动态的翻译伦理观”[8]。

2.翻译伦理与陶瓷译介的相关性

在翻译时,译者无不处于作者、读者、委托者、出版者乃至批评者的包围之中;作者的意图、读者的期待、委托者的要求、出版者的谋划和批评者的意旨,辐射状地影响身处包围圈的译者的伦理取向与道德选择。陶瓷译介者概莫能外。

值得注意的是,多元伦理模式对陶瓷译介的影响是开放性的、同时性的和经常性的,即当陶瓷译介实施时,主导译介者的可能只是其中一种伦理模式,而其它伦理模式也会不时向译者传输显性或隐性提示,影响、操控乃至改变局部译路。

三、陶瓷作品名称的译介问题

陶瓷作品为“物化的文化”[9],是创作者将浸润了自己思想情感的内心视象诉诸陶瓷器物的结晶,其名称或深邃简约或葳蕤繁缛,翻译起来颇为讲究且颇有难度。考察学界对古今瓷器名品所做的译介,在感佩于制瓷成就超绝之时,还发现其翻译有诸多不妥。

1.古今陶瓷艺术名品举隅

陶瓷艺术史上名烁古今的作品受社会的关注度高、对社会的影响力大,所以我们选择不同时期具有代表性的、特色鲜明的陶艺品作为考察对象。这些作品在时代分布上,自元、明、清、民国至新中国;在釉彩装饰上,含青花、斗彩、颜色釉、粉彩等;在器型样式上,有罐、杯、瓶、板、雕塑。每件作品不仅保有划时代的技艺和内蕴,而且拥有超时代的意义与价值。

首选元青花“鬼谷子下山”大罐,是因为青花瓷名冠景德镇四大传统瓷器,素净典雅,是瓷中珍品、文化瑰宝,更因为元代青花是汉族与波斯、蒙古等民族友好交往的产物。元青花使景德镇一跃成为当时世界制瓷业的中心,并奠定了今日景德镇“世界手工艺与民间艺术之都”的地位。该大罐是元青花技艺纯熟之作,在2005年伦敦佳士得拍卖会上,以约2.3亿元人民币成交,创下单件中国艺术品拍卖的最高纪录。

成化“斗彩高足”杯和雍正“祭红釉”瓶是明清瓷器中的佼佼者。斗彩是一种陶瓷装饰手法,即在青花瓷上施彩,然后入窑烘烤。烧成的瓷器色彩绚烂,争奇斗艳,故名“斗彩”。斗彩瓷创烧于明代宣德时期,至成化年间日臻成熟。斗彩的烧制对清朝及后世彩瓷的发展有较大影响。颜色釉瓷属景德镇四大名瓷,而祭红釉瓷乃颜色釉瓷中的珍宝。该瓷烧成于明朝,为皇帝祭祀时所用。祭红瓷红中泛紫,媚而不艳,给人以沉稳安详之感。景德镇陶瓷馆藏品近万件,但其中祭红的数量不足十件。祭红瓷烧制之难、成品之低、价值之高由此可见一斑。

民国王大凡的粉彩瓷板“禹王治水”和当代熊钢如的瓷雕“水浒一百零八将”,均为两位大家的扛鼎之作。“珠山八友”是20世纪上半叶景德镇陶瓷艺术界锐意革新、成就非凡的民间群体。王大凡乃“八友”之翘楚,主要成就在于:自创“落地粉彩”技法,使景德镇四大瓷之一的粉彩瓷重获新生。本件作品在2011年中国嘉德春季拍卖会上,以920万元成交,成为其个人最佳记录。陶瓷雕塑简称瓷雕,与牙雕、玉雕、木雕等一样,同为立体视象艺术。瓷雕具有极为独特的创制程式,是创作者内心视象之外化再经窑火炼制而成,其品清新脱俗,其质瑰玮不凡,可谓雕塑艺术之林中的一株异卉。熊钢如是中国工艺美术大师,曾任景德镇市雕塑瓷厂厂长。他于1983年主持创作的这套雕塑,是我国艺术史上首次以瓷雕形式全景再现《水浒》众将,具有极高的艺术价值、社会价值和经济价值。

2.品名译介的失误与不当

面对艺术成就如此超绝的陶艺名品,译介时的任何疏忽和错误都是对它们的亵渎和不敬。细究这些艺术品的译介,其不妥之处甚多,尤以名称翻译失当为最。兹铺陈如下。

第①件:元青花鬼谷子下山图大罐

译文:Blue and white porcelain pot with the design of Gui Guzi going downhill, the Yuan Dynasty

大罐上所描绘的是战国名士鬼谷子下山营救其弟子孙膑的场景。该罐艺术成就令人叹止,译名却要逊色许多,实难与之媲美。鬼谷子姓王名诩,隐居鬼谷,自称鬼谷先生;后世称其为鬼谷子,如同尊孔丘为孔子或孔夫子、尊李耳为老子一样。国外自十六世纪至今,在介绍孔子时,通常尊其为Confucius;这个译名实际上是孔夫子(Kong Fuzi)拉丁化的音译。而老子的译法不一,有Lao-tzu,Lao Tzu,Laozi,等。据此,可将鬼谷子译为Guigu-tzu或Guiguzi;既忠于王诩隐居鬼谷的史实,又没有背叛源语中尊贤崇德的文化传统。Blue and white porcelain pot略显冗余,因为提及青花,即知是瓷,porcelain可以省去。大罐常译作jar。还有一处易被忽略,即to go downhill意思是“走下坡路,每况愈下,衰落,恶化”,几无“下山”之意;下山可译为to go down a/the hill。故将该大罐之名译作:

Blue-and-white jar with design of Guigu-tzu going down the hill, the Yuan Dynasty

第②件:成化斗彩缠枝莲纹高足杯

译文:Clashing colors high-foot mug with lotus scroll design in the Chenghua reign

在中外文献中,多将“斗彩”译作contrasted colors或contending colors,但译成clashing colors,实在罕见。前两种译法可谓失当,后一种则纯属失误。这三种译法均没有体现斗彩的文化内涵,不如直接音译为Doucai简洁明了。“高足杯”被译成high-foot mug,乃望文生义所致;mug是指无脚的大杯,故应另择它词。由于外国读者不具有中国文化图式,对“成化”(明宪宗朱见深年号,1465-1487年)未必了然于胸,因此有必要以脚注或其它形式添加相关文化信息:Chenghua is the reign title of Zhu Jianshen (1465-1487), Emperor Xianzong of the Ming Dynasty。有了脚注补充,杯名可简译为:

Doucai goblet with lotus scroll design in the reign of Chenghua

第③件:清雍正祭红釉胆式瓶

译文:Altar red glaze gallbladder-shaped vase in the Qing Dynasty, Emperor Yongzheng mark and period, 1722-35

翻译祭红釉时,应考虑到“釉”没有特殊文化涵义,可作淡化处理,仅需突出“祭红”,将其译为altar red或sacrificial red,无不可,不过后者更为通用。有些瓷器具有仿生性,形似鹿头或鸡首,可直译之。但此例中“胆式”被译为gallbladder-shaped,恐引发目的语读者的厌恶情绪。此时,译者应摈弃对等伦理而遵循功能伦理,由忠实于作者转向忠实于读者;忠实取向的改变必然导致变译(pear-shaped)的产生。此例对清雍正的翻译未及斟酌,有失规范。故此,将译名改为:

Sacrificial red pear-shaped vase in Yongzheng reign (1722-1735) of the Qing Dynasty

第④件:民国王大凡粉彩瓷板画《禹王治水图》

译文:Famille rose plaque with the theme “Emperor Yu Tames the Flood” by Wang Dafan in the Republic of China

这是一件世人称颂的上乘之作,但其译名委实难以恭维。将禹王译成Emperor Yu似无不妥,殊不知为国外所普遍接受的是Yu the Great。因而,为了更好地与“他者”进行交流,实现对外文化艺术宣传的宏旨,译者此时唯有忠实于读者。译员对交际伦理的选择,还体现在对民国的翻译上。由于“中华民国”仍旧在台湾地区使用,the Republic of China会让外国读者产生交际误会。若译为the period of the Republic of China in Chinese Mainland(中华民国大陆时期),虽完整再现了原文文本,但如此繁琐的译名显然背叛了读者。除非是陶瓷研究专家,普通外国游客对时间较少在意,无妨译成Minguo Period of China。据上,将该品名译成:

Famille rose plaque with theme “Yu the Great Tames Flood” by Wang Dafan in Minguo Period of China

第⑤件:熊钢如《水浒》人物瓷雕一百零八将

译文:One hundred and eight porcelain carving figures from Water Margin by Xiong Gangru

这组瓷雕“以规模之大、色彩之丽、形象之奇、情趣之妙赢得了广大观赏者的好评,成为艺坛上一束馥芳远溢的奇葩”[10]。对它的翻译,岂能置伦理、规范于不顾而随意为之?首先在制作工艺上,瓷雕或刻或塑,最后入窑烧制,异于牙雕等艺术样式,一个carving只能反映其部分工艺,有失再现伦理。其次在意义上,figures与一百零八将之“将”字不等值,无法实现不同文化间的沟通,有悖对话伦理。再次在数目上,译者囿于对等伦理而漠视功能伦理,其结果是one hundred and eight虽忠实于原文,却抛弃了读者。瓷雕规模已直观地表现出人物之众,译文读者一般不会太关心具体数字;如若必需保留,可添加在对《水浒》的简要注解(Being among the great works of Chinese literature, Outlaws of the Marsh, in which 108 chieftains with unique skills were mainly described, was written by Shi Nai’an in the early Ming Dynasty.)中。最后在形式上,Water Margin 和by Xiong Gangru前后相连,不够规范,会让外国人产生文化误会,以为《水浒》乃熊钢如所作,应予以间隔和说明。凡此种种,试译以避之:

Porcelain sculpture chieftains from Outlaws of the Marsh, by Xiong Gangru, contemporary Chinese artist

四、陶瓷作品名称的翻译规范

“瓷器名称既是命名,也是对文化特征概括性的描述,名称的翻译实质上是一种文化展示和宣传”[11]。在国家大力推行“一带一路”与文化“走出去”战略的今天,为了向世界展示和宣传中国陶瓷文化艺术,确立陶瓷译介行业标准、特别是瓷器名称翻译的基本规范,显得适时而迫切。

(一)基于器物的客体性规范

陶瓷器物的名称或简约或繁缛,一般包括器型、釉彩、纹饰、工艺、窑口、年代等方面,而恰恰在这些专业术语的翻译方面缺乏可以遵循的统一规范。

1.陶瓷品名术语的三种译介规范

①术语选择的通用性规范

译介陶瓷作品,对其名称中釉彩、纹饰等术语的把握尤为关键,因为它直接影响到外语读者对作品的认知和理解。译者在处理陶瓷术语时,切忌望文生义或胡乱增删;选择术语的首要规范乃其通用性,亦即无论是拼音形式抑或外语单词,能否采用主要看在国际上是否通行。譬如釉彩术语“粉彩”的翻译,有拼音词Fencai,有外语词famille verte和famille rose,三者并无好坏之分;但译者必须做出选择,不可信手拈来。考察发现,三者中famille rose在国际陶艺界最为通用,故理当成为译者首选之词。

②术语甄别的意义性规范

陶瓷术语是否通用固然是译介时采纳与否的重要依据,但并非所有术语译名的通用性都能明确加以区分。为排除译者的甄选障碍,意义性规范便成了可以依傍的标杆。意义性规范不是表面的形式忠实或浅层的意义对等,而是深层次的文化传真与意义一致。例如术语“三彩”的译法,有拼音词Sancai,有外语词tri-color 和three-color,孰优孰劣,不辨不明。其实“三彩”是统称,包括唐三彩、辽三彩、宋三彩和明三彩;“三”也只是表示多的概数,这些三彩上所绘的颜色实际不止三种。后两种译法仅表现出与原文在形式上的对等,没有实现深层的意义等值;为避免文化误译,以讹传讹,译成拼音乃不二之选。

③术语运用的灵活性规范

在译介陶瓷艺术品的工艺时,通用性规范与意义性规范很难倚靠。一件陶艺品通常包含多种工艺,各种技法是逐一翻译,还是择一而译,需要新的规范予以界定。总的原则是择其最能表现作品特征的技法,但如何分辨这种技法,译者应灵活对待。如若作品以描绘为主,译成painted;如以雕刻为主,译作incised或carved;若以塑形为主,译作shaped;倘若有雕有塑,则可译为sculpted;倘画雕兼有,不妨译为designed。

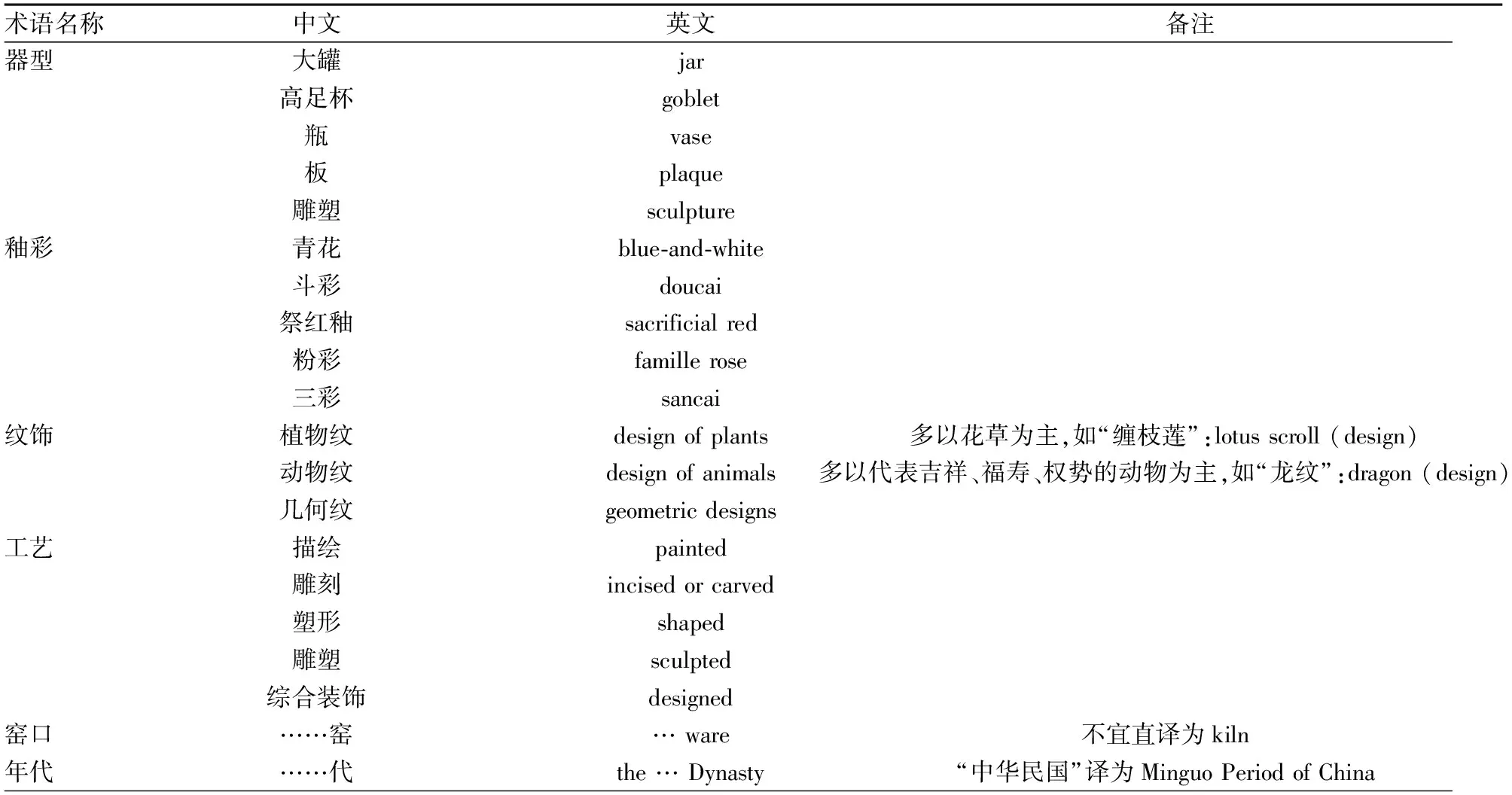

2.陶瓷品名常用术语中英文对照

陶瓷器物名称的构成粗略划分虽只有几个方面,但若再逐一细分,真可谓纷繁复杂,短短一文实难穷尽。因此,仅就以上所述,拟订下表。

陶瓷品中英文术语对照简表

(二)基于译者的主体性规范

在翻译活动中,源于译者之外的客体性规范和源于译者自身的主体性规范是共存共生、并行不悖的。源于译者的主体性规范主要表现为伦理性规范。“伦理学是一门关于行为事实如何的规律及其应该如何的规范的科学”[12]。翻译伦理即是翻译行为事实如何的规律及译者应该如何的道德性规范。

探究译者行为的伦理性,可以加深对翻译本质的认识,可望进一步提高翻译活动效度,还可能会促进某些翻译问题的解决及部分翻译规范的建立。翻译的伦理性规范是译者在翻译实践中自觉或不自觉依从的准绳:①选择忠于作者,译者须完整再现原文本,不容有丝毫背离,此即再现或对等伦理规范;②选择忠于读者,译者须顺应其特有的文化期待和接受美学,不再唯原作是瞻,此乃功能伦理规范;③选择忠于委托者,译者须达成与其协商后制定的目标,不再顾及作者意图,此是服务伦理规范;④选择忠于出版者,译者须恪守职业道德,实现翻译誓言,此为承诺伦理规范;⑤选择忠于批评者,译者须在两种相去甚远乃至截然不同的文化之间搭建沟通桥梁,从而完成与他者的交流,此曰交际或对话伦理规范。

五、结语

我国近代译学先哲梁启超曾倡导,译书“当首立三义”;“三义”之一便是“定公译之例”,意即制定译名的统一标准。本文以文化学和伦理学为理论统摄,重点考察国内陶瓷艺术名品的译介状况,探查其名称译介问题,并提出术语选择的通用性规范、术语甄别的意义性规范、术语运用的灵活性规范以及译者的伦理性规范。这些规范虽仅为陶瓷品名翻译的部分基准,但确是对梁先生“定公译之例”的真切响应。

[1]中国陶瓷产区汇总一览表[EB/OL]. http://www.cncaa.org/news/content-21264-1.html, 2014-04-08/2016-09-18.

[2]中国产业调研网. 2015-2020年中国陶瓷行业现状分析与发展前景研究报告[EB/OL]. http://www.cir.cn/R_JianZhuFangChan/70/TaoCiWeiLaiFaZhanQuShi.html, 2015-02-11/2016-09-18.

[3]谢天振. 国内翻译界在翻译研究和翻译理论认识上的误区[J]. 中国翻译, 2001(4).

[4]高宁. 论译介学与翻译研究空间的拓展[J]. 中国比较文学, 2002(1).

[5]欧飞兵. 翻译目的论视域下的陶瓷文化翻译[J]. 中国科技翻译, 2011(2).

[6]Anthony Pym (ed.). The Return to Ethics, Special issue of The Translator Ⅶ (2) [M]. Manchester: St. Jerome Publishing, 2001.

[7]陈瑛. 西方翻译伦理模式探讨[J]. 湖南文理学院学报(社会科学版), 2008 (5).

[8]王大智. 翻译与翻译伦理[M]. 北京: 北京大学出版社, 2012.

[9]欧飞兵. 绝妙陶瓷动四方——陶瓷于文化传承及文化交流的贡献[J]. 中外文化交流, 2010(11).

[10]熊钢如, 丁平. 生动再现《水浒》人物形象[J]. 景德镇陶瓷, 1984(3).

[11]崔凤华. 文化专有项在《中国文化读本——中国瓷器》翻译中的处理[D]. 北京外国语大学, 2014: 18.

[12]王大智. 关于展开翻译伦理研究的思考[J]. 外语与外语教学, 2005 (12).

Translation and Introduction to Renowned Works of Ceramic Art: Problems and Norms

OU Fei-bing

(Department of Foreign Languages, Jingdezhen University, Jingdezhen Jiangxi 333000, China)

:renowned works of ceramic art; translation and introduction to the names of ceramic work; problem of translation; translation norm

Based on the theories of culturology and ethics, this article explores, from the vantage point of renowned ceramic works of art, how to establish the norms for translating names on the premise that the corresponding problems are found. We put forward some of the criteria of translating the names of ceramics such as the norm for appropriate selection of terminologies, the norm for positive identification of terminologies, the norm for flexible usage of terminologies, and the norm for the translator's choice of ethics.

2095-2708(2017)01-0150-06

H315.9

A