从语际转换的社会功能机制分析热词“洪荒之力”的翻译

2017-03-01汤红娟

何 蔡, 汤红娟

(乐山师范学院 外国语学院,四川 乐山 614000)

从语际转换的社会功能机制分析热词“洪荒之力”的翻译

何 蔡, 汤红娟

(乐山师范学院 外国语学院,四川 乐山 614000)

热词“洪荒之力”的翻译正受到业内人士的广泛关注,各大媒体针对该词的英译引发了热议。文章从语际转换的社会功能机制入手,对“洪荒之力”的词源和含义进行探讨,并从语际转换的社会功能机制的接受者因素、文化因素、时代因素及语境因素四个维度对比分析“洪荒之力”的不同译法,旨在探讨最佳译法,顺利实现语言符号内容信息及文化信息转码,促进跨文化交流。

语际转换;社会功能;“洪荒之力”;热词翻译

随着互联网信息技术的发展及其广泛应用,网络热词应运而生。很多网络热词标新立异,风趣幽默,形象活泼,并且极具“中国特色”,反映着一定时期内的社会文化现象,并一定程度地体现了广大网民的价值观和世界观。网络热词的翻译不仅有利于传播中国本土文化,还有助于加强中西方思想交流。迄今为止,国内已有不少学者对网络热词的翻译做了积极的探讨。张娟和赵芬从翻译目的论出发研究网络热词的英译,主张将翻译目的论的目的原则(Skopos Rule)、连贯原则(Coherence Rule)及忠实原则(Fidelity Rule)三大基本原则运用到网络热词的翻译中,将翻译过程的参与者及原语和目的语的文化差异等因素考虑在内,明确翻译的首要目的,预判目的语读者对译文的反应,确保实现信息传递目的[1-2];陈玲和李堃从生态翻译学视角探析网络热词的英译,认为英译网络热词时,要探析其生态环境,根据“三维”(即语言维,文化维,交际维)做出恰当的适应性选择转换,从而达到语言交际的目的[3-4];朱婧、邹娟娟、汪佳丽、沈兆莉、陈蓓红以功能对等论对网络热词进行实证研究,提出要达到自然性的翻译,必须调整语法和词汇,通过改变原文形式,保存原文内容,用译语最切近而又最自然的对等语把原文内容表达出来,以求功能对等[5-6];张憬怡和杜帅则从关联理论视角探索网络热词的英译处理,认为英汉两种语言环境下的认知环境存在异同,译者必须重视考察网络新词翻译过程参与者的认知环境,从而选择适当的翻译方法来获得最佳关联[7-8]。但是,从语际转换的社会功能机制视角对网络流行热词的翻译进行研究的相关成果却寥寥无几,本文拟从语际转换的社会功能机制出发,以当下热词“洪荒之力”为例,分析各大外媒对该词的不同译法,旨在探讨最佳译法,最大限度地实现信息传递和文化传播,并为以后的网络热词的翻译提供翻译思路。

一、语际转换的社会功能机制

“语际转换(interlingual transform)是指从一种语言转换到另一种语言,在符号学中称为‘换码’(transcoding)或‘解码’(decoding)。用索绪尔的话来说就是将‘能指’和‘所指’关系融进‘另一种具有代码性质的符号指示’中。”[9]翻译实际就是一种跨文化、跨思维的语际转换,因为每一种语言符号系统都是这个国家或民族历史文化发展的产物。不同的国家或民族有其独特的发展历史、地理环境、社会制度、宗教信仰以及民俗风情等,因而其语言都承载着深厚的历史积淀,反映着丰富的文化信息,体现着独特的思维方式。由此可见,语言根植于社会,任何有意义的翻译活动都不可能是孤立的、静止的、个体的,而必然是社会的、历史的、群体的。所以在翻译过程中,语际转换的社会功能机制是进行有效翻译的基本作用机制。“翻译的社会功能标准就是指翻译作为社会范畴,满足不同时代、不同社会文化发展的需求,具有动态性和社会性的内涵。”[10]它主要包含以下几个因素:

(一)接受者因素

“翻译的社会功能标准将静态的、单向的以原文为依归的翻译模式转变成了动态的、多向的以社会功能为依归的翻译模式。把读者的参与也列入到整个翻译过程中。”[10]这里所指的“读者”就是译语的接受者,即语际转换中接受信息的读者群体或受话者。翻译是多向的而非单向的活动过程,仅仅忠实于原作者,而不考虑可读性,即接受者的接受程度,是不能成功进行语际交流的。而“接受者从来都不是静态的、不变的、个体的,它具有能动性、可变性和群体性的特征”[11]。所以在进行翻译活动时,必须充分考虑接受者因素,明确翻译的目标读者,根据目标读者的文化水平、可接受程度和审美能力等,选择不同的翻译策略,译出符合目的语表达,易于目标读者接受和理解的作品。

(二)文化因素

语言作为文化的重要载体之一,进行语际转换活动时就必须考虑文化因素。语际转换的社会功能机制要求反映原语的社会现实,其中文化就是一个重要方面。因此,译者只有最大限度地再现原文的民族历史和独特个性,读者才能更好地了解异域的文化和异族人的生活,语际转换的社会功能才能得到充分的实现。但由于文化的基本特性,翻译既具可译性又具有不可译性。影响翻译的文化基本属性有:

1.文化的民族性

文化是一种社会现象,是人们长期创造形成的产物,同时又是一种历史现象,是社会历史的积淀物。不同的国家或民族在历史地理、风土人情、传统习俗、生活方式、文学艺术、行为规范、思维方式、价值观念等方面的差异,直接导致了文化的民族性。当语际转换涉及文化的民族性时,转换与否取决于三个条件,即“承载文化信息的词语所指的同一性;句法结构和语义信息的对应性;文化信息内涵的同一性及可理解性”。[12]

2.文化的渗透性

古有传教士、使臣,今有报纸、电视、网络等现代媒体,使文化相互渗透成为可能。文化渗透的方式多种多样,最主要的方式则是通过语际转换来表达。常见的转换手段有:(1)利用物质实体对等来取得同一所指,如“book”与“书”两种语言符号所指相同,因而可进行等值语际转换;(2)凭借功能或语用对应取得所指的同一性来进行语码转换,如不同文化中的称呼语及问候语表达形式不尽相同,中文中的“你吃了吗”与英语中的“How are you”是不同语言实体形式表达同一所指,可实现相同的语用功能,即问候他人;(3)利用语言符号的音形手段进行不同文化间的语际转换,比如汉语中的“拷贝”就来源于英语的“copy”的英译;(4)通过不同语言的相同修饰手法来取得语际转换中语用意义在语法层面、语言文化、文字结构和行文风格上的对等,如英语中的“talk horse”与汉语中“吹牛”,“as timid as a hare”与“胆小如鼠”等就是通过不同语言的相同修辞手法来实现语际转换的。

3.文化的兼容性

文化的兼容性是指各种文化形式能兼容并蓄,共同发展。随着全球化的步伐加快,各国往来日益加深,文化包容性大大加强,体现形式之一就是各国语言的相互借鉴,相互丰富及发展。如中国近年来的网络热词“Dama”(中国大妈)、“Tuhao”(土豪)、“Guanxi”(关系)、“Guanggun”(中国单身男青年)等均被收录进牛津词典,极大地丰富了英语语言,这也为中英语际转换提供了便利条件。

鉴于文化的基本属性,文化因素是语际转换的社会功能机制中极其重要的一部分。实现文化信息的完全转码对翻译工作者来说是一种挑战工作。但了解文化的基本属性,是在翻译过程中处理文化负载文本的先决条件。

(三)时代因素

“翻译,无论是作为文化现象、思想运动,还是作为一项职业、一种知识技能,总与所处的时代背景密不可分。”[13]语际转换的社会功能机制具有动态的社会历史内涵,它主张语际转换不是孤立割裂的,而是被置于一个特定的时代背景之中。译者唯有翻译时正确把握原作所处的时代背景,保持并尽量在目的语中寻找与之对应的语言形式,才能真实地再现原作的风格,做到译文与原文异曲同工。

(四)语境因素

英语中有句成语叫“No context,no text”,由此可见,翻译不能离开语境而存在。语境即言语环境,它包括语言因素,也包括非语言因素。上下文、时间、空间、情景、对象、话语前提等与语词使用有关的都是语境因素。语际转换的社会功能机制要求用联系的、发展的眼光看待翻译,联系具体语境,准确实现语言符号信息转码。

总之,接受者因素、文化因素、时代因素以及语境因素组成了语际转换的社会功能机制。但这四种因素之间的关系并不是固定不变的,而是具有矛盾性及动态性。在一定条件下,一种或几种因素占主要地位,其余因素占次要地位;另一种条件下,占次要地位的因素又有可能占主要地位。因为语际转换涉及不同的语言符号、不同的思维方式、不同的文化,要在翻译过程中将四种因素均考虑在内并充分体现在译文之中是不太现实的。因此,在进行语际转换时,译者应发挥主体性,首先决定主要的社会功能因素,然后与占次要地位的社会功能因素有机地结合起来,才能实现原作的最佳翻译。

二、“洪荒之力”的词源及含义

“洪荒之力”一词是伴随着2016年里约奥运会产生的热词。中国女子游泳选手傅园慧在夺得女子100米仰泳铜牌后接受采访时表示:“对于这次比赛,自己没有保留实力,已经用了‘洪荒之力’了”。于是“洪荒之力”一词迅速蹿红。但各大英文媒体对“洪荒之力”的翻译形形色色,由此便引发了关于其含义的热议,主要诠释分为以下几种:

有人认为,“洪荒之力”一词虽是自今年里约奥运之后才流行起来的网络热词,但“洪荒”一词却很早就出现了。“在1979年版的《辞海》中,‘洪’字的字条下有对‘洪荒’一词的解释,洪荒:谓混沌、矇昧的状态,也指远古时代。”[14]“《千字文》开头说‘天地玄黄,宇宙洪荒’,讲的便是万事万物之始。”[15]

国家地震局官方微博从科学角度给出的解释是:“洪荒,是指地球形成以后的早起状态,一切都在混沌愚昧之中,那时候的地壳很薄,地震频发,温度极高,造山运动引发了多次大洪水。经过几轮造山运动后,地球上的大气环流逐步建立,地壳也趋于稳定。可见,洪荒之力,确实很强大。”[16]

台湾《联合报》请教的国文专家——师大附中国文老师林丽云解释说:“洪荒是神话、古文中很常见的字眼,‘洪’本意为大、非常的意思,‘荒’则是指荒凉、荒芜,因此‘洪荒’意指天地尚未开辟时的混沌辽阔景象,神话中常看到的‘洪荒时代’,指的便是天地尚未开辟、文明尚未开发的原始时代。”[16]“若以洪荒意涵解释,洪荒之力指的是一股原始、自然、伟大的力量,是人在被上帝创造时的原始力量。”[16]

还有观点认为,“洪荒之力”一词源于2015年热门电视剧《花千骨》,指妖神之力,在剧中有毁灭世界的力量。在该剧播出之后,“洪荒之力”就开始流行于网络,并渐渐应用于日常生活之中。

综上所述,“洪荒之力”可以理解为“如天地初开之时足以毁灭世界的力量”,是“让地球脱离混沌的大自然造山之力”,常用于神话传说,并被引用在2015年热门电视剧《花千骨》之中,继而流行于网上网下。其特点是:原始,自然,强大。

三、语际转换社会功能机制下“洪荒之力”译法对比分析

(一)“洪荒之力”的七种译法

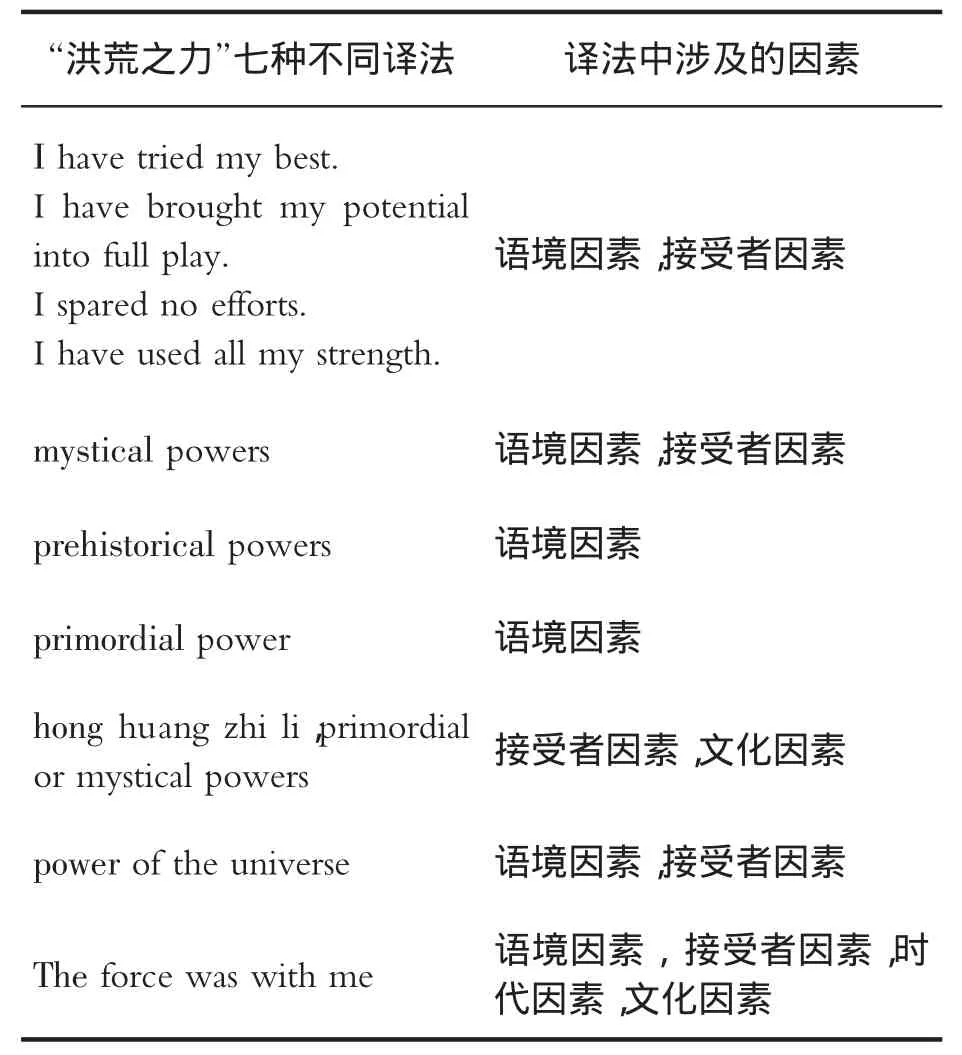

时下,各大媒体对“洪荒之力”翻译主要有七种不同译文,所采用的翻译方法和出处详见表1。

如表1所示,除了第三种和第四种译法采用直译,第五种译法采用音译+解释的翻译方法外,其他均采用意译。从选取翻译方法的不同可以看出各大媒体对“洪荒之力”的理解不一,因而产生了不同的译文,这归根到底是因为不同的国家或民族间存在语言和文化鸿沟。要跨越鸿沟,架起沟通的桥梁,探讨该词的最佳翻译具有现实意义。

(二)语际转换社会功能机制下“洪荒之力”译法对比分析

第一种译法:此译法属意译范畴。结合当时语境,说话者想表达的是“不遗余力、用尽全力”的意思,此译法准确地传递了原文的语境意义,并且直截了当,清晰明了,不会造成理解障碍,可读性很强,即充分考虑了接受者因素。但从文化因素和时代因素来看,该译法摒弃了原文的语言形式,修辞手法,没能译出“洪荒之力”的文化内涵,也无法体现“洪荒之力”在新的时代下旧词新用的语言魅力和鲜活的时代气息,因而不能引起西方读者的共鸣,自然也达不到原文幽默风趣的效果。

第二种译法:此译法也采用了意译的翻译方法,但与第一种译法不同,译者并没有传达“洪荒之力”在当时特定语境下“毫无保留,竭尽全力”的语意内涵,而是尝试保留原文的语言形式和修辞手法,对“洪荒之力”一词进行意译。但根据《牛津高阶英汉双解词典》(第七版)对“mystical”的解释:“having spiritual powers or qualities that are difficult to understand or to explain”神秘的;不可思议的;难以解释的。[17]1324可见,“mystical powers”便是指一种“神秘的,不可思议的,难以解释的力量”。此译法明显过于模糊,仅仅体现“洪荒之力”是一种力量,并未体现出这种力量的“原始和强大”,因而语境意义没能有效传达,而语际转换社会功能下的文化意义及时代意义也就无从谈起了。从接受者因素来看,此译法合乎英语表达,即译者考虑到了目标读者的接受程度。但这种模糊的译法由于没能有效传递语境意义只会让西方读者迷惑不解,无法真正理解说话者的意图,充分体会说话者独特的人格魅力。

第三种译法:此译法属直译范畴,从字面上直接反映了地球形成早期,也就是“史前”这个概念。但由于对“洪荒之力”理解不到位,直译出的时间意义有偏差。根据《牛津高阶英汉双解词典(第七版)》的解释,“prehistorical”一词是指史前的,有文字记载以前的,远古的。[17]1558也就是说,“prehistorical powers”指的是没有文字记录时期的力量。据记载,地球总的历史已有46亿年,但人类文明史却只有6 000年左右,“史前”便是指中间那45亿多年的历史,是一个漫长的时间跨度。因此,从严格意义上来说,这与“洪荒”一词强调的“宇宙初开”的时间意义不符。从接受者因素来看,不了解中国历史发展的西方读者对“史前”一词在中国的所指本身就存在理解困难,并会对一个现代人怎么可能拥有“史前的力量”而产生疑问,这属于典型的以中国文化背景编造的英文,缺乏“洪荒之力”所包含的一种能唤起中国读者联想的效果。从时代因素来看,“prehistorical powers”在西方语言文化中缺乏“洪荒之力”旧词新用的趣味性及巧妙性,没有体现“洪荒之力”在中国的时代内涵。从文化因素来看,译文并未承载与“洪荒之力”相同的或功能相等的文化信息内涵,缺乏可理解性。 最后从语境因素来看,说话者所说的“洪荒之力”主要强调力量之大,而“prehistorical powers”仅仅反映了语境意义中的时间之早,并未体现出力量的强大,说话者所想表达的主要信息在语际转换的过程中有所缺损。

第四种译法:此译法跟第三种一样,属直译范畴。但相较于第三种有一定提高。因为根据《牛津高阶英汉双解词典(第七版)》的解释,“primordial”意为“existing at or from the beginning of the world”,即原生的,原始的。[17]1572从时间意义上来看,“primordial”一词直译出了“洪荒”一词所包含的“原始”,比较贴合。但与第三种译法“prehistoric powers”除所指的时间节点有所不同外,从语际转换的社会功能机制的四个因素来看,缺点类似,此处便不再赘述。

第五种译法:先音译,后作出解释。笔者认为,从文化因素和接受者因素来看,此种译法相对前面几种译法有一定进步。因为译者意识到了“音译+解释”的翻译方法“既能创造出一种浓厚的异国情调,也能顾及读者的理解,填补了读者的文化认知空白,同时也符合英语新闻文体中偏爱使用外来语的修辞风格,并且能体现报道的客观性、真实性和材料的一手性”[18]。但从文化的传递效果和接受者的接受程度来看,虽然音译传达了一种异国情调,后面的解释也对读者的理解有一定的帮助,但解释同第二种和第四种译法一样,并未最大限度地实现语言内容信息及文化信息转码,原因在讨论第二种和第四种译法时已详细分析过,此处也不再赘述。

第六种译法:此译法也采用了意译的翻译方法。但相较于第二种译法有很大提高,因为该译法不仅保留了原文的语言形式和修辞手法,而且比第二种译法更明确具体,从时间和空间维度体现了力量之久远,之宏大,且具有很强可读性,因此该译法体现了社会功能机制中的接受者因素和语境因素。但从时代因素和文化因素来看,“洪荒之力”一词是在2015年随着电视剧《花千骨》在中国大陆的热播而流行起来的,虽不是新创造出来的词,但本身便被赋予了新鲜的时代气息,且该词中蕴含着丰富的中国文化和丝丝神话色彩,译文“power of the universe”除了体现力量之强,时间之久远外,并不能引起西方读者相应的联想。

第七种译法:此译法采用了意译,也可以说采用的是归化的翻译方法。因为此译法跟前面采用意译的译法不同,此译者是在充分理解“洪荒之力”在中国的语意内涵,文化内涵与时代内涵的基础之上,在目的语中找到的类似表达。根据维基百科对“the force”的定义:“The force is a metaphysical and ubiquitous power in the Star Wars fictional universe.It is wielded bycharacters in the franchise’s films and in many of its spin-off books,games,and comics.In the story,the Jediutilize the‘lightside’ofthe Force,while the Sith exploit what is known as the‘dark side’.The Force has been compared to aspects of several world religions,and the iconic phrase‘May the Force be with you’has become part of the popular culture vernacular.”可见,“the force”(原力)其实是《星球大战》系列电影所虚构出的宇宙中的一个超自然、无所不在的强大力量,而电影中的一句经典名言“May the force be with you”(原力与你同在)已经成为西方人生活中最常用的祝福语,这与“洪荒之力”在中国的境遇不谋而合。首先,从语境因素来看,“the force”与“洪荒之力”的主要含义基本一致,均有强大的力量的意思,且都带有虚幻色彩。其次,从接受者因素和文化因素来看,对于同一类型文化信息所指,当中西有不同的表述时,应在目的语文化中寻求功能对等或语用意义相同的表达,以使目标读者和原语读者产生共鸣。美国“星球文化”风靡世界,一提起“the force”,西方人就能产生关于一种伟大神奇的力量的联想,这与在中国一提起“洪荒之力”所产生的效果是一致的。从时代因素来看,“洪荒之力”是随着热门电视剧的开播而流行起来的热词,具有新鲜的生命力,而流行于中国日常生活的“我已经使用洪荒之力啦”与因美国热门影视作品《星球大战》而爆红并广泛应于西方人的社会生活之中的祝福语“May the force be with you”有异曲同工之妙。因此,将“洪荒之力”译为“the force”不仅保留了原文幽默诙谐的意味,而且将说话者天真呆萌的人物形象体现得淋漓尽致。

综上所述,从语际转换的社会功能机制来看,七种不同的译法涉及的社会功能因素的广度和深度不一,详见表2。

从表2可以看出,前六种译法仅仅是片面地考虑到某一种或两种因素而忽略了其他因素,不是导致译语与原语的语意有偏差,就是没能体现原语所包含的文化信息和时代气息。而第七种译法将接受者因素、文化因素、语境因素及时代因素有机地融为一体,最大限度地实现了语际转换,有助于网络文化的跨国交流,不失为最佳译法。

表2 七种译法的社会功能机制

四、结语

对于像“洪荒之力”此类具有国际影响力的热词,探讨其翻译无疑具有很好的现实意义。恰当的翻译不仅有利于让外国读者了解中国文化,而且在特定的时代背景下有利于传达中国新生代运动员的奥运精神风貌。通过以上对比分析得出,“the force”(原力)是热词“洪荒之力”的最佳译法,原因在于该译法在语际转换社会功能机制视角下全面地考虑到了接受者因素,语境因素,文化因素及时代因素,从社会功能机制的广度和深度最大限度地实现了语言符号内容信息及文化信息转码,促进了中西方文化交流。由此可见,语际转换的社会功能机制对当今不断涌现的新词翻译,特别是网络热词翻译具有重要的现实指导意义。在翻译过程中,译者只有将四种社会功能因素有机地融合在一起,并加强自身实践,才能译出恰当的译文,向国际社会展示我国独特的语言文化魅力。

参考文献:

[1]张娟.目的论视角下的网络流行词汇汉英翻译[J].湖北工程学院学报,2013(2):73-76.

[2]赵芬.翻译目的论视域下的网络热词英译[J].莆田学院学报,2015(6):71-74.

[3]陈玲.生态翻译学视角下新词新语翻译[J].吉林广播电视大学学报,2012(4):137-138.

[4]李堃.生态翻译学视角下的汉语网络新词英译[J].高教学刊,2015(20):267-268.

[5]朱婧,邹娟娟.功能对等论在网络热词英译实证研究中的应用[J].海外英语,2015(9):158-159.

[6]汪佳丽,沈兆莉,陈蓓红.从功能对等视角看汉语潮词的英文翻译策略[J].高等教育,2012(8):24-25.

[7]张憬怡.关联理论视角下网络热词的翻译[J].科技信息,2013(6):197.

[8]杜帅.从关联理论角度浅析网络新词的翻译[J].海外英语,2015(14):109-110.

[9]刘宓庆.新编当代翻译理论[M].北京:中国对外翻译出版公司,2005:64-81.

[10]韩振宇.翻译的社会功能标准新论[J].吉林师范大学学报(人文社会科学版),2008(4):152-154.

[11]王妍.从语际转换的社会功能机制看网络热词“给力”的翻译[J].考试周刊,2012(67):18-19.

[12]马骁骁.语际转换的符号学原理及其文化因素[J].运城学院学报,2003(1):89-91.

[13]李琼.论文化历史及时代背景对翻译风格的影响[J].湖北大学学报(哲学社会科学版),2009(6):128-130.

[14]莫凤英.最新“成语”洪荒之力到底是个啥意思?[EB/OL].(2016-08-10)[2016-10-07].http://news.timedg.com/2016-08/ 10/20445360.shtml.

[15]向昌明.破译“洪荒之力”外国媒体这回绞尽了脑汁[EB/OL].(2016-8-12)[2016-10-07].http://news.sina.com.cn/s/wh/ 2016-08-12/doc-ifxuxhas1756057.shtml.

[16]“洪荒之力”是什么意思?国文老师解读[N/OL].联合早报,2016-08-10[2016-10-07].http://www.zaobao.com/realtime/china/story20160810-652434.

[17]WEHMEIER,Sally.Oxford Advanced Learner's English-Chinese Dictionary(the 7th Edition)[Z].Beijing:The Commercial Press,2009.

[18]范勇.美国主流媒体表达中国文化特色词汇的显异策略[J].上海翻译,2011(1):65-69.

An Analysis of Translations of the Chinese Buzzword“洪荒之力”from the Perspective of Social Function Mechanism of Interlingual Transformation

HE Cɑi,TANG Honɡjuɑn

(School of Foreign Languages,Leshan Normal University,Leshan Sichuan 614000,China)

The translation of the Chinese buzzword“洪荒之力”is widely concerned in the field of translation.Different C-E translations for that word presented by major media have caused a heated discussion.Based on the social function mechanism of interlingual transformation,the paper aims to find the best translation through an exploration into the etymology of the word,together with its meaning and a comparative analysis of its different translations in terms of the four factors in the social function mechanism ofinterlingualtransformation,namely,recipients,culture,timesand contexts,in orderto achieve the transcoding of the content information and the cultural information involved in the word and to promote intercultural communication.

Interlingual Transformation;Social Function;The Chinese Buzzword“洪荒之力”;Buzzword Translation

H059

A

1009-8666(2017)01-0054-07

10.16069/j.cnki.51-1610/g4.2017.01.010

[责任编辑:李书华]

2016-10-12

何蔡(1994—),女,四川南充人。乐山师范学院外国语学院2013级翻译专业学生;汤红娟(1966—),女,四川泸州人。乐山师范学院教授,武汉大学兼职硕导,研究方向:外国语言学及应用语言学。