新媒体时代公民网络政治参与法治化研究

2017-02-27史军

史军

(贵州财经大学 公共管理学院,贵州 贵阳 550025)

新媒体时代公民网络政治参与法治化研究

史军

(贵州财经大学 公共管理学院,贵州 贵阳 550025)

新媒体时代的到来,推动着深刻的社会变革,并改变着公众的思维方式和行为方式,因而拓宽了公民参与政治生活的渠道。近年来,现实社会中的群体性事件多数由网络群体性事件扩展而来,而网络空间自身的特性决定了公众表达意见和诉求的行为机理具有特殊性。当前正处于急剧的社会变革阶段,属于矛盾和冲突的高发期,因而对公民网络政治参与行为的治理面临严峻形势。在深入剖析网络政治参与的多重影响因素的基础上,以新媒体时代公民网络政治参与发展趋势为基础,推进网络政治参与法治化,保障公民网络政治参与的权利,维护社会公共安全,是当前社会治理的题中应有之义。

新媒体时代;网络政治参与;法治化

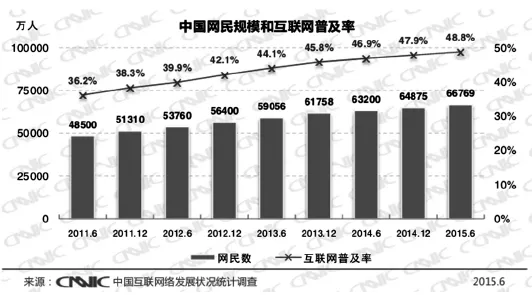

随着信息技术升级和革新进程的加快,新媒体逐渐兴起并深刻影响着人们的生产方式、生活方式以及思维方式,并为拓展和改变人们政治生活的渠道和方式提供了强大的技术支撑。新媒体的发展正以不可阻挡的趋势席卷全球,网络已成为公众生活的一部分,因此形成了现实社会的“公民”与虚拟空间的“网民”相对应的群体,这种趋势在转型时期的我国表现明显。截至2015年6月,我国网民规模达6.68亿,半年共计新增网民1 894万人。互联网普及率为48.8%,较2014年底提升了0.9个百分点,整体网民规模增速继续放缓[1]。如图1所示,2011年6月至2015年6月,我国网民规模和互联网普及率呈直线上升状态,这为公民网络政治参与提供了技术条件。反观近几年发生的“网络群体性事件”可知,民众开始转向通过更加便捷、自由、有效的网络途径以满足政治参与的诉求。网络政治参与行为本质上属于集体行为,整个过程中的发生机制、动力机制和互动机制等,都可以斯米尔塞(Neil J.Smelser)提出的“价值累加理论(Value-added theory)”为框架,具体分析集体行动的演进逻辑。社会转型时期,新媒体条件下我国公民网络政治参与呈现出自发性、多样性和无限性等态势,对政府的回应力、执行力和公信力带来了巨大挑战。在全面推进依法治国的背景下,将法治思维和法治方式引入网络空间的治理,加强相关法律制度建设,将公民网络政治参与规范化、秩序化和常规化,保障公民政治参与权利和维护社会稳定,是新媒体时代社会治理的重大使命。

图1 中国网民规模和互联网普及率

一、新媒体时代公民网络政治参与行为的机理

新媒体时代公民网络政治参与正在蓬勃兴起。显然,对于研究在现实和虚拟二维空间中动态转换的行为,现实社会的集体行为理论仍能发挥重要作用。斯米尔塞在《集体行为的理论》一书中阐述了“价值累加理论”,其观点是:集体行为都是由多个因素交互作用引起的,就某个因素而言可能不会产生群体事件,一旦有多个因素累积,在相互作用之下这些因素的价值就会被放大,群体性行为便会出现。价值累加理论认为引起集体行为的因素包括环境条件、结构性压力、一般化信念、诱发因素、行动动员和社会控制能力。根据这一理论分析工具便可以对当下存在的网络群体性事件进行深入剖析,明确新媒体时代公民网络政治参与的阶段和过程,把握新媒体时代公民网络政治参与行为的机理,为构建规范的网络政治参与公共空间奠定理论基础。

(一)新媒体时代公民网络政治参与的发生机制

网络政治参与行为的发生离不开所处的特殊外部环境,并受到环境条件的支持或者制约。转型时期,急剧变革的社会环境造成了公众烦躁情绪和不安心理,社会不稳定因素和社会风险较以往大大增加。新媒体时代网络信息技术的飞跃发展以及网络媒体的巨大容纳性都为大规模的不限量的网络政治参与提供了广阔的平台和空间,从而将公民转化成网民,并将现实无法接纳的不满情绪引入网络自由空间,形成一股潮流一触即发。网络政治参与行为的发生另一重要基础在于结构性压力。现实存在的缺陷和矛盾引起人们的不满,随着不满的累积,增加了网络政治参与行为发生的可能性。大变革时期,传统社会与现代社会出现“断裂”,经济发展失序、社会发展失稳、贫富分化严重、自然灾害频发,矛盾和冲突加剧,当政府无法有效解决此类问题的时候,公众便开始寻求其他有效的表达诉求的途径。这一系列因素为网络政治参与提供了重要前提,但在斯米尔塞看来,这仍然不足以直接导致集体行为的发生,仍需要其他因素相互发生作用。

(二)新媒体时代公民网络政治参与的动力机制

网络政治参与的动力主要来自于由结构性不满情绪所重新整合形成的一般化信念,这种共同信念包括对问题原因解释的一致认同以及对所采取方式的有效性的一致认知,是将情绪化的因素固化为意志因素的过程。既可以是潜移默化的熏陶也可以是心照不宣的融通,转型时期表现为社会道德失范和公众心理失衡。网络动员主、客体存在形式的转化促成了集体认同,是推动网络动员纵深发展的心理因素和内在动力[2]。在此过程中,公众对事件的认知并不等于对事实的认识,而是公众的习惯性思维与小道消息相结合发挥了重要作用,一方面政府没有及时发布消息公开事实真相,另一方面人们将各自所获取的坊间传闻融合在一起,并在形式上相互“印证”,从而将此信息通过网络扩大化。不可忽视的是人们的初步感知其实来源于转型时期共同的习惯性思维,比如仇官仇富心理等都是社会整体的普遍认识。网络政治参与行为的一个临界点就是诱发因素,当人们的共同信念积累到一定程度时,突发事件便成为连接的窗口,从而爆发集体行为,将人们积累的怨恨和不满情绪在网络空间展露无遗。庆安枪击事件从网民的质疑一直到录像的公布,经历了一个明暗交替转化的过程,网民的舆论导向也随着这一进程而跌宕起伏,甚至是巨大的回旋和波动。政府缺乏相应的应对机制,事态不断升级,更多的非直接利益相关者也加入其中,不满情绪相互感染,从爆炸式的信息群逐渐形成比较一致的意识,酿成网络群体性事件。

(三)新媒体时代公民网络政治参与的互动机制

网络政治参与行为的扩张和延伸主要受互动机制的影响,互动机制将松散的群体结合在一起,表现为行动动员,这个过程包含领导者通过发布和整合信息将广大网民联结起来以及通过唤起潜藏于内心的共同认知将“民意”联合起来,从而转化为大规模的行动与政府对抗。一般状态下的理性人会选择对自己获利最大的行为,而当处于危急之时或者激情状态时,公众会选择对自己伤害最小的行为。网络空间具有开放性和隐匿性,以致于参与的门槛低、程度高,在群体无责任的心理支配下,将参与行为导致破坏性后果的可能性引到了最高点。集体行为爆发时,群体中的个人处于无意识状态,个人的人格和意识被群体所吸纳,处于群体亢奋的暗示和感染状态之中,公众在共同信念的指导下形成共同行为从而迅速建立互动关系,其行为作用通常表现为集中性毁坏。网络政治参与行为就是在群体领导者发出一条微博或者消息吸引大量关注和同情并形成共识之后导致事态的扩大,从而爆发网络群体性事件。网络政治参与行为一旦扩大,国家、政府、政党、社会组织等就会通过一定的规则对社会行为进行规制,并试图通过一定的方式化解冲突,这表现为社会控制能力。这种控制力量表现适当,就能够有效地平息事态,社会行为重归良好的秩序环境之中。如果处理不及时或者不妥当便会加剧事态的发展,将网络群体性事件直接引入现实社会,受前期各种因素的深刻影响,群体行为从网络空间重新介入现实社会,其破坏作用不堪设想。

二、新媒体时代公民网络政治参与行为的趋势

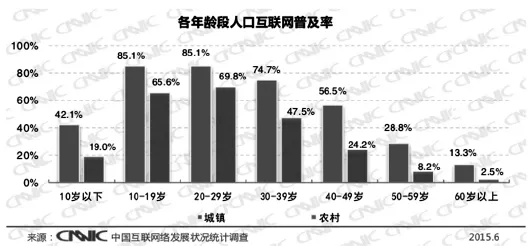

新媒体时代背景下,在准确分析公民网络政治参与行为机理的基础上,深刻把握公民网络政治参与行为的发展趋势和特点,是公民网络政治参与行为法治化的重要条件。转型时期,社会发展空间一定程度上得到扩展,但由于激烈的竞争而又受到极大的挤压,公众对现实积存了诸多不满情绪,加之表达诉求的机制不健全以及对未来的恐惧感,公众变得极度不安,公众开始在虚拟世界开疆扩土,这一行为既能弥补精神上的空虚和空白,又能摆脱现实社会对行为的束缚和规制,向无限的网络空间释放尘世的压抑和压力,尤其是在对社会事件进行讨论的时候,将这些需求紧密结合起来,从而表现为积极的网络政治参与。如图2所示,城镇地区与农村地区的互联网普及率分别为64.2%和30.1%,相差34.1个百分点。人口结构方面,10~40岁人群中,农村地区的互联网普及率比城镇地区低15~27个百分点[3]。受互联网普及的差异性和不均衡性特征的影响,转型时期网络政治参与行为越来越表现出自发性、多样性和无限性的趋势。

(一)新媒体时代公民网络政治参与的自发性

新媒体时代的来临,手机等便携式通讯工具的普及以及微博等自媒体交流平台的发展,使得上网更加迅捷,而且信息的流动更加频繁和多元。网络空间中的个体已拟物化为以信息源为中心的独立主体,表现出多中心的格局,一旦遭受不公正对待以及对现实的不满便能够通过网络空间表达和倾诉。在图2中,互联网普及到各个年龄阶段的群体,为网络政治参与提供了可能。新媒体时代的网络政治参与已经由“能与不能”的问题演变为“想与不想”的问题,每个现实的公民成为网民只需要根据其愿望和需求便可轻松实现,网络政治参与也就变得极为便捷。互联网是自由的空间,让无数人为之欢呼,但它同时又因其不确定性而令人恐惧,不仅黑客的袭击随时都可能来临,而且任何一条“微博”,也都可能引发一场巨大的社会骚乱[4]。新媒体的隐匿性以及参与的随机性和随意性,决定了任何人都能成为网络政治参与的主体甚至是中心,都能够通过因素累加引发网络群体性事件,这也为不法分子扰乱公共秩序提供了可乘之机,而试图通过现实的规则直接引入虚拟世界以规制参与行为显然是无济于事的。大数据时代的到来、互联网普及率的提高,公民网络政治参与行为的自发性趋势必然更加显现,也为国家治理带来了更多的挑战。

图2 各年龄段人口互联网普及率

(二)新媒体时代公民网络政治参与的多样性

转型时期,个人主体意识觉醒,权利意识和公平意识开始也随之被激发出来,公众的诉求逐渐增多,而且不同的个体具有不同的需求,因而新媒体时代的网络政治参与表现出多样化趋势。新媒体时代,公民网络政治参与的途径多样,可以通过微博等交友平台发布也可以通过论坛等专门板块讨论。通过话题纽带将世界各地的群体联系在一起,并逐渐形成共同信念和舆论压力,甚至声讨政府部门和相关组织。我们的能力在大幅增加,这种能力包括分享的能力、与他人互相合作的能力和采取集体行动的能力。所有这些能力都来自于传统机构和组织的框架之外[5]。新媒体时代的公民网络政治参与在集体行为的作用下,异常活跃甚至难以掌控。由图2可知,网民主要集中在10~39岁城镇居民,在城乡二元结构的影响之下,网络政治参与呈现出多层次多样化的状况,其话题涉及医疗、卫生、教育和就业等。随着全面推进依法治国的深入开展,不同的利益群体都能在网络空间自由表达其诉求,网络群体性事件一触即发,这一趋势对国家治理能力提出了新的要求。

(三)新媒体时代公民网络政治参与的无限性

新媒体具有巨大的包容性,除了与现实的边界之外漫无边际,能够突破年龄、职业、时间和空间的限制,将世界各地的网民紧密联系在一起,在无限的领域达到无限扩张的境界。在网络空间中涉及的话题也就无法限制,无论是话题的广度还是深度都是可以在网络中讨论的,可能触及伦理道德也可能触及法律规则等。可以说,在这个没有国王的世界中每个人都是国王,都能根据自己的意愿表达和行动,不受尘世规则的限制而且也无法限制。互联网的技术特点及其飞速发展,加上中国独特的国情和网情背景,使互联网具有多方面的、深刻的、巨大的社会政治影响[6]。转型时期,人们的思想扎根于传统土壤而又受到现代性的洗礼,如同社会变革一样,经受着蜕变到新生痛苦的煎熬,难免陷入麻木不仁的境地甚至出现反叛心理,更有甚者在解脱之后如释重负而陷入无拘束的自由怪圈,在网络政治参与中表现为激情澎湃,而现实行动则束手束脚,极大地降低了网络政治参与民意的真实度。反过来,将这种无拘束的行为带入现实社会中,也将危及整个社会安全。新媒体时代条件下网络政治参与发展的新趋势,对社会治理带来了极大的风险。

三、新媒体时代公民网络政治参与的治理困境

新媒体时代,公民网络政治参与行为的一系列特征和新趋势直接关乎社会治理的成效以及社会安全。任何可能给人类共同体造成损害的行为都应受到一定的限制,即便是在虚拟的网络空间里,公众的行为也并非如想象的那么自由。对新媒体条件下公民网络政治参与的治理困境的深刻认知和理解,除了对公民网络政治参与行为的机理以及公民网络政治参与行为的趋势有比较深入和全面的掌握之外,还需要对政府能力进行考察以适应新媒体时代的需要。具体而言,新媒体时代公民网络政治参与行为的自发性、多样性和无限性需要政府具备相应的回应力、执行力和公信力,这正是网络政治参与治理的困境之所在。

(一)新媒体时代公民网络政治参与呼唤政府的回应力

网络空间的自由和开放并不意味着对网络政治参与行为无法进行有效的治理和规制,因网络政治参与行为起点在现实社会而作用于网络世界,故而亦是有章可循。其行为纵横两个领域,具有多变性以及对象的不确定性,加上新媒体的便捷性以及公民网络政治参与的自发性,要求对接近于习惯的行为进行规制。首要的就是政府迅捷的回应力以及主动对民众诉求的预测。公共管理责任的基本理念之一就是回应,回应意味着政府要对民众对于政策变革的接纳和对民众要求做出反应,并采取积极措施解决问题[7]。如同现实社会一样,诉诸网络世界不过是在现实难以实现的时候采取的方式,要求政府一方面在网络世界妥善处理舆论,另一方面在现实世界给予人文关怀将公众诉求回应于起点。另外,政府需要积极建设电子政务,适应并利用网络而不是恐惧和排斥,并主动预测民众的需求和偏好,通过网络平台问政于民,增强回应能力,将利益冲突和其他可能引起网络群体性事件的因素化解在源头。然而,转型时期的政府仍需要加大自身建设以及职能的调适,否则对时代要求和民众需求的回应力就会显得力不从心。

(二)新媒体时代公民网络政治参与考验政府的执行力

网络空间中参与成员的复杂性以及结果的不确定性,对网络舆论的应对需要政府极强的执行力,但虚拟空间中的主体参与呈多中心态势分布。政府与其他主体处于平等地位,消解了政府原有的权威性,降低了政府治理网络舆论的效能。对于已经形成的网络舆论,采取有效的疏通和引导的策略,而不是采取强制措施进行镇压,是现代政府必须具备的能力。让矛盾冲突爆发出来,敦促政府采取行动,有利于释放社会紧张,加速社会问题的解决,促进社会的动态稳定[8]。针对网络政治参与的多样化趋势,对于各个群体的诉求采取不同的行之有效的措施,要求政府具有应对外部环境的应变力以及对其政策的执行力。对突发事件引起的风险以及潜在的社会风险的管控能力和预测能力。这些都是政府执行力的体现。面对广阔的网络世界,不乏与政府权威对抗的群体存在,网络公共空间里,在保障公民网络政治参与自由的前提下,政府执行力如何发挥作用以及发挥多大作用已成为新媒体时代公民网络参与治理亟待解决的难题。

(三)新媒体时代公民网络政治参与威胁政府的公信力

网络政治参与因其具有无限性特征,政府权威和政治德性的传统受到挑战,政府回应力和执行力作用无法保障,直接威胁着政府的公信力。一方面,正是由于现实社会政府官员贪腐现象严重导致政府诚信大大降低,公民才将阵地转向网络世界;另一方面在网络公共空间中网民通过“人肉”等方式曝光政府官员不当行为,或者通过“倒逼”方式要求政府做出回应,更有甚者,政府前后发布的信息自相矛盾或者在网民采取行动之后做出前后不一致的反应,意见领袖抢占舆论高地,严重影响政府形象和公信力。更为重要的是,政府在网络空间中的公信力直接关乎政府采取措施的执行力,但整体弥漫的气氛是对政府的不信任,要重建政府与公众的信任关系是一项长期的系统工程,而网络政治参与的无限性将这种难度空前提高了。另外,新媒体时代网络政治参与极易被不法分子加以利用,从而挟持民意绑架政府,严重威胁社会公共安全。因此,在新媒体时代条件下,如何用其利而制其弊,采取有效的措施规范公民网络政治参与,走出政府公信困境,是网络空间治理不得不面对的问题。

四、新媒体时代公民网络政治参与的法治化

社会转型目标就是建立现代社会,而现代社会就是法治社会。现代法治的精神和实践表明,任何公共空间都需要秩序,而且秩序价值与个体自由在一定限度内保持平衡。新媒体时代,对于公民网络政治参与的治理也必须实现法治化。重视并严格遵守网络信息处理的正当法律程序,是网络治理走向法治化的客观要求和必然选择[9]。网络空间与现实社会具有天然的联系,同时也具备现实社会的某些特征,因此根据网络世界的特征,在借鉴现实社会治理经验的基础上,实现公民网络政治参与的法治化,是突破网络空间治理困境的有效途径。

(一)新媒体时代公民网络政治参与需要构建公共平台

新媒体时代,公民网络政治参与的治理,首要的就是增强政府的回应力,而政府回应力的提升就需要在网络空间构建一个公共平台,专门作为公民表达意见从而监督政府的渠道,并通过网络及时反馈网民的诉求。首要的问题不是自由,而是建立一个合法的公共秩序。人当然可以有秩序而无自由,但不能有自由而无秩序,必须先存在权威,而后才谈得上限制权威[10]。对网络公共空间秩序的规范和保障是网络空间治理的重中之重。首先,引入独立的第三方组织构建公民网络政治参与的公共平台,针对具体的问题分为不同的板块,将网民分为直接利益相关者和非直接利益相关者两种身份,通过具体的问题设置相应的留言讨论板块,第三方组织对发言者身份进行加密处理,保证公民意见的真实性。其次,第三方机构主动调查和发布民众关注的相关信息,将收集的意见分类处理后转给政府部门。最后,政府部门再将处理意见返给第三方组织并及时回馈给民众。通过第三方组织构建一个有秩序的公共平台,排除政府不正当干扰,增强政府回应力,防止事态扩大化,培育网络政治参与主体的规则意识,从而保障公民网络政治参与权利。

(二)新媒体时代公民网络政治参与亟待厘清权力边界

网络空间的扁平化决定了权威作用的失效,但政府掌握着社会资源,要实现对网络空间的干预并非难事,然而过多地干预则大大降低了政府治理的效能。在对公民网络政治参与的治理过程中,明确政府权力发生作用的边界,是提高政府执行力的重要前提。通过一个行之有效的私法制度可以界定出私人或私人群体的行动领域,以防止或反对相互侵犯的行为、避免或阻止严重妨碍他人的自由或所有权的行为和社会冲突。通过一个行之有效的公法制度可以尽可能地限定和约束政府官员的权力,以防止或救济这种权力对确获保障的私人权益领域的不恰当侵损,以预防任意的暴政统治[11]。一方面,为了缓解政府与民众因信息不对称而造成的地位上的不平等状况,政府必须严格按照《政府信息公开条例》的规定,及时、全面、准确地公开相关信息,而且注重协调与《保守国家秘密法》的冲突,法律规定应当公开的事项必须依法公开而不得推诿,而且酝酿制定《政府信息公开法》。另一方面,注意网络信息安全法律法规对公民网络言论自由的限制与公民言论自由的宪法权利的协调,违背宪法精神的条款确定无效,充分保障公民网络政治参与的民主权利。通过具体的法律法规规范政府公权力与公民私权利发生作用的范围,消除政府权力对公民权利的侵扰,树立程序意识,建设法治政府、透明政府、服务政府和高效政府,保障政府执行力,维护社会公平正义。

(三)新媒体时代公民网络政治参与必须形成联动体系

新媒体时代公民网络政治参与的法治化,最终目标是保障公民网络政治参与的自由权利。现代社会是多元的社会,转型时期随着市场经济体制的确立,各种社会组织兴起,并积极参与国家政治生活,对维护公民正当权益发挥着重要作用。对公民网络政治参与的规制和保障,需要发挥这些组织或者行业协会的积极作用,并通过行业公约等规则,规范公民网络政治参与行为,而第三方独立的组织便是行业规则的制定者,称此为软法。这些软法的形成是网络公共空间参与者之间的共识,带有强烈的社会领域内自治契约的色彩,因而成员的认可度和接受性更高,更容易获得执“法”的正当性,缓解成员和平台(服务商)之间的矛盾。同时,这种自治契约又受到硬法的指引,并通过硬法来补强自身的合法性,以及获得部分的强制力来制约极端行为,有利于防止自治共同体的崩溃[12]。在体系内部,公民、社会组织和政府都是平等网络政治参与主体,公民在法治框架内通过社会组织行使权利,而政府根据法律法规的授权对公民网络政治参与行为进行合理规制。通过行业自律和国家规制相结合从而形成联动体系,建立诚信政府,增强社会控制力量的有效性,应对复杂多变的网络空间的公民政治参与行为,能够减缓网络集体行为带来的破坏性后果。

新媒体时代,公民网络政治参与行为受到多重因素影响,政府对网络空间的治理能力实质上就是政府在现实社会对公民诉求的回应力。因此,在实现公民网络政治参与法治化的同时,需要从根本上化解公民网络政治参与的困境。一方面在社会转型时期,政府需要从理念上革新,致力于服务型政府的建设,增强政府治理能力,及时回应民众需求。另一方面,减少不当行政干预,释放社会活力,拓展社会主体的生存和发展空间,将网络虚拟世界建成官民共治的公共空间。政府治理机制变革是一个摒弃传统的主动与被动治理机制,并逐渐由互动机制过渡到联动机制的过程[13]。在全面推进依法治国背景下,继续提高互联网络的普及率,以法治为基础建立便民利民的网络政治参与机制,推进国家治理体系和治理能力现代化,维护社会公共安全与和谐稳定,是应对高度复杂性和高度不确定性社会的可行路径。

[1] 中国互联网络信息中心.第36次中国互联网络发展状况统计报告[EB/OL].(2015-07-22)[2015-11-06].http://www. cnnic.net.cn/hlwfzyj/hlwxzbg/P020150723549500667087.pdf.

[2] 娄成武,刘力锐.论网络政治动员:一种非对称态势[J].政治学研究,2010(2):74-86.

[3] 中国互联网络信息中心.第36次中国互联网络发展状况统计报告[EB/OL].(2015-07-22)[2015-11-06].http://www. cnnic.net.cn/hlwfzyj/hlwxzbg/P020150723549500667087.pdf.

[4] 张康之.共同体的进化[M].北京:中国社会科学出版社,2012:330.

[5] 克莱·舍基.人人时代——无组织所谓组织力量[M].胡泳,沈满琳,译.北京:中国人民大学出版社,2012:17.

[6] 王国华.互联网背景下中国国家治理的新挑战[J].华中科技大学学报(社会科学版),2014(4):85-88.

[7] 格罗弗·斯塔林.公共管理部门[M].陈宪,等,译.上海:上海译文出版社,2003:132.

[8] 韩志明.行动的选择与制度的逻辑——对闹大现象的理论分析[J].中国行政管理,2010(5):110-113.

[9] 尹建国.我国网络信息的政府治理机制研究[J].中国法学.2015(1):134-151.

[10] 塞缪尔·亨廷顿.变革社会中的政治秩序[M].李盛平,译.北京:华夏出版社,1988:318.

[11] E·博登海默.法理学:法律哲学与法律方法[M].邓正来,译.北京:中国政法大学出版社,2004:246.

[12] 秦前红,李少文.网络公共空间治理的法治原理[J].现代法学,2014(6):15-26.

[13] 史军.从互动到联动:大数据时代政府治理机制的变革[J].福建省委党校学报,2016(8):56-63.

责任编辑:罗清恋

Research on the Legalization of Network Political Participation of Citizens in the New Media Time

SHI Jun

(School of Public Administration Guizhou University of Finance and Economics,Guiyang Guizhou 550025,China)

The coming of new media era is promoting the deep social transformation and changing the public’s mode of thinking and behavioral pattern.As a result,the channel of citizens’participation in political affairs is broadened.In recent years,a large numbers of mass disturbances in real life come from the network mass disturbances.However,the self-characteristics of cyber space determine that public opinion and mechanism of behavior of demands have particularity.At present,it is in sharp social transformation that contradiction and conflict occur frequently.Therefore,the governance of network political participation of citizens faces serious trouble.Bases on the deep analysis of multiple factors of network political participation,taking the development tendency of network political participation of citizens in new media time as the foundation,the legalization of network political participation is to be promoted,the right of network political participation of citizens is guaranteed,and the social security and stability are maintained,which is the connotation of the current social goverance.

new media time;network political participation;legalization

D693.4

A

1673-8004(2017)01-0079-07

10.19493/j.cnki.issn1673-8004.2017.01.015

2016-05-12

国家社会科学基金项目“国家治理视角下的民族地区宗教信仰问题研究”(15BZZ017)。

史军(1988— ),男,重庆巫山人,硕士研究生,主要从事公共行政与地方政府管理研究。