降低新生儿静脉留置针导致静脉炎的护理方法

2017-02-27应楚雯

应楚雯

摘要:目的 探讨降低新生儿静脉留置针导致静脉炎的护理方法。方法 收集近几年我院接受静脉输液的新生儿,随机分为:100例研究组和100例对照组。两组常规护理均相同,研究组通过分析以往我院发生静脉炎新生儿的临床资料,选择针对性预防护理措施。对比(1)研究组和对照组静脉炎的发生率;(2)研究组和对照组静脉炎的程度。结果 研究组和对照组静脉炎的发生率分别为4%、18%,结果比较有差异(P<0.05)。研究组和对照组静脉炎的程度(Ⅰ度、Ⅱ度、Ⅲ度)例数分别为(2例、1例、0例)、(1例、4例、4例),结果比较有差异(P<0.05)。结论 通过有效的护理措施,能够减少新生儿静脉留置针导致静脉炎的发生率。

关键词:新生儿;静脉留置针;静脉炎

静脉留置针操作简单,塑料套管质地柔软,弥补了普通针易刺破血管和滑脱的不足,,而且留置针在血管内留置时间长,避免患儿因反复穿刺造成的痛苦,而且减轻护士反复静脉穿刺的工作量。但是新生儿免疫力低,抵抗力低下,长时间使用留置针后会造成一系列并发症,其中最明显的为静脉炎。有学者指出通过有效的留置时间,留置方法、封管技术可以减少和预防静脉炎的发生,同时减少医患纠纷的发生[1]。因此收集2013年2月~2016年1月我院接受静脉输液的新生儿,探讨进行有效护理减少静脉炎的发生。

1 资料与方法

1.1一般资料 收集近几年我院接受静脉输液的新生儿,疾病类型为肺部感染、心脏手术、上呼吸道感染等。留置部位为手腕部、内踝等处。随机分为:100例研究组和100例对照组。两组常规护理均相同,研究组通过分析以往我院发生静脉炎新生儿的临床资料,选择针对性预防护理措施。研究组平均年龄(6.8±1.5)d,男58例,女42例;对照组平均年龄(6.5±1.3)d,男55例,女45例;两组性别、年龄、基础疾病无差异。

1.2静脉炎发生的原因

1.2.1患儿皮肤特点 新生儿角质层很薄,表皮与真皮间弹力纤维发育不良,受到反复穿刺后易引起损伤。

1.2.2留置针型号 有研究显示粗的留置针发生静脉炎的比例是细的留置针的3~5倍。粗针置入静脉后,会影响局部血流,造成内皮细胞受损,进一步造成血管静脉炎的发生。

1.2.3化学因素 抗生素、烃化剂、高渗溶液、高渗甘露醇在使用中,若滴速过快,使用频繁,会造成静脉壁受损,使血管内皮间隙增大,造成药液渗漏,促使静脉炎的发生。

1.2.4液体量及速度 有学者指出每日输液量大于800 ml时发生静脉炎的几率明显多于输液量小于800 ml者[2]。此外输液速度过快时会加大对血管壁的压力,降低输液速度可以减少药物对输液静脉的刺激。此外输注浓度高,刺激性强的药物是诱发静脉炎的主要因素。

1.2.5血管因素 静脉管径越细发生静脉炎的概率越高,而且下肢血管发生静脉炎的比例是上肢的4~5倍,考虑下肢静脉瓣多,远端血流缓慢有关。

1.2.6留置时间 留置时间的长短与静脉炎的发生有明显的正比关系。有学者指出单一置管位置大于72 h时,发生静脉炎的风险高达85%以上。

1.2.7封管技术 封管液太少不能冲净局部血管内的药液,滞留的药液对局部血管的刺激,造成管壁通透性增强,造成血管炎。

1.2.8其他原因 同一静脉反复穿刺,穿刺的手法过于粗暴,无菌观念差;新生儿抵抗力低,局部炎症的抗炎能力低,输液病房环境差;这些都是引起静脉炎的危险因素。

1.3预防性护理

1.3.1患者若每日有多种液体需要输入时,如抗生素、高渗溶液等,在使用中,合理安排输药顺序,把握好该药的浓度,滴速、配伍禁忌,以减轻对血管壁的刺激。如使用高浓度液体后用生理盐水冲洗血管;液体量大于800 ml时,避免快速输液,以造成血管壁侧压增高;当输入刺激性强药物,应选择粗大静脉,注意速度宜慢,防止液体外渗。

1.3.2套管针可留置 5 ~7 d, 尽量选择细套管针,以减少对血管壁的摩擦,同时注意穿刺部位相对无菌。要选择弹性好、回流通畅的血管,避免靠近关节[3]。血管条件不好的应有计划地保护和合理使用静脉。

1.3.3生理盐水可以维持细胞外液容量和渗透压,对血管刺激性小。

1.3.4严格执行无菌技术操作流程,力求"一针见血"。封管时连续不间断、边推注边旋转式退出针头的方法。输入的液体要现配现用。拔针前消毒,向心性方向掀开敷贴。

1.3.5在输液期间, 将远端肢体抬高, 以促进静脉回流。

1.3.6若液体渗入皮下组织,立即拔针,重建静脉通路,如有红肿、硬结、疼痛时, 立即拔除,给予硫酸镁湿热敷。鲜芦荟汁外涂沿血管走向外敷,配合红外线照射。

1.4观察指标 对比:①研究组和对照组静脉炎的发生率;②研究组和对照组静脉炎的程度。

静脉炎的程度:Ⅰ度:局部疼痛、红肿或水肿,未及硬结。Ⅱ度:局部疼痛、红肿或水肿,局部条索状改变。Ⅲ度:静脉条索状改变,可触及硬结。

1.5统计学分析 研究数据录入 SPSS 18.0分析系统,样本率的比较用χ2检验法,当P<0.05,判断有统计学意义。

2 结果

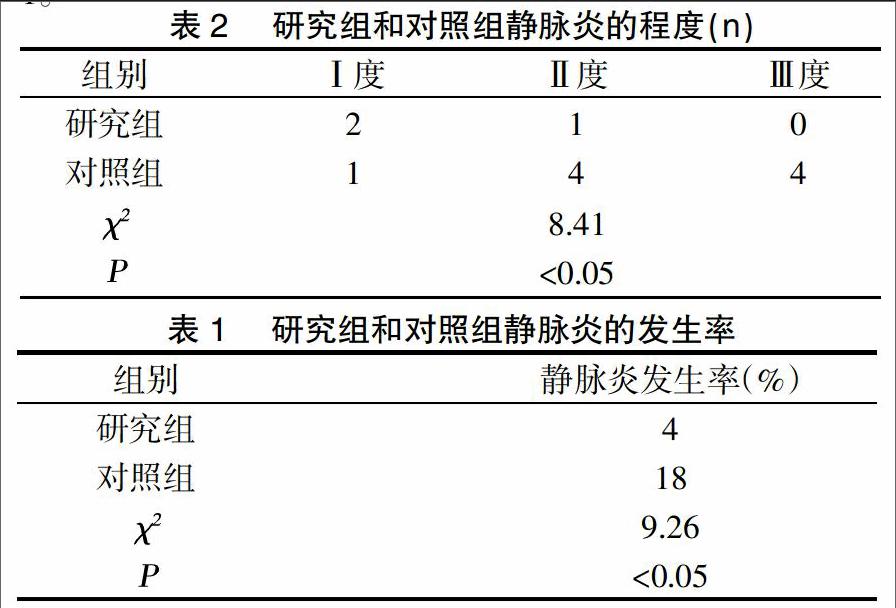

2.1研究组和对照组静脉炎的发生率 研究组和对照组静脉炎的发生率分别为4%、18%,结果比较有差异(P<0.05),见表1。

2.2研究组和对照组静脉炎的程度 研究组和对照组静脉炎的程度(Ⅰ度、Ⅱ度、Ⅲ度)例数分别为(2例、1例、0例)、(1例、4例、4例),结果比较有差异(P<0.05),见表2。

3 讨论

新生儿静脉输液是护士护理操作的重要组成部分,但静脉输液中約有35%~55%的新生儿曾经发生过静脉炎[2]。引起新生儿留置针相关性静脉炎的危险因素较多,如置入技术、穿刺部位、型号、材质、留置时间及输入药物等有关[3-4]。静脉炎发生后不仅给新生儿增加身体上的痛苦,还为护士造成额外的工作负担[5]。本次研究中我们对研究组采取有效的护理措施,结果发现研究组在静脉炎的发生率及静脉炎的程度上明显优于对照组。可以看出通过有效的护理措施,能够减少新生儿静脉留置针导致静脉炎的发生率。此外我们认为护士在护理中要根据新生儿不同个体情况进行综合评估,制定全面合理的静脉治疗安全管理制度,减轻患儿的痛苦,提高护理质量。

参考文献:

[1]彭翠香.两种型号留置针在普外科输液中的应用[J].护理学杂志,2000,15 (5):300-301.

[2]路必琼,刘慧风,等.老年患者使用浅静脉留置针的血管选择[J]. 护理学杂志,2003,18(2):92-93.

[3]吕晓,钟丽红,孙听.浅静脉留置针致静脉炎的护理进展[J].齐鲁护理杂,2008,1950:49-51.

[4]张春燕,顾健. 输液静脉炎的诱发因素及防治[J].药物不良反应杂志,2006,8(5):363-337.

[5]杜颖.浅析输液性静脉炎的发生因素及预防措施[J].当代医学,2008,14(24):19-20.

编辑/周芸霏