穴位注射联合氟桂利嗪治疗前庭型偏头痛的前瞻性对照研究

2017-02-26王媚张珺珺王丽华胡蓉王慈郭裕

王媚张珺珺王丽华胡蓉王慈郭裕

前庭型偏头痛(Vestibular Migraine,VM)是临床常见的自发性、发作性眩晕疾病,曾被称为偏头痛性眩晕、偏头痛相关性眩晕、偏头痛相关性前庭病,约占全体人群的1%,全部偏头痛患者的9%~16%及眩晕患者的7%~9%[1-3],是极易被误诊的前庭疾病,近年来已逐步被临床医生所认识。临床表现主要为偏头痛和发作性眩晕或不稳感,可由头部活动诱发,多数伴恶心呕吐症状,可伴畏光、畏声、视物模糊及听力下降等症状。发病机制尚不明确,诊断主要根据临床症状,诊断标准参照第3版国际头痛疾病分类(International Classification of Headache Disorders,ICHD)[4]。

西医治疗主要参照偏头痛治疗方案,在眩晕急性发作时进行阻断性治疗。经典的偏头痛治疗药物氟桂利嗪(Flunarizine)是一种选择性钙通道阻滞剂,国外学者Lepcha等[5]研究发现,氟桂利嗪能够有效减少VM的眩晕发作频率和减轻眩晕发作程度,但不能改善头痛的发作频率和程度。国内袁庆等[6]发现,氟桂利嗪能有效减少VM患者眩晕发作次数,但不能减少累计眩晕天数及减轻眩晕发作程度;杨丽等[7]发现,仅42.3%的VM患者服用氟桂利嗪后发作频率明显减少,程度也明显减轻。表明国外及国内患者可能存在对药物不同的反应和存在体质的差异。VM的眩晕症状容易反复发作,目前尚没有能够满意控制VM远期复发指标的治疗方案。本研究利用前瞻性双盲对照设计方案在目前西医氟桂利嗪治疗VM的基础上结合中医穴位注射治疗尝试缓解VM远期复发指标的治疗方法。

资料与方法

1 筛选对象

本研究为前瞻性对照研究,研究对象为2015年1月~2016年6月就诊于上海市中医医院耳鼻咽喉科门诊的眩晕患者,经筛选确诊为VM的患者45例,男7例,女38例;年龄20~69岁,平均(49.6±10.79)岁(均数±标准差)。

1.1 病例纳入标准

VM诊断标准[4]:①至少5次中重度的前庭症状发作,持续5min~72h;②既往或目前存在符合ICHD诊断标准的伴或不伴先兆的偏头痛;③50%的前庭发作时伴有至少一项偏头痛性症状:头痛,至少有下列两项特点:单侧、搏动性、中重度疼痛、日常体力活动加重头痛;畏光及畏声;视觉先兆;④难以用其他前庭或ICHD疾病更好地解释。

1.2 病例排除标准

①排除其他周围性眩晕疾病,如良性阵发性位置性眩晕、前庭神经炎、前庭药物中毒、中耳炎或中耳手术引起的迷路炎、梅尼埃病、迟发性膜迷路积水、外淋巴瘘、听神经瘤等;②排除近期可引起眩晕的中枢性疾病(如脑梗死、脑出血及多发性硬化等);③排除因其他疾病正在服用钙离子通道阻滞剂药物的患者。

2 研究方法

2.1 分组及治疗方法

对所有确诊为VM的病例进行相应的体检和耳科检查,除外符合上述病例排除标准的病例,签署知情同意书。由一名非医师人员采用随机数字法对入选患者进行随机奇偶数分组,确定治疗方案。奇偶数分别进入甲乙组。嘱患者从入组开始到随访期结束尽可能详细记录平时眩晕及头痛的发作次数、程度及每次持续时间,方便复诊时进行病史询问和登记。

①甲组为对照组,22例,治疗方案为:盐酸氟桂利嗪胶囊10mg,口服,1次/晚,睡前服,连续服用3个月,遇眩晕发作时再加用甲磺酸倍他司汀片,12mg,口服,3次/日,直至发作缓解。

②乙组为联合穴位治疗组,23例,治疗方案为:在甲组治疗药物基础上加用翳风穴穴位注射治疗。具体方法如下:常规消毒翳风穴及周围皮肤,用2ml一次性注射器抽取地塞米松注射液0.5ml/2.5mg+山莨菪碱0.5ml/5mg+2%盐酸利多卡因注射液0.2ml/4mg,排出管内空气,将针头垂直进针,快速刺入翳风穴约0.8~1.2寸,缓慢提插待患者有酸胀感及抽吸针筒无回血后,即可缓慢注射药物,1次/周,连用3月。进针后不可作大幅度的提插捻转,注射时避开面神经。

2.2 主要观察指标

观察3个月的治疗期(治疗结束前)和3个月的随访期(治疗结束后)期间以下4个指标:①眩晕累计发作次数;②眩累计晕发作天数;③眩晕发作的严重程度;④不良事件的发生情况。其中发作的严重程度用视觉模拟评分法(visual analogue scale,VAS)来评判[8]。将一条10cm长的游动标尺无刻度的一面对着患者,带刻度的另一面朝向检查者,刻度范围从0到10,分别代表无眩晕和难以忍受的剧烈眩晕。患者根据自身的眩晕感觉移动标定物到标尺的相应位置,检查者根据该位置对应的刻度记录眩晕程度。

3 统计学方法

采用GraphPad Prism 6统计软件分析数据及作图,同一组内患者治疗结束前后的数据采用配对样本t检验,治疗组和对照组之间的减少百分比比较采用独立样本t检验进行统计分析,以双侧P<0.05为差异有统计学意义。

结果

1 本研究中VM患者的眩晕临床表现

①眩晕的类型:45例患者中,旋转性眩晕29例(64.4%),为最常见症状,自身晃动漂浮感12例(26.7%),其它类型眩晕4例。

②与头痛的时间关系:16例(35.6%)患者有偏头痛发作,并且眩晕发作与头痛相关,眩晕症状可发生于头痛发作前、发作时、发作后甚至发作间期;29(64.4%)例患者的偏头痛发作与眩晕无明显时间相关性。

③伴随耳部症状:22例(48.9%)患者无明显耳部伴随症状,其余23(51.1%)例患者伴有不同程度的耳鸣和/或耳闷塞感。

2 两组患者疗效比较

治疗组23例VM患者,22例完成治疗后3月随访,1例失访;对照组22例患者,20例完成3个月随访,2例失访。

2.1 治疗后3个月眩晕累计发作次数的变化

治疗组22例完成随访的患者,整组眩晕累计发作次数由治疗结束前的5.40±1.18减少为1.23±0.92,5例患者随访期内未再发眩晕。对照组20完成随访的患者,整组眩晕累计发作次数由治疗结束前的5.50±1.24减少为2.65±0.81,2例患者随访期内未再发眩晕。经两组配对样本t检验统计分析,两组患者治疗后的平均眩晕发作次数均较治疗结束前减少(P<0.05),表明两组治疗方法均可减少VM患者的眩晕发作次数。

将每位患者治疗结束前后的眩晕累计发作次数进行配对分析,得出每位患者的眩晕累计发作次数降低百分比=(治疗结束前的眩晕累计次数-治疗结束后的眩晕累计次数)/治疗结束前的眩晕累计次数×100%。治疗组的眩晕累计发作次数降低百分比为(76.67±3.12)%(N=22),而对照组的眩晕累计发作次数降低百分比为(54.67±4.37)%(N=20),对两组所得的百分比进行独立样本t检验发现治疗组的眩晕累计发作次数降低百分比低于对照组的眩晕累计发作次数降低百分比(P<0.05),表明治疗组联合穴位注射的方案能在单纯口服氟桂利嗪的基础上进一步降低VM患者的眩晕累计发作次数(表1、2及图1)。

表1 治疗结束前后眩晕累计发作次数的比较

表2 治疗结束前后眩晕累计发作次数减少百分比比较

图1 治疗结束前后眩晕累计发作次数(A)及眩晕累计发作次数减少百分比比较(B)的统计分析结果(*P<0.05)。

2.2 治疗后3个月眩晕累计发作天数的变化

治疗组22例完成随访的患者,整组眩晕累计发作天数由治疗结束前的9.96±2.17减少为2.82±1.87。对照组20例完成随访的患者,整组眩晕累计发作次数由治疗结束前的10.15±2.78减少为5.10±2.05。经两组配对样本t检验统计分析,两组患者治疗后的平均眩晕累计发作天数均较治疗结束前减少(*P<0.05),表明两组治疗方法均可减少VM患者的眩晕累计发作天数。

将每位患者治疗结束前后的眩晕累计发作天数进行配对分析,得出每位患者的眩晕累计发作天数降低百分比=(治疗结束前的眩累计晕天数-治疗结束后的眩晕累计天数)/治疗结束前的眩晕累计天数×100%。治疗组的眩晕累计发作天数降低百分比为(72.07±17.96)%(N=22),而对照组的眩晕累计发作天数降低百分比为(49.28±20.28)%(N=20),对两组所得的百分比进行独立样本t检验发现治疗组的眩晕累计发作天数降低百分比低于对照组的眩晕累计发作天数降低百分比(P<0.05),表明治疗组联合穴位注射的方案能在单纯口服氟桂利嗪的基础上进一步降低VM患者的眩晕累计发作天数(表3、4及图2)。

表3 治疗结束前后眩晕累计发作天数的比较

表4 治疗结束前后眩晕累计发作天数减少百分比比较

图2 治疗结束前后眩晕累计发作天数(A)及眩晕累计发作天数减少百分比比较(B)的统计分析结果(*P<0.05)。

2.3 治疗后3个月眩晕发作程度的变化

治疗组22例完成随访的患者,整组眩晕发作程度由治疗结束前的6.23±1.27减少为2.36±1.29。对照组20完成随访的患者,整组眩晕发作程度由治疗前的6.65±1.09减少为2.30±1.30。经两组配对样本t检验统计分析,两组患者治疗后的平均眩晕发作程度均较治疗前减少(*P<0.05),表明两组治疗方法均可减少VM患者的眩晕发作程度。

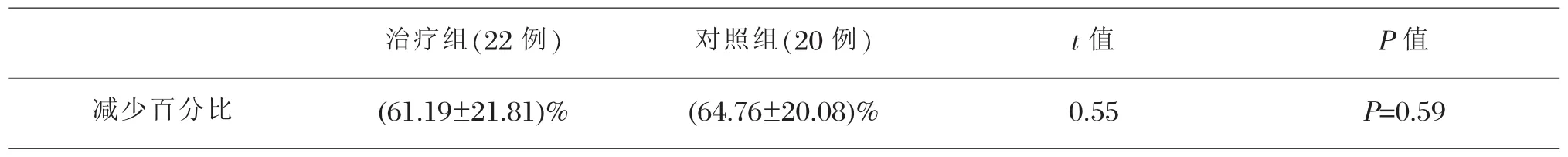

将每位患者治疗结束前后的发作程度进行配对分析,得出每位患者的眩晕发作程度降低百分比=(治疗结束前的眩晕程度-治疗后的眩晕程度)/治疗结束前的眩晕程度×100%。治疗组的眩晕发作程度降低百分比为(61.19±21.81)%(N=22),而对照组的眩晕发作程度降低百分比为(64.76±20.08)%(N=20),对两组所得的百分比进行独立样本t检验发现治疗组的眩晕发作程度降低百分比与对照组的眩晕发作程度降低百分比无统计学差异(P>0.05),表明治疗组联合穴位注射的方案尚不能在单纯口服氟桂利嗪的基础上进一步降低VM患者的眩晕发作程度(表5、6及图3)。

表5 治疗结束前后眩晕发作程度的比较

表6 治疗结束前后眩晕发作程度减少百分比比较

图3 治疗结束前后眩晕发作程度(A)及眩晕发作程度减少百分比比较(B)的统计分析结果(*P<0.05)。

2.4 不良事件

23例接受翳风穴注射的治疗组患者中未见不良反应;22例接受氟桂利嗪口服的对照组患者中仅2例出现轻度的困倦嗜睡感,无其他不良反应出现。

讨论

前庭型偏头痛(Vestibular Migraine,VM)不仅困扰着大多数眩晕患者,也困扰着很多临床医生。不但因为诊断依据相对复杂(包括眩晕的发作频率、严重程度、持续时间及伴随偏头痛症状等),极易误诊,还因为即便诊断明确,治疗后也极易复发,让很多患者及医生对该病的远期治疗效果缺乏信心。目前认为VM的发病机制与偏头痛相同,临床治疗方案也是参照VM的方案进行,包括发作期治疗和间歇期治疗[1,2,9]。目前报道的国内外西医治疗方案最经典的为口服氟桂利嗪,虽然已经取得一定临床疗效,但对于眩晕发作的诸多临床指标的总体控制率方面尚待进一步提高[5-7],且国外和国内患者的体质差异导致疗效报道的不一致。尽管VM的治疗为综合性治疗,包括改变生活方式、药物治疗和前庭康复训练等[10,11]。本研究探索在西医口服氟桂利嗪治疗方案的基础之上结合中医翳风穴穴位注射地塞米松、山莨菪碱及利多卡因治疗VM,在部分眩晕发作指标方面显示出比单纯口服氟桂利嗪更好的疗效。

中医脏腑经络学说认为穴位刺激疗法具有舒经活络、通畅气机、调节阴阳的作用。穴位注射疗法首称“水针”疗法,将中医针刺机械刺激腧穴的作用和西医注射的药物作用相结合。耳鼻咽喉科多用于耳聋[12]及耳鸣[13]的治疗,但尚未见在前庭型偏头痛治疗中的报道。翳风穴与内耳前庭邻近,便于局部注射的药物发挥作用。与全身静脉及口服应用的药物相比,不仅全身所需的用药总量小及毒副作用小,而且局部注射于组织间隙的的药物浓度高释放持久。

地塞米松为经典的肾上腺糖皮质激素药物,具有抗炎、抗毒、抗过敏、抗风湿等作用,山莨菪碱为拮抗M胆碱受体的抗胆碱药,可使平滑肌明显松弛,解除微血管痉挛,同时有镇静作用。利多卡因是临床常用的局麻药,可抑制细胞膜上的离子通道。

本研究首次尝试将以上三种药物联合注射于翳风穴用于VM的治疗,起到了调整VM患者的前庭功能及进一步改善患者部分眩晕指标的功效。我们发现,单纯口服氟桂利嗪治疗3个月能够明显减少VM患者的眩晕累计发作次数,由治疗结束前的(5.50±1.24)次减少为(2.65±0.81)次(P<0.05),但联合翳风穴注射治疗组将眩晕累计发作次数由治疗结束前的(5.40±1.18)次减少为(1.23±0.92)次(*P<0.05)。尽管两组治疗方法均可有效减少VM患者的眩晕累计发作次数,但是通过配对样本t检验及独立样本t检验分析,我们发现联合翳风穴治疗组的眩晕累计发作次数降低百分比低于对照组的眩晕累计发作次数降低百分比(*P<0.05),表明治疗组联合穴位注射的方案能在单纯口服氟桂利嗪的基础上进一步降低VM患者的眩晕累计发作次数(表1、2及图1)。

此外,单纯口服氟桂利嗪治疗组能够明显减少VM患者的眩晕累计发作天数,由治疗结束前的(10.15±2.78)天减少为(5.10±2.05)天(*P<0.05),但联合翳风穴注射治疗组将眩晕累计发作天数由治疗结束前的(9.96±2.17)天减少为(2.82±1.87)天(*P<0.05)。尽管两组治疗方法均可有效减少VM患者的眩晕累计发作天数,但是通过配对样本t检验及独立样本t检验分析,我们发现联合翳风穴治疗组的眩晕累计发作天数降低百分比低于对照组的眩晕发作次数降低百分比(*P<0.05),表明治疗组联合穴位注射的方案能在单纯口服氟桂利嗪的基础上进一步降低VM患者的眩晕累计发作天数(表3、4及图2)。

最后,我们对两组患者治疗结束前后的眩晕发作程度也进行了比较分析,联合穴位治疗组眩晕发作程度由治疗结束前的6.23±1.27减少为2.36±1.29。单纯口服氟桂利嗪组的眩晕发作程度由治疗结束前的6.65±1.09减少为2.30±1.30。经两组独立样本t检验统计分析,两组患者治疗后的平均眩晕发作程度均较治疗结束前减少(*P<0.05),表明两组治疗方法均可减少VM患者的眩晕发作程度。尽管两组治疗方法均可有效减少VM患者的眩晕发作程度,但是通过配对样本t检验及独立样本t检验分析,我们发现联合翳风穴治疗组的眩晕发作程度降低百分与对照组的眩晕发作程度降低百分比之间无明显统计学差异(P>0.05),表明治疗组联合穴位注射的方案尚不能在单纯口服氟桂利嗪的基础上进一步降低VM患者的眩晕发作程度(表5、6及图3)。

总之,VM的预防发作除了目前经典的口服氟桂利嗪治疗及本研究中的翳风穴穴位注射之外,综合处理及多学科治疗是趋势,临床工作中还需要对患者进行饮食及睡眠等生活习惯的调理,特别焦虑的患者还需要进行必要的心理疏导和抗焦虑抗抑郁治疗,最终能够最大程度地降低眩晕复发的诸多指标,提高患者的生活质量。

1 DieterichM,ObermannM,CelebisoyN.Vestibular migraine:the most frequent entity of episodic vertigo[J].Journal of neurology.2016;263(Suppl 1):82-89.

2 Sohn JH.Recent Advances in the Understanding of Vestibular Migraine[J].Behavioural neurology.2016:1801-1845.

3 LempertT,NeuhauserH.Epidemiologyofvertigo,migraine and vestibular migraine[J].Journal of neurology.2009;256(3):333-338.

4 Lempert T,Olesen J,Furman J,et al.Vestibular migraine:diagnostic criteria:consensus document of the Barany Society and the International Headache Society[J].Der Nervenarzt.2013,84(4):511-516.

5 Lepcha A,Amalanathan S,Augustine AM,et al.Flunarizine in the prophylaxis of migrainous vertigo:a randomized controlled trial[J].European archives of oto-rhinolaryngology:official journal of the European Federation of Oto-Rhino-Laryngological Societies(EUFOS):affiliated with the German Society for Oto-Rhino-Laryngology-Head and Neck Surgery.2014,271(11):2931-2936.

6 袁庆,刘得龙,余力生,等.氟桂利嗪预防性治疗前庭性偏头痛眩晕发作的前瞻性随机对照研究[J]..临床耳鼻咽喉头颈外科杂志.2016,30(10):805-810.

7 杨丽,黄洁,王洁屹,等.氟桂利嗪治疗前庭型偏头痛的疗效及安全性分析[J].中华耳科学杂志.2016,14(4):451-454.

8 桑文文,洪渊,杨旭.眩晕患者床旁检查[J]..中国卒中杂志.2015,(5):414-422.

9 von Brevern M,Lempert T.Vestibularmigraine[J].Handbook of clinical neurology.2016,137:301-316.

10 Furman JM,Balaban CD.Vestibular migraine[J].Annals of the New York Academy of Sciences.2015,1343:90-96.

11 Luzeiro I,Luis L,Goncalves F,et al.Vestibular Migraine:Clinical Challenges and Opportunities for Multidisciplinarity[J].Behavioural neurology.2016:6179805.

12 周长华,桂明才,徐丹,等.地塞米松耳后注射治疗突发性聋的临床研究.中国中西医结合耳鼻咽喉科杂志,2016,24(2):99-100,98.

13 谭君颖,张剑宁,李明.耳迷根穴位注射治疗特发性耳鸣的疗产效观察.中国中西医结合耳鼻咽喉科杂志,2015,23(1):16-20.