守望神舟

2017-02-24祁亚虎

祁亚虎

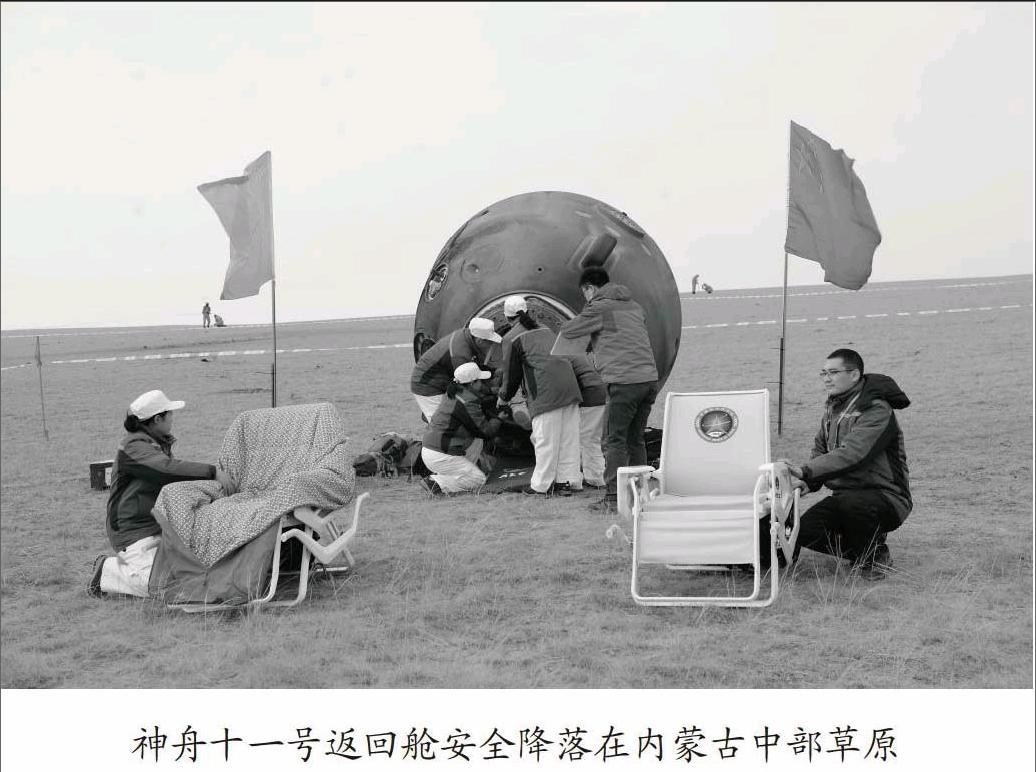

2016年11月18日13时59分,我国载人航天历史上又一个重要时刻。神舟十一号返回舱成功在内蒙古主着陆场着陆,2名航天员巡天万里后,安全回到祖国怀抱。这一刻,成功的喜悦笼罩着这片土地。

如果把载人航天比作一篇文章的话,火箭腾飞是华丽的开篇,精准测控是内容的展开,那么承担飞船返回舱搜救回收工作的着陆场站,就是最后画上的句号。

千里北上赓续荣誉

进入着陆场站,一排排整齐的搜救车队,停机坪上蓄势待飞的直升机,鲜艳夺目的宣传横幅,都让人感到一种众志成城、决战决胜的昂扬气氛。我想,这样一股精气神不仅源自过硬的实力,更源于他们多年以来的深厚积淀。

熟悉着陆场站的人都知道,这是我国唯一的航天测控回收单位,更是一支创造过无数辉煌荣誉的英雄团队。

1970年,我国成功发射“东方红一号”,中国航天人开始向新的目标进军,发射返回式卫星。卫星上天不易,让卫星返回更难,其中最关键的是要掌握卫星回收技术。当时,世界上只有苏联和美国掌握了卫星回收技术。其中,美国是经过了12次失败才获得成功。

新组建的回收测量站,肩负着国家使命,走上了卫星测控回收的最前沿。那是一个创业维艰的年代,面对全新的领域,他们没有技术储备,一切从零开始。摸索中干,实践中学,经过几年努力奋斗,基本掌握了卫星回收技术,初步建起了卫星回收系统。

1975年11月26日,我国第一颗返回式卫星发射升空,按计划卫星3天后返回地面。回收测量站初次出征,赶赴我国西南某地。他们靠着超短波定向车、无线电定向仪等今天看起来很落后的装备,凭着不怕艰苦、不怕困难的惊人毅力,成功地对卫星进行了回收。中国由此成为世界上第三个掌握卫星回收技术的国家。

航天事业在发展,回收测量站肩负的使命越来越重,回收航天器的种类也越来越多。1992年,我国载人航天工程正式启动。着陆场系统成为当时载人航天工程七大系统之一,回收测量站作为该系统的主体单位,被改编为着陆场站。

着陆场站承担的任务有了全新的内容,从飞船着陆测控到返回舱落点计算,从气象预报到通信保障,从返回舱搜索回收,到航天员救援,任务之艰巨,责任之重大,前所未有。

1999年7月,着陆场站千里北上,挺进阿木古郎草原。当年11月21日,神舟一号顺利回收。着陆场站首战告捷。

2003年10月16日,当航天英雄杨利伟在着陆场站搜救队员的协助下,微笑着走出返回舱时,千年飞天梦,盛世一朝圆,中国再次成为继俄罗斯、美国之后,第三个成功掌握载人航天技术的国家。为此,着陆场站荣获国家颁发的“中国载人航天工程突出贡献奖”。2005年胡主席签署命令,授予“功勋着陆场站”荣誉称号。

据统计,到今年,着陆场站人先后两下东南边陲,三攀云贵高原,八战白山黑水,十一上内蒙古草原,十一次赴西北戈壁,二十一次深入蜀中盆地,足迹遍布26个省、市、区,圆满完成了23颗返回式卫星、11艘神舟飞船测控回收任务。

今年,着陆场站参试人员从草长莺飞的三月开始进驻场区,成功执行完“实践十号”任务后,继续坚守,准备执行神舟十一号任务。转眼,已经到了寒风飘雪的季节。

着陆场站党委书记刘成告诉我,随着任务临近,大家精神饱满、干劲十足,自觉高标准完成各项工作。在站里,大家都有这样一个共识:着陆场人为国家使命而生,为国家使命而战。

盘马弯弓千锤百炼

第二天,场区万里晴空、风轻云淡,这样的气象条件对执行任务非常有利,是难得的好天气。

下午1时,主着陆场区任务前第六次综合演练拉开帷幕。身着橘红色搜救服的参试人员清点装备,整装出发。

此次搜索救援演练想定返回舱搭载2名航天員正常返回至着陆区,返回舱状态良好,呈倾倒姿态,旁边放置模拟信标机。演练按照任务当天程序,从部队集结出发开始,至返回舱吊装结束。

随着指挥长“演练开始”命令的下达,由7架直升机和2架无人机组成的空中搜救分队依次起飞,犹如长空雄鹰向草原突进。与此同时,由地面搜救分队、地面警戒分队和地面回收分队组成的地面分队,宛若骏马向草原挺进。“749直升机发现目标!”很快,空中搜索分队传来消息,直升机上的定向仪收到了返回舱信标机传来的信号。

“地面分队向落点开进!”指挥长一声令下,“雄鹰”呼啸,“骏马”奔驰,一场空地协同搜救大战拉开了序幕。

16时43分,搜索直升机降落至返回舱落点周围,搜救队员和医监医保人员依次从直升机上跃下,迎着螺旋桨卷起的大风,携带各种搜救设备奔向落点。

“处置区建立完毕”“待命区建立完毕”“警戒区建立完毕”“返回舱外观检查完毕”……一声声口令此起彼伏,在现场指挥员的指挥下,各项处置工作有条不紊地开展。

蓝天大地之间,直升机、各类车辆整齐停放,处置区、警戒区线条分明,工作人员、警卫人员各司其职。好一幅草原回收的壮观画面!

李权指挥长告诉我,整个演练过程中,各系统状态稳定良好,各岗位人员配合默契,达到了检验前期训练效果的目的。此次任务技术状态新、持续工作时间长,着陆场区在充分借鉴历次神舟飞船搜索回收的成功经验基础上,立足各种困难情况、复杂条件,光应急方案就有几十项,全系统合练已经搞了5次,而各个分系统的单项演练就更多了。

台上一分钟,台下十年功。每次神舟任务搜救回收工作都能迅速、顺利完成,靠的就是这样一次又一次的演练。

平凡岗位传奇人物

在着陆场站,我见到了闻名已久的“二李”。

李涛,救生回收队队员,从1999年至今,执行了从神舟一号到神舟十号所有开舱任务,被称为“神舟第一开舱手”。

“航天员返回地面,看到的第一个地球人就是我,我帽子上还有几个航天员签过名呢!”说起这份特殊的“待遇”,李涛充满了自豪。

荣誉的背后是艰辛的付出。这些年,为了练就一手过硬的开舱本领,李涛没少吃苦头。他从舱门的构造原理、舱内外气压平衡知识等多方面入手,反复琢磨,将每个动作反复练习上千次。功夫不负有心人,他创造了30秒内打开舱门的纪录。

“神舟七号”任务前的一次演练中,突遭雷暴,模拟信标机随时可能被雷电击毁。李涛冒着被雷击的危险,只身冲上前去对信标机进行保护,避免了设备损失,保证任务J顿利完成。

李涛说:“我觉得自己是沾了神舟飞船的光,为了航天人的这份荣誉,再多付出都值得。”提起这次任务,他依然感到兴奋,就像17年前第一次开舱一样充满期待。

李占山,和李涛是同一年到站里,从神舟一号到神舟十号,都担任地面车队向导。这些年在备战任务期间,只要有空闲,他总喜欢带着指南针、地图去草原上转悠,有车坐车,没车靠走,常常是迎着朝霞出发,沐着余晖归来。

他走遍了场区的沟沟坎坎,行程超过3万公里,标定主着陆场区地形图30多份,记录点位近500个、道路40多条,采集地理信息超过1万余条。草原上哪里有沟、哪里有坎,他了如指掌,被称为“草原活地图”。在茫茫草原上,他就像指南针一样,有了他,任务成功就多了一份保障。

可就在去年,他却主动要求去学习新配发的通信设备,调整到通信岗位上。原来随着科技的进步,新配发的导航系统越来越精确,李占山感到以后他这个“活地图”发挥作用的空间已经不大了,如果一成不变、继续留在地面引导车上,岂不是要渐渐落伍?经过半年多的学习培训,他由一名通信专业的“门外汉”,逐渐成为一名优秀的通信骨干,实现华丽转型。

“辉煌只代表过去,谁也不能躺在功劳簿上过日子。”交谈中,这位面庞黝黑的甘肃汉子朴实地说。

“回收一号”是返回舱出黑障区后第一个发现目标的地方。在那里,我听到了关于“雷达捕手”孙玉柱的许多故事。

孙玉柱是着陆场站的一名高级工程师,中等个头,斯斯文文,虽然戴着眼镜,眼光依然很有神采。孙玉柱平时话不多,但是说起他的“老搭档”某型号雷达,便打开了话匣子。

这套雷达是我国自行研制的,从它尚未投入使用时,孙玉柱就受命到北京某研究所学习监造。1999年孙玉柱学成归队,雷达正式投入实战应用。在执行“神舟一号”任务时,孙玉柱快速捕获了返回舱,圆满完成了他的首次任务。

到今天,孙玉柱和这套雷达已经朝夕相处了19年。19年来,他们一人一机,相辅相成,精益求精,不断在岗位上刷新纪录。

这套雷达设计寿命是15年,随着服役年限增加,元器件老化,设备故障时有发生。每次雷达“发脾气”,孙玉柱总能想方设法把它“哄”好。因此,大家们都说,孙玉柱和雷达是“最佳搭档”。

如今,45岁的孙玉柱依然工作在一线岗位上,雷达设备也已经到“退休返聘”的第二年,他们一起为梦想和使命继续坚守。

仰望星空等你归来

每次参加神舟任务,着陆场站人总会在心里凝结一种特别的情愫:他们把航天员当作远行的亲人,精心完成各项准备工作,营造安全舒心的搜救环境,建立一座有着归属感的港湾,翘首企盼航天员顺利归来。

“我在草原等你,期待和你最美的相遇。”这是任务期间着陆场站一位技术人员写给“神舟”的诗句。

这片广袤的草原,在一次次见证中国航天蓬勃发展的同时,也成了一代又一代着陆场站人的精神家园,他们把智慧汗水和酸甜苦辣,都挥洒在了这片土地上。

“回收四号”是每次飞船回收时返回舱乘伞下降的图像,就是在这里第一个拍摄到的。王栋站长告诉我,这里与最近的一家牧民也相距数十公里。在“回收四号”旁,有方圆十几公里内唯一的一棵树,被当地牧民称为“神树”。

在前往“回收四号”的草原路旁,我看到了这棵树。树虽不高,但在一望无垠的草原上却显得格外突出。树上有一个很大的鸟巢,树梢上还有一些枯枝,树干上系满了当地牧民用来祈福的哈达。

当地牧民流传着一种说法,每逢有飞船回收任务的时候,这棵树就长得枝繁叶茂,格外旺盛。看着树上那五颜六色的哈达,我不禁想,与其说它是“神树”,不如说它承载着牧民对神舟平安返回的美好祝愿。

15名参试人员、11台特种装备车,就是光测点号的全部。从今年10月开始,他们便进入这里,开始草原深处的“孤岛生活”。

某光测设备是为新列装设备,今年9月出厂后便装备到场区执行任务。由于设备灵敏度提高,稍微动一下,就可能离开目标十几公里。为了及时拍到返回舱主伞打开后的画面,他们将每项训练都重复上千遍,已经跟踪过航拍飞机52次,国际空间站21次,信号弹47次,探空气球20次,练出了一手“快、准、稳”的绝活。

“這是我们的秘密武器,我们有信心在任务中亮剑决胜。”设备负责人祝仁虹对我说,他们对于夺取此次任务成功势在必得。

“首次要有百倍的信心,百次要有首次的标准。”这句充满辩证思维的科研哲理,已经成为科技人员们自觉践行的信条。

辉煌的成就,崇高的荣誉,让着陆场站声名远播,但这背后,更多的是着陆场人南征北战、四海为家的艰辛付出。

搜救队员杨献的小孩还不到一岁,查出胸骨发育不正常,爱人在家特别着急,催他回家。考虑到杨献家中的情况,单位让他回家探望。没想到,三天后,他又回到了场区。他说,我陪了孩子三天,家里的事放心了,场区还有很多工作,不回来不放心。

这就是着陆场人,他们爱事业也爱家庭,他们在爱的天平之上,努力地平衡着。

冯康,空中搜救通信某设备操作手,专业技术过硬,心理素质好,得到了大家的一致认可。事业有成,家庭也甜蜜幸福,今年爱人已怀有身孕,预产期就在10月中旬。

本打算回家陪伴妻子的冯康,接到上级通知,他分管的设备要尽快返厂检修,为神舟十一号任务做准备。冯康二话不说,背起行囊,就匆匆而去。孩子出生日期与任务冲突,没有亲眼见证孩子的出生,多少有些遗憾。

如今,看着手机里刚刚出生不久的宝贝女儿的照片,冯康脸上写满了幸福,“我们把航天员安全接回祖国怀抱,这就是送给孩子最好的礼物”。

在担负测控与气象任务的“回收二号”,一辆宿营车住着8名队员,担负安全警卫工作。在执行任务的几个月,这里就是他们的家。他们都非常年轻,脸庞看起来还略显稚嫩。队员李永霖、梁嵩山出生于1998年,是这次着陆场区参加任务年龄最小的人。

一台电视机,一个报纸杂志栏,就是这个小点号里所有的娱乐设施。除去站岗执勤,大多数漫长的时间,他们都在聊天中度过。

小李告诉我,他们聊得最多的就是即将执行的神十一任务,任务那一天,他们将搭乘直升机到达飞船着陆现场执行现场警戒任务,想想都觉得特别兴奋。那一刻,他笑得格外灿烂。

一年多前,他们还是父母眼中不懂事的孩子。如今,已经成长为守卫飞船回归港的英勇卫士。他们的青春因为有了汗水的浇注与寂寞的磨炼,更加熠熠生辉。

随着任务圆满完成,草原很快又恢复了往日的宁静。乘车离开着陆场站的时候,我回头看到不远处的希拉木仁庙,在蓝天白云下,显得格外庄严神圣,这是藏传佛教的圣地。

而着陆场区,这片承载着光荣与梦想的土地,正是着陆场人心中的福地。他们为了事业和信仰而执着守望,收获了更加芬芳的幸福。

责任编辑/兰宁远