金融驱动城镇化发展的机制与维度

2017-02-23邵川刘传哲

邵川 刘传哲

摘要:城镇化不仅仅是一个人口在空间集聚导致城镇规模扩张的过程,还是一系列紧密联系的变化过程的综合反映,既有城镇人口与城镇数量的增长,也有经济、政治、环境、社会的发展演变。集聚效应是导致城镇发生与演变的机制,金融的外部性是集聚发生的重要动力。金融驱动城镇化发展的机制是通过金融的外部性与循环累积因果效应两个方面发生的,金融机构提供金融产品与金融服务等中间产品以降低企业融资成本;企业融资成本的降低将增加区位效应,促进产业集聚与要素集聚,进而推动城镇规模扩张;城镇规模扩张引致的要素集聚及经济增长对金融发展产生了“需求引领”作用,同时也给金融发展提供了更为广阔的市场,金融发展不断深化,二者之间形成循环累积因果链条。金融支持城镇化发展有三个机理层面:一是金融支持经济发展层面,为城镇化进程中的经济增长、产业结构优化、劳动分工提供金融支持;二是金融支持城镇建设层面,为城镇化基础设施建设以及公共产品和服务提供金融支持;三是金融支持人口城镇化层面,为农村转移人口提供理财渠道与增加财产性收入等提供金融支持。鉴于城镇化发展具有“路径依赖”特性,要把促进农业产业化、产业结构优化以及农村经济增长作为金融支持城镇化的经济因子路径,把促进农村医疗条件、农村通讯水平与农村恩格尔系数的提升与优化作为金融支持城镇化的社会因子路径。

关键词:集聚效应;循环累积因果效应;金融发展:城镇化

中图分类号:F299 文献标识码:A 文章编号:1003-854X(2016)11-0017-06

城镇化不仅仅是一个人口在空间集聚导致城镇规模扩张的过程,还是一系列紧密联系的变化过程的综合反映,既有城镇人口与城镇数量的增长,也有经济、政治、环境、社会的发展演变。金融之所以成为推动城镇化发展的重要因素之一,主要在于金融是现代经济发展的核心,而经济增长是城镇化的核心动力,所以,金融与城镇化发展之间有内在的逻辑性。一方面,金融的外部性使得企业生产成本下降,企业生产成本下降导致要素在城镇集聚,城镇要素集聚强化金融的外部性,循环往复,推动城镇化进程;另一方面,金融发展推动经济增长,经济增长促进完善城镇基础设施、提高城镇生产与生活功能,进而推动人口、资本等要素在城镇集聚,城镇化水平提高,城镇化水平提升反过来促进要素集聚与市场扩大,带动金融发展。金融与城镇化发展之间相互作用,形成螺旋式上升态势,由此产生了互动机制。

一、金融驱动城镇化的机制分析

城镇化的动力机制来自于集聚效应。金融的外部性是促进要素集聚发生的驱动力。集聚效应是指劳动力、资金、技术等经济要素在空间集聚中产生了经济效益,包括成本下降、技术外溢、规模经济等,并引致要素进一步向该区域集中。集聚发生的过程表现为要素集聚——经济增长——城镇规模扩大——要素进一步集聚,这种螺旋上升的过程被称作循环累积因果效应。集聚是城市产生的基本动力。也是城市规模扩大与城镇化发展的重要因素。从集聚的角度探讨金融驱动城镇化发展的动力机制,空间经济学、产业经济学与循环累积因果理论给出了多维度的阐述。

1.金融的外部性是集聚发生的驱动力

金融的外部性是集聚的驱动力。金融的外部性,是指由于金融服务与金融产品等是企业共同需要的中间投入品,企业具有在空间上围绕金融机构集聚以降低交易成本与融资成本的根本动力:换言之,健全的金融体系是提升区位效应的重要因素,区位效应的提升将引致要素在空间的集聚。金融发展对城镇化的推动就是通过为经济发展与城镇建设提供便利的金融支持,促进要素在空间有效集聚。产生集聚效应,从而推动城镇化进程。

空间经济学认为,集聚的向心力来自于关联效应、厚实的市场、知识溢出和其他外部经济。这里的“其他外部经济”特指金融的外部性。金融的外部性主要源自于廠商的集聚和劳动者的集聚所造成的市场需求量上升、交易量和交易频度上升以及交易成本的节省等,是驱动城市集聚的重要动力。马歇尔(2001)将金融的外部性描述为金钱的外部性,是基于市场规模扩大提高中间投入品的规模效益以及劳动力市场共享而产生,与基于知识外溢(信息交换和技术扩散)而产生的技术外部性相区别。总之,要素之所以集聚,是因为集聚带来了诸如成本节约、规模效益等金融的外部性。

产业经济学认为,金融产品是企业共同需要的中间产品,企业有围绕金融产品集聚发展的内在逻辑。企业集聚发展的重要原因之一是某些行业的企业从同一个供货商那里购买某种中间投入品,如果满足以下两个条件,企业就会聚集在一个供货商周围:一是单个企业的投入品的需求量不足以开发出中间投入品生产的规模经济;二是运输成本相对较高。将金融产品与金融服务作为各企业共同需要的中间投入品,金融机构即为金融产品的供货商。首先,企业从共同的供货商那里购买这种中间投入品;其次,这种中间投入品满足上述企业集聚的两个条件。金融产品的投入使用,一方面大大降低了产品生产成本,产生成本节约效应,另一方面要求生产的空间集中,产生要素集聚效应,这两种效应被称为金融的外部性,它是集聚的驱动力,通过降低企业融资成本、提高区位效应等途径,促进集聚发生。

在金融外部性的作用下,由于厂商的市场需求上升、运输等贸易成本下降,这些都给工资等要素价格上升形成了一种推动力,工资上升又进一步推动劳动力集聚,如此一来,城市集聚、金融外部性到工资上升就形成了一种循环因果效应。

2.金融发展与城镇化之间存在循环累积因果效应

金融发展与城镇化密切相关,互为动力,相互促进,产生循环累积因果效应(见图1)。一方面,金融发展通过促进储蓄向投资转化、提高资本配置效率、优化金融市场结构等功能促进生产要素向城镇集中,推进城镇化发展;另一方面,城镇化水平的提升可以通过集聚生产要素、提高城镇基础设施与公共服务水平等途径,扩大市场规模,不断创造新的金融需求,刺激金融供给,从而提高金融发展水平。

在城镇化发展的中期阶段,城镇化进程速度加快,产生了巨大的资金需求,无论是城镇自身的基础设施建设,还是中小企业发展,都离不开充足的资金支持。一方面,金融体系通过“供给带动”效应促进城镇化发展。金融的基本功能是为经济系统提供有效和便利的支付系统。确保城市经济体系中储蓄和投资的正常进行,提供资金融通的渠道。促进储蓄向投资转化,提高资本配置效率,降低市场交易成本。城市金融体系为城市化进程提供更好的资金支持和必要的资本积累。吸引生产要素向城镇集聚,推进城镇化发展。另一方面,金融通过“需求追随”效应得以持续发展。城镇化水平的持续提升可以促进生产要素的不断集聚。人口、资金、技术等要素的集聚导致市场规模扩大。从需求和供给两方面促进城市金融的发展:城镇基础设施建设扩大了资金需求,不断创造出新的金融需求,从而相应提高金融发展水平。

二、金融驱动城镇化发展的维度

资本投入水平是城镇化最重要的影响因素。提升城镇化水平的关键是促进资本的形成,为农业现代化、工业化和城镇建设提供必要的资本积累。金融对城镇化发展的驱动主要通过城镇经济、城镇建设以及农村人口向城镇人口转化等多个维度推动城镇化的全面发展。

1.金融促进城镇经济发展

首先,金融体系具有有效配置资本的特性。运转良好的金融体系对具有发展潜力的企业及企业的创新活动有较强的辨识能力,提供风险融资保障,并由此产生金融的生产性动力。20世纪初,Schum-peter从企业家才能与创新的角度发现了金融体系的资本配置特性;20世纪90年代,King和Levine进一步明确金融中介能够评估生产技术的先进与落后,并对高技术项目提供融资,推动技术进步,技术进步也因良好的金融体系而加快更新速度。在完善的金融体系下,银行能够有效甄别项目的“好”与“坏”,创新行为与企业家才能被金融机构所识别,并获得更多的资本支持。金融体系的生产性动力正是通过企业家的才能与创新发挥出来的,金融体系通过技术创新项目评估、动员储蓄、分散风险和显示创新的预期利润等影响企业家的创新行为,赋予企业家以生产性的力量,间接推动了技术进步与经济增长。

其次,金融具有推动城镇产业结构优化升级的功能。投资的关键在于投资的结构,即投资以何种分工模式被用于生产、科研以及教育上,投资只有与适当的分工模式相配合才可以提高生产效率。作为社会资金配置的重要平台,金融系统具有对资金进行社会化生产分工的功能,通过调节与引导资金流向,配置产业间的资金供给,优化城镇的产业结构。金融发展通过资金导向效应、资金形成效应和风险管理效应等促进产业结构的不断优化,进而推动经济增长。

2.金融支持城镇建设

城镇建设与金融发展存在着不可分割的关系,完善城镇功能、改善民生既是城镇化的根本目标,也是城镇金融的服务对象。国内外相关研究表明,金融对城镇化的支持作用,除去在经济增长方面的支撑之外,主要体现在对城镇基础设施建设的资金保障上。城镇基础设施与公共服务建设项目的资金需求具有长期、大额的特征,长远地看,当前城市基础设施项目建设资金主要依靠财政拨款的方式难以为继,加强城市基础设施的金融支持势在必行。

首先,城镇化进程必须要有资金保障。特别是在城镇化发展的初期与中期,城镇建设需要大规模的投资,较高的储蓄率和储蓄向投资的转换效率是城镇化快速发展的关键。联合国关于世界各国城市化进程的城市基础设施测算结果表明,发展中国家城市基础设施投资比例要占到全部固定资产投资比例的12-18%,我国学者测算的发展中国家城市基础设施建设投资比例应占GDP的3-5%。没有这部分投入,城镇化就不可能实现良性发展,没有金融对投入资金的保障,城镇化进程将会因建设资金投入不足而受到抑制。

其次,金融在交通设施建设中承担了必要的融资保障功能。城市交通发展与城镇化进程相伴相生,城市交通是城市得以扩张的基础,是经济要素向城镇集聚的必要保障,交通发展更加彰显了城市的集聚功能,经济要素集聚是城镇集聚效益彰显的保障,进而成为城镇化发展的基础,相应地,城镇化的发展促进了交通设施的完善与交通线路的扩张,金融在城市交通发展与完善中发挥了提供资金的功能。

第三,要素集聚对城镇住房建设提出了更高的要求。金融机构在城市住房融资方面的意义重大。预计到2020年,我国户籍人口城镇化率将达到45%,每年新增2000万城镇人口,住房需求规模大,而新增人口的大部分为中低收入人群,依靠自身能力购买商品房存在困难,需要金融体系融资支持。如果这部分城镇金融需求不能得到有效满足,那么城镇化进程将受到阻碍。

3.金融驱动人口城镇化

金融已经成为城市居民不可或缺的生活要素,服务于人们生活与生产的方方面面,在城镇化进程中,金融对农村转移居民的支持表现在对农民生产生活方式的转换,以及满足农民在保险、社会保障、自主创业、就业、理财以及消费信贷等方面的金融需求。为此,要从居民与金融机构两个方面增强金融对城镇化的支持:一方面,提升农民的金融意识与信用意识。只有具备了良好的金融意识和金融能力,才能够实现资金周转顺畅以及更高的资金利用效率。金融意识是指人们对于金融知识的了解程度、参与金融活动的意愿和能动性。它包含了信用意识、投融资意识、风险意识以及相关法律、法规意识。金融意识直接影响着金融行为,影响着人们管理财富与利用资源的方式方法,具有良好的金融意识可以优化人们的资金周转能力与致富能力。信用意识是一种重要的金融意识,人们只有具备良好的信用意识才会保持良好的信用記录,才能够获得信用贷款。另一方面,构建农村转移居民的征信体系。信用贷款无需抵押担保,只需凭借个人的收入资产证明、良好的信用记录与良好的还款记录即可获得信贷资金,这是农民获得资金的最低金融门槛。在城镇化进程中,金融机要构协同相关部门构建农民征信体系,设立农民信贷制度,为农民建立信用数据库并进行信用等级评定,对不同信用等级的农民予以信贷优惠措施设定。

三、金融驱动城镇化发展的实证分析

1.模型的潜变量

(1)农村城镇化水平。随着我国城镇化水平的提高和城镇化进程的深化,经济发展、社会和谐、绿色生态等城镇化质量指标的时序性被重新认识,农村城镇化的评价由单纯的城镇人口占总人口的比重发展为涵盖经济发展、固定资产投入、单位耕地产出、医疗条件、通讯条件以及恩格尔系数在内的多元化评价体系。

(2)农村金融发展水平。Goldsmith与Mckinnon将金融增长作为金融发展的替代指标,金融增长表现为金融资产规模相对于国民财富的扩张。Gold-smith用金融相关比率(FIR,FIR=金融资产总量/GDP)作评价指标,而Mckinnon采用金融深化程度(M2/GFP)衡量一国经济的货币化程度。在中国农村地区,金融资产相对单一。金融机构存款与金融机构贷款是主要的金融资产,缺少M2统计数据,且农村金融机构存款存在流失现象,所以农村金融发展评价只能采用较窄口径的存贷款数据作为衡量指标。农村金融评价指标之一是农村金融深度,农村金融深度:农村金融机构贷款/农村地区GDP;指标之二是农村金融效率,农村金融效率=农村金融机构贷款侬村金融机构存款。潜变量农村城镇化水平与潜变量农村金融发展之间为相关关系。

2.模型的观测变量

一是农村城镇化水平的观测变量。(1)经济增长变量,用实际人均生产总值测量,记为A1PGDPS;(2)产业结构变量一,用非农产业产值结构测量,记为A2NOARGG;(3)产业结构变量二,用非农产业从业人员结构测量,记为A3NOARGP;(4)经济密度变量,用单位面积GDP测量,记为A4EDENSI;(5)农业机械化变量,用单位耕地面积的机械动力测量,记为A5MECH;(6)交通变量,用人均道路长度测量,记为A6PROAD;(7)医疗水平变量,用每万人床位数测量,记为A7MEDICA;(8)财政变量,用人均公共财政支出测量,记为A8PEXPEN;(9)固定资产投入变量,用单位面积固定资产投入量测量,记为A9FAIN;(10)通讯变量,用人均移动电话测量,记为A10PHONE;(11)能源消耗变量,用单位GDP电耗测量,记为A11COENG;(12)城镇密度变量,用单位面积城镇数量测量,我国小城镇存在数量多、规模小的问题,近年来,江苏各市均采取了合并小城镇的措施。所以观测变量城镇密度对潜变量城镇化水平的影响应为负值,记为A12DENSITY;(13)耕地产出水平变量,用单位面积耕地产值测量,记为A130UTLA;(14)恩格尔变量,用城镇居民恩格尔系数测量,记为A14ENGEL。

二是农村金融发展的观测变量。(1)金融深度变量,用农村金融机构贷款与GDP比率测量,记为D1LGR;(2)金融效率变量,用农村金融机构贷款与农村金融机构存款比率测量,记为D2LDR。

3.测量模型与结构模型

结构方程模型是验证性因子分析模型和潜变量因果模型的结合,其中,因子模型部分是测量模型(Measurement Model),方程称为测量方程(Mea-surement Equation),描述潜变量与观测变量之间的关系(方程1、方程2),因果模型部分称为潜变量模型(Latent Variable Modle)或结构模型,方程称为结构方程(Structural Equation),描述了潜变量之间的关系(方程3)。

D=ADξ+δ(方程1)

A=AAη+ε(方程2)

η=гξ+ζ(方程3)

方程(1)用于度量潜变量农村金融发展水平与观测变量之间的关系;方程(2)用于度量潜变量农村城镇化水平与观测变量之间的关系;方程(3)用于度量潜变量η和ξ之间的因果关系。

A:内生指标(农村城镇化水平变量)组成的向量;D:外源指标(农村金融发展变量)组成的向量;ξ:外源潜变量组成的向量,本研究中指农村金融发展潜变量;η:内生潜变量组成的向量,本研究中指农村城镇化水平潜变量;AD:外源指标与外源潜变量之间的关系,是外源指标在外源潜变量上的因子负荷矩阵;AA:内生指标与内生潜变量之间的关系,是内生指标在内生潜变量上的因子负荷矩阵;δ:外生指标D的误差项;ε:内生指标A的误差项;г:外源潜变量对内生潜变量的影响:ξ:结构方程的残差项,反映了η在方程中未能被解释的部分。

4.模型分析

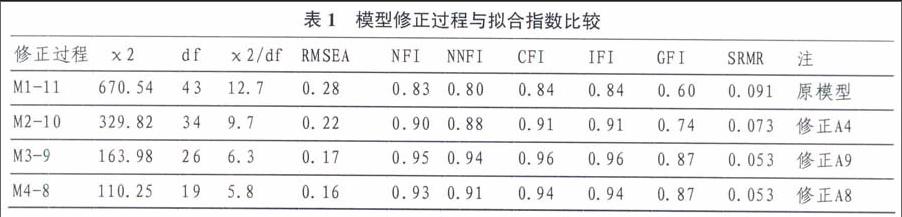

本文研究从2006年我国农村金融增量改革开始,基于2006-2014年东陇海地区184个样本,对农村金融发展与城镇化水平变量进行了6次修正,直至无可修正的变量为止,将模型的观测变量从11个精简到6个,修正过程与比较见表1。

模型M4-8是经过3次修正产生的模型。拟合效果最好,其NFI、NNFI、CFI、IFI、GFI、SRMR等拟合指标评价均不错,x2/df为5.8,也是接近于评价值5的标准,其大于评价值的原因有可能在于数据为非正态数据,但不影响ML的估计,ML估计是稳健的。所有指标载荷的绝对值均在0.6-0.95之间,处于合理范围内;除恩格尔系数与城镇化水平之间负向相关外,其余各观测变量与潜变量之间均为正向相关,参数与预设模型的关系合理。各参数估计值均通过t检验,表明各参数均显著不等于零,所以选择模型M4-8为验证性因子分析(CFA)的最终模型。将修正后的农村城镇化与农村金融发展的潜变量与观测变量代入方程1、方程2、方程3,得到结构方程模型(如图2所示)。

分析结果表明,在将城镇化水平确定为经济增长、基础设施、产业结构及社会发展等6个指标后,东陇海地区农村金融发展对农村城镇化水平有较为明显的影响,影响系数为0.60。不考虑其他变量,分解变量影响结果如下:金融深度每提高0.1,实际人均GDP将提高0.05万元,非农产业产值占比将上升4.1%,每千人的床位数将增加0.44个,单位耕地产出将增加0.04万元,恩格尔系数将下降0.04。金融效率每提高0.1,实际人均GDP将提高0.05万元,非农产业产值占比将上升4.2%,每千人的床位数将增加0.45个,单位耕地产出将增加0.041万元,恩格尔系数将下降0.04。

四、金融驱动城镇化发展的对策

城镇化的资金需求规模巨大,而农村金融资源相对短缺,在农村金融市场规模较小、金融有效供给不足的背景下,农村金融支持城镇化建设应有所侧重,必须寻找好着力点与切入点。做到“有所为,有所不为”。金融支持城镇化的实证分析表明,金融对农业产业化、农村非农产业结构以及农村经济增长具有顯著的影响,鉴于城镇化发展具有“路径依赖”特性,要把促进农业产业化、产业结构优化以及农村经济增长作为金融支持城镇化的经济因子路径。把促进农村医疗条件、农村通讯水平与农村恩格尔系数的提升与优化作为金融支持城镇化的社会因子路径。

首先,进一步规范民间金融,完善金融结构。农村金融增量改革之后。出现了小额贷款公司和村镇银行等新型农村金融机构,金融发展对经济增长、产业结构优化的影响作用显著提升,说明随着新型农村金融机构的发展,农村信贷市场竞争程度加剧,集中度下降,拓宽了农村信贷的来源渠道,农村小微企业的信贷可获得性相应提升,推动了农村产业结构优化及经济增长。要通过进一步降低村镇银行等新型金融机构的门槛,规范民间借贷,把民间金融纳入契约化、规范化轨道,推动普惠金融发展。发展服务于农村城镇化建设的政策性金融,进一步推动农信社向农村商业银行和农村合作银行改革。将民间金融纳入普惠金融发展轨道。

其次,探索与发展土地金融。不论是城市化还是城镇化,其资金需求都会涉及到土地的资金化,土地金融是解决农村城镇化资金缺口的突破口。在政策层面逐步理清农村土地的权利与金融权能的基础上。要加快赋予农地以金融权能,开发农地的金融属性,建设土地银行,实现土地的货币化与资本化。

第三,推动农村金融服务模式创新。要通过不断建立健全企业股票发行制度为创新型企业股权融资创造更便利的条件,并为不同类型的企业发行股票融资有针对性地构建不同的交易平台,完善股票市场交易规则和融资方式(股权质押融资等),加强对股票市场违法违规行为及企业股票发行过程中欺骗投资者等违规行为的监管,切实加大惩治力度,将有利保障股权资本市场上的资金以合理的成本流向真正的创新型企业。围绕农村城镇化金融服务模式的创新,通过建立与健全农村土地价值评估制度、家庭农场信用评定制度、农业保险与保障机制、农地承包经营权流转机制等,探索农村金融制度与金融服务的创新,以解决农村金融有效供给不足的问题。

(责任编辑 陈孝兵)