大学生进入政府与事业单位的决定因素与工资溢价研究

2017-02-22孔东民徐茗丽华中科技大学经济学院湖北武汉430074

孔东民,徐茗丽,华中科技大学 经济学院,湖北 武汉 430074

孔高文,暨南大学 管理学院,广东 广州 510632

大学生进入政府与事业单位的决定因素与工资溢价研究

孔东民,徐茗丽,华中科技大学 经济学院,湖北 武汉 430074

孔高文,暨南大学 管理学院,广东 广州 510632

虽然近期国内外媒体非常关注中国大学毕业生涌向政府部门或事业单位这一问题,但对此尚未有明确的学术研究。本文使用一个独特数据考察大学毕业生进入政府与事业单位的决定因素及其工资溢价水平。具体而言,我们利用来自某高校的毕业调研数据,发现家庭社会资本、学生的党员身份、性别和个人能力会显著影响毕业生进入政府与事业单位的概率。进一步,尽管在政府事业单位求职难度很大,但并不会给毕业生带来更高的工资。最终,本文结果在经过Heckman检验后依然成立。本文研究明确了“为什么中国毕业生渴望考取公务员”这一广泛讨论问题的决定因素,同时本文结论对政府部门也具有明晰的政策含义。

政府与事业单位; 家庭社会资本; 个人能力; 毕业生就业

一、导言

在中国,年轻的高校毕业生对进入政府机关或事业单位工作表现出强烈的愿望。近期一项由ChinaHR.com主持的对40 000中国毕业生的调查发现,自2008年起,公务员变成了毕业生求职的第一选择,超过了自2003年以来一直是第一热门求职方向的金融业*http://blogs.wsj.com/chinarealtime/2012/08/24/iron-rice-bowl-redux-official-jobs-no-1-says-survey.。与国内公务员对毕业生的吸引程度形成鲜明对比,在西方国家,公共支出的削减导致被政府职务吸引的劳动力数量较少[1]。然而在国内,由于大学生数量激增,劳动力市场竞争加剧,公务员岗位竞争非常激烈。十年前,毕业生只有150万,而2012年则有近700万大学生毕业。据人力资源和社会保障部的发言人称,2013年和2014年省级公务员招聘岗位数量与报名考生数量之比分别为1∶24.9和1∶25.2*http://www.wantchinatimes.com/news-subclass-cnt.aspx?id=20140426000100&cid=1103.。和大部分西方国家、亚洲其他国家的政府公务人员招工流程相类似,为了在行政事业单位谋取一个岗位,中国大部分考生毕业需要参与激烈的笔试和面试竞争。

近年来,这种现象也吸引了媒体的关注。《时代周刊(TIME)》指出“铁饭碗”的观念又开始重现,并且也尝试回答“为什么中国年轻人青睐公务员”*http://world.time.com/2013/03/27/the-iron-rice-bowl-is-back-why-young-chinese-want-to-be-civil-servants/.。具体来说,公务员职位的稳定性是吸引毕业生的一个关键因素。尤其在经济下滑的时候,这种稳定性更为重要。在中国,除非辞职或者犯下严重错误,公务员可以终生保有工作岗位。另外,公共领域的工作人员经常有免费本地交通、低价住房、带薪假期以及其他非现金的福利。《经济学家(Economist)》的一篇文章也指出,中国年轻的毕业生都想在行政事业单位工作,谋求一个“金饭碗”*http://www.economist.com/news/china/21567124younggraduatesoncerisktakersnowwantworkgovernmentagaingoldenricebowl.。

本文使用中国某高校的一个独特数据,研究行政事业单位这一正规就业部门职位的决定因素*关于正规与非正规就业的收入差异,我们在文献回顾部分梳理了相关文献。。尽管已有较多大众媒体对此发表了报道,但尚未有正式的学术研究涉及这一内容,因此,决定毕业生进入行政事业单位的潜在因素仍不明确。更重要的,考虑到中国经济和人口在世界范围内所占的比重,本文的研究在人力资源和经济增长政策方面具有重要的政策含义。

具体而言,我们首先构建毕业生家庭社会资本、毕业生自身特质、毕业生个人能力等变量。随后,本文采用Probit回归模型分析哪些因素影响毕业生能否获取行政事业单位岗位。结果发现,家庭社会资本、党员身份、性别、个人能力能够显著地影响毕业生在行政事业单位就职的概率。我们进一步考察在行政事业单位就职是否有更高的工资,结果发现,尽管在行政事业单位就职难度较大,但这些职位并没有显著地提高工资水准。为了控制可能的自选择偏差,我们采用Heckman检验剔除自选择效应,结果依然成立。总之,本文认为这种结果表明驱使毕业生进入行政事业单位的力量可能是非货币利益,而不是短期工资。

整体上,本文可能在以下三个方面有所贡献。第一,本文扩展了关于毕业生择业行为的决定因素的研究。本文发现通过父母教育水平和社会地位度量的家庭社会资本以及性别、个人能力会显著地影响择业行为。进一步,家庭社会资本对性别和个人能力也有显著的边际效应。这些发现有助于理解劳动力流动性问题[2]。第二,进一步揭示了社会经济状况的代际流动性问题。本文主要考察了代际流动的一个特定方面,即父母的社会资本对子女择业的影响。第三,结合毕业生数量持续增加和经济快速增长的现状,本文结果在吸引优秀毕业生合理就业方面具有明显的政策指导意义。本文结果表明,提供更多的工作信息和更好的工作环境可以引导毕业生求职就业,从而替代政府的调控。这一点在经济落后地区更加有效。结合我国毕业生迅速增长的趋势,我们认为本文所指出的“在行政事业单位就业并不会带来额外的工资溢价”这一结论对当前大学生择业有一定的参考价值*这一结论在一定程度上表明行政事业单位就业的稳定性并不会带来收入的提高。以往关于就业稳定性与工资收入的研究并未得到一致的结论。我们在文献回顾部分对这一领域的研究进行了讨论。。

本文结构如下:第二部分是文献回顾;第三部分是数据来源和变量定义;第四部分是实证分析结果;第五部分是文章结论。

二、文献回顾

(一)公共领域就业研究

关于政府就业问题的研究大多局限于发达国家。这些研究主要关注招募问题,以及政府就业者的激励和风险偏好问题。例如,Lewis和Frank (2002)[3]指出,美国行政事业单位在吸引最好的毕业生进入公众服务领域方面面临严峻挑战。Taylor (2005)[4]发现在澳大利亚,稳定性是公众服务领域岗位的一大亮点。在公共管理学和经济学领域已有部分文献从不同维度考察了公共领域和私人领域雇员的偏好与激励问题。比如利他主义者对公共服务的关心[5][6],公共服务给个人带来的愉悦感[7][8],以及就业于公共部门所带来的非货币利益[9][10]。近来,Gregg等(2011)[11]使用英国一份面板数据发现具有捐献劳动力倾向(通过无薪加班度量)的个体更倾向于选择公益部门。Buurman等(2012)[12]发现公共部门雇员倾向于不选择风险项目(彩票),在事业初期显著地偏好亲社会行为(慈善捐赠)。

一些研究也检验了公共部门和私人部门雇员的风险偏好是否存在差异。Bellante和Link (1981)[13]发现风险厌恶的人更喜欢受雇于公共部门。Bonin等(2007)[14]发现相较就职于私人部门,就职于公共部门有更低的收入风险。利用同样的数据,Dohmen和Falk (2010)[15]、Pfeifer (2011)[16]直接检验自我汇报的风险偏好在选择就职部门时所发挥的作用,也发现了相似的结论:不想冒风险的人更喜欢在公共部门就业。

总之,相关研究支持以下观点:一般而言,行政事业单位对毕业生缺乏吸引力,诸如低工资、升职慢、社会地位低等是经常被提到的原因。

与其他国家相反,在中国,毕业生对公共服务部门就业的兴趣逐渐增大。中国毕业生投入大量的时间和金钱以试图进入行政事业单位就职,这也增加本文的研究意义。

(二)社会资本研究

社会资本理论认为具有卓越社会关系的人能够从中获取有益的影响和更多的工作信息[17][18],特别是非正式的接触可以通过提供特有的信息,比如对企业工作条件的详细描述,帮助求职者更好地找到相符的工作。这种优势可以增加求职者的工作机会,提高求职者和工作岗位之间的契合度。除了提供就业信息,社交活动也会直接影响社会岗位分配[19]。例如,Anderberg和Andersson(2007)[20]从理论上阐述了在工作机会信息的传播过程中,区域内口头交流方式的使用表明,当地社交环境在一定程度上能决定个体对教育的期望回报。在实证方面,Aydemir等(2009)[21]证明了在加拿大移民中,根据家庭收入测算出的社会资本(如某一个体因身为社交网络某一特定类型而获得的优势[22])在决定代际收入流动性程度方面具有很重要的作用。

在考察社会资本对代际收入流动性的影响方面,已有较多研究简单地将一些家庭特质(如父母收入、教育程度、职业或政治职务)作为社会资本的度量指标,如Lee和Solon(2009)[23]、Chetty等(2014)[24]、Chetty等(2014)[25]等。Lam和Schoeni(1993)[26]发现当把父母的教育程度纳入工资决定模型后,教育所带来的收益降低了三分之一。Erikson和Goldthorpe(2002)[27]认为子女的社会阶层大体上是由其父母的社会阶层所决定的。Restuccia和Urrutia(2004)[28]指出父母对子女教育的投入,特别是对早期教育的投入,可以有效地解释代际收入相关性。Black等(2005)[29]使用挪威20世纪60年代的教育体系改革作为父母教育程度的工具变量,发现父母教育水平与子女教育水平之间的高相关性主要是由家庭特质以及遗传体征决定。刘精明(2006)[30]的研究也表明家庭背景依然能显著地影响子女的教育回报,特别是正规本科教育的回报。Blanden等(2007)[31]指出父母的收入决定了同龄人代际稳定性增加中80%的比例。Bjorklund等(2009)[32]指出家庭背景对收入的影响在不同代际之间存在差异。宁光杰(2012)[33]的研究中也发现城镇户口或独生子女的大学毕业生期望得到更高水平的工资。王甫勤和时怡雯(2014)[34]通过子女的教育期望,进一步扩展了家庭背景在代际流动发挥作用的途径,特别地,Bian(2002)[35]、Walder和Hu(2009)[36]指出领导干部可凭借其优势地位获取高价值的就业信息,影响其子女就业,甚至会利用手中权力直接干预子女的工作岗位。Liu(2003)[37]指出在中国,党内干部和领导有利用其政治地位“寻租”的倾向。由于领导干部在资源配置方面具有较大话语权,为了争取最大私利,公司或学校机构会对领导干部及其家属予以“特殊照顾”以换取资源回报。李宏彬等(2012)[38]借助一项对中国高校毕业生的调查数据发现,父母的干部身份可带来15%的工资溢价,并且这一溢价无法被其他因素比如人力资本属性和工作属性等所解释。

尽管很多研究都已经指明了社会关系网络或社会资本与家庭、个体收入之间的正相关性,但在下一代人的收入方面,社会资本的地域影响依然不明确。直觉上,本文预期社会资本的影响在本地应该更显著,这是由于社交活动大多发生在本地,从而促进了本地社交网络的发展。当前研究大多通过引入工作地点、工作地点与社会资本交叉项来研究这一问题。

早期大部分相关研究都从某一特定视角定义社会资本,如家庭收入,政治地位,或者父母对教育的投资;与之相反,现有研究则使用丰富的数据集合来构建家庭社会资本。具体而言,同时利用父母的教育水平(如未接受教育、小学教育程度、初中教育程度、高中教育程度、大学教育程度和研究生教育程度)及其地位(如失业或退休、农民、低收入职工、中收入职工、管理层)来定义社会资本。先前已有研究表明人们可以通过教育关联获取比较信息优势,这一现象在经济活动中尤为显著[39][40]。人们经常自我选择某些特定大学或研究生课程,这些课程包含众多由兴趣相一致的人相互交往结成的社会团体,并从这些课程所构建的人际关系中获得了较高程度的互动及长期的关联[39][41][42]。现有文献也发现,平均而言,在校期间所构建的关系相比在其他环境下构建的关系更具同质性[43]。

(三)就业稳定性对工资收入影响的研究

罗楚亮(2008)[44]发现就业稳定性对于城镇居民工资收入有显著的正向影响,并且这种影响在不同收入人群中存在差异,具体表现为,就业稳定性在低收入人群的工资收入中发挥了更大的作用。由于我国劳动力市场的特殊性,农民工群体的利益越来越受到政府和学术界的广泛关注,大部分关于就业稳定性与工资收入的研究也集中在这一群体,然而研究结论并不统一。一些研究利用城市农民工群体的调查数据同样得到了就业稳定性与工资收入水平之间正向的线性关系[45][46],还有一部分研究发现就业稳定性与工资收入之间存在非线性关系。例如,刘士杰(2011)[47]的研究表明,工作持续时间(衡量工作稳定性)和工资之间呈现倒U形关系,即工作持续时间有正向的收入效应,但其边际效应递减;李睿和田明(2013)[48]也发现,工作稳定性(每份工作平均持续时间)对收入变化有正向作用,且工作稳定性提高给低收入和高收入者带来的边际效益比中间收入者的边际收入更低;陈媛媛(2013)[49]、杜妍冬和刘一伟(2015)[50]以及陈技伟等(2016)[51]用职业流动次数来衡量就业稳定性,也得到了就业稳定性对工资收入影响呈非线性关系的结论。此外,还有研究得到就业稳定性与工资收入之间负向的线性关系,例如,姚俊(2010)[52]表明,就业流动性增强能够提高农民工的月工资水平。

(四)正规就业和非正规就业收入差异的研究

随着城镇化和市场化的推进,我国城市内部形成了正规和非正规两个二元分割的劳动力市场。关于正规就业和非正规就业的收入差异,无论是理论界还是实证界,都未达成一致。二元主义认为正规部门的就业岗位有限并设有较高的进入门槛,使得部分劳动者被迫选择工资收入低、稳定性差的工作从而成为非正规就业者[53]。支持该理论的实证研究发现,非正规就业者在工资收入、闲暇时长、福利水平和工作稳定性方面均低于正规就业者[54][55],这些差异可归因于这两类人群在教育回报率和经验回报率等方面的差距逐年扩大[56],尤其在工资分布的中端,教育回报率的差异更加明显[57]。而新自由主义则认为非正式就业者的形成是因为正式制度无法给劳动者提供有效率的服务,部分劳动者为了获得更高的收益,愿意脱离低效的行政管制,选择非正式就业[58]。相对应的,部分研究为该理论提供了经验支持。非正规就业者的教育收益率并不比正规就业者低[59],劳动力从正规就业市场转换到非正规就业市场,工资收入不仅不会下降,反而会显著提高[60]。张延吉和秦波(2015)[61]在以往文献的基础上,进一步将非正规就业者分为受雇者和自雇者,发现非正规就业者的收入总体上与正规就业者相当,其中非正式受雇者的收入水平显著低于正规就业者,而非正规自雇者的收入显著高于正规就业者。

三、数据来源与变量定义

(一)数据来源

本文主要数据来自浙江省某所普通高校所提供的2011届毕业生信息数据。该高校为本文提供了大量关于毕业生个人的重要信息。在我们的样本中涵盖了毕业生个体特质、毕业生家庭背景、毕业生在校表现以及毕业去向等信息。

本文还有部分数据来自于麦可思公司(http://www.mycos.com)与该校合作展开的对上述毕业生群体进行的一项“应届毕业生半年后跟踪调研”项目。该项调查在毕业生离校半年后,使用毕业生离校前所留的手机号码或者电子邮箱账号与其联系,主要调查毕业生在劳动力市场上首次就业的信息。调研数据中包括毕业生的工资信息、雇主信息以及毕业生对母校的态度等。

本文所采用的数据相比已有研究所用数据具有以下优点:第一,所有调查对象都进入了劳动力市场,并且位于职业生涯的初始阶段,因此样本群体在工作经历、个人能力等方面具有同质性。而在其他关于求职的研究中,大多采用来自于全样本总体的截面数据,因此必须额外控制职业生涯的影响,比如前一工作岗位,劳动力市场的分块,岗位培训等级以及是否有跳槽经历等。这种个体工作经历的异质性使得社会交往对求职的影响很难得以分离。第二,本文调研安排在毕业生进入劳动力市场后第六个月执行,这样可以显著降低乃至避免被调查者因记忆偏差在一些回溯性问题上可能发生的偏误。当从劳动力总体中选择横截面样本时,会选中一些已经很久没有更换工作岗位的个体,而这些个体在参与回溯性问题调研时所提供的就业信息并不能保证信息的准确。本文数据样本则避免了这一问题。

此外,本文所用到的各个省份的经济形势数据(GDP和人均收入)来自于各年度的《中国统计年鉴》。最后,剔除存在缺失值的样本个体,最终数据包含有4 752个观测值。

(二)变量定义

1. 行政事业单位就业

本文定义行政事业单位就业哑变量(GOV)为:若毕业生在行政事业部门就业,GOV取值为1,反之为0。

2. 毕业生工资

本文按照Li等(2012)[62]的方法度量毕业生工资水平。具体来说,将毕业生工资定义为“月总工资或个人所得税前工资”。为了将工资变量正态化,进行了对数处理,即ln(Wage)。

3. 家庭社会资本

为了刻画家庭社会资本(PSC),本文定义:父母教育水平(EduLevel)和社会地位(Status)变量。“家庭教育背景”有如下五种:小学及以下(16%)、初中(47%)、高中(32%)、大学(4.9%)、研究生(0.5%)。“家庭社会地位”有如下五种:无业与退休(4%)、农民与农民工(46%)、底层职工(31%)、中层职工(7%)、管理阶层(13%),其中管理阶层也包括行政事业单位官员。

在此基础上,本文定义家庭社会资本(PSC)为:若父母教育水平为大学或研究生,且家庭社会地位属于管理阶层,那么PSC取值为1,反之为0。

4. 个人特质、个人能力

本文数据的丰富程度使我们可以额外控制一系列关于毕业生特质和能力的变量。具体而言,本文控制如下变量:性别(Gender),我们定义当毕业生为男生(女生)时,Gender=1(0);班干部(Leader),如果毕业生曾经担任学生会干部或班级干部,则Leader=1,反之为0;党员(Party),如果毕业前毕业生已经加入中国共产党,则Party=1,反之为0;奖学金(Prize),如果毕业生曾获得校级及校级以上奖学金,则Pirze=1,反之为0。

5.控制变量

本文同样控制了其他一些毕业生特征和工作地点相关变量,以剔除其对毕业生求职和工资的影响。具体而言,本文控制了如下变量:专业相关性(Related),如果毕业生所选岗位与在校期间所学专业相关,则Related=1,反之为0;专业分类(Major),如果毕业生所学专业为理工科,则Major=1,反之为0;经济增长(ΔGDP),定义为毕业生工作省份的GDP增长率;人均收入(Ln_Income),定义为毕业生工作省份的人均收入的自然对数。

(三)描述性统计

表1中Panel A报告了样本中行业分布情况。首先,不同行业之间毕业生工资没有显著差异。在信息技术业、金融保险业和传播与文化产业就业的毕业生月工资超过3 000元,相比其他行业就业人员具有部分优势。这一现象与国内这些新兴行业的迅猛发展有较大关系。同时,制造业(特别是机械、设备、仪表制造业)、建筑业、批发和零售贸易和社会服务业吸收了大部分的毕业生。这一现象折射出这些行业的劳动力密集属性。在表1 Panel B中,只报告了GOV=1的观测值。显然,在行政事业单位就业的毕业生大多从事社会服务和公用事业。

表2为主要变量的描述性统计结果。在4 752份样本数据中,大约11%的毕业生在公共部门就业,即在行政事业单位就职。毕业生平均月工资为2 800元。

表1 毕业生工资的行业分布

注:该表报告了行业分布信息和工资统计结果。Panel A为样本数据整体的分布及工资结果。Panel B为GOV=1,即在行政事业单位就业的毕业生的行业分布和工资结果

表2 描述性统计表

注:该表为样本数据中主要变量的描述性统计结果

四、实证分析及结果

(一)何种毕业生进入行政事业单位就职

为了考察毕业生就职于行政事业单位的决定因素,本文引入了如下Probit回归模型:

Pr(GOV)=α+β1PSC+β2Gender+β3Prize+β4Leader+β5Party+β6(PSC×Gender)+β7(PSC×Prize)+β8(PSC×Leader)+β9(PSC×Party)+β10Related+β11Major+β12ΔGDP+

β13ln_Income+ε

(1)

其中,GOV为毕业生是否就职于行政事业单位的哑变量。PSC及其余度量毕业生特质和能力的变量定义、控制变量定义见上文第三部分(数据来源与变量定义)。回归模型中控制固定行业和固定区域效应。

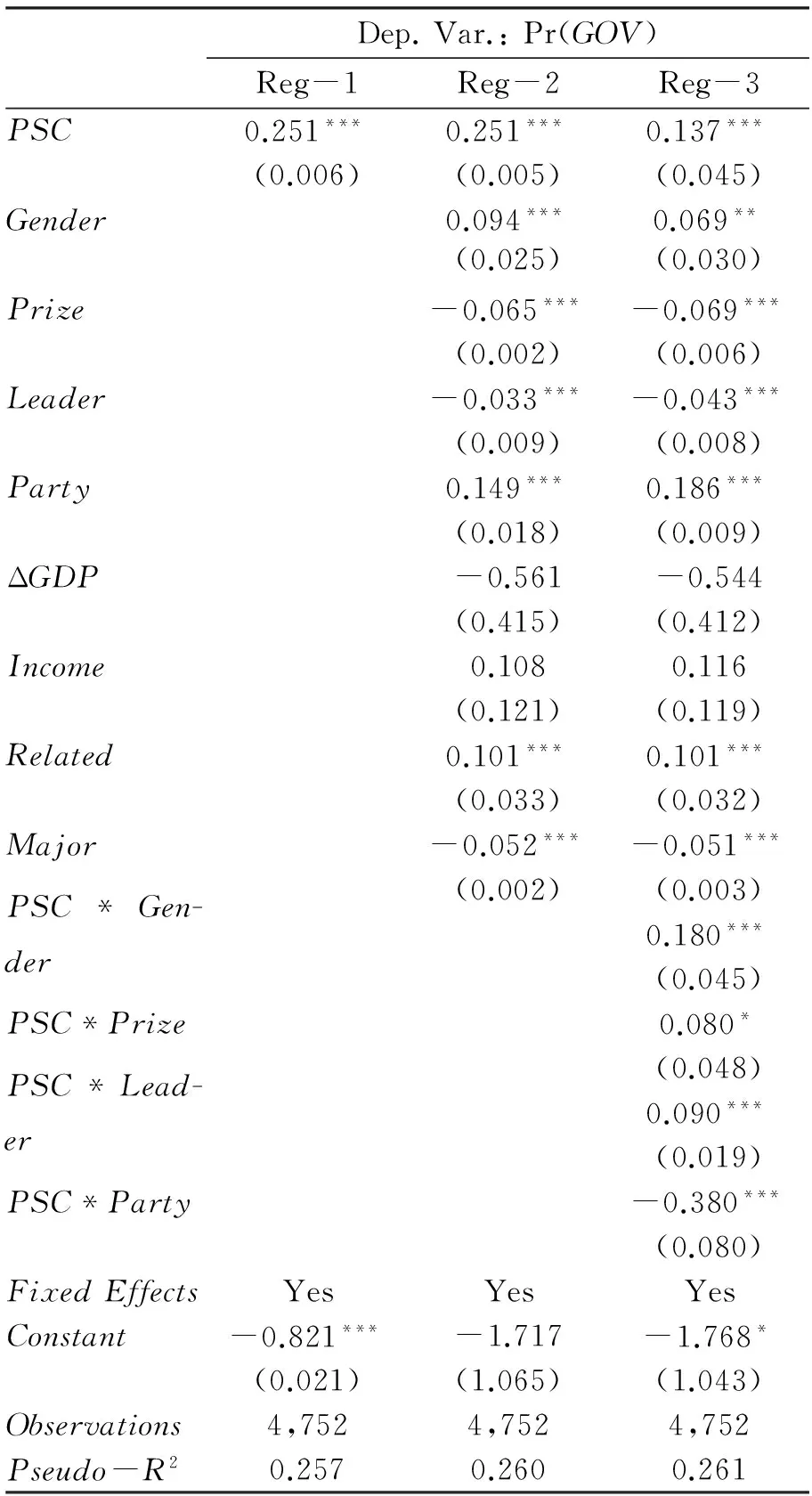

回归结果如表3所示。Reg-1表明家庭社会资本显著提高了毕业生进入公共部门的概率,家庭社会资本能够显著地帮助毕业生在行政事业单位谋求职位。这一结果与现有文献基本一致。部分研究简单地将一些家庭特质(如父母收入、教育程度、职业或政治职务)作为社会资本的度量指标,如Lee和Solon(2009)[23]、Chetty等(2014)[24]以及Chetty等(2014)[25]等。Erikson和Goldthorpe(2002)[27]认为子女的社会阶层大体上是由其父母的社会阶层所决定的。

Reg-2表明行政事业单位更偏好于男性毕业生(Gender=1);如果毕业生毕业前加入了中国共产党(Party=1),选择的工作岗位与在校期间所学专业有关联(Related=1),那么该毕业生更容易进入行政事业单位就业。相反,Prize和Leader变量显著降低了毕业生进入行政事业部门的概率。这一结果暗示更高的Prize和Leader变量值表明了个人能力与经济活动之间的高契合度,因此具有这些特征的毕业生更喜欢进入私人部门。Major变量显著与GOV负相关,这意味行政事业单位更喜欢招收人文社科领域的毕业生。

表3中Reg-2包含了家庭社会资本与个人特质、能力的交叉项,结果表明在控制了其他变量的情况下,家庭社会资本边际上可以提高男性毕业生或具有高个人能力(Prize和Leader)的毕业生在行政事业单位谋取职务的概率。值得注意的是Prize和Leader变量单项系数依然显著为负,这与Reg-2的结果一致。

表3 Probit回归结果

注:该表根据模型(1)的概率回归拟合考察了毕业生进入行政事业单位就职的决定因素;括号内为对应系数的标准误;***,**和*分别表示在0.01,0.05和0.1的显著性水平上显著

(二)政府就职是否带来更高的工资收入

本文进一步检验政府岗位及政府岗位与其他变量的交叉项是否给毕业生带来了更高的工资溢价。

1. 收入溢价分析

为了考察GOV以及其他变量对毕业生工资的影响,本文引入以下回归模型:

ln(Wage)=α+β1GOV+β1PSC+β2Gender+β3Prize+β4Leader+β5Party+β6(GOV×PSC)+β7(GOV×Gender)+β8(GOV×Prize)+β9(GOV×Leader)+β10(GOV×Party)+β11Related+β12Major+β13ΔGDP+β14ln_Income+ε

(2)

其中,ln(Wage)是对数化后的毕业生工资。其余变量与模型(1)中保持一致。模型(2)同样控制固定行业效应和固定地域效应。

结果如表4所示。在Reg-1中,只纳入了GOV变量,结果表明在行政事业单位就职并未给毕业生带来显著的工资溢价,这与《时代周刊》《经济学家》的报道相一致。特别的,工作稳定性才是激发毕业生对行政事业单位就业持续兴趣的关键因素,而非工资溢价。另外,尽管行政事业单位就业的毕业生并未有更高的工资,但却有着较高的社会地位。虽然大部分公职人员很少有晋升的可能,但是传统文化中的“官本位”思想加重了这一现状。

Reg-2的结果与Reg-1的结果一致。第一,PSC显著提高了毕业生工资,即毕业生从父母的社会资本中获得了收益。这一结论与已有关于“代际间社会经济状态流动性”的文献结论一致。第二,男性比女性有显著较高的工资。第三,班干部、党员、奖学金经历也可以显著提高工资。第四,毕业生所学专业与所选岗位相关联,也可以显著提高毕业生的工资水平。这些变量都从不同维度上刻画了毕业生的个人能力,并且回归结果的符号也符合直觉预期。

在Reg-3中,纳入了GOV与家庭社会资本、性别、个人能力等变量的交叉项,结果表明对于女性毕业生,在行政事业单位就职边际上降低了其工资收入。同时,GOV与其他变量的交叉项并没有显著的影响,唯一的例外是GOV与班干部经历Leader变量的交叉项。同样,我们认为高Leader变量值意味着个人能力与经济活动之间有着更高的契合程度,因而具有该特质的毕业生更倾向于进入私人部门就业。GOV*Leader系数为负也在一定程度上与直觉相吻合。

表4 工资溢价决定因素

注:该表使用模型(2)的线性回归拟合考察了毕业生工资的决定因素;括号内为该系数的标准误;***,**和*分别表示在0.01,0.05和0.1的显著性水平上显著

为了检验上述自变量对毕业生工资的实际影响,本文以实际工资额重复上述回归,结果如表5所示。从表5中可发现在经济意义上,在政府就职并未明显增加毕业生工资,具体而言,实际影响仅为6元人民币而已;与此相反,家庭社会资本可带来约6%的工资溢价,即154元人民币。

在毕业生个人能力中,性别的影响最为显著,男性比女性工资高出287元。诸如奖学金、班干部、党员身份、专业与岗位的相关性也有助于提高工资,具体从70元到130元不等。毕业生所学专业与工资之间的影响略微显著。

表5 相关变量对工资的实际影响

注:该表为相关变量对工资额的实际影响;变量定义见3.2部分

2. Heckman检验

考虑毕业生工资观测值的缺失,本文可能存在内生性问题。如果工资信息缺失是随机分布的,那么本文结果依然是无偏的。然而,在本文样本中存在工资信息缺失的情况,如果这些毕业生是有选择的决定是否披露自身工资水平的,就可能会造成潜在的样本自选择偏误。直觉上,具有较低工资收入的毕业生更倾向于隐瞒自己的工资水平,导致本文考察的样本并不是随机样本,因此本文采用Heckman(1979)[63]的两阶段回归控制潜在的自选择问题。

具体来说,在第一阶段针对毕业生是否披露工资信息拟合一个概率回归模型。其中,若毕业生披露自身工资信息,那么在模型中,因变量为1,反之为0。自变量与前文模型中的自变量相同。Li和Prabhala(2007)[64]建议应该在第一阶段中额外纳入一个外生识别变量,在理想条件下,这个变量应该影响样本个体选择是否进行披露,但并不会影响披露结果的数值。

在本文中,我们采用无线通讯市场上的省份分割情况来构建有效的识别变量。在中国,所有省份的通讯公司都给本地呼叫业务很大的优惠。具体而言,在本文样本期间,本地呼叫是0.4元/分钟,而长途呼叫则是0.6元/分钟。此外通讯公司经常开展市场促销,比如利用话费打折吸引消费者,又进一步降低了本地呼叫的费用,因此四年大学生活之后,前往外地工作的毕业生都会更换手机号。本文认为这种现象增加了与该学生失去联系的可能,会导致工资薪酬数据的缺失,但是毕业生就业后是否更换手机号码并不会影响其应得的工资;同时毕业生是否披露工资的态度也不可能影响手机通讯行业的这一现实情况(即并不存在反向的因果关系)。

因此,本文构建了CellPhone变量,定义如下:当毕业生在学校所在地以外省份工作时,CellPhone取值为1,反之为0。由于毕业生毕业后很少更新个人联系信息,因此很难联系到换用新手机号码的同学,因此这一变量很好地度量了学校或调研机构与毕业生联系的难易程度。本文预期更换手机号,难以取得联系,会引发工资信息的高缺失率,即如果调研机构无法联系到毕业生,那么他的工资信息就无法与其个人信息配对。基于这一识别条件的Heckman检验结果如表6所示。

表6 Heckman检验结果

注:该表引入Heckman两阶段检验模型考察毕业生工资决定因素。第一列为选择模型,其中CellPhone变量用做识别限制:若毕业生在省外就职则CellPhone为1,反之为0;在第二列中,Lambda为内生控制变量,即第一阶段中所得到的逆米尔斯比。括号内为该系数的标准误;***,**和*分别表示在0.01,0.05和0.1的显著性水平上显著

在表6中,Heckman检验的第一阶段Select模型下,CellPhone变量系数显著为负,且在0.01的显著性水平上依然负显著,这表明本文选取的CellPhone变量是合理的,更换手机号的确降低了毕业生披露工资水平的概率。

从第一阶段结果出发,本文构建了逆米尔斯比(Lambda),随后将其作为自变量纳入第二阶段回归模型中,以修正自选择偏误。该模型其余变量与模型(2)相同。Lambda系数为正并且显著异于0,表明那些未观测到的、降低毕业生披露工资水平的因素的确导致了是否汇报工资和高工资收入之间的关联。这一发现与本文所做出的“低收入群体更不乐意汇报其工资收入”这一假设相反。

表6第二列为Heckman检验第二阶段结果。在修正了自选择误差之后,Heckman两阶段模型的结果与前文一致,这也保证了本文结果的可靠性和合理性。

五、结论

尽管已有较多媒体关注中国年轻毕业生对公务员职务的狂热追捧,但很少有研究从学术的角度考察这一现象,因此本文使用中国某高校的特有数据考察大学生为何热衷于在行政事业单位求职。

本文发现:第一,家庭社会资本、党员身份、性别和个人能力会显著地影响毕业生能否在行政事业单位谋求到职务;第二,在行政事业单位求职尽管难度很大,但不会给毕业生带来更多的工资溢价;第三,在通过Heckman检验排除内生性问题后,本文结论依然成立。对于当前广泛讨论的“为何中国大学生考取公务员”的问题,本文结论确定了其决定因素,并且该结论对政府和监管机构具有重要的政策指导意义。此外,结合我国毕业生迅速增长的趋势,我们关于在行政事业单位就业并未带来额外工资溢价的发现也对当前大学生的择业提供一定的参考。

[1]Nickell S., Jones P., Quintini G.. “A picture of job insecurity facing British men”, Economic Journal, 2002,112(476): 1-27.

[2]Davis S. J., Faberman R. J., Haltiwanger J.. “The flow approach to labor markets: New data sources and micro-macro links”, Journal of Economic Perspectives, 2006, 20(3): 3-26.

[3]Lewis G. B., Frank S. A.. “Who wants to work for the government?”, Public Administration Review, 2002, 62(4): 395-404.

[4]Taylor J.. “Recruiting university graduates for the public sector: An Australian case study”, International Journal of Public Sector Management, 2005, 18(6): 514-533.

[5]Francois P.. “‘Public service motivation’ as an argument for government provision”, Journal of Public Economics, 2000, 78(3): 275-299.

[6]Prendergast C.. “The motivation and bias of bureaucrats”, The American Economic Review, 2007, 91(1): 180-196.

[7]Besley T., Ghatak M.. “Competition and incentives with motivated agents”, The American Economic Review, 2005, 95(3): 616-636.

[8]Delfgaauw J., Dur R.. “Incentives and workers’ motivation in the public sector”, The Economic Journal, 2008, 118(525): 171-191.

[9]Handy F., Katz E.. “The wage differential between nonprofit institutions and corporations: Getting more by paying less?”, Journal of Comparative Economics, 1998, 26(2): 246-261.

[10]Macchiavello R.. “Public sector motivation and development failures”, Journal of Development Economics, 2008, 86(1): 201-213.

[11]Gregg P., Grout P. A., Ratcliffe A., et al.. “How important is pro-social behaviour in the delivery of public services?”, Journal of Public Economics, 2011, 95(7): 758-766.

[12]Buurman M., Delfgaauw J., Dur R., et al.. “Public sector employees: Risk averse and altruistic?”, Journal of Economic Behavior & Organization, 2012, 83(3): 279-291.

[13]Bellante D., Link A. N.. “Are public sector workers more risk averse than private sector workers?”, Industrial and Labor Relations Review, 1981, 34(3): 408-412.

[14]Bonin H., Dohmen T., Falk A., et al.. “Cross-sectional earnings risk and occupational sorting: The role of risk attitudes”, Labour Economics, 2007, 14(6): 926-937.

[15]Dohmen T., Falk A.. “You get what you pay for: Incentives and selection in the education system”, The Economic Journal, 2010, 120(546): 256-271.

[16]Pfeifer C.. “Risk aversion and sorting into public sector employment”, German Economic Review, 2011, 12(1):85-99.

[17]Granovetter M..Gettingajob:Astudyofcontactsandcareers, University of Chicago Press, 1995.

[18]Mouw T.. “Social capital and finding a job: Do contacts matter?”, American Sociological Review, 2003, 68(6): 868-898.

[19]Lin N.. “Social networks and status attainment”, Annual Review of Sociology, 1999, 25(1): 467-487.

[20]Anderberg D., Andersson F.. “Stratification, social networks in the labour market, and intergenerational mobility”, Economic Journal, 2007, 117(520): 782-812.

[21]Aydemir A., Chen W. H., Corak M.. “Intergenerational earnings mobility among the children of Canadian immigrants”, Review of Economics and Statistics, 2009, 91(2): 377-397.

[22]Coleman J. S.. “Social capital in the creation of human capital”, American Journal of Sociology, 1988, 94: S95-S120.

[23]Lee C. I., Solon G.. “Trends in intergenerational income mobility”, Review of Economics and Statistics, 2009, 91(4): 766-772.

[24]Chetty R., Hendren N., Kline P., et al.. “Where is the land of opportunity? The geography of intergenerational mobility in the United States”, National Bureau of Economic Research Working Paper Series, 2014a, No. 19843.

[25]Chetty R., Hendren N., Kline P., et al.. “Is the United States still a land of opportunity? Recent trends in intergenerational mobility”, The American Economic Review, 2014b, 104(5): 141-147.

[26]Lam D., Schoeni R. F.. “Effects of family background on earnings and returns to schooling: Evidence from Brazil”, Journal of Political Economy, 1993, 101(4):710-740.

[27]Erikson R., Goldthorpe J. H.. “Intergenerational inequality: A sociological perspective”, Journal of Economic Perspectives, 2002, 16(3): 31-44.

[28]Restuccia D., Urrutia C. “Intergenerational persistence of earnings: The role of early and college education”, The American Economic Review, 2004, 94(5): 1354-1378.

[29]Black S. E., Devereux P. J., Salvanes K. G.. “Why the apple doesn't fall far: Understanding intergenerational transmission of human capital”, American Economic Review, 2005, 95(1): 437-449.

[30]刘精明: 《高等教育扩展与入学机会差异:1978~2003》, 载《社会》2006年第3期。

[31]Blanden J., Gregg P., Macmillan L.. “Accounting for intergenerational income persistence: Noncognitive skills, ability and education”, Economic Journal, 2007, 117(519): 43-60.

[32]Bjorklund A., Jantti M., Lindquist M. J.. “Family background and income during the rise of the welfare state”, Journal of Public Economics, 2009, 93(5): 671-680.

[33]宁光杰: 《教育体制、家庭背景与大学生就业选择——大学生就业意愿的实证研究》, 载《劳动经济评论》2012年第1期。

[34]王甫勤、时怡雯: 《家庭背景、教育期望与大学教育获得基于上海市调查数据的实证研究》, 载《社会》2014年第1期。

[35]Bian Y.. “Chinese social stratification and social mobility”, Annual Review of Sociology, 2002, 28: 91-116.

[36]Walder A. G., Hu S.. “Revolution, reform, and status inheritance: Urban China, 1949-1996”, American Journal of Sociology, 2009, 114(5): 1395-1427.

[37]Liu Z.. “The economic impact and determinants of investment in human and political capital in China”, Economic Development and Cultural Change, 2003, 51(4): 823-849.

[38]李宏彬、孟岭生、施新政、吴斌珍:《父母的政治资本如何影响大学生在劳动力市场中的表现——基于中国高校应届毕业生就业调查的经验研究》, 载《经济学(季刊)》2012年第3期。

[39]Cohen L., Frazzini A., Malloy C.. “The small world of investing: Board connections and mutual fund returns”, Journal of Political Economy, 2008, 116(5): 951-979.

[40]Cohen L., Frazzini A., Malloy C.. “Sell-side school ties”, The Journal of Finance, 2010, 65(4): 1409-1437.

[41]Richardson H. M.. “Community of values as a factor in friendships of college and adult women”, The Journal of Social Psychology, 1940, 11(2): 303-312.

[42]McPherson M., Smith-Lovin L., Cook J. M.. “Birds of a feather: Homophily in social networks”, Annual Review of Sociology, 2001, 27: 415-444.

[43]Kalmijn M.. Flap H.. “Assortative meeting and mating: Unintended consequences of organized settings for partner choices”, Social Forces, 2001, 79(4): 1289-1312.

[44]罗楚亮: 《就业稳定性与工资收入差距研究》, 载《中国人口科学》2008年第4期。

[45]黄乾: 《城市农民工的就业稳定性及其工资效应》, 载《人口研究》2009年第3期。

[46]谌新民、袁建海: 《新生代农民工就业稳定性的工资效应研究——以东莞市为例》, 载《华南师范大学学报(社会科学版)》2012年第5期。

[47]刘士杰: 《人力资本、职业搜寻渠道、职业流动对农民工工资的影响——基于分位数回归和OLS回归的实证分析》, 载《人口学刊》2011年第5期。

[48]李睿、田明: 《进城农民工工作稳定性对收入变化的影响》, 载《北京师范大学学报(社会科学版)》2013年第5期。

[49]陈媛媛: 《工作转换对农民工收入的影响——基于珠三角两代农民工的调查》, 载《南方经济》2013年第3期。

[50]杜妍冬、刘一伟: 《职业流动对农民工收入的影响及其代际差异——基于我国七城市的调查数据》, 载《南京农业大学学报(社会科学版)》2015年第4期。

[51]陈技伟、江金启、张广胜、郭江影: 《农民工就业稳定性的收入效应及其性别差异》, 载《人口与发展》2016年第3期。

[52]姚俊: 《流动就业类型与农民工工资收入——来自长三角制造业的经验数据》, 载《中国农村经济》2010年第11期。

[53]Todaro M. P.. “A model of labor migration and urban unemployment in less developed countries”, The American Economic Review, 1969, 59(1): 138-148.

[54]Chen G., Hamori S.. “Formal and informal employment and income differentials in urban China”, Journal of International Development, 2013, 25(7): 987-1004.

[55]Zuo H.. “Formal and informal employment in China: Probability of employment and determinants of monthly wages”, Australian Economic Review, 2013, 46(4): 405-423.

[56]常进雄、王丹枫: 《我国城镇正规就业与非正规就业的工资差异》, 载《数量经济技术经济研究》2010年第9期。

[57]魏下海、余玲铮: 《我国城镇正规就业与非正规就业工资差异的实证研究——基于分位数回归与分解的发现》, 载《数量经济技术经济研究》2012年第1期。

[58]Jonasson E.. “Informal employment and the role of regional governance”, Review of Development Economics, 2011, 15(3): 429-441.

[59]吴要武: 《非正规就业者的未来》, 载《经济研究》2009年第7期。

[60]胡凤霞、姚先国: 《城镇居民非正规就业选择与劳动力市场分割——一个面板数据的实证分析》, 载《浙江大学学报(人文社会科学版)》2011年第2期。

[61]张延吉、秦波: 《城镇正规就业与非正规就业的收入差异研究》, 载《人口学刊》2015年第4期。

[62]Li H., Meng L., Shi X., et al.. “Does having a cadre parent pay? Evidence from the first job offers of Chinese college graduates”, Journal of Development Economics, 2012, 99(2): 513-520.

[63]Heckman J. J.. “Sample selection bias as a specification error”, Econometrica, 1979, 47(1): 153-161.

[64]Li K., Prabhala N. R.. “Self-selection models in corporate finance”, The Handbook of Corporate Finance: Empirical Corporate Finance, Ed. Espen Eckbo, (Amsterdam: North-Holland), 2007.

责任编辑 胡章成

Employment Choice and Wage Premium on the College Graduates

Who Entered into the Government and Pulic Instituion

KONG Dong-min1, XU Ming-li1, KONG Gao-wen2

(1.SchoolofEconomics,HUST,Wuhan430074,China; 2.ManagementSchool,JinanUniversity,Guangzhou510632,China)

This paper investigates the determinants of obtaining a job in the Chinese government using a unique dataset obtained from a Chinese college. Despite the significant amount of attention paid by popular media on this issue, academic study on this subject has been limited. We find that the parents’ social capital, membership to the Communist Party, gender, and personal ability significantly affect the possibility of a graduate obtaining a job opportunity in the public sector. Moreover, although acquiring a job in the government is difficult, no significant wage premium exists for graduates working in this sector. Finally, these results still hold after conducting the Heckman tests to validate the self-selection bias. This study identifies determinants of the widely debated issue why young Chinese graduates aspire to be civil servants, which raises significant policy implications to governments.

government; parents’ social capital; personal ability; graduate wages

孔东民,金融学博士,华中科技大学经济学院教授、博士生导师,研究方向为财务金融;徐茗丽,华中科技大学经济学院博士生,研究方向为公司财务;孔高文,暨南大学管理学院博士生,研究方向为公司财务。

国家自然科学基金“智力资本、公司行为与公司价值:基于人力资本与组织资本的微观研究”(71372130);中央组织部第二批“万人计划”青年拔尖人才计划的资金支持

2016-09-22

F812

A

1671-7023(2017)01-0078-11