中国共产党对中央苏区封建落后婚姻的治理

2017-02-22李奎原

李奎原 齐 霁

中国共产党对中央苏区封建落后婚姻的治理

李奎原 齐 霁

封建落后婚姻是制约中国社会发展的恶性肌瘤之一。在社会习俗变革最为激烈的中国近代时期,更迭频繁的民国诸政府未曾真正打破封建落后婚姻的藩篱,纵观整部中国近代史,唯一行之有效的当属中共治下的红色政权。新生的根据地政府以实现人民婚姻自由为己任,立足实际,采取多种措施,有效涤荡了沉寂数千年的婚姻陋俗。文章以中央苏区为例,研究探讨中国共产党对该地区封建落后婚姻的成功治理及其历史经验。

中国共产党;中央苏区;封建落后婚姻;治理

封建落后婚姻是建立在封建经济基础之上的违反或干涉当事人婚姻自主意志、背离社会文化发展方向的婚姻形式。中华传统习俗素以秉承“父母之命,媒妁之言”的聘娶婚为正统的婚嫁形式,原本无可厚非。然而历经数千年的发展演变,尤其是封建时代纲常伦理的钳制,到了近代时期,广大青年男女的婚姻自主权早已丧失殆尽,对个人终身大事落于“不得任一肩,赞一辞,唯默默焉立于旁观之地位”*《家庭革命说》,张枬、王忍之编:《辛亥革命前十年间时论选集(第1卷)》下,生活·读书·新知三联书店1960年版,第855页。,婚姻已全然是封建家长一手包办的畸形产物。封建落后婚姻已成为形式多样*封建落后婚姻形式多样,例如童养媳、冥婚、表亲婚、交换婚、指腹婚、娃娃亲、收继婚、转房婚、租妻、典妻、龙凤婚等等。、九州四方俯仰可及的社会现象。千姿百态的封建落后婚姻渗透到社会生活的方方面面,成为制约中国社会发展的恶性肌瘤之一。

婚姻,既是一种社会现象,也是一种法律现象。各个时代的官方政府在政策法规上设有相关规范且各有差异,对于千奇百怪的婚姻习俗,纵容、默许、禁止、控制各有之。晚清以来,社会以移风易俗为要,新式婚姻逐渐传入中国并传播开来,新生的中华民国亦将婚姻自由纳入法律规范,但囿于方方面面新旧交织的社会因素,推广普及颇为有限,封建落后婚姻依旧根深蒂固,有关婚姻自由的明文条款往往成为一纸空文。纵观民国三十余年历史,唯一行之有效的当属中共领导下的红色政权对这一社会问题的治理。本文以中央苏区为例,研究探讨中国共产党对该地区封建落后婚姻的治理及其历史经验。*不少学者曾对苏区婚姻(改革)治理做过详细的研究。参见吴小卫、杨双双:《中央苏区婚姻制度改革与妇女解放》,《南昌大学学报(人文社会科学版)》1998年第1期;罗雄飞、赵剑:《中央苏区对传统婚姻制度的改造运动及其影响》,《求索》2006年第2期;董莹莹、邓亦林:《中央苏区的婚姻制度变革及其对根据地建设的影响》,《中国井冈山干部学院学报》2016年第3期,等等。也有一些学者从妇女解放等视域透析中央苏区婚姻改革,数目较多,不再列举。

一、中央苏区封建落后婚姻概况

中央苏区,即中央革命根据地,是中国共产党在第二次国内革命战争时期开辟的全国最大的农村革命根据地,是中国苏维埃运动的中心。它以江西瑞金为首都,由江西南部和福建西部广大区域组成,1933年全盛时期总面积约8.4万平方公里,人口453万(含红军)。*舒龙、凌步机:《中华苏维埃共和国史》,江苏人民出版社1999年版,第133页。中央苏区地处赣南闽西偏僻地区,交通闭塞、信息不畅,经济文化等各项事业发展几近停滞(红军到来之前),人民生活一如往昔,婚姻习俗也不例外。

首先,封建落后婚姻俯拾皆是,童养婚姻大行其道。恩格斯说:“当事人双方的相互爱慕应当高于其他一切而成为婚姻基础的事情,在统治阶级的实践中是自古以来都没有的。”*恩格斯:《家庭、私有制和国家的起源》,《马克思恩格斯选集》第4卷,人民出版社1995年版,第74页。在封建纲常体系严密的中国,儿女婚姻由封建家长一手操纵,婚姻自由在宗法理念繁复、信息交流不畅的农村地区显然是罕有之事,中央苏区亦然。不同之处在于该地区留存着大量的童养婚:赣南各县“人民为避财礼负担计,于是收养童养媳,几于十而五、六。童养媳之外又有所谓花等女,亦曰‘望郎媳’*望郎媳的实质是“丈夫”尚未出生的童养媳。……此等习惯较童养媳为少,而亦居十之三、四,正式婚配除巨室外,不过十之一二也”。*前南京国民政府司法行政部:《民事习惯调查报告录》,中国政法大学出版社2005年版,第707页。蔡畅在自述中也提到苏区“有百分之八十的农村妇女被卖去当童养媳或婢女”。*《蔡畅》,江西省妇女联合会编:《女英自述》,江西人民出版社1988年版,第236页。无独有偶,林颂华在1993年获取的访谈资料中也显示苏区80%的妇女是童养媳出身。*林颂华访录、整理:《苏区:翻身闹革命》,李小江主编:《让女人自己说话 亲历战争》,生活·读书·新知三联书店2003年版,第13页。

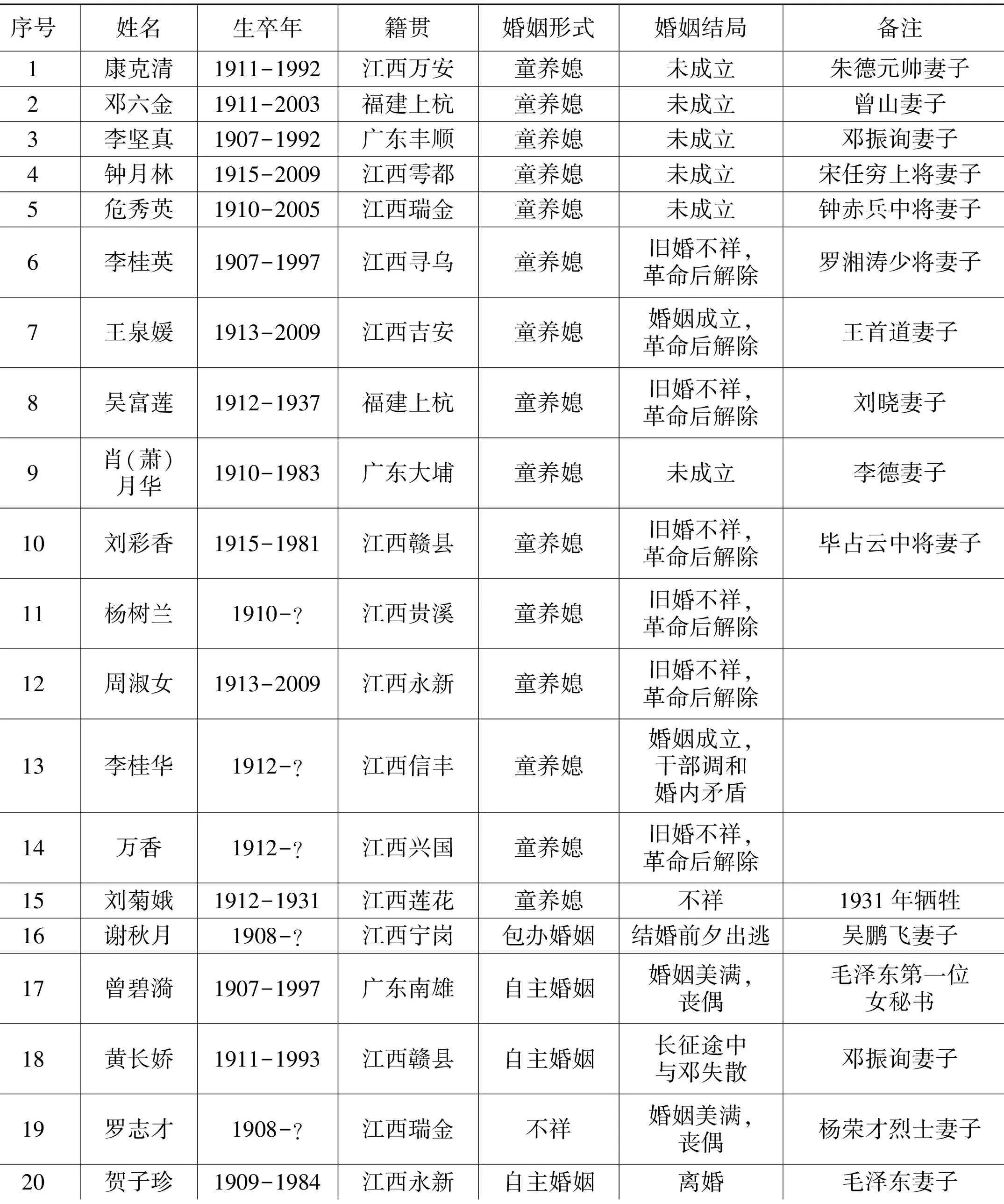

此外,笔者以《井冈山巾帼英雄》和《女英自述》以及参加中央红军长征的30位女性为资料来源,统计出“苏区籍贯”*2013年7月23日,中央党史研究室正式下发《关于原中央苏区范围认定的有关情况》(中史字[2013]51号)文件,确认中央苏区范围县为97个,其中江西省49个、福建省37个、广东省11个。的女性32人,其中16人有封建落后婚姻经历,占50%;童养媳15人,占46.87%。若排除革命因素的干扰,这两项数字无疑会更高。参见下表1:

表1

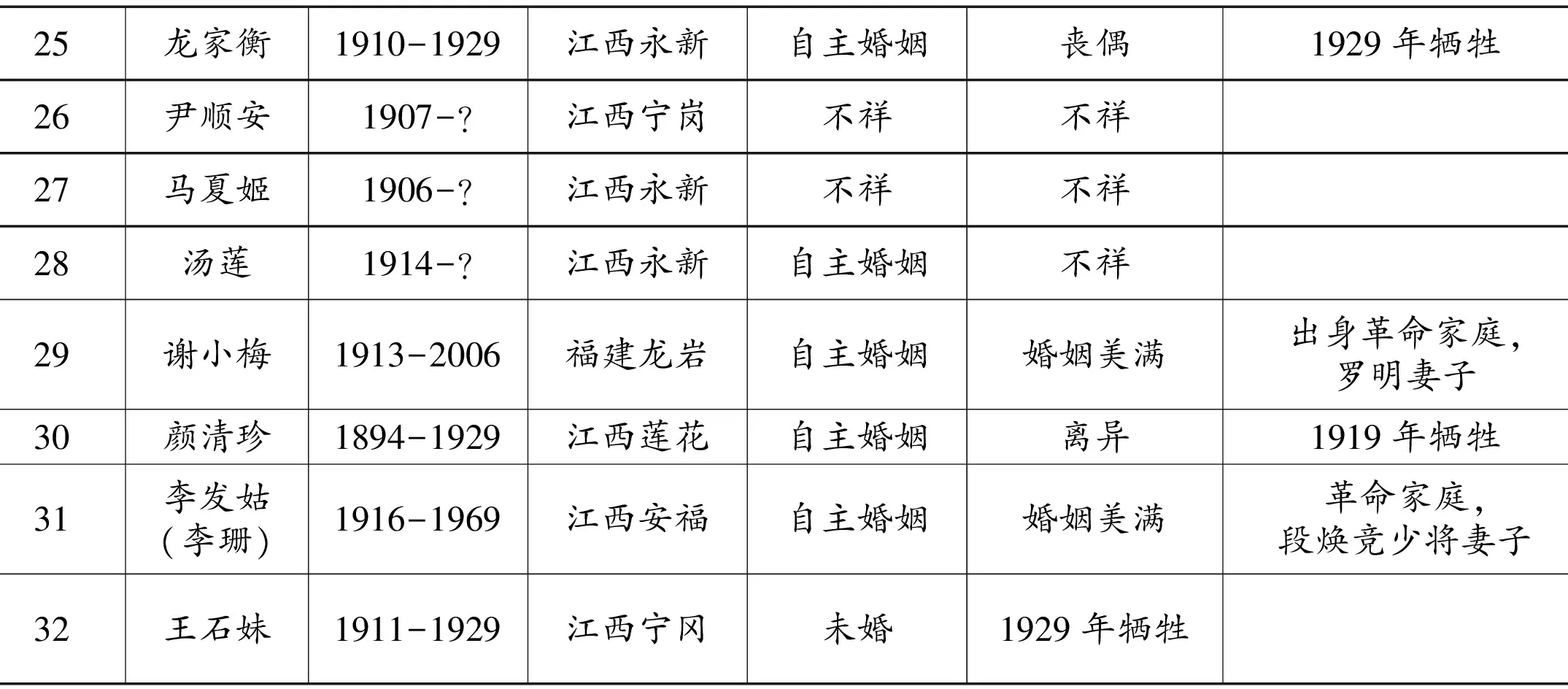

25龙家衡1910-1929江西永新自主婚姻丧偶1929年牺牲26尹顺安1907-?江西宁岗不祥不祥27马夏姬1906-?江西永新不祥不祥28汤莲1914-?江西永新自主婚姻不祥29谢小梅1913-2006福建龙岩自主婚姻婚姻美满出身革命家庭,罗明妻子30颜清珍1894-1929江西莲花自主婚姻离异1919年牺牲31李发姑(李珊)1916-1969江西安福自主婚姻婚姻美满革命家庭,段焕竞少将妻子32王石妹1911-1929江西宁冈未婚1929年牺牲

其次,苏区人民婚姻存在严峻的两极分化现象,贫者形影相吊,富者妻妾满堂。在兴国,99%的雇农、90%的游民没有老婆;30%的贫农和手工工人没有老婆;而中农90%有老婆,地主富农人人有老婆,一人几个老婆的也不在少数。*《兴国调查》(1930年10月),《毛泽东农村调查文集》,人民出版社1982年版,第222页。为此,许多贫苦不堪的苏区人民被迫选择简单经济的童养婚,花费较少,解决了婚姻问题的同时也为家庭增添了一个免费劳动力,两全其美。

中央苏区封建落后婚姻的盛行是多重社会因素共同作用的结果:自然经济条件下的封建土地所有制,黑暗专制统治下的民不聊生;颐气指使的封建家长制作风;男尊女卑的社会心理;思想文化的停滞和鄙风陋俗的荼毒等等。封建落后婚姻侵犯广大青年男女婚姻自由,无视当事人正当的婚姻权益,为此殉情和逃婚者不胜枚举;封建落后婚姻大多缺乏情感基础,造成家庭不睦,婚姻内外纠纷不断,暴力频发,时刻侵蚀着家庭这一社会的细胞;而买卖婚、冥婚、表亲婚等落后婚俗习惯,不仅违背社会伦理、降低人口质量、败坏社会风气,还进一步加剧了赤贫、人口买卖和妇女地位的衰落等问题。

民国以来,新式婚姻西风东渐,然“任尔东西南北风”,中国陈腐的封建婚姻制度依旧岿然不动。它是数千年沉疴旧弊积淀而成的社会难题,内外交困的民国诸政府,面对厚重而保守的现实往往只能听之任之。新式婚姻通常渐染于沿海发达地区和社会中上层阶级,而在中国农村地区,从未有过成功的婚姻改革试验,除了中国共产党治理下的革命根据地。

二、治理措施

1922年7月,中国共产党第二次全国代表大会宣言提出“废除一切束缚女子的法律,女子在政治上、经济上、社会上、教育上一律享受平等权利”。*《关于工会运动与共产党的决议案》(1922年7月),中央档案馆编:《中共中央文件选集》第1册,中共中央党校出版社1982年版,第78页。

1923年,中国共产党第三次全国代表大会通过了《妇女运动决议案》,提出“打破奴隶女子的旧礼教”“男女教育平等”“结婚离婚自由”等主张。*《妇女运动决议案》(1923年6月),《中共中央文件选集》第1册,第120页。1928年7月,中国共产党第六次全国代表大会提出“在农妇中之宣传与暴动工作,应直接提出关于农妇本身利益的具体要求,如承继权、土地权、反对多妻制、反对年龄过小之出嫁、反对强迫出嫁、离婚权、反对买卖妇女”。*《妇女运动决议案》(1928年7月),《中共中央文件选集》第4册,中共中央党校出版社1989年版,第269-271页。

这表明,中共在成立伊始就以解放妇女为己任,顺应时代的发展潮流,高度重视对封建落后婚姻的改造并已提出初步的方针设计。“在中国历史上,最早获得男女平等的政治权利、最早摆脱封建制度的妇女是30年代、40年代中国共产党领导的苏区和延安妇女。”*李小江:《夏娃的探索》,河南人民出版社1988年版,第159页。土地革命战争时期,中国共产党在开辟的中央革命根据地付诸社会实践,大刀阔斧,多管齐下,采取针对性措施,有效地涤荡了根据地污浊的封建落后婚姻。

(一)通过立法建立新型的较为完善的婚姻制度

立法是统治阶级意志的体现,同时也是公民权益的强制保障。面对错综复杂的落后婚姻形势,中国共产党首先采取立法的办法保障苏区人民的婚姻自主权,将婚姻自由纳入法制的轨道中来。

1928年8月,溪南区苏维埃政府颁布了《婚姻条例》,这是中央苏区制定和颁布的第一个婚姻条例。主要内容有:第一,男女结婚以双方自愿为原则,不受任何人干涉,寡妇和婢女准其自由结婚。第二,离婚方面,“土豪劣绅的妻妾、媳妇要求离婚者,准其自由”;“妇女受翁姑、丈夫压迫,情况属实,准其自由”;“男女年龄相差太远者,准其自由”;夫妻间确无丝毫感情或者被强迫结婚者,准其离婚。第三,废除旧礼教,取消聘金和礼物。第四,男女结婚,须向区苏维埃政府报告。*张雪英:《中央苏区妇女运动史》,中国社会科学出版社2009年版,第98页。

1931年11月28日,中国工农兵苏维埃第一次全国代表大会在瑞金召开,大会通过了《中华苏维埃共和国婚姻条例》。这是中央苏区颁布的第一部内容较为详尽、体例完整的婚姻法。它包括七章二十三条,含总则、结婚、离婚、离婚后小孩抚养、财产的处理等几大项内容。《条例》明文规定:男女婚姻,以自由为原则,废除一切封建的包办强迫和买卖的婚姻制度,禁止童养媳;实行一夫一妻,禁止一夫多妻;结婚的年龄,男子须满二十岁,女子须满十八岁;男女结婚须双方同意,不许任何一方或第三者加以强迫;禁止男女在五代以内亲族血统的结婚;男女结婚须同到乡苏维埃或城市苏维埃举行登记,领取结婚证,废除聘金、聘礼及嫁装(妆);离婚自由,凡男女双方同意离婚的,即行离婚,男女一方坚决要求离婚的,即行离婚,等等。*《中华苏维埃共和国婚姻条例——中华苏维埃共和国中央执行委员会第一次会议关于暂行婚姻条例的决议》(1931年11月28日),厦门大学法律系、福建省档案馆选编:《中华苏维埃共和国法律文件选编》,江西人民出版社1984年版,第232-233页。1934年,中国工农兵苏维埃第二次全国代表大会又对《条例》进行进一步修改和完善。同年4月,由《条例》修改而成的《中华苏维埃共和国婚姻法》终于颁布并在各个革命根据地实施。它充分体现了废除一切包办强迫和买卖的婚姻、禁止童养媳、男女平等、实行一夫一妻制、结婚离婚自由和保护妇女的原则。

中央苏区婚姻立法方面的工作分前后两个阶段:一是中华苏维埃临时中央政府成立前,由各地工农政府分别制定和颁布有关婚姻条例并加以推行,对封建落后婚姻的治理工作相对独立,缺少统一领导部署和立法规范;二是1931年11月,临时中央政府成立后,颁布了《中华苏维埃共和国宪法大纲》。大纲规定:苏维埃政权以实行彻底的妇女解放为目的,承认婚姻自由,实行保护妇女的政策,使妇女能够从事实上逐渐脱离家务束缚,参加全社会的政治、经济、文化生活。在大纲指导下,在吸收各个根据地经验的基础上制定和通过了《中华苏维埃共和国婚姻法》,继而推广开来。二者是相辅相成的关系。

(二)运用行政手段推行崭新的婚姻制度

中国共产党在中央苏区依法行政,严格实行婚姻登记等规章制度。无论结婚、离婚必须到乡苏等政府机关进行登记,把守了婚姻自由的第一关。《婚姻法》是苏区人民婚姻自由的法律保障,但也有政策执行上的“异端”:“在赣西苏维埃成立的会议中,CY特委提出男女婚姻年龄的限度,如果男大于女8岁者,就不准结婚。”*《张怀万巡视赣西南报告》(1930年4月5日),江西省档案馆、中共江西省委党校党史教研室选编:《中央革命根据地史料选编》上,江西人民出版社1982年版,第192页。该项举措眼观之下似乎违反了婚姻自由的立法初衷,但根本出发点在于遏制当地泛滥的童养婚,是运用行政手段对法律的补充和调节,是当地特委立足实际、灵活变通的体现。最后,为监督检查婚姻法的贯彻落实,在各级政府中还成立了妇女生活改善委员会。

(三)加强《婚姻法》的普法教育和婚姻自由的舆论宣传

1.新闻宣传。《婚姻法》出台后,中央苏区通过报刊,例如《红色中华》《青年实话》《红星》《苏维埃文化》《红的江西》《福建红旗》等等,以及编印的宣传材料向根据地人民介绍新法并报道新法贯彻落实情况,还为苏区人民解难答疑。这些新闻媒介作为中国共产党工作和舆论导向的喉舌,在《婚姻法》普法宣传上发挥了至关重要的作用。

2.标语墙报宣传。时至今日,井冈山这块赤土上依然留存着土地革命时期书写的标语和墙报,例如“打倒包办婚姻”“共产党不是共妻主义,是主张男女婚姻绝对自由”“废除奴婢制度和一切不平等制度,不准丈夫打老婆,不准翁姑打媳妇”“废止买卖婚姻和家长包办婚姻”等等。这些标语墙报不拘一格,一块较为平整的墙壁就能达到宣传的目的,深入农村的同时,也深入了人心。

3.树立典型。连城新泉县苏维埃政府主席张明瑞原先由父母包办,曾与一女子结婚,但夫妻之间毫无感情。《婚姻法》颁布后,二人交换意见和平离婚。后来,张明瑞与丰图乡苏妇女委员邓德兰相识相爱,而后喜结连理,在新泉苏区传为佳话。*张文灿:《解放的限界——中国共产党的妇女运动(1921-1949)》,中国政法大学出版社2013年版,第127页。苏区不少女同志自身也是自主婚姻的榜样。例如表1中的不少女性,她们割裂了与陈旧的封建落后婚姻的联系后,实现了自由恋爱与自主婚姻。“而且婚礼异常简朴,有的甚至只是将两人的东西放在一起就算结婚了。”*张文灿:《解放的限界——中国共产党的妇女运动(1921-1949)》,第110页。

4.对症性宣传。针对中央苏区地处偏僻山区、群众文化水平较为落后的客观实际,毛泽东亲自提出“讨老婆不要钱”这类通俗易懂的白话口号代替“废除聘金聘礼,反对买卖婚姻”生硬的书面条款,*《彭儒》,《女英自述》,第36页。对目不识丁的贫困农民影响极大。不但如此,中央苏区政府针对客家人民喜好山歌的特质,将婚姻自由宣传与山歌演唱有机结合起来。例如《婚姻自由歌》,正是苏区人民婚姻自由的生动写照,《婚姻自由歌》唱道:

青年妇女听我言,

如今世界不比先,

早先男女不平等,

如今男女讲平权。

好得红军来革命,

几千年痛苦得解放,

婚姻问题讲起头,

结婚离婚要自由。

不要顽固爹娘来做主,

不要媒人来话媒,

媒人话成多不和,

哪有自由的好处多。*谢济堂编:《中央苏区革命歌谣选集》,鹭江出版社1990年版,第372页。

红军队伍中的女学生兵,如贺子珍、贺怡、伍若兰、彭儒、段子英、吴仲莲、曾志等等,她们充分利用自身有思想、有文化,更容易和女性群众打成一片的天然优势,现身说法,积极开展宣传工作。她们深入农村,号召广大农村妇女冲破枷锁,实现婚姻自主,取得了事半功倍的效果。

(四)保护婚内的弱势妇女

治理封建落后婚姻不同于治理毒品、娼妓、土匪等恶性社会问题,一味消灭既不科学也不现实,大量解除封建落后婚姻会颠覆正常的社会运行秩序,造成人心动荡。一分为二地看,也并非所有的封建落后婚姻都是坏的,例如任弼时与陈琮英。*陈琮英自幼是任家的童养媳,但任家待其宽厚,并未遭受虐待。任陈二人夫妻恩爱,是党内的模范夫妻。故在夫妻感情并未完全破裂的情况下,首要措施当是保护婚内的弱势女性,缓和尖锐的家庭矛盾,发挥调解的效力,取代消灭、解除等激烈字眼。

例如,“南阳区某乡用沸水泡死童养媳,象形区打出童养媳几个月不知去向,并花溪乡有个童养媳在此严寒酷冷的天气中盖蓑衣”。*《永新县苏维埃执行委员会训令第七号》(1931年1月31日),江西省妇女联合会、江西省档案馆编:《江西苏区妇女运动史料选编(1927-1935)》,江西人民出版社1982年版,第289页。这种情况通常是将虐待或打死童养媳的恶婆进行全村乃至全省的游行,依法惩治,以儆效尤:

“那时,村里做婆婆的好恶,压迫媳妇,打哟,骂哟,有理无理捉你出气。那时候红军来了,压迫媳妇的人就拿来游村,村头游到村尾,手上摇个铃,戴个高帽子,嘴上喊:‘我压迫了媳妇,大家不要跟我的样!’铃铛!铃铛!大家都来看。那个时候就整了一下子,做婆婆的就没有那么恶了,所以做媳妇的人非常拥护红军。那时妇女翻身了,不受婆婆压迫,也不受丈夫压迫,……妇女翻身,都是欢天喜地,好高兴。”*《儿童团员温禄金》,李小江主编:《让女人自己说话 亲历战争》,第41页。

起到异曲同工效果的还有说服教育。干部深入农村,走门串户,访问调查,宣传讲解……对虐待妇女的翁姑、丈夫,妇女干部就发动群众对他们开展说理斗争,严重的还开公审大会进行批判。不过,一般都以教育为主,原则上不判刑。*《蔡畅》,《女英自述》,第237页。

(五)将治理封建落后婚姻与解放妇女、提高妇女社会地位结合起来

旧时女性除深受封建政权、神权、族权三把枷锁的桎梏外,“还受男子(夫权)的支配”*《湖南农民运动考察报告》(1927年3月),《毛泽东选集》第1卷,人民出版社1991年版,第31页。,这就是著名的“四权理论”。毋庸置疑,妇女是遭受封建落后婚姻摧残最严重的群体,她们身似敝履,地位低下,终日劳作,毫无权益可言,有的甚至沦为纯粹的劳作和生育的工具。毛泽东在《寻乌调查》中描述道:“女子的劳苦实在比男子要厉害。她们的工作不成片段,这件未歇,那件又到。她们是男子经济(封建经济以至初期资本主义经济)的附属品。男子虽已脱离了农奴地位,女子却仍然是男子的农奴或半农奴。她们没有政治地位,没有人身自由,她们的痛苦比一切人大。”*《寻乌调查》(1930年5月),《毛泽东农村调查文集》,第172页。显然,要把广大妇女从封建落后婚姻的苦海之中彻底解救出来,就必须赋予女性各项平等的权利,发挥女性自身的力量,从根本上提高女性的社会地位。

1.赋予妇女平等的政治参与权。1931年11月,苏维埃政府颁布《中华苏维埃共和国宪法草案》,第63条明文规定:“居住在中华苏维埃共和国领土内的居民,凡年满18岁者,无论男女、宗教、民族的区别,对于苏维埃都有选举权和被选举权。”这是中国历史上首次赋予女子同男子一样的选举权和被选举权,这为苏区女性参与国家政治生活提供了法律保障。1933年,在中央苏区选举过程中,中共中央组织局还特别规定:“必须达到妇女代表占25%的任务。”*《动员劳动妇女参加选举》(1933年9月21日),《江西苏区妇女运动史料选编(1927-1935)》,第110页。这在实际选举活动中得到很好的贯彻,正如《红色中华》报道的:“这次选举增加的人数,妇女代表占代表总数的百分比例,如兴国为30%以上,乡苏主席有20余个女子。杨殷为25%。上杭才溪区的上才溪乡则为54.6%,下才溪乡则为64.8%。各地乡代表的妇女一般地在25%以上。”*梁柏台:《今年选举的初步总结》,《红色中华》1934年1月11日,第6版。选举权和被选举权的落实,是苏区女性获得政治参与权的开端。她们也由此走出家门,参与到国家社会事物的管理当中。

2.赋予和保障妇女平等的劳动权。1929年12月,毛泽东在他亲身起草的《中国共产党红军第四军第九次代表大会决议案》中指出:“妇女占人口的半数,劳动妇女在经济上的地位和她们特别受压迫的状况,不但证明妇女对革命的迫切需要,而且是决定革命胜败的一个力量。”*《中国共产党红军第四军第九次代表大会决议案》(1929年12月),《毛泽东文集》第1卷,人民出版社1993年版,第98-99页。“妇女解放与劳动解放是天造地设的伴侣”,只有“劳动解放了,妇女才得真正的解放”。*《中国妇女运动杂评(从六月到八月)》(1923年12月1日),戴绪恭、姚维斗编:《向警予文集》,湖南人民出版社1985年版,第140页。中国共产党因势利导,不遗余力地鼓励和引导妇女从事生产劳动,从根本上改变妇女在经济上对男子的依附关系,使之成为生产建设的主力军。

在苏区土地改革过程中,实施“以人口为标准,男女老幼平均分配”的土地政策。苏区的土地证上首次出现了妇女的名字,这是中国历史上的头一遭,为妇女实现经济独立创造了基础条件。“并且妇女亦与男子一样有独立支配自己所分配得来的土地的自由——她的土地或与父母舅姑兄弟的土地共耕或自己单独耕种都可以,依她自由意志去决定。”*《中央关于劳动妇女斗争的纲领》(1930年11月8日),全国妇联妇女运动历史研究室编:《中国妇女运动历史资料(1927-1937)》,中国妇女出版社1991年版,第77页。

到了战时,男子奔赴前线作战,妇女在后方生产劳作方面的作用愈加显著。她们努力学习耕作技术,破除“妇女犁田遭雷打,妇女莳田禾不长”的封建迷信,“1933年冬(武阳区)只有2名妇女会犁耙,1934年就有104名会犁耙了,还有194人正在学习”。*王观澜:《春耕运动总结与夏耕运动的任务》,《红色中华》1934年5月28日,第3版。她们还成立了农业互助小组和合作社,开展生产劳动竞赛,使得根据地的农业生产不仅没有下降,甚至还出现了秋收“平均增加了一成半”*《中华苏维埃共和国内的妇女》(1934年3月29日),《江西苏区妇女运动史料选编(1927-1935)》,江西人民出版社1986年版,第171页。,“去年已够食,今年则已有余了”的现象。

除了农业劳动之外,“妇女还参加了根据地的工业、对外贸易、财政、金融、邮电、交通等事业的建设”。*耿化敏:《中国共产党妇女工作史(1921-1949)》,社会科学文献出版社2015年版,第122页。她们还组织了成千上万的洗衣队、救护队、担架队、慰劳队、运输队,尽己所能慰劳红军,物质上、精神上有效地支援了前线。显然,广泛地从事生产劳作,对于提高女性社会地位、实现男女平等是大有裨益的。

3.赋予妇女平等的受教育权。旧时女子被剥夺了受教育的权利,大都目不识丁,“赣西南妇女读书的很少,只有些资产阶级的妇女,亦是凤毛麟角,写识文字的是百与一之比”。*《赣西南妇女工作报告》(1930年10月),《江西苏区妇女运动史料选编(1927-1935)》,第15页。寻乌县“女子可以说全部不识字,全县女子识字的不超过三百人”。*《寻乌调查》(1930年5月),《毛泽东农村调查文集》,第159-160页。中国共产党领导的婚姻解放运动是一场自上而下的社会变革,但要想彻底打破封建落后婚姻的枷锁,尤其需要妇女自身文化素质的提升和思想意识的觉醒。

为提高广大妇女思想文化水平,先期以识字扫盲为主要教育任务,开办夜校、半日制学校、寒暑假学校、家庭临时训练班和田间流动识字班等等,到学校上课的也多是胸无点墨的妇女。“妇女从文盲中得到了初步的解放,因此,妇女的活动十分积极起来。”*肖云岭、陈钢:《井冈山革命根据地文化建设史》,江西人民出版社2007年版,第98页。后期则以政治教育、科学思想文化宣传、启迪阶级觉悟为主。“农村中的妇女文化程度较男子落后,因此加紧妇女群众的教育训练,提高妇女的政治水平,是非常迫切的。”*《中央苏区胜利县委七月份及“八一”的工作情形致中央局的工作报告大纲》(1932年8月),江西省妇联赣州地区办事处编:《赣南妇女运动史料选编》第1册,1997年内部印刷,第53页。“在一切党的与一切职工会的学校、训练班中,都应当吸收一定的百分数的妇女,而在她们的教育大纲中,须研究妇女问题及工作方法。”*《中央通告第五十四号》(1928年6月21日),《中共中央文件选集》第4册,第271页。

与妇女思想文化教育相对应的还有职业教育。1933年,湘赣省永新县苏维埃政府开办了赤色女子职业学校,组织女子学习缝纫织造技术。1934年,中央苏区银行专修学校第二期专门开办妇女班,培养了一批财政管理方面的人才。*吕良:《中央革命根据地教育史》,教育科学出版社1989年版,第107-08页。妇女掌握安身立命的一技之长是实现经济独立的前提,也是实现人格独立和提高社会地位的基石所在。

妇女通过接受教育,不仅提高了文化水平,还在心理层面上割裂了与旧的封建婚姻的联系,消除了脑中固有的封建思想,为革命斗争培养了一大批富有思想觉悟的女干部和女战士。

4.建立广泛的妇女组织。1928年,中国共产党在第六次全国代表大会通过的《妇女运动决议案》中指出:“党必须在劳动妇女中作有系统的、经常的指导,自中央直至支部,必须至少要有一人负妇运之责,或视相当情形组织妇女委员会。”*《妇女运动决议案》(1928年7月),《中共中央文件选集》第4册,第267页。根据该项规定,在党中央的高度重视下,苏区各级妇女组织先后成立。

当时的妇女组织大致有三种类型:中共党内恢复重建的妇女部或妇委,包括共青团系统的青妇部、工会系统的女工部、农会系统的妇女委员会;苏维埃政府内部具有咨询协调性质的妇女生活改善委员会;群众性的女工农妇代表会议。*张文灿:《解放的限界——中国共产党的妇女运动(1921-1949)》,第118页。据不少在妇女部工作的同志回忆,那时的妇女工作第一项是组织妇女会,把妇女从封建礼教的束缚中解救出来,邀集受压迫的妇女参加革命,帮助那些丈夫有残疾或精神病的妇女解除婚姻。*张文灿:《解放的限界——中国共产党的妇女运动(1921-1949)》,第119-120页。妇女组织的出现,作为广大妇女的坚强后盾,不仅保护了婚内弱势的妇女,还积极引导妇女参与到军事斗争、生产建设、后勤保障等各项事业中来。可以说,革命形势的蓬勃发展,“女工农妇代表会的领导与推动,是紧要的关节”*《长冈乡调查》(1933年11月),《毛泽东农村调查文集》第1卷,第325页。。

(六)将治理封建落后婚姻与其他事业有机结合起来

1.与革命宣传结合起来。土地革命战争时期,红军所到之处,大力宣传土地革命、妇女解放和婚姻自由等主张,吸引了大批富于反抗精神的贫苦大众,尤以女性投身革命的经历更加难能可贵:“妇女之异乎寻常的困苦状况,过分的劳动,在家庭习惯及社会风俗上完全没有权利等,成为吸收一般农妇反对地主豪绅的斗争及夺取她们到革命方面来的条件。”*《中央通告第五十四号》(1928年6月21日),《中共中央文件选集》第4册,第269页。长期遭受压迫的妇女,反抗精神强于男子,在革命旗帜的感召之下,不少女性毅然摆脱封建落后婚姻的桎梏,投奔到革命的钢铁洪流之中。例如康克清、李贞、王泉媛等等。*康克清先是童养媳而后为养女,不满婚姻被包办而逃婚;李王二人则是不堪家庭虐待而参加革命,共同之处在于都受到了不同程度革命宣传的感召。

苏区这些女战士不仅承担生产、运输、救护、缝补浆洗等后勤工作,有的甚至还直接参与了军事斗争。她们组成女赤队,“平时不担任放哨。紧急时男赤队出发去了,女赤队便也担任放哨”。*《兴国调查》(1930年10月),《毛泽东农村调查文集》,第247页。一些精壮的妇女还同男子一样进行军事训练,肩扛步枪和大刀,战时奔赴前线,与红军并肩作战。多数女性投身革命的同时,也割裂了与旧的封建婚姻的联系。

2.与党的建设结合起来。“党的最大任务是认定农民妇女乃最积极的革命的参加者,而尽量的吸收到一切农民的组织中来,尤其是农民协会和苏维埃。”*《中央通告第五十号》(1928年5月25日),《中共中央文件选集》第4册,第212页。截至1934年4月底,江西7县发展女党员2544名,女团员2233名,女赤卫军510771人,女少先队员10743人;福建8县发展女党员1173名,女团员520人,女赤卫军4121人,女少先队员2471人;粤赣5县发展女党员267人。*见珍:《“三八”工作的总结与今后的妇女工作》(1934年4月24日),《中国妇女运动历史资料(1927-1937)》,第385页。接收和发展的女党员中,不少是深受封建婚姻压迫的女性,她们投身革命之后,以极大的革命热忱回报党和人民,甚至在苏维埃政府中担任了要职。例如童养媳出身的李美群曾担任江西省委组织部部长、妇女部部长,童养媳出身的吴富莲担任了闽赣省委妇女部部长,有包办婚姻经历的蔡畅担任了中华苏维埃中央执行委员等等。

3.与提高苏区人民思想文化水平、移风易俗、倡导新风尚结合起来。要消除封建落后婚姻,单单提高女性的思想觉悟是远远不够的,必须进行一场全民的思想文化教育,消除社会成员固有的封建思想。据统计,江西、福建、粤赣三省开办补习学校6426所,招收学生94517人,有俱乐部1656个,工作员49688人。江西、粤赣两省有识字小组32388个,组员155371人。*陈元晖等编:《老解放区教育资料》,教育科学出版社1981年版,第18-19页。在前期扫盲教育的基础之上,“用教育与学习的方法,启发群众的阶级觉悟,提高群众的文化水平与政治水平,打破旧社会思想的传统,以深入思想斗争,使能更有力地动员起来,加入战争,深入阶级斗争和参加苏维埃各方面的建设”。*谢济堂:《闽西苏区教育》,厦门大学出版社1989年版,第47页。苏区人民既学习了文化科学知识,又受到了革命思想的熏陶。*舒龙、凌步机:《中华苏维埃共和国史》,第424页。

与治理改造封建落后婚姻相关的还有广泛的社会改造与建立崭新的社会秩序。在粉碎原先封建统治的同时,苏维埃政府还严厉打击豪绅地主与匪患,改造宗族与流民;破除鸦片、赌博、娼妓、鬼神迷信等不正之风;劝戒缠足、束胸、穿耳、蓄发等陋习。中央苏区的各项社会治理措施相辅相成、密不可分。打击土豪劣绅、没收地主土地、开展土地革命,是建立经济新秩序,发挥广大贫下中农革命积极性的根本前提;改造宗族、破除迷信是摧毁封建族权和神权的必要步骤;铲除鸦片、赌博等不正之风使社会风尚焕然一新;放足、剪发等生活新风的推行,解放了女性身体的同时也解放了她们的思想。以上种种措施扫荡了封建的腌臜东西,使得根据地人民精神面貌焕然一新,处处洋溢着蓬勃向上的发展势头。根据地人民以饱满的热忱和大无畏的革命信念投入到轰轰烈烈的根据地建设和革命事业当中。“整个社会充溢着夜不闭户、道不拾遗、国无荒土、野无游民的良好风气和勃勃生机。”

三、治理效果

在中央苏区,“过去这些地方,每娶一个老婆要费二百元以上,现在却不同了,已经订好的聘金不纳,未订的概不许定聘金,结婚自由的事,已普遍了赤色区”。*克珍:《赣西苏维埃区域的现状》(1930年2月19日),《中央革命根据地史料选编》上,第179页。“过去讨老婆非钱不行,因此许多贫农讨老婆不到。即使讨,不是带童养媳,就是要到好大年纪,若是讨了老婆又死了,再讨就非常困难。现在完全没有这个困难了。”*《兴国调查》(1930年10月),《毛泽东农村调查文集》,第221页。

伴随着《婚姻法》的颁布,中央苏区还出现了“离婚潮”。各处乡政府设立之初,所接离婚案子日必数起,多是女子提出来的。十个离婚案子,女子提出来的占九个,男子提出来的不过一个。*《寻乌调查》(1930年5月),《毛泽东农村调查文集》,第178页。这表明,妇女在婚姻问题上俨然已实现独立,敢于摆脱封建落后婚姻的束缚,掌握了切实的婚姻自主权,还提高了家庭地位,“丈夫骂老婆的少,老婆骂丈夫的反倒多起来了”。*《长冈乡调查》(1933年11月),《毛泽东农村调查文集》第1卷,第324页。

《婚姻条例》实施仅半年,赣南革命根据地在治理封建落后婚姻方面确实收到了相当的效果。*《江西苏区中央省委工作总结报告(一、二、三、四月总结报告)》(1932年5月),《中央革命根据地史料选编》上,第473页。实施两年后,就婚姻方面而言,“苏维埃区域与国民党区域也是两个绝对相反的世界”*《中华苏维埃共和国中央执行委员会与人民委员会对第二次全国苏维埃代表大会的报告》(1934年1月24日),《中央革命根据地史料选编》下,第331-332页。。

对封建落后婚姻的治理还挖掘了女性在革命斗争中蕴藏的无限潜力。“妇女在革命战争中的伟大力量,在苏区是明显地表现出来了,在查田运动等各种群众斗争上,在经济战线上(长冈乡是主要依靠她们),在文化战线上(许多女子主持乡村教育),在军事动员上(她们的扩大红军与慰劳红军运动,她们的当短夫),在苏维埃的组织上(乡苏中女代表的作用),都表现她们的英姿与伟大成绩。”*《长冈乡调查》(1933年11月),《毛泽东农村调查文集》第1卷,第325页。

事物具有一分为二的两面性。大量封建落后婚姻的消灭,在苏区社会造成的影响和震动,不亚于一场肆虐逞威的巨大风暴。

首先,引起了一些男性家属的不满、恐慌和敌对情绪。“革命革命,革他一个卵!我们的老婆都要革掉了!”有的男子威胁妻子说:“我家是有进没出的,你要离婚就一驳壳打死你!”一些农民对下乡的苏维埃宣传员说:“同志!你唔要来讲了,再讲埃村子里的女人会跑光了!”个别群众对此“采取完全反对的态度”*邹成香:《二战时期中央根据地妇女运动》,江西省妇女联合会编:《江西妇女运动史专辑(1919-1942)》,1987年内部印刷,第61页。,甚至“几引起农民的反抗”*《张怀万巡视赣西南报告》(1934年4月5日),《中央革命根据地史料选编》上,第193页。。

其次,在婚姻自由理念的推引下,出现了绝对自由化的偏差。“今天和这个女人结婚,明天又和那个女人结婚。上级机关的负责同志如此,影响到下级群众更加是一塌糊涂。”*《中共闽粤赣特委报告第三号》(1931年4月7日),中央档案馆编:《闽粤赣革命历史文件汇集(1930-1931)》第1册,中央档案馆1984年内部印刷,第114-115页。在长冈乡,约百分之一的妇女,暴动后四年半中结过三次婚。*《长冈乡调查》(1933年11月),《毛泽东农村调查文集》,第324页。还有一些不明就里的群众将婚姻自由理解为性自由。“在安福近来每个女子,特别是所谓开通的都有三个男子……在西区每个男同志有一个老婆一个爱人一个小老婆共三个的千古奇事。”*《张启龙关于赣西工作情形给中央局的报告》(1931年7月12日),中央档案馆、江西档案馆编:《江西革命历史文件汇集(1931年)》,1986年内部印刷,第106页。部分青年男女受流氓意识的影响,追求绝对自由,“专闹自由恋爱”,两性结合过于草率,“昨日讨他,今日讨主席,是自由”。*《江西土地斗争中的错误》(1930年11月14日),《毛泽东农村调查文集》,第273页。一时苏区出现了小范围的婚姻混乱现象,少数地方甚至出现性病。*何友良:《中国苏维埃区域社会变动史》,当代中国出版社1996年版,第199页。苏区人民对婚姻自由的误解导致“婚姻绝对自由”的水藻泛滥,违背了纯粹的立法初衷。

第三是两难的军婚问题。根据地不少妇女并不同意丈夫参军,一旦参军,“即和他人恋爱结婚”。*《省行委通告第十一号》(1930年11月24日),《中央革命根据地史料选编》下,第722页。还有一些女性“当红军不能同你结婚”*《江西土地斗争中的错误》(1930年11月14日),《毛泽东农村调查文集》,第273页。,或“男子去当红军后,女子就旋即提出离婚”。*《兴国县行委第一次扩大会议决议》(1931年1月13日),《江西苏区妇女运动史料选编(1927-1935)》,第25页。“有许多(红军妻子)要求离婚,闹得非常厉害,不准她离她总是天天吵”*《湘赣苏区团委青妇部报告》(1933年1月17日),《江西苏区妇女运动史料选编(1927-1935)》,第276页。,也有一些与红军战士订了婚的女性悔约,引起战士们的不满。其缘由无外乎是参军作战具有高危性,家中少了一个维持生计的主力,情感生活上也少了许多慰藉,以上种种原因导致红军战士婚配已是难题,更不惶说“消灭”红军中业已存在的封建婚姻。为此,个别基层政府为保护军婚和维护地方稳定而禁止女性离婚,“对离婚案决定要条件,甚至看条件的政府还是不准离,如果有些女子强硬要离,政府甚至把他禁闭起来”。*《朱昌谐关于赣西南妇运报告》(1930年10月23日),《江西苏区妇女运动史料选编(1927-1935)》,第13页。显然,这是犯了另外的错误。

第四,出现个别“组织包办”代替“封建家长包办”的现象,例如李德与肖月华。*为了团结这位共产国际军事顾问,杜绝其在根据地四处游荡的“寻偶”现象,组织安排肖月华与其结婚,但也违背了肖的主观意愿。一些女战士对个人婚姻问题缺少主见,不得不由组织出面解决,有的皆大欢喜,有的差强人意。

第五,社会反响方面。苏维埃政府疾风骤雨般的婚姻改革对中国传统社会的冲击太大,加上推行剪发、放足等新风,忽略了农村积淀厚重的宗法旧俗,不少群众在短时间内难以接受,“头好一半身,脚小一条裙,放了脚,剪了发,日后公家都找不到”。*《饶玉鸾》,《女英自述》,第104页。广大群众对新鲜事物出现沉默、犹豫、观望等差异性态度,毕竟积习难返,保守的人坚持旧俗,也实属正常。

最后,在婚姻治理的过程中还出现了有包办婚姻不愿离婚而被迫离婚的现象。例如少数地主富农家庭的妇女为了摆脱时人厌弃的阶级成分而被迫离婚,这是当时阶级斗争的大主题与婚姻自由的冲突点。还有在婚姻改革的过程中对弱势一方的女性保护过度,侵犯了男性的合法权益等等。

四、历史意义和历史局限

共产党对中央苏区封建落后婚姻的治理,是其运用国家机器的力量和政治动员下的群众运动在农村地区开展的一场广泛的社会婚姻变革,它锋芒直指数千年的封建婚姻制度,一改近代以来新式婚姻改革以城市和社会中上层阶级为中心的惯例,使得婚姻自由首次在农村的土壤生根发芽;是中国历史上首次对旧式婚姻制度的全盘否定,也是首次较为彻底的封建落后婚姻治理试验。它将一夫一妻制、男女婚姻自由、保护妇女等先进主张以立法等途径在中央苏区变成现实,尽管法律条文还较为简陋,用语也不甚规范,但现今依旧“震惊当今那些世界法律史的专家们”*[法]朱丽娅·克莉斯蒂娃,赵靓译:《中国妇女》,同济大学出版社2010年版,第112页。;用民主主义的婚姻制度取代了封建主义的婚姻制度,“打碎了中国四千年来束缚尤其是束缚女子的封建枷锁,建立适合人性的新规律,这也是人类历史上伟大的胜利之一”*中国全国妇女联合会:《毛泽东周恩来刘少奇朱德论妇女解放》,人民出版社1988年版,第42页。;积累了诸多有益经验,为后来中共建立系统完善的婚姻制度奠定了蓝本;它也是一场深刻的妇女解放运动,帮助广大女性打破了四把枷锁的桎梏,赋予了她们前所未有的人身自由和婚姻自由;激发了广大人民的生产积极性和革命热忱,为中国共产党赢得了广泛的群众基础,为革命胜利积蓄了力量。

从另一方面来看,中国共产党对封建落后婚姻的治理也具有无法突破的历史局限。分析来看,阻力至少来自四个层面:首先是传统旧制度、旧习惯的内在抵制力与对抗力;其次是被卷入这场社会变革的相关人员(男子、女子、子女、家长、亲友、红军等等)对新制度、新秩序的不适应、不理解和不配合;再次是新制度、新秩序的制定者、实施者、管理者,即中国共产党和苏维埃政府工作人员相关经验的缺乏;最后是革命斗争的大背景大框架的制约。

治理封建落后婚姻是循序渐进的历史过程,不可能毕其功于一役。它不仅仅是政策法规的制定与推行,还意味着社会大众需要养成进步的思想观念和社会习惯并与旧时代的社会遗存分道扬镳。依靠人民自身运用先进的思想战胜落后的封建意识及其积重难返的历史惯性,仅仅依赖中国共产党做事无巨细的“教师爷”和“全职保姆”既不科学也不现实。“绝对自由化”的泛滥,暴露了尚且孱弱的民智还不足以游刃有余地驾驭中国共产党赋予的婚姻自主权的现实,是“还没有充分看见推翻封建剥削以后的成果的时候所发生出来的一种思想”。*《寻乌调查》(1930年5月),《毛泽东农村调查文集》,第181页。

一般来说,社会成员思想观念的进步通常建立在社会经济深入发展的基础之上,而苏区人民思想觉悟的提升是中国共产党红色“洗礼”的结果。它热烈广泛,鼓舞人心,但并非无往不利。以中央苏区盛行的童养媳来说,不外乎是聘娶婚花费太大,“每娶一个老婆,要费二百元以上”*克珍:《赣西苏维埃区域的现状》(1930年2月19日),《中央革命根据地史料选编》上,第179页。,大约相当于一个中农的全部家产,而童养媳简单经济,加上重男轻女的陈腐观念和节约妆奁的动机驱使,女方也乐意将亲女送出,故而以童养媳为代表的封建落后婚姻在当时的社会生产条件下很有市场。要消灭童养媳等落后婚俗,仅仅靠颁行法律、解放妇女并不能一劳永逸地杜绝。由于缺少经济文化提升的长效性、完整性机制作为稳固的根基,故而出现了红军长征之后,国民党在中央苏区“复辟”旧仪,该地区原本扫荡一清的落后婚姻又卷土重来的现象。*除了经济文化因素以外,风俗的内在惯性和外部政治法律环境也是不可或缺的重要因素,这是红军长征之后无法左右的。客观上来说,中央苏区存在时日较短,经济文化的长效性完整性机制也不可能建立。

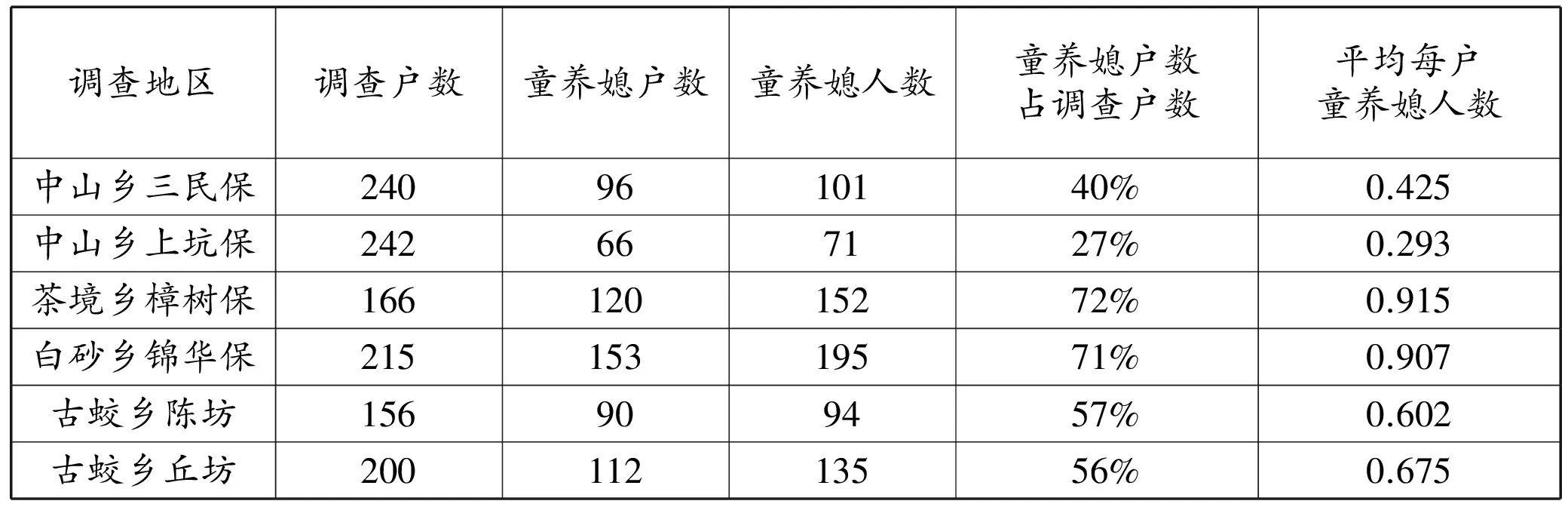

闽西地区的童养媳,就是极好的例子。1945年厦门大学教授钟其生对闽西地区7个乡村、1479户人家进行社会调查(下列四乡隶属武平、上杭等县,系中央苏区),结果列表2如下*钟其生:《闽西童养媳问题研究》,《社会科学》1946年第5期,第104-118页。:

表2

同样,法律的产生是社会发展的客观需求,亦或是先进思想作用下的产物。由于时代的局限,苏区人民对婚姻自由的实质内容缺少足够认知,不能正确对待当时充满理想主义色彩的婚姻理念。从反面来看,在当时的社会条件下,社会成员的思想观念也不可能不受封建遗存的影响。与此同时,它也考校着中国共产党在战争时期的执政水平和执政理念等等。

而发生的诸多乱象也不足为奇,它是新旧事物相互作用的结果。“任何事物的内部都有其新旧两个方面的矛盾,形成为一系列的曲折的斗争。斗争的结果,新的方面由小变大,上升为支配的东西;旧的方面则由大变小,变成逐步归于灭亡的东西。”*《矛盾论》(1937年8月),《毛泽东选集》第1卷,第323页。全新的婚姻自由理论设计与实践之间存在偏差在所难免,恰恰需要在实践过程中不断总结才能予以完善。这是事物变化发展的必经阶段,意味着中国历史上首次对农村地区封建落后婚姻的治理不可能做到面面俱到、尽善尽美。作为新型婚姻制度的制定者、实施者、管理者的中国共产党及初次从事婚姻改革试验的苏维埃政府工作人员,经验有限,这是符合客观实际的。

对封建落后婚姻的治理是实现苏区人民婚姻自由和妇女解放的重要内容,尤能吸纳广大妇女参加革命。只有首先打破封建落后婚姻的枷锁,妇女才能发挥“半边天”作用。但在国民党当局的军事围剿之下,红色火种的赓续才是无可替代的头等大事,婚姻治理工作需要建立在军事、政治和社会协同发展的基础之上并与之有机结合。正如毛泽东所说:“只要土地斗争一深入,他们对于婚姻问题的态度就要大大改变了。”*《寻乌调查》(1930年5月),《毛泽东农村调查文集》,第181页。婚姻治理工作无法摆脱革命斗争和根据地建设的大框架大布局,这是无可辨白的客观实际,也是土地革命战争时期制约治理工作的天然壁障。军婚问题、阶级婚姻问题正是恰如其分的体现。

择选代表群体比较结果来看,多数有封建落后婚姻经历的女红军参加革命后基本上都解除了落后的婚姻关系,而同一时期样本取自风气维新的金陵大学、南京高等师范、浙江第一师范等校的社会调查显示,江浙地区仍有高达87.29%的青年学生婚姻是由父母包办、代订。*李文海、夏明方、黄兴涛:《民国时期社会调查丛编·婚姻家庭卷》,海峡出版发行集团、福建教育出版社2014年版,第16页。这说明革命对落后婚俗的涤荡、清理比民国时期的新式教育更加有力、更加彻底。

综上,就当时所处的时代环境来看,中共的婚姻治理工作已十分出色。白区媒体的“评价”十分贴切:“占领时期,旧社会完全崩溃,推翻礼教,推翻神权,庙宇中塑像以及家庭所供之神主,悉被摧毁,破坏空气,弥漫全社会,妇女界如醉如狂,一朝从破四千年礼教重锁之藩篱,其浪漫程度可想而知……其最影响社会风俗者,确为造成男女间无廉耻观念,妇女习气,极为嚣张。开口自由、闭口自由。”*刘庆科:《匪区社会中之妇女界》,《中央日报》(妇女周刊)1936年3月4日,第2版。以此观之,在中国近代,乃至整个中国历史上首次较为彻底的封建落后婚姻治理,中国共产党治下的中央苏区当之无愧。

责任编辑:李佳佳

The CPC's Governance of the Feudal Backward Marriage in the Central Soviet Area

Li Kuiyuan Qi Ji

The feudal backward marriage was one of the malignant myomas which redistricted the development of China. In modern times of China, the most dramatic changing period of Chinese social customs, the Governments of the Republic which changed frequently never really broke the barriers of feudal backward marriage .Throughout the entire modern history of China,only the red political power under the rule of the Communist Party of China (CPC) worked effectively. In order to achieve people's freedom of marriage, the newborn political power took various practical measures to effectively wash away the negative custom of marriage which had kept thousands of years. Taking the Central Soviet Area as an example,this paper explores the successful governance of the feudal backward marriage and the historical experience from the Communist Party of China.

the Communist Party of China;the Central Soviet Area;feudal backward marriage;governance

李奎原,男,天津商业大学马克思主义学院硕士研究生;齐霁,男,天津商业大学马克思主义学院教授,硕士生导师。(天津 300134)

国家社会科学基金项目“中国共产党对革命根据地社会问题的治理及其历史经验研究”(12BDJ015);教育部人文社会科学研究规划基金项目“建国初期中国共产党对主要社会问题的治理及其成功经验”(10YJA770039)

10.16623/j.cnki.36-1341/c.2017.01.009