教育与主观幸福感关系:基于教育回报率分析

2017-02-18刘晓陵赖新蓁文剑冰

刘晓陵 赖新蓁 文剑冰

(华东师范大学 心理与认知科学学院,上海 200062)

·生活质量与社会发展(学术主持人:邢占军)·

教育与主观幸福感关系:基于教育回报率分析

刘晓陵 赖新蓁 文剑冰

(华东师范大学 心理与认知科学学院,上海 200062)

为了探究教育与主观幸福感的关系,本研究以2012年中国综合社会调查(CGSS)数据为基础,借鉴教育对工资回报率的计算方法和工资分解法,以主观幸福感为因变量,运用多元回归估计教育回报率、比较教育回报率的性别差异,并进一步对结果产生的原因进行了考察。结果发现:(1)教育能提升主观幸福感,且收入是两者的不完全中介变量;(2)就幸福感而言,教育回报率不存在性别差异,但教育程度从小学及以下水平提高到初中、高职技校和大专水平时,女性的教育回报率相对男性而言有所补偿;(3)当教育程度继续提高到本科及以上时,这种补偿效应消失。部分原因在于,教育程度高的女性更加认同出门工作的观念与其面临的工作和高于男性的家务负担之间形成了冲突,从而降低了主观幸福感。

教育;主观幸福感;教育回报率;收入

一、相关文献综述

(一)教育、收入与性别差异

于国家而言,教育是立国之本。于个体而言,教育能改变命运,这是因为通过教育,个体能够获得谋生立业所需的知识、技能和智慧潜能。来自经济学领域的诸多研究证明,个体的教育程度与其从事的工作和收入水平均有明显正相关关系。另外,教育还能够帮助个体做出更明智的婚姻决策,教养子女的方式也更佳;受教育越多,个体越有耐心,目标定向越强,风险行为越少*Oreopoulos P, Salvanes K G. Priceless: The Nonpecuniary Benefits of Schooling. Journal of Economic Perspectives, 2011, 25(1):159-84.。

但是教育离不开资金和时间的投入。除了政府或其他办学机构的投入,家庭或个人或多或少同样需要付出。通常情况下,接受的教育越多,投入就越大。因此,从经济学角度看,教育其实是一项重要的投资。经济学领域用教育回报率这一指标来度量教育程度与收入之间的关系。教育回报率是指在剔除了工作时间、工作经验、性别、个人能力、职业、行业与所有制等因素的影响后,就业者每增加1年教育所获得的收入增长率*杜两省、彭竞:《教育回报率的城市差异研究》,《中国人口科学》2010年第5期。。基于这一指标,学者们热衷于对男性和女性的教育回报率进行比较。国内外一些研究均发现教育回报率存在性别差异,且女性的教育回报率高于男性*彭竞:《高等教育回报率与工资的性别差异》,《人口与经济》2011年第4期;黄志岭、姚先国:《教育回报率的性别差异研究》,《世界经济》2009年第7期;Dougherty C. Why Are the Returns to Schooling Higher for Women than for Men?. Journal of Human Resources, 2005, 40(4):969-988.。众所周知,女性的收入总体上比男性低。原因一方面可能是个体的人力资本特征差异,另一方面则来自于性别歧视。因此女性的教育回报率更高,其原因可能在于教育不仅仅提高了个体的绝对收入水平,还减少了工作中的性别歧视。但是教育回报率的性别差异并不是固定的。高梦滔等发现,在低收入群体中,女性拥有更高的教育回报率,但在高收入群体中则是男性拥有更高的教育回报率*高梦滔、张颖:《教育收益率、行业与工资的性别差异:基于西部三个城市的经验研究》,《南方经济》2007年第9期。。原因或许在于女性不仅仅在同行业中存在同工不同薪的显性性别歧视,还存在着难以进入高端行业的隐性性别歧视*Dougherty C. Why Are the Returns to Schooling Higher for Women than for Men? Journal of Human Resources, 2005, 40(4):969-988.。彭竞利用2006年CGSS的数据计算了无性别歧视下的两性行业分布情况,并与实际情况进行对比,发现男性确实比女性更容易进入高收入行业,并且随着行业的进入门槛与收入水平的提升,女性的教育回报率下降*彭竞:《高等教育回报率与工资的性别差异》,《人口与经济》2011年第4期。。

可以看出,教育回报率是刻画教育与收入关系很好的指标,并能在比较性别差异上发挥作用。

(二)教育与主观幸福感

主观幸福感(Subjective Well-Being)是指个体根据自身标准对其生活质量的整体性评估*吴明霞:《30年来西方关于主观幸福感的理论发展》,《心理科学进展》2000年第4期。。主观幸福感受到社会学和心理学研究者的共同关注,众多研究都发现教育、失业、婚姻、环境、健康以及基因等诸多因素对个体主观幸福感有影响。

在教育和主观幸福感的关系上,多数研究业已证实,两者之间存在正向相关*Oswald A J. HAPPINESS AND ECONOMIC PERFORMANCE. Economic Journal, 1997, 107(445):1815-31.。此后的研究更多关注教育和主观幸福感之间的作用机制,以期对正相关关系做出合理解释。研究发现,收入可能在教育与主观幸福感的关系中起到不可忽视的作用。20世纪80年代,一项关于教育和主观幸福感的元分析研究发现,职业地位对两者的关系有一定影响,因为控制了职业地位之后,教育程度和幸福感之间的相关程度就会降低*Witter R A, Okun M A, Stock W A, et al. Education and subjective well-being: A meta-analysis. Educational Evaluation and Policy Analysis, 1984, 6(2): 165-173.。大量的实证研究进一步揭示,教育和主观幸福感的关系受到收入高低的影响,收入是两者之间的中介变量。Ross等分析了美国的两个代表性调查数据,发现教育能提高收入,并且提供了生活的控制感、巩固社会关系、提供社会支持,最终能提高个体的主观生活质量及幸福感*Ross C E, Van Willigen M. Education and the subjective quality of life. Journal of health and social behavior, 1997: 275-297.。黄嘉文对2005年CGSS数据进行分析,发现在控制收入变量后,教育和主观幸福感的正相关程度减小*黄嘉文:《教育程度、收入水平与中国城市居民幸福感: 一项基于CGSS2005 的实证分析》,《社会》2013年第5期。。西班牙的一项研究则显示,教育对幸福感的影响存在两个通道:一个是通过影响收入和劳动状况来影响幸福感;另一个通道可能与自信有关*Cuado J, de Gracia F P. Does education affect happiness? Evidence for Spain. Social indicators research, 2012, 108(1): 185-196.。以上研究均为收入是教育与主观幸福感的中介变量提供了有利的证据。

但是,另有一些研究陆续发现教育和主观幸福感的相关关系并不一定显著,甚至有研究报告为负相关*Clark A E, Oswald A J. Satisfaction and comparison income. Journal of Public Economics, 2000, 61(3):359-381;Powdthavee N, Lekfuangfu W N, Wooden M. What's the good of education on our overall quality of life? A simultaneous equation model of education and life satisfaction for Australia. Journal of Behavioral & Experimental Economics, 2015, 54:10-21.。一项基于中国城镇居民抽样调查的研究亦发现,在控制收入变量后,教育程度越高,主观幸福感反而越低*罗楚亮:《教育、收入与主观幸福感》,《理工高教研究》2006年第1期。。更有意思的是,基于澳大利亚家庭收入和劳工动态调查(HILDA)的两项独立研究得到的结论却并不相同:一项研究发现教育与主观幸福感的相关为负*罗楚亮:《教育、收入与主观幸福感》,《理工高教研究》2006年第1期。;而随后的研究发现,当模型引入年龄变量后,受教育程度更高的人,幸福感可能更高*Education and happiness: an alternative hypothesis. Applied Economics Letters, 2016:827-830.。

至此,笔者认为依然有必要继续澄清两个问题:教育与主观幸福感究竟呈何种相关?收入是否在二者之间起到中介作用?

(三)主观幸福感的男女差异

迄今为止,尽管有相当多的研究认为,男女主观幸福感的差异不大,但尚未得到普遍一致的结论。首先,在不同的国家地区,主观幸福感的性别差异表现并不完全相同*Inglehart R. Gender, aging, and subjective well-being. International Journal of Comparative Sociology, 2002, 43(3-5): 391-408.。在一项世界范围内主观幸福感的性别差异研究中,有研究者利用85个国家自1981年到2009年的数据,对男性和女性的幸福感进行比较,发现在其中大约71%的国家中,女性的主观幸福感高于男性;而在剩余29%的国家中,男性的主观幸福感高于女性,其中包括中国*Matteucci N, Vieira Lima S. Women and happiness. University Library of Munich, Germany, 2014.。其次,主观幸福感的性别差异在不同年龄段的表现也不同。有研究者利用1981年到1999年的世界价值调查(World Values Surveys)数据,对122个国家的代表性样本进行分析,发现在年轻人群中,女性的幸福感高于男性;而在45岁到54岁人群中,男女的幸福感差异消失了;高于54岁人群中,男性则超过女性*Clark A E, Oswald A J. Satisfaction and comparison income. Journal of Public Economics, 2000, 61(3):359-381.。再者,在同一地区,不同年代的男女幸福感差异也可能不同。美国总体上,女性的主观幸福感和生活满意度从1970年代开始下降,这与女性地位的提升趋势相反。在20世纪80年代中期以前,女性的幸福感高于男性,但是至少从90年代后期开始,女性报告的幸福感低于男性*Meisenberg G, Woodley M A. Gender differences in subjective well-being and their relationships with gender equality. Journal of Happiness Studies, 2015, 16(6): 1539-1555.。

中国对幸福感的研究始于20世纪80年代中期,研究对象主要为老年人、大中学生和教师等特殊群体*邹琼:《主观幸福感与文化的关系研究综述》,《心理科学》2005年第3期。。对幸福感的性别差异研究,也基本是集中于这几类人群,所得的结果并不一致。如凌东山等发现西南地区女性大学生的总体主观幸福感显著高于男性*凌东山、王树涛、张德美:《大学生主观幸福感的性别特征研究》,《中国健康心理学杂志》2008年第4期。;而郑雪则发现广州市大学生的幸福感不存在性别差异*郑雪、严标宾、邱林:《广州大学生主观幸福感研究》,《心理学探新》2001年第4期。。

至此,笔者不禁要问,在地幅广阔的中国,男性和女性的主观幸福感是否有差异?背后的原因是什么?由前述可知,教育水平的提高不仅能提高女性的绝对收入水平,还可能减少工资性别歧视。而同时,教育不仅能提供高收入,还可能会改变传统的性别观念,促进性别平等环境的形成。在中国社会,女性在许多方面仍然处于弱势地位,因此对女性而言,教育对幸福感的影响也可能会高于男性。这或许是解释幸福感性别差异的原因之一。

综上所述,笔者认为,仍有必要研究在考虑收入的前提下,教育对主观幸福感的影响究竟如何?教育对男性与女性的主观幸福感影响是否相同?原因何在?

二、研究方法与数据来源

以往的研究一般通过回归分析或相关的方法来量化描述教育和幸福感之间的关系。经济学领域用教育回报率度量教育与收入的关系,采用的统计方法也是回归,两者在方法上实际是一致的。再者,既然教育可以被视为一项投资,收入是教育的回报,那么同样可以把个体的主观幸福感也视为教育的一种精神上的、非物质回报。因而可以把教育回报率的估计从收入拓展到主观幸福感上,由此而来,不仅可以用教育回报率直接度量教育与主观幸福感的关系,还能用之进一步比较男性和女性在此指标上的差异,检验教育带给他们的影响是否相同。另外,根据已有的研究,教育会影响收入与幸福感,收入可能作为教育与幸福感的不完全中介变量。

基于以上考虑,本研究决定采用教育回报率来解析教育与主观幸福感的关系,并提出以下两个假设:

H1:教育会提高主观幸福感,且收入可能在其中起中介作用;

H2:就主观幸福感而言,教育回报率存在性别差异。

为了探究教育与主观幸福感的关系,本研究借鉴教育对工资回报率的计算方法,首先运用多元回归估计教育对幸福感的回报率;其次比较教育回报率的性别差异,并对所得结果产生的原因作进一步推敲,具体技术路径是借鉴Neumark提出的工资分解法*葛玉好、赵媛媛:《工资分解方法之述评》,《劳动经济评论》2009年第1期。,对估计主观幸福感的回归方程进行分解,推导过程简述如下:

主观幸福感的回归方程为:

(1)

式中 Y——主观幸福感得分,因变量向量;

β——回归系数向量;

X——自变量向量;

ε——残差项;

t——性别

用f代表女性,m代表男性,则可得:

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

其中,和分别表示男女各种特征(即回归方程中出现的变量)的平均值矩阵,和表示男女各特征估计系数的矩阵,是利用总体样本估计出来的系数。可以看出,公式(7)实则将男女的主观幸福感差异分解成三个部分:第一部分是男女因为在所研究诸特征上的差异而引起的幸福感差异,第二部分表示男性幸福感相对总体的优待部分,第三部分表示女性幸福感相对总体的亏待部分。后两个部分相加之和,代表的是所研究的男女诸特征差异无法解释的部分。

本研究数据来自2012年中国综合社会调查(CGSS)。CGSS采用入户方式,对29个省、直辖市、自治区共5946名中国居民进行了问卷调查。调查内容包括个人与家庭基本信息、主观幸福感、家庭性别角色、文化消费等几个部分。剔除缺失值后,总共有5332份数据可用。

三、数据分析

(一)变量选取与测量

1.因变量与测量

本研究的因变量为主观幸福感的对数。2012年CGSS含有两个主观幸福感的数据来源:其中一个来源是关于主观幸福感的一道题测量,每名被调查者在调查期间一共做了两次回答;另一个来源采用了《中国城市居民主观幸福感量表》(SWBS—CC20)进行测量*邢占军等:《中国幸福指数报告(2006—2010)》,社会科学文献出版社2014年版,第12页。。对两个主观幸福感的测量结果进行信度检验,发现SWBS—CC20的可靠性具有明显优势,故本研究选用SWBS—CC20测得的数据进行分析。该量表包含10个维度的体验,分别为知足充裕、心理健康、社会信心、成长进步、目标价值、自我接受、身体健康、心态平衡、人际适应、家庭氛围。每个维度2题,每题按照1—6分进行评分,总分120分。初步分析发现,2012年CGSS中,全体被调查者的主观幸福感均分为85.93分,意味着从总体上看中国人是较为幸福的。

本研究模仿明瑟方程,将测得的幸福感得分取对数,作为方程的因变量*邓敏婕:《教育回报率估算方法及近期国内主要研究结果》,《经济视角旬刊》2012年第2期。。

2.自变量与测量

本研究的自变量包括教育程度、收入、家庭性别角色观、社会关系、个人和家庭基本信息,测量方法具体如下:

(1)教育程度。这是本研究最重要的自变量。本研究将教育程度的原始数据转化为五个等级:将小学及以下教育水平设置为变量“小学以下”,初中教育水平设置为“初中”,高中、职高、技校、中专均设置为变量“高职技校”,大学专科(成人高等教育)和大学专科(正规高等教育)设置为变量“大专”,大学本科(成人高等教育)、大学本科(正规高等教育)、研究生及以上设置为变量“本科及以上”。此外,考虑到教育扩招的因素,使得扩招前后的学历含金量有所不同,因此拟用2002年进入就业市场的毕业生作为分界线*黄嘉文:《教育程度、收入水平与中国城市居民幸福感: 一项基于 CGSS2005 的实证分析》,《社会》2013年第5期。,设置成二分变量,扩招前为0,扩招后为1。

(2)收入变量。由于收入原始数据分布差距悬殊,且成正偏态分布,因此拟取其对数,以降低离散程度。为保留零收入人群,本研究在原始数据基础上全部加1后再取对数。

(3)家庭性别角色观念。随着教育的普及,传统的家庭性别角色观念正在被改变。而这样的观念转变可以让更多女性追求事业、更加独立,同时减轻了男性养家的压力,因此家庭性别角色观念可能会对幸福感有影响。“家庭性别观念”变量采用问卷中M部分中M1和M2的题目。其中M1的第1题、第5题,M2中的第1题,三题采用反向计分。每题1—5打分,所有题目得分加起来代表的是家庭性别观念的得分,得分越高,代表观念越开放,越支持女性走出家庭工作。

(4)社会关系。社会关系包括婚姻关系、家庭关系、朋友关系、邻里关系等,是影响主观幸福感的主要因素之一*段建华:《主观幸福感概述》,《心理科学进展》1996年第1期。。而社交程度的好坏则是社会关系优劣的一个反应指标。同时,高社会地位的人能得到更多的资源、更高的收入,更被人所尊重。因此,社会地位也是本研究需要考虑的因素。“社交程度”变量采用问卷中生活方式部分的第A31a和A32b两道题目进行计算,每题1—6打分,两题得分相加后反向计分。社交程度得分越高,代表个人的社交频率越高。“社会地位”变量采用问卷中阶级认同部分的第A41a题的得分,分数越高,代表自我认同的社会地位越高。

(5)地区。不同地区的经济条件和生活环境存在差异。为平衡该差异,本研究依照前人研究的方法*黄嘉文:《教育程度、收入水平与中国城市居民幸福感: 一项基于 CGSS2005 的实证分析》,《社会》2013年第5期。,将地区合并为东、中、西三个位置。以“中部”为参照,设定两个虚拟变量:东部,西部。

(6)年龄。年龄对主观幸福感也有影响,且年龄与主观幸福感的关系并不是线性的,而是呈现正U型,中年人的主观幸福感得分最低*Frijters P, Beatton T. The mystery of the U-shaped relationship between happiness and age. Journal of Economic Behavior & Organization, 2012, 82(2): 525-542.,因此回归方程通常会同时控制年龄与年龄平方两个变量。本研究中,年龄的原始数据太过分散,因此采用年代变量,将每10年归为一个年代,使数据更加集中。此外,年代变量与主观幸福感的关系曲线大致呈现U型,因此本研究方程中控制了“年代”“年代的平方”两个变量。

(7)婚姻和孩子。婚姻状况和是否有子女对幸福感也有影响,因此本研究将两个因素都作为回归方程的控制变量。其中“是否有孩子”变量中,将有孩子设置为1,没有孩子设置为0。CGSS2012中具有七种不同的婚姻状态,分别是:“未婚” “同居” “初婚有配偶” “再婚有配偶” “离婚” “分居未离婚”“丧偶”。初步分析发现,最后三种状态的主观幸福感平均分趋于一致,且人员数量较少,因此本研究将他们合并为“婚姻不幸”。本研究以“婚姻不幸”为参照变量,设置4个婚姻状态虚拟变量。

(二)回归分析

1.教育与主观幸福感的关系——教育回报率的估计

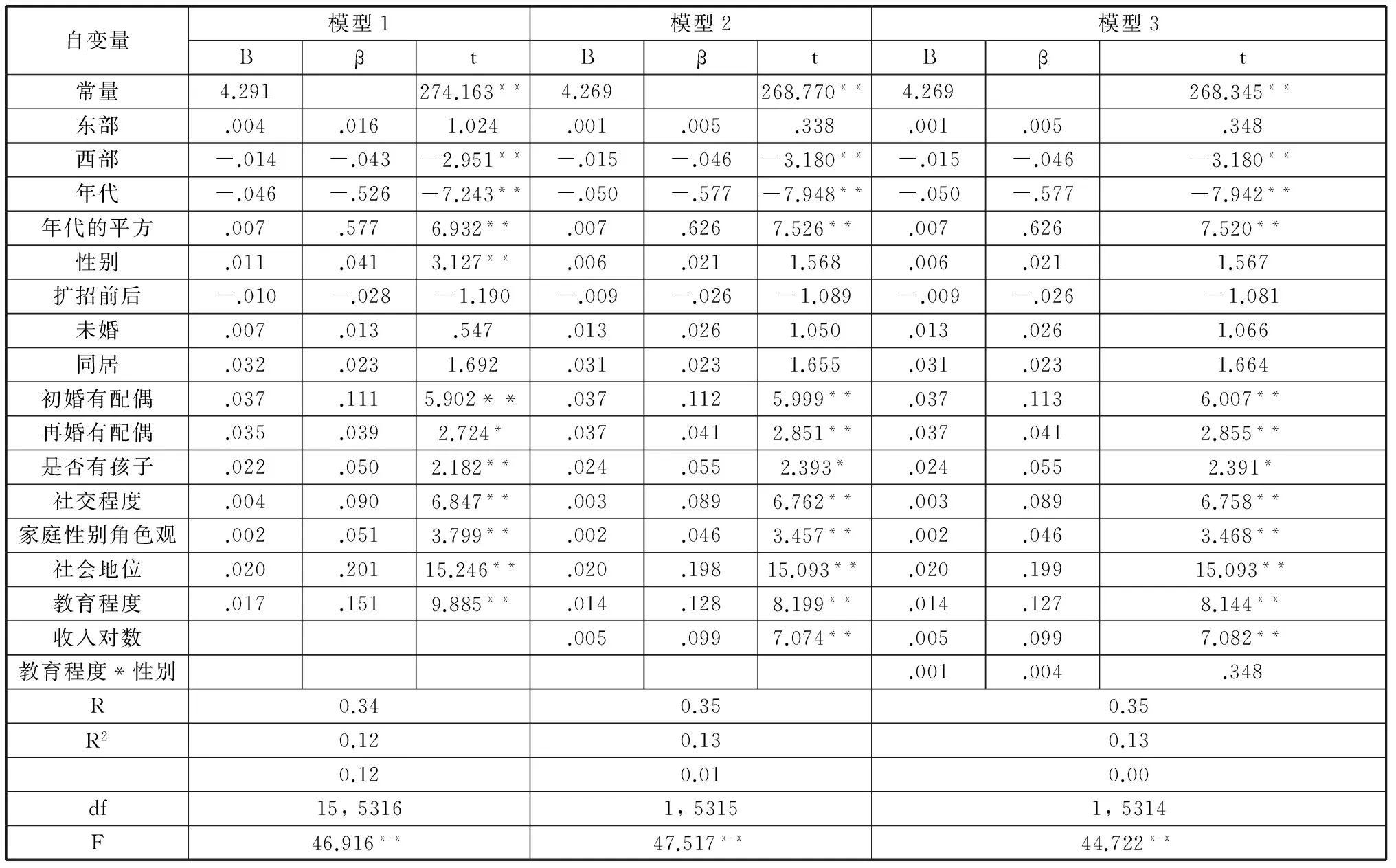

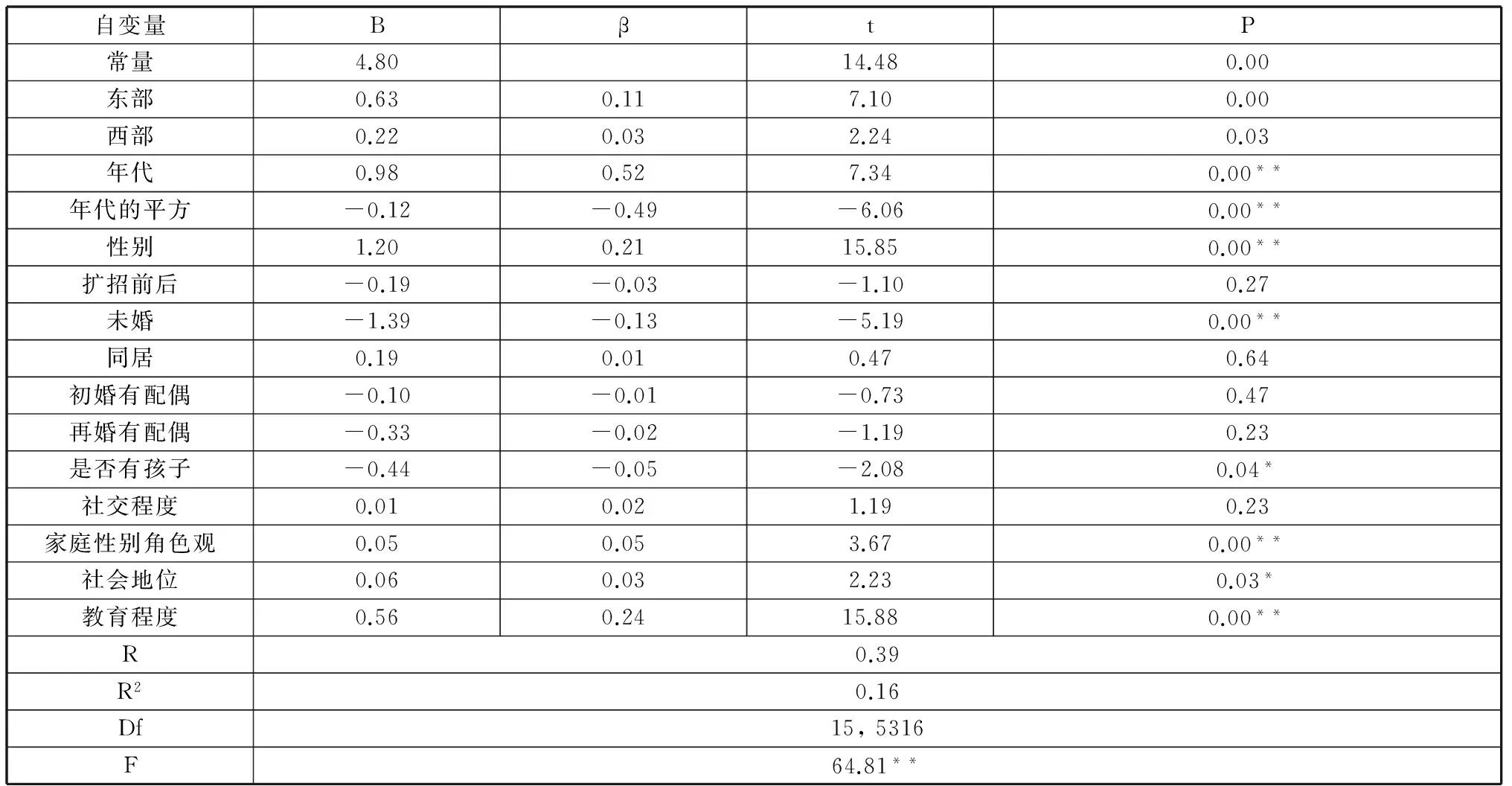

为了估计教育回报率,本研究采用多元回归方法,并设计了两个略有差别的模型。模型1中,自变量除了教育程度,还考虑了地区、年代、性别、家庭性别角色观念、社会地位、社交程度、婚姻状态、子女情况。在模型1的基础上,模型2的自变量引入了收入(对数)。结果详见表1。根据模型1所得的结果可知,在平衡了其他因素后的平均教育回报率为1.7%,且随着教育程度提高,幸福感也会显著提高(t=9.89,p=0.00)。模型2中增加了收入作为控制变量,教育回报率下降为1.4%(t=8.20,p =0.00)。运用多元回归进一步分析教育与收入的关系,结果发现,教育水平越高,收入越高(t=7.04,p =0.00),详见表2。

表1 教育和主观幸福感的回归分析

注:1. * p<0.05,**p<0.01,下同。2. 因变量为主观幸福感对数。

以上结果说明,教育回报率在幸福感上也是成立的,且收入是教育和幸福感关系的不完全中介变量。

表2 教育程度与收入的回归分析

2.教育回报率的性别差异

本研究分别估计了男性和女性的教育回报率,发现两者的回报率均为1.3%, 意味着从整体来看,男女似乎没有差别。考虑到男女的主观幸福感在不同教育程度上的表现或许并不完全一致,本研究继续运用多元回归进一步分析了性别和教育程度的交互作用,即模型3。结果发现性别和教育程度的交互作用并不显著,详见表1。

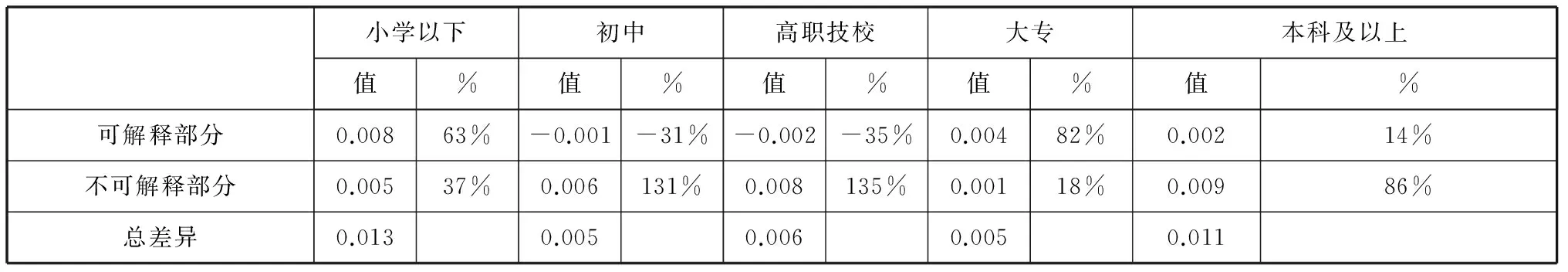

此外,本研究还对五种教育程度分别进行了方程分解,结果见表3。表3中,五种教育程度对应的主观幸福感上的男女总差异,小学及以下和本科及以上相对较大,而中间的三种教育程度对应的幸福感差异则减少一半左右。这说明,当教育程度从小学及以下水平提高到初中、高职技校和大专水平时,幸福感上的回报率对女性而言相对男性而言有所补偿;但当教育程度继续提高到本科时,这种补偿效应却消失了。

表3中,可解释部分的比例代表方程内所有自变量对男女幸福感差异的解释比例。在小学以下、大专和本科以上三种教育程度上,可解释部分为正,表示在个人特征变量上,男性的幸福感高于女性;在初中和高职技校两种教育程度上,可解释部分为负,表示女性的幸福感高于男性。仅在大专和小学以下两种教育程度上,个人特征变量对男女幸福感差异的解释程度较大。而在其他教育程度上,尤其是本科及以上水平,未被方程考虑的其他变量可能更影响主观幸福感的性别差异。

表3 五种学历人群的男女幸福感回归方程分解结果

此次分析尽管未发现明显的教育回报率性别差异,但却发现教育程度从小学及以下水平提高到初中、高职技校和大专水平时,女性的教育回报率相对男性而言有所补偿;当教育程度继续提高到本科及以上时,这种补偿效应消失。

3.教育回报率性别差异的原因探究

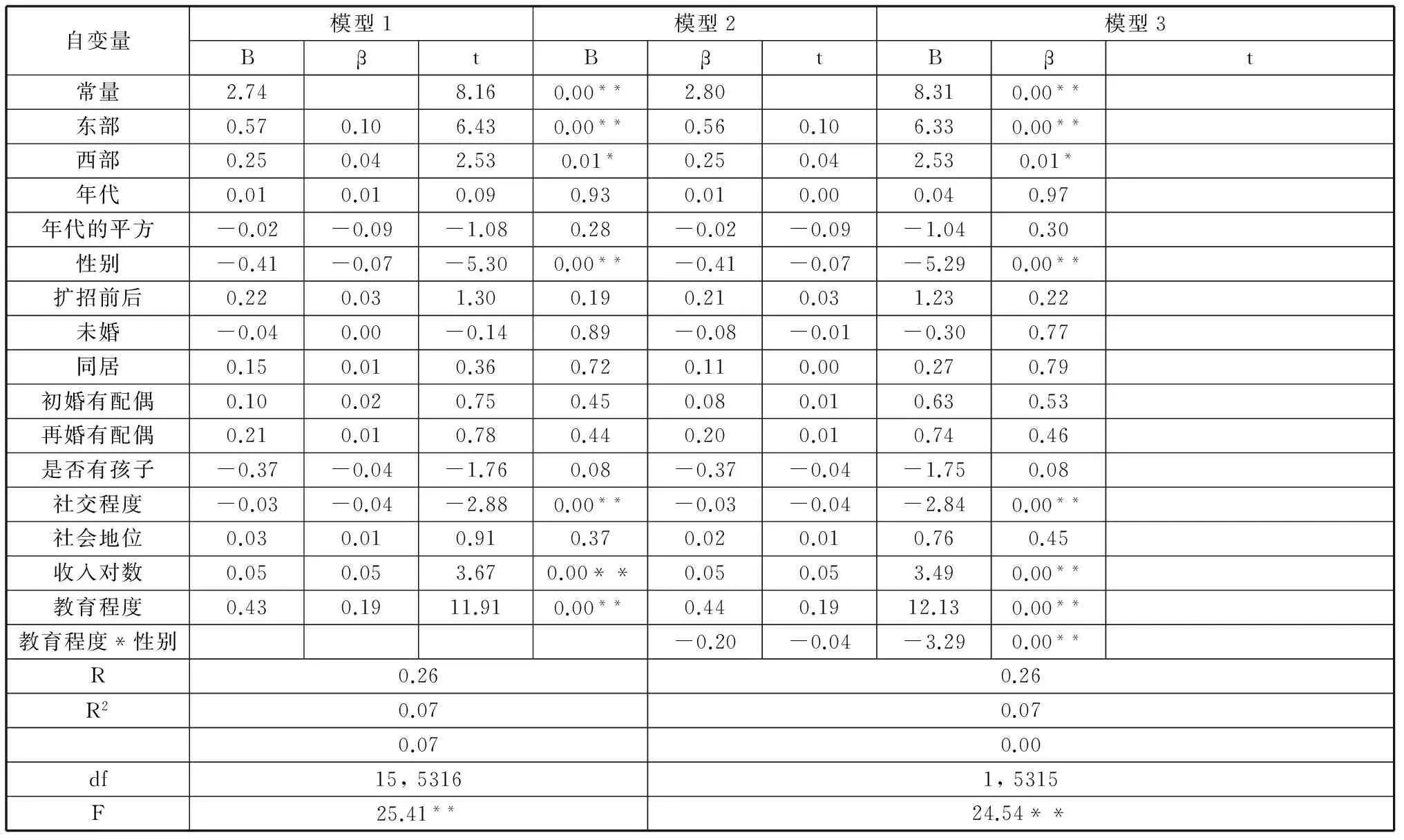

由上可知,教育程度提高到本科及以上时,女性的教育回报率相对男性而言的补偿效应不复存在了。这可能是女性的家庭性别角色观、家务劳动以及工作之间产生了不协调所致。例如,欧洲的一项研究发现,如果妻子在家庭中承担了过多的家务劳动,她们的幸福感会显著低于其他妻子。并且相对于兼职妇女或者家庭主妇而言,过多家务对每周工作30小时以上的妻子的负性影响更大*Mencarini L, Sironi M. Happiness, Housework and Gender Inequality in Europe. European Sociological Review, 2010, 28(2):203-219.。为了验证这一推测,本研究首先以教育程度作为自变量,家庭性别角色观作为因变量进行回归分析,结果见表4。表中的结果显示,随着教育程度的提高,家庭性别角色观念越开放(t=11.91,p=0.00),且性别和教育程度的交互作用显著(t=-3.29,p=0.00),随着教育程度的提高,女性更加接受出门工作的观念。

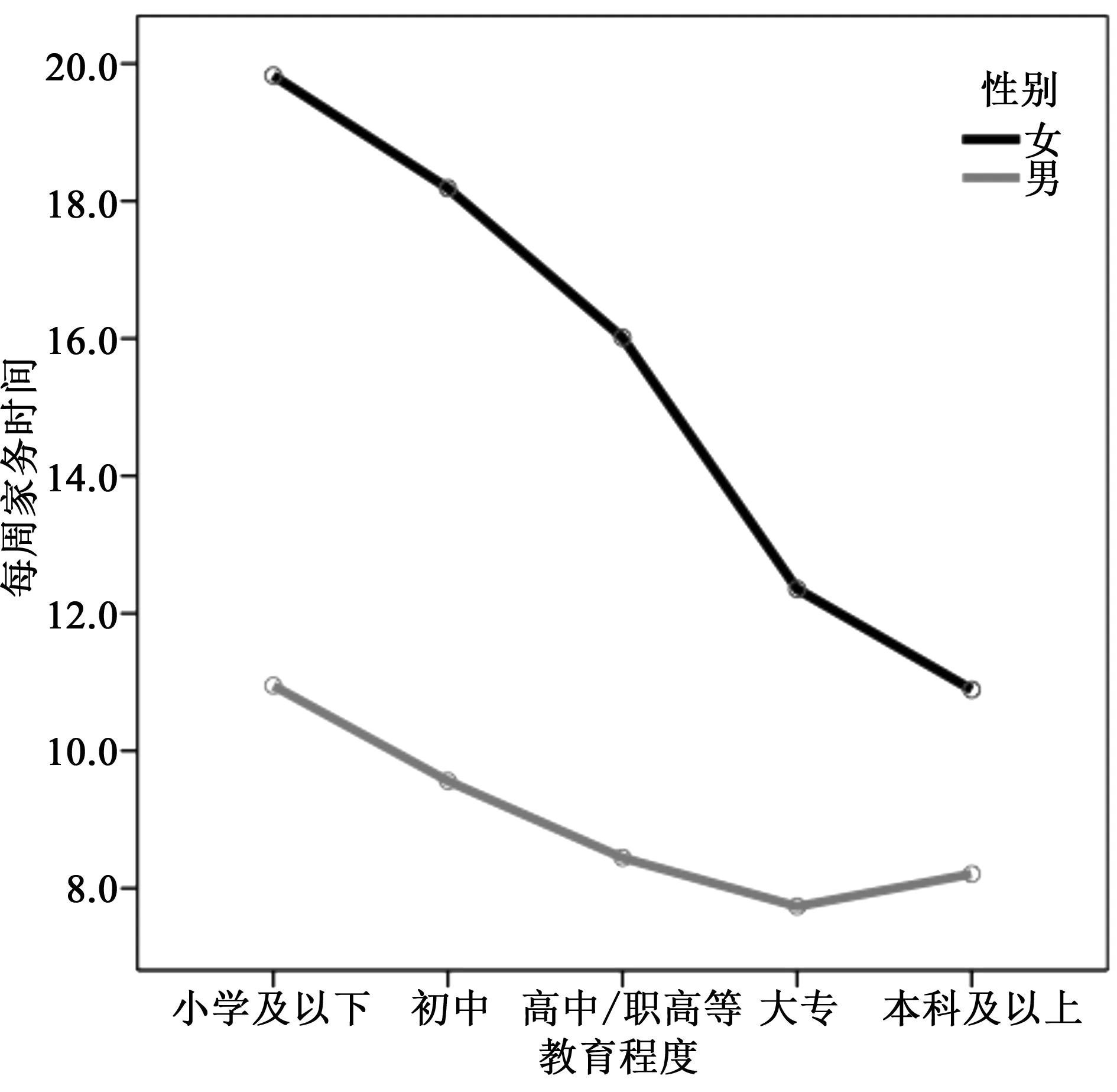

此外,以每周家务时间为因变量,性别和教育程度为自变量进行方差分析(删除缺失值后剩5303个变量),发现虽然随着教育程度的提高,家务时间会减少(F4, 5299=40.50, p=0.00),但是性别和教育程度存在交互作用(F4, 5299=9.07, p=0.00)。

而且,对五种教育程度男女各自的家务时间进行统计,发现不论教育程度如何,女性的家务时间总是高于男性,详见图1。进一步进行简单比较可以发现,五种教育程度的女性,其家务时间均显著高于男性(从“小学及以下”到“本科”分别为F1, 5299=314.59, p=0.00, F1, 5299=241.10, p=0.00, F1, 5299=121.28, p=0.00, F1, 5299=21.73, p=0.00, F1, 5299=5.97, p=0.02)。

表4 家庭性别角色与教育程度的回归分析

图1 男女家务时间和教育程度折线图

以上结果说明,随着教育程度的提升,女性更加认可出门工作,但是本科及以上高学历的女性要面临工作与家务两方面的劳动压力,而男性在家务方面的投入远小于女性,因此高学历女性的幸福感反而会降低。

四、讨论

(一)教育确实影响着主观幸福感

首先,本研究先验证了教育在幸福感上也存在回报。与前人研究不同,考虑到有成人教育的情况,本研究没有采用教育年限作为衡量教育程度的指标,而是选择将不同学历分成等级变量。此外,本研究的回归方程中还加入了社会地位、社交程度和家庭性别角色观念的变量,较之国内以往的研究,更加全面地探讨了这个问题。

其次,本研究采用回归分析的方法,分两步验证了收入作为教育和主观幸福感之间的中介作用。结果发现教育通过两条路径影响主观幸福感一条是通过影响收入水平进而间接影响幸福感;一条是对幸福感有直接的提升作用。这与西班牙2012年的一项研究结果相似*Cuado J, de Gracia F P. Does education affect happiness? Evidence for Spain. Social indicators research, 2012, 108(1): 185-196.,但与罗楚亮的结果不同*罗楚亮:《教育, 收入与主观幸福感》,《理工高教研究》2006年第1期。。罗楚亮研究所采用数据的收集时间与本研究有差异,且其研究中考虑的自变量较少,主观幸福感为二分变量进行计分,以上原因可能导致其结果与本研究不一致。

根据目标理论,生活有目标使人感到生活有意义,并产生自我效能感。而实现目标需要个人行动资源,比如教育、收入、参与工作的机会等,这些都是实现目标的必要因素*Tesch-Römer C, Motel-Klingebiel A, Tomasik M J. Gender differences in subjective well-being: Comparing societies with respect to gender equality. Social Indicators Research, 2008, 85(2): 329-349.。从整体来看,在考虑了性别、年龄、地区等因素之后,教育能提高收入,并且能让人过得更加幸福。

本研究得到的教育回报率指标的数值并不高,究其原因,可能因为只考虑了绝对教育和收入水平,而未涉及到社会比较下的相对教育和收入水平。已有研究发现,在转型国家里,收入比较与主观幸福感有着显著的关联。当人们发现自己不如父母成功时,他们的幸福感会下降,并且下降水平远高于他们发现自己比父母成功时的幸福感提升水平*Dumludag D. Satisfaction and comparison income in transition and developed economies. International Review of Economics, 2014, 61(61):127-152.。因此,我国未来的社会调查研究有必要增添社会比较方面的内容,以便进一步考察相对和绝对的教育、收入水平对幸福感的影响程度,更全面地探究三者之间的关系。

(二)教育回报率的性别差异

本研究借鉴工资回报率的研究方法,对教育回报率的男女差异进行了考察,尽管最终未发现明显的性别差异,但却发现教育程度从小学及以下水平提高到初中、高职技校和大专水平时,女性的教育回报率相对男性而言有所补偿。这或许说明,教育在减少男女主观幸福感差异方面可能存在一定作用。

本研究还发现,当教育程度继续提高到本科及以上时,这种补偿效应消失。经过进一步分析,发现其原因在于高学历的女性更容易面临家庭性别角色观念与工作和家务劳动之间的冲突。具体来说,传统社会推崇男主外女主内的模式。但随着教育的普及,且国家保障了女性的受教育权利,越来越多的女性进入劳动市场,教育对传统的家庭性别角色产生了冲击。本研究发现,随着教育程度的提高,家庭性别角色观念会越来越开放,高教育程度的人更加支持女性出去工作。这可能是因为教育让人们更加宽容地面对不同的选择,让更多的人接受男女在家庭分工中可以有着与传统不尽相同的角色定位。同时本研究还发现,教育程度对男女的观念改变是不同的,随着教育程度的提高,女性比男性更接受出门工作的观念。这可能是因为受过高等教育的女性更容易进入就业市场,因此也就更能接受女性工作的观念;而反之,没有接受过高等教育的女性,更愿意接受自己依附家庭,从而更加赞同传统观点。然而,在教育程度改变观念的同时,同等学历人群中女性的家务时间仍然远远高于男性,即便是高学历的女性也不例外。高学历的女性相比学历更低的女性而言,更可能面临工作、家庭双重压力,而且现实与观念的冲突可能导致内心更大的不满,因此高学历女性的幸福感反而会下降。

(责任编辑:陆影)

2016-08-30

刘晓陵(1972—),女,华东师范大学心理与认知科学学院副教授,博士,主要研究方向为心理测量与测验。 赖新蓁(1994—),女,华东师范大学心理与认知科学学院硕士研究生。 文剑冰(1975—),男,华东师范大学心理与认知科学学院讲师,博士,主要研究方向为心理计量学。

C913.1

A

1003-4145[2017]02-0091-09

主持人语:经过改革开放以来近40年的发展,我国社会发生了深刻的变化,人民生活水平明显提高,发展所带来的各种问题也逐渐显现,中国开始走向一个更加重视生活质量的阶段*李培林等:《当代中国生活质量》,社会科学文献出版社2016年版。。在过去的两年里,生活质量研究与社会发展目标的耦合程度在不断增强。生活质量研究着眼于人的全面发展,而坚持以人民为中心的发展思想,必然将增进人民福祉、促进人的全面发展作为出发点和落脚点。生活质量研究的决策价值越发凸显,深入考察影响生活质量的各种因素及作用机制也显得越发重要。

本期专栏中有两篇论文是在中国综合社会调查(CGSS)2012年数据的基础上完成的,对教育和婚姻家庭对主观生活质量的影响进行了考察。刘晓陵等人的文章借鉴教育对工资回报率的计算方法和工资分解法,以主观幸福感为因变量,运用多元回归估计教育回报率;李凌等人的文章探讨了不同婚姻、生育状况下两性主观幸福感的差异。而邢占军和张泉的文章则以整体网核心边缘理论为分析视角,采用社会网络分析方法考察了社区类型对老年人主观幸福感影响的机制,并以研究发现为基础,提出了提高有效交往时间、培育共同经历、消除社区散点老人交往障碍等政策建议。颜玉凡和叶南客的文章采用质性研究方法对居民文化生活质量改善中的资源依赖与组织认同问题进行了研究。这四篇文章分别从不同角度对“生活质量与社会发展”的问题进行了探讨,以飨读者。