唐卡艺术的发展与创新

2017-02-16凡建秋

□ 凡建秋

唐卡艺术的发展与创新

□ 凡建秋

藏族唐卡艺术通常是指绘于布上或丝绢上的卷轴画(随着时代的发展,也有不同艺术形式制作的唐卡),具有很强的民族独特性,是西藏文化的综合载体之一。近年来,随着与唐卡艺术相关的学术著作、唐卡画册、唐卡艺术研究论文的公开发表,唐卡艺术逐渐走出寺院经堂,为广大群众所喜爱。唐卡艺术的创作实践活动也日益繁盛,尤其在西藏、青海、四川西部地区,唐卡艺术创作实践活动较为集中,在拉萨、昌都、北京、成都等地也建立了很多唐卡艺术学校,创作了大量的唐卡艺术作品。

目前,唐卡艺术研究已有深厚的学术基础,然而唐卡艺术创作创新与实践的相关文献却并不多见。因此,在唐卡艺术已有的学术基础之上,结合唐卡创作实践,对唐卡艺术作历史的总结、现象的分析、形式元素的理论提取,并使之条理化、系统化,有利于最终形成理论体系,作用于创作实践,对唐卡艺术的未来发展提供理论支撑,并通过创作理论体系建构的探索,提升唐卡艺术的层次和内涵。这是一项具有重要现实意义的研究。

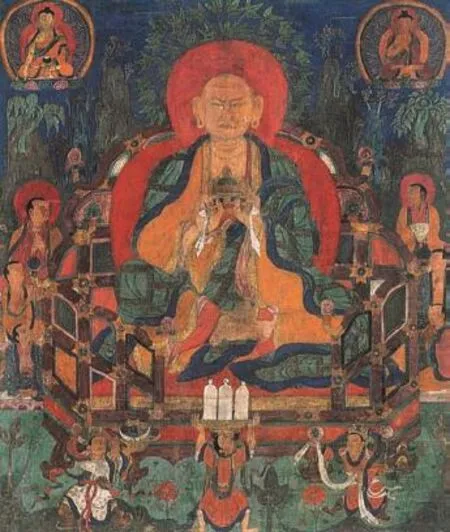

佛与众菩萨 大昭寺壁画 7世纪

罗睺罗尊者 彩绘唐卡 14世纪

一、唐卡艺术发展的历史脉络

唐卡绘画源于宗教,成于生活。从功用价值来看,唐卡是一种宗教法器,源于宗教修行和宗教传播的需要。佛经中的哲理高深难懂,而唐卡通过图像的展示,配以语言讲解,将高深的哲理用形象、易懂、易记的方式来表达,这种看图说话式的传播方式,是古代文化传播的重要渠道。唐卡作为藏传佛教的艺术载体有着悠久的发展历史。

公元7世纪至9世纪,是唐卡艺术的开端时期,也是整个藏传佛教艺术的开端时期。这个时期主要是大量学习中原、印度的佛教文化,因此绘画风格受中原和印度画风的影响。从吐蕃大兴建寺以来,泥塑、铸造、浮雕等造像艺术取得大幅度的发展,绘画表现技法呈现出一定的写实风格,绘画线条流畅,构图自由,题材写实。

公元10世纪至13世纪,唐卡艺术初兴。这个时期的绘画题材除从吐蕃沿承下来的佛像、菩萨像之外,还首次以唐卡的形式独立表现各类高僧、上师像,以肖像画的方式对人的五官、神情进行深入细微的刻画,表现出人物不同的个性与风采。但总体来看,外来绘画艺术,如克什米尔、尼泊尔、印度等地的佛教绘画艺术的影响是主要的。在此基础上,古格率先吸收和消化了来自克什米尔地区绘画的影响,形成西藏西部本土的艺术样式,又通过教法的弘传而传入卫藏和西夏等藏传佛教地区。受阿底峡大师整顿教法、教规的影响,绘画样式渐趋规范。画师们注重的并不是艺术创作,而是教法的延续。古格风格是藏民族审美观念对佛教艺术产生影响的结果,这个本土化的现象,同时对卫藏地区的绘画艺术产生了影响。

公元13世纪至14世纪,西藏第一个本土化画派形成。这个时期绘画主要是对西藏古格、卫藏等地区绘画艺术的延续与交融,并将中原艺术的表现特征化为己有,而逐渐呈现出西藏本土的审美观念和绘画风格。引人注目的是,这个时期诞生了西藏绘画史上最早的画派—齐乌冈巴画派,是在古格绘画特色的基础上,融合邻国绘画因素而创新形成。齐乌冈巴画派由山南齐乌冈巴画师所创,他在保持、吸收尼泊尔画风某些特点的基础上,对和静类神像、忿怒神的脸型、身材动态、面部表情等进行改进,在应用色彩方面更趋红暖调子,线条讲究,刻画细腻,较强地体现出本民族特有的审美意识。

公元15世纪至16世纪,唐卡绘画实现了全面的本土化,产生了著名的三大画派—勉唐画派、钦则画派和噶玛嘎孜画派。勉唐画派是15世纪中期以后在卫藏地区影响最大的画派,由画师勉拉顿珠所创。勉拉顿珠不仅绘画技艺高超,而且在艺术理论方面卓有建树,他的绘画理论著作《如来佛身量明析宝论》,是在原有《佛画量度经》基础上,融合他对佛像艺术新的理解和审美标准,同时吸收中原绘画的特色而创立的,后成为整个藏区的绘画标准和理论依据。勉唐画派突破了齐乌冈巴画派固定的构图规律与色彩模式,在单一的背景表现形式中逐渐融入了生动的自然景致。在佛像造型上以印度佛像造型为准,在用色、晕染等表现技法和绘画背景的内容上,以汉地青绿山水的风格来画,并结合藏式风格—传统的西藏绘画习惯,构图饱满、用色浓丽,造型带有装饰性和程式化。钦则画派于15世纪中叶,由山南贡嘎岗堆·钦则钦莫大师所创,这位大师与勉拉顿珠是同门师兄。噶玛嘎孜画派始创于16世纪下半叶,至17世纪趋于成熟兴盛,由南喀扎西活佛所创建。活佛从小学习藏文知识,后来学习绘画艺术,师从噶玛·巴米久多吉为根本上师,学习十明学科。在楚布寺,他看见当时明朝永乐皇帝所赐的一套依据噶玛巴·德西夏巴到南方传法时出现的景象而制作的缂丝唐卡,加以模仿进而开创了一个新的画派—噶玛嘎孜画派。噶玛嘎孜画派主要兴盛于藏东地区,由于地理位置特殊,地缘上与汉地接近,所以受到汉地青绿山水画的影响很大,在描绘风景和色彩运用方面积极地吸收了汉地工笔青绿山水画因素。

公元17世纪至19世纪,唐卡三大画派得到进一步规范化发展,尤其是勉唐画派和噶玛嘎孜画派,形成了风格突出的新勉唐画派和新噶玛嘎孜画派。其中,新勉唐画派在继承传统勉唐画派画风的同时,创新形成了一种和勉唐画派有所不同的风格—注重加强对金的使用,勾金、沥金、贴金等用金手段丰富,花草、树叶、岩石,多勾金线,人物形象逼真,姿态自然,画面富丽堂皇、精美细腻。新噶玛嘎孜画派则由十世噶玛巴·曲英多杰创立,借鉴吸收了中原绘画风格,以中原风景为背景,景色自然,花草树木写实,画面追求空灵意境;人物肖像化,造像五官比较集中,面目表情传神;上师座椅以内地木椅为造型,样式多样化;色彩天地用点染淡彩,自然过渡,平涂面少。

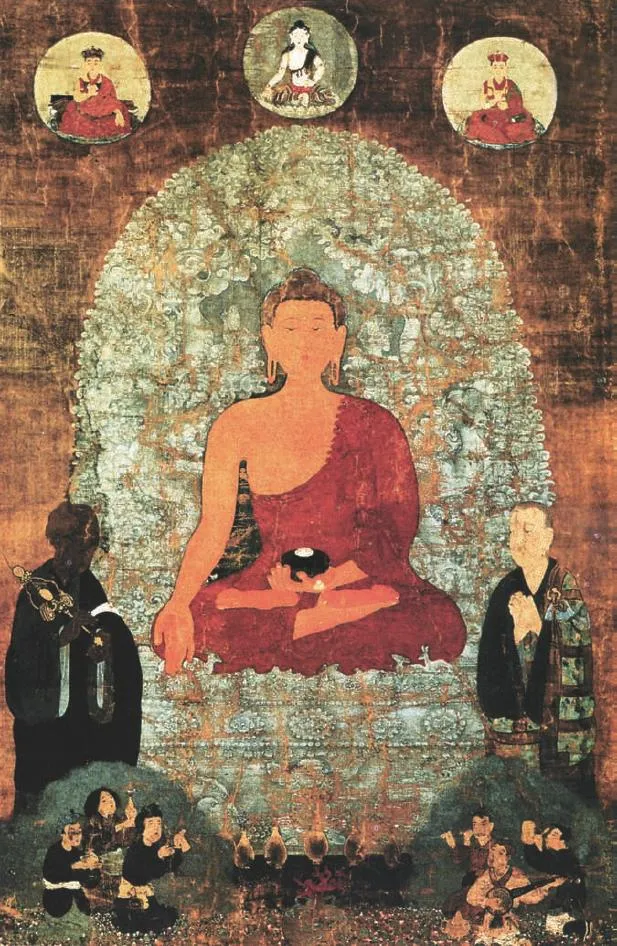

释迦牟尼 彩绘唐卡 17世纪

二、绘画量度经典的本土化进程

唐卡艺术具有很强的宗教性,由于其绘制需严格遵循“三经一疏”的量度规范,因此西藏绘画史虽然历史悠久却少有纷繁的流派演绎,画风相对稳定。唐卡造像量度经典的本土化,对各个时期绘画风格的影响非常重要。

吐蕃时期的西藏绘画,早期对印度绘画和中原汉式绘画均有引入—印度的画法结体明确,姿势扭转幅度大,以明暗调子绘出一定的立体关系;中原汉式风格的绘画则类似彩墨,以水性颜料绘制,长于二维平面的展现。在赤松德赞时期,佛教绘画的造像量度开始本土化。根据藏文文献《巴协》记载,赤松德赞曾下令尼泊尔工匠以吐蕃本土的标准男女作为桑耶寺藏式佛殿塑像的模特,将佛教神灵体系的造像以藏族人的面貌为标准,其他动物、器物和饰物也本土化,如大威德金刚的牛头变成牦牛头,其他的一些动物也尽量选用本土的形象。这样一来,藏族本土的审美观念成为造像的主导。

早期的量度经典有译自印度的造像理论,如《画像形相论》《造像量度论》《绘八十大成就者之法》《三十二相》《八十种随行好》《阿难祈问经》《吉祥时轮续经》等,都是详细讲述佛造像尺度、比例和绘制方法的经典。还有关于各种本尊的造像量度在相关佛教典籍中有专门的量度规则,如在《胜乐概要》中有关于造像量度的内容。唐文成公主入藏时亦带入了诸如《艺林三百六十法字鉴》《工艺六十法》等各种工艺技术书籍18种。自吐蕃时期开始,绘画经典的引入就不是照本抄译,而是在翻译中融会藏族艺术家艺术创造的实践经验。如《画像形相论》全书共分三章,用诗体韵文写成,在第三章有关造像量度具体内容的阐释上,就将藏族的审美规范和审美标准融入其中,完整地表现了藏族古代绘塑艺术将外来艺术和本土艺术完美结合后所创造的审美规范、审美追求和审美标准。特别是随着西藏本土画派的形成及发展,在造像上逐渐形成不同的造像量度规则,并形成理论体系,如勉拉顿珠《如来佛身量明析宝论》、宗喀巴《神像形象明镜》、第司·桑结嘉措《白琉璃除垢》、噶玛巴·曲英多杰《勾图解析》以及当代丹巴绕旦《藏族绘画读本实践之精华》等。

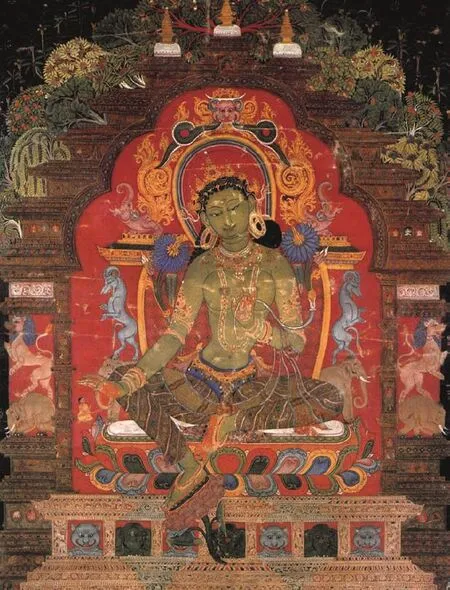

绿度母 彩绘唐卡 14世纪

尤其是勉拉顿珠《造像量度如意宝》,详细论述了西藏宗教绘画和雕塑艺术所涉及的内容。勉拉顿珠在绘画艺术方面的具体理论主要集中在“绘塑实践工序详述”部分,分别就不同类别神像的各部位身量做出了十分具体和形象化的解说,包括化身佛像身量、报身佛像身量、大威德等本尊像身量,夜叉、罗刹等忿怒护法像身量,声闻、独觉像身量,以及各类神像姿势、服饰样式等,每一类神像的量度和形象特征都自成一体,这也是这个时期藏传佛教绘画形成自身模式的理论总结,是勉唐画派的造像依据。勉拉顿珠的造像理论出自大藏经《丹珠尔》,只不过在理论提取的过程中,他把自己对绘画的理解和要求融进了字里行间,如书中对各类神像身量作具体解析、说明时,全部采用西藏本土的量度单位,如协、恰、董巴、卡、梯等,这几种量度单位之间可以相互换算;同时还使用了藏区画师非常通俗化的量度,以青稞、芥子等作为量度的单位,如将恰分为大、中、小三个等级,一小恰就等于一粒青稞的长度;还有便是在文中加进一些西藏通俗易懂且形象化的比喻性说明,更容易为画师们所理解。

绘画画稿是另一种形式的造像经典。造像理论经典,以文字的形式将起稿、造像的方法和规范一一固定,遵循理论经典的法式方法能保证造像量度不会有大的偏差,而绘画画稿也具有相同的作用,在为实现造像的规范性或相似性目的方面,画稿更为直观、方便。目前以噶玛嘎孜画派画稿遗存量最多。尤其是18世纪后,德格印经院有唐卡的线稿雕版,在保证造像量度的规范方面起了一定作用,但是对于绘画大师来说,粉本的基础作用是保障造像量度的规范,却固定不了大师的艺术创造力。如噶玛嘎孜画派司徒·曲结迥乃的唐卡作品,大都有相应的画稿传世,对于稳定噶玛嘎孜画派风格起到了很大的作用。还有十世噶玛巴·曲英多杰也有很多画稿流传,其画稿融合了很多内地绘画因素,但其画稿和最终的成品之间造像差异较大,反映出他对画技的纯熟掌握和其艺术造诣的至高境界。司徒·曲结迥乃的绘画大多遵循传统造像量度规范,也有少量体现其个性特点的造像量度方法,如曲结迥乃所绘的《狮面佛母》和《玛哈嘎拉》,画中主尊的身材比例尤其矮胖,这是其在造像量度方面的独创和个性体现。同时,这两幅黑底唐卡,不论造像量度的快意天成之感,还是画面挥洒自如的线条趣味,都体现出司徒成竹在胸的绘画功力,画面简洁、气势磅礴。

莲花网目观音 彩绘唐卡 14世纪

喜金刚 彩绘唐卡 15世纪

西藏的造像量度理论经历了从直接引入到逐渐本土化、再分门别派的漫长历史过程,具有以下特征:一是语言文字、量度单位等更加形象生动,贴近藏族本土的现实生活;二是造像量度理论来自大师的生活和绘画实践,融入本民族的审美观念。

三、唐卡绘画创作的创新

当代唐卡艺术创作分为三大类型:一是传统唐卡的创作;二是新派唐卡的创作;三是新概念唐卡艺术。

传统唐卡的创作,影响较大的主要有丹巴绕旦传承的勉唐画派、昌都地区噶玛德勒传承的噶玛嘎孜画派,新勉唐画派的传承则主要在日喀则地区。丹巴绕旦成长于一个藏族世袭传统绘画家庭,自15岁起在色拉寺学习内明学与藏族绘画理论,同时随其父辈系统学习传统绘画技艺。丹巴绕旦一生绘制唐卡作品无数,在总结吸收前人优秀绘画技艺的同时,创造出既能够表现自己艺术观念,又符合当今时代特色的理论与方法,著有《西藏绘画》《西藏美术史略》《汉藏藏汉美术词典》(后两部与阿旺晋美合著)等。

新派唐卡绘画创作受西方绘画及当代新锐艺术观念的影响,采用西方绘画中的光影明暗法来塑造立体感,以摄影照片似的写实手法绘画人物,并与藏族艺术的平面性、装饰性相结合,形成一派新风。代表画家有青海吾屯安多强巴、谢热布、赛智·东智才旦等;四川甘孜康·格桑益希、洛松向秋、仁真朗加等。安多强巴的写实主义风格萌发于一张九世班禅的黑白照片,照片上人物的五官、头发、胡须真实生动,受照片启发,安多强巴画了一幅讲求明暗关系的写实人物肖像。随后将传统唐卡绘画与写实人物肖像相结合,开创了藏传绘画史上一个写实主义流派,其背后隐含的时代信息便是中西方文化艺术交流的直接反映。

甘孜新唐卡画派以藏族传统唐卡为基础,一方面突破宗教绘画格局,在表现内容和形式上注入了更多的时代精神和现实手法;另一方面从技法表现、物质材料、题材内容、风格样式等几方面入手,融合传统壁画的绘制技法,将西方绘画中的艺术成分融入新时代唐卡艺术的创作实践中,形成甘孜州新兴的唐卡艺术家群体。

新概念唐卡由耷·琼培仁波切独创,他将传统唐卡绘画中的象征性放大,不再遵循佛教造像量度经典的规则,用简洁的绘画来表达深刻的哲理。新概念唐卡不仅仅是艺术作品,更是仁波切哲思深入浅出的形式表达。即其绘画不再是技巧,更重要的是内涵,具有不可复制性,在藏族绘画史上具有里程碑意义。

四、结语

唐卡艺术的发展需理论学习与技艺传承并重。创作唐卡艺术精品,保留民族特色,保护唐卡艺术的民族文化土壤,当下能做到的:一是总结历史经验,应用于当下;二是在创新与传统之间找寻发展的平衡点;三是提高画师知识水平,更新画师知识结构;四是完善唐卡艺术理论体系,实现理论与实践的结合,使唐卡艺术创作实践活动走上更加健康的创新之路。

(作者单位:成都博物院)

责任编辑:郑寒白

不动明王 缂丝唐卡 12世纪

三怙主 彩绘唐卡 13世纪

阿里托林寺白殿东壁壁画(阿底峡大师及二弟子、顶髻尊胜佛母、玛哈般若佛母、大白伞盖佛母、岩穴叶衣佛母、度母、雅音佛母、僧团山林修行、托钵化缘)

李伯安 走出巴颜喀拉(局部之二) 188×12150cm 纸本设色