豫西地区黄土窑院建构类型田野调查

2017-02-15范霄鹏仲金玲

范霄鹏+仲金玲

摘 要:庙上村地坑窑院位于豫西三门峡市陕州西张村镇,是由该地区独特的地理环境而形成的“地下”建筑,是黄土高原地带独特的、成熟的民居样式之一,具有显著的地域特点和较高的研究价值。在对庙上村地坑窑院民居实地调研的基础上,结合相关文献研究,从庙上村地坑窑院的区域生境、形态特征以及民居建造三个方面进行分析,揭示豫西地区黄土窑院建构类型及特点,为地坑窑院民居建筑保护提供思路,进而引发对地坑院建筑未来发展的关注和研究。

关键词:豫西地区;陕州区;庙上村;地坑窑院;田野调查

Abstract:The kiln courtyard in Miaoshang village which is located in Xizhang town in Sanmenxia is the underground building that formatting of the unique geographical environment and also one of unique, mature style of traditional residential in the Loess Plateau region with significant regional characteristics and higher research value. This paper is based on field investigation and combine with researching related literatures, analyze the regional habitat,morphological features and residential construction of the kiln courtyard in Miaoshang village, reveals the construction type and characteristics of Cave dwelling in the west of Henan province and provide ideas for the protection ofkiln courtyard, then lead to the attention and researchof the future development of kiln courtyard.

Key words:the western of Henan province ; Shanzhou district ; miaoshang village ; the kiln courtyard ; fieldwork survey

中圖分类号:TU241 文献标识码:A

文章编号:1674-4144(2017)-02-86(5)

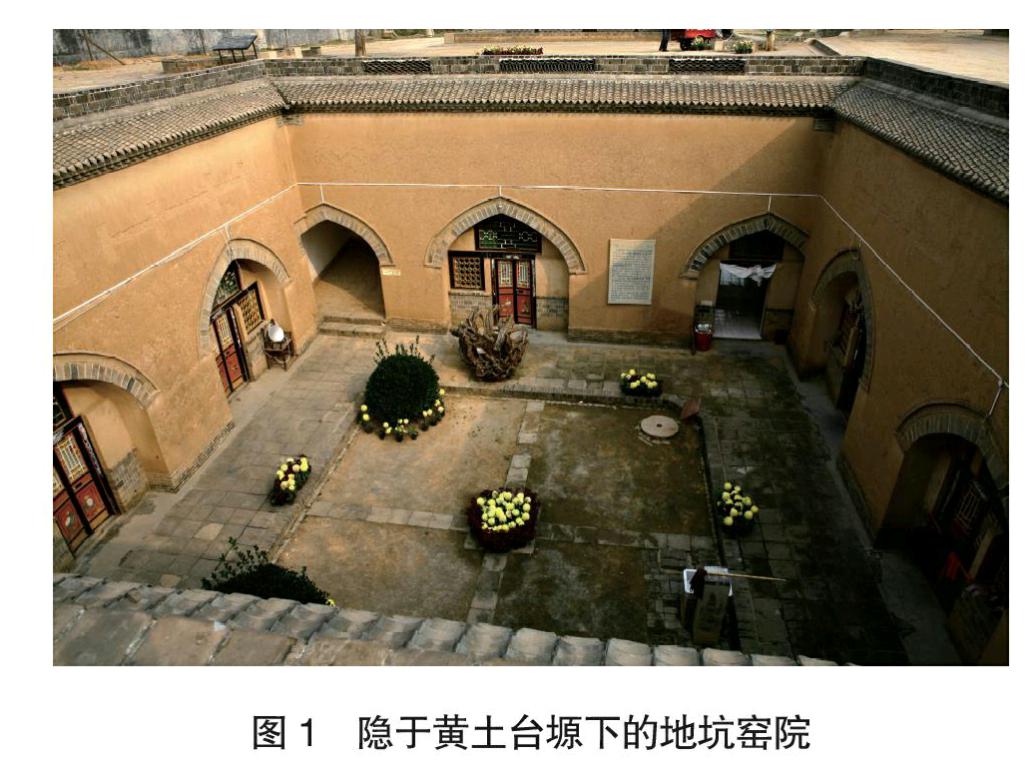

自黄河南岸豫陕交界的三门峡市向南,国道209转XD18大雷线向南30公里,经西张村镇接XD20三甘线至庙上村,庙上村的地坑窑院就隐于黄土台塬之中(图1)。

1 厚土建境

千年函谷雄关以东,以“人”“鬼”“神”三道峡谷而得名的三门峡周边地区,不仅自然环境独特,还因地处两京之间而人文积淀深厚。

1.1 豫西地区的区域生境

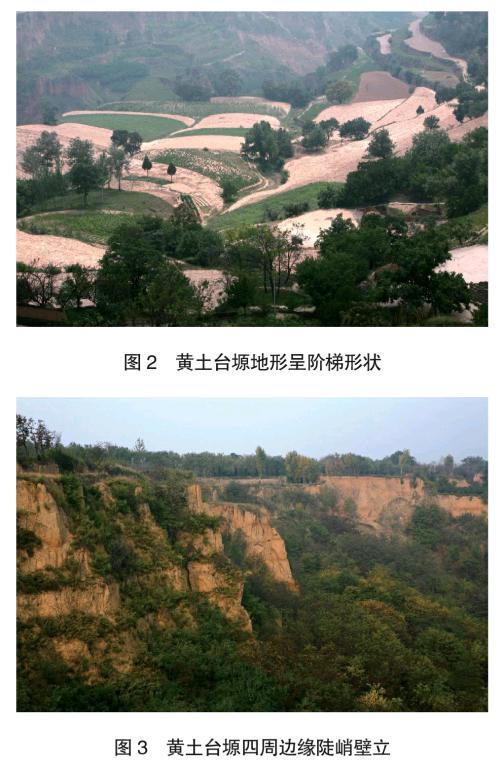

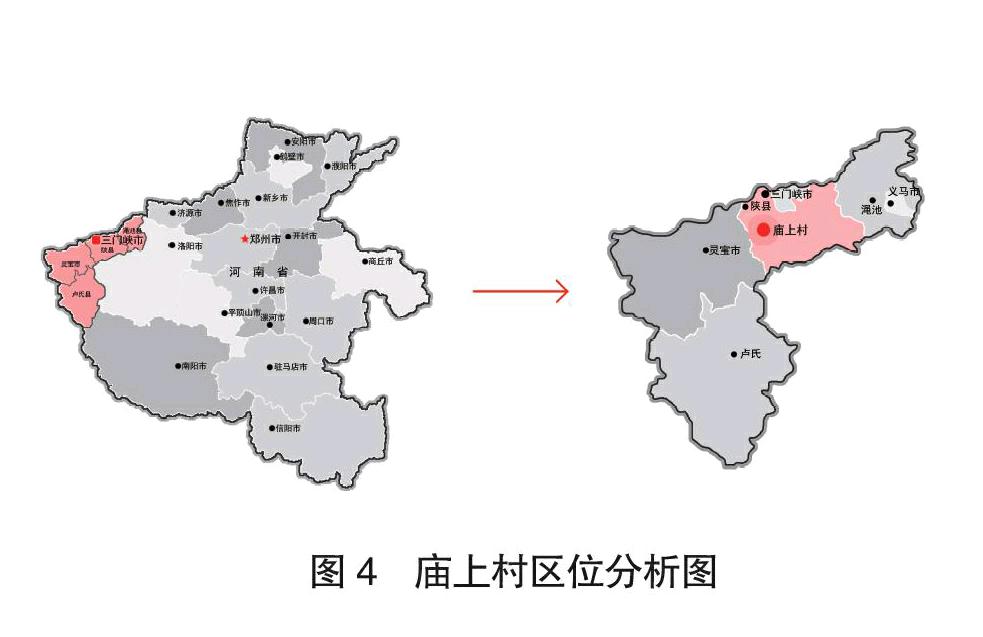

豫西通常是指河南省会郑州市以西的广大地区,主要包括洛阳、三门峡、平顶山三个地级市,即洛、虢、鹰三市。豫西地区位于东经 106°至 138°、北纬 335°至 350°之间;东靠中原,西接陕西,南邻黄河,北依太行,位处亚欧大陆桥东段。地势大体为东高西低,南高北低,并且山地与平原间差异比较明显。三门峡地区黄土台塬深厚且规模宏大,是黄土高原因流水冲刷和侵蚀而形成的典型地貌,地形呈现阶地形状(图2),其台地中部地势平坦、四周边缘则是陡峭壁立(图3)。[1]三门峡地区日照时数偏少,四季分明,属于暖温带大陆性气候,年平均气温在12℃-16℃之间。冬季寒冷干燥,雨雪稀少,以西北风为主,夏季气候炎热,雨水相对增多,以东南风为主,无梅雨季节。陕州庙上村所在区域风沙大,雨水少,光照足,夏暖冬寒。

陕州地处河南省西部,位于河南省三门峡市(图4)。北部、西北部沿黄河一线为河谷冲积地带,地形较为平坦,交通相对便利。东部和东南部山岭起伏,土壤为红壤。庙上村位于陕州西张村镇政府南约1.5km处,距三门峡市区30 km左右。庙上村是豫西地坑院保存数量最多、最为完整的村庄之一。该村现存有81个地坑院,多建于清末、民国初年,且院落排列有序,由于其集中连片,又保存相当完整,庙上村于2012年入选首批中国传统村落。

1.2 黄土台塬的地形特征

黄土台塬为第四纪时期堆积而成,由黄灰色或棕黄色的尘土、石英和粉沙细粒组成,质地均匀且结构紧密,多孔隙且有显著的垂直节理而无层理,在干燥时较坚硬。少数地带黄土层理夹杂有很薄的介于典型褐土和黄潮土之间的料疆石,属农耕土壤,抗压、抗震、抗碱腐蚀。三门峡南部的陕州地区的黄土台塬区较大,由厚达50 m至150 m的黄土构成,土层深厚具有较强的抗压性能,为地坑院的产生和营造提供了物质基础和适宜的条件。[2]陕州地处黄土高原的东部边缘地带,该区内地形复杂,起伏多变,主要由塬、沟壑、低山、宽梁组成。庙上村所在为“上山不见山”、地形地貌复杂多变的黄土台塬地区。

2 地坑窑院

早在仰韶文化时期,黄土高原的穴居建构就进入了成熟阶段,地坑窑院是一种典型的穴居建构样式。其聚落形态因地制宜,地坑窑院建造以“下沉”、“拱”的形态和“土”的材质为特色,具有良好的生态型及特殊性。

2.1 地坑窑院聚落生成

聚落选址通常考虑水源、田地、交通和植被等资源利用的便利性。在古代,基于当时的技术条件和战乱环境,豫西村落选址大多集中在黄土高原沟壑里面或塬上边缘处。随着生产力的发展,村落逐渐向塬上迁移,挖建地坑院落,形成了具有特色的地坑窑院聚落。陕州因地处黄土深厚的干旱地区,降水量小且地下水位不高,地形地貌多为远山平地型,地势平坦,聚落得以水平展开,向东西南北四个方向发展。陕州自古以来就有地坑窑院作为居住空间的传统,庙上村现存的地坑窑院,多建于清末民初,村内地坑院落排列整齐、集中连片且多院贯通。

2.2 地坑窑院聚落形态

黄土台塬地区现存的窑洞民居聚落,大都历经数百年的发展变迁。这些聚落大多呈现中心不明确或多中心格局,即同属地缘型聚落。其表现形式主要有直线型村落形式、弯曲型村落形式以及地坑窑院聚落:直线型村落形式主要由窑洞居所顺应沟壑因地制宜发展形成;弯曲型村落形式多是沿断崖布置村落,因沟壑弯曲,窑洞群也随着地形的弯曲而形成弯曲的布局类型;地坑窑院聚落大多沿道路成排布局或沿塬上浅沟两边自由布局和散点布局。

庙上村形态上属于枝状散点结构的地坑窑院聚落。枝状散点结构村落通常是受到外部环境要素的影响,如村址地形或河流水系、运输道路等因素,由驿道交叉处而建设起来的村庄以及河流汇集处的村庄通常呈现出这样的街巷空间结构。这类村庄以两条或者多条主街交叉相接形成村落主要骨架道路,村落中的其他次级街巷从主街分支出去向两侧延伸,院落沿道路成排或散点布局,形成类似树枝状的道路结构和散点式的建筑布局结构(图5)。

2.3 地坑窑院建筑形制

地坑窑院的建构方式不同于地上的四合院、土楼、吊脚楼等“正建筑”,其利用黄土纵向节理的稳定性,在黄土自然地坪上向下做“减法”挖一个矩形地坑,完全隐藏在地面以下,是一种“负建筑”。[3]然后在地坑的四壁上横向开挖窑洞,形成处于地下的四合院(图6)。建造之始,请八卦先生看地形、定方位,再下桩线,丈量好用地。地坑院通常深6-7m 、四壁边长12-15 m,整个院落面积约200m2。单进地坑院内开挖的窑洞孔数不尽相同。地坑院以天井连接天空、以窑坡连接地面,四壁出0.5m高的拦马墙[4]。

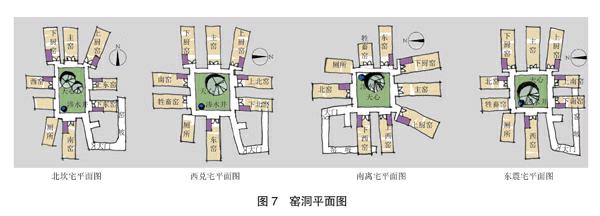

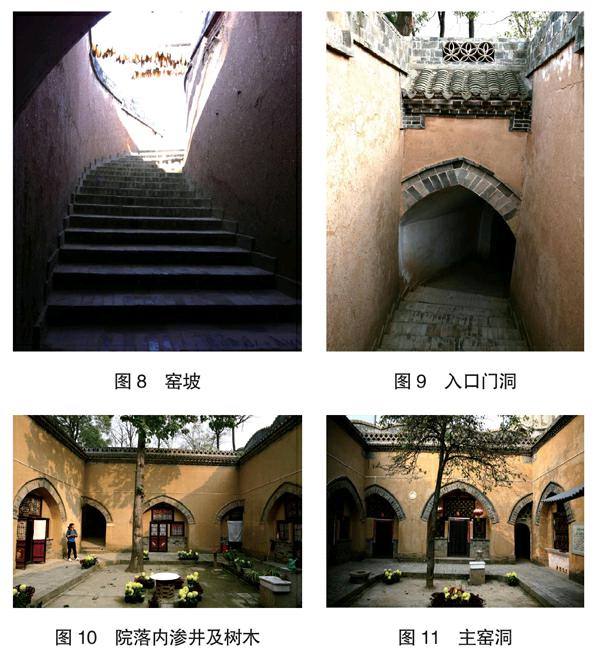

庙上村地坑窑院的基本形制如下:根据主窑所处方位朝向不同,地坑窑院可分为八种宅院,现存以北坎宅、西兑宅、南离宅和东震宅为主(图7)。主窑窑壁设一排三孔,有“福”“禄”“寿”三星相聚之意,主窑侧壁开挖出阶梯式斜坡(窑坡)通向地面,坡道有直进型、曲尺型和回转型(图8)。设入口门洞作为住户进出地坑窑院的通道(图9)。门洞与主窑相对,左右为偏窑。主窑略高于偏窑,采光得到保证。窑院根据功能可分为主窑、客窑、厨房、厕所、牲口圈棚、储藏室,辅助性窑洞为拐角窑。窑洞顶部晒粮食,晒干后通过粮仓顶部专门开设的小口从地面灌入舱内。入口处的门洞窑多为水井窑,院落内挖有渗井以利排水并种植梧桐、梨或石榴等树木(图10)。

主窑洞宽约4 m、高约3 m、窑脚宽约2 m;主窑洞立面有“一门两窗”和“一门三窗”,墙面一般用土坯砌成,劵脸、下坎墙和窑洞墙基为砖砌,在功能上起到抵御雨水冲刷和固定门窗的作用,在装饰上拱券和门窗为重点部位。门窗基本为木制方格窗,多用黑色剪纸装饰。多进地坑窑院相连时,地坑窑院在拐角处挖掘通道加以衔接,院落的地坪多用夯土和砖砌,沿四壁铺砌砖道,以利墙基防水和渗水入地(图11)。

3 窑洞居所

地坑窑院因其独特的居住性质成为人类群居于地下的奇特生活方式,出现了“地平线下的村庄”,构成了“人在房上走、闻声不见人、进村不见房、见树不见村”的奇异生活景象。随着社会经济的发展,在居民自主性和窑洞居所特殊性的前提下,地坑窑院以居住实用形态方式存在将日渐减少。

3.1 窑洞居所为低碳建造

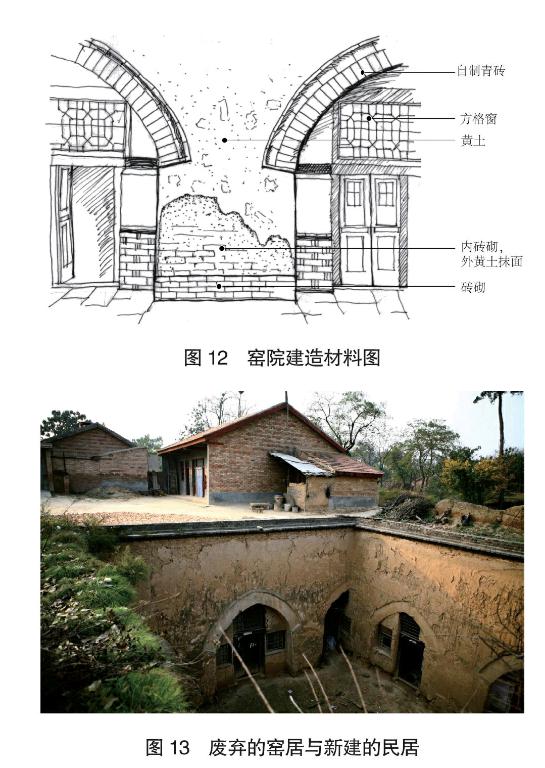

地坑窑院是生土建筑,其建造就地取材,多用当地黄土、木材以及自制砖瓦(图12)。黄土具有良好的保温和隔热性能,地坑窑院作为一种类型的窑洞居所,冬暖夏凉是特点,窑洞室内冬季温度在10℃以上,夏天保持在20℃左右,温度相对稳定,相对干燥,具有一定的居住舒适度;具有防寒、消暑、防盗等功能。窑洞顶部为拱形,防震效果极佳。但地坑窑院窑洞居所存在室内空气流动不畅、采光不佳、临窗处与内部空间温差较大、夏季地面返潮和卫生条件不好等问题。

3.2 窑洞居所可持续发展

地坑窑院作为我国黄土高原地区独特的窑居类型,较为典型的地坑窑院主要分布在陕州,随着经济发展,人们生活条件改善,将居住方式从地下建筑转到地上建筑,极少再建地坑窑院。地坑窑院作为居住空间被废弃或填埋的状况在陕州和庆阳这类有着“地坑院之乡”称号的地区也普遍存在,而这样的状况源于当地居民的主动放弃(图13)。村民搬离地坑窑院、搬入新建地面砖房,是因为在陕州地坑窑院的居住舒适度难以满足当代居住的需求,如开窗较小,窑内光线昏暗、通风不畅、排烟困难、夏季潮湿以及生活用水不便和卫生排放困难等方面。另外地坑院建造过程中劳动体力强度大,效率低,并存在上下交通不方便等问题。[6]

4 结语

任何一种居住空间建构形式,均源于生活方式的需求、源于建造之时经济和技术能力所能获得的居住舒适度,当生活方式和经济技术条件发生改变,居住形式则随之改变。地坑窑院作为古代穴居方式的遗存,是古代勞动人民智慧的结晶,且承载了大量文化内涵。地坑窑院因其选址因地制宜,建造低碳环保、就地取材,并将中国传统文化中的“天人合一”观念应用于建筑中,具有较高的历史学、建筑学、地质学和社会学价值。地坑窑院的穴居形式,源于农耕社会自然环境的地区特殊性,在当今社会经济发展转型的大趋势下,应作为居住体验形态适量保存。挖掘地坑窑院的生态经验及文化精髓, 并对其加强有效保护,释放其作为空间资源的社会经济价值以利当地的发展则显得尤为重要。

参考文献:

[1]苏建辉,李秀,王爱萍.豫西传统民居及其价值表现探究[J]. 山西建筑,2010(30):33-34.

[2]卫国芳,王英杰.从建筑学角度探讨豫西民居地坑院的成因[J].河南城建学院学报,2011(1):14-17.

[3]贾志峰,唐丽,赵伟霞.传承“民居经典”保护“建筑奇迹”——地坑院聚落的更新与保护[J].中华民居,2012(4):86-95.

[4]王磊,朱晓天.地下四合院——陕县地坑院的研究保护与开发[J]. 四川建筑,2010(1):53-54.

[5]许然.庙上村地坑院旅游景观的开发研究[J].洛阳师范学院学报,2011(6):78-80.

[6]李红光,张东,刘宇清.河南陕县地坑院民居及其营造技艺[J].四川建筑科学研究,2013(1):225-229.

责任编辑:于向凤