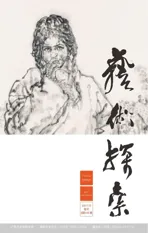

无根魅影:谍战片中的女性形象探析

2017-02-15李国聪

李国聪

(上海大学 上海电影学院,上海 200444)

无根魅影:谍战片中的女性形象探析

李国聪

(上海大学 上海电影学院,上海 200444)

新世纪以来,随着女性主体意识的建构与擢升,谍战片试图借助立体化、多元化的女性形象,适应社会思潮的持续革新与观众日益变化的审美需求,却也不可避免地陷入“主体沦落”的消费陷阱之中。谍战片的女性形象被建构为视觉奇观和欲望消费的象征符码,沦为“无根魅影”。探究这一现象的成因,对于当下国产电影类型拓展与质量提升大有裨益。

谍战片;女性形象;市场消费;民族想象

20世纪80年代中叶,消费主义大潮席卷中国社会各阶层,新媒体时代大众传播机制的完善,让其捕捉到迅速拓展和广泛渗透的机缘。中国社会发展范式的重心实现了从生产向消费的转移,城市文化、媒介文化以及消费文化逐渐成为大众日常生活的惯性体验。兼具商品属性的电影在市场激流和消费浪潮的冲击下,被询唤出压抑已久的娱乐性和游戏性。尤其是承载着国族想象和娱乐消费的谍战影像,在试图消解冷战意识形态对立,重建社会信仰与民族信念的同时,被纳入到商业化与市场化的运作机制中,娱乐性、艺术性互相渗透。其中,女性形象作为谍战片娱乐化的重要元素,连同游戏化叙事情节、戏剧化悬疑设置、暴力视觉奇观,共同作为消费符号进入文化消费意义上的大众“凝视”范畴,成为艺术向商业、市场、观众妥协的症候式存在。换言之,女性形象创作在突破政治意识形态的桎梏后,又落入商品经济的围城之中,如同易卜生《玩偶之家》里“出走的娜拉”,命运已经注定。

一、亚努斯的两张面孔:视觉消费与漂浮能指

自文明社会诞生以来,集权威规范性及主体优越性于一身的男性,便在多重意义和辖域内执着追索“何为女性”。他们曾试图采用生物学视阀内的概念,如卵巢、子宫等来命名和定义女性。在遭到权威的否定后,转向以是否拥有女性气质作为标准。然而,缘于女性气质的难以定义,关于女性的内容无法被厘清,概念无法被匡定,只能成为被言说、被建构的“多余的肋骨”。与此同时,男性以自身作为观照索解关于女性的共性特征,试图以“他者”身份来诠释和注解女性,并将视角转向“女性形象”。事实上,拥有“凝视”主动权的男性作为形象的塑造者,是先于女性形象而存在的,其审视视角、价值观念、认知方式都体现着传统父权的优越感。换言之,女性(他者)形象并非是原初意义上的客体,而是囊括有繁杂指涉、层累喻指以及功能担当的“想象体”:一方面是表层的形貌,主要关涉身体特征、道德素养、气质装扮、心理活动、性格特点、行为动作等微观元素;另一方面是内在的深层机制,涉及诸如社会文化、意识形态、国族想象、阶级差异、市场环境及政策变革等宏观方面。

新世纪以来,随着女性主体意识的建构与擢升,越来越多的谍战片试图借助立体化、多元化的女性形象,呼应社会思潮的持续革新与适应观众不断变化的审美需求。如顾晓梦(《风声》)、张学宁(《听风者》)等美女情报人员,如秋喜(《秋喜》)、宁待(《触不可及》)等革命者伴侣,还有如郝碧柔(《东风雨》)、林莜婷(《盘尼西林·1944》)等革命义士,也不乏妖艳妩媚的蛇蝎毒妇。谍战影像中不屈不挠、大义凛然的女性形象,暗喻着曾于水深火热中栉风沐雨、砥砺前行的中华民族,进而被编织入民族想象,成为“国家话语”的一种影像传达。其中,娇弱的女体与冰凉的刑具之间激发出的强大张力,更是作为革命主体的男性以“自我”为参照,对女性的一种“他者”化。如《风声》中,地下组织重要领导者“老鬼”顾晓梦被日伪人员封闭在阴森的城堡中,不断接受敌人的审讯,遭受精神和身体的双重折磨。虽身处危境,她仍能机敏地处理突发事件,周旋于各色人物之间,表现出了沉稳、机智、聪慧。影片多次运用特写镜头表现顾晓梦的临危不惧与赤胆忠心,尤其是当她被施以腐蚀液绳刑时。而那些不断挑战社会主流话语的“妖妇”形象,最终必将被父权话语收编和控制,以一种决绝的乃至毁灭肉体的方式完成对反叛女性的规训和惩戒。从某种程度上讲,日渐丰富多元的女性形象频频活跃在谍战影像中,并逐渐走向银幕中心,反映出女性在谍战影像中的进步,如日趋显现的性别意识、走向多元化的角色特征、独立自主的情感观念以及渐趋主动的行为方式。

但不容忽视的是,新世纪以来银幕上的“谍海魅影”也招致诸多争议与诟病。电影市场需求扩容、政治话语规约宽松及审美观念的开放,使女性形象在谍战片等公共空间中的呈现日益个性化和丰富化。然而,这种多元化的银幕展现尚未切入肌理,暂浮于表面。谍战片中的女性在披上“女性解放”的华丽外衣后,却陷入“主体沦落”的消费陷阱之中,成为消费主义与后现代文化语境中的视觉文化商品,并生成无根、漂泊的身体魅影。具体来讲,其“无根性”主要体现在银幕上性别关系的具象化,成为现实中两性关系不平衡的映射,然而在触及敏感的灰色地带时,被有意无意地遮蔽,女性往往被建构为视觉奇观和欲望消费的象征符码。如《触不可及》中的宁待,作为一个置身战争之外的舞女老师,却因为与傅经年的爱情,成为“局内的局外人”。其身份自此无法明确指认:若说是傅经年的恋人,片子似乎又模糊呈现了傅经年对影子的感情;若说是傅经年的妻子,傅经年又出于大局考虑将这个身份给予了另一个女人。换言之,宁待在片中就是浮萍般的“无根魅影”。由此可见,谍战片中的女性尚未真正实现彻底的“革命”和完全独立,仍处于被凝视、被消费、被编码的相对弱势地位。

二、无法逃离的围城:现实与镜像的撕裂

谍战片以“艺术真实”为核心的三重意义上的女性形象建构,大致经历了如下流程:首先是创作者对女性角色的功能定位和主观想象,其次是男性主角通过凝视传达出的欲望指涉与视觉消费,再次是电影观众对银幕上的明星身体与角色身份合二为一的期待。诚如学者陈涌所言:“真实地反映现实是文艺的客观规律,离开了真实地反映现实(当然这是指在广泛意义上的),就不存在任何真正的文艺。”[1]1新世纪以来,大众文化、消费主义在市场化、商品化的大潮中,负面效应日益凸显。艺术真实遭遇消费主义,艺术审美标准被悬置为“空中楼阁”,艺术创作底线不断被打破,艺术美感与真实感遭到稀释和耗散。众多粗鄙低俗的影像作品在银幕上,谍战片创作亦出现歪曲历史的尴尬,与基于真实性的艺术想象分道扬镳,滑向了“历史虚无”“历史戏仿”的后现代式的娱乐狂欢深渊。我们可从以下两个方面来分析女性形象何以被抽空为“无根魅影”。

其一,女性身份的暧昧不明与过度虚构。如《紫蝴蝶》只简单交代故事发生于20世纪30年代的上海滩,《秋喜》以1949年广州战斗为叙事肇端,《谍·莲花》以1943年日本密谋偷袭山西为由头……这些故事背景虽能与真实历史时间相吻合,却多是聚焦于不为真实历史所记载的组织或个体。一方面,谍战片中的女情报人员一般很少能在历史上寻找到原型,多是依据主观想象的虚构形象。许多真正的女情报人员如“民国四大才女”关露、打入军统内部的张露萍以及混入阎锡山军队内部的宋维静等,均由于各种原因,难以再现于银幕,历史真实被悬置。谍战片中的女性形象成为一种创作意义上的“无根魅影”——不知从何处来,也不知往何处去。另一方面,当下谍战片中的女性已然“超越”普通女性——有着姣好的容貌,过人的智慧,超凡的指挥能力。女性身体成为了社会各方力量制衡的纠结点,日益走向异化,这与以现实主义基调为主的谍战片叙事理念背道而驰。究其原因,当下社会还处于转型期,经济、文化的快速发展给人们带来了精神的焦虑、迷惘和失落感。这种被架空和过度虚构的女性形象,不仅给谍战片叙事提供了较大的想象空间,为其迎合市场和大众审美提供了创作上投机取巧的可能性,也为大众营造了一场乌托邦式的梦幻体验,暂时缓解了大众的焦虑和危机感。

其二,空洞叙事与模糊视点下的“魅影乱舞”。按照正常的叙事逻辑,谍战片应该是按照谍战活动的线性发展脉络展开。然而为凸显女性消费符号,对谍战活动的线性叙事让位于对女性形象的过度刻写,进而造成了叙事混乱,审美视点模糊,艺术表达暧昧不明,严重降低了影片的艺术水准,使影片成为被大众批评和调侃的对象。当下不少谍战片不再认真讲故事,而是成为展览女性形象的幻灯片。如《东风雨》中安明与欢颜的爱情,以一种浪漫、诗意、欧化的方式来展现,朦胧暧昧的环境渲染取代了谍战活动本该有的悬疑氛围,对影片本身的叙事性造成冲击。对爱情的刻意渲染破坏了现实主义基调,使观众产生疏离感,观众讨论得更多的是爱情而非谍战活动本身,颇有本末倒置、喧宾夺主之嫌。这种情况在《触不可及》中更为明显,拍电视剧多年的导演赵宝刚似乎还没有适应电影的叙事机制,便将这跨越70年的旷世绝恋匆匆搬上银幕。影片中各种巧遇,无端生发的情感,莫名其妙的深情告白,使得宁待有如“天外来客”。正如聂伟所言:“以无根的魅影置换超码的谍影,影片的叙事重心从谍海沉浮迅速滑向白日幻景,一个斯德哥尔摩综合症的俗套故事,以扭曲而空洞的方式铺展开来。”[2]55这种极具臆想式的空洞叙事,抽离了思想性和艺术性的内核,使影片蜕变为呈现女性身体的“MV”,沦为毫无底线的媚俗之作。

按照让·鲍德里亚的观点:“这是一个高度符号化的社会,人们通过消费物的符号意义而获得自我与他人的身份认同。”[3]213在他的观点中,符号形式所指向的真实已经被抽离,无法与现实对接,沦为漂浮的存在。究其原因,第一,人物形象由于无法与现实对接,便转向了乌托邦式的臆想和虚构,这种背离艺术规律的形象符码成为漂浮不定的能指。具体到谍战片中被奇观化、娱乐化的女性形象上,电影艺术创作规律俨然成为摆设,生活于其间的大众更是任意操控和编排着这种消费符码,倒向“审美拜物教”的艺术创作面临着重重危机。第二,女性的主体性和深度感被消解。随着文明的发展,无意识作为一种本能欲望被排斥,真正的主体被社会理性、规范和秩序驱逐,现代生活的高速运转导致了个体行为的伦理失范和人物形象的符号化。谍战片中,打造女体视觉奇观、虚构历史事件、展现血腥暴力场面等惯用手段,呈现了乌托邦式的,无秩序、无规则的创作逻辑,女性形象在光怪陆离的影像里落入了消费主义文化的圈套之中。

三、女性身体的隐喻:民族想象与现代焦虑

改革开放以前,谍战片的拍摄旨在巩固国家政权,教育民众。作为一种带有政治属性的娱乐媒介,其仍将政治标准放在首位。20世纪50~70年代的反特片(谍战片旧称)强调个人/英雄需服从于国家/民族/集体话语,赋予这种间谍行为革命性,弥合了个体命运沉浮的伤痕,缓解了个体与作为主体的人民大众之间的矛盾,并将冷战敌方妖魔化,从而完成了由社会基本意识形态主导的民族想象。进入后冷战时期(20世纪七八十年代之交),谍战片则多出现被“四人帮”污蔑的正义之士,最终沉冤得雪,回归原位的内容,以此慰藉经历血雨腥风之后心有余悸的大众,弥合由历史创伤而形成的心理裂痕。新世纪以来,在全球化语境中,不少谍战片开始通过影像中的民族想象来缓和国共两党之前形成的分歧和对立局势,不仅将叙事背景放置在抗日战争时期,而且也涉及到了历史正剧讳莫如深的国共内战时期,填补了影像历史的空白。尤其是通过打造传奇性的女情报人员形象,意图消解意识形态的分裂和对立。

谍战片中女情报人员及其浪漫的爱情故事,悄然抹去了国共之间的对峙状态,“把曾经被作为意识形态敌手的国民党女特务变身为国共‘兄弟一家亲’,这种‘兄/长’位置,已然修复或遮蔽了国共之间的意识形态对立,不仅仅是为了迎合2005年以来逐渐缓和的海峡关系,而且更是在中国文化内部清理内战的债务”[4]104。从这层意义上来讲,谍战片中的女性形象是为民族话语所建构的,是需要服务于民族想象的,更需要与国民情绪相吻合。缘于中华民族所经受的百年磨难,大众更愿意从高大伟岸的革命女性形象上构建起具有不屈不挠精神的民族想象。但若违背了这种民族想象,则自然会被排斥在银幕主流之外,李安的《色戒》遭禁便是一个例证。其实,《色戒》遭禁并非缘于过多的色情呈现,而是触碰到中华民族关于抗日战争最敏感的一处神经——受到民众充分肯定的郑苹如形象,被扭曲为被爱情冲昏头脑,失去理智,爱上汉奸的堕落女性形象,这与当下大众情绪背道而驰。真实历史上的女英雄原型郑苹如并没有爱上丁默村,而是后面由于行踪暴露,才被捕枪杀,这在张爱玲小说中就已经被歪曲——承载了她为个人经历辩解的女性诉说。遵循原著的李安虽然在电影中致力于女性内心描摹,但是显然扭曲了为大众所敬重的女英雄形象,更是对民族想象的一种挑战。

后冷战时期对立双方原本明晰的对立界限模糊,民族想象开始处于一种撕裂的状态。具体来说,电影是一种通过镜像制造的幻象,镜像的主体是“父”的一种投射,是想象的自我和他者(包括大他者和小他者)共同建构的图景。拉康哲学中的想象性认同以“我曾是”来构建理想化的自我,并以“我将是”来构建未来理想的自我。谍战片中的民族想象大致也主要通过这两种方式来构建:一是对“历史的父”“革命的父”的认同,以此完成具有一致性的想象构建;二是在对历史记忆中的西方以及他者的凝视中,企图实现自我认同,事实上却出现了身份的迷乱,在自我历史以及西方他者的回视中形成撕裂式的想象认知。谍战片中的女性身体无疑成为民族想象撕裂的一种文化载体,由此而生的身体焦虑逐步成为了集体的精神焦虑,陷入了现代性的困境之中。

女性身体焦虑的背后其实折射了整个社会/民族的焦虑。当下正值社会转型期,大众处于信息爆炸的环境中,产生了精神上的迷惘和自我身份的疏离感,甚至发出了“我究竟是谁”的质疑。在现代社会,了精神文明的发展与经济的飞速发展出现了错位和脱节,社会转型的阵痛带来了人类精神文明的困境,消费主义和大众文化的负面效应加剧了这种现代性之困。尤其在拟真的超现实系统中,女性更是无法找寻本根,于是女性个体的漂浮成为了影像中的重要呈现。娱乐的狂欢帮助人们暂时逃离精神困乏的痛楚,银幕的想象性功能日益凸显。然而这些试图逃离围城的女性处于“‘游学’‘出走’‘移民’‘流浪’‘放逐’及‘旅行’的行为转换之各种形式之外,即便是选择回归母土,或置身岛内,也还需要面对传统社会男尊女卑的道德压抑和习俗桎梏”[5]46。由此说来,谍战片中的女性形象往往通过一种“无根魅影”式的影像呈现,将具有反抗或斗争意识的女性划归为“出走的娜拉”,而最终她们将成为居无定所或是无身份的人,这再一次强化了男性作为权力掌控者的权威。

结语

担负着民族想象、革命话语的谍战片,自登上历史舞台,便被赋予了浓厚的政治意识形态色彩,通过艺术形象的塑造,本应呈现历史风云变幻,揭露社会问题,遵循历史真实和艺术真实的统一。然而,这种艺术真实在消费主义语境和大众文化场域中往往处于失语状态。影像创作以一种批量化和工业流水线的生产方式,快速适应大众的接受力和审美趣味,且呈现出低俗、媚俗的不严谨创作态势,艺术真实性荡然无存,艺术美感更是无从谈起。在以男性为中心的社会政治语境和大众文化消费的双重夹击下,不少谍战片“顺势而为”走向抑制女性、反女性的创作道路。即以大众的凝视和消费心理为创作依据,将叙事架构在民间逸闻轶事上进行呓语般的女性想象,以打造理想女性和视觉奇观为手段,在颇具消费逻辑的惯性习性下达成商业化和市场化的斜向蜕变。当下国产电影的艺术语境同样遭逢诸多侵蚀,艺术底线悄然隐退,如“票房论”“市场论”等评判影视作品的标准大行其道,粗制滥作不断出现。对此,中国电影家协会秘书长饶曙光先生指出:“中国电影不应是单纯的指标堆砌,更不能沦为提供炒作话题的机器。中国电影的努力方向和奋斗目标依然是尽最大努力来提升中国电影的质量和品质。”[6]这对于时下谍战片创作亦有启迪。

尤其近几年,谍战片再次风靡,在吸得大众眼球又赚得盆满钵盈的同时,亦饱受诟病。与此同时,女性形象也不再简单地作为谍战片叙事元素,而成为具有功利色彩和消费价值的女体景观符号:消解革命叙事,解构历史真实,迎合大众审美口味,以海市蜃楼般的图景肆意地呈现着被过度刻写的乌托邦想象,透支着观众的信任度。随着女性在谍战片中的日益活跃,如何建构有真正内涵的、有生命力的、形象生动的女性形象关系着谍战片的创作水平和艺术水准。就当下而言,以娱乐狂欢为主要导向的谍战片需要反思自身存在的问题和局限性,方能在艺术和市场中寻得平衡点,实现既叫好又叫座的愿景。从长远来看,谍战片只有保证艺术水准,才能长久地吸引观众,从而避免昙花一现。诚如张宏森局长所言:“要用工匠精神,十年磨一剑的精神,精雕细琢的精神,来提高中国电影的质量和水平。”[7]谍战片的创作亦作如是观,需要一种“多拍好作品”的工匠精神,方能抵达类型拓展与品质提升的光荣彼岸。

[1] 陈涌.文艺的真实性和倾向性[J].电影艺术,1980(10).

[2] 聂伟.《触不可及》:超码谍影与无根魅影[J].当代电影,2014(6).

[3] 史可扬.影视批评方法论[M].广州:中山大学出版社,2009.

[4] 李道新.冷战史研究与中国电影的历史叙述[J].文艺研究,2014(3).

[5] 林少雄.镜中红颜:华语电影的性别体认[M].北京:中国电影出版社,2013.

[6] 饶曙光,尹鹏飞.多拍好作品才是硬道理[N].人民日报,2016-09-13(23).

[7] 刘艳杰.中国电影:如何从数字走向诗意[N].光明日报,2016-09-27(05).

(责任编辑、校对:关绮薇)

ShallowPhantoms:AnalysisofFemale Imagesin SpyMoviesand TVSeries

Li Guocong

Ever since the year2000,vivid female images withmany-faceted charac ters have been dep ic ted in sp ymovies and TV series to cater to the aesthetic need of the aud iences,shedd ing ligh ton the endeavor to construc t female sub jec t consciousness.However,female images have allalong been shaped in suchways as to be construed as eye candies and signals ofdesires,with innate sub jectivity lostand becoming shallowphantoms.It is constructive to expansion ofChinese movie genres and imp rovementof the industry to p robe the causes ofthis situation.

Sp yMovies and TVSeries,Female Images,Aud iences,NationalAnticipation

J902

A

1003-3653(2017)02-0124-05

10.13574/j.cnki.artsexp.2017.02.015

2017-10-14

李国聪(1989~),女,山东滨州人,上海大学上海电影学院戏剧与影视学专业2016级博士研究生,研究方向:电影产业与新媒体。