平台网络成长的动力机制与复杂平台网络管理

2017-02-15杜玉申楚世伟

杜玉申,楚世伟

(吉林大学商学院,吉林 长春 130012)

平台网络成长的动力机制与复杂平台网络管理

杜玉申,楚世伟

(吉林大学商学院,吉林 长春 130012)

主流平台理论将交叉网络效应视为平台网络成长的主要动力机制,认为平台网络管理应该遵循“尽快长大”战略。综合主流平台理论与商业生态系统、技术标准竞争、系统竞争等相关理论可以发现,平台网络中同时存在着交叉网络效应和网络协同效应两种动力机制,随着网络复杂性的增加,网络协同效应变得越来越显著。“尽快长大”战略的理论基础是交叉网络效应,因而不适用于复杂平台网络。复杂平台网络的管理应该以增强网络协调性为目标,具体措施包括网络整体规划、交互界面设计、信息共享和技术支持。通过对比八百客和阿里软件两个在线软件平台的管理策略和管理效果印证了上述观点。

复杂平台网络;交叉网络效应;网络协同效应;管理策略

1 引言

平台是指那些为两方或多方用户(称为平台用户)之间的直接互动提供支持的产品、服务或技术[1]。平台及其双边用户构成了一个价值交换网络,称为平台网络[2]。主流平台理论(明确使用“平台”的概念)将交叉网络效应视为影响平台网络成长的核心机制,平台管理的首要任务就是利用交叉网络效应尽快扩大网络规模。这种“尽快长大”策略[3]得到了某些实证研究的支持[4,5],然而作者发现,这些实证研究都是以结构相对简单的平台网络(例如,视频游戏机、CD播放机等平台网络)为背景,其共同特点是网络中角色类型少、角色之间的技术和运营依赖程度低,本文称之为简单平台网络。现实中还存在着另外一类平台网络,例如个人计算机相关的平台网络、在线软件平台网络,它们的共同特点是角色类型多、角色之间的技术和运营依赖程度高,本文称之为复杂平台网络。基于简单平台网络总结出的管理策略是否适用于复杂平台网络?如果不适用应该采用什么样的管理策略?本文综合主流平台理论、商业生态系统理论[6]、技术标准竞争理论[7]和系统竞争理论[8]构建一个考虑网络复杂性的平台网络成长机制模型,基于该模型提出复杂平台网络的管理策略,并通过对比两个在线软件平台管理案例印证本文观点的正确性。这一研究成果在理论方面有助于扩展对平台网络成长机制的认识,在实践方面有助于平台运营商有效管理复杂平台网络,避开“尽快长大”策略的陷阱。

2 理论框架

2.1 平台网络成长的动力机制

平台网络的成长是一个不断吸引双边用户加入平台的过程,一系列因素影响着用户入驻平台网络的预期效用进而影响其入驻意愿,这些因素与用户预期效用之间的关系构成了平台网络成长的动力机制。

(1)交叉网络效应。交叉网络效应是指一边用户加入平台的预期效用随着另一边用户数量的增加而增加[9]。例如,消费者购买视频游戏机的预期效用随着游戏软件数量的增加而增加,而游戏软件开发商的预期效用反过来也随着游戏机用户数量的增加而增加。导致上述关系的根本原因在于用户加入网络是为了与其他用户进行交易。供方用户越多,需方从产品多样性和供方竞争中获得的利益越多;反过来,需方用户越多,供方从规模经济中获得的利益也越多,Gallaugher等将这种利益称为“跨边的交易利益”[10]。

由于存在着交叉网络效应,平台运营商可以重点培育某一边用户,然后再借助这一边用户吸引另一边用户。例如,平台运营商可以对价格敏感的用户方实行免费以建立起该边用户基础,再凭借该边用户基础吸引另一边用户[11];或者,平台运营商(例如游戏机制造商)可以在平台发展初期扮演供方用户(例如游戏软件开发商)的角色以培育需方用户(例如游戏玩家),再利用需方用户吸引外部供方[12]。交叉网络效应原理构成了主流平台管理策略的理论基础[13]。

(2)网络协同效应。除了主流平台管理理论外,商业生态系统理论、技术标准竞争理论和系统竞争理论的研究对象都可以看作是平台网络。例如,Iansiti等[6]将商业生态系统中的企业划分为骨干企业和利基企业,骨干企业以服务、技术或工具的形式提供一个平台,利基企业借助这个平台向最终消费者提供各种专门化服务。这里的骨干企业相当于平台运营商,利基企业相当于供方用户而最终消费者相当于需方用户;Teece[14]将遵循同一技术标准的企业群体划分为技术创新者和互补品生产者,前者发明核心技术,后者提供核心技术商业化所需的互补产品或服务,前者相当于平台运营商,后者相当于平台的供方用户。

与主流平台理论不同,上述理论强调网络协调性对整体竞争力的影响。Garud等[15]指出,产品系统的效能不仅取决于单个组件的功能,更取决于组件间技术兼容的程度。Moore[16]指出,商业生态系统中的各个企业围绕着一项技术创新协同进化各自的能力,共同满足消费者的需求。Casadesus-Masanell等[17]在研究英特尔与微软的合作关系时发现,从各自的利益出发,价值网络中的每个成员企业都会倾向于特定的决策,如果对这些决策不加以协调,不仅难以实现最终顾客价值最大化,还会损害合作伙伴的利益。

借鉴上述理论的观点,本文提出平台网络协调性和网络协同效应的概念。网络协调性是指:①技术兼容性,即各个网络成员的产品或服务在技术上相互兼容的程度;②能力协同性,即各个网络成员在多大程度上实现能力协同进化;③利益相容性,即一个网络成员的运营决策在多大程度上降低其他成员的成本或提升其他成员的收益。网络协同效应是网络协调性水平正向地影响各方加入平台的收益。交叉网络效应和网络协同效应都是平台网络成长的动力机制,如果说前者描述了规模因素对网络成长的影响,则后者描述了结构因素的影响。

(3)平台网络复杂性的调解作用。为什么主流平台理论强调交叉网络效应而外围理论(商业生态系统理论等)强调网络协同效应,这是一个值得思考的问题。比较这两类文献可以发现,主流平台理论通常以视频游戏机、CD播放机[4-5]等平台网络为研究背景,这类网络的共同特点是角色类型少,角色间的技术和运作依赖关系弱,例如,视频游戏机平台网络仅包括游戏机硬件生产商、游戏软件生产商和游戏玩家三种角色,技术和运作方面的依赖关系仅见于硬件和软件之间,而不同软件之间不存在相互依赖关系;外围理论通常以计算机[18]、信用卡支付[19]等平台网络为研究背景,这类网络的共同特点是角色类型多,角色间的技术和运作依赖关系强,例如,计算机平台网络的参与者包括核心硬件、外围硬件、操作系统、应用软件等生产商和最终用户,硬件与软件、核心硬件与外围硬件、操作系统与应用软件之间必须保持技术兼容和运作协调(如版本同步升级)。由此,可以抽象出一个关键的变量——平台网络复杂性,即网络参与者的类型多少以及各参与者之间在技术和运作方面的相互依赖程度,参与者的类型越多、相互之间的技术和运作依赖关系越强,网络复杂性越高。

在低复杂性平台网络中,首先,由于参与者的类型少,平台运营商很容易协调各方的技术标准、运营决策和利益冲突;其次,由于各角色之间相互依赖关系少,即使局部失调也不至于影响整个系统的运行,因此网络协调性不是影响各方效用的主要因素,相形之下,交易对方的数量成为突出的因素,交叉网络效应成为影响平台网络成长的主要动力机制。

在高复杂性的平台网络中,首先,由于参与者类型多,平台运营商很难协调各方的技术标准、运营决策和利益冲突;其次,由于各角色之间普遍存在着依赖关系,任何一处失调都会影响整个系统的运行,因此网络协调性成为影响各方效用的主要因素,网络协同效应成为制约网络成长的主要动力机制。

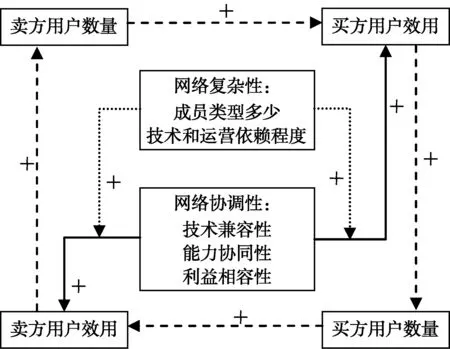

基于以上分析,本文提出一个扩展的平台网络动力机制模型(见图1)。交叉网络效应(断线箭头)和网络协同效应(实线箭头)普遍存在于任何平台网络中,两种动力机制的显著性受平台网络复杂性的调节(点线箭头),随着网络复杂性增加,网络协同效应变得越来越显著,交叉网络效应的相对重要性下降。

图1 平台网络成长的动力机制

2.2 复杂平台网络的管理策略

因为在复杂平台网络中,网络协同效应是影响网络成长的主要动力机制,所以平台管理应该以提升网络协调性为主要目标。具体措施包括平台网络整体规划、交互界面设计、信息共享和技术支持。

(1)平台网络整体规划。网络整体规划是指规划平台网络中应该包含多少种用户、每种用户的功能以及各类用户之间的关系。Hagiu[1]指出,平台网络中某些用户之间可能天然地存在着目标冲突,例如,LinkedIn(职场社交网站)的个人用户不希望自己当前的雇主也入驻平台,门户网站的个人用户反对太多的商业广告。平台运营商在考虑各成员的利益诉求差异以及运作模式相互影响的基础上,筛选入驻平台的成员,设计他们的相互关系,可以有效提升各方的利益相容性。

网络整体规划还影响着网络范围内的垄断—竞争水平,进而影响各方的行为和利益分配关系。例如,平台运营商可以将网络中某种业务授权给某一供方用户独家经营,也可同时引入多个供方用户。前一种作法有助于鼓励供方用户进行平台专属性投资,但有可能因为垄断而损害了需方用户的利益;后一种作法有助于保护需方用户的利益,但不利于鼓励供方用户进行专属性投资[2]。平台运营商通过区分平台网络内不同类别的业务,审慎地规划各种业务的垄断—竞争水平有助于兼顾多重目标,实现各方利益平衡。

(2)交互界面设计。从纯粹技术角度来看,平台网络是由各种价值创造活动相互衔接构成的价值网络。各项活动之间通过物质、能量和信息交换完成价值创造和分配过程。为了让交换活动顺利进行,必须对交换客体(物质、信息、能量)进行技术上的规定,这些技术规定就是交互界面,它描述了一个生产技术系统的不同部分如何衔接,是保证整个系统技术兼容的基础[20];从经济活动的角度来看,平台网络中的每个企业都从这个价值网络中切割一部分作为自己的业务,企业间交互界面选定在哪里(即企业间如何分工),决定了每个企业的业务内容进而决定了其决策目标和行为方式。平台运营商通过有意识地规划企业间交互界面的位置,可以间接地影响成员企业的目标和行为,从而促进企业间的利益诉求相容。

(3)信息共享。信息共享是指关于产品、技术和市场的知识在网络成员间流动。平台运营商向成员企业适度开放产品和技术信息能够让成员企业了解平台运营商的产品有什么功能,是如何工作的,从而有助于成员企业开发兼容的、互补的产品或服务;另一方面,关于产品、技术和市场的知识在网络内流动有助于提升成员企业的创新能力。一个企业的既有知识对于另一个企业来说可能是全新的,一个行业的通行做法稍加转换可能解决另一个行业的重大问题,不同专业领域的知识相互结合也可能孕育出全新的概念或产品[21]。

(4)技术支持。技术支持是指平台运营商向其他成员企业提供“使能技术”或人员支持。使能技术是指有助于降低产品开发和生产难度、提高开发和生产效率的产品原型、模块或工具[22]。例如,微软Word软件中提供的各种模板和基本图形对于文档创作者来说就是一种使能技术。复杂产品系统的基本特点是非标准化和不定型,即产品不能利用现有的标准零部件进行组合,产品的技术架构也处于动态调整过程中[23]。没有标准零部件意味着产品系统中的大多数组件要依照骨干企业(平台运营商、系统集成者)的要求定制,问题是分包企业未必能充分理解骨干企业的要求,也未必具备完全的能力来承担相应的任务;产品技术架构动态调整意味着每个外围组件都要配合技术架构的变化不断调整其设计,问题是分包企业未必能理解架构变化并跟上变化的节奏。骨干企业通过提供使能技术或人员支持,可以简化技术沟通的内容,降低外围产品的开发和生产难度,从而保证整个系统的能力协同进化。

3 案例概要

八百客信息技术有限公司和阿里软件有限公司的业务类型同属于在线软件平台(SaaS,Soft as a Service)。这类平台网络由平台运营商、软件用户和独立软件开发商(ISV,Independent Software Vendor)构成。平台运营商提供一个网站(即平台),ISV开发的应用软件托管在该网站上,软件用户不必在自己的电脑上安装软件,只要购买了软件的使用权,就可以登录到该网站在线使用软件的各种功能,处理过的数据(如订单)也存储在该网站的服务器中。平台运营商从ISV的收入中获得提成。

八百客信息技术有限公司成立于2004年6月。成立初期公司并未引入独立软件开发商(ISV),而是在其网站800crm.com上推出了一款自行开发的应用软件——800CRM。这是一套客户关系管理软件,能帮助企业用户管理其客户名单、沟通记录及订单完成情况。随着软件用户数量及类型的增加,八百客越来越感到仅凭自身的资源和能力无法满足用户日益多样化的需求。此后,八百客陆续推出了旨在方便ISV及软件用户自行开发个性化软件的开发工具包和软件模块。为了方便ISV或软件用户开发基于800CRM的扩展功能软件,八百客还公开了单机版800CRM的程序源代码。八百客采用OEM方式与ISV合作,即ISV利用软件开发工具包或软件模块开发出面向特定行业或地域用户的管理软件并托管在八百客的服务器上,软件用户通过ISV公司的网页被导向800crm.com。ISV开发的每个软件都与800CRM有机的集成在一起。到2015年底,八百客在线软件平台已经涵盖了23个行业的近20种管理软件,注册用户数量达到50万家。2013年八百客还被著名IT行业咨询公司——高德纳国际评为“年度中国最佳供应商”。

阿里软件有限公司成立于2007年1月。同年4月,公司在其网站alisoft.com上推出了自行开发的“阿里软件外贸版”和“阿里软件C2C版”。凭借阿里集团电子商务平台积累的内部用户,阿里软件迅速占据了SaaS管理软件市场63.7%的份额。此后公司开始在全国各大城市巡回招募ISV。2008年7月,公司宣布了三项决定:一是联合20家风险投资机构成立“投资者联盟”,在未来5年内投资10亿元人民币支持ISV发展;二是阿里软件公司将在未来5年内招募3000~5000家ISV并帮助其中30家上市;三是启动“赢在软件”创富大赛,投入1000万元奖励平台上表现优异的软件开发者。到2008年底,入驻平台的ISV接近200家,总的来看这些ISV软件提供的大多是一些非核心功能的服务,如视频通讯、文档协同处理,等等。

在发展ISV未取得理想效果的情况下,2009年3月,阿里软件公司重拾自主开发战略,推出一款功能更为强大的管理软件——“钱掌柜”,并宣布在未来三年内面向全国中小企业用户实行免费。公司称“我们将发起全面的中小企业普及风暴,希望三年后有超过40%以上的中小企业使用阿里软件平台提供的服务,当前培育市场和争取软件用户才是最主要的任务,只有在积累了足够的软件用户之后,ISV才会有利可图”。根据易观国际等咨询机构以及阿里软件公司披露的数据,公司每年的收支赤字将是巨大的。2010年3月4日,阿里巴巴集团发布公告关闭阿里软件互联平台。

4 案例分析

4.1 在线软件平台网络的复杂性

首先,从参与者类型来看,软件用户可能来自不同行业,业务内容千差万别,因而对管理软件的需求也多种多样,不同ISV擅长开发不同功能的软件(如客户关系管理、财务管理),所产生的数据类型也多种多样,因此在线软件平台网络的参与者角色类型是非常丰富的;其次,从参与者之间的依赖程度来看,为了服务同一软件用户,不同ISV的软件要做到功能相互配合、数据相互交换。为了将应用软件部署在平台运营商的网站上,ISV软件必须符合网站特定的技术接口,因此在线软件平台网络的角色间是强烈地相互依赖的。综上,在线软件平台网络是高度复杂的。

4.2 阿里软件失败的原因

阿里软件失败的根本原因在于用简单平台网络的管理思维来管理复杂平台网络。

第一,阿里软件关注的动力机制是交叉网络效应而非网络协同效应。例如,当ISV不能开发出有核心价值的产品时,公司给出的解释是因为软件用户数量不足,不能给ISV足够的利益诱惑,于是推出“钱掌柜”三年免费政策,试图通过扩大需方用户规模来吸引供方用户(交叉网络效应)。但是他们没有注意到“钱掌柜”的某些功能与此前推出的“外贸版”“C2C版”功能重叠,其大而全的功能挤占了ISV的业务拓展空间,更没有注意到“钱掌柜”三年免费政策会让“外贸版”以及ISV软件的收费政策显得尴尬,也就是说,阿里软件忽视了网络协同效应。

第二,阿里软件追求的目标是扩大网络规模而非增加网络协调性。例如,他们先是大张旗鼓地招募ISV,当发现招募ISV的效果不佳时,又转向吸引软件用户,希望三年后有超过40%以上的中小企业加入阿里软件平台。所有这些目标都是关于网络规模的,而对于系统的技术兼容性、能力协同性和利益诉求相容性,公司并未给予足够的重视。

第三,从具体的管理措施来看,阿里软件给予ISV的主要是简单的利益诱惑,例如宣布培育30家上市公司、投资1000万元搞“创富大赛”等,而对于如何提升ISV的开发能力却没有什么实质性的作为。公司也没有就应用软件开发领域与ISV进行清晰的分工。他们一边大力招募ISV,又一边推出功能全面的“钱掌柜”,把整个平台网络变成了一个无差别竞争的市场。

综上所述,阿里软件在“尽快长大”战略的指导下,全力追求规模扩张而忽视了网络协调性,其结果就是各项举措的效果相互抵消、付出很大的努力却看不到盈利的希望,最终不得不关闭软件平台。

4.3 八百客成功的原因

八百客成功的根本原因在于针对复杂平台网络以增强平台网络协调性为管理目标。

在网络整体规划方面,八百客明确区分了自身与ISV的不同定位并将双方的利益捆绑在一起。八百客开发通用CRM,ISV针对地域和行业用户进行二次开发;八百客开发核心软件,ISV开外围软件,这就避免了双方之间的直接竞争。八百客允许OEM合作伙伴将用户登录界面挂在伙伴自己的网站上,从长期来看会形成软件用户对合作伙伴的忠诚度,但这并不会损害八百客自身的利益,因为合作伙伴所开发的软件托管在八百客的服务器中并且与八百客的800CRM有机地集成在一起,双方的利益是捆绑的。八百客通过这种合作安排达成了各方利益的相容性。

在交互界面设计方面,八百客向ISV提供了软件开发工具包,所有ISV都使用同一套开发工具,保证了软件之间的技术兼容性。可以想象,软件用户为了管理其业务必然会用到各种功能的软件(例如进销存软件、财务软件),这些软件可能来自不同的ISV,如果不同ISV的软件互不兼容,用户就不得不在各种软件之间频繁地进行数据格式转换。技术兼容节省了用户的数据格式转换成本。

在信息共享方面,八百客向ISV和软件用户公开800CRM源代码,展示800CRM的工作原理,这不仅提升了ISV或软件用户所开发的外围软件的可接入性,还可以为他们的开发过程提供借鉴和创新灵感,从而提升整个平台网络的创新能力。

在技术支持方面,八百客提供的软件模块相当于一种“使能技术”,是对ISV的有效的技术支持。企业管理软件不同于面向个人用户的普通软件(如字处理软件),它要求开发者必须理解企业管理流程(如订单处理流程),掌握企业管理原理(如会计核算规则)。大多数软件开发人员虽然精通编程语言却不了解企业管理知识,如果没有平台运营商的帮助,他们很难开发出满足企业核心需求的软件。八百客将企业管理专业知识预制到产品模块中,降低了ISV开发管理软件的准入门槛,缩短了开发周期。

面对同样的复杂平台网络,阿里软件沿用了主流平台理论的管理策略——利用交叉网络效应扩大平台网络规模;八百客采用了类似于本文所倡导的管理策略——以增加网络协调性为管理目标。两者的不同结局说明主流平台理论不能很好地应对复杂平台网络的管理挑战,而本文基于网络协同效应提出的策略能取得较好的管理效果。

5 结论与讨论

本文在综合主流平台理论及相关外围理论的基础上提出,平台网络中同时存在着两种动力机制:交叉网络效应和网络协同效应。随着平台网络复杂性的增加,网络协同效应越来越显著而交叉网络效应退居次要地位。“尽快长大”策略的理论基础是交叉网络效应因而不适用于复杂平台网络。针对复杂平台网络,平台运营商应该通过网络整体规划、交互界面设计、信息共享和技术支持等措施来提升网络协调性。

近年来学术界开始质疑“尽快长大”战略的效果及其理论基础(交叉网络效应)。质疑者指出,由于存在着局部网络效应[3]或用户迁移成本[11],平台间竞争未必形成“赢者通吃”的结局,因而“尽快长大”策略也不是必需的。但是这些质疑仍然是基于交叉网络效应展开论述的,没有跳出主流平台理论的范畴。Cennamo等[13]通过分析视频游戏机市场发现,“尽快长大”战略可能导致平台运营商各项决策的效果互相抵消。这一研究突出了网络协调性的重要作用,但没有指出协调性何时会变得重要。本文注意到主流平台理论与外围理论的研究背景(网络复杂性)差异,提出了网络协同效应的概念,扩展了平台网络的成长机制模型,并基于扩展的成长机制模型提出了管理复杂平台网络的四个策略。受案例数量和文章篇幅的限制,本文没能就这些策略展开讨论,期待后续研究进一步讨论每种策略的运作要点和运作方式。

[1]HAGIU A.Strategic decisions for multisided platforms [J].MIT sloan management review,2014,55(2):71-80.

[2]EISENMANN T,PARKER G,ALSTYNE M V.Opening platforms:how,when and why? [C]//GAWER A.Platform,markets and innovation.Northampton:Edward Elgar,2009:131-162.

[3]EOCMAN L,JEHO L,JONGSEOK L.Reconsideration of the winner-take-all hypothesis:complex networks and local bias [J].Management science,2006,52(12):1838-1848.

[4]GANDAL N,KENDE M,ROB R.The dynamics of technological adoption in hardware/software systems:the case of compact disc players [J].The RAND journal of economics,2000,31(1):43-61.

[5]VENKATRAMAN N,CHI-HYON L.Preferential linkage and network evolution:a conceptual model and empirical test in the U.S.video game sector [J].The academy of management journal,2004,47(6):876-892.

[6]IANSITI M,LEVIEN R.Strategy as ecology [J].Harvard business review,2004,82(3):68-78.

[7]JACOBIDES M G,KNUDSEN T,AUGIER M.Benefiting from innovation:value creation,value appropriation and the role of industry architectures [J].Research policy,2006,35(8):1200-1221.

[8]KATZ M L,SHAPIRO C.Systems competition and network effects [J].Journal of economic perspectives,1994,8(2):93-115.

[9]CAILLAUD B,JULLIEN B.Chicken & egg:competition among intermediation service providers [J].The RAND journal of economics,2003,34(2):309-328.

[10]GALLAUGHER J M,YU-MING W.Understanding network effects in software markets:evidence from web server pricing [J].MIS quarterly,2002,26(4):303-327.

[11]EISENMANN T,PARKER G,ALSTYNE M W V.Strategies for two-sided markets [J].Harvard business review,2006,84(10):92-101.

[12]HAGIU A,EISENMANN T.A staged solution to the catch-22 [J].Harvard business review,2007,85(11):25-26.

[13]CENNAMO C,SANTALO J.Platform competition:strategic trade-Offs in platform markets [J].Strategic management journal,2013,34(11):1331-1350.

[14]TEECE D J.Profiting from technological innovation:implications for integration,collaboration,licensing and public policy [J].Research policy,1986,15(6):285-305.

[15]GARUD R,JAIN S,KUMARASWAMY A.Institutional entrepreneurship in the sponsorship of common technological standards:the case of Sun Microsystems and Java [J].The academy of management journal,2002,45(1):196-214.

[16]MOORE J F.Business ecosystems and the view from the firm [J].Antitrust bulletin,2006,51(1):31-75.

[17]CASADESUS-MASANELL R,YOFFIE D B.Wintel:cooperation and conflict [J].Management science,2007,53(4):584-598.

[18]GAWER A,CUSUMANO M A.How companies become platform leaders [J].MIT sloan management review,2008,49(2):28-41.

[19]WRIGHT J.Optimal card payment systems [J].European economic review,2003,47(4):587-612.

[20]GARUD R,KUMARASWAMY A.Changing competitive dynamics in network industries:an exploration of Sun Microsystems’ open systems strategy [J].Strategic management journal,1993,14(5):351-369.

[21]吴绍波.战略性新兴产业创新生态系统协同创新的治理机制研究 [J].中国科技论坛,2013,210(10):5-9.

[22]徐人平,杨维平,李纶,王庆五.支持创新设计的关键使能技术──快速原型技术 [J].昆明理工大学学报(自然科学版),2001(04):19-23.

[23]HOBDAY M.Product complexity,innovation and industrial organisation [J].Research policy,1998,26(6):689-710.

(责任编辑 沈蓉)

Dynamic Mechanism of Platform Networks’ Growing and Management of Complex Platform Networks

Du Yushen,Chu Shiwei

(Business School,Jilin University,Changchun 130012,China)

The mainstream of platform theory views the cross-side network effects as the major dynamic mechanism,thus the management of platform networks should follow the“getting-big-faster”strategy.By comparing the mainstream of platform theory and the business ecosystem theory,the technology standards competition theory,system competition theory and other relevant theories,the author argues that the cross-side network effects and the network synergy effects co-exist in the platform networks,and with the increasing complexity of the networks,the latter becomes more and more significant.Because the“getting-big-faster”strategy is derived based on the cross-side network effects,it is not applicable to complex platform networks.The managerial goal of complex platform networks should be enhancing network coordination through architecture planning,interface designing,information sharing and technical support.These views are confirmed through comparing the management strategies followed by two SaaS platform which are 800APP and Alisoft.

Complex platform networks;Cross-side network effects;Network synergy effects;Management strategy

吉林省软科学研究项目“基于制造资源平台支撑吉林省科技型中小微企业发展的策略研究”(20160418040FG)。

2016-05-03

杜玉申(1963-),男,内蒙古扎鲁特旗人,吉林大学商学院副教授,博士;研究方向:价值网络、商业生态系统。

F401

A