应用型本科高校慕课建设SWOT分析

2017-02-13冯图王丽霞

冯图+王丽霞

[摘 要]慕课作为一种大规模的开放式在线学习模式,对高校的教学模式产生了颠覆性的影响。课题组以应用型本科高校贵州工程应用技术学院为通识教育选修类慕课课程研究案例,利用SWOT分析法对慕课平台下应用型本科高校慕课建设的优势(Strength)、劣势(Weakness)、机遇(Opportunity)及面临的挑战(Threat)进行探究,以期对目前应用型本科高校慕课资源建设与利用提出具有针对性和实效性的建议。

[关键词]慕课;SWOT;应用型本科高校

[中图分类号] G642 [文献标识码] A [文章编号] 2095-3437(2017)01-0022-03

慕课(MOOC, Massive open online course),即大规模开放式在线课程,其雏形形成于2008年。近年来,慕课浪潮席卷全球并给高校教学模式带来了巨大的影响和改变,目前涌现了“国际在线教育三驾马车”——Coursera、Udacity 和edX 三大课程提供商。[1][2]与传统教育模式相比,慕课无论在传播内容、渠道,还是在受众体验等方面均具有传统教育传播无可比拟的优势,为师生的教与学都提供了新的契机,也给我国高校传统教育模式改革带来了新的机遇。[2]本文基于应用型本科高校贵州工程应用技术学院学生学习通识教育选修课情况,探究慕课在应用型本科高校应用中的优势(Strength)、劣势(Weakness)、机遇(Opportunity)及面临的挑战(Threat),以期对目前应用型本科高校慕课资源建设与利用提出具有针对性和实效性的建议。

一、学生学习慕课基本现状

(一)通识教育共享课程选修情况

2014-2015学年,学校以慕课形式共计开设10门在线式通识教育共享课程供学生学习。经统计,全校共计有3388名学生参与了选课并进行了学习,其中选修现代社交与礼仪课程的学生人数最多,为460人,占总人数的13.6%。

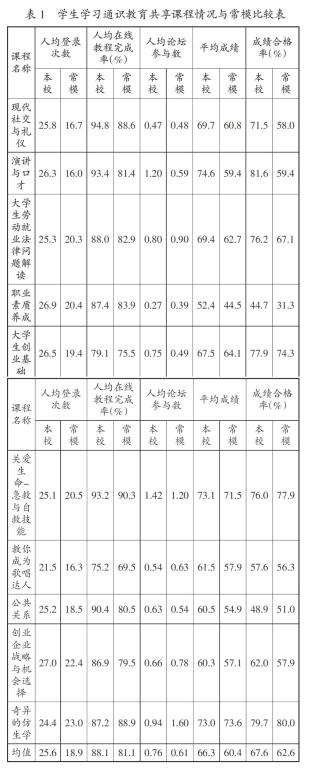

(二)学生学习通识教育共享课程情况与常模的比较

为更好地了解在线式通识教育共享课程运行模式下学生学习慕课情况,本研究将其与184所合作高校学生学习现状数据常模进行了校际横向比较。常模高校的慕课学习人均登录次数为18.9次,人均在线教程完成率为81.1%,人均论坛参与数为0.61,平均成绩为60.4分,成绩合格率为62.6%。结果说明:1.学生在通识教育共享课程上的学习自主性有待加强,即使网络助理教师通过在线方式定期督促学生学习进程,但是仍有18.9%的学生不能在规定时间完成在线教程;2.尽管在线课程论坛资源在解决问题时非常必要,但是进入论坛进行互动的学生偏少,人均论坛参与数仅为0.61;3.学生在线课程学习成绩合格率偏低,平均成绩仅在及格线上下浮动。虽然,本文中案例研究高校学生在人均登录次数、人均论坛参与数、人均在线教程完成率、平均成绩及成绩合格率方面均高出常模水平,在184所高校排名中依次排在19、53、85、99以及107名。但总体看来,以慕课形式开展在线式通识教育共享课程学习质量还有待加强。

二、应用型本科高校慕课建设的SWOT分析

(一)应用型本科高校慕课建设的优势

慕课作为一种在线课程开发模式,以信息化、数字化、网络化的教学形式冲击着以讲授为主的传统教学模式,其优点主要表现在以下几个方面:1.慕课可以解决通识教育选修课程师资不足问题。通识教育选修课能够使学生了解本专业外其他知识领域的内容和研究方法,但包括应用型本科高校在内的大多数高校受限于师资条件及教师知识结构、能力素养等因素,多数高校往往只能将通识教育选修课开设成科普课、讲座课等,课程教学质量难以得到有效保障。[2][3][4]同时,因为师资不足问题致使通选课只能采用大班授课,参与式等教学方法使用受限。而将通识教育选修课引入慕课中就可以实现校际优质教学资源的共享。多个高校联合组成教学共同体,学生到慕课平台上去学习,然后通过官方或本校组织的考试获得学分,这既有效发挥了重点高校对普通高校的辐射和带动作用,又相对减少了教师工作量,缓解了师资和知识资源不足的问题。2.拓展了学习方式的时空界限,学生可自主安排学习时间。慕课作为“可移动式”课堂,学生学习地点更加灵活多变,只要学生有学习意愿和时间,就能根据个人情况通过包括平板电脑、手机等在内的各类移动终端设备进行学习,从而使学生根据自己的学习计划完成课程学习,同时依据课程讲授内容掌握程度合理分配时间。3.慕课转变了学生学习方式,有效提高学习效率。慕课模式下一节课约20~30分钟左右,完全符合成人注意力高度集中规律,另外在保障各章节知识体系完整性的同时又通过动画、声音等多种信息媒体来呈现教学资源,充分活跃了学生思维及提高了其学习兴趣,促使其以轻松愉悦的心态主动投入到学习中。同时,学生可在慕课课程论坛中进行师生互动讨论交流等活动,真正实现“以学生为中心”的学习理念,促进学生的“合作学习”。

(二)应用型本科高校慕课建设的劣势

慕课在发挥固有优势的同时,也不可避免地存在特性上的缺陷,具体表现在:1.“人机互动”缺少必要的师生情感交流。师生面对面互动中的肢体语言、情感交流等均有助于提升学生认知及情操,而“人机”互动使师生无法进行心灵的沟通,难以实现以情育人的目标。2.慕课平台适时监控学生学习效果有待加强。Udacity创始人Sebastian Thrun曾表示,慕课在线教育存在一个不可忽视的“硬伤”就是“很少有人能将课听完”,而致使学生在线通选课学习成绩合格率低的一个重要原因就是很多学生只是“鼠标滚动完整个教程” 。[3][5]慕课模式下获取优质教育资源的途径和方式更便捷,但不可否认的是自由化的学习方式对学习者的自主性和约束力提出了更高的要求。3.慕课传授的知识“碎片化”及“表面化”。慕课为了追求“引人入胜”的“人性化”教学形式,将本应该一气呵成的深刻讲解切割为碎片化知识点。另外,慕课的“开放性”使其面对不同教育群体时不能“因材施教”,为了满足不同层次学习者的需求,通常将艰深问题和深刻理论的解释变得表面化、庸俗化。[4]

(三)应用型本科高校慕课建设的机遇

慕课风暴不仅在教育技术层面发挥了独特的优势,同时也给应用型本科高校的课程建设提供了机遇。1.慕课平台能集中全国优秀资源。即使慕课平台下教育资源的整合和共享实现了最优化,但是一流大学提供的慕课未必契合地方高校学生的学习能力及发展需求,因此集中全国优秀资源,借鉴其慕课建设经验,主力打造具有地方传统文化特色,能够促进地方社会经济发展的校本“精品”课程势必会提升学生学习兴趣及效率。2.“明星教师”效应的聚集。慕课平台能集中某专业、领域内掌握专业前沿知识、教学能力强的“明星教师”,进而能调动学生学习慕课的积极性和高效性[5],其“明星效应”会激励大批教师借鉴其成功经验,有效提升课堂教学能力。

(四)应用型本科高校慕课建设的挑战

慕课的出现不仅对高等教育信息化、国际化产生了重要而深远的影响,同时也给应用型本科高校教育带来了巨大的冲击,主要表现在:1.促进教育资源重新分化组合,优胜劣汰。鉴于一流大学拥有优质师资和教育资源,其在慕课建设及学员选择方面占有相对优势,而应用型本科高校受自身办学条件等局限性的影响,如何避免自身沦为一流大学慕课教学的实验室及辅导室,是其面临的最大挑战。2.凸显教育成本和教育质量统一问题。慕课提供的有偿或免费课程打破了时空界限,注册学习者众多,使提供慕课及学习慕课课程的成本缩小,同时慕课还提供了满足市场需求的创新型课程,在降低教育成本的同时有效提升了教育质量。

三、应用型本科高校慕课资源建设与利用对策

(一)以精准化人才培养为目标,构建慕课联盟发展的特色模式

慕课引人入胜及人性化的教学模式深得人心,但是面向不同层次高校及不同教学背景的学生群体,其很难精准化地实现不同类型、层次高校的人才培养目标,而联盟发展的特色模式正是有效解决上述难题的必然选择。 联盟可以分为区域联盟、行业联盟、同类院校联盟多种形式,如上海30余所高校共同开发并共享优质课程资源,重庆大学联合19所同类院校成立了东西部高校课程共享机制。[6]基于共同特征的群体进行慕课联盟,实行共享课程开发及学分互认,不仅能够加强学生学习的组织性,更重要的是基于相似的办学特征,能够提供有针对性的优质共享课程,实现精准化人才培养目标。

(二)立足学校实际,开展“校本慕课”建设

慕课平台下应用型本科高校在共享优质教学资源的同时,其教学质量的提升无疑迫在眉睫。应用型本科高校在自身办学条件等因素的限制下,开展慕课平台下传统基础课程的建设,其竞争力明显不足。因此,应用型本科高校应立足地方经济发展及区域优势,打造富有地方传统文化底蕴及文化特色的“校本慕课”,同时加强合作发展,争取区域与高校间的联盟及合作,进一步实现优质课程资源的共享,这无疑是发挥应用型本科高校竞争优势的最佳选择。

(三)深化课堂教学改革,采取多样化教学模式

大学课堂教学怎样实现由教师主体到师生对话、知识灌输到能力提升、共性教学到因材施教、封闭课堂到开放教学的转变,是高校亟须改革的问题。而将慕课与传统教学紧密结合,处理好线上学习慕课,线上线下辅导答疑的关系,是提高慕课教学质量的有效途径之一。

慕课的发展不代表传统课堂教学的消亡,就慕课的价值取向而言,其深层含义是要求提高教师的综合能力。通过调查,在案例研究高校中有87.60%的学生倾向于通识教育选修课采取慕课的翻转课堂教学模式,即“线上自主学习+讨论(作业)+线上或线下考试”。因此,将慕课融入传统教学,能使教师将主要精力集中在线下“面对面交流”层面,引导教师认识到慕课发展带来的“能力危机”,不断钻研专业业务知识,提高课堂教学能力。

(四)加强教学团队的培育,打造一流核心课程

慕课打破了时空界限,学生可以通过互联网电脑在线注册方式,共享到最优质的课程资源。部分特色不够鲜明、核心优势不够突出的应用型本科高校课程将会被同类院校相对优秀的课程所替代。因此,应用型本科高校必须立足于应用型人才培养目标并基于教学内容与课程体系改革培育一流的教学团队,着力打造特色核心课程,同时借助大数据等前沿技术,对学生海量学习过程数据进行分析,发现隐藏在数据背后的问题,给学生提出有针对性的学习建议,改变以往单纯靠经验和简单的分数进行评估的方式,从而使整个学校的教学运行、动态追踪、评估反馈、质量监控等管理工作更加高效,才能使学校在同类院校的竞争中处于优势地位。

[ 参 考 文 献 ]

[1] 吴维仲,关晓辉,曲朝阳.“慕课”浪潮引发的高校教学改革思考[J].东北师范大学学报(哲学社会科学版),2015(2):190-194.

[2] 张振红,刘文,韩智.从OCW课堂到MOOC学堂:学习本源的回归[J].现代远程教育研究,2013(3):20-27.

[3] 杨满福,焦建利.大教学、大数据、大变革——edx首门“慕课”研究报告的分析与启示[J].电化教育研究,2014(6):34-37,50.

[4] 徐武生.互联网翻转课堂:慕课模式的教育传播学思考[J].当代传播,2014(2):74-76.

[5] 方鸿琴.“慕课”能否引发大学教学模式变革[N].中国社会科学报,2013-09-30(A03).

[6] 吴超.接纳与认同:大学生对思想政治理论课“慕课”教学的态度——基于对上海6所高校本科生的调查[J].探索,2015(2):136-140.

[7] 王学军,马晴.关于课堂“教学互动”的再思考[J].大学教育,2013(1):98.

[责任编辑:刘凤华]