机动车交往安全义务人对交通事故的侵权责任

——对立法、司法解释以及比较法资源的整合性建构

2017-02-13王琦

王 琦

(柏林自由大学,德国柏林)

机动车交往安全义务人对交通事故的侵权责任

——对立法、司法解释以及比较法资源的整合性建构

王 琦

(柏林自由大学,德国柏林)

我国《侵权责任法》第49条第2句的后半句是我国机动车交通事故责任体系的一个核心责任规范,最高人民法院出台的《关于审理道路交通事故损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第1条、第2条、第6条对它的内涵进行了扩展和细化,但它的巨大规范潜能迄今为止却仍未得到应有的重视和发掘。经过恰当解释,它可以连同我国《道路交通安全法》第76条编织一张严密的责任之网,无论机动车使用关系链条如何延长扩展,都足以将链条上的全体牵连人网罗其中。这种恰当解释的出发点在于,将该条的规定对象理解为因违反机动车交往安全义务而生的交通事故责任。

机动车责任;交往安全义务; 交通事故;德国法

我国法上的机动车责任体系包含多个责任基础规范(Normen der Haftungsgrundlage)。其中,我国《道路交通安全法》(以下简称:道交法)第76条作为最主要也最醒目的责任基础规范获得了极大的关注。与此同时,另一具有重大潜能的责任基础规范迄今为止却尚未得到应有的重视,该规范即我国《侵权责任法》(以下简称:侵权法)第49条第2句的后半句。最高人民法院(以下简称:最高法)2012年出台的《关于审理道路交通损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》(以下简称:交损解释)第1条、第2条、第6条进一步扩展和细化了它的内涵,但有些问题仍不清楚,笔者于本文中拟以上述条文为中心,探讨机动车所有人对机动车致害民事法律责任的法释义学基础、责任主体、责任前提等问题,以期有助于学术界和实务界对这一责任规范的理解和适用。

一、侵权法第49条第2句后半句的规范目的

仅从文字本身看来,侵权法第49条第2句后半句的规定,即“机动车所有人对损害的发生有过错的,承担相应的赔偿责任”这一表述实在是平淡无奇。要理解它到底规定了什么,需要回顾和重新界定中国机动车责任体系的两大核心条款,即道交法第76条和侵权法第49条之间的分工合作关系,讨论的出发点应当是道交法第76条的独特规范模式及其带来的后续影响。

简而言之,道交法第76条规范模式的独特性体现在,它回答了责任成立问题,却回避了责任承担或者说责任主体问题。责任成立指的是,在什么前提条件下,一个交通事故会引发侵权法上的损害赔偿责任,也就是说,在什么前提下,受害方会获得一项损害赔偿请求权。道交法第76条通过规定三个责任构成要件解答了这一问题,但它也将责任主体的问题悬置起来。在机动车责任中,责任主体的确定是一个颇为棘手的问题,因为机动车作为一个具有较高使用价值和流转性的物,会因各种事由(比如买卖、出借、租赁、盗窃、抢劫等)经手于不同人之间,所以对同一辆机动车来说可能有多人作为责任主体候选人而出现。在一个具体案件中,谁应当承担依据道交法第76条成立的侵权责任,对此,该条并未正面回答,而只使用了“机动车一方”这样一个重言式的术语来指称责任主体(即逻辑学上的“套套逻辑”,Tautologie),实际上是将这一问题交给将来的立法、司法和学理研究。*对“机动车一方”的解释是我国侵权法的一大热点问题。文献中有一种影响力很大的观点主张,应参照《德国道路交通法》第7条(§ 7 StVG),将机动车一方解释为“机动车保有人”(Kfz-Halter)。参见程啸:《机动车损害赔偿责任主体研究》,《法学研究》2006年第4期(但将保有人限定于危险责任);张新宝、解娜娜:《“机动车一方”:机动车交通事故损害赔偿人解析》,《法学家》2008年第6期。对这种观点的一种富于独立思考精神的质疑,参见谢薇、韩文:《对〈侵权责任法〉上机动车交通事故责任主体的解读——以与〈道路交通安全法〉第76条责任主体的对接为中心》,《法学评论》2010年第6期。上述观点所指明的方向完全值得赞同,即为道交法第76条确立一元化的责任主体,也为“机动车一方”寻找统一的定义基础,避免一种碎杂散乱的解释结果。然而,这种观点所提供的具体答案却是值得反思的,这里涉及一系列非常复杂的问题,笔者拟另撰文讨论,此处且做简要分析。首先,德国法上的保有人概念和相应规则配置于危险责任的整体架构之中,可以说是为危险责任定制的,而道交法第76条并不象§7 StVG一样完全建立在危险责任之上,既然下层基础不一样,就不宜将专门用于危险责任的保有人概念搬用过来。其次,一个基本事实是:在中国实证法中找不到保有人概念,相反,使用人概念则在侵权法第49条获得明确使用,按照文义解释的准则,使用人概念应当比保有人概念更具有运用上的优先性。

随后,在立法上,侵权法第49条对这一问题做出了回应。该条规定:“因租赁、借用等情形机动车所有人与使用人不是同一人时,发生交通事故后属于该机动车一方责任的,由保险公司在机动车强制保险责任限额范围内予以赔偿。不足部分,由机动车使用人承担赔偿责任;机动车所有人对损害的发生有过错的,承担相应的赔偿责任。”虽然从条文的表述上看来,侵权法第49条仅仅适用于租赁、借用等个案类型,但事实上,它针对的是一个一般问题,即所有人与使用人不是同一人时,谁应作为机动车一方承担侵权责任。按照侵权法第49条第2句前半句,此时作为机动车一方承担道交法第76条责任的是机动车使用人而非所有权人。依照笔者的主张,从侵权法第49条第2句前半句可以提取出关于道交法第76条责任主体的一般性原则,即“使用人责任原则”(Prinzip der Nutzerhaftung),相应地,“机动车一方”应被理解为机动车使用人。*王利明教授也是在一般性规则的意义上解释侵权法第49条第2句前半句的。参见王利明:《侵权责任法研究》(下卷),中国人民大学出版社2011年版,第341-342页。笔者于本文中则进一步主张,侵权法第50条至第52条包含的并不是对该法第49条而言的特殊规则,而是该法第49条所确立的“使用人责任原则”的下属情形或者子集。

不过,和机动车有牵连关系的并不只有机动车使用人,让机动车使用人承担道交法第76条的责任也不意味着其他人可置身事外,在特定条件下,其他牵连人同样应当为交通事故承担责任。从这一角度切入,侵权法第49条第2句的整体意义也就浮现出来了:前半句言明了机动车使用人应承担道交法第76条的责任,后半句则为剩下的其他牵连人设定了一个专门的责任基础。因而侵权法第49条第2句后半句的目的在于:规定机动车使用人以外的与机动车有特定牵连关系的人对交通事故应负的责任。

需要指出的是侵权法第49条第2句后半句在责任主体上仅仅提到了“所有权人”,这是不完备的,与机动车有牵连关系并因此需承担责任的人包括但不限于“机动车所有权人”。从法学方法论的角度看来,此处出现了一个“开放漏洞”(offene Lücke),即一条规范的语义范围过于狭窄,与它的规范目的不相称。这一点也被我国的司法实务者注意到了,故而最高法在交损解释第1条中将责任主体扩展至“机动车管理人”,因此,侵权法第49条第2句后半句必须同交损解释第1条作为一个规范整体来解释和运用。为了行文简洁,笔者于本文中一般而言仅提及前者,但提及前者的意义其实是“经过交损解释第1条补充的侵权法第49条第2句后半句”。

明确了该条的规范目的后,则可以对它的内涵做更切近的探究,但必须先确定的是这一责任的法释义学归类(rechtsdogmatische Einordnung)。

二、法释义学归类:因违反机动车交往安全义务而生的责任

显然,侵权法第49条第2句后半句的责任属于过错责任范畴,因为它明确地将“对损害的发生有过错”作为责任前提。于此,需要一种法释义学上的模具,它不仅符合此种责任的基本属性,而且具有将相关法律材料整合成一个完整体系的能力。一个适合的模具可以在德国法上找到,它就是所谓的交往安全义务(Verkehrspflicht)。由此,我国侵权法第49条第2句后半句的本质在于,它规定了一种基于机动车安全交往义务的违反而生的交通事故责任。比较法上的一个直接证据是,交损解释第1条所列举的三种案件类型在德国法上全部涉及机动车占有人的交往安全义务。*Greger/Zwickel: Haftungsrecht des Straßenverkehrs, 5. Auf. 2014, § 14。参见周友军教授也注意到了可以用安全保障义务解释侵权法第49条。参见周友军:《侵权法学》,中国人民大学出版社2001年版,第361页。

同时,我国侵权法第49条第2句后半句的责任规定符合交往安全义务的一般原理。

第一,交往安全义务的传统适用领域是“不作为致害”(Unterlassung)和“间接侵害”(unmittelbare Verletzung),*Larenz/Canaris: Lehrbusch des Schuldrechts, Band II/2, 13. Aufl. 1994, S.401.我国侵权法第49条第2句后半句涉及的责任案件正处于这一领域,也就是说,赔偿义务人要承担责任并非因为他直接驾驶机动车造成事故,或者因为他依据法律规定需对驾驶人的行为负责(比如当驾驶人作为他的雇员时),而仅仅是因为他的行为提高了交通事故发生的风险,比如他将一辆具有技术缺陷的机动车投入使用,又或者将机动车交给一个不具有驾驶资质之人使用。

第二,机动车是一种典型的可以引发交往安全义务的危险源(Gefahrenquelle)。交往安全义务作为一种经由司法判决发展起来的法模具,在起源和发展初期,其适用范围比较有限。按照德国法上的通行表述,交往安全义务的存在预设了某种特定的“产生基础”(Entstehungsgrund),而随着德国侵权法的发展,司法判决所认可的产生基础种类越来越多,已达到一种近乎包罗万象的程度。*参见Staudinger/Hager: Bürgerliches Gesetzbuch (2009), § 823 Rn.E 73 ff。早期的德国法文献所总结的对产生基础的三分法(制定法、合同、在先行为),已经远远不足以反映这一发展状况。在较新的德国法文献中,存在着多种对交往安全义务分类化和体系化的尝试,甚至可以说形成了一种交往安全义务的分类学(Typologie)。

交往安全义务之所以能在如此大范围内扩张,主要是因为对它的一般化功能界定,即从功能角度而言,交往安全义务是“危险避免和危险防范的义务”(Gefahrvermeidung und- abwendungspflichten)。*同前注④,Larenz/Canaris书,S.401。由此,只要某人创造了某种危险或者让某种危险得以存续,那么他就必须采取一切可能和必要安全措施以避免此种危险对他人造成损害。基于这种功能设定,可以说,凡有危险处,就有交往安全义务产生的可能性。德国法普遍认可交往安全义务事实上具有某种类似侵权法一般条款的特性(generalklauselartiger Charakter),*Deutsch/Ahrens: Deliktsrecht, 6. Aufl. 2015, Rn. 330;一种更形象的表述是“虚拟的《德国民法典》§ 823 Ⅲ”。作为法官手中“责任成立的工具”,*这一表述见于Kötz/Wagner: Deliktsrecht, 13. Aufl. 2016, Rn. 127.它可以被用来规范社会生活各个领域的损害案件。

笔者认为,引入德国法上的交往安全义务的首要益处在于,可以把德国法上积累的大量法律材料能够为中国法所用,这有利于加快中国法相关领域的发展。

三、责任主体:机动车交往安全义务人

在上述观点的基础上,侵权法第49条第2句后半句的责任主体也就现出了“真身”,该主体即机动车交往安全义务人。

(一)概念及判断要点

依照德国法上的一般规则,谁对作为危险源的机动车拥有现实操纵力(tatsächliche Verfügungsgewalt),谁就负有对机动车的交往安全义务。*Soergel/Krause:Bürgerliches Gesetzbuch, 13. Aufl. 2005, Anh Ⅱ Rn.50。这种操纵力表现为一种决定机动车何时、何地、由何人(亲自或指定其他驾驶人)、出于何目的投入运行的能力。在理解上,需注意如下几点。

第一,此处所言的现实操纵力是一个纯粹事实状态,不考虑有无合法依据,这一点和占有法中的“对物支配”(Sachherrschaft)概念相类似。*比较Baur/Stürner:Sachenrecht,18. Aufl. 2009, § 7 Rn. 7。所以,无论机动车有权占有人还是无权占有人都负有交往安全义务,这里的无权占有人包括盗窃人、抢劫人、抢夺人、借用或租赁合同结束后拒绝归还的借用人和租赁人等。*最高人民法院民事审判第一庭(以下简称:最高院民一庭)认为,“管理人”仅为通过合法方式取得对机动车操纵力之人。参见最高院民一庭编著:《最高人民法院关于道路交通损害赔偿司法解释理解与适用》,人民法院出版社2012年版,第28页。这一限定是不恰当的,从法评价的角度而言,没有理由给予无权使用人免除交往安全义务的“福利待遇”,他同样(甚至更应该)成为侵权法第49条第2句后半句的责任主体。笔者对无权使用的详细分析,见本文第五部分。

第二,交往安全义务人不限于机动车所有权人或其他对机动车享有财产权利之人,这种操纵力可以基于所有权之外的各种法律或事实上的原因产生,所以机动车所有权和现实操纵力的分离是完全可能的,甚至是极为常见的。交损解释第1条将“机动车所有人或管理人”并列规定为责任主体,呼应的正是上述分离可能性,也就是说,“管理人”指的是所有人之外所有基于某种法律或者事实原因获得对机动车现实操纵力并因而承担交往安全义务之人。另外,某人在获得和行使这种现实操纵力时具有何种占有意愿(Besitzwille)同样不影响对交往安全义务的承担,换言之,交往安全义务人不仅可以是自主占有人(如所有权人、盗窃人),还可以是他主占有人(如承租人、借用人)。*同前注④,Larenz/Canaris书,S. 418。另外,对同一机动车可能同时存在多个交往安全义务人,所以不应将“机动车所有人或管理人”中的“或”一词解释为交往安全义务人的身份具有非此即彼的排他性。*比较MüKoBGB/Wagner:6. Aufl. 2013, § 823 Rn. 372。这也意味着侵权法第49条第2句后半句完全有能力同时让多名交往安全义务人为交通事故负责。

第三,物权法中的“占有辅助人”制度(Besitzdiener)所蕴含的法观念同样适用于对交往安全义务人的判定。占有辅助人虽然享有对物的实际支配力,但占有人身份并不属于他而属于“占有主”(Besitzherr)。同理,如果某人仅仅是基于占有辅助关系而获得和行使对机动车的现实操纵力,那么此时机动车交往安全义务人并不是他,而是他所效劳和服务的“占有主”。

第四,按照证明责任分配的规则,损害赔偿请求人应当证明相对方是机动车交往安全义务人。*对此可类比《德国民法典》第838条(建筑物维护义务人责任)中的证明责任分配。按照《德国民法典》第838条,如果受害者遭受的损害是由建筑物或者附着于土地的其他工作物的倒塌或部分脱落导致的,那么可向建筑物维护义务人主张损害赔偿。为此,受害者必须特别证明相对方基于特定事由(比如合同、物权权利或法律规定)负有对建筑物或工作物的维护义务。参见Saudinger/Belling:(2012) § 836 Rn. 3。

(二)从责任主体看侵权法第49条第2句后半句与道交法第76条的关系

现在,从责任主体的角度观察,侵权法第49条第2句后半句和道交法第76条的关系也就清晰可见了:前者规定的是机动车交往安全义务人责任,后者规定的是机动车使用人责任。由这两条责任规范组成的机动车责任体系的主体范围也可以得到明确的界定。具体而言,并非任何一种可设想的机动车牵连关系都足以使得关系人成为机动车责任的主体,而是说,具有侵权法上相关性的机动车牵连关系被限定在如下两类:一是侵权法第49条第2句前半句意义上的使用关系,这一关系决定了谁应作为“机动车一方”承担道交法第76条的责任;二是机动车交往安全义务关系,这一关系决定了谁应承担侵权法第49条第2句后半句的责任。

由此带来的进一步启示是,需要对机动车使用关系和机动车安全义务关系这两者的分合可能性做一番探究。应当先明确的是,机动车使用人作为机动车的实际支配人,同时也对机动车负有交往安全义务。所以,如果在机动车使用人之外并没有其他交往安全义务人,那么上述两种关系在主体上是合一的,或者更准确地说,此时尚未分化出主体上独立的机动车交往安全义务关系。这种状态的典型场合是机动车所有权人自行使用机动车,此时,所有权人既是机动车使用关系的主体,也是机动车交往安全义务关系的唯一主体。

在机动车牵连关系的这种“原初状态”下,侵权法第49条第2句后半句和道交法第76条的责任主体其实是同一人,由此也就引发了所谓的“请求权基础竞合”情形(Anspruchsnormenkonkurrenz)。这时侵权法第49条句第2句后半句虽然具有形式上的可适用性,但并无实质性意义。

反过来说,侵权法第49条第2句后半句获得一个独立的用武之地,它预设了在机动车使用人之外出现了其他的机动车交往安全义务人,即分化出了主体上独立于机动车使用关系的交往安全义务关系。这种分化是机动车实际操纵力转移的结果,而这通常伴随着机动车使用关系的变更或者说机动车使用人身份的变化,例如基于机动车出租、出借(有权使用)或者是基于他人的擅自驾驶(无权使用)。由此,也就出现了机动车“现使用人”和“前使用人”的区分。这组概念对理解我国法上的机动车责任体系有极大的帮助。具体而言,对“现使用人”而言,他取代“前使用人”成为“机动车一方”,道交法第76条规定的责任也落在了他的肩上;对“前使用人”而言,由于他已经失去了使用人身份,道交法第76条的责任已经不再归他承担,但这不意味着他终局彻底地免责,因为此时他将作为机动车交往安全义务关系的主体,面临侵权法第49条第2句后半句规定的责任。

笔者于此处所论述的规则普遍适用于各个阶段的使用人身份移转,尤其是多次(连环)移转的情形。例如,所有人甲将机动车出租给乙使用,乙又将机动车借给朋友丙,这里发生了两次机动车使用人身份的移转(从甲到乙再到丙),此时丙作为“现使用人”,作为机动车一方承担道交法第76条的责任;乙和丙作为“前使用人”,将作为交往安全义务人承担侵权法第49条第2句后半句的责任。在这种解释下,这两项责任规范织就了一张严密的责任之网,无论机动车使用关系链条如何延长扩展,它都足以将链条上的全体牵连人囊括其中。这也呼应了笔者于本文中提出的两项主张:第一,应将机动车使用关系作为机动车责任主体判定的基本单元;第二,机动车交往安全义务提供了追究机动车全体前手或者说全体“前使用人”责任的渠道。

四、责任成立的“必要要件”

(一)对责任成立的“必要要件”和“阻却要件”的区分

如果确认损害赔偿的相对方为机动车交往安全义务人,那么就可以开启对责任成立的进一步判断。借助德国民法释义学的新发展,笔者于本文中区分责任成立的“必要要件”和“阻却要件”(Erfordernisses und Hindernisse der Haftungsbegründung)。在“必要要件”这一范畴下汇集的是这些事由,依照法律规定,只有它们出现,责任成立才会发生;“阻却要件”指的则是这样一种事由,按照法律规定,只要它发生,责任成立就会被阻止。因此责任成立的完整前提可被概括为:一方面,全体“必要要件”得到满足;另一方面,没有任何“阻却要件”介入。这组区分不仅勾画出了一条判定责任成立的清晰严谨的思维路径,还能为诉讼程序中的证明责任分配提供线索,即责任成立的“必要要件”由损害赔偿请求方(原告)承担证明责任,责任成立的“阻却要件”由相对方(被告)承担证明责任。*这一组概念系由柏林自由大学民法学教授Detlef Leenen加工完善,他本人主要将其用于对民法总则中意思表示和法律行为的生效分析及相关法律规则的整理。参见王琦:《德国法上意思表示和法律行为理论的新发展——兼论对中国民法总则立法的启示》,《清华法学》2016年第6期。

对交往安全义务责任而言,责任成立的“必要要件”包括:(1)民事权益损害;(2)违反交往安全义务;(3)过错;(4)责任成立的因果关系。笔者将在本部分重点研究这里的第二项至第四项要件。 至于第一项要件,即民事权益损害这一要件主要涉及侵权法的民事权益保护范围,属于一般性问题,和本文主旨相关性较小,所以仅在此简要说明。按照我国现行法,侵权法第2条举出的种种人身、财产民事权益划定了侵权责任的边界,只有在这一范围内才有侵权责任产生的可能性。依照体系解释准则,侵权法第2条做出的关于法益保护范围的一般规定同样适用于侵权法第49条第2句后半句。所以,“民事权益损害”这一要件要求的是:受害人受侵害的对象必须是侵权法第2条意义上的一种民事权益。

(二)违反交往安全义务、过错

1.基础:作为后果确保义务的交往安全义务及其与过错的“区分论”

就交往安全义务与过错的关系而言,笔者于本文中所主张的观点可被归入“区分论”的立场。然而,这两者是分是合,关键在于怎样界定交往安全义务的内容。一般而言,“合一论”预设了交往安全义务的内容即为侵权法上的注意要求,也正是基于这一界定,在“合一论”主张者眼中,交往安全义务可以被整合入过错,或者说两者可以划等号,因为过错的核心同样是对注意义务的违反。*代表性的表述如“交往安全义务不过是过失的另外一个名字罢了”,同前注⑧,Kötz/Wagner书, Rn.128;另参见Esser/Weyers: Schuldrecht BandⅡ, Besonderer Teil Teilband 2, 8 Aufl. 2000, S.127。这种观点在法释义学上的缺陷在于导致两者的重合,或者说造成交往安全义务“抢占”过错的规制领域,使得过错变得空虚和多余。*这一缺陷也被德国学者认识。参见Looschelders: Schuldrecht Besonderer Teil, 11. Aufl. 2016, Rn.1184。

为了避免这一缺陷,笔者主张,交往安全义务并非一种注意义务,而是一种更严格的“后果确保义务”。换言之,交往安全义务不问义务人是否尽到了注意或者他的行为是否得当,而只问是否出现了一种为法律所不允许的危险后果,而最常见的危险后果即交损解释第1条所列举的几种情形(机动车瑕疵、使用人不当等)。因此,只要出现了一种法律禁止的危险后果,那么交往安全义务违反这一要件已经满足。至于行为人的行为是否满足注意义务的要求,或者说他是否应当预见到这一危险后果并且能否避免它,正如传统法释义学所主张的,仅仅涉及义务人的过错并且只应当在过错判断层面加以注意。从这个意义上讲,笔者于本文中主张的交往安全义务违反是唯后果论的。

由此,交往安全义务获得了为它新设的专门性任务,从而避免侵占其他“必要要件”的管辖范围。这种做法理论上的优势在于使交往安全义务和过错两者既界限分明又合作无碍,而现实效用在于减轻受害人的证明负担。具体而言,是否违反交往安全义务决定了责任成立的判断程序能否启动,而按照证明责任分配规则,对此应由受害人一方承担证明责任。如果从笔者的观点出发,受害人要证明交往安全义务违反,他无需证明义务人是否尽到了注意义务或行为是否得当,而仅需证明机动车出现了一种客观上的危险后果,后者显然比前者更易于证明。只要受害人成功完成这一证明,尽管他还依然必须承担对义务人过错以及因果性的证明责任,但是,参照德国法的通行做法,在侵权损害赔偿的因果性证明和过错证明中有“表见证明”适用的可能性,这将给受害人带来极大的便利(详见下文)。

2.典型案件类型

最高法将违反机动车交往安全义务的典型情形规定于交损解释第1条第1项至第3项。这三项条文的结构相同,都以“知道或者应当知道”起头,这一用语显然指的是过错。然而,如前所述,在责任成立的判断中,居于起始地位和具有奠基意义的并非过错,而是客观上对交往安全义务的违反。只有这一要件满足了,追问义务人有无过错才是必要的。由于笔者以下采取以典型案件类型为单元的论述方式,而每种典型案件的特性往往既涉及交往安全义务也涉及过错,为行文便利,笔者以下将交往安全义务违反和过错集中在一起论述。

(1)机动车不具备技术安全性

交损解释第1条第1项所规定的“知道或者应当知道机动车存在缺陷,且该缺陷是交通事故发生原因之一的”情形中的交往安全义务违反体现在,义务人未能确保机动车的技术安全性,或者说机动车处于一种技术上的过度危险状态。

在这类案件类型中,过错判定的特殊性在于,由于技术安全标准已经是为义务人所处的交往领域量身定制的,这也因此意味着,认识和满足这类技术安全标准并未超出义务人的知识和能力范围,所以只要机动车不具备此标准下的技术安全性,就应当认定义务人未尽到注意义务,具有过错。

(2)机动车驾驶人不具备安全驾驶的能力

在交损解释第1条第2项、第3项情形中,违反交往安全义务体现在未能确保机动车驾驶人具备安全驾驶的能力,即要么“驾驶人无驾驶资格或者未取得相应驾驶资格”,要么“驾驶人因饮酒、服用国家管制的精神药品或者麻醉药品,或者患有妨碍安全驾驶机动车的疾病等依法不能驾驶机动车”。

基于这种交往安全义务违反,须进一步检验义务人对此是否有过错。从这两项可以提取出机动车交往安全义务人在将机动车交付他人使用时须做的两步检查工作。第一步,他须检查驾驶人是否拥有必要的驾驶许可,即法律规定的机动车驾驶证。*一个可设想的否认义务人过错的情形是,对方出示了伪造程度几乎可以乱真的假驾驶证,义务人无从辨别。然而,即便义务人确认相对方拥有必要的驾驶执照,也并不意味着他尽到了注意义务的全部要求。因为一个拥有必要驾驶许可的人也可能因为特定事由丧失安全驾驶的能力。在第二步中,义务人就必须注意是否有此类事由的出现。交损解释第1条第3项举出了三种实践中最常见的导致丧失安全驾驶能力的原因,即“饮酒”、“服用国家管制的精神药品或者麻醉药品”和“患有安全驾驶机动车的疾病”。也就是说,义务人在交付机动车前,不仅必须确认对方拥有法律规定的驾驶许可,还必须确信对方依其身心状态具备安全驾驶的能力。*德国法上亦有此注意要求,比较前注③,Greger/Zwickel书,§14 Rn. 5。

(3)机动车交往安全义务的开放性

按照交损解释第1条第4项,侵权法第49条的责任延伸至“其它应当认定机动车所有人或者管理人有过错的”情形。该条“兜底条款”就其用语而言虽然仅仅涉及“过错”,但所表达的法观念同样适用于交往安全义务。也就是说,交损解释第1条第4项实际上确认了机动车交往安全义务的开放性,这使得法官可以在侵权法第49条第2句后半句的框架内更好地回应社会现实的变化。*德国法也认可交往安全义务的开放性,见前注⑨,Soergel/Krause书,Anh Ⅱ§823 Rn. 10。

需注意的是,如果在列举范围之外主张机动车交往安全义务,当事人的证明任务和法官的查实任务都更重,即受害人必须专门地陈述和证明相应内容的机动车交往安全义务的存在,法官也必须特别查明义务人是否负有此种义务。而且,如果一种交往安全义务完全是由司法判决新创设的,那么就不能当然地认为义务人事先应当认识到这一义务的存在,故而此时对义务人的过错也须加以更审慎的判断,关键就是看是否存在别的渠道,使得义务人应当知晓此类交往安全义务的存在。

有一类非常重要却并未在交损解释第1条第1项至第3项提及的机动车交往安全义务违反涉及机动车的无权使用(“一般的无权使用”),对此侵权法第52条和交损解释第2条做出了特殊规定,笔者将于本文第五部分对此做专门讨论。

(三)因果性以及“表见证明”的适用

责任成立还预设了因果性的存在,这里指的是交往安全义务违反与民事权益损害之间存在因果联系,即所谓的“责任成立的因果性”(Haftungsbegründende Kausalität)。

从证明责任的一般规则上来说,责任成立的因果关系由受害人承担证明责任。不过,按照德国法长期坚持的立场,在交往安全义务违反案件中,对因果性证明有“表见证明”(Anscheinbeweis)的适用。*同前注⑤,Staudinger/Hager书, § 823, E 72.。其考量在于:机动车交往安全义务的功能正是预防交通事故发生。如果尽到了机动车交往安全义务,那么通常而言,交通事故将不会发生或者至少发生的可能性将大大降低。反之,如果一端出现了机动车交往安全义务违反,另一端出现了交通事故,则可以合理地推定两者间具有因果联系。

“表见证明”的效果,对受害方而言体现在“证明主题的变更”(Veränderung des Beweisthemas),现在他需证明的不再是“主要事实”(此处指因果性或过错),而是所谓的“推定基础事由”(此处指交往安全义务违反)。推定基础事由一般而言比主要事实更为容易证明,所以外观自证往往能给受害人带来减轻证明负担的显著效果。*Baumgärtel/Laumen/Prütting:Handbuch der Beweislast Grundlagen,3. Aufl. 2016, Kapitel. 17, Rn. 32.

五、责任成立的“阻却要件”

(一)基本规则以及一般的“阻却要件”

笔者于本部分中的研究对象,在传统侵权法释义学上通常在“责任排除事由”(Haftungsausschlussgründe)的标题下出现。笔者于本文中将它们界定为“责任成立的阻却要件”,这一术语更精确地定位了它们的作用对象(“责任成立”)和作用效果(“阻却”)。“阻却要件”由损害赔偿相对方(被告)承担证明责任。相对方有两种免责证明可能性。第一种可能性是通过反证对抗请求方的本证,以阻止法官形成对某项“必要要件”达成的确信。第二种可能性是通过本证证明出现了“阻却要件”。

对侵权法第49条第2句后半句的责任而言,首先可以判定是否有侵权法上一般“阻却要件”的适用事实,即侵权法第三章所称的“不承担责任的情形”,包括受害人的故意致害(第26条)、不可抗力(第29条)、正当防卫(第30条),紧急避险(第31条)。这些属于一般性问题,笔者于本文中不展开论述。以下笔者重点讨论特殊的“阻却要件”——对机动车的严重无权使用。

(二)特殊的“阻却要件”:“严重的无权使用”

1.无权使用下的基本法律态势

交通事故既有可能发生在机动车有权使用的情况中,也有可能发生在机动车无权使用的情况中。无权使用的核心特征是,对机动车的使用违背机动车处分权人的意愿。*比较前注③,Greger/Zwickel书,§ 3 Rn. 310。交损解释第2条规定的就是无权使用的法律后果。

无权使用一旦成立,无权使用人取得了机动车的现实操纵力,由此而生的基本后果是机动车使用关系主体的变更,即出现了机动车“前使用人”和“现使用人”的区分,因此可以适用笔者之前对这两者提出的责任承担规则。

其次,“前使用人”作为机动车交往安全义务人,留给他的责任基础是侵权法第49条第2句后半句。对此交损解释第2条第2句做出了一项特殊规定,该句前半句(“机动车所有人或者管理人有过错的,承担相应的赔偿责任”)先肯定了交往安全义务人的责任,紧接着,该句后半句又做出了一项责任排除规定(“但具有侵权责任法第五十二条规定情形的除外”)。为了理解这两个指向截然相反的半句,需要引入对“一般的无权使用”(前半句)和“严重的无权使用”(后半句)的区分。

2.“一般的无权使用”和“严重的无权使用”

“一般的无权使用”是无权使用的基本形态,“严重的无权使用”是无权使用的加重形态。两者的差别在于:交损解释第2条第2句后半句将“严重的无权使用”规定为责任成立的一个特殊“阻却要件”。对此可做如下论证:在“严重的无权使用”中,无权使用人的主观过错和客观原因力是如此之大,以至于再让机动车交往安全义务人承担责任是不合理不公平的;或者说,在这种情形下,机动车交往安全义务人的有责性被无权使用人的有责性远远超过。

因此,一旦发生对机动车的擅自使用,就必须判定发生的是“一般的无权使用”还是“严重的无权使用”。如果是“一般的无权使用”,责任成立适用一般规则并且按照通常流程进行,具体而言,这里的义务违反体现在义务人未能确保机动车不被他人无权使用,随后需检测义务人对义务违反是否负有过错,以及义务违反和民事权益损害间是否存在因果关系。

如果出现的是“严重的无权使用”,则不论责任成立的“必要要件”是否得到满足,责任成立都将遭遇阻却。现在的问题是什么情形下成立“严重的无权使用”,对此交损解释第2条第2句后半句直接援用侵权法第52条。第52条的特征在于,对机动车的无权使用是基于盗窃、抢劫或者抢夺而发生的(“盗窃、抢劫或者抢夺的机动车发生交通事故造成损害的……”),也就是说,无权使用人对机动车的现实操纵力是通过一种犯罪行为获得的,犯罪行为的严重性显然超过其他不法行为。然而,有疑问的是,如何理解侵权法第52条的规范模式。

3.对侵权法第52条的理解:从“封闭性列举”到“通常事例方法”

我国学者主张的一种解释路径是,将侵权法第52条理解为一种“封闭性列举”。*同前注②,王利明书,第358页;同前注③,周友军书,第363页。“封闭性列举”的长处是能带来较大的可预期性,对裁判者而言也易于操作,不过,其缺点同样很明显,即适用比较机械,无法最大程度地顾及个案特性。可以设想,一方面,在所列举的三种犯罪行为之外,同样可能存在无权使用的加重事由;另一方面,即便在所列举的范围之内,也可能因为特定事由(比如义务人的极大过错)而使得他的有责性无法被忽略不计。

基于此,笔者主张运用德国刑法上的“通常事例方法”(Regelbeispielsmethode)来解释侵权法第52条。*这一方法在《德国刑法典》第243条中运用于对“加重盗窃罪”的规定。该条一共列举了七种情形,即加重盗窃罪的“通常事例”,见Leipziger Kommentar StGB/Vogel:12. Aufl. 2010,§ 243 Rn. 1。按照这种方法,侵权法第52条的列举既不具有封闭性,也不具有强制性,它仅仅是举出无权使用加重形态的“通常事例”。这意味着,一方面,“严重的无权使用”不限于该条所列举的三种犯罪行为(“非封闭性”);另一方面,也并非只要出现了该条所列举的一种犯罪行为,就必定会构成严重的无权使用(“非强制性”)。出现了一种列举情形只不过意味着,通常而言,可肯定“严重的无权使用”的成立;同理,未出现所列举的情形也不过意味着,通常而言,可否认“严重的无权使用”的成立。

按照笔者的观点,成立“严重的无权使用”的决定性因素在于无权使用人和机动车交往安全义务人之间的有责性程度差别,这种程度差别必须如此之大,以至于免除后者的责任是合理正当的。换言之,交往安全义务人和无权使用人之间的有责性显著落差,构成了交损解释第2条第2句后半句的一个未加明确言说的前提条件。

六、结 语

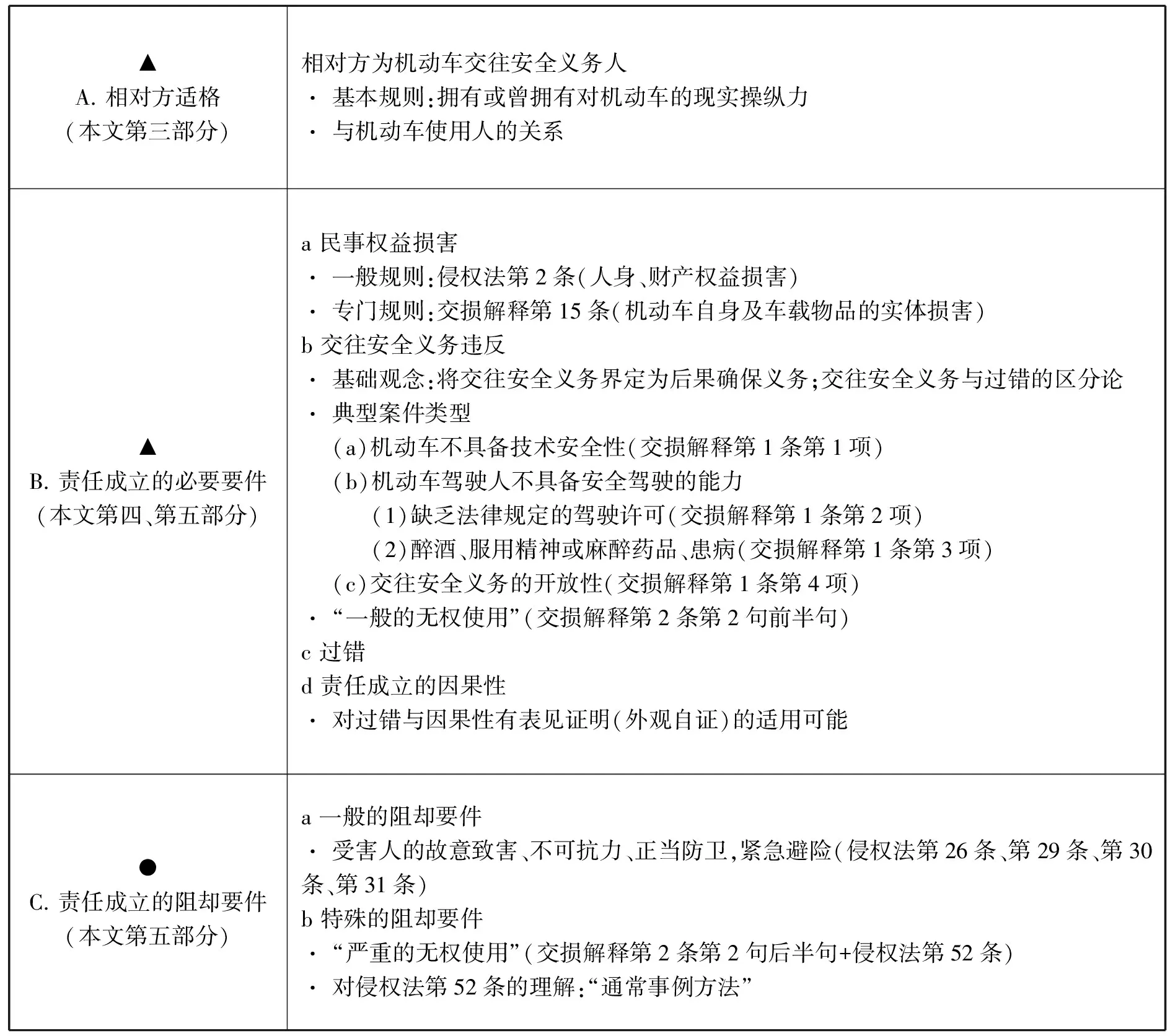

在我国法上,因违反机动车交往安全义务而生的交通事故侵权责任的请求权基础为侵权法第49条第2句后半句和交损解释第1条,责任前提包括:相对方适格;责任成立的必要要件全部满足;没有出现责任成立的阻却要件。现通过表1将本文要点做出总结。

表1 机动车交往安全义务人对交通事故的侵权责任

▲ 表示由受害方(原告)承担证明责任

● 表示由机动车交往安全义务人(被告)承担证明责任

(责任编辑:陈历幸)

王琦,德国柏林自由大学法学博士候选人。

DF522

A

1005-9512-(2017)02-0102-12

猜你喜欢

——兼论《民法总则》第171条