壮族诗性传统的生成空间与传承语境*

2017-02-11覃德清

覃德清

壮族诗性传统的生成空间与传承语境*

覃德清

壮族诗性传统始终寄寓在特定的文化空间之中,壮族不同乡镇、不同县域和不同壮语方言文化区的不同壮族支系传承着不尽相同的歌咏习俗,形成相对统一而又各有地域特色的民歌文化和诗性传统,并不存在超越壮族各区域文化的形神统一的诗性传统。另外,随着壮族社会历史的演进,壮族诗性文化的传承语境不断发生变化,壮族人口的迁徙,壮族诗性文化空间也会发生位移。政治力量的干预和传播媒介的更新,也对壮族民歌文化的传承语境起到重要的制衡作用。

壮族民歌诗性传统文化空间传承语境

人类文化的空间差异是显而易见的,不同民族的诗性传统在不同的文化空间中生成、演化,文化空间和诗性传统之间,存在密切的互动关系。人类历史上形成的诗性传统植根于特定的地理空间,不同的区域生态系统造就不同族群的文化感知体系,相应生成不同的文化隐喻、文化象征和文化习俗。

常言道:近水知鱼性,近山识鸟音。人类各族群栖居在特定区域空间的自然生态环境之中,人类的生存或多或少受制于特定区域土地山川、动植物繁殖和气候条件的影响,外部世界的万事万物以不同的方式,刺激人们的听觉、视觉、触觉、意觉。不只是“一方水土养一方人”,而且更重要的是“一方水土孕育一方文化”。因此,很有必要从地理空间、文化空间和地方感(sense of place)的视角,梳理壮族民歌习俗与诗性传统的空间分布,以此审视壮族地区诗性文化空间的生成机制和传承语境,理解不同区域的壮族及其先民的诗性想象与诗性传统。

一、壮族栖居空间与区域文化格局

壮族聚居空间既有相对的统一性,也有明显的内部差异性。从宏观视野审视,壮族拥有相对统一的位于珠江流域中上游的生存空间,但从中观和微观角度观察,壮民族文化传承主体始终在特定的地理空间生息繁衍,不同壮族文化区的生态环境生成不同的文化传统。壮族不同乡镇、不同县域和不同壮语方言文化区的不同壮族支系传承着不尽相同的歌咏习俗,形成相对统一而又各有地域特色的民歌文化和诗性传统,并不存在超越壮族各区域文化的形神统一的诗性传统。另外,按照不同的尺度,壮族文化空间可以分为临时性空间与长期性空间;官方主导的空间与民众主导的空间;公共性空间与私人性空间;神圣性空间与世俗性空间。

壮族聚居空间是世界著名的喀斯特地貌集中分布区域,是山清水秀的天地灵气汇聚之地,也是诗性灵感萌生的文化沃土。栖居此地的壮族以及其他民族创造了独具一格的生态适应模式以及与稻作文化相适应的诗性传统。壮族地区分布广泛的石灰岩溶洞,在蒙昧时代,这里的先民们多以天然的山洞和树林作为栖身之所,或洞居,或巢居。后来随着社会的进步,人们才开始搭建一些居所,并在不同的生态区位、不同的生态环境中创造出不同的居屋型式、居屋建筑和居住习俗。壮族先民逐步走出山洞,在依山傍水的地方选择最佳的生存环境。逐步过上了定居生活,选择田峒边的坡地作为聚落点定居。对此,覃彩銮先生认为:“近田居住有利于下田劳动,便于看管田间稻禾;傍水则方便生活用水;依山既使居民的心理有一种依托感,使之作为天然屏障,挡住背面来风,又方便居民上山砍柴割草作为炊煮之薪。居所建在山坡上,还有视野开阔、空气流通、光照充足和地基稳定的特性。选择这样的地形地点为聚落地,是壮族及其先民在长期的生产和居住生活中和利用自然的结果。”*覃彩銮:《试论壮族文化的自然环境》,《学术论坛》1999年第6期。

壮族在聚居区的选择上,遵循因地制宜、因时制宜的原则,常常是经过一番堪察之后才谨慎选择居住地。依山傍水的选址既为民族的繁衍和发展提供了生存的根基和保障,又可以使建筑与自然相得益彰,世世代代“得山水之灵气,沐日月之光华”,陶冶情操,颐养浩然之气。

从文化地理学的理论视野审视,人与特定自然空间的真切的情感连结,衍生出喜欢或者厌恶的复杂情感,由此将作为客观存在的山川田园,转变成为充满联想和寓意的文化空间。天上的日月星辰和地上的山川田园,都有可能以某种象征和隐喻进入人的情感表达的文化空间,赋予神圣的文化隐喻。

壮族文化格局依托于覃乃昌先生所论述的“那文化圈”。*覃乃昌:《“那文化圈”论》,《广西民族研究》1999年第4期。然而,“那文化圈”实际上是相对于汉族地区的稻作文化以及麦作文化圈(区)而言的,不能说明更小范围的壮族文化差异,而壮族区域文化格局总体上由壮语南北两大方言区构成,还可再划分13个壮语次方言文化区。*壮族13个土语区为:1、邕北次方言区;2、红水河次方言区;3、柳江次方言区;4、桂北次方言区;5、右江次方言区;6、德靖次方言区;7、桂边次方言区;8、邱北次方言区;9、邕南次方言区;10、左江次方言区;11、砚广次方言区;12、文麻次方言区;13、连山次方言区。因为各方言文化区语言、风俗传统的差异,不同方言区内的壮族民众创造了富有地方特色的民歌文化杰作。以壮族方言区作为参照,可以更全面地理解壮族民歌文化传统的区域性差异,也更能全面而明晰地勾勒壮族民歌习俗的分布格局,并对各文化区的歌咏习俗和诗性传统具有更为深刻的认知。

二、壮族民歌传承语境的变迁

壮族民歌和诗性传统一方面寄寓在壮族特定的区域文化空间之中,另一方面,壮族民歌的传承也离不开特定的文化语境。马凌诺 斯基认为,语言表达与“情境语境”(context of situation)和“文化语境”(context of culture)密切相关,*[英]马凌诺斯基:《文化论》,费孝通译,北京:华夏出版社,2002年版,第6页。美国民俗表演理论的代表人物理查德·鲍曼(Richard Bauman)将语境分为“文化语境”(cultural context)和“社会语境”(social context), 还更为细致地分为“意义语境”(context of meaning)“风俗制度语境”(institutional context)“交流系统语境”(context of communicative system)“社会基础”(social base)“个人语境”(individual context)“情境性语境”(situational context) “历史语境”(historical context)等等。*杨利慧:《表演理论与叙事研究》,《民俗研究》2004年第1期。壮族民歌建立在壮族民众“以歌代言”的诗性传统基础之上,正如“逢什么人讲什么话”“到什么山头唱什么歌”,浩如烟海的壮族民歌其实都是在特定的语境演唱,没有离开特定语境的民歌习俗,壮族民歌文化法则约定俗成在特定的语境唱与之相适应的民歌。正是特定的文化语境创造了特定的民歌表演习俗,而特定民歌的传唱造就了特定的文化语境。民歌演唱与文化语境是相辅相成的共生关系。壮族民众在仪式场合唱仪式歌,在山野间唱情歌,在表演舞台上按照组织者和主持者的意愿表演相应的内容。壮族民歌的传承语境经历了从山野到现代都市、从人生仪式的私人性场合到公共性旅游空间的展演、从无拘无束的演唱到山歌擂台的竞技、从口耳相传的近距离互动到网络虚拟空间对唱的演化过程。社会基础、文化根基、娱乐习俗等诸多内在和外在力量的合力作用,促成了壮族民歌传承语境的现代转换。

(一)从山野对歌到都市展演

“民歌”亦称“山歌”,意味着民间的歌曲本来在山野间传唱,绝大多数歌圩与人们聚居的村落有一段距离,更加远离城镇和都市。尤其是在“倚歌择配”的传统社会中,本村熟悉的青年男女之间若非适婚对象,是不可以对唱情歌的。走出村落,到田间地头、在山林中,不同村落的歌者从四面八方汇聚在一起,三三两两地在山底、河畔、树丛中,自由组合、挑选对手,也可以更换新的对歌者。在歌圩场上,歌手们按照一定的程序对歌,先唱初会歌、问名歌、初探歌、再唱赞美歌、初恋歌、深交歌、定情歌、盟誓歌,最后唱送别歌。当夜幕降临,若余兴未尽,可转移到村落当中继续对歌。

林木茂盛的山野生态环境有利于激发诗性的灵感,孕育诗性的想象,营造诗性的语境。李乃龙先生以切身体验揭示自然生态与民歌文化的紧密相关,他指出:

自然生态对山歌的影响,通过心境这一中介。心境的特点是持续而微弱、稳定而弥散,在心理上形成淡薄而弥漫的背景,使主体的一切行为都带有它的色彩和印痕,并对主体的行为和体验起着微妙的监控作用。具体到山歌的歌唱与创作,与自然生态的优化或恶化所造成的心境大有关系。人对自然的干预日益剧烈,自然生态不复旧有模样,日趋严重地促使歌唱心境的恶化。人工绿化或许能恢复部分原初景观,但其间断裂已然无法弥补。*李乃龙:《歌圩衰落的文化心理透视》,《南方文坛》1996年第3期。

壮族民众大多居住在依山傍水的村落之中,以水稻种植和旱地种植作为主要的生活来源,长年在田园和山野之间劳碌奔波,形成对特定区域生态环境的真切感知和体验,面对绿草如茵、繁花似锦的美景,诗性的体验从中油然而生,人们情不自禁地纵情放歌,在盘唱应答中领悟心灵的愉悦。然而,随着人口的增长以及人地矛盾的激化,一方水土难养一方人,人们对土地的感情由眷恋转化为厌恶,离开乡土到外面另谋生路,成为许多壮族人的人生梦想,与此相应,壮族文化传承主体由乡村向城镇转移,已是人心所向,大势所趋,壮族乡村文化的衰落以及诗性空间的转移已经成为历史的必然。其实,也没有天然屏障阻隔壮族歌者在城乡之间流动,随着壮汉文化交流日趋频繁,壮族歌手在某些特定的语境下,也有机会到都市中一展歌喉。早在20世纪30年代,远近闻名的壮族歌王黄三弟在柳州、桂林等地对歌,多有绝妙比兴和精彩唱和,令人赞叹不已。有一次黄三弟在柳州一戏院旁对歌,原来听戏的观众闻声而动,离开剧场出来听歌,剧场里空无一人,实为“三弟唱歌个个爱,看戏的人也拢来,唱得演员也来对,唱得戏院散了台”。1937年秋,黄三弟应桂剧班女主角桂枝香的盛情邀请,专程赴桂林对歌,在桂林街头摆起歌台,慕名前来听歌者人山人海,将歌台围得水泄不通,在广西民歌史上传为美谈。*潘其旭:《壮族歌圩研究》,南宁:广西人民出版社2010年版,第352-356页。

黄三弟赴柳州、桂林等地对歌,是壮族和汉族歌师自发组织的歌唱活动,当前在柳州鱼峰山下和柳州江滨公园也不时有民歌爱好者对歌,壮族许多县城和乡镇也有许多歌手通过对歌以自娱自乐。更值得关注的是在党政有关部门主导下民歌传承场域向城镇空间的转移。20世纪80年代以来,民歌演唱和歌圩习俗走出被污名化的阴霾,重新焕发生机,广西壮族自治区政府有关部门和许多市县党政机关纷纷组织在城市空间举办各种形式的歌节活动,其目的和动机常常被表述为:弘扬民族文化,发展旅游业,丰富群众文化生活,扩大地方知名度,“文化搭台,经济唱戏”,促进民歌文化交流,等等,“广西国际民歌节”原本轮流在南宁、柳州、桂林等城市举办之后,于1999年改名为“南宁国际民歌艺术节”,将举办时间由原来的农历三月初三改在秋高气爽的11月份举行。“南宁国际民歌艺术节”连续举办十多年,在国内外产生了巨大的社会反响,“黑衣壮民歌”“壮族嘹歌”“龙州天琴”“马山三声部民歌”等壮族文化杰作借助民歌节为世人所知晓,尤其是作为该节重要组成部分的“绿城歌台”以各市县的民歌对唱为主体,意味着山野间的民歌在现代都市中得到充分的展示机会。然而,回顾十多年来壮族民歌进入都市展演的历程,其间的成败得失依然众说纷纭。山歌走出山野是走向复兴的新契机?还是脱离原生文化根脉而走向消沉歇绝的先兆?民歌的都市展演到底能在多大程度上延续诗性传统?学术界对这些问题的思考依然莫衷一是,难以得出令人信服的结论。

从诗性基因和诗性传统的角度审视,都市空间缺乏诗性基因衍生的文化土壤和时空语境,壮族民歌在都市场域的临时性展示并不意味着获得新的发展契机,每当歌节结束,拆去临时搭起的歌台,立即人去歌歇,原来对歌的地方恢复常态,歌圩文化消失得了无印迹。来自各地的民歌手们从乡村来到陌生的城市,纵然感受到都市的繁华,但也难以在都市中找到情感的归属和诗性的情致。因为在都市中,民歌演唱难以抵挡具有强烈冲击力的现代流行音乐。都市年轻人常常崇拜唱流行歌曲的歌星,并为之痴迷,为之倾倒,但却往往对来自山野的民歌无动于衷,难以体悟民歌内在的艺术魅力。在都市文明与乡村文明的冲突中,民歌文化无疑作为一种“弱势文化”而面临重重挤压,无法在现代都市中赢得一席之地。

直至21世纪,壮族文化的传承空间依然是乡村,虽然越来越多的壮族人在城镇化的、工业化的进程中不断离开故土,在城镇中获得新的栖居空间,但是,依然很难将壮族文化的传承空间延续到都市之中。因为壮族地区的都市一直以汉文化为主导,缺乏壮族文化落地生根的文化土壤,壮族人能够在城市立足的前提条件之一是在一定程度上接受汉族文化,对外交流通常离不开汉语,当汉语成为日常用语,汉文化就逐渐渗透到无意识的思维之中,漫漫淡化了对壮语以及壮族文化的真切感知。因而壮族文化传承主体以及壮族民歌展演向都市转移,不见得是壮族诗性文化获得新的传承空间的契机,而是在根本上失去壮族文化的生存根基。特别是想象、韵律、比兴等诗性基因的生成,离不开对大自然的体悟,经常聆听花开鸟鸣,草长树枯,亲淌潺潺流水,漫步山道弯弯,沉醉诗境中更易萌生诗情。而在现代都市里,目睹鳞次栉比的高楼大厦,到处是钢筋水泥塑造的森林,在车水马龙中充塞双耳的是马达声和喇叭声,行走在马路上需要时刻警惕飞驰而过的车辆,这种城市生态绝非利于诗性思维的孕育。

(二)从人生仪式的私人性场合到公共性旅游空间的展演

在诗性习俗的传承场域中,私人性空间和公共性空间具有明显的相对性和层次性。人们既可以自娱自乐地在山野间、在劳动中独唱,也有恋人之间、夫妻之间私密性的情感倾诉,在举行人生礼仪的特定时空场域,还有以家庭、家族、村落,或者以血亲姻亲为受众群体的民歌演唱。

在传统社会中,壮族民歌与人的生老病死生命过程相伴随,根据覃九宏收集的《传统礼仪山歌》记载,壮族家庭当有新生婴儿降生时,女婿要带着两名歌手,到外家报喜,唱报喜歌,三天后,外婆带着外家女性亲属到主家贺喜,唱“三朝歌”,到满月时,外家带上礼物,其中尤为重要的是背带,双方唱背带歌。外婆唱“今早鲜花开满台,蜜蜂飞去又飞来;金路银路米花路,外婆送得背带来。”主家回:“金线银线五彩线,孔雀开屏绣中间;四角芙蓉竞开放,看着背带笑开颜。”*覃九宏:《传统礼仪山歌》,南宁:广西民族出版社,2002年版,第8-9页。而后还有百日歌、对岁歌、破蒙歌、成人歌;在举行婚礼的过程中,新娘出嫁前唱感恩歌、辞别歌、哭嫁歌,在新郎家,歌手们唱接亲歌、祝福歌、敬酒歌、洞房歌、吉利歌、等等。人到年老之后,家人为长者举办寿礼,亲友们唱起祝寿歌:“主人寿辰客人到,堂前齐齐献寿桃;福如东海千年在,寿比南山步步高。”当老人过世之后,人们在葬礼上唱挽歌,怀念亲人的养育之恩,表达不舍之情,同时追忆死者生平,赞颂其功德,表达后人的痛苦与无奈,歌声凄切悲凉,感人心魄。

在人生仪式上,参与者若是懂唱山歌,可以自唱,主家也常邀请歌师来当主唱,演唱空间一般是在堂屋内或屋前空阔之地,参加仪式的主体除了特意邀请的歌师,主体是主家的亲朋好友、左邻右舍,是在熟人社会中形成的小规模的演唱场域。

随着文化旅游业的发展,民歌表演广泛进入旅游场域,这些场域或依托于民族村、或在旅游景区搭起歌台,由旅游开发商主导表演的内容,游客是主要的听众和参与者,歌手主要吟唱迎客歌、敬酒歌、情歌、送客歌等,以此突出旅游特色,让游客领略民歌艺术的魅力。民歌成为一种重要的旅游资源,走出私人性空间,被推向公共性的旅游市场,由此对诗性传统的传承产生深远的影响。从积极方面看,民歌拓展了新的传承范围,为更多的人所欣赏,提高民歌的社会效应,创造实实在在的经济效益,也为歌手赢得新的就业机会。然而,民歌习俗脱离原有的文化语境,若遭受非理性文化霸权的操弄,意味着民歌展演的目的、动机、程序、节奏被打破,这将对民族文化的传承造成伤害。诗性习俗的发展有其自身规律,应当同来自内部的文化演变法则契合,外部力量介入民族文化遗产的保护应以民族文化在开发过程中不受到损伤为前提,但是,在现实生活当中,这是难以两全其美的问题。

表1:私人性仪式场合与公共性旅游空间民歌展演差异对比表

私人性仪式场合的民歌展演重心是在文化意涵的表达,是在特定的人生礼仪语境中完成人生过渡程序。不在人生旅程的交替点上,就绝不可能无缘无故吟唱仪式歌,而且特定的民歌与诞生礼、婚礼、寿礼、葬礼相对应,绝对不可混淆。但是,在公共性旅游空间,听众在意的是民歌的艺术形式,在乎的是是否悦耳动听,并不在乎其内在的与特定仪式场域的固定的文化关联。在私人性礼仪空间,民歌展演的是情感的体验以及审美的自由表达,超越了直接的功利性目的而创造美的意境;而在旅游空间,歌者的表演是一种职业需要,是一种谋生手段,是一种不断重复的取悦游客的商业行为。

(三)从无拘无束的自发演唱到官方歌台的程序化表演

壮族民歌从本质上说是“以歌代言”文化传统的外在表现,是一种艺术化的生活语言的审美流露,情动于中,经诗性思维的加工,外化而成民歌。诗性表达有感而发,无拘无束,自由自在。对于养成“以歌代言”习惯的歌手来说,他们开心时唱歌,不开心时也可以通过唱歌发泄郁闷,放松心情,可以一边走路一边唱歌,劳动中则一边干活一边唱歌,也可以在吃饭的过程中唱歌,特别是歌手在一起聚会饮酒,更喜欢以歌助兴。然而,人作为社会的人,总离不开特定时期国家力量的影响和操控,20世纪80年代之后,壮族民歌演唱场域和歌唱语境的明显转化是由自由自在的演唱转向党政部门主办的歌台。这些歌台大多数是为了宣传某项国家政策,需要歌师用民歌的形式,用通俗易懂的形式向民众宣传,以利让国家政策家喻户晓。五年一度的全国党代会主题思想、计划生育、税收、“三个代表”、小康社会建设,和谐社会建设等等,是官方歌台力图宣传的主题。

壮族地区党政各部门充分意识到山歌在宣传国家政策方面的效果,每逢上级布置宣传任务,通常委托文化局、文联、文化馆等单位组织宣传活动,召集歌师进行集中辅导,使之了解国家政策,让歌师根据宣传主题编好山歌,然后在县城文化广场或乡镇集市,搭建歌台,规定山歌的主题和演唱程序。在歌台上,主持人根据事先确定好的程序安排具体的表演环节,邀请身着民族服装的歌师登台亮相,自报家门,然后神情严肃地坐在舞台上,按照既定节目顺序,各位山歌手用自己熟悉的曲调演唱。官方歌台既有用山歌宣传党的路线方针、政策的纯粹的表演,演唱完毕即可退场,也有用山歌擂台的方式,加入竞技形式,临时让歌师根据某一主体编歌,看谁编歌速度快、反应敏捷,切合主题,比兴得当,由评委打分,分出胜负。

官方歌台对唱山歌是国家意志和国家力量向底层社会渗透的一种方式,官方需要借助“旧瓶装新酒”的形式,通过生动的比兴,将官方理念形象化,以利大众理解、接受、遵行。壮族歌手素有即兴编歌的艺术天赋,遇事见景,随时吟诗,特别是优秀歌师有足够的歌才应付官方临时提出的歌唱主题,能够登上官方歌台,以深厚的民歌功底,编出符合官方意图的现代山歌,获得官方的认可。

然而,由于受到舞台表演组织者的意志、舞台空间、表演时间等诸多因素的限制,也并非所有的歌手都适合从原生性的唱歌传情走向公共性的舞台表演,面对官方管控、特殊的舞台布置、陌生的听众,歌手往往身不由己,言不由衷。歌手一方面要尊重领导和主办方的意图,另一方面也要切合群众的欣赏习惯,在两者之间找到平衡点。主办方往往也能领会贯彻政策与民众娱乐之间的不同需要,常常在舞台演出的前半部分以政策宣讲为主题,后半部分转变为自由对唱。或者在主舞台由官方主导山歌演唱的内容,在其他地方由歌手自由对唱。

政府部门如何在政策宣传与民歌文化保护之间找到平衡点?如何维持民歌文化生态的活态性及其草根的本质?如何将民歌习俗植根于原生语境之中?还需要本着对民族文化负责的态度,在民歌文化遗产的保护与开发过程中,慎重地策划民歌舞台的展演。

根据笔者的长期的观察,作为刘三姐的故乡,广西宜州市有关部门尤为热衷于举办山歌演唱会,以“万人山歌万人唱”的表演形式,实现政治宣传的社会效果,政治语汇大量进入当地流传的新民歌,山歌艺术性呈现扁平化、模式化的趋向。这是民歌新生的福音?亦或是民歌艺术价值和诗性精神的失落?值得深入思考。

壮族民歌的原生传承空间是歌圩和人生礼仪场合,在没有官方介入的场域中,歌手们切磋歌技,灵感迸发,随兴编歌,展示歌艺,歌手之间、歌手与听众之间建立起和谐共生的文化语境。而官方举办的山歌比赛和歌台表演,是一种文化场域的再生产,割裂了与观众的互动关系,要求在限定时间内完成表演程序,由评委根据歌才歌艺,选出优胜者。歌手们不再可能在原生的民歌语境中发自内心地抒发真情实意,也难以毫无拘束地通宵对歌。

政治与文艺虽然可以交融,但是,彼此之间遵循不同的文化逻辑,政治强调社会管理的有效性,包括民歌在内的文学艺术追求的是情感表达以及审美体验的过程,没有真情实感作为基础的民歌创作往往是粗劣的文学表达,难以引起民众的心灵共鸣而传承久远。官方应专注社会治理,尽少干扰民众的歌咏传统和民歌传承主体的“个人语境”(individual context),还歌于民,不轻易改变民歌传承的语境和传承机制。

(四)从口耳相传的近距离互动到电子传媒与虚拟空间的传唱

壮族民众赶歌圩聚会唱歌,以歌传情会友,歌手之间的对歌通常是在彼此看得见、听得到的较小范围内展开。在歌圩期间,歌手们自发云集在一起,寻伴对歌。传统歌圩习俗日渐消失之后,当今许多年长歌手喜欢在集市上唱歌,以此消磨闲暇时光,怀旧叙情以追忆似水年华。

在近距离的壮族民歌文化的传承场,歌手们面对面即兴对歌,彼此之间共同创造了真挚、朴实的文化语境,双方用歌声直接交流,既是歌唱者,又是欣赏者。这种自唱自赏,自娱自乐,直接悦人耳目,更容易让人进入如痴如醉的境界。

在以歌代言的文化传统中,艺术与生活水乳交融,民歌传唱成为日常生活的组成部分,也使现实生活带上浓厚的艺术氛围。在民歌中体现出一种人的物质存在与精神世界相和谐的审美精神。

传统的民歌文化传承空间具有稳定的特征,或是以村落为单位,或是各个村落的人们聚集到一起举行歌会,冲破了内部之间的阻隔,扩大了人与人、村寨与村寨之间的交往范围,人们也因此在增进相互之间的了解,增进彼此之间的情感联系。

然而,随着现代传媒技术的普及,山歌光盘、网络空间成为壮族民歌的新载体,近距离面对面的口头传唱,往往随着歌咏活动结束而结束,人们只能凭借大脑的记忆,将某些歌词存留在心间。而山歌光盘可以让人们反复聆听、欣赏对歌,超越时间、空间的限制,满足人们欣赏民歌的内心需求。

壮族民歌在漫长的历史长河中,经过无文字的口耳传承,到借助古壮字歌本的记载,到山歌光盘和网络对歌的兴起,这三种民歌载体彼此界限清晰,但又不是决然隔离,而是互相交汇,体现着民歌文化传承语境和方式的多样性。

现代传播方式使民歌在更多层面和更广大空间内传播,其受众超越特定时空的限制,在虚拟空间中感受到壮族山歌的魅力,使壮族民歌的生命力得到延续。

虚拟空间的山歌演唱在一定程度上被简单化,歌手和听众之间的交流变得简单化,反馈过程不同于近距离的口耳相传的场境。正像人类发明了梯子,人的攀爬能力就衰退了;人类发明了汽车,步行和奔跑能力就减弱了;人类发明了文字,大脑的记忆能力就今非昔比了。民歌进入虚拟空间是人类文明演进至21世纪不可逆转的时代潮流,壮族民歌通过QQ群、微信群传播业已成为新的时尚。人们在虚拟空间听歌、对歌而产生何种形态的民歌传承链的连锁反应?还有待深思。片面地给予肯定或者质疑,都无济于事。至关重要的是理解在不同时空中壮族诗性传统的表现形态的差异性。

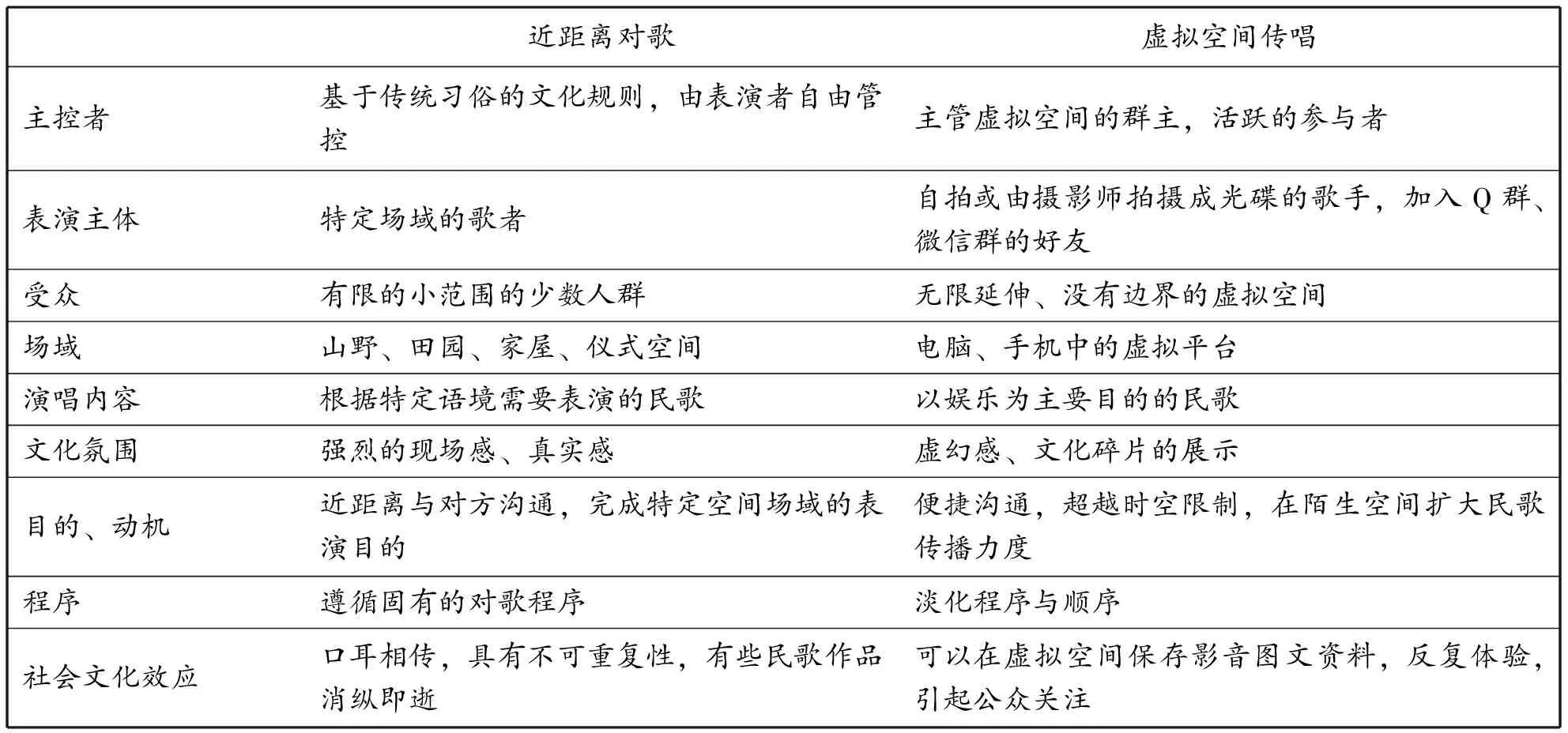

表2:近距离对歌与虚拟空间传唱的文化差异

壮族诗性传统向虚拟空间寻找新的传承空间业已成为不可逆转的时代潮流,官方媒介以及民间建构的虚拟空间都已成为壮族民歌不可或缺的载体和传播路径。值得深入思考的是由此对壮族诗性基因和民歌习俗演化将产生何种影响?几千年以来,壮族民歌以近距离的对唱以及口耳相传的方式传习,由此造就了无数的杰出歌师、歌王,口传心授的传承模式可以确保壮族诗性传统延续数千年而不衰。但是,当虚拟空间逐步取代了真实的民歌传习语境,对于壮族诗性传统的延续而言,是福是祸?壮族民众的诗性基因、诗性体验、诗性表达将发生哪些变易?人们是否可以借助虚拟空间养成诗性的思维?是否有出类拨萃的歌者从中脱颖而出?壮族民歌进入尽可能多的大众媒介,是否意味着获得最佳的传播效果?是否意味着壮族民歌艺术文化获得真正的新生?对于这些问题的见解必然会是仁者见仁,智者见智。何时能够让人具有清晰的认知,还需有待时日。

三、壮族诗性空间转移的文化机制

诗性空间的转移与人口的自然迁徙、社会组织结构的变迁、政治力量的干预以及诗性传承媒介的更新等诸多因素密切相关。千百年来,作为珠江流域的土著民族,壮族及其先民总体栖居在岭南“那文化圈”的地理区间之中,但是,因为战争、动乱、生态恶化等因素,壮族民众的生息空间发生了多样化的变迁,宗族性的迁移、以家庭或者个人为单位的人口迁移始终未曾间断,自然而然引起壮族诗性空间的挪动,而隐含其中的文化机制,则涉及生态感知、政治力量、社会风习、心灵感悟与情感表达等诸多因素。

(一)生态认知图景变迁与壮族诗性空间的迁移

壮族诗性传统寄寓在特定的生态空间和文化空间之中,壮族地区生态系统的变迁、人口的迁移、社会组织结构的更新、审美文化习俗的演化,都可推动诗性空间的转移,是谓“天心既转,人心必移”。然而,诗性空间从山野向城镇、从私人仪式空间向旅游空间、从无拘无束的自发演唱向官方歌台、从近距离的口耳相传向虚拟空间转移,是何种力量在驱动?由此对壮族诗性基因的延续和诗性传统的传承,产生哪些影响?值得深入思考。

以《越人歌》作为标志,壮族诗性空间和诗性传统历经两千多年的演化历程,壮族聚居区生态系统的演进内蕴的自然力量、壮族地区军事冲突、政权更替过程中的政治力量、壮族社会发展、风俗更替中蕴涵的文化力量以及其他驱动力的共同作用,促使壮族诗性空间的位移。正是外部事件与壮族民众心灵感知的交互作用,致使壮族民歌传习空间的转移:

从心灵的认知图景来说,如果心灵获得的是关于精神之外的实在的知识,那么我们假设有某个连接点或交互面存在于精神和精神之外的世界之间,心灵和外部世界在此点上关联存在一种认知的转换,即从传统的形而上学连接转化为一种认知论连接。在该连接点上,我们如果无法说明心灵与外部世界的关系,那么就不能为知识成立的条件提供合法性依据,由此,在心灵认知与知识构成之间的张力就不会消解。*殷杰、何华:《经验知识、心灵图景与自然主义》,《中国社会科学》2013年第5期。

诗性基因、诗性感知和诗性表达构成诗性空间的基本元素,人们通过对外部世界山水田园、花鸟虫鱼等诸多物象的切实感知,才有可能借助比兴手法,拟物言情。只有大量地目睹“藤缠树”“花飞花落”“蝉鸣鱼跃”的物象,才有可能通过比兴和想象,将之应用于诗性表达之中,而当生态系统被破坏,原有的生态系统已不足以支撑起人们的生存,可耕作的土地在工业化、城镇化、现代化的进程中不断遭受侵蚀,壮族传统村落和乡村文化传统不可避免呈现破败之势。在这种时代背景下,壮族民众的人心所向,是逃离农村,壮族诗性根基所依托的流水潺潺、果木茂盛、飞鸟嘤嘤的天人和谐的胜景,大多已经成为遥远的历史记忆。

(二)政治力量的制衡与诗性空间的转化

在人类社会演进过程中,官与民始终处于一种对立统一的博弈之中,官方力量的操控,迫使民众的文化习俗不可与官方意志相背离。在壮族地区,官方既包括壮族自身的统治阶层,也包括历代王朝的政治势力。自从壮族地区建立土司统治制度以来,历代封建王朝皆将壮族民歌传统当作“他者”“异类”“粗野”的“陋俗”,予以强制取缔。《岭表纪蛮》记载:“清季,李彦章知思恩府,出示严禁,迄无寸效。会讫,郡人且为‘竹枝词’以笑之。”*刘锡藩:《岭表纪蛮》(民国影印本),上海:上海书店1995年版,第167页。民国初年,革命党人进行了扫除“恶习陋俗”的全国性运动,“蔓延于二十二行省之通邑大都”。蒋介石发了“新生活运动”,以礼义廉耻为标准,欲以实现社会生活的军事化、生产化和艺术化,国民政府颁布《查禁民间不良习俗办法》和《制定民间善良习俗实施办法》等各项政策,禁查民间不良习俗,在这种是情势中,广西地方政府推行了一系列旨在改良风俗的相关举措。旧桂系主政时期,推行临时约法,实施风俗之改良,新桂系统治时期,提出“建设广西,复兴中国”的口号,开展了社会风俗改革运动。1931年,广西政府颁布《广西各县市取缔婚丧生寿及陋俗规则》,将壮族歌圩、不落夫家、抢花炮等视为“伤风纪”的“陋俗”,用强势措施予以禁绝。此后,广西当局还颁布了《广西改良风俗规则》《广西乡村禁约》,企图改良广西各少数民族的“陈规陋俗”,规定“凡糜集歌圩唱和淫亵歌曲,妨害善良风俗或引起斗争者,得制止之,其不服者,处一元以上五元以下罚金,或五日以下之拘留”。*广西壮族自治区地方志编撰委员会:《广西通志·民俗志》,南宁:广西人民出版社1992年版,第430页。《岭表纪蛮》记载:民国2年(1913年),在罗城县,“时值新岁,属境圩市,男女聚歌如云;即城外市场,亦歌声四起,驱之不去。”该县县长甚为恼怒,抓捕歌者十余人。*刘锡藩:《岭表记蛮》(民国影印本),第156页。

20世纪50年代以降,新中国成立后,官方发动了新民歌运动,民歌地位发生翻天覆地的变化。1958年,广西壮族自治区文化局、教育厅等八个单位发出联合通知,要求全区在国庆节前后将群众性的社会主义歌咏运动推向高潮,要求男女老少同参加,欢乐歌声通城乡,各机关、团体、学校、厂矿、乡、社、村、街道都要建立歌咏队,并以县文化馆、文化宫、农村俱乐部为活动中心,成立歌谣宣传站。在这样的历史背景之下,上千专业和业余文艺单位编排并上演桂剧《刘三姐》和彩调《刘三姐》,刘三姐的歌声唱响海内外。富有戏剧性变化的是,文革中,《刘三姐》被当作“反对暴力革命”的“毒草”。20世纪80年代,也是在政治力量的操控下,“刘三姐”得以平反昭雪,重新成为文化品牌,山水实景演出“印象·刘三姐”成为文化部认可的文化产业的典范。这些都是国家力量凭借对文化资源的支配力,推动新的诗性文化空间得以生成。

(三)社会风习、心灵体悟与诗性空间的消长

生态环境的变迁和政治理想的操弄其实是诗性空间生成或者转移的外部力量,外部力量具有显而易见的作用,但是,起到决定性作用的依然是壮族社会内部的社会风习和心灵体悟。社会风习孕育情感表达的方式,心灵体悟造就诗性文化智慧。因为历史上数百年政治力量的操控虽然形成不同的社会文化体系,由此形成壮族不同区域的不同生存模式和认知图式,但是,诗性传统依然按照固有的轨迹演化,战争、苦难、人间悲剧摧残无数的民族生命,却瓦解不了深涵在民众生命深处的诗性情感体验。

而当壮族特定乡村社区内部的社会风习发生了变化,譬如,以歌代言的逐渐退隐,人们失去了“静思”“净思”和“敬思”的文化语境,人的情感表达方式发生变化,歌咏习俗在人的生命历程中不再具有举足轻重的作用,人的内心世界被世俗性理性思维所占据,无法体悟诗性的韵律、节奏,也无法用诗性语言表达感情,那么,诗性文化的衰落以及诗性空间的消失也就在所难免。

不同时代、不同年龄段的诗性文化传承主体因为岁月沉淀,境界升华,而呈现出不尽相同的想象力与创造性的天赋。人们远离了传统农耕的田园生活之后,被世俗的喧嚣消解了梵净澄明的诗性语境,无法通过“静思”而实现心灵的超脱,无法远离世俗的污浊之气,世俗功利占据人的心灵空间,讲究超凡想象、张扬理想、浪漫抒情、意趣横生的诗性精神势必发生变异。

然而,人类之所以不同于其他的灵长类动物,在于人类在进化过程中形成的超凡的智能结构,人类固有的回观能力迫使人们坚守对自然与生命的虔诚,向往“真、善、美”和谐统一的世界,一方面期待用先进技术在地球上占据主导地位,也还有发自心灵深处的返本归真,心清似玉,身神合一的精神诉求,所以,即使栖居在钢筋水泥建成的都市中,埋在心底的诗思,偶尔也会凌空升腾,面对日出日落,朝晖夕阴,屡被摧残诗情也会悠然而生,这是诗性空间得以在现代都市、在旅游空间、在虚拟网络空间生存的精神根源。现实中的芸芸众生日日夜夜为名忙,为利忙,在熙熙攘攘的世界中谋生创业,但是,隐埋在生命深处的切合生命原本需要的诗性基因传承链并非全然断裂。人类远离了苍莽森林和诗意田园,却依然将诗性想象和诗性韵律保留在记忆的深处,与亲近自然、回归自然的精神诉求相契合的是诗性基因的再生和诗性精神的复活。

海德格尔说:“接近故乡就是接近万乐之源(接近极乐)。故乡最玄奥、最美丽之处恰恰在于这种对本源的接近,绝非其他。所以,惟有在故乡才可亲近本源,这乃是命中注定的。正因为如此,那些被迫舍弃与本源的接近而离开故乡的人,总是感到那么惆怅悔恨。”*[德]海德格尔:《人,诗意地安居》,郜元宝译,桂林:广西师范大学出版社2000年版,第69页。

在城镇化、工业化、现代化的进程中,大批青壮年远离家乡外出打工,像候鸟般在萧条的乡村和浮华的城市之间“迁移”,人们逐渐与大自然疏离,传统的生活模式和心灵习性在变幻了的时空中重新建构。一些外出打工者在城市里开阔了眼界,一方面逐渐嫌弃生于斯长于斯的乡村家园,将祖祖辈辈传承下来的凝聚着族群智慧与历史记忆的文化传统及其物质形态视为落后与愚昧的象征,另一方面,融入城市也往往是一个艰难的过程,因此,“乡愁”成为时代性的文化纠结,重温乡村情感体验成为诗性回归的精神需求。

结语

诗性传统的核心是人对自然节律和音韵的感知,人的心脑体悟到天地间不言而喻的审美意境,日出日落,朝霞万丈,暮霭绚丽,天际犹如画纸,霞光添作画色。泉水叮咚,无弦而鸣琴,山花无语含笑,鸟鸣暗合乐音。大自然造就的美妙绝伦的审美意象让人类观“物象”而生“心象”,聆听大自然的声音而感悟韵律的美妙,借助“比兴”而营造“意境”。

壮族栖居在以珠江流域中上游为核心的连成一片的华南地区,但是,并不存在超越空间差异的大一统的壮族文化结构,笼统而没有文化空间意识论述壮族文化的研究范式实际上已经面临基于实地调查和个案研究成果的质疑和挑战。同时,随着壮族人口的迁徙,壮族诗性文化空间也会发生位移,政治力量的干预和传播媒介的更新,也对壮族民歌文化的传承语境起到重要的制衡作用。何处飞歌?并没有确切的答案,可以确知的是壮族不同壮语方言文化区的不同壮族支系生活在特定的地理空间和文化空间,形成不尽相同的地方感,传承着不尽相同的歌咏习俗,形成各有地域特色的诗性想象、民歌文化和诗性传统,因而立足人文地理的视角,将壮族诗性传统置于特定的文化空间中予以审视,是深化壮族诗性传统研究的必由之路。

[责任编辑]蒋明智

覃德清(1963-),广西柳江人,人类学博士,广西师范大学文学院教授。(广西桂林541004)

* 本文系国家社会科学基金项目“壮族非物质文化遗产的诗性传统与文化建设的整合研究”(项目编号:14BZW170)的阶段性成果,壮族诗性传统研究系列论文之一。

K890

A

1674-0890(2017)01-043-10