高绩效要求与亲组织不道德行为:基于社会认知理论的视角*

2017-02-01陈默梁建

陈 默 梁 建

(1中国科学技术大学管理学院, 合肥 230026) (2上海交通大学安泰经济与管理学院, 上海 200030)

1 引言

随着经济的不断发展, 人们不仅感受到商业社会给予生活带来的积极变化, 同时也见证了层出不穷、屡禁不止的商业丑闻。从本世纪初爆发的“安然”事件到08年爆发的次贷危机及随后的全球金融危机, 从三鹿奶粉的“三聚氰胺”事件到德国大众的“尾气门”事件, 从麦道夫涉及 650亿美金的“庞氏骗局”到美国注册欺诈检查师协会报告全球企业每年因欺诈造成的损失达3万7千亿美元, 无一不展现出商业社会中不道德行为的普遍性和严重性。因此, 最近 10年来学术界纷纷开展对于工作场所中不道德行为的研究(Moore & Gino, 2015; Treviño,den Nieuwenboer, & Kish-Gephart, 2014; 李新春,陈斌, 2013; 谭亚莉, 廖建桥, 王淑红, 2012)。

值得注意的是, 以往关于不道德行为的研究主要关注的是利己型不道德行为(Kish-Gephart,Harrison, & Treviño, 2010; Moore & Gino, 2013;Thau, Derfler-Rozin, Pitesa, Mitchell, & Pillutla,2015; Treviño et al., 2014)。这类研究的基本假设是不道德行为的出现是基于行为人利己的考虑, 而亲组织或亲社会等非利己行为则一般被视为道德行为。然而这一假设近年来开始受到了挑战, 人们不断地观察到员工为了维护企业或部门的利益进行不道德的活动, 例如销毁有损公司声誉的重要文件,夸大宣传公司的产品或服务等。研究者将这类 “为了维护组织及其成员的利益从事违背社会道德规范的行为” 称为亲组织不道德行为(unethical proorganizational behavior, Umphress & Bingham, 2011:622)。这类行为虽然与利己型不道德行为的出发点不同, 但是它们同样会破坏企业与其他利益相关者的关系, 损害公司的外部声誉。已有文献发现了组织认同(Chen, Chen, & Sheldon, 2016; Umphress &Bingham, 2011)、积极的互惠关系(Umphress,Bingham, & Mitchell, 2010)都会促进亲组织不道德行为。因此, 学术界开始反思通常视为积极正面的管理措施、员工态度或行为为什么会导致员工从事不道德的活动。基于这一思路, 本文研究了主管对下属的高绩效要求(high performance expectation)对亲组织不道德行为的影响。在过去的文献中, 研究者一直认为较高的目标要求是提高员工绩效的一个有效途径(Locke & Latham, 1990, 2006)。但是已有文献相对忽略了这一管理方式的负面影响, 特别是员工有可能为了实现主管制定的绩效目标而采用不道德的做法。

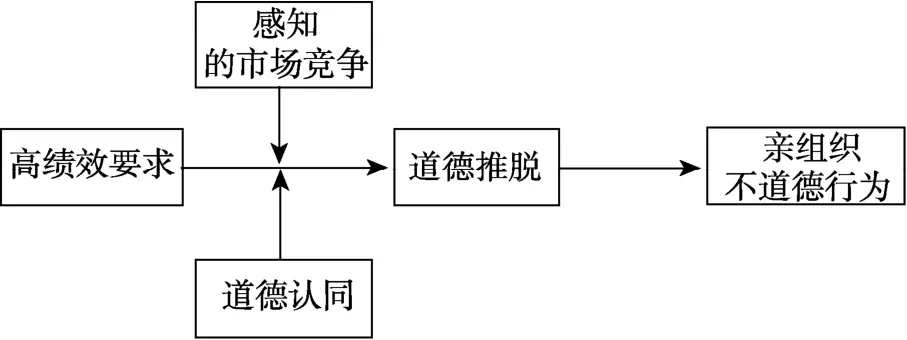

本研究的目的在于探讨高绩效要求是否会影响、如何影响以及在何种情况下影响员工的亲组织不道德行为。具体而言, 本文的主要贡献有三点:首先, 已有文献都是基于员工与企业关系的角度探索亲组织不道德行为的前因变量, 如组织认同(Chen et al., 2016; Umphress & Bingham, 2011)、积极互惠关系(Umphress et al., 2010)和排斥风险(Thau et al., 2015), 而从领导行为角度开展的研究则十分欠缺, 但领导行为无疑是影响员工态度和行为非常重要的因素。本研究提出, 主管对下属的高绩效要求会导致工作场所的亲组织不道德行为的出现, 从而进一步拓展对这一行为成因的了解。其次, 基于社会认知理论(social cognitive theory)(Bandura, 1986), 本研究提出以道德推脱(moral disengagement)作为中介变量来理解高绩效要求与亲组织不道德行为之间的机制。道德推脱是通过一系列认知机制降低自身的道德自制能力, 为随后进行的不道德行为提供合理化的解释(Detert, Treviño,& Sweitzer, 2008; Moore, Detert, Treviño, Baker, &Mayer, 2012)。最后, 为了进一步验证基于社会认知理论的解释逻辑, 本研究提出并检验了感知的市场竞争和道德认同对高绩效要求效应的调节作用。本研究预期感知的市场竞争和道德认同将发挥相反的调节效应:感知的市场竞争将强化高绩效要求的效应, 而员工的道德认同将会弱化高绩效要求的效应。随后, 本研究整合提出了一个调节−中介模型(moderated-mediation model), 系统地分析了高绩效要求影响亲组织不道德行为的心理机制和理论边界, 以期能够帮助企业有效地理解亲组织不道德行为的发生, 并最终有效降低工作场所这类行为的出现。

2 文献回顾与研究假设的提出

2.1 高绩效要求和亲组织不道德行为

亲组织不道德行为是指员工为了维护、达成所在组织或集体的利益, 而做出的违反社会的法律法规和道德规范的行为(Umphress & Bingham, 2011)。因此, 亲群体或组织等非利己型行为并不能一概视为道德行为。管理者需要思考员工亲组织行为的道德影响, 而不能仅仅从组织自身的功利主义视角进行判断(Audi, 2007)。有些基于维护企业利益的行为可能为了本企业的利益而伤害到企业外的其他利益相关者的利益。因此, 管理者不仅需要鼓励员工关心和维护企业的利益, 同样也需要增强员工的道德意识。

随着市场竞争的加剧, 企业领导为了更好地生存和发展都纷纷制定出高于市场平均水平的绩效要求, 而这些绩效要求最终会转化为每个工作团队及每位员工需要完成的工作任务(Locke & Latham,2002)。由于很多时候员工所拥有的能力和所获得的资源支持并不足以实现这样的绩效要求, 这一管理手段可能成为员工的一个主要压力源(赵君, 廖建桥, 张永军, 2011)。一旦无法实现目标, 他们会面对负面的自我评价, 失去领导支持, 甚至有失去工作的风险。社会认知理论指出, 当人们实现目标时除了获得外在的物质奖励之外, 还会产生内在的自我激励, 如正面的自我评价和较高的自我满意度等; 而当无法实现目标时, 则会产生相应的心理负担, 如负面的自我评价和较低的自我满意度等(Bandura, 1991; Schweitzer, Ordóñez, & Douma,2004)。强化积极的自我概念, 避免负面的自我形象是人们一个根本性的行为动机(Alicke & Sedikides,2009)。因此, 当员工觉得领导的要求已经超过了其能力和资源的范畴, 为了维系与企业的雇佣关系和避免因无法达到要求而带来的负面结果, 员工必然需要采用某种有违常规的方式去实现领导的高绩效要求。一种可能性就是采用不符合伦理规范的、但有助于提高工作效率的行为, 因为这种行为有助于员工获得正面的自我评价和在企业内的自我成长机会。例如, 90年代初Sears, Roebuck, & Co.公司的汽车维修中心设定的高绩效要求导致员工收取客户过多的维修费用并提供不合乎客户利益的维修建议(Yin, 1992)。Schweitzer等人(2004)发现,员工在面对难以实现的工作目标时, 往往会采用不道德的手段而非只是尽力而为。张桂平和廖建桥(2014)发现高校的科研考核压力会导致教师的教学非伦理行为。因此, 高绩效要求会导致员工为了实现公司的绩效目标而采取有助于提高工作效率、但违背社会道德规范甚至是伤害其他利益相关者的行为。

假设1:高绩效要求对员工的亲组织不道德行为有正向影响。

2.2 道德推脱作为中介变量

高绩效要求是通过何种机制影响了员工的亲组织不道德行为?社会认知理论认为人们从事不道德行为的一个原因是因为一些认知机制减弱了道德规范对自身行为的约束(Bandura, 1991)。Bandura和同事(Bandura, Barbaranelli, Caprara, &Pastorelli, 1996; Bandura, 1999)认为个体都存在一个自我调节与监控系统。作为这个系统的一部分,大多数人都发展了关于道德行为的自我标准。当自我调节机制正常运行时, 不道德行为就会被阻止,因为如果人们的行为违反了自己的道德标准, 他们就会产生负罪感并受到良心的谴责。但是一旦这种自我监控机制被破坏, 自我道德规范对人的约束便随之减弱, 从而致使不道德行为的出现。Bandura和同事将这一现象称为道德推脱(Bandura et al.,1996; Bandura, 1999)。尽管社会认知理论将道德推脱视为一个稳定的个人特质(Bandura et al., 1996;Moore et al., 2012), 近年的研究开始将道德推脱视为可被情境所影响的心理机制(Chen et al., 2016;Duffy, Scott, Shaw, Tepper, & Aquino, 2012; Kish-Gephart, Detert, Treviño, Baker, & Martin, 2014;Martin, Kish-Gephart, & Detert, 2014)。基于这种观点, 本研究将道德推脱视为员工面对高绩效要求时做出亲组织不道德行为的中介机制。

来自主管的高绩效要求为员工启动道德推脱提供了恰当的条件。在面对高绩效压力时, 员工会把自己所承担的任务指标视为是企业发展必须的要求。由于亲组织不道德行为损害的对象往往是企业外部的群体, 所以容易导致员工把错误归咎于受害者自身的不当或是市场竞争的残酷。社会心理学家将这一可能性称之为群体间偏见(intergroup bias,Hewstone, Rubin, & Willis, 2002), 即人们倾向于对组内成员(in-group member)持有正面积极的评价, 而相对贬低组外人员的能力和贡献。这些偏见导致了人们对组外人员一般会抱有行为歧视和刻板印象。通过这样的心理过程, 个体会将自身所经历的绩效压力解释为服务于领导或者公司发展, 从而启动道德解脱, 使得个体不受到自我道德标准的约束, 把一些非道德行为解释为市场竞争中必须的“正当的”商业行为或手段。

当高绩效要求启动了道德推脱机制时, 员工对自身不道德行为的自我监督和调控机制将会失效(Bandura, 1999)。透过重新解释不当行为, 最终弱化自己所应承担的道德责任以及由此产生的负罪感, 使得他们的一些不当行为的道德可接受性增强。失去了社会道德规范和自我道德标准的约束,他们从事不道德活动的可能性会大大增加。基于社会认知理论的这一判断已经得到现有研究的支持,例如研究者发现道德推脱会导致攻击性行为(Bandura et al., 1996)、不道德决策(Detert et al.,2008)、不道德行为(Moore et al., 2012)和社会阻抑(Duffy et al., 2012)等。因此, 在面对高绩效任务压力时, 启动了道德推脱机制的员工会采用各种可能的手段实现自己的绩效目标。其中, 采用一些可能损害社会或是组织外群体的亲组织不道德行为的可能性最大。如前所述, 员工会将这些亲组织不道德行为视为谋求公司发展和提升公司竞争优势而从事的“正常的”商业行为, 并将这些行为的责任主体推脱给领导或公司, 把这些行为的后果视为外面群体的咎由自取(Umphress & Bingham, 2011)。综上所述, 在假设2中提出了道德推脱的中介作用:

假设2:道德推脱在高绩效要求和亲组织不道德行为之间起到了中介作用。

2.3 感知的市场竞争作为一个调节变量

如前所述, 高绩效要求下道德推脱产生的一个原因在于员工倾向于将自己的不道德行为解释为市场竞争中必要的、甚至是正当的商业手段。因此,本研究选择的一个调节变量是感知的市场竞争。这一变量是指员工对其所身处的市场在社会和物质资源等各方面竞争程度的认知(Birkinshaw, Hood,& Jonsson, 1998)。

企业之间对各种资源和市场份额的争夺会直接影响到员工任务完成的难易程度。在员工感受到较高的市场竞争情况下, 他们会预期到竞争对手的存在让自己实现领导的高绩效要求变得非常艰难,特别是仅仅依靠一些常规的工作活动或是手段。他们会更加强烈地感受到因无法实现任务目标带来的各种负面结果(Schweitzer et al., 2004)。市场的残酷使得他们更加容易忽视竞争对手以及社会的整体利益, 将一些有助于完成任务目标的亲组织不道德行为解释为维护公司的生存、促进公司的发展而做出的“正当”行为。因此, 在感知到较高的市场竞争后, 员工更加容易因为应对高绩效的任务要求而放松自己的道德标准, 为一些亲组织不道德行为进行道德推脱(Chen et al., 2016)。

而在员工感受到较低的市场竞争时, 他们感受到企业发展所需的物质和社会资源充足, 从而有利于降低领导的高绩效要求给员工带来的任务压力。在这种情况下, 员工会自觉遵守自己的道德标准和社会规范, 道德推脱的可能性会显著降低。作为一名社会人, 他们没有必要为了提高个人绩效而挑战自我的道德标准, 从而产生负罪感(Jennings,Mitchell, & Hannah, 2015)。Schweitzer等人(2004)的研究也发现只有面对难以实现的目标任务时, 员工才倾向于从事不道德行为。因此, 在员工感知较低的市场竞争时, 他们在面对高绩效目标要求时,产生道德推脱的可能性会大大降低。

假设3a:感知的市场竞争调节了高绩效要求与道德推脱之间的关系。具体而言, 这一关系当员工感知的市场竞争程度高时相对较强, 而当员工感知的市场竞争程度低时相对较弱。

结合假设2和假设3a, 本研究提出一个被调节的中介假设(如图1所示):高绩效要求→道德推脱→亲组织不道德行为之间的间接关系会因为员工感知的市场竞争程度不同而出现不同(如图 1所示)。在感知到较高的市场竞争时, 员工为了实现领导的高绩效要求, 往往会为其即将进行的亲组织不道德行为进行道德推脱, 将这些亲组织不道德行为合理化为服务于公司的生存和发展, 从而降低自己的道德责任, 减轻内心的矛盾和冲突。而在他们感知到较低的市场竞争时, 员工会较容易地达到领导的高绩效要求, 这时他们不需要挑战自我的道德标准和普遍的社会规范。因此高绩效要求 → 道德推脱 → 亲组织不道德行之间的间接关系会相应减弱。

假设3b:感知的市场竞争正向地调节了高绩效要求与亲组织不道德行为之间通过道德推脱的间接关系。具体而言, 这一间接关系在员工感知的市场竞争程度高时相对较强, 而当员工感知的市场竞争程度低时相对较弱。

2.4 道德认同作为一个调节变量

感知到的市场竞争水平反映的是外界环境对高绩效要求与员工道德推脱之间关系的影响。在此基础上, 本研究进一步提出道德认同(moral identity)作为一个描述个体差异的调节变量。这一概念是指“由一系列道德特质构成的自我界定, 例如诚实、关爱和同情心等” (Aquino & Reed, 2002: 1424)。它描述的是个体在道德层面如何思考他们自己, 反映了这些普遍的道德特质在人们心中的重要程度(Mayer,Aquino, Greenbaum, & Kuenzi, 2012; Shao, Aquino,& Freeman, 2008)。道德认同一直被认为是一个相对稳定的个体差异变量(Aquino & Reed, 2002; Shao et al., 2008)。与感知的市场竞争的正向调节效应不同, 员工的道德认同将会弱化高绩效要求与道德推脱之间关系。

高道德认同的员工具有较强的道德自制能力,他们更会重视和维护自己的道德认同(Aquino &Reed, 2002)。研究表明, 高道德认同的人会扩大自己伦理思考的范畴, 更具有普世的人道主义精神,而非只关心与自己关系紧密的群体(Reed & Aquino,2003)。在面对高绩效压力时, 高道德认同的员工在进行行为选择时会顾及企业外的消费者、竞争者等群体的利益, 关心自己的行为可能对别人造成的伤害。因此, 高道德认同的员工在完成自己的绩效目标时, 更加容易启动自我坚持的道德准则, 遵守自己的道德品质, 从而有效地阻止道德推脱认知机制的发生。

与此相反, 低道德认同则意味着员工并不十分看重道德特质的约束, 也意味着他们的道德自制能力较低。当在面对高绩效的工作要求时, 他们更会关注如何完成领导布置的任务要求而忽略企业外部的群体。相对道德认同较高的员工, 他们更加容易将自己的行为解释为迫于权威命令和维护利益而进行的“正当”竞争行为。因此, 本研究提出道德认同会显著降低高绩效要求和道德推脱之间的关系。与这一逻辑类似, 研究表明, 道德认同显著地弱化了员工不公正感与针对消费者的破坏行为之间的正向关系(Skarlicki, van Jaarsveld, & Walker,2008; Skarlicki, van Jaarsveld, Shao, Song, & Wang,2016)。综合以上的讨论, 本文提出以下假设:

假设4a:道德认同负向地调节了高绩效要求与道德推脱之间的关系。具体而言, 这一关系对于高道德认同的员工而言相对较弱, 而对于低道德认同的员工而言相对较强。

结合假设2和假设4a, 本文提出一个被调节的中介假设:高绩效要求→道德推脱→亲组织不道德行为之间的间接关系会因为员工的道德认同水平不同而出现不同(如图1所示)。相较于低道德认同的员工, 高道德认同的员工更加看重自身的道德品质, 即使面对高绩效要求的压力他们仍倾向于遵守道德规范而非为不道德行为进行合理化的道德推脱。而低道德认同的员工在面对同样的高绩效要求时, 则会为了实现这一要求采用包括不道德手段在内的各种方式, 并启动道德推脱机制为自己的不道德行为进行合理化开脱。

假设4b:道德认同调节了高绩效要求与亲组织不道德行为之间通过道德推脱的间接关系。具体而言, 这一间接关系对于高道德认同的员工而言相对较弱, 而对于低道德认同的员工而言相对较强。

图1 理论模型

3 研究方法

3.1 研究样本和程序

本研究的数据来自一家连锁超市公司。为了应对零售市场中激烈的竞争, 该公司一直给各门店制定高于行业增长率的绩效指标, 并落实到每位员工身上。此次共有来自35家门店的300名负责不同类别商品的一线员工参与了此次调查。由于不同的商品其所在细分市场的竞争强度是不同的, 所以即使是同一门店的员工由于其负责的商品不同, 所感知的市场竞争也是不同的。为了控制同源偏差(Podsakoff, MacKenzie, Lee, & Podsakoff, 2003), 作者在两个时间点发放了问卷:在第一份问卷中, 参与调查的员工回答了高绩效要求、道德推脱、道德认同和感知的市场竞争等信息。1个月后, 员工回答了亲组织不道德行为的信息。所有的英文量表都遵循标准的翻译和回译程序翻译成了中文。本研究中所有变量采用李克特5点量表。在删除了不合格的问卷后, 最终成功匹配两个时间点的问卷数量为225份, 问卷回收率为75%。

3.2 测量量表

高绩效要求:本研究采用了Podsakoff, McKenzie,Moorman和Fetter (1990)开发的3道题目, 包括我们部门的领导“对我有很高的绩效要求”, “坚持要求我达到最佳工作绩效”, 和“激励我设定较高水平的绩效目标”。在本研究中, 其一致性信度系数为0.81。

道德推脱:基于社会认知理论的道德推脱是一个宽泛、涉及了多种可能机制的概念(Kish-Gephart et al., 2014)。因此, 研究者需要区分特定情境下的道德推脱机制。本研究的主要目的在于测量员工在高任务压力下为亲组织不道德行为进行道德推脱的心理状态。为了能够更好地达到这一目的, 本研究采用了Chen等(2016)修订过的3道题目:“为了保护公司的利益, 不坚守彻底的真实也是可以的”,“为了保护公司的利益, 美化事实也是可以的”和“为了保护公司的利益, 对公众隐瞒对本公司不利的信息也是可以的”。在本研究中, 其一致性信度系数为0.89。

亲组织不道德行为:本文采用了 Umphress等(2010)开发的6道题目。代表性题目如“如果能帮到公司, 我会对消费者和客户夸大宣传我公司的产品和服务”。在本研究中, 其一致性信度系数为0.78。

感知的市场竞争:本文采用了 Birkinshaw等(1998)开发的4道题目。代表性题目如“我们当地市场的竞争很激烈”。在本研究中, 其一致性信度系数为0.76。

道德认同:本文采用Aquino和Reed (2002)开发的内在化道德认同量表, 共5道题目。代表性题目如“做一个具备上述品性的人对我来说非常重要”。在本研究中, 其一致性信度系数为0.92。

控制变量:根据Kish-Gephart等(2010)的元分析结果和Umphress等(2010)的研究, 本研究控制了员工的性别、年龄、教育水平、任职时间和社会称许性。性别采用哑变量进行测量:女性计为 1, 男性计为0。年龄用四类进行测量:20岁或以下, 21~30岁, 31~40岁, 41~50岁及以上。教育水平用三类来测量:中学或以下、大专和大学。任职时间是用员工入职年限为度量。社会称许性是采用Steenkamp,De Long和Baumgartner (2010)发展的10道题目进行测量。代表性题目如“我从不掩饰我的错误”, 其一致性信度系数为0.82。

3.3 分析方法

本研究中, 由于嵌套效应(nesting effect)的存在(多位员工属于同一门店), 导致观测样本缺乏独立性。因此, 本研究采用Mplus 7软件构建多层次结构方程模型, 根据 Preacher, Rucker和 Hayes(2007)提出的方法检验被调节的中介模型, 所有估计采用蒙特卡罗模拟(Monte Carlo simulation)的方法经过20,000次可重复随机抽样, 估计出交互项的无偏置信区间(Preacher & Selig, 2012)。

4 数据分析结果

4.1 验证性因子分析

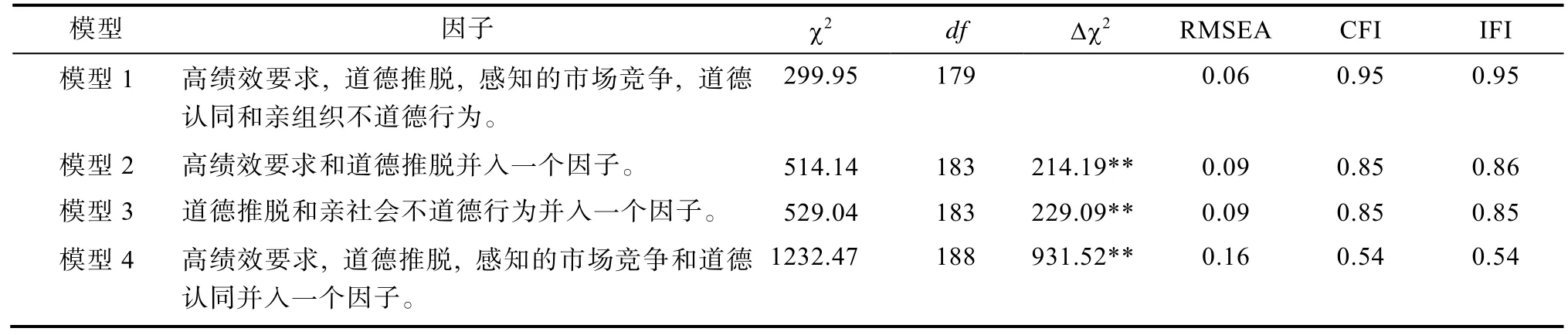

本研究测量了5个主要变量:高绩效要求、道德推脱、感知的市场竞争、道德认同和亲组织不道德行为。本文应用验证性因子分析技术评估了变量测量之间的区分效度。如表1所示, 观测数据与假设模型(模型1)之间的拟合度很好(χ2=299.95,df=179; RMSEA=0.06, CFI=0.95, IFI=0.95), 且模型1中的所有题目在其测量构念上的标准化因子载荷都在0.01水平上显著, 表明了构念测量具有较好的聚合效度。而3种替代模型(模型2-4)与实际观测数据之间拟合度则较差, 卡方检验和模型拟合指数都显示假设模型与代替模型之间差异显著。

最后, 我们在基准模型中加入一个方法因子(method factor), 以检验共同方法造成的偏差(Podsakoff et al., 2003)。结果显示, 加入方法因子之后模型拟合度相较于基准模型并没有显著的提升(2=71.65,df=21,p> 0.05), 可见本研究设计的5个主要变量并没有严重的共同方法偏差问题。

表1 测量模型的比较

4.2 描述性统计

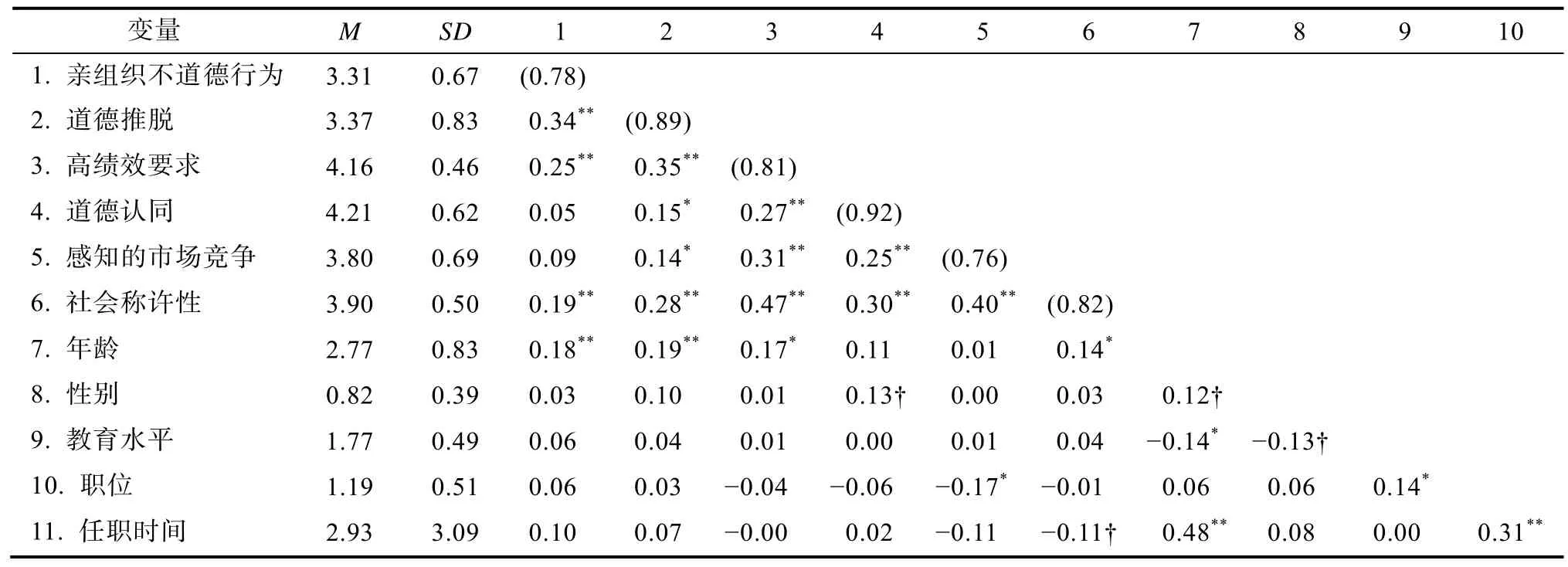

表2报告了本研究所涉及变量的均值、标准差和变量之间的相关系数。高绩效要求与道德推脱(r=0.35,p< 0.01)和亲组织不道德行为(r=0.25,p<0.01)都呈显著正相关, 道德推脱与亲组织不道德行为(r=0.34,p< 0.01)呈显著正相关。

4.3 假设检验

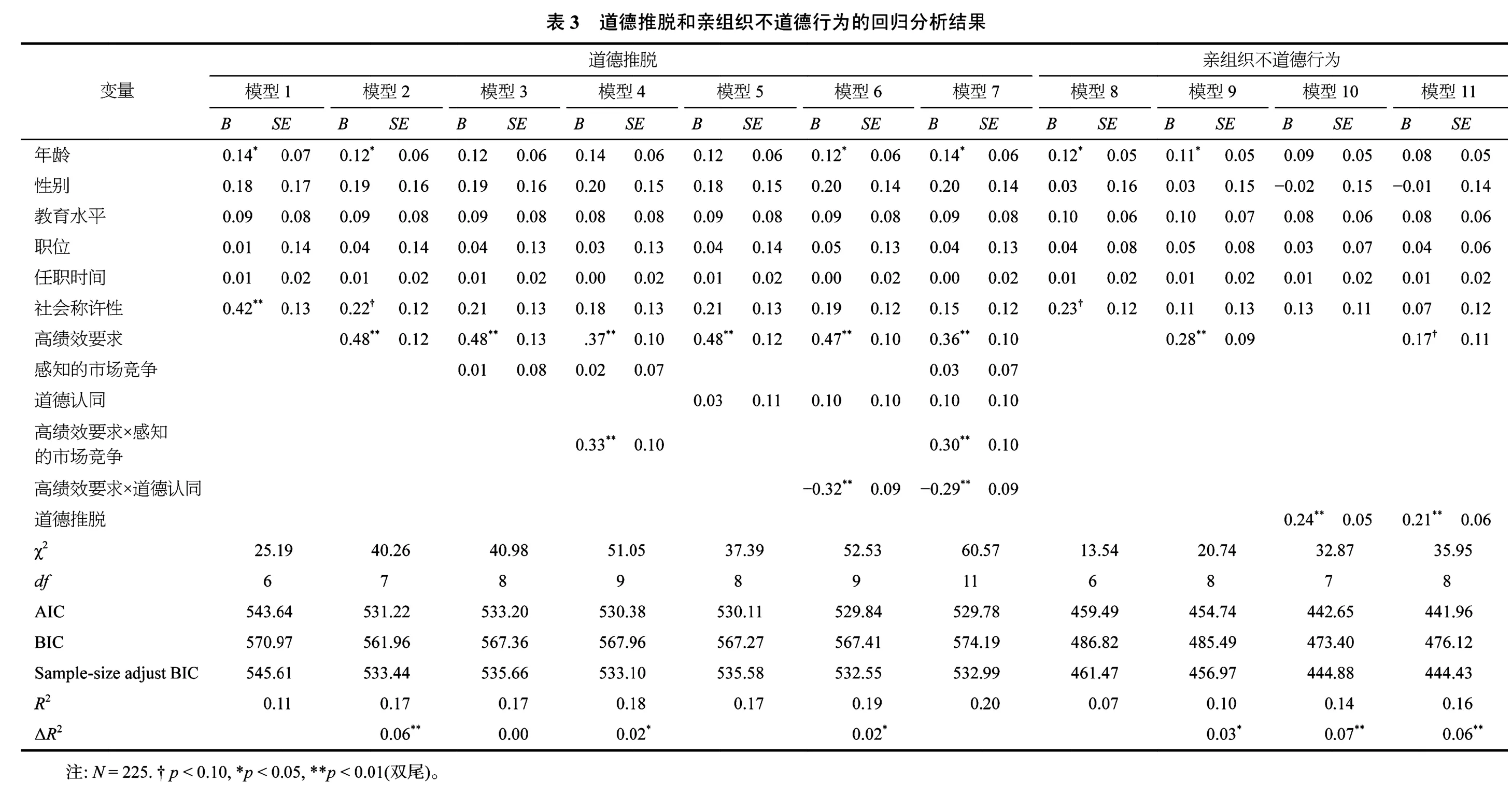

假设1提出了高绩效要求对亲组织不道德行为的直接效应。回归分析结果报告在表3中。模型9的结果显示, 在控制了员工的性别、年龄、教育水平、职位、任职时间和社会称许性等控制变量后, 高绩效要求对亲组织不道德行为有显著的正向影响(B=0.28,SE=0.09,p< 0.01)。因此, 假设1得到了观察数据的支持。

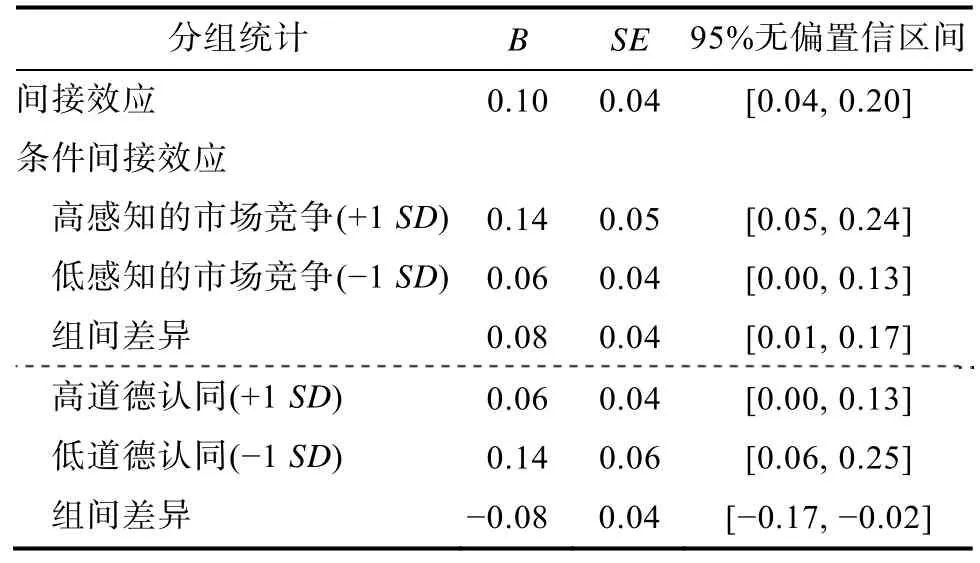

假设2提出了道德推脱的中介角色。参照Baron和Kenny (1986)推荐的程序, 模型2表明, 高绩效要求对道德推脱有显著的正向影响(B=0.48,SE=0.12,p< 0.01)。模型10中的结果显示, 道德推脱对亲组织不道德行为有显著的正向影响(B=0.24,SE=0.05,p< 0.01)。当把高绩效要求和道德推脱同时放入回归方程后(模型 11), 高绩效要求对亲组织不道德行为的显著影响减弱(B=0.17,SE=0.11,p<0.10), 而道德推脱对亲组织不道德行为有显著的正向影响(B=0.21,SE=0.06,p< 0.01)。为了进一步检验这一假设, 采用蒙特卡罗模拟的方法估计这一间接效应的无偏置信区间。结果如表4所示, 高绩效要求与亲组织不道德行为之间通过道德推脱的间接效应显著(B=0.10,SE=0.04, 95%的无偏置信区间为[0.04, 0.20])。因此, 假设2得到了观察数据的支持。

表2 均值、标准差、相关系数和信度估计

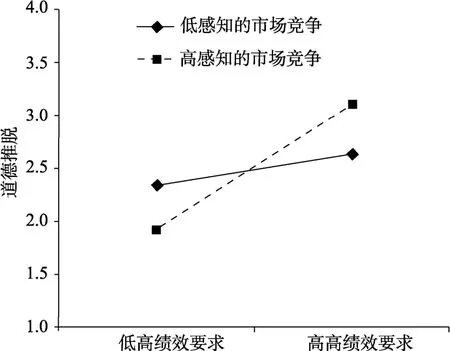

假设 3a提出, 感知的市场竞争正向调节了高绩效要求与道德推脱之间的关系。如表3中的模型4所示, 感知的市场竞争与高绩效要求的交互项对道德推脱有显著的正向影响(B=0.33,SE=0.10,p<0.01), 这一交互项大约解释了道德推脱总方差的2%。如表3中的模型 7所示, 当两个交互项(高绩效要求×市场竞争、高绩效要求×道德认同)同时放进模型后, 感知的市场竞争与高绩效要求的交互项对道德推脱仍有显著的正向影响(B=0.30,SE=0.10,p< 0.01)。图2描绘出了这一调节效应:对于高感知的市场竞争的群体(高于平均值1个标准差)来说, 高绩效要求对道德推脱的影响较为明显(B=0.57,SE=0.11,p< 0.01), 而对于低感知的市场竞争的群体(低于平均值 1个标准差), 这一关系不显著(B=0.16,SE=0.13,n.s.), 而且高低两个群体的差异也是显著的(Bdiff=0.42,SE=0.14,p< 0.01)。因此, 假设3a得到了支持。

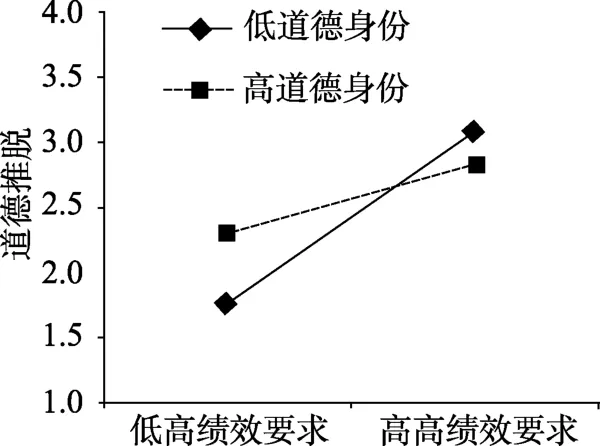

假设 4a提出, 道德认同负向调节了高绩效要求与道德推脱之间的关系。如表3中模型6所示, 道德认同与高绩效要求的交互项对道德推脱有显著的负向影响(B=−0.32,SE=0.09,p< 0.01)。如表3中模型 7所示, 当高绩效要求×市场竞争、高绩效要求×道德认同等两个交互项同时放进模型, 道德认同与高绩效要求的交互项对道德推脱的负向影响仍显著(B=−0.29,SE=0.09,p< 0.01)。图 3 显示的是道德认同对高绩效要求与道德推脱之间关系的调节效应:在高道德认同组, 高绩效要求与道德推脱的关系较弱(B=0.18,SE=0.12,n.s.), 而对低道德认同的群体, 高绩效要求对道德推脱的影响较为明显(B=0.55,SE=0.12,p< 0.01), 而且高低两个群体有显著的差异(Bdiff=−0.37,SE=0.14,p<0.01)。因此, 假设4a得到了支持。

图2 高绩效要求和感知的市场竞争对道德推脱的交互关系

图3 高绩效要求和道德认同对道德推脱的交互关系

假设3b和4b提出了两个被调节的中介效应模型。这两个假设的检验是采用了刘东、张震和汪默(2012)推荐的蒙特卡罗模拟方法估计条件间接效应的无偏置信区间。如表4所示, 高绩效要求→道德推脱→亲组织不道德行为之间的间接效应在高感知的市场竞争组显著(B=0.14,SE=0.05, 95%的无偏置信区间为[0.05, 0.24], 不包括 0), 而在低感知的市场竞争组这一关系较弱(B=0.06,SE=0.04,95%的无偏置信区间为[0.00, 0.13], 不包括 0)。其组间差异达到了显著性水平(Bdiff=0.08,SE=0.04,95%的无偏置信区间为[0.01, 0.17], 不包括 0)。然而, 这一间接效应在高道德认同组(B=0.06,SE=0.04, 95%的无偏置信区间为[0.00, 0.13], 不包括0)弱于在低道德认同组(B=0.14,SE=0.06, 95%的无偏置信区间为[0.06, 0.25], 不包括0)。其组间差值也达到显著性水平(Bdiff=−0.08,SE=0.04, 95%的无偏置信区间为[−0.17, −0.02], 不包括 0)。因此,假设3b和4b得到了观察数据的支持。

表4 被调节的中介效应分析结果

5 讨论与结论

5.1 结果讨论

通过对某零售企业225名员工进行了两阶段的调查, 研究结果发现:(1)高绩效要求与员工亲组织不道德行为存在正向相关关系; (2)道德推脱在高绩效要求与员工亲组织不道德行为的关系中起到了中介作用; (3)感知的市场竞争正向调节了高绩效要求与道德推脱之间的关系, 而道德认同负向调节了高绩效要求与道德推脱之间的关系; (4)高绩效要求通过中介心理变量对亲组织不道德行为的间接效应受到了感知的市场竞争的正向调节也受到了个人的道德认同的负向调节。本研究的理论贡献与实践启示主要表现在以下三点:

第一, 本研究成功地将高绩效要求与亲组织不道德行为联系起来, 揭示了领导对下属的高绩效要求将会导致员工为了维护和提高公司的利益进行不道德行为。在过去的研究中, 学术界长期以来关注的是高绩效要求对于员工的工作绩效有正面影响, 如对于工作绩效、组织公民行为和员工创造力等起到促进作用(Grant, 2012; Piccolo & Colquitt,2006; Shin & Zhou, 2003)。但对于领导对下属的高绩效要求的负面作用却很少有研究探索。本研究发现, 为了实现领导的高绩效要求, 下属会采取不道德行为的方式以达成领导的高绩效要求, 这些行为从短期看或许对企业有利, 但最终会对企业的市场声誉和发展前景带来严重的损害(Schweitzer et al.,2004)。本研究希望学术界进一步思考和探究那些通常认为是对企业有利的态度和行为的道德影响,从而为了解工作场所不道德行为的出现提供更有力且丰富的信息, 以帮助企业有效地管理不道德行为的出现。

第二, 本研究根据社会认知理论提出了高绩效要求影响员工亲组织不道德行为的心理中介变量:道德推脱。员工面对越高的高绩效要求时, 就会采取各类可能的做法以实现这一要求, 特别是采用不道德的方式。此时员工会将不道德行为合理化成为了企业的整体利益和长期发展的商业活动, 即通过启动道德推脱的机制来合理化其不道德行为。如前文所述, 自 Bandura提出道德推脱理论后, 这一构念就被作为个体特质来研究(Bandura et al., 1996;Detert et al., 2008; Moore et al., 2012)。近年来, 学者们开始从情境的角度研究这一构念(Chen et al.,2016; Kish-Gephart et al., 2014; Duffy et al., 2012),认为工作场所不道德行为的出现并不是因为人自身的善恶或道德品质的优劣, 而是由于企业的管理水平和领导方式等外在因素所致。本研究首次提出了领导行为对于道德推脱的影响, 进一步拓展了情境视角道德推脱的研究。

第三, 本研究从正反两个角度探索高绩效要求与员工亲组织不道德行为之间的间接效应的边界条件。研究结果表明, 感知的市场竞争显著地强化了高绩效要求与道德推脱之间的关系:对于感知市场竞争高的员工而言, 他们在面对高绩效要求时更加倾向于进行道德推脱。同时发现, 道德认同显著地弱化了高绩效要求与道德推脱之间的关系:相较于高道德认同的员工, 低道德认同的员工在面对高绩效要求时更加倾向于进行道德推脱。本文的发现为公司管理这类行为提供了理论建议, 企业面对竞争时, 应该在强调绩效要求的同时强化道德目标的重要性, 同时在企业内部强化道德管理系统(莫申江, 王夏阳, 陈宏辉, 张麟, 2015), 鼓励道德领导行为(Brown, Treviño, & Harrison, 2005), 强化员工的道德意识, 呼吁员工用合乎道德的做法以实现企业所设定的高绩效要求。

5.2 研究局限和未来的研究方向

本研究虽然从不同的时间点收取数据, 但依然无法做出因果关系的结论。未来的研究可以采用实验的方法或收集交叉滞后面板数据(cross-lagged panel data)进行因果关系的检验, 从而提供更为有力的证据。其二, 本文引入了员工感知的市场竞争作为调节变量, 但只收集一个零售行业的数据并使用的是员工的主观感知, 未来的研究可以收集不同行业的数据, 并采用客观的市场竞争数据代替员工的主观感知。其三, 本研究认为高绩效要求会带来亲组织不道德行为这一现象应该是普遍存在于商业社会中, 而只从中国情境收集了数据。未来可以收集不同国家的数据进行验证, 并可以引入文化等变量对亲组织不道德行为进行跨文化研究。

5.3 结论

本研究通过分析高绩效要求影响亲组织不道德行为的心理机制及其边界条件, 拓展了对于亲组织不道德行为的研究。考虑到中国经济长期高速发展, 不论是政府和企业都会设定较高的增长目标并层层落实细化到个人, 而随着全球经济增速放缓和国内市场竞争加剧, 探究高绩效要求所带来的不道德行为在中国的组织情境下显得尤为重要。企业管理者应该看到高绩效要求可能导致的不道德行为,努力推动组织内部的道德文化或氛围的建立, 鼓励道德领导, 强化企业员工的道德认同或道德意识。这对于企业长远的健康发展是非常有必要的。

Alicke, M.D., & Sedikides, C.(2009).Self-enhancement and self-protection: What they are and what they do.European Review of Social Psychology, 20, 1–48.

Aquino, K., & Reed, A.(2002).The self-importance of moral identity.Journal of Personality and Social Psychology, 83,1423–1440.

Audi, R.(2007).Can utilitarianism be distributive? Maximization and distribution as criteria in managerial decisions.Business Ethics Quarterly, 17, 593–611.

Bandura, A.(1986).Social foundations of thought and action:A social cognitive theory.Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, Inc.

Bandura, A.(1991).Social cognitive theory of self-regulation.Organizational Behavior and Human Decision Processes,50, 248–287.

Bandura, A.(1999).Moral disengagement in the perpetration of inhumanities.Personality and Social Psychology Review,3, 193–209.

Bandura, A., Barbaranelli, C., Caprara, G.V., & Pastorelli, C.(1996).Mechanisms of moral disengagement in the exercise of moral agency.Journal of Personality and Social Psychology, 71, 364–374.

Baron, R.M., & Kenny, D.A.(1986).The moderator-mediator variable distinction in social psychological research:Conceptual, strategic, and statistical consideration.Journal of Personality and Social Psychology, 51, 1173–1182.

Birkinshaw, J., Hood, N., & Jonsson, S.(1998).Building firm-specific advantages in multinational corporations: The role of subsidiary initiative.Strategic Management Journal,19, 221–241.

Brown, M.E., Treviño, L.K., & Harrison, D.A.(2005).Ethical leadership: A social learning perspective for construct development and testing.Organizational Behavior and Human Decision Processes, 97, 117–134.

Chen, M., Chen, C.C., & Sheldon, O.J.(2016).Relaxing moral reasoning to win: How organizational identification relates to unethical pro-organizational behavior.Journal of Applied Psychology, 101, 1082–1096.

Detert, J.R., Treviño, L.K., & Sweitzer, V.L.(2008).Moral disengagement in ethical decision making: A study of antecedents and outcomes.Journal of Applied Psychology,93, 374–391.

Duffy, M.K., Scott, K.L., Shaw, J.D., Tepper, B.J., &Aquino, K.(2012).A social context model of envy and social undermining.Academy of Management Journal, 55,643–666.

Grant, A.M.(2012).Leading with meaning: Beneficiary contact, prosocial impact, and the performance effects of transformational leadership.Academy of Management Journal, 55, 458–476.

Hewstone, M., Rubin, M., & Willis, H.(2002).Intergroup bias.Annual Review of Psychology, 53, 575–604.

Jennings, P.L., Mitchell, M.S., & Hannah, S.T.(2015).The moral self: A review and integration of the literature.Journal of Organizational Behavior, 36, S104–S168.

Kish-Gephart, J.J., Detert, J., Treviño, L.K., Baker, V., &Martin, S.(2014).Situational moral disengagement: Can the effects of self-interest be mitigated?Journal of Business Ethics, 125, 267–285.

Kish-Gephart, J.J., Harrison, D.A., &Treviño, L.K.(2010).Bad apples, bad cases, and bad barrels: Meta-analytic evidence about sources of unethical decisions at work.Journal of Applied Psychology, 95, 1–31.

Li, X.C., & Chen, B.(2013).Explosive enterprise immoral actions and ineffective government regulations: Institutional analysis of product safety and regulation.Economic Research Journal,(10), 98–111, 123.

[李新春, 陈斌.(2013).企业群体性败德行为与管制失效——对产品质量安全与监管的制度分析.经济研究,(10),98–111, 123.]

Liu, D., Zhang, Z., & Wang, M.(2012).Mono-level and multilevel mediated moderation and moderated mediation:Theorization and test.In X.P.Chen, A.Tsui, & L.Farh(Eds.),Empirical methods in organization and management research(2nd ed., pp.543–578).Beijing: Peking University Press.

[刘东, 张震, 汪默.(2012).被调节的中介和被中介的调节:理论构建与模型检验.见 陈晓萍, 徐淑英, 樊景立(编)组织与管理研究的实证方法(第二版, pp.543–578).北京: 北京大学出版社.]

Locke, E.A., & Latham, G.P.(1990).A theory of goal setting and task performance.Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

Locke, E.A., & Latham, G.P.(2002).Building a practically useful theory of goal setting and task motivation: A 35-year odyssey.American Psychologist, 57, 705–717.

Locke, E.A., & Latham, G.P.(2006).New directions in goal-setting theory.Current Directions in Psychological Science, 15, 265–268.

Martin, S.R., Kish-Gephart, J.J., & Detert, J.R.(2014).Blind forces: Ethical infrastructures and moral disengagement in organizations.Organizational Psychology Review, 4, 295–325.

Mayer, D.M., Aquino, K., Greenbaum, R.L., & Kuenzi, M.(2012).Who displays ethical leadership, and why does it matter? An examination of antecedents and consequences of ethical leadership.Academy of Management Journal, 55,151–171.

Mo, S.J., Wang, X.Y., Chen, H.H., & Zhang, L.(2015).From the reverence and respect to heart and soul: A new perspective of the organizational ethical system solving the predicament of employees quitting their job.Management World,(2), 137–152.

[莫申江, 王夏阳, 陈宏辉, 张麟.(2015).由敬畏到人心: 组织伦理系统破解员工离职困局的新视角——以山东老家饮食连锁公司为例.管理世界,(2), 137–152.]

Moore, C., Detert, J.R., Treviño, L.K., Baker, V.L., & Mayer,D.M.(2012).Why employees do bad things: Moral disengagement and unethical organizational behavior.Personnel Psychology, 65, 1–48.

Moore, C., & Gino, F.(2013).Ethically adrift: How others pull our moral compass from true north, and how we can fix it.Research in Organizational Behavior, 33, 53–77.

Moore, C., & Gino, F.(2015).Approach, ability, aftermath: A psychological process framework of unethical behavior at work.The Academy of Management Annals, 9, 235–289.

Piccolo, R.F., & Colquitt, J.A.(2006).Transformational leadership and job behaviors: The mediating role of core job characteristics.Academy of Management Journal, 49,327–340.

Podsakoff, P.M., MacKenzie, S.B., Lee, J.Y., & Podsakoff, N.P.(2003).Common method biases in behavioral research: A critical review of the literature and recommended remedies.Journal of Applied Psychology, 88, 879–903.

Podsakoff, P.M., MacKenzie, S.B., Moorman, R.H., & Fetter,R.(1990).Transformational leader behaviors and their effects on followers’ trust in leader, satisfaction, and organizational citizenship behaviors.Leadership Quarterly,1, 107–142.

Preacher, K.J., Rucker, D.D., & Hayes, A.F.(2007).Addressing moderated mediation hypotheses: Theory,methods, and prescriptions.Multivariate Behavioral Research,42, 185–227.

Preacher, K.J., & Selig, J.P.(2012).Advantages of Monte Carlo confidence intervals for indirect effects.Communication Methods and Measures, 6, 77–98.

Reed, A., & Aquino, K.F.(2003).Moral identity and the expanding circle of moral regard toward out-groups.Journal of Personality and Social Psychology, 84, 1270–1286.

Schweitzer, M.E., Ordóñez, L., & Douma, B.(2004).Goal setting as a motivator of unethical behavior.Academy of Management Journal, 47, 422–432.

Shao, R.D., Aquino, K., & Freeman, D.(2008).Beyond moral reasoning: A review of moral identity research and its implications for business ethics.Business Ethics Quarterly,18, 513–540.

Shin, S.J., & Zhou, J.(2003).Transformational leadership,conservation, and creativity: Evidence from Korea.Academy of Management Journal, 46, 703–714.

Skarlicki, D, P., van Jaarsveld, D.D., Shao, R.D., Song, Y.H.,& Wang, M.(2016).Extending the multifoci perspective:The role of supervisor justice and moral identity in the relationship between customer justice and customerdirected sabotage.Journal of Applied Psychology, 101,108–121.

Skarlicki, D.P., van Jaarsveld, D.D., & Walker, D.D.(2008).Getting even for customer mistreatment: The role of moral identity in the relationship between customer interpersonal injustice and employee sabotage.Journal of Applied Psychology, 93, 1335–1347.

Steenkamp, J.B.E.M., De Long, M., & Baumgartner, H.(2010).Socially desirable response tendencies in survey research.Journal of Marketing Research, 47, 199–214.

Tang, Y., Liao, J., & Wang, S.(2012).Review of employee unethical behaviors in the workplace.Foreign Economics& Management, 34,40–48.

[谭亚莉, 廖建桥, 王淑红.(2012).工作场所员工非伦理行为研究述评与展望.外国经济与管理, 34(3), 40–48.]

Thau, S., Derfler-Rozin, R., Pitesa, M., Mitchell, M.S., &Pillutla, M.M.(2015).Unethical for the sake of the group:Risk of social exclusion and pro-group unethical behavior.Journal of Applied Psychology, 100, 98–113.

Treviño, L.K., Den Nieuwenboer, N.A., & Kish-Gephart, J.J.(2014).(Un)ethical behavior in organizations.Annual Review of Psychology, 65, 635–660.

Umphress, E.E., & Bingham, J.B.(2011).When employees do bad things for good reasons: Examining unethical proorganizational behaviors.Organization Science, 22, 621–640.

Umphress, E.E., Bingham, J.B., & Mitchell, M.S.(2010).Unethical behavior in the name of the company: The moderating effect of organizational identification and positive reciprocity beliefs on unethical pro-organizational behavior.Journal of Applied Psychology, 95, 769–780.

Yin, T.(1992, June).Sears is accused of billing fraud at auto centers.Wall Street Journal, B1.

Zhang, G.P., & Liao, J.Q.(2014).Relationship between academic appraisal stressors and university teachers’unethical behaviors.Chinese Journal of Management, 11,360–366.

[张桂平, 廖建桥.(2014).科研考核压力对高校教师非伦理行为的影响研究.管理学报, 11, 360–366.]

Zhao, J., Liao, J.Q., & Zhang, Y.J.(2011).The relationship between performance appraisal and worker counter-ethical behaviors: Literature review and future perspective.Management Review, 23(11), 102–109.

[赵君, 廖建桥, 张永军.(2011).绩效考核对员工反伦理行为的影响: 研究综述与未来展望.管理评论, 23(11),102–109.]