在童年记忆的时空里与你相遇

2017-01-24遛遛

遛遛

我与西西不仅在现实的世界里相遇和相处,他也许不知道,我也在自己童年记忆的另一重时空里与他不断相遇和相处着。他的童年不断唤起着我对童年的一切记忆,那个记忆中的小女孩,常常与现在的我一起,回应着他。

一

西西爸爸临时工作调动,我带着西西回成都,我的故乡,生活一段时间。

初到成都是9月,桂花香在润雨里裹得湿漉漉的。早晨,我穿过香气浮动的街心花园,送西西去幼儿园。下了公交车,我拉着他的手,走在马路边的街沿坎坎上。大概30年前,外公就是这样牵着我的手,走在这条路对面的那条街上,送我去幼儿园的。算起来,我已离开成都整整15年了。对我来说,成都的一切,在成都度过的童年的一切,都更多存在于我的记忆里,深夜时任意片段时常毫无章法地涌现出来。魂牵梦绕的东西,最终都在记忆里被咂摸得熠熠生辉。

牵着西西的手走这条童年每天走过的路,我一脚踏进了双重时空——这也许是异乡与故乡的本质不同吧:在异乡,所有的存在始终是物理的存在;但在故乡,漫长的记忆会将过去的影子若隐若现地投射在现实上,它们恍恍惚惚地重叠,交织成一道无从逃离的迷宫。街的这一边,记忆里爬满常青藤的红砖房,如今褪了色,残破斑驳着,在被城市发展遗忘的角落里守候迟迟未至的拆迁;我曾穿过那道铁门,飞奔进铁路新村,去找我最好的朋友——如今我们从已锈掉的铁门前经过,我的记忆却搜索到了院落深处好友家的位置,鸟瞰到自己与她坐在铺着凉席的床上玩着弹子棋;那个敞亮的大商店如今改建成了一家小型私人诊疗所,只有记忆能穿透粉红色的墙壁投影出一排玻璃柜台和柜台里的文具、糖果——我曾与小伙伴用捡来的10元钱心惊胆颤地在这儿买了双层文具盒和儿童水壶,最后被妈妈发现,所有东西都归了公。街的那一边,越过正在进行中的地铁工程,与西西年纪相仿的我,正牵着外公的手平行走着;他们是从新明园的院子里走出来的,在街角有麦粒素卖的商店那儿拐弯上的一环路;现在,他们该上人行天桥走过来了——天桥早被拆掉,成了高架公路桥,唯记忆能在空中勾画出它不复存在前的模样。

记忆可以复原很多不复存在的事物。即使物理的空间已经消逝,但你仍然可以在记忆中的那些空间里自由游走。就像外公,他在我高考那年去世了,但此刻他正在我记忆里这条街的时空里牵着我走路。也就像新明园的老院子,它前几年和周围的老房子一起被拆掉,原地正建起一个大型楼盘,但这并不会将那个老院子从我的记忆里抹去,相反,它栩栩如生、几近不朽地存在着:我依旧可以在记忆中那个院子的空间里自由地穿梭奔跑,跑到蓁蓁家楼下喊她出来玩,去心悦家让她妈妈帮我扎红头绳缠的辫子,还有舒舒家、张弓家、周易家,这些小伙伴儿的家我想去哪儿就去哪儿;我也可以在记忆的空间里,擦去收发室前写满收信人名字的黑板上我的名字,可以去自行车棚前看外公和一群老人打扑克牌,翻过漆着绿色油漆的铁栏杆躲藏在万年青丛中,或者在院子的任意一条道上跳皮筋、踢毽球……我还可以穿行到外公外婆位于三楼的家,推开他们坐在那儿抄菜谱或打扑克的窗户,看看搭建的阳台上的那几盆花,另一端的厨房灶台上,外公准备用来炒回锅肉的熟肉正在案板上散发着香气;二楼的徐婆婆和徐爷爷依旧坐在沙发上抽着烟斗,四楼住右边那户的陈艺姐姐正抱着排球跳着从三楼经过上楼。

让人怅然若失的,是当我意识到,那个空间里的一切人与物都失去了时间,包括被意识赋予了生命的我,她也永不会长大。现实里,那些依旧在联系的小伙伴们早已长大成家,而那些我所爱的老人们,都已离开。记忆有时会因缺失的某一环,突然阻隔思绪进入到过去时空的通道,比如,当我想要知道一些细枝末节——一个小伙伴家房子窗帘的颜色,或是妈妈那天穿的什么衣服,却怎么都想不起来的时候,我便感到,自己无法真正回到过去的时空里。再比如,我已不记得四楼上左边那户的房间里住着什么人了,记忆里那个房间逐渐成了可以随意进出的空屋。我甚至记得我在空无一人、静得出奇的客厅里发现过一筐玩具,其中有一只塑料长颈鹿,点缀着棕色的斑点。直到有一次,我翻看老照片,却发现满岁时的我也抱着一只塑料小鹿,与记忆中的那只一样;我开始怀疑自己的记忆,但那记忆又那样鲜活确凿,也许,我记住的只是我做过的一个梦。

存在于童年记忆里的空间,还有一个特别之处:它们都很大,不成比例的大,大得与长大后故地重游时再看到的空间很不相称。记忆中无比高大、空旷开阔,以至于滋生了种种幻想、渺小感,和曾是整个宇宙的那些地方,都变得矮小无奇了。我始终记得8岁的时候,表姐从攀枝花只身到成都来上中学,寄居在外婆家,和我睡一张床。她的中考临近,妈妈全力以赴保证我不会影响她。我很难接受自己的自由因此受到了拘束,也难以接受妈妈为了护表姐而时常对我很凶——那大概是我幼年最初萌生的“嫉妒”之情。有一次我吵闹不休,被妈妈打了一耳光,就决绝地离家出走了。我决定离开沙湾新明园,去城市的另一个地方——梁家巷,找爸爸。他的工作单位在那儿,是一处喧闹的菜市场深处、位于三楼的房子。在我的记忆里,那段标志着我人生第一次独自冒险的旅途,始终是险象重生、荆棘漫长的。我时刻警惕着,摆脱身后疑似跟踪我的成年人;在陌生的路段,我凭着直觉,或追随驶过的公交车找到方向。我在这座城市里足足跋涉了两个多小时,当我在爸爸的宿舍楼找到他时,他惊讶无比的表情让我很有成就感。然而,当我带着西西,再次从沙湾前往梁家巷时,记忆里的时空完全被扭曲了:这段路程实际上竟这样的短小而微不足道,不过是从一环的西北边走到了一环的正北边;那座我记忆中巨型的城市,那趟颇具英雄气概的远征,不过是在如今成都内环巴掌大的一点范围内进行的。

在这条送西西去幼儿园的路上,我时常邀请他到我童年记忆的花园里去逛逛。我指给西西看外公外婆过去的家,他不断问我关于祖祖的事,我不断解答他。我不知道这里的一切将会在他的童年记忆里留下何种时空感,也不知我所描述的记忆里的那个空间,是否还会在西西的记忆里存在。对童年的我来说,这段路曾是一段遥远的求学路;如今,我丈量它,却不过区区数百步——在西西的记忆里,这一定也是一段遥远的路程,也因此漫长的时间吧!在我带西西回来的前一个月,外婆去世了。我赶回成都,看着她的骨灰盒与外公的放在一起,暗想成都对我来说是越来越回不去的故乡了。没有想到,我还有这样一个机会,修复我与它的纽带和联系。

在我与成都发生联系的30多年里,爸爸妈妈搬过很多次家:我上初中时,爸爸妈妈有了新家,带着我从新明园搬了出来,到了沙湾;我上大学时,他们又从沙湾搬到了西南交大附近;西西出生时,他们又搬到了九里堤。但其实,所有这些搬家都在一个很小的范围内,从未曾搬离他们熟悉的生活圈。无论南城如何高速发展,他们从未想过、也根本不愿意离开这片老区域。这里的时空有一种与众不同的特点,“熟人社会”的脉络还延续着,无数汇合的和平行的时间,织成一张错综复杂又相互交错的网,在人与人之间建立起种种神秘的联系——我会在公交车上碰到买馒头的这个阿姨或买油条的那个叔叔;也会在去幼儿园接孩子时偶遇多年未曾谋面的童年伙伴,她女儿的班级就在西西隔壁;故人离开了,却从未走散,妈妈永远说得出过去街坊邻居的去处和近况;新的街坊邻居也总是可以与你像熟人一样攀谈和摆起龙门阵来。

把西西送到幼儿园时,他有时向我感慨:“时间过得好快啊!又到周五啦!”这个幼儿园也曾是我上过的幼儿园。在我的记忆里,这儿有一个巨大的操场,我们在这里开二十几个班级共同参加的大型演艺活动,跳花环舞,大合唱,我还曾演奏过小提琴——因为操场太辽阔,根本没人能听到我拉的是什么。然而,当我再次打量这个在记忆里无比熟悉的幼儿园时,它却那么的陌生:它的操场不算小,但也绝对不算很大;在我记忆里有着无穷无尽长走廊、无数个教室的教学楼,却不过是一圈围合起来的四层高楼房。当我看到西西在我胸部以下的海拔高度活动时,我开始忍不住想象他的时空:那必定是个比我所能看到的世界广阔得多的世界,一切都更魁梧,一切都更伟大。当我接西西放学,穿过那条狭窄的过道,被西西拖拽着在各种卖小玩具、气球和零食的摊位前走不动路时,我在心里暗自回忆着我童年记忆里的这条放学之路:宽阔的幼儿园门前,有一条很宽的马路,站满了布下诱惑的大人。我曾经想要一个彩色气球,但因为老师刚向妈妈告状说,我中午不睡午觉还找小朋友说话,妈妈坚决不给我买那个气球,我耍起浑来,妈妈狠狠揍了我,我更狠地大哭,一路哭回家,不知怎么的,连鞋子都掉了一只。想到这儿,我就会紧紧牵着西西的手,或者把他抱起来,带他穿过那条拥挤而喧闹的小道,就像可以预知未来的人提前绕开了前方的危险地带。

二

接西西回家,走进小区,黑暗中,我没有注意脚下的台阶,绊一跤摔倒了。西西立刻跑过来,又扶又抱,紧张地问:“妈妈怎么了?妈妈你还好吗?”情急之中亲了亲我的脸,想让我舒服一些。我说,看来妈妈眼睛有时不太灵光。西西说,那我来帮妈妈看路吧!就扶着我往家走。刚刚在公交车上,他还因为到处跑来跑去挨了批评,现在他又不再像是个只知道自我中心的孩子,而会安慰关心人了。我的心里涌起一阵暖意。

在我的记忆里,我开始强烈地关爱妈妈,大概也是在6岁这个年龄。那时,爸爸为我向幼儿园请了一个长假,带我去江南旅行。我们去了上海、苏州、杭州,在杭州小住了一段时间。我很想念妈妈,有一天,爸爸告诉我,妈妈要来苏州与我们会合了。第二天,我们经过苏州火车站,我看到不能携带易燃易爆物品上车的宣传画,里面有很多被烧伤的惨烈图片,担心极了,生怕妈妈会在列车上出什么意外,回到宾馆就要爸爸给妈妈写信,让她不要来了。但妈妈已经登上了来苏州的火车。我还记得去车站接妈妈那天,列车刚一开进站,我就发疯似的跑向列车,沿着每一个窗口大喊:“妈妈!妈妈!”看到妈妈时,已经哭成了泪人儿。妈妈说,她也常常回忆起那个场景里的我。

童年记忆里大部分时候,我们很爱妈妈,妈妈也很爱我们。与妈妈亲密无间的关系出现变化,其实是青春期才开始的。我们的童年,父母和老师打孩子根本不是什么稀罕事儿,社会风气基本信奉“黄荆条子出好人”。小学一二年级,我就曾因翻墙,被班主任拎着耳朵横穿操场,一场好几位心中“白马王子”都参与其中的足球赛进行得正酣。妈妈是个很严厉的人,我的性格又很倔强,经常“顶嘴”,所以挨了不少打。即便如此,在幼儿园的童年期结束之前,我全心全意爱着妈妈,她是我最重要的一部分世界。很奇怪,虽然许多心理学理论都常常从童年的亲子关系去寻找成年心理问题的潜意识根源,但我们一旦以回忆的姿态去重审童年的某段经历,那段经历里的自己就成了一个被观看的他者,我们记得他或她当时感动、孤独或愤怒的情绪,并依旧感同身受,却又与此拉开了一些距离——我的童年时代,充满了被妈妈“教训”和哇哇大哭的经历,但从情感上,那些经历中的不快都瞬间被忘记掉了,也都没有影响过我对妈妈的爱。孩子有一种奇特的魅力,为一件事嚎啕大哭,但转身就忘记了痛苦或伤心的情绪,既没有过去也没有未来,只活在“现在”。真正投下心理阴影的事件,似乎都发生在童年期结束之后了。不仅如此,我们可能正是因为最初对母亲的爱,才第一次体会到对永恒的渴望和对死亡的恐惧。大概也是幼儿园中班的时候,我开始担心妈妈会死。夜里,我有时会用手指去触摸她的鼻子,看有没有呼吸。有一次,妈妈决心跟我开个玩笑,就故意屏住了呼吸,我一直感觉不到气息,难过得趴在妈妈身上大哭起来。

记忆真是个神奇的水晶球。当我问它,我是从什么时候开始,渐渐与妈妈疏远,渐渐越来越独立的,它搜索了一番,回到了8岁的那次离家出走。它还向我呈现了另外两个清晰的时空。第一个时空里,在报考外国语初中的口试考场外,已经轮到我进场了,妈妈冲进来,拉住我,让我再考虑一下要不要考;那时我已经通过了笔试,觉得一切考了再说,于是挣脱妈妈的手进了考场,那时我12岁。第二个时空里,我走在一条市集的小道里,对并肩走着的妈妈说:“过去你在我的心目中是完美的,但现在这个形象变了。”我努力搜索着这条市集小道的位置,它是我回沙湾的家必然经过的地方,在一所小学的教学楼下,也就是说,我上初中。我是怎样走到那里,对妈妈说出这样一番话的呢?我在记忆的迷宫里穿梭,发现都是青春期的苦闷与迷惘:关于搬离外公外婆家,关于住校,关于中考,还有关于早恋。当那个8岁、12岁和青春期的我透过记忆望向现实时,我无比珍惜还能与西西朝夕共处和被他依恋的这段童年时光。

小提琴学习不仅是艺术的教育,也是一项需要持之以恒的耐心和毅力的磨炼

我的童年记忆里,爸爸是个有点遥远的人物。每周大概见到他两次,见到他有时还像见到陌生叔叔一样不好意思。记忆里,他总是出现在两个场景中:在他梁家巷的家里,或在他的自行车上。小学的暑假,我常常独自坐在他梁家巷房子卧室里的那张铁床上看书;抬起头来,床正对的白色层板木柜里,有全套八本的世界童话选,有《一千零一夜》,有《皮皮鲁和鲁西西》,有叶永烈的童书,还有《三国演义》的全套连环画。床与书柜之间的电视机柜里,还有很多爸爸的书和杂志,从《大众电影》,到《基督山伯爵》《飘》这样的小说。红漆的木窗外,看门老头大部分时间都斜躺在他的露天布沙发上看着黑白电视机,头上的墙角里结满蜘蛛网,爬满巨型蜘蛛,沾着各式各样的蚊虫。爸爸下班回来,很多时间,他就钻进另一间面朝菜市场嘈杂市声的卧室里,开始长时间地练习书法,直到妈妈回来。

在我出生不久,爸爸就去重庆大学读书了;不久,他又被诊断出患有鼻咽癌。为了方便治疗和休养,他就住在单位旁边的宿舍楼里。平时,妈妈每周骑车带我来看他两次;从重庆回来后,他每周二会来外婆家接我去四川音乐学院学小提琴。在爸爸的自行车上,我度过了几个春夏秋冬,从坐自行车前面的横杠,到骑在自行车后座上,脚数次被绞进车轮,每周风雨无阻;后来,我开始自己骑车,爸爸护送我,直到初中中断学琴。除此之外,我对爸爸的记忆,就是间歇性的放化疗治疗和住院的消息,数次随妈妈去医院的探访,几次长途旅行,以及他在各地出差时给妈妈写回的书信。他不怎么存在于我的日常生活中,但他以某种形式坚持着出席我的记忆,甚至有一些仪式感。在爸爸那儿度过的为数不多的两三个暑假,是我童年最孤独又清静的读书时光,记忆里一切都悄无声息,只有书柜散发的尚未完全散去的层板胶味儿,与阳台上传来的车水马龙和叫卖声。

爸爸有一本牛皮纸包的日记本,用很秀气的钢笔字记录了我的一段生活:说的第一句话,唱的第一首儿歌,看的第一本书,写的第一行字,和哪些小朋友玩耍,学了哪些新诗,练习了哪首曲子,听了哪些音乐会,说了哪些“经典语录”,周末去哪里游玩儿。日记像流水账一样记了几年,然后在我用歪歪扭扭的铅笔字写下几行字后终止了。爸爸期待我从那天起自己来记录,可惜我缺乏定力,从未养成写日记的习惯。童年记忆里,妈妈常说,女儿的成长是爸爸能够活下去的动力。这句话渐渐在我的记忆里被染上了一些传奇的色彩,在很长的时间里,我都认为,我和爸爸之间存在着深刻的生命联系。

自然而然地,西西到了3岁的时候,我也让他开始学习小提琴,也每周雷打不动地送他上课、每晚雷打不动地陪他练习。我并不假设他会在小提琴上取得任何成就,但我越长大,就越发在回忆童年时,察觉到这段持之以恒的陪伴所具有的沉默的力量。爸爸为我构建的记忆,不是某一个横截面上的任意片段,也不是失去了时间性的空间,相反,在这段记忆里时间流逝着,我依然能踏入它的河流漫溯。每天看西西拉琴,我都在与记忆里不同时间标尺上的我重逢着,那个小女孩从我的内心里打量着西西,我对她的时好时坏、不耐烦、畏难和情绪化感同身受,她让我从内心宽容了西西的各种坏脾气,但也告诉我,要让他不断在磕磕碰碰中继续走下去,人生中的很多事情,都需要这种坚持。

爸爸的耳朵已经基本听不见了。西西在客厅练琴的时候,他并不在旁边听。他喜欢在卧室里做他的健身操,击掌的时候,节奏常常与西西的旋律莫名其妙地保持着一致,稳当地保持到最后。我愿意想象,那是爸爸在给西西打拍子,就像我小时候他总给我打拍子一样。他有时从客厅穿过,步子深浅不一,体态已显龙钟,偶尔对着我和西西微笑,不知他是否看见了正摇曳在我记忆里的年轻时的自己。

我开始越来越频繁地在童年记忆里看到我自己。秘密地,小时候的那个我已成了西西从不知道、也从未谋面的朋友。独自睡一个房间一年多的西西,最近开始不愿意独自睡觉。他说自己总是做噩梦,一做噩梦他就惊醒,满身大汗,在黑夜里更害怕得睡不着。我想起了童年时那个总梦见一只巨怪在一个黑黑的洞穴里不停追逐自己的小女孩,不知那是不是童年第一次在梦中出现自我的明确形象。我也想起了幼儿园大班的一段时间,只要妈妈还没回家,我就一定要把房间里所有的灯都打开才能睡觉,黑夜里充满着无尽的未知恐惧。有一次出差,妈妈打来电话,说西西养成了不好的习惯,一天晚上醒来两次,非要人陪伴才能再次入睡,不能让他继续这样下去。我告诉妈妈,这不是西西的退步,而是他正在成长,是他对世界扩大了认识,却有更多的未知产生了恐惧;幸运的是,我小时候没有那么多房间,我不得不和妈妈睡一个房间。我们又陪伴了西西一段时间,成长有时显得反复无常,其实是在暗自往前走。我相信,有一天他不会再从噩梦里醒来,就像我关于噩梦的记忆渐渐也了无踪迹一样。

还有一次,我在书房里听见西西在客厅里不断地与我妈妈争辩。妈妈的声音越来越严厉,但他根本无所畏惧,继续为自己辩护。我在心里为他捏了把汗,这种“顶嘴”在我妈妈眼里,和在我的眼里含义完全不同,她该要发作了。果然,“哗”的一声,西西摆在茶几上的乐高被我妈妈扔到了地上,零件散了,西西“哇”地哭了。我的心里一阵刺痛。我想起了小时候,我有个满脸长满“麻子”的玩具布老虎,是小伙伴送的生日礼物,我天天抱着它睡觉。有一天中午,我翻来覆去睡不着,跟它说了一中午话,妈妈困想睡会儿觉,被吵得睡不着,拎起那只小虎就扔出了窗外。我也是哇的一声哭了,跑下床到窗外张望寻觅,却再也找不到小虎的踪迹。我跑出去和西西一起捡乐高,告诉妈妈不要再摔他的玩具了。西西说,他不理解外婆为什么这么讨厌。我看着记忆里那个因失去心爱玩具而伤心哭泣的小女孩,她居住在此刻这个已成长为母亲的我的记忆里,和西西对着话。我突然明白了什么,安慰西西说,外婆小时候从来没有过玩具呢,她从来都不知道玩玩具是什么感觉,你多幸福啊,原谅外婆吧!西西想了想,停止了哭泣。我暗自惊叹于记忆的力量,它是某种沟通过去与现在的时空通道,包括匮乏与丰裕的时代。

有时,记忆甚至会通往未来的时空。我曾很想知道,爸爸妈妈是如何长大的,又是如何相遇相爱的。我出生前发生的那些事情,就像一片被锁起了大门的秘密记忆花园。但我的记忆里,时常都浮现出一个时空的片断:深夜里,我从梦中醒来,爸爸还站在卧室的窗前,长时间望着窗外的林荫道,等待妈妈回来。那是外公外婆家的卧室,月光洒在刷着绿油漆的白墙上。那时,我大概不到10岁。妈妈该下夜校了,她正在准备医师资格的考试。那天大概是下课后她排队等着问老师问题,又或是她下课后就约着医院的阿姨们去跳交谊舞了,很晚也没回来。那时家里还没有电话,爸爸在窗前久久凝望和等待的身影,就这样嵌在我稚嫩的童年记忆里。当我再次从睡梦中醒来时,隐约听到他们一起进门来。我们原来从童年起就开始认识和理解爱情了。

三

西西爸爸的童年大多数是在重庆梁平县的奶奶家度过的。

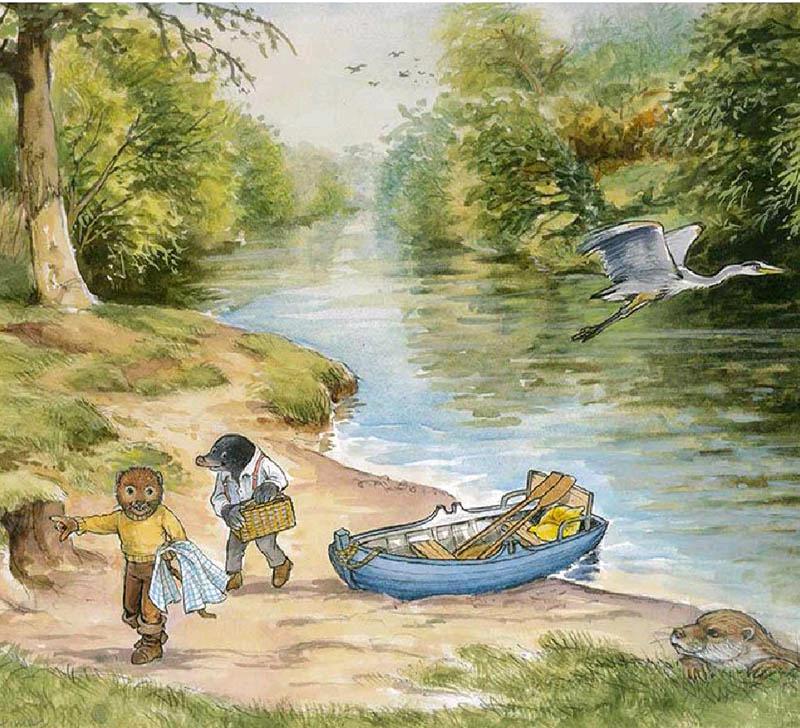

童话故事《柳林风声》里的河狸与鼹鼠在大自然游玩

奶奶家在县郊,房屋的前面是花园,后面是菜地。前花园外是一望无垠的稻田,菜地的后面则是丘陵,丘陵上种满麦子、土豆、玉米和红薯地瓜。他的童年记忆,是风吹来时一望无际起伏的稻海,夜里满田震天响的蛙声,和漫天繁星下拿着电筒捉田鸡和萤火虫的经历。那些夏夜里,慢慢飞舞的萤火虫常停在草叶上,双手轻轻地微曲着合过去,一只发着光的萤火虫就在掌心了;把三五只萤火虫放入一个空的玻璃药瓶里,在塑料的瓶盖上面打几个眼,萤火虫就有了住所。他的童年就是一个个在蚊帐里看一闪一闪的萤火虫在瓶子里飞舞,闻着蚊香的味道,最后挣扎着被睡意击倒的夜晚。

西西爸爸的爸爸在家里男孩中排行老幺。长辈们都说,当年他爸爸也是一个调皮捣蛋鬼,偷偷下河游泳捉鱼,爬树掏鸟蛋,上山逮野兔。由于经常把衣服刮破,不知挨过多少次惩罚。老人小时候的淘气,造就了他喜欢大自然和野外活动的性格,因此他对西西爸爸小时候的淘气很包容。西西爸爸幼儿园时代的童年生活,几乎就是从事野外活动:钓鱼,打鸟,捕昆虫制作标本,挖野菜,进山,在水库里游泳。重庆炎热的暑假里,他最大的乐事是粘知了和蜻蜓:用一根又细又长的竹竿,到屋檐下面四处收集蜘蛛网,然后用手把缠绕在竹竿前段上的蜘蛛网搓拢成一个小球,蜘蛛网聚成的小球很黏,把它固定在竹竿前端的细尖上,只要往知了背部一碰,知了就被粘住竿头,使劲扑腾都跑不掉。那真是一个粗犷甚至有点野蛮的童年:把捉住的知了去掉肚子和翅膀,用竹签穿成一串,用野外的干草烧一堆火,知了串抹上酱油一烤,就可以吃了。

关于大自然里野性生长的童年,都只存在于他的记忆里了。他也曾想带西西去看看自己童年的生活,却找不到这样的地方了。在他的记忆里,那条夏天一场大雨后水就涨上来的小河,已经成了一条臭水沟。只有在记忆里,水库和池塘里的很多鱼儿还会顺着泄水口跑出来。这时,他就会跑到屋后的竹林里,挖几条蚯蚓,拿起爸爸的鱼竿,提着小桶去河边钓鱼。他很难有机会与西西分享自己童年时的乐趣:选一个桥墩下面或是河湾的地方,在鱼钩上穿上蚯蚓,下钩;从水库池塘里折腾一番跑到河里面的鱼儿都是既饿又猛的主,没有先试探几次再下口的习惯,看见有好吃的,上来就是一口。水面上的七星漂从来就是猛地一沉,然后再浮起来,这时再提竿,鱼儿多半已经跑了,必须聚精会神,目不转睛,浮漂沉下去那一瞬间就提竿,接着,手上一沉,一条泛着青光、二三两重的鲫鱼就在空中翻腾着顺着钓线飞上岸来。

在北京,西西爸爸最爱做的事情,就是带西西在京郊我们住的小区院子里蹬踏板车。虽然远离市区的繁华和热闹,但他还是选择了更接近自己童年生活的地方。春暖花开的4、5月,园子里繁花似锦。西西很喜欢蹬着小车在小区里认花、认植物:有一树一树的桃花、樱花、杏花、海棠花、苹果花、山楂花和梨花,也有一丛一丛的迎春花、棣棠花、锦缎花。夏天,西西最爱带着他的长杆小网兜,趴着池塘的栏杆边捞鱼,就那种一两厘米长的小杂鱼,郑重其事地用小桶提回家,放在鱼缸里养好久。那时,还有压弯枝头的桃子、李子、杏子、苹果和山楂,西西很爱拿着他的小棍子,打下几颗,跑到水龙头边洗洗就吃,边吃边呲牙,又酸又涩。遗憾的是,小区还是用高成本的人工方式维持着自然的生态,毕竟,这是在城市里。

吃螃蟹的时候,西西爸爸会给他讲起童年捉螃蟹的“勇敢者游戏”:螃蟹爱藏在石头下面或是石头缝里。石头缝里的螃蟹比较难搞定的,需要你把手掌伸进缝里,让螃蟹夹住你的食指或者是中指,忍着疼痛合上大拇指,逮住螃蟹的大钳子把螃蟹拖出来。运气好,手指上被夹出一道白印;遇到狠点的螃蟹主,那就是一道血口子。相对石头缝里的螃蟹,石头下面的螃蟹就好对付多了,掀开河流中的石头,盯住石头的四周,聪明一些的螃蟹会向周围逃窜,懒一些的螃蟹就原地待着装死,快速下手按住螃蟹大壳,然后拇指和食指扣住大壳的左右两边,把张牙舞爪的螃蟹从水中提起来,这只螃蟹就算搞定了。还有捉泥鳅和鳝鱼的故事。秋天,泥鳅和鳝鱼因为天气变凉,都钻进泥土里面准备冬眠。那就要寻找泥鳅和鳝鱼留下的洞口,泥鳅的圆一些,鳝鱼的扁一点、小一点。捉鳝鱼时,是微攥拳头伸出中指,顺着泥洞一点一点地往下探,探到鳝鱼的时候,用中指勾住鳝鱼的身子收紧拳头,紧紧夹住鳝鱼往回拽,一根长长的鳝鱼和裹着泥土的手就出来了。鳝鱼的洞有时比较深,越往下泥土越紧越黏,有时候夹住了鳝鱼,手臂被泥土黏着拔不出来,人就歪着身子蹲在田里用另一只手一点点扒开周围的泥,协助手臂出土。每到这种时候,西西很认真和好奇地打量着爸爸,就像看着另一个时空里钻出来的人。即使我们能去那些大自然的风景区旅游,我们更多只是以游客的身份去观赏它们了。

博尔赫斯曾写过,童年的世界里没有敌人。“一个人可能成为别人的敌人,到了另一个时候,又成为另一些人的敌人,然而却不可能成为一个国度,即萤火虫、语言、花园、流水,以及风的国度的敌人。”到哪里去寻找一个可以让西西体验到爸爸童年记忆的空间呢?

在西西爸爸的童年记忆里,父亲母亲都是热爱园艺的人。最早住单位大院的平房,他们就在院里的坡地中开辟菜园子。后来城市改造,住进楼房里,父亲不顾家人反对执意买了顶层的房子,自己加固结构和防水,请人挑砖挑泥,硬是在自家屋顶修建出了近100平方米的花园菜地。花园里有腊梅、黄果兰、茶花和琵琶树,也有稍矮一些的玫瑰、月季、菊花和兰草等,四季轮流开花,永远都是一片生机勃勃、热热闹闹的景象。上面搭架子种葡萄,菜地里则是青菜、红油菜、西红柿、黄瓜、韭菜、香菜、芹菜等等,自己吃完全够了,还常送给亲戚朋友。在这个老人执意营造的小花园里,有时候,西西还能接近爸爸记忆的时空,与那个童年时的爸爸相遇。