甫跃辉小说的叙述节奏

2017-01-19李雪梅

李雪梅

(广西师范大学文学院,广西桂林541004)

甫跃辉小说的叙述节奏

李雪梅

(广西师范大学文学院,广西桂林541004)

小说的叙述如果具备了某一种节奏模式,便形成了独特的内在叙述凝聚力。甫跃辉擅长使用渐强这种节奏模式,本文主要从甫跃辉小说中渐强的声束、渐强的心理场、渐强的人生马力三个方面讨论小说的叙述节奏,并试图在这种叙述节奏中探析其深层意义。

小说;叙述节奏;渐强

村上春树在与小泽征尔的对话中谈到文学与音乐的关系时,有这样一段话:“要判断一个新手能否在业界生存下去,还是不久将销声匿迹,从他文章里是否有节奏感大抵就能推敲出来。”[1]86不管赞同与否,无疑村上春树指出了文学艺术中节奏的重要性。节奏作为“宇宙中自然现象的一个基本原则……一切艺术的灵魂”[2]110,使过去、现在和将来之间的联系变得可以预期,使冗长变得紧凑,使瞬间可以膨胀为无限。正是在这一点上,小说的叙述如果具备了某一种节奏,也便形成了一种叙述的内在凝聚力。与此同时,小说中显在的节奏在带给文本某种愉悦性与清晰性之外,也裸露出自身的虚构性质。小说与现实的分野在此若隐若现。

小说在不同层面上都可能出现不同的节奏模式,其中有一种模式格外的魅惑、有力,那就是渐强的叙述节奏。甫跃辉似乎特别擅长这种节奏模式。无论是在对声音性的某种描摹与运用,构建小说的情节推进,描绘人与人之间“悬置性的关系”[3],还是探索隐秘的自我心灵世界,都常出现这种渐强叙述。这种叙述节奏为甫跃辉的小说着上了“惊险”的可读性色彩,同时也作为他对这个世界的积极回应方式隐伏在其篇章中。

一、渐强的声束

与沈从文一样,甫跃辉的文字中“天籁”、“人籁”此起彼伏。如:

“我听到小路两边的庄稼地和野地里蟋蟀的叫声,嚁嚁嚁,吱吱吱,听到河水滑过浅滩,冲击着路边野草的哗啦声,还听得到枝头宿鸟的咕噜声,偶尔还有一两声狗吠远远地传来。狗吠声越来越弱,我知道离村子越来越远了。……在一切声息中,爷爷的鼻息声、脚步声始终持续有力地响着,仿佛一只温暖有力的大手,软软地托着我。”(《红马》)

“在一切声息中”,乡村世界一派自在与浑然。如果说这是甫跃辉小说中声响的原始面貌,那么,当声响被成规模地运用到小说叙述的背景中,或作为形象载体出现时,便形成了壮观的“无乐的”音乐化渐强叙述。《惊雷》便是这样一部典型的作品。

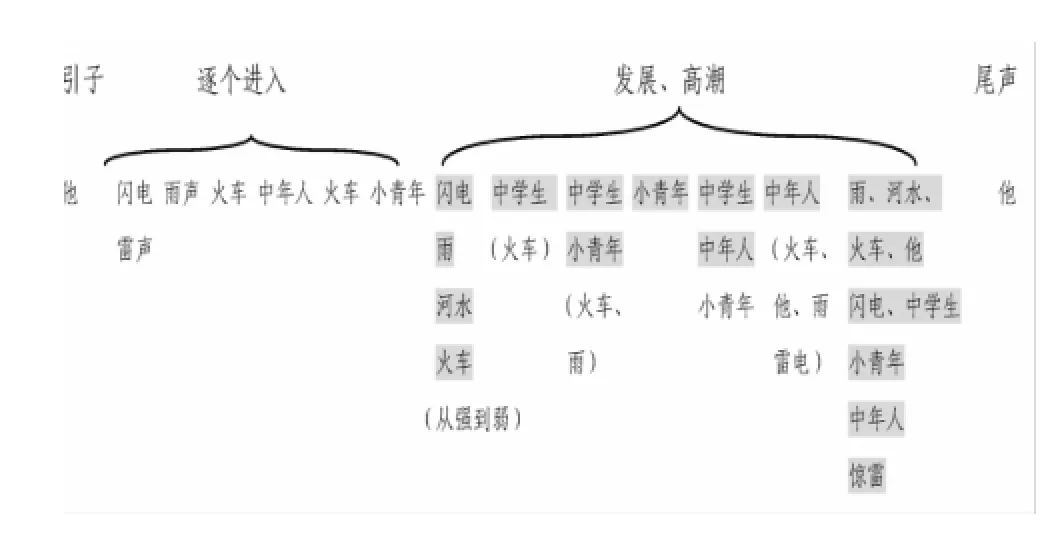

小说讲述的是一阵惊雷暴雨中,叙述者他、小青年、中年人、中学生相继躲到桥洞底下,在火车声河水声的轰隆隆中,后三位在声墙的缝隙中发生的一场对话,通过这场对话,每个人基本上是自说自话地诉说了一遍自己的人生遭遇。在这场不寻常的“邂逅”中,作者苦心设置的多重意义的折射令人印象深刻,但更引人注意的却是小说叙述上呼之欲出的渐强声束,因而小说总体上呈现出极强的声音性与音乐性。由于《惊雷》只是部8000字左右的短篇,这种出色的声音性甚至可以通过分析文中各种角色与声音(如果愿意,可以想象成为不同声部与乐器)的进入、对话和交织,来更清楚地呈现。依据大致的音乐作品结构,从时间上来看,小说中各角色、声音的进入顺序如下:

如图所示,可以很清楚地看到小说中对各声音的精心安排。引子和尾声部分均由叙述者“他”承担。第二部分,各声音和角色在叙述者的视野里相继进入(除了中学生)。同时,火车的声音与雨声作为背景性声音既烘托勾勒整体,又总是及时填充人物进入之间的空白。

第三部分,先是背景性声音合奏,可以看做是一个小高潮:

闪电微微一闪,等待着:

呼隆——咔嚓——啪!——

雨越下越大了。

四围被雨声织得密不透风。……谁也不说话。河水在一层一层往上涨,他注意倾听着河水的声音,一波一波,也像一列火车,轰隆隆地不知要开到什么地方去。他还在数着火车,第八列,第九列,第十列……火车也像河水,哗啦啦地不知要流到什么地方去。……

闪电越来越暗了,雷声越来越远。

只有雨声,只有雨声。只有,雨声。

小说写到这里,还没有人说过话。作者有意酝酿、久久拖延了的情节推进,在这段突然增强又减弱的合奏后,突然斜斜地刺出——从雨声里,中学生的声音。从此开始上演三位人物的独唱部分,伴随着一些相应的背景声音,独唱部分之间分别是人物之间的对话和交织。

如图所示,读者很容易便可以看出,小说的渐强采取的是在迂回的行进过程中叠加的酝酿方式,从第一次背景性声音的小高潮到对话交织的叠加(从两个到三个),直到最后全部声部角色的合奏,小说推出了声速发展的高潮:

忽地,闪电巨大的眼睛在他们头顶睁开,目光灼热而明亮,长久地盯视着他们。

中学生。小青年。中年人。他——

彼此盯视着。

呼隆——咔嚓——啪!——

惊雷似一朵硕大的血红的花开在他的头顶。这一刻,火车呼啸而过,河水迅速上涨,大雨瓢泼而下……

至此,小说几乎用尽了所有的力气。如果可以做节奏、时值上的对比,这里同上一个小高潮之间也明显由带形容描绘的长句,紧缩为“中学生。小青年。中年人。他”、“惊雷……火车呼啸而过,河水迅速上涨,大雨瓢泼而下”。如同余华用霍桑的《红字》与肖斯塔科维奇的《第七交响曲》来诠释小说与音乐中高潮的推出后,让轻扬在沉重之上的抒情段落飘向空旷,让人们获得高潮之上的高潮[4]40,《惊雷》在如此雷电交加暴雨如注的“声响撞击着声响,空间压缩着空间”的巅峰,“身体崩裂”成无数如羽毛一样轻飘的叙述者他承担了这个进入空旷的任务,那些碎片“被子弹般的雨点一一击中,纷纷扬扬地飘落河面,犹似睡梦里一场悄无声息的细雨……”

很难想象,如此强度的渐强声速,不用耳朵如何来接收,不用音乐的模式,如何来理解。《惊雷》的姊妹篇《骤风》,也体现出作者极强的“节奏感”,作者也安排了一个类似的场景,当然这是一场大风的渐强。

在这两部形式的探索几乎漫过内容的作品中,作者的叙述无意中用最简洁的小说方式呈现在音乐中更为直观的渐强与声音的交响,将节奏的变化与推进演绎得淋漓尽致。这种演绎方式,可以说是甫跃辉小说中的一大特征。

二、渐强的心理场

甫跃辉擅长写似是而非却总是绵绵不绝席卷而来的心理状态,在他的众多篇章中,主人公都深陷这种心理泥淖。因而甫跃辉笔下的这些人物,大抵都还在行动着,在前行着,但顾虑重重,几乎生活在强劲的想象现实之中。

首先要提及的是恐惧。与“惊雷”或者“骤风”本身已经具有强度特征,能够使作品的发展有个天然的空间一样,甫跃辉对恐惧这种高强度心理状态似乎也兴趣盎然:写不同条件下的恐惧。《守候》中,主人公东来(小孩)夜里独自在坟堆间守水。这部小说的关键词已经构成了一幅毛骨悚然的画面:乡下,夜晚、坟堆、小孩,除了前面三个惯常的恐惧因素,需要特别强调的是,此处的主人公是小孩。因为这又是一个重要的心理限度。上述的画面可能产生的恐惧对成年人尚且不轻,对小孩可以是毁灭性的全部。作者将这一段小孩的“守水”时间,通过层层加码的方式,将恐怖的心理渲染得严严实实:

黑黢黢的山里夜晚,东来跟着爹去守水。原本,东来紧紧跟着爹,虽然也惧怕,但有爹在,自己的“脚步声”可以“一口口咬他的脚后跟”。紧接着,爹给东来在双坟之间整好铺盖,便被作者支走了,留下东来一个人。东来的“自己吓自己”正式开始。先是发了会儿呆,没明白自己的处境,等到瞬间明白了,朝爹的方向边喊边追,无边的黑暗和群山、坟堆将哭声吞没。这是第一次加码。第二次是东来钻到了双坟之间的铺盖里,在被窝里胡思乱想。似乎是安全了,但

“……终于,他耐不住了,侧了一下身。身子给硬硬地挡了一下,浑身的热汗刷一下子冷了。凝成一层冰。

是坟挡了他。

他不敢动了……他仄着身子,就那么静静地听。耳朵里嗡嗡一片,什么声音也没有,又好似,灌满了声音。

……他以惊人的力量作出了另一个决定:让身子紧靠其中一座坟。有个依靠,总比没有好。”

东来的恐惧暂时得以缓解。从又追又喊到极度恐惧中寻找到一个小支点,自然推进接下去的继续等候父亲的叙述。第三次是放水的人来,误以为东来是鬼。原本自己怕鬼,结果反被人误以为是鬼,于是开始想着身边的鬼爬出来和自己撕扯。出去不敢出去,躺在被窝里身边也有想象中的鬼:

“他分明感觉到了那些手,无数双手。他相信,只要他掀开被子,就会看到一圈披头散发的鬼盯着他,伸出长长的血红的舌头。”

叙述到这里似乎已经没有渐强的余地了,作者将注意力从东来心里的恐惧与身体的极限混合在一起,这是第四次的加码:

“他想尿。

水声带来的这个念头执着地冒出来。他趴着,使劲儿压着下身,希望把那段不合时宜的水逼回去。一点儿用没有。身体里那股水呼应着水声,眼看就要哗哗冲出来了。”

想尿,尿不出来,憋到突然一跃而起。这里达到了小说的高潮,我们以为这时最有可能出现的是,东来一跃而起之后便刻不容缓地尿了。小说令人击掌之处也在这里,作者没有让东来跃起来便尿,让高潮轻而易举地解决掉,而是让心理的恐惧继续辖制着身体的极限,让身体根本上忘了自身的危急,他拔腿便往山下跑,一路哭一路跑一路掉水沟,让高潮拖着继续滑行了一路,最后才记起想尿这回事。心理的恐惧最后在肉体的释放中解决了。

《静夜思》中延续了类似的带有“鬼气”[5]的叙述模式。小说的关键词是:有故事的老楼、吊死在壁橱里的姐妹、值夜班的他。在鬼影重重的小说中的他不断在告诉自己,“什么,都没有”,可“没有”总是以各种形式显出“有”。而在《丢失者》中,则循着相反的方向,揭示生命之轻:顾零州在手机丢失之后,神经质地生怕错过什么人与人之间“有”的关系,而实际上什么也“没有”,“这个世界真安静”。《初岁》中的兰建成为杀猪时带不带眼镜纠结,直到终于必须杀了,突然一切平静下来,摘下又戴上了。眼镜与杀猪所象征的社会身份在兰建成身上的博弈在不得不的情况下落幕。甫跃辉的渐强心理场叙述呈现出来的是人生有时不是你要如何选择的问题,而是如何接受你没有选择的局面。

所谓“魔由心生”,与其说是小说具备了恐惧因素的整体背景使人物陷入恐惧,不如说是在这个背景下,主人公为自己想象了一出激情的恐惧经历。在恐惧的视野里,世界的“一切声息”都鬼影重重,夜晚便是生死不分的世界。也因为甫跃辉对心理状态的细腻描摹,其笔下的人物无论乡村或城市,要面对的都是自我与滚滚向前的生活,自我与这个世界的关系。这一点与中国现代文学中乡村叙事所具有的批判立场不一样。

如果说这种将黑夜里的一种心理状态推到极致的写法,更多的是裸露的自我面对空荡荡的世界时的鬼魅丛生,那么在人群中时,自我则在不同的关系中分裂、穿梭,与不同的关系角力、纠缠。

三、渐强的人生马力

《动物园》里有个重要的细节,镜头感极强:

“她刚关上窗户,趁她不注意,他又给打开了,再一倏忽,窗户又会被她关上。……当他的嗅觉越来越灵敏时,她丝毫未居下风。他们活得越来越像动物,机警而且多疑。”

这是紧挨着动物园住的顾零州,夜里与女友关于开窗与关窗的战争。顾零州不知道为什么喜欢开着窗户,闻着动物园飘散过来的味道;女友虞丽受不了这味道,无法理解顾零州为什么要开着窗户。富有意味的是,这场眼皮底下的战争,是双方都进行了伪装,尽量不在眼皮底下发生的“暗战”。一场恋爱关系陷入了心照不宣的“暗战”。无论顾零州做得多么地不知不觉,甚至在做爱时都未曾放松,每次睁开眼的瞬间总是发现窗户已被关了。可以想象,小说很容易就必然触及这场暗战的底线:不能无休止地开关下去。战争最后以虞丽的爆发来解决,不再暗战,直接质问:

“顾零州,你究竟想怎样?”

“什么怎么样?我不想怎样啊。”他有点懵。

这就是对话的实质,“究竟”对应的是“有点懵”的“什么”。彼此都以为对方会很清楚明白地理解自己的行为,结果却是如此地绝望着。与此前甫跃辉总是喜欢去拨开行为深处的动力一样,这一场无聊的“暗战”其实也没有非此不可的理由。虞丽若不反对开窗或者对动物园的气味无所谓,顾零州可能也就不会执著于开窗。人生的许多感觉假若不是受到阻碍,可能并不会显出其重要性或者特殊之处,但人生的悲剧也正在于此,不是开窗或关窗,可能也会有别的什么让人与人,乃至恋人之间陷入“暗战”,以致沟通终于难以达成。由于自我的形象常常是通过在与他人的关系中得以确立,因而这不但是人与人之间的困境,事实上首先是自我的困境,是“‘存在’的某种提醒”[7]的方式。人类需要借助这种方式,但又陷入这种方式中迷失了本心而不自知。

在《走失在秋天的夜晚》中,甫跃辉将自我的分裂与他人的关系强度,推向了人生的绝路。小说从主人公李绳这分裂出三条线索发展故事:一,真实的李绳与城里女友的分手;二、匿名的李绳给曹英不断打电话;三、真实的李绳清醒地看着自己正在做的一切。随着与女友的吵架、分手,故事之后进入电话里的曹英的故事。李绳方面从拿起电话便无法开口,曹英则从接了电话便骂骂咧咧地挂掉,到期待电话,在电话里倾诉,故事在一次次的电话中推到最强,便是李绳开口了,匿名人士与李绳合二为一了,同时,这个李绳被电话中曹英的故事间接推到了“杀人犯”李绳。也就是说,从真实的李绳、匿名李绳、真实与匿名合一李绳,在渐强叙述中被推进到杀人犯李绳。推演出这样一个人生方向,人物却并不明白到底是因为爱曹英,还是恨周遭的人:

四周一片黢黑。李绳捏一下裤兜里的美工刀,心想真是天助自己。他怀着古怪的心情,不紧张也不兴奋,似乎依循着命运早已划定的轨道去完成一件必须完成的大事。

持续两个多月电话所累积的情感力量的结果,是促使李绳将先前去见城里女友时买的美工刀派上用场,好像一切情节都是冥冥之中注定的一样。人对自身为何如此行为的某种不自知又一次显出狰狞面目。从叙述的角度来说,是叙述本身,驱使李绳的人生上足了走向绝路的马力。在这个意义上,甫跃辉的渐强叙述吊诡地成了人生之路为一些说不明道不清的动力支配的理由,他也借此又一次回到了他一直关切的主题:那种“悬置性”的关系。在李绳这里,这种关系的实质是,在城里进不去家乡回不去的当下在大城市的农村青年身上,那种无根的绝望撕裂感。李绳在城里女友面前挫败,却也无法以原来的李绳回到乡下的曹英那儿,只能匿名。在两位女性之间他愈加清晰地看到了自己的无所归属,却又必须以诡异暴力的方式像自己宣告自我的价值,虽然这种价值在城里女友世俗的价值面前无足轻重,距离曹英的乡下自足生活也已经遥远,但总算还可以把城里的美工刀带回乡下去“同时解决了三个人”。

在沈从文一代人那里,家乡是精神的原动力,是温情的乌托邦世界,而到了甫跃辉们这里,家乡依然是家乡,但回去的自己却是匿名的自己,已经是“外地人”(《旧城》)了。每当城里的挫折来袭,返回想象中的家乡寻找或再次确认自我的冲动便在加剧。当然,这里的城与乡的对峙可以置换成人生中任何别的什么围城式困境。而这些困境正是人与这个世界各种可能的关系的真相,包括“男女之间的、父子之间的、兄弟之间的、朋友之间的、生者和死者之间的,还有自己和自己之间的”[8]的关系。

富有意味的是,与余华的《许三观卖血记》、《活着》所采取的相反方式——减法,探究人物置于日渐严酷的条件下,人生的马力如何继续的问题,甫跃辉用不断增加的叙述砝码,在作为叙述策略的同时,也作为当下人们生活状态的象征,揭示出的不是人在穷困中的奋起,而是在远远超过基本生存的富余中如何溃散了生命。

结语:渐强叙述发现的

甫跃辉在《动物园》的后记里自述“对身处的世界,我还远没有形成固定的、站得住脚的且完全属于自己的考量标准”,所以要先做狐狸,先“看清一时一地的风景”。渐强叙述事实上变成甫跃辉“看清一时一地的风景”的方式,因为深入变成“看清”的必须。无论是在渐强的声束、心里场,还是莫名其妙被驱赶上渐强的人生之路上,即便可能因此走向绝路,或者不知道最终走向哪里。渐强的后果是,其叙述必须提供解决的办法。在甫跃辉的解决办法中,一方面,因而在对待“一时一地的风景”上,这种渐强传递出来的是对人生充满好奇、乐观的渐强,是青春的渐强。从村上春树的“节奏感”角度来说,无疑作家具有敏锐的节奏感,是对世界怀有希望的节奏,而非西西弗里的周而复始。另一方面,生活在碎片化、无底线的浮躁时代,一切都被稀释了,一切神圣都不再了,心灵无言的痛楚依然需要获得拯救的途径。当然这本身也是年轻的甫跃辉从“少年游”开始便在寻找的主题,在他大量作品中,这种渐强叙述所隐含的对深度以及那个“不能抵达的深处”(《亲爱的》)的渴望不断地涌现出来。然而,甫跃辉的渐强叙述,通过“有”的不断加强,通过全速的演练,狐狸般四处打探,已经发现的“风景”,可能要么刚入梦,要么梦醒了,回到了同样普照过旧时的阳光下。同时不应忽略的是,渐强也可能带来“看清”的另一个障碍,那就是渐强本身遮蔽了的那一部分,是渐强的清晰所遗漏下的大片阴影。在这个意义上,任何的看清都只是一种自欺欺人的虚构。但无论如何,这是值得肯定的努力,因为经由看清而寻找拯救的途径本来就很难,正如甫跃辉自己在谈到陀思妥耶夫斯基时写道的,

“如果有时间,陀思妥耶夫斯基真能写出一部如何让人得救的小说吗?我看很难说,他的心被诸多矛盾纠缠着,要‘获救’是多么艰难啊!”[8]

[1][日]小泽征尔、村上春树.与小泽征尔共渡的午后音乐时光[M].刘明扬译.海南:南海出版公司,2014.

[2]朱光潜.朱光潜美学文集(第二卷)[M].上海:上海文艺出版社,1982.

[3]阎晶明.让心灵在人间烟火中互相沟通[A].见:甫跃辉.少年游(阎晶明序)[M].北京:作家出版社,2011.

[4]余华.音乐影响了我的写作[M].上海:上海文艺出版社,2004.

[5]黄平.巨象在上海:甫跃辉论[J].南方文坛,2014(2).

[6]李敬泽.独在异乡为异客——关于甫跃辉短篇小说集《动物园》[J].南方文坛,2013(5).

[7]甫跃辉.鱼王(自序)[M].北京联合出版公司,2013.

[8]甫跃辉.陀思妥耶夫斯基和孩子(下)[J].名作欣赏,2014(2).

责任编辑:罗瑞宁

Narrative Rhythm of Fu Yuehui’s Novels

LI Xue-mei

(College of Literature,Guangxi Normal University,Guangxi Guilin,541004)

The narrative of a novel has a unique internal narrative cohesion if it possesses a certain rhythm pattern.This paper mainly discusses the narrative rhythm of Fu Yuehui’s novels from three aspects:the gradually strong sound beam,the strong psychological field,and the strong life horsepower.And this paper discusses its deep meaning.

novel,narrative rhythm,fade-in

I207

A

1674-8891(2016)06-0091-04

2016-10-10

李雪梅(1978-),女,福建莆田人,华东师范大学文学博士、上海音乐学院博士后,现为广西师范大学文学院副教授,研究方向:文学与音乐的关系、小说的音乐化。