“新农保”的制度自信与制度发展

2017-01-19张思锋

张思锋,胡 晗,唐 敏

(西安交通大学 公共政策与管理学院,陕西 西安 710049)

“新农保”的制度自信与制度发展

张思锋,胡 晗,唐 敏

(西安交通大学 公共政策与管理学院,陕西 西安 710049)

农村居民共享发展与改革成果是“新农保”制度自信的源泉。调查发现,基础养老金待遇偏低且缺乏正常增长机制是“城乡居保”当前面临的主要问题。建立城乡居保基础养老金正常调整机制,实行城乡居保个人账户基金的省级管理,通过立法建设具有强制保险性质的社会养老保险制度等措施,是“城乡居保”走出困境的必要环节;构建体现共享理念的多支柱养老金体系,是具有中国特色社会主义养老保险制度发展的方向。

共享理念;新农保;制度自信;制度发展

一、国家出钱是新农保制度建设推进的关键

“新农保”制度起源于20世纪80年代中期开始的“老农保”制度。1986年,民政部等国务院有关部委在江苏省沙洲县召开了“全国农村基层社会保障工作座谈会”,确定在农村经济发达和比较发达的地区,发展以乡(镇)、村为单位的农村养老保险。1987年,民政部公布了《关于探索建立农村基层社会保障制度的报告》,强调农村社会保障制度要充分考虑家庭保障的作用。1991年,民政部关于《县级农村社会养老保险基本方案》,决定从1992年1月1日起在全国范围内建立“坚持资金个人交纳为主,集体补助为辅,国家予以政策扶持”,后来被称为“老农保”的农村社会养老保险制度,规定农民个人月交费标准为2、4、6、8、10、12、14、16、18、20元十个档次,领取养老金从60周岁开始。截止1998年底,全国有2123个县区开展了“老农保”工作,参保农村居民有8025万人;全年基金收入31.4亿元,支出5.4亿元,累计结余166.2亿元*数据来源于《1998年劳动和社会保障事业发展年度统计公报》。,60岁及以上的老年人每人每月领取的“老农保”养老金仅有2-4元*http://finance.ifeng.com/roll/20090901/1178676.shtmlhttp://news.sohu.com/20120713/n348094205.shtmlhttp://henan.sina.com.cn/city/csyw/2012-07-05/175-18922.html。1999年由于全国大部分地区出现了“老农保”参保人数下降、基金运行困难等问题,关于“中国农村尚不具备普遍实行社会养老保险条件”的观点一时占据上风,“老农保”制度建设陷入停滞[1]。

“新农保”制度萌芽于“新农保宝鸡模式”。“老农保”参保人数下降、基金运行困难等问题在陕西省宝鸡市也有所表现。2006年,宝鸡市“老农保”累计参保人数12.6万人,仅占全市总人口的3.4%。2006年11月《宝鸡市被征地农民基本养老保险试点办法》提出,对所有交纳养老保险费的农民,以个人缴费额为基础由财政补贴40%或45%。时任宝鸡市市长的戴征社从被征地农民基本养老保险试点中看到了“老农保”的症结,认为“政府参与”是解决农民基本养老保险问题的关键*http://news.xinhuanet.com/mrdx/2009-11/29/content_12558877.htm。由政府发放补贴建设“新农保”制度的思路,引起了宝鸡市领导层的争论,其中反对意见居多,认为宝鸡作为财政并不宽裕的西部城市,通过财政补贴建设“新农保”制度过于超前,担心“政府补贴是刚性的,一旦做了就退不回来”。经过几番争论,市党政主要领导达成共识,指出“宝鸡市一年建设投资几十个亿,有条件给予‘新农保’财政补贴。关键是对农民领取养老金的认识问题,核心是决心问题。”*http://news.163.com/09/1124/14/5OT1EA2A00011SM9.html市委市政府决定,2007年选择两个贫困县进行“新农保”试点,具体办法,一是“进口补”,即以上年度全县农民人均纯收入的5%-30%为个人年缴费基数的参保者,市、县财政各负担一半每年给予30至50元的缴费补贴;二是“出口补”,即所有60岁及以上的农村老年人由市级财政、县级财政分别支付45元、15元的基础养老金。2007年7月1日,宝鸡市在太白县、麟游县同时启动“新农保”试点,农民参保积极性空前高涨。2007年11月,国家劳动和社会保障部、陕西省政府正式确定宝鸡市为全国新型农村养老保险联系城市、全省新型农村养老保险试点城市。宝鸡建设“新农保”制度的成功经验,被人力资源和社会保障部誉为“新农保宝鸡模式”[2]。

2009年9月,国务院颁布《关于开展新型农村社会养老保险试点的指导意见》,规定参加新农保的农村居民自主选择每年100元、200元、300元、400元、500元5个档次缴费标准的任意档次缴费,地方政府对参保人以不低于每人每年30元的标准给予补贴;中央财政对中西部地区按每人每年55元的基础养老金标准给予全额补助,对东部地区给予55元的50%补助;地方政府可以根据实际情况出资提高基础养老金标准。《指导意见》提出,到2020年前基本实现新农保制度对农村适龄居民的全覆盖。2009年底,除了北京、上海、天津、重庆4个直辖市直接进入新农保试点外,另外确定了320个县(市、区、旗)为首批新农保试点县。2010年4月,人力资源和社会保障部要求将新农保制度试点范围扩大到23%的县。2010年底,全国有27个省、自治区的838个县(市、区、旗)和4个直辖市开展国家新农保试点;新农保参保人数1.03亿,60岁及以上领取养老金的农村老年人2 863万;当年新农保基金收入453亿元,其中个人缴费225亿元,基金支出200亿元;基金累计结存423亿元*数据来源于《2010年度人力资源和社会保障事业发展统计公报》。

2011年4月20日国务院常务会议决定,本年度全国新农保制度覆盖率达到60%;2011年6月20日,温家宝总理在“全国城镇居民社会养老保险试点工作部署暨新农保试点经验交流会议”上,宣布本届政府任期内基本实现“新农保”制度全覆盖。2012年5月7日,人力资源和社会保障部在“全国新农保和城镇居民社会养老保险制度全覆盖工作动员视频会议”上,宣布从2012年7月1日起,全国所有县级行政区全部纳入国家新农保、城居保试点并在年底前完成,比指导意见规定的时间提前了8年。2012年底,我国企业职工社会基本养老保险、新型农村社会养老保险、城镇居民养老保险三项制度的参保人数76 642万,城乡居保领取养老金人数13 075万*http://politics.people.com.cn/n/2013/0528/c1001-21641740-2.html。

调查发现,由于试点县的60周岁及以上农村老年人均可领取每人每月60元的基础养老金,而未被列入国家试点县的农村老年人分文未领,因而非国家试点的县、镇、村领导压力特别大。2011年7月,我们对上述三省六县跟踪调查时发现,未进入国家试点的县(区)大多被列入省级新农保试点。可见,新农保比原计划提前8年实现制度全覆盖,关键在于国家出钱给予了保障对象从无到有的社会福利,得到了保障对象的普遍拥护和社会其他成员的一致认同。

在传统的农耕社会,农民一直是社会的弱势群体,他们以地租、税负等各种方式支撑了非生产者阶级几乎所有的基本生活来源,只有在遇到水、旱、蝗等自然灾害肆虐的年份,才能得到国家和社会赈灾济贫的物资援助。几千年来,农民是社会基本生活资料的主要创造者,也是社会发展成本的主要垫付者,他们在为社会进步做出不可替代贡献的同时,却没有得到他们应得的劳动剩余,甚至连必要劳动也无法得到全额补偿。“老农保”制度的贡献是政府关注到农民群体的养老问题;“老农保”制度的局限是国家给予的资金支持为零,且大部分农村没有条件给予集体补助;“老农保”制度的实质是单纯以个人缴费为主的完全积累型个人储蓄养老保险,加之缴费标准很低,筹资额度不足,农民人均月领取的养老金非常少,严重影响了农民的参保积极性。

政府公共财政的投入是世界很多国家养老保险制度的重要特征。美国公共养老保险资金主要来源于雇主和雇员各缴纳50%的社会保障税[3];日本国民年金的1/2来源于政府的财政补贴[4];德国农民养老金的1/3来源于国家补助金[5]。20世纪80年代以来,随着工业化、城镇化及独生子女政策的实施,我国农村家庭结构发生了巨大变化,空巢老人、独居老人、失独老人家庭增多。由于农村老龄人口的绝对量与相对量均大于城市,农村老龄人口的经济收入与生活水平均低于城市,因此,应对中国老龄化问题的难点在农村,重点也在农村。在总结“老农保”经验和局限的基础上,以个人缴费、集体补助、政府补贴为筹资模式的新农保制度应运而生,并从一开始就得到广大农民的强烈拥护。多年来,社会各界广泛认同中国经济发展是世界经济发展的引擎,但是没有注意或很少关注中国为当今世界社会保障发展,尤其是农村养老保险做出的重大贡献。在社会保障领域,德国贡献了俾斯麦模式,英国贡献了福利模式,新加坡贡献了公积金制度,中国贡献了新农保制度[6]。新农保的实践,形成了具有中国特色的三种养老保险模式,即地方财政对农民参保进行缴费补助进口补的“北京模式”,地方财政对符合养老金领取条件的人直接支付基础养老金出口补的“广州模式”,中央财政和地方财政对参保农民实行“进口出口双向补”的“宝鸡模式”。新农保制度的成熟与定型,基本解决了广大农民的养老问题;新农保制度覆盖面之广、领取养老金人数之多,均居世界第一,也为世界社会保障制度积累了丰富的经验。

二、共享发展与改革成果是“新农保”制度自信的源泉

改革开放初期,中国选择了“以经济建设为中心”“让一部分人、一部分地区先富起来”的社会主义市场经济发展道路,成就了举世瞩目的“中国速度”。1978-2008年,中国国民生产总值从3 645.2亿元增加到300 670亿元,年均增长率9.95%。而同期美国、日本的GDP年均增长率分别为2.97%和2.45%;巴西和印度的GDP年均增长率分别为2.90%和5.75%。同期,中国GDP占世界GDP的份额从5%增长到15%。1990-2008年,俄罗斯的GDP年均增长率仅为0.76%[7]。GDP、进出口贸易、吸引外资、外汇储备等总量指标无可争议的显示出,中国已经具备“大国经济”特征。但是,在市场经济按要素分配规律的作用下,在人均GDP、人均可支配收入不断增长的同时,不可避免的出现了贫富差别、两极分化等社会财富分配不公现象。

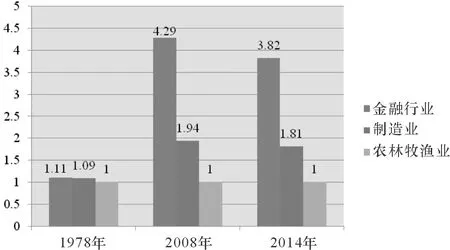

行业间人均收入差距日益明显。根据国家统计局公布的相关数据,1978年金融行业、制造业、农林牧渔业职工平均工资分别为610元、598元、548元;比例为1.11∶1.09∶1。2008年,三个行业职工平均工资分别为53 897元、24 404元、12 560元;比例为4.29∶1.94∶1。2014年,三个行业职工平均工资分别为108 273元、51 369元、28 356元;其比例为3.82∶1.81∶1*数据来源:历年《中国统计年鉴》(如图1)。

1978-2014年,三个行业人均工资收入年均增长率分别为15.47%、13.17%、11.59%,金融行业、制造业的人均工资相对于农林牧渔业的差别呈现出先迅速增长再缓慢下降的趋势。

图1 1978年、2008年、2014年金融行业、制造业、农林牧渔业工资比例(%)

地区间人均收入差距逐步扩大。1990年,浙江、广东、广西、甘肃四个省(自治区)城镇居民平均每人全年可支配收入分别为1 932元、2 303.15元、639.45元、1 197.72元;比例为1.61∶1.92∶0.53∶1。2008年,浙江、广东、广西、甘肃四个省(自治区)城镇居民平均每人全年可支配收入分别为22 726.66元、19 732.86元、14 146.04元、10 969.41元;比例为2.07∶1.80∶1.29∶1。2014年,浙江、广东、广西、甘肃四个省(自治区)城镇居民平均每人全年可支配收入分别为40 392.7元、32 148.1元、24 669元、21 803.9元;比例为1.85∶1.47∶1.13∶1(如图2)。

图2 1990、2008、2014年浙江、广东、广西、甘肃城镇居民人均可支配收入比例(%)

1990年,浙江、广东、广西、甘肃四个省(自治区)农村居民平均每人全年可支配收入分别为1 099.04元、1 043.03元、639.45元、430.98元;比例为2.55∶2.42∶1.48∶1。2008年,浙江、广东、广西、甘肃四个省(自治区)农村居民平均每人全年可支配收入分别为9 257.93元、6 399.79元、3 690.34元、2 723.79元;比例为2.51∶2.35∶1.45∶1。2014年,浙江、广东、广西、甘肃四个省(自治区)农村居民平均每人全年可支配收入分别为19 373.3元、12 245.6元、8 683.2元、6 276.6元;比例为3.09∶1.95∶1.38∶1(如图3)。

图3 1990、2008、2014年浙江、广东、广西、甘肃农村居民人均可支配收入比例(%)

1990-2014年,浙江、广东、广西、甘肃四个省(自治区)农村居民平均每人全年可支配收入年均增长率分别为13.5%、11.61%、16.44%、12.85%;四个省(自治区)农村居民平均每人全年可支配收入年均增长率分别为12.70%、10.81%、11.48%、11.81%。

城乡间人均收入差距呈马鞍型。1978年,全国城镇居民人均可支配收入为343.4元,农村居民人均可支配收入为133.6元,城乡收入比例为2.57∶1。2008年,全国城镇居民人均可支配收入为15 780元,农村居民人均可支配收入4 760元,城乡收入差距为3.32∶1。2015年,城镇居民人均可支配收入31 195元,农村居民人均可支配收入11 422元,城乡收入差距为2.73∶1。1978-2015年,城镇与农村人均可支配收入年均增长率分别为12.96%、12.77%(如图4)。

图4 全国城镇和农村居民人均可支配收入比例(%)

在社会主义市场经济条件下,社会财富分配体制包括两个层面,一是国民收入初次分配,即在市场配置资源的生产领域,以劳动、资本、土地等生产要素的投入与贡献为依据,对国民生产净值的企业内部分配;二是国民收入再分配,即为了弥补在分配领域的市场失灵,以公共财政理论为依据,依靠市场之外的力量对国民生产净值在全社会范围内的分配。

马克思在赞同威廉·配第提出的“劳动是财富之父、土地是财富之母”的思想时,指出:“劳动并不是它所生产的使用价值即物质财富的唯一源泉。”[8]马克思认为,“虽然只有可变资本部分才能创造剩余价值,但它只有在另一些部分,即劳动的生产条件也被预付的情况下,才会创造出剩余价值。”[9]法国政治经济学家萨伊认为,劳动、资本和土地是财富生产的三种基本要素[10]。英国经济学家、剑桥学派创始人马歇尔在《经济学原理》一书中把组织列为财富生产的第四个要素[11]。美国经济学家索洛通过实证分析测算出技术进步对经济增长的贡献,提出“技术进步决定经济增长”的观点[12]。可见,在社会财富的生产过程中,劳动、资本、土地、组织、技术等各种生产要素都发挥了作用。在生产领域国民生产净值初次分配中按要素分配,具有刺激生产要素的投入与贡献,提高全生产效率,增加社会财富等功能与作用。

1920年,英国经济学家阿瑟·庇古认为福利是人们消费商品和服务时获得的效用;个人福利的总和是社会总福利。增加社会总福利的途径,一是增加国民收入总量;二是实现国民收入在全体社会成员之间的均等化分配。庇古认为等量社会财富为穷人带来的社会福利远远大于为富人带来的社会福利[13]。1979年、1982年,印度经济学家阿玛蒂亚·森提出,要实现社会福利的最大化,必须考虑基本的价值判断,必须关注经济发展中的失业贫困、公平正义、压迫剥削等问题,并通过教育、医疗、卫生、社会保障、失业救济等一系列措施提升个体的能力,以促进社会福利水平的提升[14]。美国法理学家德沃金(Dworkin)关于“病危的孩子应该得到更多药片”的论断充分体现了再分配中满足弱势群体需要的理念[15]。正如马克思在《哥达纲领批判》中关于在社会总产品中扣除“用来满足共同需要的部分,如学校,保健设施等”,用于“为丧失劳动能力的人等等设立的基金”[16]。

“新农保”制度的进出口补贴机制体现了中央政府、地方政府责任共担的原则。中央政府提供基础养老金的主体部分,体现了大国政府在地域辽阔、各地区经济发展水平不平衡条件下的担当、引领与调剂。地方政府提供基础养老金附加部分和个人缴费的进口补贴,体现了地方政府的责任、地区经济发展的差别、养老金待遇弹性和不同地区间政策的灵活性。个人账户的筹资积累机制对参保者持续缴费的激励效应,具有典型的引导性制度特点,体现了制度的科学性。从社会评价和成果应用来看,宝鸡“新农保”制度从试点到全覆盖受到了广大农民的热烈拥护和社会各界的普遍赞誉。

新农保制度从一开始就得到广大农民的强烈拥护,并且在全国迅速推广与普及,其根本原因在于体现了人民群众尤其是社会弱势群体共享改革与发展成果的“共享”理念。新农保制度的基本特征,一是所有适龄农村老人都能享受基础养老金的普惠制模式;二是实行政府提供基础养老金的国家出资机制;三是城乡统一的社会养老保险制度和逐步提高基础养老金待遇调整机制的发展方向。农村居民共享发展与改革成果是新农保制度自信的源泉。

三、体现共享理念的制度发展是城乡居保必由之路

在“新农保”和“城居保”试点经验的基础上,2014年2月,国务院颁布了《关于建立统一的城乡居民基本养老保险制度的意见》,意见指出将新农保和城居保两项制度合并实施,在全国范围内建立统一的城乡居民基本养老保险制度。2015年底,城乡居民基本养老保险参保人数50 472万人,实际领取待遇人数14 800万人;全年基金收入2 855亿元,比上年增长23.6%,其中个人缴费700亿元;基金支出2 117亿元,比上年增长34.7%;基金累计结存4 592亿元*数据来源于《2015年度人力资源和社会保障事业发展统计公报》,http://www.gov.cn/xinwen/2016-05/30/content_5078119.htm。根据调查,城乡居民基本养老保险制度存在的主要问题是,基础养老金待遇偏低且缺乏正常增长机制。

(一)基础养老金待遇偏低且缺乏正常增长机制是当前城乡居保制度面临的困境

1.城乡居保基础养老金对农村老年居民基本生活的保障程度偏低

2014年7月,国家城乡居保基础养老金最低标准从每月55元提高到70元。当年,全国农村居民领取的基本养老金人均972元*http://www.cngold.com.cn/newtopic/20151209/wgyljtz2015zxxx.html,占当年全国农村居民人均消费支出8 382.6元的11.60%;到 2015年,全国城乡居保基本养老金发放额每人每月达到119元*根据2015年人力资源和社会保障事业发展统计公报数据整理,全年1 428元。2010-2014年农村居民人均消费支出年均增长率为17.74%,远高于同期农村居民基本养老金10.25%的年均增长速度。数据表明,2015年,城乡居保基本养老金月平均发放额,相当于全国农村低保平均*http://news.xinhuanet.com/politics/2016-01/25/c_128666296.htm标准的46.67%、陕西省五保集中供养标准每月500元的23.8%、五保分散供养标准每月458元的25.96%*http://www.sxdaily.com.cn/n/2015/0122/c266-5608574.html。

新农保养老金待遇与农村老年居民的期望值相差较大。据在西安市的调查,61.3%的城镇居民和81%的农村居民表示,城乡居民养老保险制度的“作用有限”,目前养老主要靠自己储蓄和子女赡养。认为城市老人养老金应该达到每月500-700元,农村老人养老金应该达到每月300-500元,才能满足个人养老的基本生活资料。按此期望值,目前城乡居民基本养老金发放额分别达到城市老人期望值下限的24%和农村老人期望值下限的40%左右。

2016年5月,我们在宝鸡陇县西沟村调查时,一位69岁的张大爷告诉调查员,他现在每月能够领到100元的基本养老金,比起刚开始的60、70元要好很多,但是远远不够自己的生活开支。他说,每月仅买药就得花费300多元,加上其它生活消费,每月支出至少500元。张大爷向调查员倾诉,如果基本养老金能够满足自己基本的生活开支,不依靠儿子,那有多好啊!

2.农村居民参保续保难度加大,减缓了个人账户基金的积累速度

“十二五”期末,我国基本养老保险参保人数达到8.58亿人,总体参保率达到82%。“十三五”期间,按照基本养老保险总体参保率达到90%的规划目标计算,全国参保人数应达到9.4亿人,每年需要增加近2 000万人。参保人数增加的主体部分是农村居民。根据我们对陕西省宝鸡市太白县、眉县的调查,目前农村居民“城乡居保”的参保续保难度不断加大,主要原因,一是农村外出务工人员居住城市的年限逐年增加,返乡频次逐年减少,滞留家乡时间逐年缩短,人口与户籍分离现象日益普遍,增加了农村居民参保、续保的登记、缴费难度;二是留守农村的大多是年迈、妇孺、体弱、病残者,文化程度普遍偏低,活动能力孱弱,交往范围狭小,对“城乡居保”的制度、待遇、政策了解甚少,增加了城乡居民参保、续保的宣传、沟通难度;三是“城乡居保”的村级代办人员均为村干部或村级公益性岗位人员,待遇很低;乡镇经办人员基本是临时聘用的劳动保障协管员,待遇低,流动性大;四是农村居民的基本养老金主要用于慢性病、常见病等自购药品支出,或向幸福院交纳生活费。例如,凤翔县柳林镇68岁的付智正老人,老付夫妻两人一生务农,长期从事重体力劳动,五十岁左右就腰腿疼痛缠身,每年收入约6 500元,扣除化肥、农药、草料等成本外,所剩无几。而腰腿疼,不够“新农合”住院报销标准,也不属于大病保险范围,由于新农合门诊每年只报销60元,两人每月领取的210元“新农保”养老金基本用于购买常用药了。其余参会的老人纷纷插话以其它实例给予佐证,大家合计后认为,似老付夫妻把“新农保”养老金几乎全部用于买药的老人至少占60%[17]。农村居民参保续保的难度加大,客观上减缓了个人账户基金的积累速度。

3.城乡居保个人账户基金保值增值困难,制约了城乡居保养老金的自然增长

“城乡居保”个人账户基金在积累过程中会受到物价上涨、市场波动等因素的影响。现行政策规定,“城乡居保”基金只能购买国债或者在银行储蓄。2006-2015年我国银行一年期存款利率从2.25%连续降至1.5%,其中有5年的CPI指数大于一年期存款利率。另外,城乡居保实行县级统筹,由县级城乡养老保险经办机构担当管理者和投资者双重角色,不但存在基金分散、运行层次低、难以形成规模效益、易受当地行政干预、引发道德风险等弊端,而且基金管理运营效率普遍偏低。同时,县级基金管理机构不具备资本市场投资主体的资格和能力,难以形成适应市场经济要求的基金投资管理的治理结构和风险控制机制。“城乡居保”个人账户基金保值增值困难,制约了“城乡居保”养老金的自然增长。

4.城乡居保基础养老金缺乏正常增长机制

城乡居民基本养老保险制度的基础养老金最低标准,从2009年新农保制度试点时的55元涨到2014年的70元,历时五年,年均仅增长6.19%。根据历年《中国统计年鉴》数据,行政、事业单位退休干部职工的平均退休金是企业职工平均养老金的1.5倍。据此推算,2015年,“城乡居保”养老金仅相当于行政、事业单位退休干部职工平均退休金的3.37%。

(二)建立基础养老金正常调整机制是走出城乡居保发展困境的必要环节

1.建立城乡居保基础养老金正常调整机制是《中华人民共和国社会保险法》的基本要求

基本养老金正常调整机制,是基本养老金发放标准每年(或者定期)随着人均基本生活费用和物价上涨指数的变化而调整,以保障参保人员实际生活水平与经济发展水平相适应,分享社会经济发展成果。建议参照企业职工基本养老金调整办法,建立与经济发展、物价水平“同频共振”的城乡居民基础养老金正常增长机制。鉴于“城乡居保”制度低水平起步的现实,第一,首先以农村居民最低生活保障线作为中央财政提供的基础养老金最低标准;第二,在基础养老金最低标准基础上,依据城乡居民最低生活保障线、物价指数、社会平均工资的加权平均增长率,每年调整城乡居民基础养老金;第三,每次调整基础养老金的增加部分,按照1∶1的比例,由中央财政和地方各级财政分摊;第四,随着城镇化水平的提高,争取在十三五末“城乡居保”基本养老金发放标准能够达到届时城镇居民最低生活保障线。

2.实行城乡居保个人账户基金的省级管理是建立城乡居保基础养老金正常调整机制的重要措施

目前,从不同渠道为老年人提供的财政补助资金种类繁多,总额很大,经办成本居高不下;由于分散发放,老年居民的实际获得感不强。实行“城乡居保”个人账户基金的省级管理,可以把分散在政府不同职能部门的分别向城乡老年居民发放的多种老年补贴并入“城乡居保”发放。一是把高龄补贴资金并入基础养老金发放;二是将个人缴费的政府激励补贴设定统一比率,形成激励参保居民选择高缴费档次的激励机制。三是将基础养老金发放额与缴费年限、缴费标准双挂钩,建立多缴多得、长缴多得的激励机制。

3.通过立法建设强制保险性质的社会养老保险制度是城乡居保基础养老金正常调整机制的法制保障

在“新农保”制度试点初期,以国家出钱提供基础养老金为主体,引导农村居民自愿参保缴费,具有显著的政策与策略效应,对于迅速推进“新农保”制度建设,发挥了不可替代的作用。但是,随着“城乡居保”参保率的提高,参保者的边际参保倾向呈下降趋势;城乡居民选择缴费档次“就低不就高”,续保的间断性,缴费的随意性等问题接踵而至。随着城乡居民人均收入水平提高和城乡居保制度覆盖面的扩大,应该逐步提高养老保险制度的法制化程度,赋予地方立法机构对城乡居保“强制性”参保缴费的立法权。

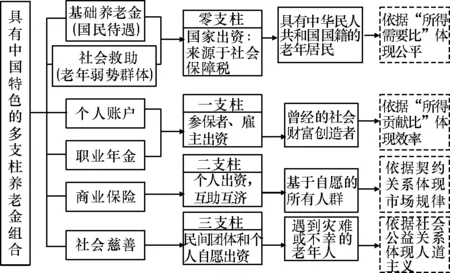

(三)多支柱养老金组合是体现共享理念的养老保险制度发展方向

“共享”理念主张人人参与、人人尽力、人人享有原则,强调公众对经济社会发展成果的共同创造和一起分享。实现共享的途径是社会财富诸多分配方式的组合。老龄人口曾经是社会财富的创造者,进入老龄离开劳动岗位或者丧失劳动能力之后,老年人一方面应该享受他们曾经创造的积累起来的社会成果,另一方面还应该分享经济发展、社会进步的新成果。体现共享理念的多支柱养老保障制度是通过不同分配方式形成的具有中国特色的养老金组合实现的。

图5 具有中国特色的多支柱养老金组合

1.依据所得需要比的体现公平的零支柱“基础养老金”和“社会救助”

所得,是社会财富在社会成员之间的分配结果[18]。养老金也是一种“所得”,它是由政府、雇主、个人等依法向因年老失去劳动能力的人支付的资金。养老需要,是指因年老失去劳动能力的人,为满足自身生活而需要的商品和服务的价格总额。再分配具有弥补分配领域的市场失灵、增强社会公平的功能。“所得与需要”,即依据社会成员自然的、社会的、文化的等多方面需要,通过基本公共服务均等化、社会保障制度等国民收入再分配,形成社会成员的所得。我国社会养老保险制度中的“基础养老金”,其资金来源应该依据“所得与需要比”确定的公共财政投入。根据“所得需要比”做出的关于分配结果的“公平性”判断,体现着马克思主义“按需分配”[19]的思想。依据“所得需要比”发放的“基础养老金”,把企业职工、城乡居民、机关事业单位干部职工的养老保险中保障老年人基本生活需要的部分,根据中华人民共和国公民身份由公共财政统一出资。具有特殊需要的老龄人口,由公共财政以“社会救助”的方式给予援助。“基础养老金”和“社会救助”作为依据“所得需要比”、体现公平的具有中国特色养老金组合中的零支柱,具有托底功能。

2.依据所得贡献比的体现效率的一支柱“个人账户”和“职业年金”

我国社会养老保险制度中的“个人账户”资金,来自于参保者个人或家庭依据“所得与贡献”获得的收入;“职业年金”是参保者依据所得贡献比从雇主单位获得的收入。“个人账户”基金和“职业年金”是我国社会养老保险制度中体现效率的养老金形式。经济学家是把两个人“所得与贡献”之间差距的大小作为判断“公平”或“不公平”的依据;并用于衡量初次分配是否具有效率的判断标准。依据“所得与贡献”的“个人账户”养老金和“职业年金”,以个人在劳动年龄时段对创造社会财富贡献的大小为依据,是体现效率的具有中国特色养老金组合中的一支柱,具有激励在职劳动者做出更多贡献,积极缴纳个人账户费用的功能。

3.依据契约关系体现市场规律的二支柱“商业养老保险”

商业养老保险是在平等互利的基础上,投保人根据自身面临的各种风险,自愿选择投保险种、缴费标准,以期在退休后能获得一定经济补偿,保证生活水平不下降。“商业养老保险”资金以在个人风险偏好基础上的个人经济水平为来源,投保人缴纳保费越多,享受的保障程度与金额越高,作为“基础养老金”“社会救助”“个人账户”“职业年金”等养老金的补充,可以有效缓解国家养老压力,提高老龄人口的生活水平,防范老年人口的各类养老风险。依据“契约关系”的“商业养老保险”,基于个人自愿出资,体现市场规律的具有中国特色养老金组合中的二支柱,具有参保者互助互济功能。

4.依据社会公益关系体现人道主义的三支柱“社会慈善援助”

社会慈善援助是在政府倡导或扶持下,由民间团体和个人自愿出资并组织的,是对弱势群体不求回报施以援助的社会公益事业。“社会慈善援助”是我国社会养老保险制度中体现共济、互助的养老金形式。社会慈善通过社会竞争中的强者向弱者提供财物救济和帮助的方式,来帮助弱者、失败者生存和发展,从而减缓社会经济的动荡,使社会趋向公平,促进社会经济稳定地按照市场经济规律健康发展。社会慈善是社会养老保险的重要补充形式,涵盖救灾、扶贫、安老、助孤、支教、助学、扶残、助医等多个内容,其本质属于社会再分配。依据“社会公益关系”的“社会慈善援助”,是基于民间团体和个人自愿出资,体现人道主义的具有中国特色养老金组合中的三支柱,具有社会互助互济功能。

[1] 贺蕊玲.浅析新农保与老农保的区别[J].经济与社会发展,2010(12):29-31.

[2] 张艳花.新农保的近喜与远忧[J].中国金融,2009(22):80-84.

[3] 邱浩杰.美国的社会养老保险现状和启示[J].福建劳动和社会保障,2002(2):34-35.

[4] 新华侨报:日本养老金入市曾遭遇“滑铁卢”[EB/OL].[2015-07-30].http://news.sina.com.cn/o/2015-07-30/160232160937.shtml.

[5] 唐卓娅.德国2013年养老保险改革措施分析[D].北京:北京外国语大学,2015.

[6] 郑功成.中国新型社保制度建设的重要里程碑——论城乡居民养老保险制度的建立与发展[J]. 中国社会保障,2016(3):28-31.

[7] 高帆.如何理性审视“中国经济发展模式”[J].学术研究, 2010(8):50-53.

[8] 陈栋生. 马克思、恩格斯、列宁关于经济发展与环境关系的部分论述[J].重庆环境科学, 1980(3):1-6.

[9] 赵晓雷.劳动价值理论与上海收入分配问题研究[J].上海经济研究,2001(11):19-22.

[10] 刘茂松.企业家阶层的培育与国有企业经营机制的转换[J].当代经济科学,1992(4):1014-1030.

[11] 程绍珉.浅谈马歇尔的人口思想[J].人口与经济,1986(5):48-50.

[12] 冯英浚,吴江琴.测算技术进步增长速度的一种新方法[J].数量经济技术经济研究,1991(11):45-51.

[13] 陈支农.庇古与《福利经济学》[J].财经政法资讯,2001(2):45-47.

[14] 何爱平.失地农民权益问题的新阐述:基于阿玛蒂亚·森交换权利理论的视角[J].人文杂志,2007(6):100-106.[15] 雍岚,张思锋.基于“所得与需要”视角的我国养老金“公平性”研究[J].当代经济科学,2013(1):89-95.

[16] 陈立旭.创造高于资本主义的社会福利是社会主义的本质特征之一[J].江汉论坛,2014(11):11-15.

[17] 张思锋,胡晗.新农合“投入受益负相关”现象分析与改进措施研究[J].苏州大学学报(哲学社会科学版),2016(3):36-44.

[18] 张思锋,雍岚.分配结果“公平性”的判断、分析与推论[J].西安交通大学学报(社会科学版),2013(1):71-77.[19] 徐跃华.论“按需分配”理解中的几个歧义问题[J].马克思主义研究,2010(8):42-47.

(责任编辑:司国安)

The Confidence and Development in the New Rural Social Endowment Insurance

ZHANG Sifeng,HU Han,TANG Min

(School of Public & Administration,Xi′an Jiaotong University, Xi′an 710049, China)

Though rural residents could share the results of social development and reform, which becomes a source of confidence of the New Rural Social Endowment Insurance, this paper found that the main difficulties for the Urban and Rural Residents Basic Endowment Insurance are low basic pension treatments to urban and rural residents and the lack of normal growth mechanism. Therefore, we propose to establish adjustment mechanism of urban and rural residents basic pension insurance, promote personal account fund management at provincial level, construct the social endowment insurance system with compulsory insurance and so on, for those measurements are the necessary parts of the "urban and rural residents" which may help them go out of the predicament. We also suggest that constructing a multi-pillar pension system which embodies the concept of sharing is the direction of the development of the endowment insurance system with Chinese characteristics.

sharing concept; New Rural Social Endowment Insurance; confidence in the system; system development

2016-03-06

张思锋(1952- ),男,西安交通大学公共政策与管理学院教授,博士生导师。

F323.89

A

1008-245X(2016)05-0037-08

10.15896/j.xjtuskxb.201605007