医学院里的『小学生』

2017-01-16沈芬

○沈芬

医学院里的『小学生』

○沈芬

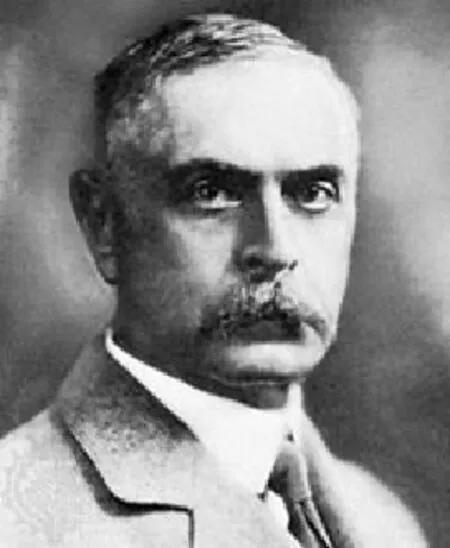

兰德斯坦纳于1868年6月14日出生于奥地利首都维也纳,父亲是一位著名的记者。

在维也纳医学院,为了培养未来的医生,实验室里经常进行各种实验。小兰德斯坦纳的家恰恰就在医学院附近,少不更事的他经常晃动着大脑袋,趴到实验室窗口往里偷看,一双大眼睛,紧盯着那些瓶瓶罐罐、刀刀剪剪与穿着白大褂忙碌穿梭的人。那些医学院的学生们有时也会注意到窗口那双好奇的眼睛,他们故意拿着血淋淋的标本从小兰德斯坦纳前面走过,可是,与其他见到血就吓得“嗷嗷”叫着跑开的孩子不同,兰德斯坦纳不仅没有半点惧怕的神情,反而把脖子伸得很长,似乎更加激发了他探究的渴望。

回到家里,小兰德斯坦纳就缠着爸爸给他讲医生治病救人的故事,还让妈妈给他买来他几乎看不懂的医学书籍,在自己的屋里像模像样地翻看着。好在其中配有插图,让这个孩子多多少少能够了解一点医学常识,他看得废寝忘食,如痴如醉。

功夫不负有心人。17岁时,兰德斯坦纳考进了维也纳大学学习医学,实现了自己的愿望。他不是来自医生世家,却有着广博的医学知识,这让教授们十分惊讶,也因此受到学校格外的重视和特殊培养。完成大学学业后,他又在德国化学家埃米尔·费歇尔和阿瑟·汉茨的指导下学习化学。

在人类医学史上,输血是个古老的医疗方法。早先的医生甚至还把动物的血输给失血过多的病人。可是,即使是输入人血,结果也常常很糟,医生们极少利用输血来成功挽救失血的病人。

1900年,兰德斯坦纳在研究中,发现人类的血液有不同的血型,分别为A型、B型、O型和

AB型,4种血型存在着复杂的输血关系,输血前必须对输血者和受血者的血型进行配对。这一发现,挽救了许多病患的生命。

在临床中,医生给病人输入同种血型的血,偶尔也会导致受血者生命垂危。这是为什么呢?兰德斯坦纳与同事们反复研究,发现了血液中的M、N和P因子,较科学、完整地解释了其中的原因。1940年他们又发现了猕猴因子,又称Rh因子,大部分人拥有这种因子,少数人则缺乏这种因子,两类人的血不能互输。

兰德斯坦纳的成果,指导了安全输血,挽救了成千上万的人。他于1930年获得诺贝尔生理学或医学奖。世界卫生组织、国际红十字会、红新月会、国际献血组织把兰德斯坦纳的生日——6月14日定为“世界献血日”。