科学博物馆与科学中心

——演化路径与当代趋势①

2017-01-16伯纳德希尔

伯纳德·希尔

高秋芳②译 刘 立③校

科学博物馆与科学中心

——演化路径与当代趋势①

伯纳德·希尔

高秋芳②译 刘 立③校

将科学博物馆、科学中心、探索中心等互动型科学博物馆与中心统称为科学博物馆与科学中心(简称为SMC)。在澄清SMC内涵的基础上,按SMC的展示理念变迁将其发展的三个历史阶段划分为:技术史展示阶段,展示现代科学和增强科学知识阶段,促进科学大众化与知识扩散阶段。并在公众与科学技术新的互动社会与环境下,指出SMC面临的挑战,提出SMC向第四个阶段,即注重科学技术与社会的关系和尊重公众的主动地位阶段演进的趋势。在科学与社会互动的语境中全面思考科学博物馆与科学中心的定位与演进趋势。

科学博物馆;科学中心;科学传播;演化;趋势

一、什么是科学博物馆与科学中心(SMC)

自然科学类博物馆有科学博物馆、科学中心和探索中心等多种名称和样式,英文统称为Science Museums and Centers,因此将它们统一缩写为SMC。

科学博物馆是什么?我们可以从Althins 1963年对博物馆的描述开始反思,那时正处在第一代和第二代科学博物馆面临危机,博物馆共同体试图寻求科学博物馆发展新出路之际。对于Althins来说,科学博物馆“(1)首要关注的是整体或部分的科学与技术;(2)不能严格地与自然科学博物馆,尤其是当代生物学、自然资源管理等领域区分开来;(3)重视最新研究进展,跟进那些以往被认为是合理的研究的最新进展情况;(4)重视那些主题是其他类型的博物馆,如历史、地缘与其他特殊博物馆的相关研究”。根据Althins的观点,迄今为止大部分科学博物馆还是选择以传统使命为己任,这总结起来包括:促进大众了解最新科学发现;展示从基础科学研究发展而来的应用科学的进展;称颂发明家与发现者;鼓励青少年去发现和创造;通过员工培训和教师培训项目贡献于科学教育;培养批判的眼光和独立思维能力;展示生活条件的改善总是依赖科学技术的发展;以及总体上提升人们适应不断膨胀的工业社会而又不摧毁人类文化遗产和权力的能力。(Althins,1963)这样的愿景一直在继续着,尽管科学博物馆与科学中心也开始关注科学与社会的关系。

之后的一些定义并没有从实质上丰富Althins的定义,而是将焦点转向了描述他们的作用。如Danilov在定义科学中心的时候,将它们描述为:

现代的互动参与型的非正式教育设施,而不是历史的、不能上手的工件储藏室;不同于大多数博物馆安静的氛围与精英主义的理念,科技中心是活跃的,大众主义的;它们通过启发式、娱乐式的传播模式来达到公众理解科学的效果,而不再苛求公众有一定的知识背景或者说有一定的资质。(Danilov,1982)

SMC面向社群服务,他们通常的教育目标是展示科学从开始到最新进展这一历史序列的进化成果,同时更强调最新成果;传播科学技术以促进相关信息的获取,普遍提高观众的知识水平,激发大众对科学技术的兴趣;将科学技术置于特定社会背景中从而强调他们在现代社会中的重要地位;此外还有知识民主化的目的,也就是说不管公众有什么样的教育背景和不一样的期望和兴趣,SMC总体上要向社会各类群体提供展品、展项和活动。

很重要的一个事实是,SMC的数量一直在平稳增长,到21世纪之初全世界的SMC已达到了 3300余个(Beetlestone et al.,1998;Persson,2000);这种增长态势还在持续,例如中国就正在广泛铺设SMC网络试图来支撑国家发展(参见 Trench etai,Handbook of Public Communication of Science and Technology,Second Edition)。SMC的扩散要求有一批专门人士来掌握和传播科技文化,且赋予这些具备科学技术文化素养的社会行动者以合法性与有用性,从而来保障更广的社会参与度和最终更大的社会流动性。

博物馆,包括SMC总的来说在知识传播上显然不是唯一的场所,即使在定义上他们是致力于知识传播的空间,正如SMC传播科学知识、历史博物馆传播历史知识、人类学博物馆传播人类学知识,但都在这个领域不具专有权一样。流行科学杂志、电视节目、纪录片、科幻小说和未来派电影、网站、学校全都是知识传输的场所。西班牙巴塞罗那Cosmo Caixa科学中心的设计者Jorge Wagensberg说到:

“博物馆可以自愿地教导公众,为他们提供信息,开展教育和研究,保存遗产……但总有更多的机构能更好地承担这些功能,比如学校和大学能更好地发挥教学功能,而家庭与社会环境则在教育方面发挥更长远的作用,网络能提供应有尽有的信息,科学家更擅长于做研究一样……因此,‘博物馆更擅长什么呢?’

……博物馆是一个致力于提供刺激的、为每一个公民服务的空间,是一个通过实体的展品和现象演示等实际物品或操作激发公众与展品以及与周围人的对话,从而传播科学知识、科学方法、科学观点的知识空间。”(Wagensberg,Toward a total museology through conversation between audience,museologists,architects and builders,2006)

不过博物馆激发的是一种什么样的对话呢?这方面Macdonald(2001)发展了本内特(Bennett,1995)与福柯(Foucault,1970,1977)的思想,认为科学博物馆可以看做是文化性的科技机构,既限定了特定的“知识”,也限定了特定的一些公众(Macdonald,2001)。换句话说,她的定义与之前提到的Althins与Danilov的定义不同,它并不简单的是一个覆盖某一领域知识的问题,也不是限制在某一种形式的知识传播,更不仅仅是一种传播的方式(如Wagensberg提到的刺激);而是要理解一个SMC作为一个机构,如何展示知识:“致力于科学传播的博物馆并不简单的是将科学放上展示架,而实质上博物馆同时也在 ‘建构’某种科学给公众,且赋予这种科学以合法性”(Macdonald,2001)。

这使得我不得不澄清我开始提出的问题:哪种设施在向公众传播科学的时候较为成功?他们有什么样的传播模式?对于科学形象的塑造将带来什么影响?

二、SMC发展的阶段

科学中心的兴起开始于20世纪60年代,虽然皮尼拉斯县科学中心(1959)与西雅图的太平洋科学中心(1962)是最早宣布它们是科学中心的,但是1969年旧金山探索馆与加拿大安大利略科学中心才真正开启了科学中心的时代。1973年北美科学技术中心协会(ASTC)的成立也象征着科学中心从科学博物馆中独立出来,如今ASTC已有600余个会员。

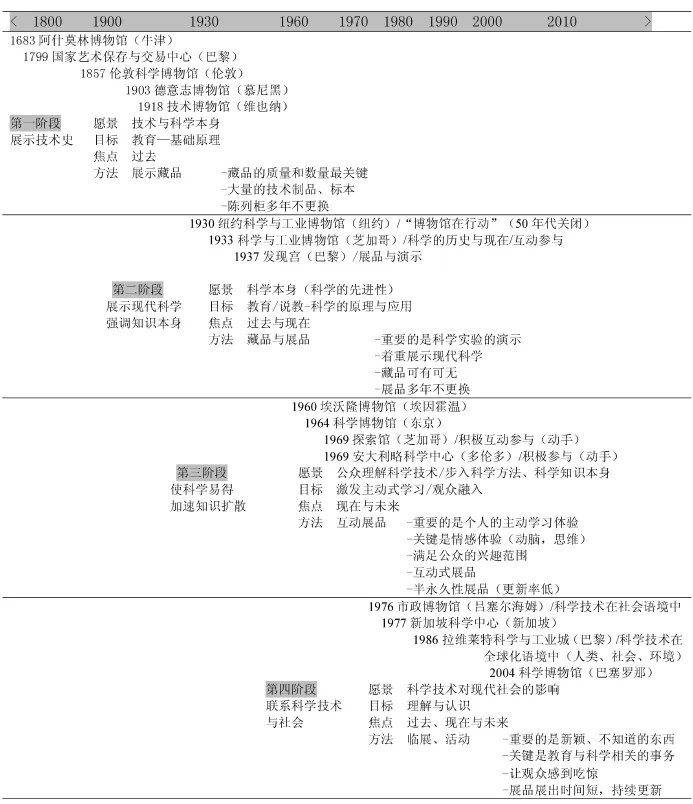

为了理解科学中心的来临是怎样造成决定性的改变的,有必要对SMC的历史作个简单的回顾。参考 Danilov(1982)与 Huson(1988)的观点,我们将科学博物馆运动划分为四个阶段:第一个阶段是技术史博物馆阶段,第二、第三个阶段的科学博物馆聚焦于现代科学,第四个阶段的科学博物馆侧重于科学与社会之间的相互作用关系。虽然每一阶段都代表着一种新的发展,但这并不意味着是后一个阶段取代前一个的过程。相反,每一个新阶段都可以认为是对SMC已有形态的一种充实。因而,虽然SMC通过互动的展示手段来体现当代科学的进展,但它同时并不摒弃科学史的传统展览,如巴黎维莱特科学与工业城展出的“达芬奇:项目、图纸与机器” 展(LeonardoDeVinci:Projects,Designs,Machines Show,2012.10—2013.08);而那些侧重非动手型科学藏品的科学博物馆也不排斥加入互动的元素,如伦敦科学博物馆的Pattern Pod展厅就是一个为5-8岁的孩子设计的互动展厅。各阶段的划分具体见表1:

表1 各个阶段的SMC及其特征

(一)第一阶段:展示技术史

这个阶段开始于1857年开放的伦敦科学博物馆,它继承了伦敦万国博览会(1851)的遗产。而成立于1794年的法国国家工艺博物馆(The Conservatoire National des Arts et Métiers,Paris)于1799年选址巴黎圣·马丁街,一直保留至今。伦敦科学博物馆“最初是一个教育机构,原计划是向老师与有经验的技术人员提供教育培训。它是一个教学机构,而且它的收藏品也是为此服务的”(Hudson,1988)。值得注意的是这些在历史上建立起来的教育功能已成了科学博物馆领域一个永恒的功能;即使20世纪70年代对教育的理解与今天迥异。

在那个时期最重要的是丰富藏品和展出。博物馆展示它们的藏品,而观众被认为是来瞻仰膜拜。通过展示有代表性的实物收藏,它们树立起了教育公众,充实他们大脑的典范。法国国立工艺博物馆最初收藏科学仪器,之后扩展到钟表收藏;而伦敦科学博物馆则更多样化,收藏技术制品、工业制品与艺术制品。这些博物馆更侧重于技术而不是科学,一开始这些藏品来自于一些开明的业余爱好者捐赠,后来随着大学、学术机构与博物馆(主要是自然科学博物馆)对收藏的研究才走向专业化。在今天SMC眼里看来,这些博物馆事实上是通过对藏品的研究整理来重组和再现技术的历史的,包括国立工艺博物馆的科学仪器收藏也是如此;它们唤起的是对一种实验室技术,而不是科学思维模式本身的认识。过了将近75年之后,随着1937年巴黎发现宫的开放,科学博物馆才开始致力于纯科学的展示。

无论如何,有一点是肯定的,那就是19世纪的博物馆发挥了将科学技术带入大众视野的功能。正如Hudson所说,当我们谈论伦敦科学博物馆的时候,“它体系化方面的价值无疑的远远超越了它实际展出的效果”(Hudson,1988)。

(二)第二阶段:展示现代科学、增强科学知识

简单来说,科学博物馆向现代性迈出的第一步有两个方面:一是从回溯历史的博物学传统转向关注当下的科学技术;二是强调纯科学的价值,而不仅是技术史。巴黎发现宫的创始者让·佩兰就写到:“我们最主要希望观众了解到的是那些产生和推动科学的基础研究。”(Perrin,引自Rose,1967)因而发现宫的目标定位是“理解 ‘发现’在文明创造中的决定性作用”(Roussel,1979)。为实现这一目标,发现宫用浅显易懂的方式向观众再现那些科学史上伟大的实验。事实上在伦敦科学博物馆问世之后发现宫开放之前,在社会与大众的构想中科学的展示一直是伴随着“进步”观念的,1933到1934年间的芝加哥世博会主题“一个进步的世纪”便是最好的例证。芝加哥世博会打出了“科学发现,工业应用,人类遵从”(Science Finds,Industry Applies,Man conforms)的口号,凸显了科学研究与工业之间的相互依赖关系。它显示了科学正成为社会发展的动力,从创造一束光到通过光电元件捕捉到大角星(Arcturus)的光线再到夜间照明的实现,无不显示了科学巨大的力量(Schroeder-Gudehus and Rasmussen,1992)。

世博会恰恰打造了SMC所梦寐以求的那种科学与公众的关系。它向所有人开放,无知识门槛,而且还用多种语言提供导览与展厅讲解,旨在对任何一个人都有一定的教育意义。它还用实景模拟来达到寓教于乐的效果。世博会的四大特色——与学校建立联系、动态与实景展示(包括影院)、导览服务、寓教于乐——对SMC的未来发展有决定性的影响,成为了日后SMC必定采纳的措施。而且,芝加哥世博会的展品摆放借鉴了百货公司商品的摆放原则,便于观众从任何一个角度都能看到吸引他的东西,这就打破了传统的分门别类远离观众视线的展品陈列方法。SMC很快便采纳了这样一种主题式布展,而不是严格地按照学科划分分类。举例来说,1889年建立的法国巴黎皇家植物园(Grand Galerie de Zoologie)改名为国家自然博物馆(Grand Galeriel'Evolution du Museum National d'HistorieNaturelle),于1994年重新开放,如今它根据“远洋环境”“珊瑚礁”“深海平原”这样一些主题来陈列标本,取代了以往动物、植物二分的分类学方法。

芝加哥科学与工业博物馆(Chicago's Museum of Science and Industry)从德意志博物馆(慕尼黑,1903)、奥地利技术博物馆(维也纳,1918)以及那个时代言必称的伦敦科学博物馆吸收经验和灵感,1933年芝加哥科学与工业博物馆再次向公众开放的时候,便有了“让观众参与展览”的理念,通过互动型(hands-on)的展品让观众自己动手参与科学原理和结果的探索(Hudson,1988)。

巴黎发现宫(最初是作为“现代社会中的艺术与技术”博览会的一个展厅开放)也吸纳了许多创新措施,只不过它的目标是呵护与激励观众无拘无束的好奇心以及对未知事物无功利心的纯粹探索。为通过在娱乐中实现此设想,它尝试了现场演示、邀请观众触摸展品,按按钮等手段(Eidelman,1988)。不过它整体上还是按照学科分类设置的,主要是传播基础科学知识。它基本上还是处于一个将实验室—课堂的知识传播转化为娱乐—展品的传播模式中,其中增加演示人员再现重大科学实验,并向观众解释实验等鲜活元素。目的是让观众理解认识外在世界的基本概念,让他们具备一定的科学思维框架和路径(Moles,1967)。

发现宫的传播模式必定是说教型的,关于此项目的一段原文就已经明确说到:

演示人员会通过留声机录制的内容或电影片段来对演示实验给出必要的说明。在小黑板上写出简短的评论,将如今的哪些应用发明是根据哪些科学实验原理来的对应起来(引自Eidelman,1988)。

发现宫聚焦于现代技术,它用一切可获得的现代传播手段来表征自己的现代性。总之,它打破关于“展品的博物馆学”窠臼,引领了关于“思想的博物馆学”,再现决定性实验和让观众对科学发现的路径有切身体会,这两大措施成为它重要的创新举措。

(三)第三阶段:促进科学大众化,加速知识扩散

旧金山探索馆与安大略科学中心是第三阶段开始的标志,这两个馆都于1969年开放,都以互动展览为特色,以观众为中心,同时坚决反对知识的生产比知识的扩散重要的观点。从20世纪70年代开始,SMC开始变得更开放,更亲近观众。当时西方社会刮起改革之风,博物馆被迫要么适应,想办法赢取观众,要么面临倒闭(Dagognet,1984)。时代呼唤新的机构涌现从而来弥补公众对传统的文化供给渠道的不满足。这对于博物馆的转型来说也是个尝试的过程,因此不可避免地会出现多种多样的发展模式(Mairesse,2002)。科学中心阶段的到来大致可以认为是博物馆领域对新的社会环境的适应,也是对人们希望找到一个表达个人自由意志的途径的回应。而且它们非常注重年轻的观众,尤其是学生,并且搭建了博物馆与学校的联系网络。

探索馆自有新的抱负,它打破传统博物馆的做法,不再让展品与公众之间保持一定的距离,而是近距离接触,甚至把玩。Hein在回忆探索馆早起经历的时候说道:“探索馆引领着尊重自由、表达自由的思维模式,其创始人奥本海默的个人风格为探索馆的观众,包括员工创造了最大限度的自由与探索空间”(Hein,1990;物理学家 Robert Oppenheimer的弟弟兼同事Frank Oppenheimer是探索馆的创始人)。这样一种自由环境使得他们重新审视观众在博物馆中的角色:每一个人的体验成为了展品设计中最主要考虑的因素。展品设计者以及探索馆所有的工作人员都有一个共识,即“理想的学习应该是无方向指引的、主动的探索,这种探索往往由生活经历所激发,往往会在无意中运用一些资源和概念的时候产生重大发现。他们把公众的个人经历视为最重要的,而把博物馆看作丰富他们经历的一种辅助资源。”(Hein,1990)探索馆的成功有赖于它成功地去除了公众与博物馆展示内容之间的距离,重构内容,从而让一部分人能易于理解,学到知识,而让另一部分希望获得娱乐体验的人也能满足期望(Desvallees,1992)。

以观众为本的展览无意于突出一个科学技术物品,而在于就某个科学话题进行一些解释和演示(Hein,1990)。Hein这样描述探索馆的愿景:

探索馆的战略是让公众成为自己认知实验的主人。博物馆通过互动的展品,提供给公众探索和调研的动力与工具。作为主体的观众可以亲历科学实验,从而分析思考这个过程。

现在所说的博物馆传播学转向也与当时博物馆面临的社会压力不无关系。公众开始挑战当时的博物馆学,他们不愿再被限制为“一个被动的观察者角色,不愿被动地接受一套已实现了的科学成就”(Hein,1990)。观众必须要参与和主导整个参观学习过程。取代从一件展品被动地移到另一件展品的观察模式,代之以对话、交流、触摸等互动。

这些博物馆会通过展品设施来揭示物理的、自然的“真象”(reality)(用Wagensberg的reality隐喻),从而刺激观众参与到对话交流中。这样的对话定位在两个特殊层面:一是真实。理解博物馆所展示的科学现象、事实、观念、概念、理论固然重要,但是将SMC与其他知识扩散机构区别开来的是它们对“真象”(reality)的展示与检验。观众总是会期望知道展示给他们的“真象”的状态。因此,观众需要知道“他没被欺骗也不是被幻象戏耍,更不是在看科幻”(Davallon,1999);二是博物馆的实物收藏与有形资产的作用发生了巨变。从18世纪现代博物馆诞生之日起,实物收藏就一直在博物馆占最主要的地位,博物馆的布展都是以展品为中心。第一、第二阶段的SMC(巴黎发现宫除外)也依附于实物藏品;而到了探索馆与安大略科学中心这里,实物收藏的作用仅仅是提供可以讨论的“真实”现象,从而刺激公众交流行为的产生。

在这个语境下,互动展品毋庸置疑是一条好的路径,可以让观众参与和融入对话,从而发现博物馆想让他们发现的东西(Hein,1990),进而促进他们理解博物馆试图传播的思想,至少使得一些思想和理念对他们不再陌生。奥本海默当时描绘探索馆的蓝图,说它将“提供这样一个环境:公众在其中能熟悉科学技术的细节,可以开始通过操作和观看实验室仪器和机械的运作来获得对科学技术的理解;这个空间可以激发他们潜在的好奇心,且能至少提供部分的答案”(Frank Oppenheimer,1968)。探索馆与安大利略科学中心的创举就在于它们通过互动展品来呈现思想,邀请公众积极的参与。“一个互动的展品就是要观众对它的结果或产出能发挥真正的作用;观众的参与程度会影响展示的结果”(Beetlestoneet al.,1998)。换句话说,公众的参与度是影响他整个参观效果的前提。

SMC通过将公众的积极参与社会化,唤起了科学实践的革命,拓展了博物馆学研究。博物馆成为公众交流的场所,公众的期待与兴趣成为博物馆项目的核心。

(四)第四阶段:注重科学技术与社会的关系

20世纪80年代初,公众开始对科学脱离于社会现实的状况产生不满。让一定数量的公众在有争议的问题上达成一致意见非常重要却又难以实现。在这样的背景下SMC被期待来处理争议性的话题。同时不断恶化的经济形势也迫使SMC重新审视自己的目标定位和工作方式。它们试图来平衡两种趋势:

1.第一种趋势

多年以来,科学与社会的关系都被质疑,这种情况在欧洲或许比在美国还要严重:“进步”这一概念在上个年代就已经被弱化,而公众对科学技术带给日常生活、工作和环境的危害和风险有了一定的认知。科学成果物化为技术,我们称之为“技性科学”(technosciences)带给社会的转变超出人类的预期,每一个人都潜在地受到影响。博物馆不能再局限于宣传科学文化,弘扬科学的价值。将科学与社会隔离开来展示的方式已不能满足观众的期待,他们希望获取信息的同时还要能参与科学事务的讨论。英国上议院科学技术特别委员会的第三份报告(2000,第5章)表达了“对话的心情”。Lowenthal的评论呼应了Hudson10年前的观点,即“科学事业引起了人们的害怕和憎恶,甚至那些已经享受到科学带来的好处的人也有这样的情绪。人们害怕与憎恶科学一方面因为它面貌神秘、远离大众,从而保持权威性,另一方面是科学带来的意想不到的负面结果。”(Lowenthal,1997)。SMC恰恰面对的是这群已经意识到了技性科学的社会作用,并想预知更多后果的公众。他们不再满足于观察到变化,却只能被动地接受和适应变化的状态。技性科学给社会带来的变化实在太快、太深、太普遍。公众期望挑战科学家、政治家、商业人士替大众做出的所谓好的选择(Le Deaut,2013;Schiele,2013)。公众希望有个发声途径。因此,SMC不得不容纳这样一批有很高的觉悟、明确希望参与决策、而不愿再做旁观者的公众。

开放于1986年的巴黎维莱特科学与工业城不再将自己定义为科学中心,即使它部分的展品也体现了科学中心的特点(如针对3~12岁孩子的Cite des Enfants展区)。它推出了一个“科学漫步”(Scientific Stroll)展区,就像它的观众导览里面介绍的,这是一个“来自社会,面向社会的投入(investment of society towards society)”,它涉及到“社会的愿景,社会的问题”以及“我们如何集体地把握社会的运行”等。科学城“不能仅成为传播文化产品的地方。它必须滋养科学技术与社会关系的反思(反过来也会受社会的影响)思维”(Jantzen,1996)。

SMC里真的要放入争议性议题?这很像是一场赌博,而赌博显然是有风险的。北卡罗来纳州自然科学博物馆的Koster在承认确实有必要处理争议性问题的同时,也对SMC提出警示,即“已全身心投入博物馆相关活动那么多年的SMC,真的有必要突然转向处理公众对科学的信任危机吗?”(Koster,2012)。这样做的风险是无可避免的,许多的展品可能会遭遇来自科学共同体的反对。1995年在美国国家历史博物馆展出的“美国人生活中的科学”(Science in American Life)就激怒了科学共同体。此展用社会的方式展示现代科学,将科学的社会影响、社会价值纳入了进来,这是科学权威所不同容忍的,科学共同体认为这是对社会价值无涉的理想科学形象的一种背叛。Koster的观点提醒SMC领域在认识到改革有必要的同时,也面临着更大的风险和挑战。

2.第二种趋势

与以上争议对应的是当时的社会经济环境的变化,当时虽然有经济全球化的趋势,但总的来说西方经济二战之后的快速增长已经停止了。传统的经济复苏手段似乎已不起作用。政府财政收入短缺,因而必然缩减各方面的支出,稍早一点政府还在管理与支持的一些机构现在就或面临重组和调停。①新自由主义(Neo-liberalism)倡导限制政府的权限,建设合理的社会制度来保障企业的自由经济活动、私有财产和自由贸易(Harvey 2007:2)。教育、研究、医疗与社会和文化项目无疑受到巨大影响,文化传播机构面临着一个非常不确定的时代。就算在政府支持一直很有保障的国家,例如法国,也遭遇了资源缩减。博物馆现在要自己寻找市场,一方面吸引公众,另一方面加强博物馆的合作。在混合经济体制的国家如加拿大,或像美国这样的政府弱干预的国家,加强合作关系变得至关重要。无论如何他们都必须面对经济的长期下滑。博物馆也不得不重新思考自身的定位。

管理文化逐渐在博物馆界占据重要地位,且广泛地扩展到文化领域。绩效考核与盈利指标冲击着博物馆的传统价值观,尤其是科学争论中表达的对博物馆的全新期待也减弱了传统价值的作用。另一方面,博物馆加强了以观众为中心的理念。正是像Koster前瞻性的警示一样,SMC在处理争议性问题上保持谨慎。而且,与那些没有藏品的科学中心相比,以收藏为主的科学博物馆的传统职能如保存、研究和教育等与当时兴起的传播、广告、市场等新兴职能格格不入(Tobelem,2010)。随之而来的便是传统职能被边缘化,而想要继续保留和运转这些传统职能又成本太高。导致的结果就是科学博物馆管理职能专业化。能否盈利往往成为博物馆挑选展示项目和活动时的重要考虑因素。显然,这一次的演进比上个年代的更为激进,20世纪60和70年代的转变还不涉及到博物馆物质层面,而只是总体方向的重新定位,使博物馆展示更民主化。相反,80年代的这次转变受新自由主义思潮的支撑,是重新定义了博物馆这种机构。而接踵而至的经济困难,包括2008年的经济危机又在一定程度上促成了博物馆管理的职业化以及布展的经济利益考虑。

[1]国务院.中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要.2016.Althins,T.(1963)‘Museums of Science and Technology’,Technology and Culture,4,1:130-147.

[2]Beetlestone,J.G.,Johnson,C.H.,Quin,M. and White,H.(1998)‘The Science Center movement:contexts,practice,next challenges’,Public Understanding of Science,7,1:5-26.

[3]Bennett,T.(1995)The Birth of the Museum,London:Routledge.

[4]Caleb,W.(2010)‘The transformation of the museum into a zone of hot topicality and taboo representations:the endorsement/interrogation response syndrome’,in F.Cameron and L.Kelly(eds)Hot Topics,Public Culture,Museums,Newcastle upon Tyne:Cambridge Scholars Pub-lishing,18-34.

[5]Cameron,D.(1971)‘The museum,a temple or the forum’,Curator,14,1:11-24.

[6]Cameron,F.(2010)‘Risk society,controversial topics and museum interventions:(re)reading controversyand the museum through a risk optic’,in F.Cameron and L.Kelly(eds)Hot Topics,Public Culture,Museums,Newcastle upon Tyne:Cambridge Scholars Publishing,53-75.

[7]Castells,M.(1996)The Rise of the Network Society,The Information Age:Economy,Society and Culture,Vol.1,Cambridge,MA and Oxford: Blackwell.

[8]Castells,M.(2004)The Network Society:A Cross-Cultural Perspective,Cheltenham and Northampton,MA:Edward Elgar.

[9]Castells,M.(2010)‘Museums in the information era:cultural connector of time and space’,in R. Parry(ed.)Museums in a Digital Age,London and New York:Routledge,427-434.

[10]Dagognet,F.(1984)Le musée sans fin,Seyssel: Champ Vallon.

[11]Danilov,V.(1982)Science and Technology Centers,Cambridge,MA and London:The MIT Press.

[12]Davallon,J.(1999)L'exposition à l'oeuvre,Stratégies de communication etmédiationsymbolique,Paris: L'Harmattan.

[13]Desvallées,A.(1992)Vagues-uneanthologie de la nouvelle muséologie,Vol.1,Macon:éditions W,Savigny-letemple:M.N.E.S.

[14]Eidelman,J.(1988)La Création du Palais de la Découverte,Professionnalisation de la recherche et culture scientifiquedansl'entre-deuxguerres,PhD Thesis,Université Paris V-René Descartes,Sciences-Humaines-Sorbonne.

[15]Foucault,M.(1970)The Order of Things:An Archeology of the Human Sciences,London:Tavistock.

[16]Foucault,M.(1977)Discipline and Punish:The Birth of the Prison,London:Allen Lane.Godin,B. and Gingras,Y.(2000)‘What is scientific and technological culture and how is it measured?A multidimensional model’,Public Understanding of Science,9,1:43-58.

[17]Harvey D.(2007)A Brief History of Neoliberalism,Oxford:Oxford University Press.

[18]Hein,H.(1990)The Exploratorium,The Museum as Laboratory,Washington:Smithsonian Institution.

[19]Hobsbawm,E.([1994]2004)The Age of Extremes,1914-1991,London:Abacus. House of Lords Select Committee on Science and Technology(2000)Third Report,Science and Society,London:Stationery Office;online at www.publications.parliament.uk/pa/ ld199900/ldselect/ldsctech/38/3801.htm

[20]Hudson,K.(1988)Museums of Influence,Cambridge,New York and Melbourne:Cambridge U-niversity Press.

[21]Jacobi,D.(1997)‘Les muséessont-ilscondamnés à séduiretoujours plus de visiteurs?’,La Lettre de l'OCIM,49:9-14.

[22]Jacobi,D.(2012)‘La muséologie et la transformation des musées’,in A.Meunier(ed.),La muséologie,champ de théorieset de pratiques,Québec:Presses de l'Université du Québec,133-150.

[23]Jacobi,D.(2013)‘L'expositiontemporairerésisterat-elle à la montée en force de l'événementiel?Sur la fin d’un paradigme’,unpublished manuscript.

[24]Jantzen,R.(1996)La cité des sciences et de l'industrie,Paris:Cité des sciences et de l'industrie.

[25]Koster,E.(2010)‘Evolution of purpose in science museums and science centres’,in F.Cameron and L.Kelly(eds)Hot Topics,Public Culture,Museums,Newcastle upon Tyne:Cambridge Scholars Publishing,76-94.

[26]Landry,A.and Schiele,B.(2013)‘L'impermanence du musée’,Communication etlangages,175:27-46.

[27]Le Déaut,J.-Y.(2013)‘Foreword’,in P. Baranger and B.Schiele(eds)Science Communication Today,Paris:CNRS éditions,7-11.

[28]Leshner,A.(2007)‘Beyond the teachable moment’,Journal of the American Medical Association,298,11:1326-1328.

[29]Lowenthal,D.(1997)‘Paradise and Pandora's box:why science museums must be both’,in G. Farmelo and J.Carding(eds)Here and Now: Contemporary Science and Technology in Museums and Science Centres,London:Science Museum,163-168.

[30]Macdonald,S.(2001)The Politics of Display: Museums,Science,Culture,London and New York:Routledge.

[31]Mairesse,F.(2002)Le Musée Temple Spectaculaire,Lyon:Presses Universitaires de Lyon. Mercier,J.(2012)‘Le sexe au muséeest“insultant pour les contribuables”-James Moore’,Le Droit,Ottawa,17May;online at www.lapresse. ca/le-droit/arts-et-spectacles/201205/17/01-4526250-le-sexe-au-musee-est-insultant-pour-lescontribuables-james-moore.php

[32]Meyer,M.(2010)‘From“cold”science to“hot”research:the texture of controversy’,in F. Cameron and L.Kelly(eds)Hot Topics,Public Culture,Museums,Newcastle upon Tyne:Cambridge Scholars Publishing,129-149.

[33]Miège,B.(1996)La sociétéconquise par la communication,Grenoble:Presses Universitaires de Grenoble.

[34]Molella,A.(1997)‘Stormy weather:science in American life and the changing climate for technologymuseums’,in G.Farmelo and J.Carding(eds)Here and Now:Contemporary Science and Technology in Museums and Science Centres,London:Science Museum,131-137.

[35]Moles,A.A.(1967)Sociodynamique de la culture,Paris and The Hague:Mouton.

[36]Morton,O.(1997)‘Reinventing museums throughtheinformationrevolution’,inG. Farmelo andJ.Carding(eds)Here and Now:ContemporaryScienceandTechnologyin Museums and Science Centers,London:Science Museum,169-171.

[37]Oppenheimer,F.([1968]1990)‘A rationale for a science museum’,Appendix1in H.Hein,TheExploratorium,The Museum as a Laboratory,Washington:Smithsonian Institution,217-221.

[38]Paquette,J.(2009)‘Communiquer la science:métier,conflit de normesetharcèlement social’,Éthiquepublique,11,2:61-71.

[39]Persson,P.-E.(2000)‘Science centers are thrivingandgoingstrong!’,PublicUnderstandingof Science,9,4:449-460.

[40]Rose,A.J.(1967)‘Le Palais de la Découverte’,Museum,20,3:204-207.

[41]Roussel,M.(1979)Le public adulte au Palais de la Découverte,Paris:Palais de la Découverte,Manuscript.

[42]Schiele,B.(2001)Le musée de sciences,Paris:L'Harmattan.

[43]Schiele,B.(2008)‘Science museums and science centres’,in M.Bucchi and B.Trench(eds)Handbook of Public Communication of Science and Technology,London and New York:Routledge,27-39.

[44]Schiele,B.(2011)‘La participation en science à l'ère des enjeuxglobaux’,Communication etlangages,169:3-14.

[45]Schiele,B.(2013)‘Five things we must keep in mind when talking about the mediation of science’,inP.Baranger and B.Schiele(eds)ScienceCommunicationToday,Paris:CNRS Éditions,305-318.

[46]Schroeder-Gudehus,B.and Rasmussen,A.(1992)Les fastes du progrès:le guide des expositions universelles1851-1992,Paris:Flammarion.

[47]Selvakumar,M.and Storksdieck,M.(2013)‘Portal to the public:museum educators collaborating withscientists to engage museum visitors with current science’,Curator-The Museum Journal,56,1:69-78.

[48]Tobelem,J.-M.(2010)Le nouvelâge des musées -Les institutions culturelles au défi de la gestion,Paris:ArmandColin.

[49]Ucko,D.A.(2013)‘Science centers in a new world of learning’,Curator-The Museum Journal,56,1:21-30.

[50]Wagensberg,J.(2006)‘Toward a total museology through conversation between audience,museologists,architectsandbuilders’,inR. Terradas,E.Terradas,M.Arnal and K.-J.Van Gorsel(eds)The Total Museum,Barcelona:Sacyr,11-103.

Science Museums and Centres—Evolution and Contemporary Trends

Bernard Schiele

Translated by Gao Qiufang,Proofread by Liu Li

Based on grouping science museums,science centres and discovery centres under the acronym SMC,the definition and essence of SMCs are discussed.According to the changing overall philosophy of the SMC,three stages—displaying the history of technology,showing contemporary science and enhancing knowledge and making science accessible and facilitating knowledge appropriation—which they have gone through are categorized and looked into.Further,a new trend towards the fourth stage—relating science and technology to society—is discussed,we get insight into the evolutionand contemporary trends of SMCs in the context of interaction of science,technology and the society.

science museum,science center,science communication,evolution,trend

① 本文系加拿大科学传播学者伯纳德·希尔(Bernard Schiele)所著 《Handbook of Public Communication of Science and Technology》2014年第二版的第四章,本文的翻译出版获得了该书作者和编辑的授权。

② 高秋芳:中国社会科学院数量经济与技术经济研究所博士后;研究方向:科学传播普及,科技与产业战略;通讯地址:北京市东城区建国门内大街5号中国社会科学院数量经济与技术经济研究所;邮编:100025;Email: gaoqiufang@sina.com。

③ 刘 立:清华大学社科学院科技与社会研究中心教授,博士;研究方向:科技创新、科技传播;通讯地址:北京清华大学社科学院;邮编:100084。Email:liuli66@tsinghua.edu.cn。