“跨界”合作:博物馆展示理念的创新

2017-01-16韦立立

韦立立 杨 岭

“跨界”合作:博物馆展示理念的创新

韦立立 杨 岭①

历史文物和自然标本是两类属性各异的博物馆藏品,“跨界”展览在于通过这两类展品寻求人文历史与自然科学之间的结合点,实现相互融合。博物馆作为社会文化教育服务机构,应紧随时代发展步伐,从现代科学发展维度审视博物馆“跨界”展览,从人文历史和自然科学视角诠释人类文明,从“跨界”展览形式探讨博物馆展示手段,不断推出精品陈列,为广大民众奉献高品质的公共文化服务产品,使博物馆在社会发展中发挥更大的作用。

博物馆;展示;人文历史;自然科学;融合

博物馆是一个国家、一个地区或一个城市重要的文化象征,其宏伟独特的地标性建筑和丰富珍贵的藏品,为公众体验文明和休闲娱乐提供了良好的条件。随着社会的发展和人类文明的进步,人们在满足物质需求的同时,对精神文化的需求也日益提高,博物馆在其中正扮演着越来越重要的角色。然而,当下各类博物馆普遍存在展览内容陈旧、展览形式单一、教育活动老套等问题,大大降低了观众的热情和兴趣,影响了博物馆功能的有效发挥。因此,博物馆必须与时俱进,开拓创新,在展出内容与形式上不断推陈出新以适应观众的求知欲望。河南博物院与浙江自然博物馆利用各自优势联手推出的 《生命·超越——中原文化中的动物映像》展览,开创了历史文物与自然标本组合办展的先河,具有历史和现实意义,值得博物馆业界探讨和借鉴。

一、从现代科学发展维度审视博物馆“跨界”展览

(一)为什么要“跨界”展览

博物馆“跨界”展览在于寻求历史文物和自然标本两者之间的结合点。从现代科学发展维度观察,自然科学与人文科学构成了人类认识世界两种不同的方法,他们既有分歧又有着内在的联系和统一。因为,历史文物是特定时代人类科技与文化的产物,而文化本身即是人类认识自然、利用自然和改变自然的产物,这在许多文物中有所表现。博物馆藏品从它的制造时代起,对科学研究的作用就凝固在造型形态、装饰图案以及物品内涵之中。通过“跨界”展览,能够深层次分析历史文物产生及存在背景,实现自然科学与人文科学二者有机融合。尤其是自然类博物馆的展示应该加大对人文历史的关注,增强人文情怀,使展览更具可看性。

(二)需要什么样的“跨界”展览

跨界展览试图发掘历史文物中的自然元素,以自然科学视角补充解释历史文物的原本属性,通过自然标本与历史文物的跨界展出,揭示人类通过科学和技术认识自然、利用和改变自然的过程,以及自然与历史、文化、文明之间的内在关系,使展览的内涵和展示教育效果超越知识层面,上升到情感、态度、价值观层面。在许多人眼里,历史文物和自然标本二者是各自独立的,不同类型的藏品,难以融合或沟通。其实不然,博物馆“跨界”展览打破学科范畴,目的是提高博物馆展示教育的层次,讲出一些故事引起观众对枯燥标本和文物产生联想,使展览对观众的适应面更广阔。

(三)如何进行“跨界”展览

博物馆作为文化教育机构,要与时代发展变化相适应,把握时代文化脉络,积极与其他组织机构开展合作,以求发挥更大的社会作用。因而,“跨界”展览要超越原来固有的思维,超越时间与空间的局限,摒弃陈旧老套的方法和观念,以创新的思维发掘与开拓,以明确的跨界主题思想统领、安排内容逻辑结构及展览架构。同时,自然科学与历史人文之间的“跨界”展览,还应整合不同历史时期分离的事物,从藏品中比较几千年来社会和自然界发生的变化,展示历史人文与自然元素之间的联系,从自然视角形象化阐述文物的环境和演变,用更高宽的视野做好博物馆工作。

二、从历史人文与自然科学不同视角诠释人类文明

(一)历史文物和自然标本是记录历史发展的佐证

博物馆藏品来自地球各地,由于年代长久,相似物件稀缺,藏品本身与当今器物在时间上产生了实质性变化。如稀有动植物种属已经绝灭,博物馆保存的标本证明地球上曾有此类生物。各地博物馆收藏数以百万珍贵历史文物和自然标本,包括化石、岩石、矿物、动植物标本,是探讨和研究人类社会发展进步的重要资料。世界历史演变仅留下少量文献记载,而文字记录还需要实物加以佐证。因为藏品是不可再生的物件,并隐藏着大量的信息,需要进行深入研究发掘出来,作为研究地球和人类社会发展的重要资料。而资料中储存的信息及其价值,不是一次就能完全认识。因此,对藏品深入反复研究,对其认识会更加深入,其参考价值也会愈来愈多。文物可以佐证人类社会的过去,比较现在人们生产和生活;标本可以佐证自然界的过去,对照今天的环境与资源。博物馆事业的实践,使之在方法、价值和观念方面不断更新变化,将相应资料整合在一起,攫取其中有关元素来说明或解答它们发生与存在的客观问题,是博物馆藏品研究工作的重要课题之一。

(二)文物造型的时空背景

1.文物造型证明动物与人类生产、生活之间的关系

“天地造物”“道法自然”是认识大自然界最直观的手段,由于先民对动物、植物及其他物体崇拜而产生图腾,并把猎获动物和驯养的家畜刻绘在岩壁或器物上。狩猎岩画中所表现的动物,既是被猎杀对象,也是受敬畏对象。较早时代先民就开始驯化和饲养动物,并把这些情景刻画在岩壁上。岩画虽显粗犷,雕刻技艺一般,却记载了当时人类与动物的关系(见图1)。在新石器时代,人类仅依靠狩猎和采集已无法解决食物需求,于是转入农耕时代。较发达的农业生产,有足够饲料来喂养动物,于是驯养了狗、猪、牛、羊、鸡、马等动物,并将这六种动物称作“六畜”。六畜各有所长:“马能负重致远;牛能耕田劳作;羊能供备祭器;鸡能司晨报晓;犬能守夜防患;猪能宴飨速宾”。人与六畜成依存关系,并塑造在各种供奉器物上,用以装饰并形成风俗,这是自然元素记录在器物上最早的文化现象。春秋战国时代人类社会开始繁荣,诸侯“逐鹿中原”,战争毁坏了自然生态,加上气候和环境的变迁,森林快速消失,许多种类野生动物无法生存,濒临绝灭。

图1 贺兰山人与动物组合岩画

2.狩猎至农耕时代的转变促进文化艺术的繁荣,自然和动物是文化的重要元素

藏品是人类及其生活环境的实物见证,博物馆陈列展览是对“人类和人类环境见证物”进行展示、传播的主要媒介,是“藉由物件或现象传递信息”进行文化传播的一种独特形式。[1]科学与艺术在启蒙早期没有界线,人们将动物造型作为记录生产或生活经验的符号。例如:生活用品有喜鹊梅花纹瓷碗、鱼纹彩陶壶、双鸟陶壁壶、豹首罐、夔龙饕餮纹钺、鹤纹服饰、麒麟脊瓦等;装饰品有象牙蝈蝈红萝卜、青玉蝉、青玉龙形佩、凤凰金饰等;祭祀用品有双身共首龙纹方鼎、陶人面镇墓兽、灰陶宰羊俑等;战斗武器有龙虎纹镂空仪仗戈、凤鸟纹车轴饰、铜马等。龙是中华民族的象征,图腾龙是动物和云、雷电、虹霓等自然现象模糊集合产生的一种神话动物,先民们以现实生活和自然现象为基础,将对于外界的畏惧、想象、崇拜等都体现到龙的形象中。中华文明上下几千年,龙、凤、麒麟、貔貅等已渗透到了中国社会的各个方面,成为一种文化的凝聚和积淀。

3.从对动物崇拜演变成封建社会的庙堂艺术

文物中的某些动物符号表明了人类对于自然的一种认识,而古人的动物崇拜则表明了他们将未知的自然规律上升为一种宗教。原始时期,人类对天地之间、四时节气轮转、自然灾祸等现象无从理解,把现象和凶猛的兽类或爬虫联系起来,顶礼膜拜所畏惧的一切事物,求得保佑。鸟形图像出现比较普遍,由于鸟的种类和数量在野生动物中较多且常见,所以鸟崇拜在原始图腾中是一种常见现象。殷墟妇好墓中鴞尊即猫头鹰,它是猛禽,具有勇猛、威武的形象,是神化了的鸟,有躲避兵器的神秘力量,人们对它崇拜,把它的形象图案化铸造在青铜器上。

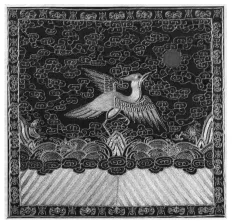

商周时期人们开始将自然界中的鸟兽虫鱼以及花草形象制作在青铜器皿上,理性思维和智慧融合在一起,创造出了鼎、爵、觥、壶等器物,在烧制陶器上刻画了自然界的鸟兽和草木图纹。文物器形上的花鸟百兽和图腾,除了展现其美学价值之外,更直接反映了当时自然风物。人类对动物的相互依存关系是一个演进过程,从狩猎搏斗发展到饲养而相伴,而后添加人文色彩来表达人对自然敬畏和神异观念。统治者利用动物作为自已的化身并赋予消灾纳福的力量,也用动物来象征权力,如:貔貅代表军队,狴犴管理监狱等。明清时代官服前后各缀一块“补子”代表官员品阶,飞禽为文官(见图2),猛兽为武官。

图2 清代凤纹官补

(三)象征人类文明的动物造型展览

博物馆是多元文化再现的场所,是学习融合自然科学和人文历史知识的课堂。[2]《生命·超越——中原文化中的动物映像》以精选的动物造型文物为主体,从中发掘其内涵,并从人文视角认知自然,深度解读文物、艺术与动物三者之间关系,让文物恢复生动状态,让文物说话。如展览中的青铜猴骑象,小猴子端坐于大象头顶,前肢合十模仿人类,双眼正视前方,在向观众作揖行礼。此展览注重历史描述,荣获2015年度全国博物馆十大陈列展览精品奖,说明各类博物馆之间相互沟通谋求发展是有效的。

法国吉美博物馆馆长苏菲·马卡列乌(Sophie Makariou)曾说:博物馆是引发人情感的一场运动,在中国的很多大博物馆有让人惊艳的藏品,陈列却如同齐整的军队列兵一般,我想这种陈列方式是到了应该变革的时候了。[3]博物馆专家学者通过分析博物馆展示方式的演变,使历史遗存与外界发生更多互动;搜集与自然、艺术有关的元素,藏品意义和价值则随着不同展示方式而发生变化。

三、从“跨界”展览形式探讨博物馆展示手段

(一)创新展示理念,实现人文自然融合

时代在进步,形势在发展,博物馆展示理念也需要创新,其展示内容、形式、方法也应与时俱进。博物馆要从传统的展示理念和模式中解救出来,打破以往视“历史文物”与“自然标本”为两个格格不入的展品类型的观念,树立起“用自然的视角看人文,用人文的视角看自然”的新理念,实现文物与标本的融合。[4]同时,要坚持“内外并重”发展理念,运用“互联网思维”,研究传播学的理论与方法。博物馆展览是一项集知识、文化、观念和情感的大众传播工程,一个优秀展览必定是一个有着明确传播目的的展览,并且按照传播目的来组织、规划和设计展览;反之,没有明确传播目的的展览必定是一个不成功的展览。把博物馆以往采用的自上而下的、俯视的、单向教化的、静态的方式,转变为历史藏品与自然标本融合的混搭模式,即双向交流的、互动体验的、以促进公众理解为核心的现代博物馆展示方式上来,真正树立公众理解博物馆的工作理念。

(二)促进馆际合作,实现资源整合共享

我国幅员辽阔,人文习俗和地理环境各异,各地博物馆都珍藏着不同的藏品,蕴含着不同的文化。知识经济时代和信息社会为博物馆之间的合作交流以及资源共享提供了广阔的前景。博物馆之间应加强合作,共同探讨自然与人文结合的陈列展示模式,促进资源新整合,参与博物馆跨界交流的重要尝试。通过展览、交流与合作,实现资源共享,使观众享受各地丰富多彩的文化资源。博物馆之间开展藏品利用的合作共享,已成为国际博物馆界普遍认同的发展方向。如何有效整合、凝聚博物馆展示力量,形成展览大合力、大协作是博物馆发展面临的重大课题,也是业界探索的方向之一。当前,博物馆展示仍以基本陈列为主,但仅以基本陈列为主难以持续吸引观众。因此,加强博物馆之间的资源共享,加强与社会各界的互动联谊,能使观众产生一种享受文化生活的新鲜体验。

(三)搭建跨界平台,实现展示模式更新

跨界展览要关注当下,广泛参与到博物馆社会实践活动中,成立跨界展览专家组,搭建工作平台,为展项设计、展览组织等工作提供专业咨询。同时,定期召开工作交流会,相互交流、学习和提高;适时发挥博物馆桥梁纽带作用,发掘博物馆各自专业上拥有的优势,让每个单位、各领域专家贡献力量,形成主题更加丰富、内容更具权威的跨界展览。

跨界展览离不开陈列展示的营销与市场拓展,博物馆知名度的提升更有利于社会公众对场馆的认知与接纳。社会需求是开启跨界交流的原动力,这种原动力不是人为建立,而是由社会需求自发形成。跨界模式产生的背景及所带来的附加价值对探讨中国博物馆发展有着切实的参考价值。跨界展示交流要科学、全面、多方位地演绎主题内容,博物馆要不断创造和增强活力,思考自身文化能量,创新展示模式,提升展示品质和效果。

四、结语

新世纪中,博物馆将迎来前所未有的发展机遇,博物馆人要聚集新的智慧,用新的视角审视文物和标本。就博物馆展示而言,要打破以往说教式的陈旧模式,从跨界展示角度出发,探讨自然与历史相结合的陈展模式,并通过馆际交流,实现不同类别、不同地域、不同行业博物馆之间的合作,促进各类馆藏资源的整合利用。同时要加强新技术的运用,改进陈展手段,推出精品陈列,不断为广大民众奉献高品质的公共文化服务产品,使博物馆在社会发展中发挥更大的作用。

[1]张婉真.论博物馆学[M].台湾:典藏艺术家庭股份有限公司,2005.

[2]甄朔南.坚守博物馆的核心价值观[N].中国文物报,2012-5-2(6).

[3]陈诗悦.吉美博物馆馆长苏菲·马卡列乌:流落境外的中国文物是中国文明的大使[EB/OL]. http://www.thepaper.cn/newsDetail_forward _1387226.

[4]严洪明.探求自然与人文合作展览的新途径[J].自然博物,2015(2):61-66.

An Interlibrary Collaboration: Exploring New Forms of Exhibitions in Museums

Wei Lili Yang Ling

Artifacts and specimens are two distinct types of museum collections.However,a new interlibrary exhibition approach attempts to seek intersection and integration between the two.As an institution serving and educating the public,museums have to follow the steps of information age and start to examine interlibrary exhibitions from the perspective of modern scientific development.The introduction of interlibrary exhibitions brings forward a conversation on exploring new forms of top-notch exhibits.This effort to complete the stories of human civilization from both angles of humanities and natural sciences,empowers the museums to provide greater service and education to the general public and plays an important role in social advancement.

museum,exhibition,interlibrary,integration

① 韦立立:浙江自然博物馆研究馆员;研究方向:博物馆学;通讯地址:浙江杭州西湖文化广场6号;邮编: 310014;Email:wlilyzj@163.com;杨 岭:浙江自然博物馆副研究馆员;研究方向:陈列展示设计;通讯地址:浙江杭州西湖文化广场6号;邮编:310014;Email:418228049@qq.com。