2010-2014年心理学核心期刊载文的文献计量分析

2017-01-14李培凯杨夕瑾孙健敏

李培凯杨夕瑾孙健敏

(1中国人民大学心理学系,北京 100872) (2中国人民大学劳动人事学院,北京 100872)

2010-2014年心理学核心期刊载文的文献计量分析

李培凯1杨夕瑾1孙健敏2

(1中国人民大学心理学系,北京 100872) (2中国人民大学劳动人事学院,北京 100872)

采用文献计量学方法,以2010-2014年 《心理学报》、 《心理科学》、 《心理科学进展》、 《中国临床心理学杂志》、 《心理与行为研究》、 《心理发展与教育》、 《心理学探新》刊载的5878篇文献为研究对象,对作者人数、研究机构、合作情况、研究内容、研究领域,研究对象、研究方法进行了分析,旨在对过去国内心理学的研究发展状况进行系统回顾与总结,并对将来研究提供参考。

心理学,文献计量分析,CSSCI。

1 引言

新中国成立后,中国心理学的发展经历了曲折而又突飞猛进的历程。尤其是近年来,心理学在文献发表数量、所采用技术手段以及研究主题上都有了很大发展。因此,对已有研究进行系统的回顾,不仅有助于全面认识研究的现状,也可以对未来的发展趋势做出展望。

用来回顾以往研究的有效方法之一是计量分析(bibliometric analysis)。国外心理学领域使用计量分析的研究很多,从上世纪60年代起这种方法开始被广泛使用,至今仍很受欢迎 (Van de Vijver,&Lonner,2012;Xhignesse&Osgood,1967)。甚至有人专门编写了介绍这种方法的著作 (De Bellis,2009)。

近年来国内使用这种方法的研究开始增多,概括如下:第一、针对引文进行文献计量分析,如针对 《心理学报》1998年至1993年6年发表的352篇研究引文的数量、自引量等进行的统计分析 (田平,1995);第二、针对发表期刊的分析,如对《中国临床心理学杂志》1998-2002年5年内刊载的521篇文献进行的分析 (张琼,施建农,2004);第三、针对某一主题的文献计量分析,如针对我国品德心理 (倪伟,2001)、自我表露 (刘增雅,李林英,2007)、国内心理治疗效果 (施加平,邵亦冰,张英萍,刘宣文,2008)、安全感 (姚本先,汪海彬,王道阳,2009)、改革开放后的性心理研究 (郭少云,王玲,汪海彬,2010)、中国森田疗法 (刘新兰,毛富强,2013);第四、针对某一研究领域的计量分析,如对5次生理心理学领域学术会议的279篇会议论文进行文献分析 (管连荣,李德明,匡培梓, 1990);对2000-2010年我国宗教心理学研究现状的分析 (顾家山,2011)。

以往这些研究,对我国心理学科研工作具有极大参考价值。然而,尚缺乏对国内心理学期刊发文的整体状况的系统分析。直到2014年孙健敏等人针对CSSCI七本核心期刊刊载的2909篇文献,较为全面地分析了我国心理学研究的发展现状 (孙健敏,焦海涛,赵简,2014),使我们对国内心理学研究和发表的状况有了初步的系统了解。5年多过去了,我国心理学研究和发表又有了新的变化与发展。因此,本文针对2010-2014年5年中发表在心理学核心期刊的文献进行计量分析,以期对我国近年心理学研究和发表的现状进行回顾与总结,为将来研究提供一定参考。

2 研究方法

2.1 研究对象

以CSSCI中心理学类核心期刊 《心理学报》、《心理科学》、 《心理科学进展》、 《中国临床心理学杂志》、 《心理与行为研究》、 《心理发展与教育》、 《心理学探新》七本期刊自2010年初至2014年底发表的文献为研究对象。通过限定发表时间、文献来源等检索条件,在中国知网 (CNKI)中检索,初步得到6181篇,删除悼文、会议通知、书评、征稿通知等类型的文章,对剩余的5878篇文献进行统计分析。

2.2 分析标准与方法

在得到数据后,逐一对所有文献的作者人数、研究机构、合作情况、引用情况、研究领域、研究内容、研究对象、研究方法进行分类与统计。

3 发表作者及机构情况

3.1 发表数量排名

2010年至2014年期间,共有7631名作者参与发表文献,其中外籍作者115名。有3473名作者以第一作者的名义发表文献,包括21名外籍作者。

按照发表的文献总数量进行排名,发表数量最多的作者为白学军,共发表99篇文章。发表80篇以上 (包含80篇)的作者共有4人,分别为白学军 (99篇)、张庆林 (98篇)、黄希庭 (83篇)和李红 (81篇),占总人数的0.05%;发表文献数量在50-79篇之间的有4人,占0.05%;发表30-49篇的共有20人,占0.27%;10-29篇的共有227人,占2.93%;5-9篇的共有526人,占6.89%;2-4篇的共有2170人,占28.77%。

根据信息的可得性,本研究选取了发表数量较多的48名作者,收集了他们的基本信息,并进行了相关分析。数据分析结果表明,作者年龄与第一作者发表数量显著正相关 (r=0.304,p<0.05),与发表总数量显著正相关 (r=0.364,p<0.05),与发表文章中第一作者身份所占比例显著负相关 (r=-0.417,p<0.01),与被引用篇数显著正相关 (r= 0.314,p<0.05)。即年龄越大的作者发表文章总数量越多,其中,年轻的作者 (尤其是职称较低的作者)以第一作者身份发表文章的比例较多,而年长的作者 (尤其是职称较高的作者)以第一作者身份发表文章的比例较少。

3.2 作者人数及机构合作情况

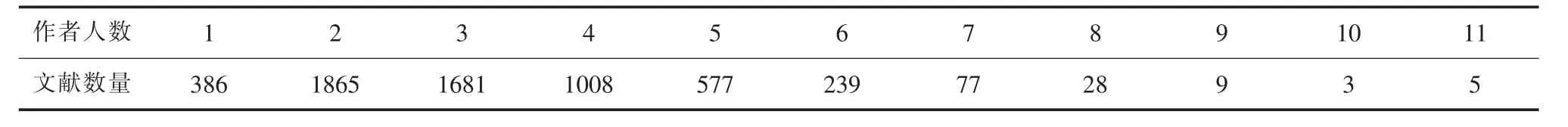

在2010年至2014年期间发表的文章中,平均每篇文章约1.29名作者。从作者合作情况来看,2-4人合作发表的文献数量最多,共4554篇,占总数量的77.48%;由1名作者独立完成并发表的文献共386篇,占6.57%;5名及5名以上作者共同发表的文献共938篇,占15.95%;合作作者人数最多为11人,共5篇,占0.08% (有关作者人数统计详情见表1)。

表1 作者人数统计情况

与2007年至2009年心理学核心期刊相比 (孙健敏,焦海涛,赵简,2014),1名作者的文献比例减少了3.54% (10.11%,6.57%);2-4名作者合作发表的文献比例略有减少 (79.53%,77.48%);5名及5名以上作者合作发表的文献比例增加了 5.42%(10.53%,15.95%)。由此可见,研究者独立完成并发表文献的情况明显减少,而由多名作者合作发表的文献明显增多,且合作人数与之前相比趋于增多。

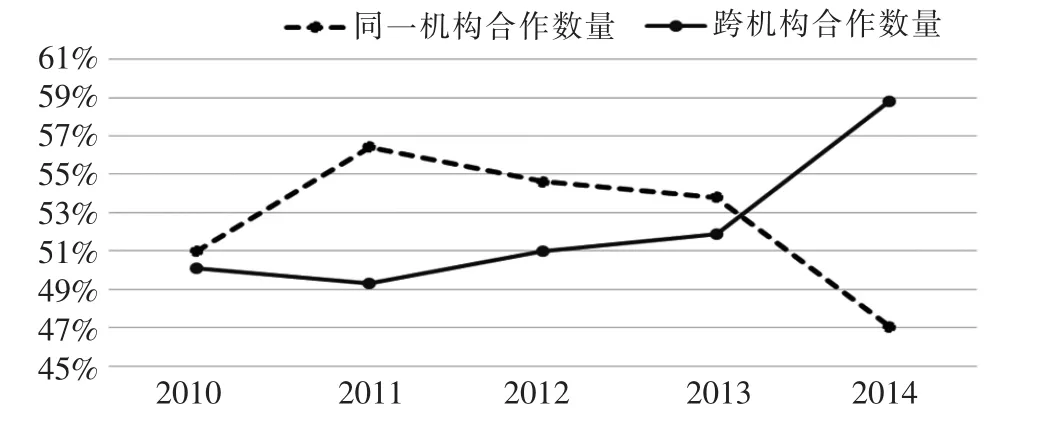

在合作发表的文献中,将合作发表的作者按其所属单位是否相同进行划分,分为同一机构合作与跨机构合作两种类型。比较2010年至2014年期间两种类型的文献所占比例,其变化趋势如图1所示。

由图1可知,在2010年同一机构合作和跨机构合作的文献所占比例近乎相等;而2014年间发表的文献中,两种类型的文献所占比例则有较大差距,跨机构合作的文献所占比例远高于同一机构合作的文献。2010年至2014年期间,同一机构合作的文献所占比例整体呈减少趋势,而跨机构合作的文献所占比例整体呈增加趋势。其中,海内外机构合作的比例也小幅增加。这个趋势与国际学术界的趋势基本一致。有人分析了1980年到2010年间社会科学和人文科学领域SSCI扩展文献发表的文章,1980年只有50篇文章的作者是国际合作,占全部发表文章的28%,涉及到12个国家;1990年111篇文章是国际合作,占46%,涉及到26个国家;2000年达到637篇文章,占64%,涉及64个国家;2010年有1826篇是国际合作,占60%,涉及到112个国家 (Ordonez-Matamoros,Cozzens,&Garcia-Luque,2011)。

图1 机构合作情况变化图

3.3 院校机构情况

过去五年间心理学核心期刊所发表文献的所有参与作者所属机构,共有1189个单位,其中有98个海外机构 (不包括港澳台),按照各单位机构作者发表数量排名,前20名如表2所示。发表总数量最多的前3名分别为北京师范大学 (883篇)、西南大学 (578篇)和华南师范大学 (398篇)。

表2 机构发表总数量排名情况

由统计数据可知,在这些排名靠前的 “文献高产”机构中,主要以各重点师范院校和中国科学院为代表,还有少部分的综合性大学。

为了进一步考察论文发表与学科排名的关系,我们根据教育部学位与研究生教育发展中心2012年全国高校学科评估结果中的心理学专业学科排名,运用Spearman等级相关探究心理学专业排名与心理学核心期刊文献发表数量的相关关系。统计结果表明,心理学专业学科排名与第一作者发表数量显著相关 (r=-0.876,p<0.01) (排名越高数字越小,故为负相关),与参与作者发表数量也显著相关 (r=-0.877,p<0.01),且相关系数均较高。

这说明,心理学专业学科排名能在一定程度上反映院校机构的研究能力或在国内核心期刊的发表能力。从另一个角度而言,教育部学位与研究生教育发展中心的心理学专业学科排名具有一定的合理性和科学性,能够反映其学术成就与贡献。

3.4 引用情况

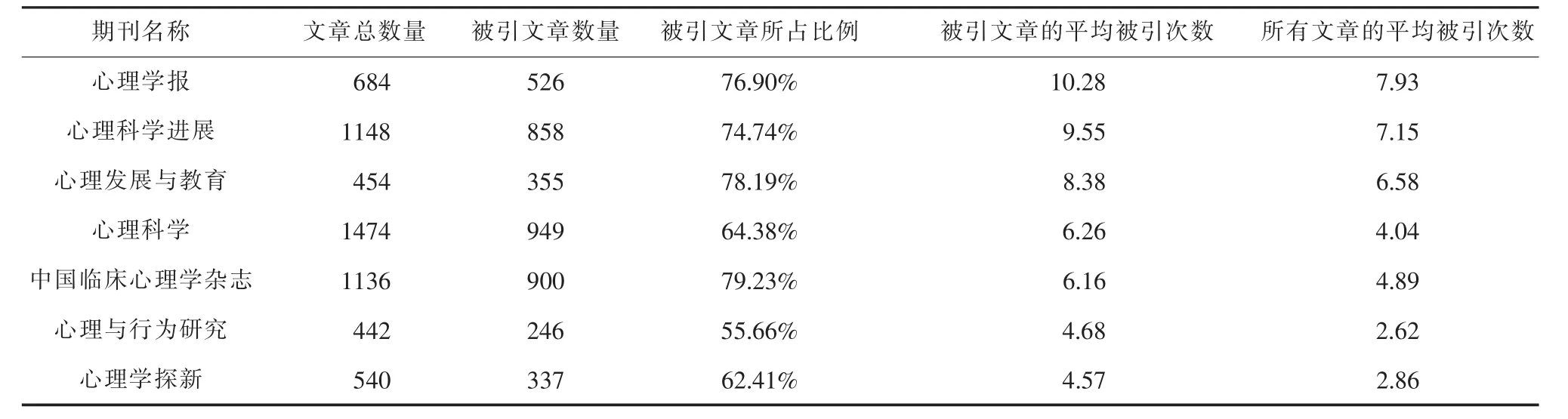

本研究对各个期刊的文章引用比例、平均引用次数等数据进行统计,结果如表3所示。

表3 2010-2014年各期刊文章引用情况

过去五年中, 《心理科学》所发表的文献数量最多, 《中国临床心理学杂志》被引文章所占的比例最高,各期刊中被引文章的平均被引次数最高的3本期刊依次为 《心理学报》、 《心理科学进展》和 《心理发展与教育》。各期刊中所有文章的平均被引次数最高的3本期刊依次为 《心理学报》、《心理科学进展》和 《心理发展与教育》。这个结果与中国学术期刊杂志社等的评价结论基本一致。

4 研究领域分析

4.1 研究领域划分

在参照美国心理学会 (http://www.apa.prg)(靳宇倡,秦启文,2011)、孙健敏等人 (2014)分类的基础之上,本研究将学科领域划分为基础和应用两个基本领域,各领域细分如下:

(1)基础领域:理论与心理学史、发展心理学、认知心理学、脑与认知神经科学、生理心理学、心理语言学、情绪心理学、人格心理学。

(2)应用领域:工业与组织心理学、社会心理学、临床与咨询心理学、心理测量与统计学、经济心理学、文化心理学、网络心理学、军事心理学、运动心理学、教育与学校心理学。

4.2 研究领域的分布和变化情况

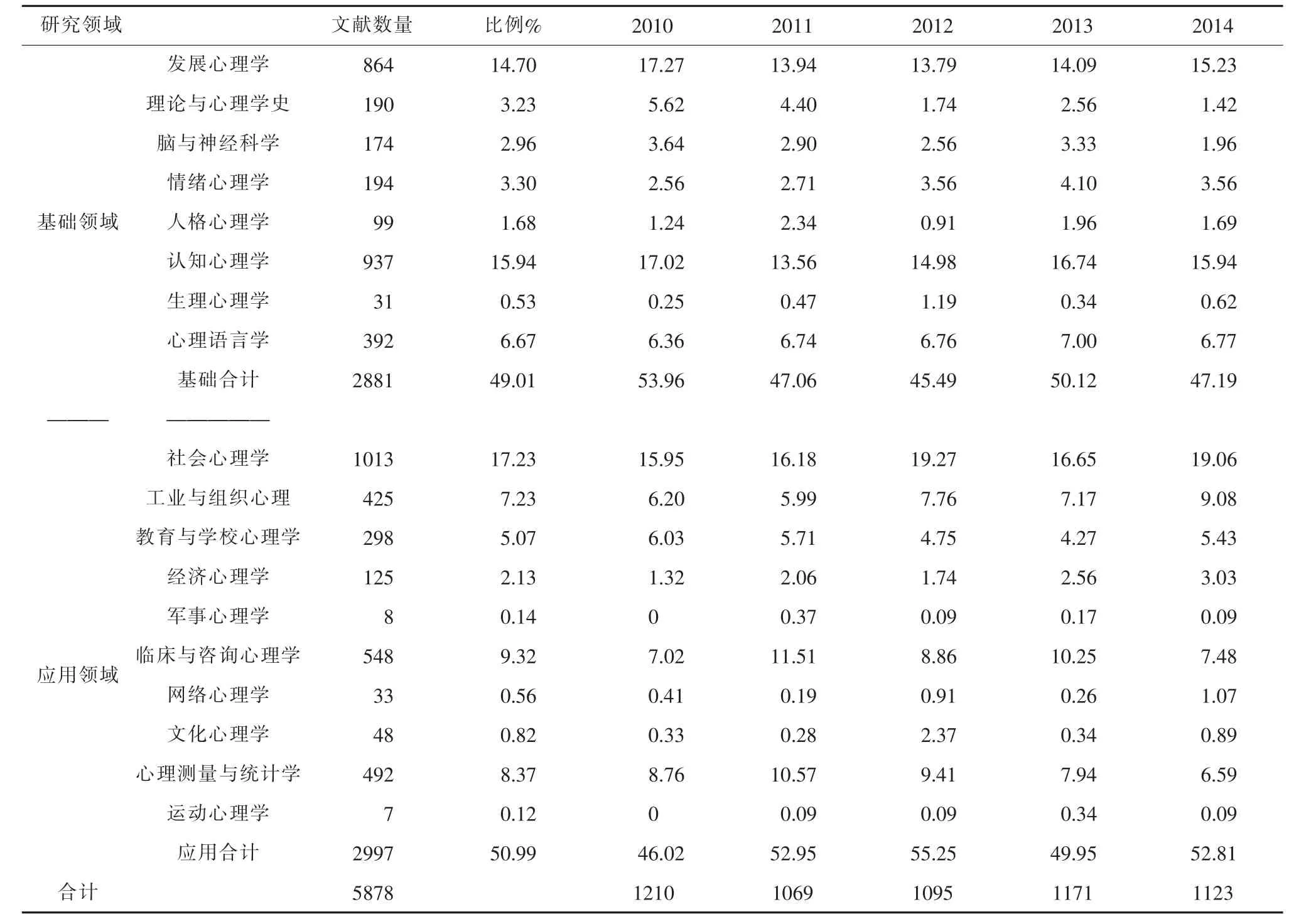

如表4所示,五年来基础领域发表文献2957篇,而应用领域发表2921篇,五年间各领域所占比例基本稳定,二者无明显差异,与孙健敏等(2014)的研究结果相比,应用领域的研究有一定增长趋势。但不同细分领域的发表数量还是存在较大差异。例如,在基础研究领域,认知心理学发文数量和比例居于首位,一直保持在15%以上;其次是发展心理学,五年来发文所占比例基本在15%左右;而人格心理学所占比例不到2%。在应用领域,社会心理学所占比例最高,基本稳定在15%以上,而且近年有增加的趋势;其次是临床与咨询,所占比例在9%左右;居于第三的是心理测量与统计,所占比例在8%左右,但近两年有下降的趋势;工业与组织心理学的发文比例在7%以上,居于第四位。但本文只分析了发表在心理学类期刊的文章,鉴于工业和组织心理学、社会心理学、医学心理学等的很多文章发表到相关学科的学术期刊,应用领域的实际发文数量会更多。值得注意的是,经济心理学和网络心理学,虽然是小分支,但发文的数量和比例增长很快。

表4 2010年-2014年心理学核心期刊文献领域分布

不难看出,社会、认知、发展是我国心理学研究领域的重心,2010-2014间五年内发表论文分别为1013(17.23%)篇、937(15.94%)篇和864(14.70%)篇。其次是临床与咨询、测量统计、工业与组织、教育、语言,分别占发文总数的8.43%、9.32%、7.23%、5.07%、6.67%。

从逐年变化趋势看来,社会和工业相关领域研究有增长趋势,而认知领域略有下降趋势。当然,这些差异与领域和分支的划分标准有关。本研究根据现有的分类标准,只提供一些基本的数据和判断。

4.3 研究内容的变化

4.3.1 社会心理学

社会心理学在2010-2014年间发表论文总数排第一位,占发文总数的17.03%。其中,决策的研究发表最多。

社会心理学领域的研究主要揭示出:第一,对个体的关注,如决策 (61篇)、幸福感 (59篇)、刻板印象 (24篇)、态度问题 (21篇),五年中受到最多关注;第二,对人际过程的关注,如对合作、信任、亲密关系、助人行为、社会交换等主题的研究也是研究者们所持续关注的内容。第三,从团体的角度关注人类问题,如跨文化的研究、团体及组织行为、健康心理、社会事业、社会支持与疾病有关的社会心理因素的关注。这类问题近几年所发表的文献相对前两者较少,未来应该受到更大的重视。

4.3.2 认知心理学

注意、记忆、知觉、工作记忆、视觉相关研究在认知领域发表文献最多,而每一年关注的重点有所变化:2010年发表文献最多的是记忆领域的研究,而随后的4年则是与注意相关的研究最多。另外,有关工作记忆这一新兴研究主题,受到研究者极大关注,过去五年中有48篇文献发表。

有关认知领域五年来的研究揭示出:第一,对传统主题的持续关注,如感觉、知觉、注意、记忆等的研究依旧是研究者们关注的焦点;第二,新的研究热点的提出,如工作记忆、前瞻记忆;第三,利用新技术对认知的神经机制进行探索。

4.3.3 发展心理学

过去5年内该领域每年关注的研究主题有所变化,如2010、2011年关注最多的是推理,而2012年则是攻击行为,2013年为能力,2014年为依恋。但总体而言,在过去研究最多的是能力、抑郁 (包括青少年、及大学生)、推理、依恋、心理理论。

以心理理论为例,近几年来心理理论的主要研究取向有:第一、从毕生发展的角度探讨心理理论。如,从婴儿 (皮忠玲,莫书亮,2013)、儿童(席居哲,左志宏,桑标,2011;徐伟,韩仁生, 2012)到成人、老年人 (李孝明,汪凯,陶倩, 2010)。第二,对特殊群体的关注,如针对孤独症儿童 (苏彦捷,马天舒,2014)、脑瘫患儿 (李孝明等,2012)心理理论的研究。第三,对心理理论遗传基础的探索 (姚先莲,吴南,苏彦捷,2014),及其新的研究范式,如计算建模 (莫新竹,郭骁,周世杰,2013)。其它研究主题如依恋、能力发展亦显示出这种趋势。

4.3.4 工业与组织心理学

在过去五年之中,工作倦怠是工业与组织心理学领域研究的焦点问题,共有22篇相关文献发表。

此外,工作满意度 (8篇)、组织公民行为 (8篇)、情绪劳动 (7篇)等也是该领域关注的重点。过去五年中,每一年的研究重点也有所变化,早期的研究重点关注与企业绩效相关变量,如动机、创新、职业承诺。近年来员工的心理健康问题备受关注,如对工作压力、工作倦怠、员工幸福感、工作家庭冲突的研究开始增多。

4.4 研究对象的变化趋势

本文将研究对象主要划分为四类: (1)正常群体,如高等院校的学生、中小学生、青少年、中老年人、企事业单位工作人员、从业人员; (2)障碍人群,包括心理障碍、临床患者、聋哑口吃人群、障碍儿童、创伤经历者; (3)特殊社会群体,如蚁族、独生子、同性恋、农村人员、留守流动儿童、罪犯; (4)其它,包括以动物为被试的研究,和针对文献本身的研究。

统计结果显示发现:2010-2014年研究对象研究最多的是学生群体,包括在校大学生 (1886篇)、初高中生 (465篇)以及小学生 (458篇)。过去五年中部分研究对象有增长趋势,如对于企事业单位工作人员,从23篇到42篇。此外,对于特殊群体的关注,近年来有增长的趋势,如对农村人员的研究从2篇增加到12篇,研究留守和流动儿童的文章从6篇增加到8篇。

4.5 研究方法情况

据统计,5年内心理学核心期刊载文中,实证研究占53%,文献综述占44%,且5年间实证研究发表数量整体有增长趋势,文献综述发表数量整体呈下降趋势。在实证研究的载文中,运用最多的研究方法为实验法 (2011篇),其次是问卷调查法 (1597篇),这与李朝旭,于振,张伟和戚静 (2011)的研究结论一致。其它研究方法使用情况如下:计量分析与元分析 (49篇)、模拟数据法 (39篇)、个案法(25篇)、访谈法 (15篇)、观察法 (4篇)。另外,有134篇文章采用了混合方法 (混合方法指综合运用两种或两种以上的研究方法)。统计结果还发现,心理学研究中所采用的技术里,最常用的为ERP(200篇),其次是眼动 (138篇),fMRI(35篇)。

5 讨论及展望

本研究试图通过对过去五年间国内核心期刊发文情况的统计分析,对心理学领域的研究和发表的特点和规律进行系统分析。数据分析表明了以下的几个规律和特点。

5.1 学术合作趋势

从已有的数据可以看出,近年来心理学领域的学术合作趋势愈发明显。2010-2014年期间,心理学核心期刊所发表文章的作者人数比2007-2009年期间明显增多,独立发表的作者比例明显减少,心理学研究成果表现出明显的合作趋势。我们认为这有利于学术思想的交流,集思广益,能够更好地确定研究思路和方法,避免了独立研究的局限性。

此外,数据也显示,近几年来心理学研究者们的合作范围逐渐扩大,从同机构、同领域的合作发展为跨机构、跨领域、跨文化的合作。心理学研究者们与企业、医院、学校等机构的合作,使得他们能够获得不同的研究资源,同时也能在经济学、管理学、医学等不同的学科领域中发挥心理学的学科领域优势,在整合利用资源拓展心理学领域研究的同时,也提高了心理学在社会实践和其它学科的影响力。而跨文化的学术合作,不仅能够让国内心理学研究者有机会接触国外心理学研究资源,提升自身的研究能力,同时也能为世界心理学研究的发展做出贡献,与国际心理学研究者共同促进这一学科的进步。

并且,跨机构的合作或许也有助于研究结果的发表。Rupp,Thornton,Rogelberg,Olien和Berka(2014)针对Journal of Management(JOM)2008-2012年所接收文章和拒绝文章的研究团体进行分析,发现那些被接收的文章中,来自不同机构的合作者更多,而来自同一机构合作者的文章被拒的比例更大。审稿人对不同机构合作的文章的评价更为积极。Rupp等人的解释是,跨机构合作的文章更容易发表,并且这种趋势在近几年越发明显。当然,这一推论还需要进一步的验证,但至少在一定程度上可以解释这种发表文章中跨机构合作的优势和趋势。未来的研究可以针对国内期刊发表文章和被拒绝的文章的作者合作情况进行对比研究,探讨国内心理学研究领域是否也存在这种跨机构合作与成果发表之间的关系。

5.2 心理学研究者现状

统计心理学核心期刊中文章作者的发表数量和年龄发现,研究者年龄与发表文章总数显著正相关,即年长的研究者发表文章数量较多,而年轻的研究者发表文章数量较少。最简单的解释是,年长的研究者在心理学相关领域进行研究的年限较长,所积累的相关专业知识与研究经验较多,也拥有较多的资源支持其研究,更容易获得研究成果。相比较而言,年轻研究者的知识积累和研究经验都较为不足,能够获取的资源也较为有限,可能需要花费较多的时间与精力去选取自己的研究问题,从而导致研究工作较难有所成果。但这种现象是否也可以用论资排辈来解释?这值得进一步探讨。

尽管在某些研究领域中,部分年长研究者与年轻研究者的发表数量差别不大,但两者文章的引用率有较大差异,年长研究者引用率较高,年轻研究者引用率较低。这其中固然有两者文章引用价值不同的原因,年长研究者知识经验丰富,研究方法严谨,理论分析深刻到位,研究成果的参考价值较高;相较而言,年轻研究者在各方面积累仍然较为不足,所发表的文章参考价值也较为有限。但是,年轻学者的文章并不是都没有参考价值,其低引用率是否还存在其他的解释?一种可能的解释是 “权威心态”。国内心理学研究者在进行文章写作时倾向于引用年长研究者的文章,以增加自己研究的必要性或学术价值。这种引用现象一方面是由于国内心理学研究者对某研究领域 “权威”的推崇与信任,认为基于领域 “权威”的理论或思想才能更好地发展进一步的研究,而不是根据文章或研究本身的价值来决定是否参考或引用。这种 “引用偏差”一方面可能导致年轻研究者的成果不被重视,使得部分有价值的研究结果及理论没有得到相关领域研究者的关注,失去了将其进一步发展的机会,不利于心理学学科的创新与发展。另一方面,年轻研究者的研究成果没有得到足够的认同,也可能会导致其缺乏应得的成就感和荣誉感,不利于提高其从事研究的积极性。

5.3 研究内容

5.3.1 基础与应用研究领域变化趋势

本文统计结果表明,自2010年以来,基础领域研究发表数量有减少趋势,而应用领域则有微量的增加。这与靳宇倡和秦启文针对国外的研究文献计量分析 (靳宇倡,秦启文,2011),及孙健敏等人2014年的研究结果不一致,二者均发现基础/实验的研究是其主要领域。笔者认为,本研究发现的数据结果,可能仅是一种暂时的现象,在未来发展中这一趋势并不一定持久保持下去。另外,这种趋势也可能与社会需求相关。 《十八大报告》提出,“全面提高公民道德素质,加强和改进思想政治工作,注重人文关怀和心理疏导,培育理性平和、积极向上的社会心态”,这种政策的引导或许使得研究者对心理健康等应用领域的研究问题给予更多关注。其次,基础方向的研究需要先进的仪器,而仪器设备投资高昂,部分高校资助不足,难以建立专门实验室,可能也在一定程度上限制了基础领域的研究。不仅如此,心理学界对社会热点的关注,也有可能使得应用领域发展较快,例如,2008年汶川地震发生后有关PTSD的研究发表文章明显增多,成为过去五年中研究者关注的热点问题。

应用心理学领域发表文章数量的增多,一方面可以说明研究者们对于现实问题的关注,这有利于心理学在国内的推广与发展。另外,我们也不可忽视对基础领域的研究,将来的研究应该保持基础和应用领域的动态平衡,二者不可偏废。

5.3.2 社会、认知、临床领域研究主题相对稳定,具有连续性

根据统计分析结果发现,社会、认知、临床领域在2010-2014五年间的研究主题变化不大。其可能解释是,这些研究领域较为成熟,因此缺少发展空间。从另一个角度也可以看出国内研究的创新性不足,缺少新概念和新思路。所进行的研究只是针对已有概念的开发,或者运用不同的被试。例如针对幸福感的研究,一些研究仅是针对不同的被试群体,如中学生 (张荣娟,2013)、高中生 (沈莉,向燕辉,沃建中,2010)、大学生 (苗元江,梁小玲,胡亚琳,周堃,2012)、神经症患者 (乔小芬,李伟,赵艳丽,郑琳,2014)、流动儿童 (张秀琴,王挺,王蓓,2014)。另外,临床心理学自2008年后持续地关注PTSD,这些研究是否具有现实意义?取得了什么效果?究竟心理学的研究在多大程度上解决了社会现实问题?这将是我们未来研究所要探讨的问题。

研究领域未来的发展,一个方面应该在关注传统研究主题的同时开创新的概念,扩展对传统主题的研究。另一方面,也应该多运用新的技术方法,甚至创造新方法。

5.3.3 对心理健康的关注

工业与组织心理学领域近年来对工作压力、工作倦怠及情绪劳动的研究较多,这些研究主题与员工心理健康息息相关;发展心理学自从2012年后对于抑郁的关注有所增加,开始关注儿童发展中的心理健康;教育与学校心理学对于学校适应的研究在2013-2014年间有所增加,同样也对学生的心理健康给予较多关注。

可以看出,在过去5年中,这三个研究领域均对心理健康有一定程度的关注。究其原因,一方面可能是社会自杀率的上升,迫使心理学家开始对健康领域进行关注。根据2007年北京心理危机研究与干预中心发布的 《我国自杀状况及其对策》报告,中国每年有287000人死于自杀,还有200万人自杀未遂。工作场所的压力和倦怠已经成为普遍的社会现象,2010年以来,一些企业如富士康发生十余次员工跳楼事件,暴露了我国组织管理中对员工心理健康的忽视。这些严峻的现实迫使企业和研究者开始关注员工心理健康的问题。

另一方面,中央领导关于幸福社会的提出,也在一定程度上促进了心理学研究对心理健康的关注。截止到2012年10月底,已有百余城市将 “幸福社会”设定为其施政目标, “幸福”、 “幸福社会”正逐渐取代GDP,成为政府追求的新目标。而心理学对于建设幸福社会恰恰可以提供理论、原则和技术的指导。

不仅如此,关注心理健康也是心理科学研究的必然趋势。积极心理学 (Seligman&Csikszentmihalyi,2000;Seligman,Steen,Park,& Peterson, 2005)和幸福感 (Diener,1984;2000)研究的兴起,促使人们更加关注心理健康问题,从对原理的探讨到对于症状干预的研究,成为心理学诸多分支学科共同关注的热点问题。比如,在组织管理领域积极组织行为学 (Luthans,2002;Luthans& Youssef,2007;Youssef&Luthans,2007)的出现,不仅为组织心理学研究提供了一个新的视角,也导致了一系列新概念的诞生,例如心理资本、抗逆力(Resilience)等。在一定程度上推动了心理健康研究的兴盛。

5.3.4 研究对象

针对研究对象的统计发现,绝大多数研究以学生作为研究样本。究其原因,一方面是由于学生群体被试的易得性,很多心理学研究者为在校教师或高校学生,学生是最容易接触的被试群体,采用学生群体作为研究样本可以在很大程度上节省研究成本。另一方面,也可能是因为非学生群体不容易获得,或者研究设计不容易得到配合和协助。如果研究问题本身是关于学生群体的,采用学生被试作为研究对象无可厚非。但是,早在上个世纪60年代就有人批评美国的心理学是大二学生的心理学。我们不该重蹈覆辙。用学生样本所得出的结论,不能轻易推广到其他群体。而目前我国值得研究的群体中,除了学生外,还有很多值得关注的人群,例如公务员、企业管理人员、医护人员、警察等等。

关于研究对象的另一个统计发现,有关农村人员、留守/流动儿童的研究增多,这可能与近年来社会上针对外来务工人员教育关注增多有关。例如一些政府专门出台了相关政策,加大了对于特殊群体的关照,在一定程度上为心理学研究提供了机会和资源。这些特殊群体,同样应该是心理学研究的关注重点。

6 结语

本文采用文献计量学方法,对2010-2014年国内7种心理学核心期刊发表的5878篇文章从研究对象、研究内容、研究领域、作者人数和所属研究机构、合作情况、研究方法和所使用的技术等方面进行了统计分析,发现了一些有意义的现象和规律,并与以前的类似研究进行了对比。由于资源所限(例如对心理学研究领域的划分标准和对研究方法的划分标准不统一),我们的分析还不够全面,有些结论还可以进一步商榷。今后的研究,可以在研究主题的变化、发表的文献和未发表的文献的差异、以及引用率的评价指标等方面进行深入地探讨。

顾家山.(2011).2000-2010年我国宗教心理学研究现状的文献计量学分析.中国健康心理学杂志,19(7),884-887.

管连荣,李德明,匡培梓.(1990).十年来我国生理心理学研究状况的文献计量学研究.心理科学进展,(2),61-63.

郭少云,王玲,汪海彬.(2010).改革开放后国内性心理研究的文献计量学分析.中国健康心理学杂志,(8),1019-1022.

靳宇倡,秦启文.(2011).近五年西方心理学重要期刊发表论文简评.心理科学,34(4),1017-1023.

李孝明,汪凯,陶倩.(2010).老年人心理理论与认知加工关系研究.心理科学,(2),446-448.

李孝明,汪凯,吴建贤,洪永峰,赵敬璞,冯小军,...汪敏.(2012).脑瘫患儿推理加工与心理理论相关研究.中国临床心理学杂志, 20(6),794-797.

李朝旭,于振,张伟,戚静.(2011).近五年来 《心理学报》与 《心理科学》文献计量比较研究.心理学探新,31(6),564-570.

刘新兰,毛富强.(2013).中国森田疗法文献分析.中国健康心理学杂志,21(5),725-728.

刘增雅,李林英.(2007).SSCI中自我表露研究的计量分析.心理科学进展,15(3),476-481.

苗元江,梁小玲,胡亚琳,周堃.(2012).大学生实现幸福感初步研究.中国健康心理学杂志,20(9),1433-1435.

莫新竹,郭骁,周世杰.(2013).心理理论研究的一种新范式——计算建模.中国临床心理学杂志,21(2),191-195.

倪伟.(2001).我国品德心理研究20年的回顾与反思.心理学动态,1,52-56.

皮忠玲,莫书亮.(2013).婴儿心理理论的发展,表现和机制.心理科学进展,21(8),1408-1421.

乔小芬,李伟,赵艳丽,郑琳.(2014).神经症患者主观幸福感的调查.中国健康心理学杂志,22(2),180-181.

沈莉,向燕辉,沃建中.(2010).高中生主观幸福感与自我控制,人际交往及心理健康关系.中国健康心理学杂志,(7),837-841.

施加平,邵亦冰,张英萍,刘宣文.(2008).国内心理治疗效果的文献计量学分析.中国健康心理学杂志,16(2),233-235.

苏彦捷,马天舒.(2014).孤独症儿童的公平决策:心理理论和自我/他人情绪识别的作用.心理科学,37(4),985-992.

孙健敏,焦海涛,赵简.(2014).2007~2009年心理学核心期刊载文的文献计量分析.心理与行为研究,12(3),423-432.

田平.(1995). 《心理学报》论文的引文统计与分析.心理学报, 27(1),104-111.

席居哲,左志宏,桑标.(2011).心理韧性儿童的社会能力自我觉知.心理学报,43(9),1026-1037.

徐伟,韩仁生.(2012).5-7岁儿童解释性心理理论的发展.中国临床心理学杂志,20(2),207-209.

姚本先,汪海彬,王道阳.(2009).1987~2008年我国安全感研究现状的文献计量学分析.心理学探新,29(4),93-96.

姚先莲,吴南,苏彦捷.(2014).心理理论的遗传基础初探.心理学探新,34(3),200-205.

张琼,施建农.(2004). 《中国临床心理学杂志》1998-2002年论文与作者定量分析.中国临床心理学杂志,12(2),203-206.

张荣娟.(2013).中学生自我构念和主观幸福感的关系研究.中国临床心理学杂志,21(6),1017-1021.

张秀琴,王挺,王蓓.(2014).流动儿童的人格特征与主观幸福感.中国健康心理学杂志,22(5),755-757.

De Bellis,N.(2009).Bibliometrics and citation analysis:From the science citation index to cybermetrics.UK:Scarecrow Press.

Diener,E.(1984).Subjective well-being.Psychological Bulletin,95(3),542-575

Diener,E.(2000).Subjective well-being:The science of happiness and a proposal for a national index.American Psychologist,55 (1),34-43

Luthans,F.(2002).Positive organizational behavior:Developing and managing psychological strengths.Academy of Management Executive,16,57-72.

Luthans,F.,&Youssef,C.M.(2007).Emerging positive organizational behavior.Journal of Management,33,321-349.

Ordonez-Matamoros,G.,Cozzens,S.E.,& Garcia-Luque,M. (2011).North-South and South-South Research Collaboration: What Differences Does It Make For Developing Countries?-The Case of Colombia.Proceedings of Atlanta Conference on Science and Innovation Policy.Atlanta:Georgia Institute of Technology.

Rupp,D.E.,Thornton,M.A.,Rogelberg,S.G.,Olien,J.L.,& Berka,G.(2014).The Characteristics of Quality Scholarly Submissions Considerations of Author Team Composition and Decision Making.Journal of Management,40(6),1501-1510.

Seligman,M.E.P.&Csikszentmihalyi,M.(2000).Positive psychology:An Introduction.American Psychologist,55(1),5-14

Seligman,M.E.P.,Steen,T.A.,Park,N.,&Peterson,C.(2005). Positive psychology progress:Empirical validation of interventions,American Psychologist,60(5),410-421.

Van de Vijver,F.,Lonner,W.J.(2012).Bibliometric Analysis of the Journal of Cross-Cultural Psychology During the First Ten Years of the New Millennium.Journal of Cross-Cultural Psychology,44(4),657-667.

Xhignesse,L.,V.,Osgood,C.E.(1967).Bibliographical citation characteristics of the psychological journal network in 1950 and in 1960.American Psychologist,22(9),778-791

Youssef,C.M.,&Luthans,F.(2007).Positive organizational behavior in the workplace:The impact of hope,optimism,and resilience.Journal of Management,33,774-800.

A Bibliometric Analysis of Publications on Key Psychology Journals during 2010-2014

Li Peikai1,Yang Xijin1,Sun Jianmin2

(1 Department of Psychology,Renmin University of China,Beijing 100872;2 School of Labor and Human Resources,Renmin University of China,Beijing 100872)

5878 papers published in 2010-2014 from 7 key Chinese journals of psychological science are selected and analyzed using a bibliometric method in terms of distribution of research topics and fields,number and characteristics of authors and affiliations,research methods,and so on.A systematic analysis and comparison with previous findings are presented.Implications and future trends are discussed.

psychological research,bibliometric analysis,CSSCI.

B84

2016-3-8

孙健敏,E-mail:chinajms@126.com。