心理健康素质测评系统·中国成年人应对风格量表全国常模的制定*

2017-01-14吴雨晨蔡颖梁宝勇

吴雨晨蔡 颖梁宝勇

(1哈尔滨工程大学人文学院,哈尔滨 150001) (2天津师范大学心理与行为研究院,天津 300074)

心理健康素质测评系统·中国成年人应对风格量表全国常模的制定*

吴雨晨1,2蔡 颖1梁宝勇2

(1哈尔滨工程大学人文学院,哈尔滨 150001) (2天津师范大学心理与行为研究院,天津 300074)

应用 《心理健康素质测评系统·中国成年人应对风格量表》对全国28个省、市、自治区的6425名成年人的应对风格进行了调查,并在此基础上制定全国常模。结果表明: (1)男性在注重问题的应对上得分高于女性,女性在注重情绪的应对上得分高于男性; (2)年轻人在应对风格总分和注重情绪的应对上得分均高于中年人和老年人; (3)城镇人口在应对风格总分及注重问题的应对和注重情绪的应对两个维度上得分均高于农村人口; (4)随着教育水平的提高,应对风格总分及各维度的得分均显著提高; (5)少数民族在应对风格总分和注重情绪的应对上得分高于汉族。

心理健康素质,应对风格,中国成年人,全国常模。

1 引言

应对 (coping,又称应付、因应)是人类适应社会生活的重要手段,与人的心理适应和健康密切相关。按照Lazarus和Folkman(1984)的定义:应对是个体在认知和行为上管理心理应激的不断变动的过程。半个多世纪以来,关于应对的研究已经成为心理病理学、心身医学、临床心理学和咨询心理学等学科的核心研究课题,成为心理学各个领域中研究最多的一个课题 (Somefield&McCrae, 2000;梁宝勇,2002)。Lazarus和Folkman(1984)认为应对影响心理健康的途径有以下三种: (1)一些不良应对行为会直接产生不良影响; (2)应对方式的特征直接影响个体健康; (3)指向情绪的应对方式也会影响健康。心理健康素质是个体在遗传和环境的共同作用下形成的某些内在的、相对稳定的心理特质,这些心理特质影响或决定着个体的心理、生理和社会功能,并进而影响个体的心理健康状态 (梁宝勇,2004,2012)。而应对风格可被视作一种影响心理健康的 “亚特质 (sub-trait)”,是人格特质影响应激反应的重要中介变量之一,影响着人们对应激事件的反应类型和反应强度,也调节着人们对情境的适应过程和适应结果 (Edwards &Cooper,1988)。正是因为应对与人类的身心健康有着密切的关系,应对一直以来都是国内外心理学研究领域所探讨的最重要的课题之一 (梁宝勇, 2002)。Matheny等 (1986)认为应对不仅是消除或减弱应激源,不仅是所谓健康的或适应性的应对,它是任何预防、消除或减弱应激源的努力,无论健康还是不健康的、有意识还是无意识的,这种努力也可能是以最小的痛苦方式对应激的影响给予忍受;应对首先可根据其斗争或预防的本质来看待。廖友国 (2014)对国内近15年来有关应对方式与心理健康关系的研究结果进行元分析,证实应对方式与心理健康存在密切关系,二者的关系存在调节效应,应对方式与心理健康的关系在不同测量工具间不存在显著差异。

在应对的研究领域中,主要的研究取向包括心理防御研究取向、应对过程研究取向和应对特质研究取向。根据 “心理健康素质测评系统的研制”的总体规划,中国成年人应对风格采纳应对特质研究取向 (梁宝勇,2012),将应对风格界定为个体在各种应激情境中都可能会表现出来的、带有个人特点的应对方式的组合形式。也就是说,本研究所探讨的不是个体在面对具体应激情境时的具体的应对方式,而是那些能够体现其人格特点的、具有跨情境的相对一致性的应对方式的组合形式。基于此概念,梁宝勇和吴雨晨 (2013)依据应对风格的二维模型,将应对风格确定为注重问题的应对策略和注重情绪的应对策略两个维度,编制了成年人应对风格量表。研究表明,该量表结构清晰,信效度符合心理测量学要求 (梁宝勇,吴雨晨,2013)。然而由于缺乏成年人应对风格的分布状况和普遍信息的参照,该量表尚不能有效解释量表得分对个体心理健康的实际意义。

本研究旨在将成年人应对风格量表应用于更为广泛的成年人群体之中,获取更有代表性的大样本资料,以此进一步比较不同人口学特征的成年人应对风格的差异,分析成年人应对风格的普遍水平和分布状况,最终建立该量表的全国常模,为量表结果提供更为可靠、丰富的解释,从而从应对风格的角度更好地反映个体的心理健康素质。

2 研究方法

2.1 调查对象

计划总体抽取样本量为6000人,根据分层抽样的原则,从行政区域、性别、年龄、户籍、教育程度、职业类别六个方面进行。六个方面所包含的具体类别所占的人数比例基本上依据全国第六次人口普查的结果确定。全国采样工作于2011年6月开始,2011年10月底至11月初问卷陆续回收,删除无效问卷后,保留有效问卷6425份。由于取样时,对年龄段的划分基本上10岁一个年龄段。以此进行有关不同年龄阶段的心理素质方面分析则过于细化,所以在本研究中将年龄划分为三个阶段,青年组(18~29)、中年组 (30~59)、老年组 (60以上)。实际抽样的人数分布如下:男性3228人 (50.24%),女性3193人 (49.7%),性别栏缺失4人 (0.06%);年龄18-29岁1344人 (20.92%),30-59岁3883人(60.44%),60岁以上1198人 (18.64%);户籍所在地为城镇的 3225人 (50.19%),农村 3197人(49.76%),户籍栏缺失3人 (0.05%);受教育程度为初中的 3502人 (54.51%), 高中 1551人(24.14%),大专以上1365人 (21.24%),学历栏缺失7人 (0.11%);职业方面,单位负责人139人(2.16%)、专业技术人员749人 (11.66%)、办事人员 416人 (6.47%)、商业服务业人员 1005人(15.64%)、农林牧副渔水业人员2454人 (38.19%)、生产运输设备操作人员922人 (14.35%)、其他人员(学生、军人)601人 (9.35%),职业栏缺失139人(2.16%);汉族6080人 (94.63%)、少数民族345人 (5.37%)。结果显示,样本采集的人口学资料比例情况比较符合采样计划设计的要求,具有一定的代表性。

在本调查中,采取无记名方式,由受过专门培训的大学生和研究生调查员实时实地完成样本的调查工作。

2.2 调查工具

2.2.1 中国成年人应对风格量表

采用梁宝勇和吴雨晨 (2013)编制的中国人应对风格量表,该量表由33个项目组成,分成注重问题 (情境)的应对策略和注重情绪的应对策略两个维度;采用4级计分方法,1=“几乎从来不”,2=“有时”,3=“经常”,4=“几乎总是”。其中“注重问题的应对”维度中所有回避和逃避问题的应对项目都反向记分, “注重情绪的应对”维度中所有隐藏和压抑等非表达性的应对方式也均反向计分。总分越高,代表个体应对行为越积极主动,总分越低,代表个体应对行为越消极被动。注重问题的应对维度得分越高,意味着越倾向于直面和解决问题的应对风格;注重情绪的应对维度得分越高,意味着个体越倾向于直面、表达和设法解除情绪困扰的应对风格。量表的内部一致性系数为0.85,重测信度0.77,注重问题的应对策略及注重情绪的应对策略两个维度的内部一致性系数分别为0.81和0.72。内容效度、结构效度、会聚效度均达到统计学标准。在本研究中,成年人应对风格量表的内部一致性系数为0.84,分半信度0.81,注重问题的应对策略及注重情绪的应对策略两个维度的内部一致性系数分别为0.79和0.71。

2.2.2 自编人口学变量问卷

自编人口学变量问卷收集包括性别、年龄、民族、省份、户籍、受教育程度、职业及年收入等人口学信息。

2.3 数据整理与分析

运用SPSS for windows 20.0对数据进行整理和分析。主要进行描述统计、t检验及方差分析等。

3 结果与分析

3.1 成年人应对风格的整体分析

首先对6425名成年人应对风格总均分的数据分布进行分析。根据该量表的统计方法,应对风格总均分得分在1-4之间,该样本平均值为2.57,标准差0.24,95%的置信区间2.56-2.57,偏度值为0.197,峰度值为0.436,经Kolmogorov-Smirnova检验,p<0.001,符合正态分布 (见图1)。

图1 成年人应对风格总均分的频数分布图

以应对风格量表总均分的平均分±2个标准差为界,将调查对象分为三组。应对风格量表总均分低于2.09(M-2SD)者为消极被动应对风格,共118人,占调查总人数的1.8%;高于3.05(M+2SD)者为积极主动应对风格,共203人,占调查总人数的3.2%;其余有6107人的得分在2.09-3.05之间,属于一般应对风格,占调查总人数的95.1%。

对应对风格各维度数据分布进行分析。表1显示了应对风格的两个维度 (注重问题的应对策略和注重情绪的应对策略)的均值、标准差以及平均值95%的置信区间。两维度均分都在1-4之间,均分反映了该应对策略在样本中平均水平。

表1 中国成年人应对风格的整体水平 (N=6425)

3.2 成年人应对风格的人口学变量差异分析

以应对风格总分及两个维度为因变量,以性别、年龄和教育程度为自变量进行多因素方差分析,三个因变量在性别×教育程度、性别×年龄段、年龄段×教育程度以及性别×教育程度×年龄的交互作用均不显著,因此,以下对人口学变量的差异不再分析交互作用。

3.2.1 成年人应对风格的性别差异

对成年人应对风格的性别差异进行分析,以性别为自变量,以应对风格量表总分及两维度均分为因变量进行独立样本t检验,结果表明,中国成年人应对风格总分在性别上不存在显著差异;在注重问题的应对策略和注重情绪的应对策略上均存在显著的性别差异,男性在注重问题的应对策略维度上得分显著高于女性 (t=5.60,p<0.001),在注重情绪的应对策略上显著低于女性 (t=-4.93,p<0.001)。不同性别的成年人应对风格得分见表2。

表2 不同性别的成年人应对风格比较

3.2.2 成年人应对风格的年龄差异

对不同年龄段成年人应对风格的差异进行单因素方差分析,结果表明,中国成年人不同年龄段在注重问题的应对策略上不存在显著差异,而在总分[F(2,6422)=11.23,p<0.001]及注重情绪的应对策略 [F(2,6422)=22.18,p<0.001]上存在显著差异。以LSD法进行事后检验结果显示,青年组在总分及注重情绪的应对策略维度上得分显著高于中年组和老年组,中年组和老年组不存在显著差异。不同年龄段成年人应对风格的得分见表3。

3.2.3 成年人应对风格的户籍所在地差异

对成年人应对风格的户籍所在地差异进行分析,以户籍所在地为自变量,以应对风格量表总分及两维度均分为因变量进行独立样本t检验,结果表明,中国成年人应对风格存在显著的户籍所在地差异,城镇样本在总分 (t=3.90,p<0.001)、注重问题的应对策略 (t=2.42,p<0.05)和注重情绪的应对策略(t=4.43,p<0.001)上得分均显著高于农村。不同户籍所在地的成年人应对风格得分见表4。

表3 不同年龄段的成年人应对风格比较

表4 不同户籍所在地的成年人应对风格比较

3.2.4 成年人应对风格的教育程度差异

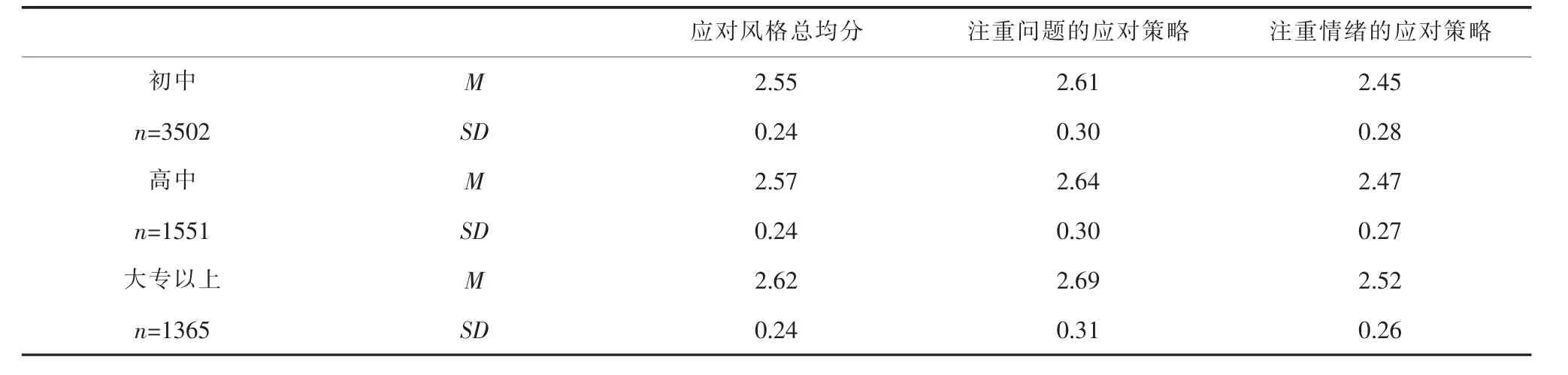

对不同教育程度成年人应对风格的差异进行单因素方差分析,结果表明,中国成年人不同教育程度在总分 [F(2,6415)=40.84,p<0.001]、注重问题的应对策略 [F(2,6415)=30.21,p<0.001]和注重情绪的应对策略 [F(2,6415)=24.54,p<0.001]上的得分均存在显著差异。以LSD法进行事后检验结果显示,在总分及注重问题的应对策略维度上,组间差异均显著,大专以上>高中>初中;在注重情绪的应对策略上,初中和高中组差异不显著,大专以上对注重情绪的应对策略的使用上显著高于初中组和高中组。教育程度不同的成年人应对风格的得分结果见表5。

表5 不同教育程度的成年人应对风格比较

3.2.5 成年人应对风格的民族差异

对成年人应对风格的民族差异进行分析。因少数民族样本量较少且分散,将民族重新编码为汉族和少数民族,再以民族为自变量,以应对风格量表总分及两维度均分为因变量进行独立样本t检验,见表6。

结果表明,中国成年人应对风格在注重问题的应对策略上不存在民族差异,在总分 (t=-3.07,p<0.01)及注重情绪的应对策略 (t=-3.72,p<0.001)上存在显著的民族差异,汉族得分显著低于少数民族。

4 讨论

通过全国范围内分层抽样调查,对所取得的6425名成年人有效样本进行分析。从整体样本分布形态来看,数据整体呈正态分布。应对风格量表总均分低于平均分两个标准差之外的个体占调查总人数的1.8%;高于平均分两个标准差者占调查总人数的3.2%;得分处于正负两个标准差之间的个体占调查总人数的95.1%。多数人的应对风格处于中等水平。

表6 不同民族的成年人应对风格比较

在性别的差异上,男性在注重问题的应对策略上得分显著高于女性,在注重情绪的应对策略上显著低于女性。在既往的研究中,Hanninen及Aro(1996)和Rudnicki等 (2001)曾发现,在抑郁症患者中,女性较男性更多地采用情绪集中的应对方式。这与本研究结果是一致的。在日常生活中被大众所普遍接受的观点即男性更为理性,女性更为感性。本研究的结果也与人们的普遍认识是一致的,男性更侧重解决问题,较少会主动处理情绪,而女性更为感性,在应激情境下更倾向于首先减轻情绪困扰。

在年龄差异上,中国成年人不同年龄段在注重问题的应对策略上不存在显著的差异,而在总分及注重情绪的应对策略上,年轻人得分均显著高于中老年人。考虑到受试者皆为成年人,认知发展已达到相对成熟的阶段,对自身所经历的应激事件从注重问题的角度差异已不明显。然而,从心理发展的角度而言,青春期是个体情绪体验最为跌宕起伏的阶段,对自身的情绪的关注及表达的需要都更为强烈,情绪的不稳定性是这一阶段的重要特点之一,一般认为,个体要到25岁甚至再晚一些才能完成身心和谐这一心理整合任务。因此,18-30岁这一年龄阶段的青年人相较于30岁以上的成年人更倾向于表达情绪,在处理应激事件时,更容易直接宣泄情绪,在应对行为上更加积极主动。而对于三十而立以后的成年人,尤其是老年人,情绪表达更加含蓄,情绪波动更小。亦有研究表明,中老年人的心理问题较明显,SCL-90的总分以及抑郁、焦虑、躯体化等9个因子的得分均高于全国常模,且中老年人消极应对的得分越高,其心理健康的总体状况越差 (黄永清,殷朝辉,2012)。随着中老年人身体体质状况逐渐下降,各种生活压力的出现及各种娱乐活动的减少等因素影响,中老年人应对风格更加趋于消极,处理情绪以隐藏、退避等方式为主,从而会产生更多孤独、无助、甚至是感到无用的心理,其应对行为与各种负性情绪相互影响,互为因果,从而可能严重影响到他们的心理健康状况。

在户籍所在地差异上,城镇成年人在应对风格总分及注重问题和注重情绪这两种应对策略上得分均显著高于农村。这与吴娟娟,冯源和陈旭(2008)的研究结果一致。分析其原因,可能与城镇生活更加丰富多彩,信息渠道更加多样,各种思想观念、行为模式等都更加多元化,视野更宽,生活在城镇的成年人在应激情境面前更能够调动更多的资源,面对问题,即能聚焦于问题,试着解决当前的困难,又能有更多途径宣泄自己的情绪困扰,因此总体上应对行为倾向于更加积极主动。

在教育程度差异上,不同教育程度在应对风格总分及注重问题和注重情绪的应对策略上的得分均存在显著差异。总体上呈现受教育程度越高,应对越积极主动的趋势。随着教育程度的提高,尤其是大专以上文化水平的个体会更加积极地运用各种策略来应对各种应激事件。由于不断地深造,个体的知识涉猎面越来越宽,有更多机会学习有助于了解自我,促进个人成长及处理各种问题和负面情绪的心理知识,从而更加积极地从针对问题和针对情绪这两个角度来应对压力的,在应激情境中,不论是针对问题主动解决上,还是努力疏解自己的情绪上,都明显要比低学历者更加积极。

在民族差异上,中国成年人应对风格在注重问题的应对策略上不存在民族差异,在应对风格总分和注重情绪的应对策略上存在显著的民族差异,汉族显著低于少数民族。众所周知,少数民族大多是能歌善舞的民族,群体意识更强,更善于用身体语言表达情绪。少数民族通常有很多传统节日,例如泼水节,火把节等等,更像是群体释放情绪的环节。他们在歌舞中疏解情绪,表达情感,排解内心的痛苦,因此在注重情绪的应对风格上相对要比汉族得分高。这里需要指出的是,本调查有效样本中少数民族人数较少,这个结论可能需要得到进一步研究的证实。

综合以上人口统计学差异性检验的结果可以看出,单纯的说注重问题的应对策略和注重情绪的应对策略哪种更健康是不恰当的。性别的差异、年龄的增长、户籍的不同、教育程度的差异以及民族的差异都会对个体应对风格带来一定的影响。由于成年人应对风格量表的计分方法采用的是将所有逃避、回避问题及隐藏情感等的应对方式均予以反向计分,因此可以视为得分越高越倾向于主动、积极采取措施 (针对问题或是针对情绪)去应对,得分越低越倾向于被动、逃避地消极应对。梁宝勇,吴雨晨(2013)研究发现注重问题和注重情绪这两种应对风格都与应激反应有显著负相关,这说明积极去处理问题和宣泄、平复情绪都是有益于缓解应激状态的。而很多研究将注重情绪的应对方式称作 “消极的应对方式”,且大多显示注重情绪的应对方式同应激反应呈显著正相关,如 (Macrodimitris&Endler, 2001),针对这一点,梁宝勇 (2002,2014)指出这种推论的不适当性甚至错误,认为应激条件下个体依据自己所面对的问题和主客观条件选择不同的应对策略和手段,只要能够改善自己的情况,这些手段 (不管是注重问题的还是注重情绪的应对方式)都是有意义的、适应的。Stanton等 (2000)、Zellars和Perrewe(2001)以及Koeske和Kirk(1993)都曾在研究中得到这一相同的结论。

5 结论

根据对本调查数据的分析,可以得出以下结论: (1)中国成年男性在注重问题的应对上得分高于女性,女性在注重情绪的应对上得分高于男性; (2)年轻人在应对风格总分和注重情绪的应对上得分均高于中年人和老年人; (3)城镇成年人在总分、注重问题的应对策略和注重情绪的应对策略上得分均高于农村; (4)随着教育水平的提高,应对风格总分及两个维度的得分均显著提高;(5)少数民族在应对风格总分和注重情绪的应对上得分高于汉族。

黄永清,殷朝辉.(2012).应对方式与中老年人心理健康状况的相关性研究.中国社会医学杂志,29(1),29-31.

梁宝勇.(2002).应对研究的成果、问题与解决办法.心理学报, 34(6),643-650.

梁宝勇.(2004).关于心理健康素质及其结构的思考.心理与行为研究,2(4),577-581.

梁宝勇.(2012).心理健康素质测评系统·基本概念、理论与编制构思.心理与行为研究,10(4),269-277.

梁宝勇.(2014).素质-应激交互调节与中介模型.北京大学医学出版社.

梁宝勇,吴雨晨.(2013).心理健康素质测评系统·中国成年人应对风格量表的编制.心理与行为研究,11(1),9-15.

廖友国.(2014).中国人应对方式与心理健康关系的元分析.中国临床心理学杂志,22(5),897-900.

吴娟娟,冯源,陈旭.(2008).大学生应对风格发展特点研究.中国学校卫生,29(4),306-308.

Edwards,J.R.,&Cooper,C.L.(1988).Researching stress,coping and health: The theoretical and methodological issues. Psychological Medicine,18,15-20.

Hanninen,V.,&Aro,H.(1996).Sex differences in coping and depression among adults.Soc Sci Med,43(10),1453-1460.

Koeske,G.F.,& Kirk,S.A.(1993).Coping with job stress: Which strategies work best? JournalofOccupationaland Organizational Psychology,66(4),319-336.

Lazarus,R.S.,& Folkman,S.(1984).Stress,appraisal,and coping.New York:Springer.

Matheny,K.B.,&Others,A.(1986).Stress coping:A qualitive and quantitative synthesis with implications for treatment.The Counseling Psychologist,14(4),499-549.

Macrodimitris,S.D.,&Endler,N.S.(2001).Coping,control and adjustment in type 2 diabets.Health Psychology,20(3),208-216. Rudnicki,S.R.,Graham.J.L.,Habboushe.D.F.,&Ross,R.D. (2001).Social support and avoidant coping:Correlates of depressed mood during pregnancy in minority women.Women Heath,34(3),19-34.

Somefield,M.R.,&McCrae,R.R.(2000).Stress and coping research:Method logical challenges,theoretical advances,and clinical applications.American Psychologist,55(6),620-625.

Stanton,A.L.,Kirk,S.B.,Cameron,C.L.,& Danoffburg,S. (2000).Coping through emotional approach:Scale construction and validation.Journal of Personality and Social Psychology,78 (6),1150-1169.

Zellars,K.L.,&Perrewe,P.(2001).Affective personality and the contentofemotionalsocialsupport:Coping in organiztions. Journal of Applied Psychology,86(3),459-467.

Psychology Health Diathesis Assessment System:Establishing National Norms of Coping Style Scale for Chinese Adults

Wu Yuchen1,2,Cai Ying1,Liang Baoyong2

(1 Humanities and Social Sciences College,Harbin Engineering University,Harbin 150001;2 Academy of Psychology and Behavior,Tianjin Normal University,Tianjin 300074)

‘Coping Style Scale for Chinese Adults’,as one of the subscale of‘Chinese Adults Mental Health Diathesis Scales’,has been applied to investigate the coping styles of 6425 Chinese adults from 28 provinces. The results show that:1)Regarding the task focused coping strategy,males′scores are higher than females′; whereas,regarding the emotion focused coping strategy,females′scores are higher than males′;2)the young participant′s scores are higher than the middle-aged and old participants on the total score and the emotion focused coping strategy;3)the urban participants outscore the rural participants on both the total score and the score of the task focused coping strategy and the emotion focused coping strategy;4)the higher the academic levels participants complete,the higher the scores of both total and each dimension the participants receive;5) regarding the nationality variation,the scores of the participants with ethnic minorities are higher than the participants with Han nationality on total scores and emotion focused coping strategy.

mental health diathesis,coping style,Chinese adults,national norm.

B849

2015-12-30

教育部人文社科重点研究基地重大项目 (12JJD190003)和中央高校基本科研业务费专项资金 (HEUCF20141303)。

梁宝勇,E-mail:liangby0808@126.com。