文化延续与制度变迁:藏族民间调解的多重阐释

——以拉卜楞地区的“部落委员”调解为例

2017-01-13杨雅妮

杨雅妮

(兰州大学 法学院,兰州 730000)

文化延续与制度变迁:藏族民间调解的多重阐释

——以拉卜楞地区的“部落委员”调解为例

杨雅妮

(兰州大学 法学院,兰州 730000)

当前,在拉卜楞地区,有一种具有特殊身份的人员,他们自称为“部落委员”,主要负责在拉卜楞寺举行重大佛事活动时维持秩序和通过调解解决一部分民间纠纷。作为民间调解的一种类型,藏族的“部落委员”调解可以追溯至历史上的部落制度,其在调解主体的选任、适用范围、调解结果、调解依据和收费方式等方面都与传统部落制度下的“干森姆”调解存在一定的渊源关系。在法治中国建设的背景之下,要正确认识和充分挖掘这种民间调解的价值,必须从文化延续与在制度变迁的角度对藏族的“部落委员”调解进行阐释。

拉卜楞地区;民间调解;“部落委员”

作为一种悬挂在“意义之网”中的动物,人类的任何行为都无法挣脱文化的影响。对此,克利福德·吉尔兹曾在《厚描:迈向一种文化解释理论》中指出:“人是悬挂在由他们自己编织的意义之网上的动物,我把文化看作这些网,因而文化的分析不是一种探索规律的实验科学,而是一种探索意义的阐释性科学”[1]5。不仅如此,“成熟的文化解释理论不会忽略文化与文化延续和变迁两方面的事实,它也承认文化本身必须加以说明,甚至,它在这样做时也会认真考虑与之相关的社会学分析的结论,但是所有这些都是为了更好地认识人,认知人类生活于其中的意义世界。”[2]60-61基于此,要想正确认识藏族民间调解的“意义之网”,必须从文化延续与制度变迁的角度对其进行阐释。

拉卜楞地区即甘南藏族自治州夏河县拉卜楞寺周围地区,位于甘南藏族自治州西北部,东与卓尼地区接壤;西与青海省同仁县、泽库县、河南蒙古族自治县为邻;南与碌曲地区相滨;北与临夏回族自治州和政县、临夏县及青海循化撒拉族自治县分界。历史上,对于地处藏区边缘的拉卜楞地区,既缺乏西藏地方政权的有效统治,又没有真正树立起中央政府的权威,主要是由分散的部落组织行使社会管理的权力。也正因如此,当百姓之间,尤其是部落之间发生纠纷而引起伤亡时,由于缺乏超部落的中心权力,不可能由一方部落对另一方部落的加害人施行死刑或徒刑等国家式的制裁措施,而只能通过调解这种建立在双方“合意”基础上的方式通过各种赔偿予以解决。

中华人民共和国成立后,随着民主改革的推行,拉卜楞地区的部落制度在形式上被完全废除,但受历史惯性和文化延续的共同作用,传统部落制度在当地的影响从未消失。尤其自改革开放以来,在新的体制尚未完全形成和有效运转之时,“血缘关系的义务和便利,很容易使民众把一向寄予集体和行政领导的信任转移到同一部落的领头人身上,指望这些人能保护自己,给社区及部落带来安全感和某些经济利益。”[3]263-265这种状况不仅使部落头人在部落内部重拾权威,使早已失去法律效力的部落法规、乡规民约以及部落会议制度在一定程度上得到了恢复,而且对于拉卜楞地区“部落委员”调解的产生和发展起到了催化剂的作用。但值得注意的是,当前的“部落委员”调解虽然与历史上的传统部落制度有着较深的渊源关系,但其已不同于历史上的部落头人调解,二者在调解主体、适用范围、调解结果、调解依据及收费方式等方面既存在一定的文化延续性,又呈现出了较大差异。

一、调解主体:从“干森姆”到“部落委员”

民主改革前,在拉卜楞地区,不论是早期纯粹意义上的部落制度,还是与千百户制度和政教合一制度结合下的部落制度,部落头人都是纠纷解决过程中的主要力量。从藏族传统部落的组织体系来看,早期的部落组织通常是一个大部落下辖若干小部落即“措哇”、在“措哇”之下辖若干“德哇”(即村庄),“德哇”之下又分为若干“日科”。在这样一个层级分明的组织体系中,各级部落头人的地位和称谓各不相同,处于最低层次的被称为“小头人”或“老民”,主要负责管辖一个小部落或协助头人调解纠纷。在“小头人”之上,依次有“小部落头人”、“大部落头人”以及“部落联盟酋长”,头人的地位越高,其权力也就越大。

后来,随着拉卜楞寺的建立,尤其是政教合一制度的形成和发展,当地的主要藏族部落都受到拉卜楞寺的严密控制,成了寺院的“拉德”*即受拉卜楞寺直接治理的“拉德”,俗称“神民”区.。在“拉德”内部,又可以划分为若干个“晓化”。“晓化”意译是“部落”,也指一个行政村或小村落的行政联合体,它的首脑是“聂尔瓦”(僧职官员)和“则瓜”(世俗官员),他们由“议仓”直接委任,任期三年,管理“晓化”的各种事务。“晓化”以下有“德哇”这一最基层组织。“德哇”意译为“村落”,也指部落的“帐圈”,它是以经济为纽带的拉卜楞寺院的属民群体,“德哇”的首脑为“干森姆”。“干森姆”是藏语的音译,意译为“三老”,又称译为“干松木”、“甘思木”、“干思木”、“干素尔”等,是“拉德”部落的一级头人。每一“德哇”有三名“干森姆”,由村民会议选举后报“则瓜”加以委任,颁发红布条作为凭信。凡年龄在三十岁以上、办事公道、能言善变的男性都享有选举权和被选举权。“干森姆”任期一至三年,可连选连任,一般每期保留一名原任。其职权主要包括:“按寺院的命令征服兵马差和税收;征收宗教活动的供饭和其他用款;负责外来户的定居以及农户装让租地的申报;调解居民间的一般纠纷;商讨村内集体宗教活动及其他事宜。”[4]

民国时期,虽推行保甲制度,但拉卜楞地区的行政管理体系并没有从根本上改变。嘉木样依旧是拉卜楞寺的核心和最高统治者,襄佐主持的“议仓”仍是最高权力机构。1933年,拉卜楞设治局升级为夏河县后,夏河县政府利用拉卜楞寺辖区原有的“晓化”(即部落)、“德哇”(村落) 等基层组织,以“晓化”为乡,以“郭哇”(僧官)或者“则瓜”为乡长;以“德哇”为保,以“干森姆”为保长、甲长,“干森姆”仍在纠纷解决和基层社会秩序维护方面发挥着重要作用。

中华人民共和国成立后,随着民主改革的推行,一方面,以往部落头人的权威在形式上完全丧失,对部落内部的纠纷解决不再拥有任何强制力。另一方面,随着政教合一制度的彻底废除,拉卜楞寺丧失了对“拉德”的直接管辖权,寺院与“拉德”的关系仅仅演变为一种宗教上的关系。但是,在新的社会条件下,基于文化的延续性,历史上的“干森姆”不仅以一种新的身份继续活跃在纠纷解决的前沿,而且在选任方式和任命程序方面,还保留和延续了历史上的做法。具体体现在:

(一)选任方式

以“拉德四部翼”部落为例,为了维持拉卜楞寺院和部落之间的关系、有效维护拉卜楞地区的社会秩序,“拉德四部翼”部落通过民主选举的方式,选出了13——14名在当地有威望的人员,这些人员自称为“部落委员”,主要负责与寺院协商解决一些重大事项及参与重大纠纷的解决。与历史上“干森姆”的选任方式类似,“部落委员”仍由村民会议民主选举,其选举要求也和以前一样,年龄在三十岁以上的男性才有选举权和被选举权,并以其办事公道和能言善辩为条件。如在2000年,拉卜楞镇洒合尔村就通过民主的方式选举了五名候选人。

对于“部落委员”的选任情况,笔者在当地调查时,“拉德四部翼”部落的一位“部落委员”也曾告诉笔者:

当前最为典型的就是拉卜楞寺属“拉德四部翼”部落,“拉德四部翼”部落共有十三名“部落委员”,其中3人由于年龄较长而被当地百姓称为“首领”。不论是“委员”还是“首领”,都没有具体的任期。值得注意的是,这些人的身份与民主改革前的“部落头人”之间已没有必然的联系。民主改革前的“部落头人”后代,只有在非常优秀,得到大家公认后才可能被选举为“部落委员”,现任“拉德四部翼”的“部落委员”中只有一人是原部落头人的后代。(DHB,56岁,部落委员,20140806)

(二)任命程序

从“部落委员”的任命程序来看,首先必须将各村民主选举的“部落委员”候选人,上报拉卜楞寺嘉木样大师,由其从上报的“部落委员”名单中再进行选择,最终确定人选。在这个过程中,由嘉木样大师从上报的“部落委员”名单中确定最终人选的做法就反映了历史上政教合一制度下“拉德”对寺院的依附关系。但值得注意的是,在新时期,随着国家权威在拉卜楞地区的确立,在嘉木样大师确定“部落委员”人选之后,还必须征求夏河县委、县政府及其他相关部门的意见后才能任命。

二、案件范围:从“民刑不分”到“民间纠纷”

民主改革前,民间调解在拉卜楞地区的纠纷解决中适用非常广泛。早在河南蒙古亲王察罕丹津将“拉德四部翼”部落献给拉卜楞寺之后,在部落内部各村就设置了“干森姆”组织。“干森姆”不仅负责处理“塔哇”*“塔哇”,即拉卜楞寺周围的村庄.内部的事务,而且在村民的宗教活动、处理与其他村庄之间的纠纷(尤其是草山纠纷)等方面具有极大的发言权。其中,就纠纷的解决而言,“干森姆”拥有非常大的权力,不仅有权解决部落内部的一般纠纷,而且对部落内部、部落之间发生的杀害、重伤案件,也有权通过调解以“赔命价、赔血价”的方式得以解决。从当时的适用范围来看,既适用于民事案件,也适用于刑事案件;既适用于部落内部的纠纷,也适用于部落之间的纠纷。而且,“即使在以头人名义裁决的案件中,其实体部分也是通过调解解决的,裁决只是一种程序,即调解结果的确认。”[5]187-188

值得注意的是,新中国成立前,拉卜楞地区的生产力水平较低,不仅物质财富匮乏,而且人的再生产也受到各种限制。在这种情况下,人们非常珍视劳动力和生命,对于杀人、伤害等案件引起的纠纷,都习惯于通过调解以物质赔偿的方式进行解决,这样既可以增加受害人家庭的收入,又可以避免失去更多的劳动力。无论对致害人而言,还是对受害人而言,都能实现利益的最大化。不仅如此,调解协议达成后,避免了被害人亲属的寻仇,纠纷不会再进一步升级。在调解过程中,凶手支付高额“命价”的条件之一就是要求被害人亲属放弃复仇,这有利于避免出现“冤冤相报”的结果,能够有效控制纠纷的影响范围和规模。

当前,“部落委员”调解的适用范围依旧非常广泛,既包括藏族传统牧业社会存在的典型纠纷,如草场纠纷、赌博欠债、打架斗殴引起的轻微伤害、邻里纠纷及婚姻家庭纠纷等,又包括随着社会经济发展及人们流动性的增强而新出现的纠纷,如交通事故纠纷、房地产纠纷等。但值得注意的是,自中华人民共和国成立以来,随着国家法在民族地区的推行,国家的司法权威也在拉卜楞地区得以树立,相应地,“部落委员”对纠纷的调解范围就不可避免地受到了国家法的影响。由于“部落委员”调解是一种源自藏族习惯法的非正式裁处,属于民间调解的范畴,因而其适用的案件范围只能限于一般的民间纠纷,对于国家法规定必须追究刑事责任的案件,“部落委员”一般不会介入,而是建议纠纷双方去国家司法机关寻求解决。

三、调解结果:从“强制解决”到“自愿履行”

早期藏族社会中的头人,没有绝对的权力,也不是集权者,他之所以能够当选,“是因为他身上具有某些令人尊敬的东西,如年龄、智慧、技能等”[6]370。后来,随着藏族部落社会的进一步发展,部落头人逐渐掌握了部落内部的司法大权,享有了对部落内部各种纠纷的强制性解决权。当时,“有的部落设有专门的执准者(即审理案件,辩明是非的人),一般都是由大小部落官员担任,也有由部落首领委托下属中主事公道、领会官民意向、善于审查、长于辩论者担任,有时请在部落中有较高威望的老人担任。”[7]348但在当时的社会制度下,由于缺乏专门的警察、法院和监狱组织,一切权力在根本上由部落首领享有,不论是部落之间的纠纷,还是部落内部的纠纷,均由部落头人协商解决或头人说了算。较大的纠纷和民事、刑事案件则必须由头人判处,人命案件、死刑判处、冤家械斗等,则由头人会议商量进行解决。因而,即便是通过调解的方式解决纠纷,头人也享有强制性解决纠纷的权力,调解结果往往是以头人裁决的形式出现的,纠纷主体必须履行。

自元朝建立千百户制度以来,随着国家权威的逐步确立,“中央王朝在甘青川藏区广封土司、僧纲和宗教领袖,使土司制度和部落制度、宗教制度更加紧密地结合为一体。”[8]81在这种情况下,拉卜楞地区也成为被分封为千百户的大小部落头人的辖地,各部落头人在各自封地内拥有“分配牧场、征收赋税、差派徭役、统领兵士、处罚行刑等权力,他们和下层部落头人及富户,成为封建领主阶级。”[9]206,在所辖区域享有最高统治权和处罚的决定权,有权通过调解等方式解决各类民事、刑事纠纷。至民国时期,保甲制度虽在拉卜楞地区得到一定程度的推行,但本质上对于部落管理和纠纷解决的权力,一直牢牢掌控在部落头人手中,这种现象一直延续到中华人民共和国的成立。

中华人民共和国成立后,根据相关法律规定,作为民间调解的一种形式,拉卜楞地区的“部落委员”调解不再具有任何强制力。在达成调解协议之后,如果有一方当事人反悔,调解协议的内容就很难得到执行,调解的主持者对此往往无能为力。如笔者在夏河县甘加乡调查时了解到:

在2004年9月10日,夏河县甘加乡仁青村与青海省循化县岗察乡之间发生的集体械斗事件中,虽然曾与2004年12月份在两方县委、县政府的督促、指导之下,依照习惯法的方式选出双方一致信任的第三方进行了调解并达成了协议,但在春节前夕,岗察乡一方就曾明确表示据不履行当时在循化达成的调解协议。*该资料系笔者根据对夏河县甘加乡相关人员的访谈整理而成.

这种情况,虽然极大地降低了藏族民间调解在解决纠纷方面的有效性,但却符合民间调解的规律和特点。一般情况下,民间调解因为在主体、程序及规范性依据等方面存在的问题,调解协议的公正性往往难以保障,如果冒然赋予其强制力,反而在实质上有损于纠纷主体的合法权益。

四、调解依据:从“习惯法”到“国家法”

一般情况下,“在组织结构比较简单的社会中,人们更看重非正式的裁处,如我国一些少数民族地区,社会舆论的影响超过了国家的成文法律。”[10]379在拉卜楞地区,藏族部落自进入阶级社会后即形成了关于纠纷调解的习惯法规范,后经过千百年的发展,内容日趋完备。据《宋史》卷二六四《宋琪传》的记载,居住在陇右等地的藏族部落,遇有命盗案件则“依本俗法和断”,即依习惯法私了而不由官府审断。至蒙元时期,虽然整个藏区统一由中央政府管辖,但是,中央政府仍是“因其俗而柔其人”(《释老传》)。当时,有些千户、百户为了强化自己的统治,还设立了专门执行习惯法的组织——“求德合”或“求红”,专门负责辖区内的纠纷解决等事宜。明王朝对藏区的统治也是“从俗从宜”,并不要求统一执行《大明律》。对于带有普遍性的盗窃、借贷、械斗等案件,一般都是按照习惯法调解解决的。但是,由于习惯法的内容过于简约,依其进行调解,“因审案人、相关人和审案场合的差别,会对审判结果产生种种明显的影响;因表述差异,理解差异,辩论争理的余地大,法外因素的干预作用强,也给藏区执法者留下了足够的舞弊空间。”[7]389

中华人民共和国成立后,随着国家法的普及,少数民族群众在情绪、价值观念、信仰等方面的相似性逐渐发生了变化。这一方面导致了道德、宗教、习惯作在民间调解中的功能逐渐弱化;另一方面,国家政策和法律的规定却越来越成为在民间调解的重要依据。当前,在民间调解过程中,“部落委员”往往是国家法律、藏族习惯法、道德、宗教、习惯及村规民约并用,一些被国家法命令禁止的做法如体罚(肉刑)、罚款等制裁措施则不再适用。如笔者在当地调查时,“拉德四部翼”的一位“部落首领”告诉笔者:

以前,在计算“命价”时,由我们依据习惯说了算。但现在,随着国家法律的制定和实施,在计算“命价”数额时,我们必须在遵循传统习惯的同时参考国家法律的规定。如在交通肇事致人死亡的案件中,对于死者“命价”的计算,就不能仅以传统习惯为依据,而必须综合考虑死者的身份、经济发展水平及国家法的规定后予以确定。(DHB,56岁,部落委员,20140806)

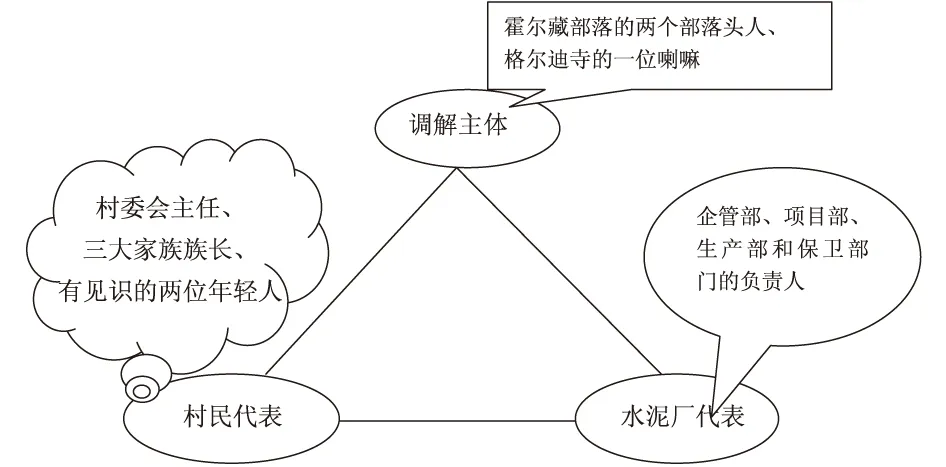

值得注意的是,当前,在藏族民间调解呈现出一种多种主体共同主持的现象。尤其对于一些较为重大的纠纷,调解的过程往往体现了不同权威类型和力量之间的分工和协作。如在王丽娟、丁鹏博士的《传承、更新与借助:对藏族“戎亢”的解读》[11]一文中,作者分析“戎亢”的纠纷解决功能时所使用的案例中就明显体现了这种现象。该案发生在夏河县麻当乡麻当村与当地一家水泥厂之间,由于纠纷影响重大,在调解过程中,麻当乡乡长与乡司法所所长、办公室主任全程参与并负责协调各方力量,纠纷双方都推出了专门的人员,并共同邀请了自己信得过的民间权威对纠纷进行了调解。对于此次民间调解的结构,具体见下图:

图 一起藏族民间调解的结构图

在此案中,纠纷虽由两位部落头人和一位喇嘛共同主持调解,但在开始阶段,就由麻当乡的相关领导对企业开采矿山资源的法律手续和有关政策做了解释,以引导和保证将纠纷的调解结果控制在法律允许的范围之内。

五、收费方式:由“有偿”到“无偿”

如今,纠纷主体寻求“部落委员”进行调解时,只需要承担调解期间调解人员必要的食宿费用,不再负担其他额外费用。对于“部落委员”调解时的收费情况,一位“拉德四部翼”部落的首领告诉笔者:

如果两个村子之间发生权利冲突,每村先交纳五千元,用于调解期间调解人员的食宿费用,剩余的部分返还。同时,每村需要交纳一万元(类似于保证金),保证调解期间双方当事人能够遵守相关程序。如有违反,一次扣除五百元作为处罚,调解成功并履行协议后,剩余的部分返还。如果调解成功后一方不履行调解协议或在调解过程中一方因不服从要求而导致发生大的械斗,所交纳的一万元将被全部没收。如果要求助于“拉德四部翼”部落委员进行调解,就必须遵守其关于调解收费的规则。

可见,在长期的藏族民间调解实践中,“部落委员”形成了自己特殊的费用收支方式。这种收费制度和“费用”支出方式已完全不同于民主改革前的收费方式,它既能够保证民间调解的顺畅进行,又不再具有任何剥削性质。

结语

迄今为止,作为一种具有民族心理和文化支撑的文化现象,藏族民间调解在当地群众的纠纷解决实践中仍然颇受欢迎。基于此,在当前法治中国建设的背景下,我们应该在积极引导和规范的基础上,借助藏族民间调解所具有的民族认同、文化认同、价值认同等有利因素,进一步挖掘其当代价值,以实现藏区的民族和谐与社会安定。受各方面条件的限制,本文对于藏族民间调解的研究还存在诸多不足,惟愿能抛砖引玉,引起学界同仁对此问题的关注。

[1]Clifford Geertz,The Interpretion of Culture.New York:Basic.1973.

[2]梁治平.法律的文化解释(增订本)[M].生活·读书·新知三联书店,1998.

[3]杨士宏.藏族传统法律文化研究[M].甘肃人民出版社,2004.

[4]王琦.拉卜楞上下塔哇解放前的经济结构和政治状况[J].西北史地,1986(3).

[5]华热·多杰著藏族古代法新论[M].中国政法大学出版社,2010.

[6]庄孔韶.人类学通论[M].山西人民出版社,2003.

[7]徐晓光.藏族法制史研究[M].法律出版社,2001.

[8]加洋杰.论甘南主要藏族部落及其社会组织[C].苏发祥.安多藏族牧区社会文化变迁研究.中央民族大学出版社,2009.

[9]洲塔,乔高才让.甘肃藏族通史[M].民族出版社,2009.

[10]庄孔韶.人类学通论[M].太原:山西教育出版社,2003.

[11]王丽娟,丁鹏.传承、更新与借助:对藏区“戎亢”的解读[J].民族研究,2008(6).

[12]陈柏萍.藏族传统司法制度初探[J].西北民族学院学报(哲学社会科学版),1999(4).

[责任编辑:康继尧]

2016-09-05

本文是2015年甘肃省社科规划项目“甘肃民族地区维稳与维权法律问题研究”(YB001); 2013年国家社科基金项目“生态文明视阈中藏族生态习惯法文化的与当代变迁研究”(13BFX018)的阶段性成果。

杨雅妮(1978——),女,甘肃宁县人,博士,兰州大学法学院副教授,硕士生导师,研究方向为民族法学、诉讼法学。

D90-052

A

1003-4307(2016)05-0128-05