论西西《解体》中的隐喻

2017-01-13徐天秀

徐 天 秀

(香港浸会大学 中文系,香港 999077)

论西西《解体》中的隐喻

徐 天 秀

(香港浸会大学 中文系,香港 999077)

作为一篇后现代主义叙事风格明显的小说,《解体》以“能体”的口吻,展现了一个因为社会转型而失业的画家从身体死亡到意识解体的经历。除在个体与社会层面破除“癌症”的疾病隐喻外,这篇小说也表现出西西的本土意识和文化观照。延续着西西小说中一贯的本土论述的线索,《解体》以身体场域影射香港社会,以“身体=空间地理上的香港”“能体=意识形态上的香港”的隐喻建构,表达出对香港文化身份确立的当下和走向的设想。

西西;疾病隐喻;本土意识;身份隐喻

西西的《解体》原刊于《素叶文学》2000年“悼念蔡浩泉专号”上,后和1980年至今的其他作品一起收入2005年出版的小说集《白发阿娥及其他》中。[1]画家蔡浩泉在2000年9月因癌症去世,生前曾长期为西西等创办的《素叶文学》配图,“素叶”的标志亦出自他手。[2]217《解体》正是以蔡浩泉为原型的一篇充满语言实验风格、充满隐喻与象征的小说,以附着在肉体的精神意念集合体“能体”的视角,叙述了从昏迷、病亡到躯体的防腐处理、火化的死亡经验。语言对精神状态的模拟,修辞和身体状态的混同都有后现代主义的叙事风格。

小说开头便是大段打破规范语法的长句:

“并没有非常特别的感觉因为那不是感觉而是感应我竟突然显得很充实很丰盈。事实上早在六、七十个小时之前我已经陷入昏迷状态而昏迷了的生物不再有任何感觉包括最难忍受的痛楚。”[3]4

不假停顿的句子破坏了正常的阅读节奏,成功模拟了病者半昏迷、思绪混乱的状态。亦不乏对叙述声音的质疑;

“如果你是听众,我是叙述者……你所了解的叙述者可是一位患上癌症最终死亡的病者?是的,叙述者的确是他,可是,并不完全是他,因为他在一开始就断了气,叙述的‘我’,是与他共生的‘物体’。”[3]6

除了语言特征以外,所讲述的从肉身死亡到精神解体的过程甚至篇名“解体”本身,都是对后现代主义“本质被瓦解、中心被消解、主体被取消”[4]292特征的直接回应。后现代主义的叙事风格正为小说中的隐喻提供了多种解释的可能和阐释的空间。一方面,《解体》是一次解除癌症被赋予的道德意义和价值评判的书写,另一方面,在《解体》之中也暗含着本土意识的隐喻。

在力图通过书写破除疾病隐喻方面,《解体》和《哀悼乳房》[5]是类似的。《哀悼乳房》是1989到1992年间,西西根据自己患乳腺癌接受治疗的过程和经验,陆续写成的长篇小说,陈丽安指出《哀悼乳房》可以作为苏珊·桑塔格(Susan Sontag)的《疾病的隐喻》一书的回响,[6]130-147英培安也将两书中的故事、人物乃至作者的创作经验对读。[7]6-14苏珊·桑塔格在书中分析了结核病、癌症等病症被赋予的在社会的、文化的乃至道德、政治和美学上的隐喻,而她所作的就是破除这些意涵和道德判断,还原疾病本身。苏珊·桑塔格指出,癌症被认为是源自情感压抑的疾病,“失意”的后果,患者本人也往往被认定成对自己患上疾病负有责任,在道德上蒙羞;死于癌症,会被归入失败者的行列。[8]《解体》中的叙述者讲述的,正是一个失意画家死于癌症的经历:“我想,我的工作,已遭淘汰,电脑握杀了,我谋生的饭碗。整整半年,我是,失业的。这就是被逼退休了。”[3]10而文本叙述所作的,也正是一次与《哀悼乳房》非常相似的,通过书写疾病,解除喻意的尝试:把“可怕的”癌症变成“可接受”的经验。[9]105

但与《哀悼乳房》所关心的解除疾病隐喻、特别是对“个人”所造成的困扰相比,破除癌症在社会建构中的隐喻并非《解体》所关注的全部。同处香港,身为香港作家的陈智德,在《解体我城:香港文学1950-2000》中指出,《解体》一文中的“解体”指涉的,其实是社会实利化转型中无所寄托、走向解体的个体艺术生命与一代人的创造和信仰。[10]164西西同时将这一“文化信念的解体”以身体隐喻的方式演绎推展而开,通篇建构在“身体——香港”的隐喻之上。

一、身体隐喻的建构

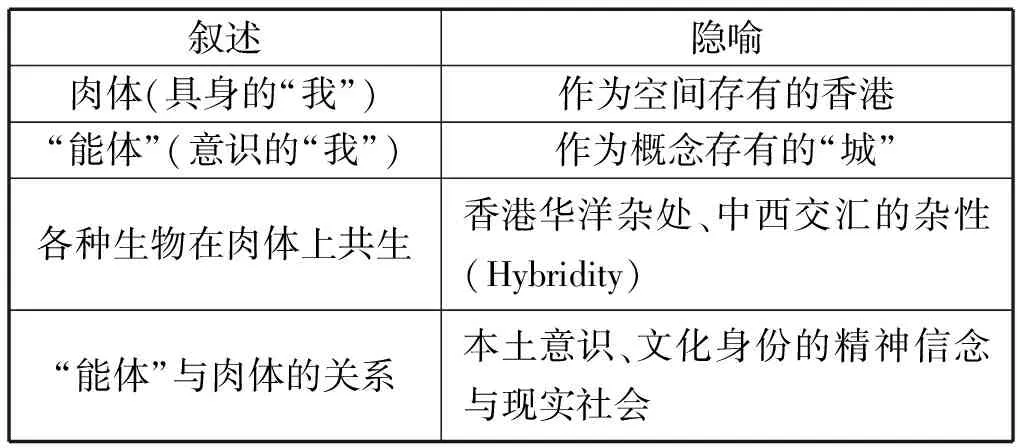

香港本土的隐喻或者象征,在西西的小说中久已有之。从《我城》到《飞毡》开始,西西作品中存在着一条一以贯之的本土隐喻论述的线索:《我城》(1975)中对于异度空间“城籍”的建构。[11]《肥土镇的故事》(1982)给香港附会一个神话意味的缘起,《浮城志异》(1986)借马格利特的超现实画作起兴,以悬浮在半空中的城市象征血统和主权分属中英的香港,《肥土镇灰阑记》(1986)借五岁寿郎的口,讲出在回归过程中香港所处的位置。[12]再到《飞毡》(1996)延续肥土镇的叙事,另起时空零度的源头的宣言。[13]而细味作品中的家国情感、本土意识和西西的书写态度,从《我城》到《浮城志异》再到“肥土镇系列”,西西的香港寓言一直关注着香港在外部世界里的处境。到《解体》之中,“香港本土”的文学转化已不再是一个地理空间的实体,而是表现在身体层面,如《飞毡》中的“肥土镇”,如表1所示:

表1 《解体》中的叙述和隐喻

《解体》有躯体/肉身死亡和意识消散的形神俱散的过程,存在两个叙述的“我”:作为具身的“我”是社会转型而失业的画家,死亡后由肉体/机体还原为物质;而作为意识的“我”,像铁屑吸附大脑存在的“能体”,则失去附着消散。这个过程中对具身的“我”(肉体)的感知和描述几乎是与作为空间地理存在的香港相当的:

我们是与地球开天辟地以来众多微生物共生的一座巴洛克式大厦。在我们的体内 ,一如牛羊与瘤胃,豌豆与根瘤菌,住满了各式各样多姿多彩神奇古怪聪明能干的微生物 , 我们的躯体是它们的殖民地。……我已经说过了,一个人有如一艘挪亚方舟,躯体内寄寓了千千万万的微生物 , 彼此互惠共生。[3]5

众多微生物细胞共生繁衍在躯体之上构成肉体,而不同肤色身份背景意识形态的人共同生活在的香港本土之上,肉体的构成多姿多彩互惠共生,隐喻了香港社会组成华洋杂处、中西交汇的现实。正如李欧梵以“杂种(Hybridity)”所描绘的,香港文化的特色就在于它的“杂性”,在各种形式的拼凑中创出异彩。[14]161

而和肉体共生的“能体”,西西对它的描述是:“和我的躯体是共生的,就像我体内的细胞和细菌互惠共生。”[3]5“我和他并不完全相等,他是我的宿主,我是寄居者。但我不是细菌,不是微生物,不是生物意义上的物质。”[3]6特点上,不可见、不可感、和躯体(头颅)共生,和躯体关系上,根植于本土,又似乎不固着于本土,正是可以精神、意念概括的,“本土”的观念、文化身份或者精神品质。这正延续了西西本土论述中对概念上“城”的追认。这一点在写到躯体和“能体”关系之时,表现得更为明显:

我说过了,我(肉体)只是蛋白质和核酸,但我相信,除了蛋白质和核酸外,必定还有其他属于人的本质的东西,而人的躯体才仅仅只是蛋白质和核酸……我仍环绕在大脑的外壁……大脑是磁石,我是铁屑。如今却给焚化了……我的躯体顿时消失了,我也顿时缺丧了依附的头颅 ……如果教堂倾塌了,天使将无处安息。我也是这样,没有了宿主的头颅,我也没有了归属。[3]10

类比“能体”对肉体的依存关系,一座地理的城发生剧变,或者只是改观,观念的“城”势必随之动荡乃至失去归属。在这个依存的机制上,“解体”当中的身体论述和梅洛-庞蒂知觉现象学中的身体观是一致的。梅洛-庞蒂认为所有的意识都是存在中的知觉意识,只能从“身体”感知的角度出发,即精神是在“心理——生理”统一的结构中形成的[15]15。梅洛-庞蒂所强调的精神的“依附性”和“暧昧性”[16]36,正表现为“能体”对躯体的依存和依附:“他是我的宿主,我是寄居者……(我)不是生物意义上的物质”。[3]6梅洛-庞蒂对精神与身体的论述中所指出的,人体大脑是精神的物质载体,乃至身体或生命才是精神的依托;而精神原本是天生没有自己的能量的,只能依托生命由生命本能赋予其力量,[16]36也原本地反映在“能体”对自己的描述之中“我是环绕在躯体四周特别是头颅附近一层薄薄的物质……我是一种微能量”“没有了宿主的头颅,我也没有了归属”[3]7-10;精神和生命从属的辩证法在“正常的人”之处,并不以肉体过程的形式展开,只是大脑损伤或机体解体的情况下,从属的辩证法才会单独显现,[16]35文中的主人公正是一个处于非正常、分裂状态的叙述者:“……叙述者可是一位换上癌症最终死亡的病者?是的,叙述者的确是他,可是,并不完全是他,因为他在一开始就断了气,叙述的‘我’是与他共生的‘物体’……”[3]6故而出现了这种身体整体性以“能体”(精神)和“能体”对身体感知(生命)形式的呈现。正是在这样的身体观内在组成基础上,西西架构了一个香港的隐喻。

二、身体隐喻的表征

回归文本的线索,在“身体——香港”的隐喻之下,再重新审视《解体》中肉体死亡和“能体”消散的过程,肉体的死亡正显示了香港上世纪70年代起经济腾飞、社会生活剧烈变革造成市区景观重构、旧有的生活印记消失,随之而来的生活经验延续危机:

奇怪,社会忽然转了型,快得令我们这一辈,难以适应。出版的书本,不需要插画了。报纸也不需要,文章的版头,报纸根本,不需要文章,都是图片。图片,图片。拍电影也不需要画布景。我想,我的工作,已遭淘汰,电脑握杀了,我谋生的饭碗。[3]10

文中的“我们”所指的60、70年代在香港本土落地生根、繁衍发展伴随对身份意识不断体认成长的一代香港人。不论生于香港还是外地,这一代香港人都成长于香港,与父母一代浓厚的“北望”情节和“过客”心态相反,他们以香港为家,为香港的繁荣而自豪;这个城市的发展凝聚了他们的青春体验,故而他们对香港自觉地产生了认同感与归属感。[17]7而恰恰就在70年代香港经济腾飞开始的三十年,城市面貌发生了显著的改变,旧区重建、城市发展,特色风貌改换为“时代建筑”,造成了地理空间的记忆断裂。到资本经济高度发展的世纪末,代表香港本土意识觉醒的一代,却发现已经难以用过去建立的生活方式、文化意识继续迎接新世纪的洗礼,于是开始不断思考探索尝试未来的走向是新生还是畏途。这些问题也是西西在《解体》之中思考,并给出假设的:

正确地说:我没有动笔绘画,是因为我一直在思考绘画的问题。画什么,如何画的基本功夫,可以在美术系学得。也可自修,可是懂得了,画画的技巧,有什么用,画什么,怎样继续下去才是问题 。我喜欢画水墨,但中国水墨己经无以为继。我国的山水即使依旧,水墨画已山穷水尽,彷佛生命已经到了最后的驿站,除了变革,只有死亡。……回到乡下,我也没有把握定能画出甚么来,重覆自己早已做过、实验过的方向,不是我的理想。人的一生也只能做很少的事情。[3]11

“解体”的真正意义,不是目见的经验,而是信念的消失,旧区重建,本土难寻,曾经建立的身份认同、曾经想像的本土、无法匹配身处的现实。“我城”的变异,正是缩小版的个人艺术生命的“解体”,或者再构尝试的放弃,到那时,才如小说结尾所说,“那么,我就,完完,全全地,形、神、、俱、、、散、、、、了”[3]11。

三、解体之因与解体之后

在画家死后,躯体火化之前,以“能体”的叙述声音,感受到了微生物分解身体的过程,见证了自己的葬礼上亲友的造访,以及火化时生命的存有痕迹、躯体的消失。在“能体”的自我代言中,恰恰道出一些“解体”的诱因或者伏笔:

我没有神经细胞的树突,更没有一般细胞的细胞膜、细胞核……我又无颜色和明暗。这些我一点儿也不介意。最大的遗憾是我没有基因,也即是没有遗传密码。一个人从小受教育。读了许多书。获得大量知识,又能思维,一旦躯体死去,思维也同样消灭了。如果有基因,就能遗传给下一代,人类的智慧和本能还不知有多大的进展。[3]8

“没有基因”“没有遗传密码”暗示了香港缺少记录、缺少继承。香港历史的叙述,无论是回归的中国史,或者英国殖民地史,都少了香港人主动对地方史的追述的部分。对于香港本地的描述,是非香港人写的历史:

我的脸面,经过一层仪式的化妆,涂抹了脂粉,即使我是美术工作者,最后的面谱,仍得由一个陌生的人替我执笔。师范大学的艺术系没有化妆这一科,艺术史家、画评家也不屑为这种化妆写评语。这些责任就交给人类学家去书写了。[3]8

西西所言“交给人类学家去书写”所指非虚,关于香港的文化身份认同,确实一直是香港社会和文化研究的一个核心。历史的记忆和论述(即历史的介入“the intervention of history”)主宰着现在的文化身份的形成,历史的缺失或者改写,则会令今日文化身份的确认失却在地之重。

Stuart Hall在《Cultural Identity and Diaspora》一文中,将文化身份(Cultural Identity)分为单向性和寻找共同性,以及异质性和寻找变化转移的;前一种依赖对共同社会的认同,基于“同一(oneness)”的原则,强调本质(the essence)和相同历史、文化背景的人组成团体文化内容,属于“本质性的身份(essential identity)”,而第二类型的则基于“差异(differences)”,在身份建立的过程上寻求个体独特性。[18]22-37《解体》中正大致叙述这两个方向都难以形成确定的文化身份:“没有基因”“重覆自己早已做过、实验过的方向,不是我的理想”。英国殖民中断了中国历史在香港的叙述,而香港亦未在英国统治的过程中,建构出对抗殖民霸权的文化身份。香港社会学家吕大乐曾说:“香港意识本身就是缺乏一个中心——它既不是反叛意识(例如反抗港英殖民地管制),也不是一套既有文化的延续”[19]31追溯解体原因的过程,恰恰就是指认香港意识、文化身份构成本身的弊病。

像西西《我城》、“肥土镇系列”、《美丽大厦》等作品中一贯的对“城”的建筑与畅想一样,有着科幻小说色彩的《解体》同样发挥了身体、时间和记忆“何去何从”的问题:

人的躯体是一个过渡的载体载着生命的遗传密码,载着像我这样的能体,在历史的长河中……目的地,交给新的载体继续前航。……太阳将在四十五亿万年后爆亡,人类必需航向新的太阳系才能延续物种,目前的载体就必需蜕化更新。在未来的日子,我们不再拥有如今的躯体,躯体有何意义,该珍惜的是我们的思维。那时候,我们将有经基因改造过的新载体、无躯体思维,航向宇宙的星河,我们的思维才是永生的。让我们不要哀伤。[3]8

关于躯体是“载体”,能体是“意识”的论述进一步印证了全文以“躯体”象征香港社会,“能体”暗示文化身份的隐喻网络。在《解体》之中,西西以人类未来的末世出路暗示一种香港未来社会“异托邦”式的假设:“那时候,我们将有经基因改造过的新载体、无躯体思维,航向宇宙的星河,我们的思维才是永生的。让我们不要哀伤。”

这样的假设正是建立在通篇对香港的反思和未来的隐忧之上。詹明信(又译:詹姆逊)用“占异常独特地位”形容后现代文化和晚期资本主义经济体系间千丝万缕的关系。香港正处身这样商品拜物的“晚期资本主义”的阶段,主体被“去中心化”、零散化、解体。詹明信进一步形容这种状态为“精神分裂(schizophrenia)”[20]431,时间碎裂为当下片段,能指所指的联系断裂,即时间、记忆、历史的终端中断,正是香港社会历史,以及《解体》语言表述所模拟的特点。香港作家和学者也斯(梁秉钧),在《都市文化·香港文学·文化评论》一文中也指出“香港作为一个资讯泛滥的商业社会,大众文化淹没艺术、人际关系破碎、个人对自己的经验亦分割得零碎不全,无法发展出一套整体性的认知方法,处于近乎精神分裂的地步,已无法用一套写实主义的方法去把握这种状态,确实比较接近某些论述中描绘的后现代处境。”[21]518

西西的《解体》中的语言甚至“解体”的内涵,都是对所谓当下主流话语的对话和回应,也是对当今社会的一种侧面表达。后现代给人一种愈趋浅薄微弱的历史感,个人对时间和记忆的把握也因历史感的消退而难以捉摸。[20]433这正是为何西西要在《解体》中作未来延续的畅想:新的文化负载体会在解体、断裂、分散的后现代的语境和处境中被创造出来,文化概念上“香港”也会以另一种形式存在、传承、生生不息。

四、总结

“本土意识和中国情节纠结正是西西这一代作家共有的特征”[9]129,西西的作品中越是接近九七,本土作家的定位便越是明显。《解体》当中的“疾病”“身体”“能体”,包括“解体”的隐喻,都和西西对文化身份追认的文学转化有关。无论从与苏珊·桑塔格《疾病的隐喻》文本互设的角度,还是通篇作为隐喻的角度,西西在其中均表达了对香港文化身份的关注和挂怀。对于香港的未来文化身份的建构,一如在《飞毡》之中的揣度,“龟背上的土地,将来会回到水中淹没,还是会默默地继续优悠地浮游,安定而繁荣?”解体之中,作者的猜想,既有隐忧的一面,却也有乐观的一面:“那么,我就,完完,全全地,形、神、、俱、、、散、、、、了”“我们的思维才是永生的。让我们不要哀伤”。

[1]西西. 白发阿娥及其他[M]. 台北:洪范书店,2006.

[2]著者不详. 怀念蔡浩泉[J]. 素叶文学,2000(68):217.

[3]西西. 解体[J]. 素叶文学,2000(68):4-11.

[4]曾艳兵. 西方后现代主义文学研究[M]. 北京:中国社会科学出版社,2006.

[5]西西. 哀悼乳房[M]. 台北:洪范书店,1992.

[6]陈丽安. 天真本色:从西西《哀悼乳房》看一种女性文体[C]//陈炳良. 中国现代文学与自我:第四届现当代文学研讨会论文集. 香港:岭南学院中文系,1994:130-147.

[7]英培安. 疾病隐喻与哀悼乳房[J]. 素叶文学,1993, 6-14.

[8]苏珊·桑塔格.疾病的隐喻[M].程巍,译.上海:上海译文出版社,2003.

[9]陈燕遐. 反叛与对话:论西西的小说[M]. 香港:华南研究出版社,2000.

[10]陈智德. 解体我城:香港文学1950-2000[M]. 香港:花千树出版社,2009.

[11]西西.我城[M]. 台北:允晨文化,1989.

[12]西西.西西卷[M].何福仁,编.香港:三联书店(香港)有限公司,1999.

[13]西西. 飞毡[M]. 香港:素叶出版社,1996.

[14]李欧梵. 寻回香港文化[M]. 桂林:广西师范大学出版社,2003.

[15]布莱恩·特纳,身体问题:社会理论的新近发展[C]//后身体:文化、权力和生命政治学.汪民安,译.长春:吉林人民出版社,2003: 3-43.

[16]张尧均. 隐喻的身体:梅洛-庞蒂身体现象学研究[M]. 北京: 中国美术学院出版社,2006.

[17]赵稀方.西西小说与香港意识[J]. 华文文学,2003(3):7-10.

[18]Stuart Hall. Cultural identity and diaspora [C]//Jonathan Rutherford. Identity:community, culture, difference. London: Lawrence & Wishart,1990: 222-37.

[19]吕大乐. 唔该,埋单:一个社会学家的香港笔记[M]. 香港:牛津出版社,2003.

[20]詹明信.晚期资本主义文化逻辑[M].张旭东,陈清侨,等,译.北京:三联书店,牛津大学出版社, 1997.

[21]也斯.都市文化·香港文学·文化评论[C]//书写城市:香港的身份与文化. 香港:牛津出版社,2003.

[责任编辑:姚晓黎]

On Metaphor in Xi Xi’s 《Jie Ti》

XU Tian-xiu

(Department of Chinese, Hong Kong Baptist University,Hong Kong 999077,China)

‘Jie Ti’(‘Disintegration’)is a postmodernist novel written by Hong Kong writer Xi Xi, demonstrating the death experience of an unemployed painter who suffers from cancer, from ‘death of the body’ to ‘disappear of the consciousness’. Besides decoding illness as metaphor on the dimensions of individual and society, this novel shows the native consciousness and culture introspect of Xi Xi as a Hong Kong native writer. The ‘Native Consciousness’ is a thread of Xi Xi’s writing, and for the novel‘Jie Ti’, reflecting as ‘Body is a geophysical Hong Kong’ and ‘Nengti’ is a concept Hong Kong’, which reveals her point of view for the moment and the future of Hong Kong’s culture identity.

Xi Xi; illness as metaphor; native consciousness; identity metaphor

2016-08-08

徐天秀(1992-),女, 山西太原人,香港浸会大学中文系研究生,研究方向:古代文学与文学理论。

2096-1901(2016)06-0058-05

I247.7

A