不同放牧制度下大针茅草原啮齿动物种群数量分析

2017-01-11特喜铁夏远春

特喜铁 夏远春

(呼伦贝尔学院生命与环境科学学院 内蒙古 海拉尔 021008)

引言

啮齿类动物为内蒙古典型草原区的主要鼠害种类,其危害主要表现为与牛羊争夺牧草资源,影响当地畜牧业生产的发展;以及其挖掘活动破坏草场,引起草场沙化。因此,调查比较其种群数量,是定量地衡量其危害程度[1],推算其危害防治经济阈值的重要基础。关于研究其种群动态的报道已有很多,但很少是在不同放牧程度下进行的。为此,我们在2012年7月-9月间在内蒙古呼伦贝尔典型草原区设置禁牧、轮牧、过牧等不同放牧程度[2]对啮齿类动物展开种群动态调查与比较,为定量估算该啮齿类动物的危害程度及探索合理放牧策略[3]提供依据。

1.自然地理概况

调查样地位于内蒙古呼伦贝尔市新巴尔虎左旗新宝力格苏木(48°49’N,118°24’E)。其样地植被群落为克氏针茅和冷蒿群落。样地优势植物为大针茅(Stipa grandis P. Smirn)、冷蒿(Artemiasia frigida Willd)、寸草苔(Carex duriusculaC.A.Mey)、小叶锦鸡儿(Caragana micro - phyllaLam),属温带典型草原[4]。

2.研究方法

2.1 调查试验样区面积与试验控制条件

以放牧作为试验主要控制条件,设置禁牧区、轮牧区、过牧区 3种放牧控制试验条件。其中,轮牧区设置按季节轮牧[5]和按月份轮牧2种试验条件,两种轮牧试验设置分别称为轮牧I、轮牧II。过牧区设置2种试验条件,1种按超过当地核定载畜量的20%-40%的标准进行放牧,称为过牧II;1种按当地核定载畜量标准进行连续放牧,不进行轮牧,称为过牧I。

依据所用草场利用情况,并结合试验要求,每一个样区设为150亩,5个样区的占地面积>750亩。根据当地对实验地点[6]所在草场的核定载畜量(20亩/羊,或30亩/牛),在每个轮牧试验区放牧2-3岁成年绵羊7只;在过牧区II,按照当地核定载畜量的 20-40%的标准[7]进行放牧,在该试验区放牧2-3岁成年绵羊10只;过牧区I设置放牧羊数 7只,禁牧区不进行放牧。具样方设计见下表1

表1 典型草原啮齿类动物调查方法

2.2 试验观测

为方便进行标志记录,对 5个试验样区进行编号:轮牧I为A区,轮牧II为B区、过牧I为C区、过牧II为D区、禁牧区为E区。每个样区设置 3个啮齿类动物调查样方重复。禁牧区和过牧区在整个样区内随机设置样方,轮牧区内只在样区的一个轮牧分区设置样方。样方设置遵循随机、均匀,并兼顾鼠洞相对密集[8]的原则,进行同心圆式取样。对样方由样区一侧开始,向另一侧以最短距离进行“串珠”式编号,分别为1号样方、2号样方、3号样方。每个样方布笼25个,分4圈放置。第1圈为圆心,布1个笼子;第2圈布4个笼子;第3圈布8个笼子;第4圈布12个笼子。各圈笼子均以东、南、西、北方向为主要方位轴进行均匀布笼,并由东向方位轴为始,由圆心向外扩散,进行笼子编号(同心圆以罗马数字编号)。

新鲜花生米浸湿吸涨后做诱饵[9],每日上、下午各一次查笼。每次查笼记录鼠种、捕获鼠的笼子编号,鉴定雌雄,称重,以无线感应芯片在脖子正上方皮下注射进行标记并记录标志号,已标志过个体,记录标志号与捕获笼号,称重后放走,最后检查笼子捕鼠灵活性、补饵。

3.结果与分析

3.1 放牧前各样地啮齿类动物数量调查

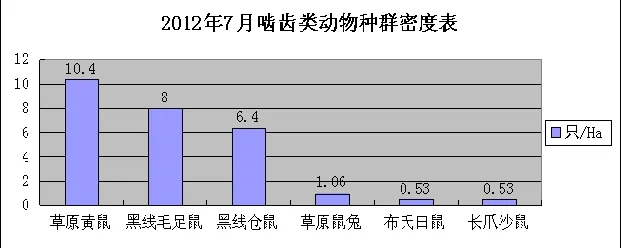

样地上生活的啮齿类动物主要有以下几种,长爪沙鼠(Meriones unguiculatus)、 布氏田鼠(Lasiopodonmys brandti)、 草原黄鼠(Spermophilus dauricus)、黑线仓鼠(Cricetulus barabensis)、黑线毛足鼠(Phodopus campbelli)及草原鼠兔 (Ochotona daurica)。在 2012年 7月16日至7月19日期间所捕获啮齿类动物总数为101只,其中草原黄鼠的捕获数最大,为39只,种群密度为10.4只/Ha;其次为黑线毛足鼠,捕获量为30只,种群密度为8只/Ha;再次为黑线仓鼠,捕获量为24只,种群密度为6.4只/Ha;而草原鼠兔,布氏田鼠,长爪沙鼠的捕获量最少,只是在个别样地中少有捕获。具体情况如图1:

3.2 放牧后各样地啮齿类动物数量调查

在2012年9月16日至19日期间啮齿类动物的捕获数量最大的为黑线仓鼠,数量为38只,种群密度为10.13只/Ha;其次为黑线毛足鼠,数量为 14,种群密度为 3.73只/Ha;草原黄鼠与草原鼠兔的捕获数量都较少,而长爪沙鼠与布氏田鼠无捕获,具体情况如图2:

在进行放牧前后,草原黄鼠,黑线毛足鼠,黑线仓鼠的数量变化如图3所示:

图1

图2

图3

图4

图5

如上图所示,在进行放牧后,草原黄鼠的捕获数量急剧下滑,仅在过牧II和禁牧样地内少有捕获,而黑线毛足鼠的捕获数量在进行放牧后也呈现下滑趋势,仅在轮牧II样地内其捕获数量超过放牧前。与前两种啮齿类动物恰恰相反的是黑线仓鼠,在进行了放牧后黑线仓鼠的捕获数量都有所增加,仅在禁牧样地内其捕获量比放牧前少外,其余样地内都明显增加。

3.3 综合数据比较

放牧前后啮齿类动物的种群密度变化更为明显见下图:

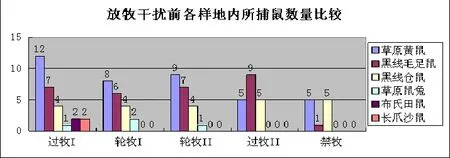

以试验控制条件放牧程度为基准,综合啮齿类动物数量做比较如下图:

综合啮齿类动物捕获数据与图 3.3.1和图

3.3.2,计算出变异系数(最大捕获量-最小捕获量),过牧I为16,轮牧I为8,轮牧II为5,过牧II为7,禁牧为6.发现放牧后样地过牧I即不超载连续放牧对啮齿类动物的种群数量程度最大。以放牧程度从强到弱排序为:过牧I(不超载,连续放牧),轮牧I(按月份),过牧II(超载),禁牧,轮牧II(按季节)。

4.讨论

4.1 放牧程度对啮齿动物数量的影响

综合啮齿类动物数量做比较结合图 3.3.2与图3.3.3所得出的结论。究其原因,在过牧I的条件下,样地内与啮齿类动物竞争的家畜多且持续,导致其种群数量影响较大。在轮牧II的试验条件下,由于是按月份轮牧,而我们数据采集的时间恰是样地空放的时间所以对样地内啮齿类动物的干扰程度最小。

4.2 放牧对黑线毛足鼠的影响

如图3.2.4所示,在进行放牧前,黑线毛足鼠在各样地内均有捕获,除禁牧样地外,其余样地捕获数趋于平均捕获数6只/样地。在进行了放牧后,黑线毛足鼠在各样地内的捕获数量均有明显减少,除在轮牧II中捕获数量比放牧前略有增加外。由于轮牧II是按季节轮牧而我们9月份进行数据采集的时期恰是样地空放期,所以造成在放牧前与放牧后该样地内黑线毛足鼠的捕获数量相差甚微。

4.3 放牧后啮齿类动物的捕获数量的变化

由上述图表可知,在进行放牧后,啮齿类动物的捕获数量发生了明显的变化,其中草原黄鼠和黑线仓鼠的数量变化尤为明显,产生这一现象的主要原因是草原黄鼠的生活习性[10]与黑线仓鼠生活习性[11]的不同,草原黄鼠有冬眠特性,每年 9月中下旬至10月上旬开始进入冬眠,而黑线仓鼠在5月至6月上旬,9月下旬至11月上旬是活动频繁的高峰期,无冬眠特性。这就造成了 7月份种群密度最大的草原黄鼠在 9月份捕获时数量下滑的幅度最大由10.4只/ha下滑到1.06只/ha,而黑线仓鼠的种群密度由6.4只/ha上升至10.13只/ha。而从试验控制条件出发,我们发现不同种类的啮齿类动物对不同放牧制度的适应性表现不同。

5.结论

5.1 过牧I即连续放牧不超载的试验控制条件下对啮齿类动物的数量干扰程度最强而轮牧 II(按季节)与禁牧对啮齿类动物数量的干扰程度相对较小。

5.2 过牧 II(超载)对黑线毛足鼠的数量干扰程度最强。

5.3 不同种类啮齿类动物对不同的放牧干扰程度适应状况不同。