众创中心及其资产证券化风险管控研究

2017-01-10毛逸铭

毛逸铭

内容摘要:众创中心是在大众创新、万众创业下的一种新的不动产形式,由于众创中心是一种特殊的科技型产业地产产品,对于持有运营的要求更高,金融属性也更强。由于我国行业环境和相关法律配套不健全,目前产业地产,包括众创中心的盈利、退出模式还处于摸索阶段。众创中心的资产证券化从微观上会改变干系人的激励机制和风险要素,从宏观上会影响投入产出的系统性风险。证券化过程链条较长,信息透明度不够,容易产生道德、监管、评级等方面的风险。为此,本文将从众创中心特有的资产及其组合质量分析入手,研究众创中心资产证券化风险鉴别、评估、分析的流程,建立风险管控的三维模型,针对拟实施资产证券化的众创中心提出事前、事中、事后的风险管控策略,以期在其操作过程中全过程全方位地做好风险监控,严把评级、增信关。

关键词:众创中心 资产证券化 风险管控 创新创业

引言

在国外,十多年前,Hackspace、TechShop、FabLab、Makerspace等各种类似形式的众创空间就已经逐步形成,对科技创新产生了深刻的影响。此后,Maker的概念被引入我国,形成“创客”概念,国内也产生了类似空间,如北京创客空间、上海新车间、深圳柴火空间、杭州洋葱胶囊等,大小和背景各不相同。Hackerspace在我国被叫作创客空间,2010年创客空间进入我国。

在国内,众创中心源于众创空间,众创空间从创客空间演化而来,“创客空间”就是创客们动手创作、交流分享的活动场地,创客空间可以看作是开放交流的实验室、工作室、机械加工室,这里的人们有着不同的经验和技能,可以一起共享资料和知识,一起完成他们的创意作品。

众创空间的概念外延与孵化器略有重叠,但应比后者范围更大,此外它还应包括创客空间、创业咖啡等新型孵化器模式。一方面,众创空间包括那些比传统意义上的孵化器门槛更低、更方便为草根创业者提供成长和服务的平台;另一方面,众创空间不但是创业者理想的工作空间、网络空间、社交空间和资源共享空间,还是一个能够为他们提供创业培训、投融资对接、商业模式构建、团队融合、政策申请、工商注册、法律财务、媒体资讯等全方位创业服务的生态体系。

众创中心是众创空间这个新型创业服务平台再集成其他的产物,范畴更大,集成了新颖创新模式、创新创业服务、融入智慧环境,在一个有一定范围的智慧空间中提供全产业链服务。它为各种社会力量实现创新与创业相结合、线上与线下相结合、孵化与投资相结合,在良好的发展平台上,实现政产学研全方位有机集成与协同,为创业者提供良好的工作空间、网络空间、社交空间和资源共享空间的活动场所,以及通过市场化机制、专业化服务和资本化途径构建的低成本、便利化、全要素、开放式的新型创业服务,因此形成某种形式的关系的单位空间。

众创中心是为创业者提供的平台,是充满前途的创客活动空间。运营好众创中心是一个尚待探索的难题。对于众创空间的发展,首先,如何吸引各类创客进场、其优势在哪里;其次,低回报下如何生存与可持续发展,资产证券化是其选项,而资产证券化的风险又如何管控;最后,众创中心模式不仅能在北上广深城市复制,而且要能在我国更大范围内复制,才是真正意义上的可持续发展模式。

如果众创中心一味地依靠政府,不能依据市场化生存,那如何苛求创客们在市场中生存。因此,众创中心要有持续的经营能力,有其自身的运行机制,加上资本支持,才能真正使其成为创新的驱动力。众创中心及其资产证券化模式一定要能在广大地区复制,为此众创中心要打造在市场中有效的融资体系及资本退出机制,能够形成产业链、产业集聚,以使众创中心与创客们的创新创业事业共同成长、发展。

众创中心作为一种新型、科技型产业地产,在我国刚刚兴起,由于承担着大众创新、万众创业、解决就业、产业转型、产业升级等重任,发展速度极快。研究其资产特性、洞悉其发展规律,管控其融资风险,使其健康、可持续发展,是本文研究目的所在。资产证券化作为一种金融创新工具,经历过次贷危机,在我国的发展历史不长,经验不足,操作中各类风险共存,如何化解?是本文要重点探讨的课题。

众创中心的资产证券化作为一项新事物,其风险识别、分析、评估、管控研究尚未涉及。走出一条众创中心资产证券化健康之路,不仅是产业地产界的幸事,也是金融界所企求。健康发展的众创中心资产证券化不仅有利于众创中心的发展,支持了实体经济,也有利于我国的金融创新发展,对完善金融风险监管体系有重大意义。

众创中心投资退出的模式有:股票融资、债券融资、房地产信托、房地产投资基金、海外融资、可转换公司债券、短期融资券、互联网股权众筹融资、区域性股权交易、金融机构开发科技融资担保、知识产权质押等产品和服务、银团贷款融资、房地产资产证券化等数十种退出模式。

资产证券化风险管控研究现状

法博齐等(2014)对资产证券化作了简明扼要的介绍,贝格等(2013)详细地介绍了资产证券化的实操实务,我国学者林华等(2014)全面系统介绍了各种产品类型资产证券化,陈松男(2014)在其系列专著中也有涉及,邹瑾(2011)简要涉及了房地产的资产证券化。

对于资产证券化风险方面研究很多。李智等(2013)着重从资产证券化风险的法律层面进行了全面研究,提出有益的建议。中南大学梁志峰、冒艳玲的《会计视角下的资产证券化实体合并风险管理》(2004)从会计角度探讨了实体合并方面的风险管控;中国社会科学院何德旭、刘海虹、张超英的《关于资产证券化表外有关问题的分析》(2006)从财务角度研究了资产真实出售的问题;暨南大学谢洪芳的《资产证券化运作中早偿风险的评价》(2004)探讨了提前偿付的影响因素,定性定量地研究了资产证券化中的提前偿付风险;复旦大学关光齐的《资产证券化风险的故障树分析与识别控制》(2003)采用风险管理理论中的故障树方法分析了资产证券化风险要素,并提出了风险识别、控制和防范措施。

巴曙松、刘清涛在《资产证券化风险监管》(2005)中基于资产证券化的原理分析了我国资产证券化的监管原则和监管内容;黄勇在《资产证券化信息披露“纵主横辅”特性之研究》(2006)中从投资者规避风险的角度分析了资产证券化信息披露的法律特征和我国资产证券化信息披露法律体系的构建。其中资产证券化纵向信息披露环节分为基础资产初始选择和集合的信息披露、基础资产转移的信息披露、基础资产信用增级的信息披露、基础资产现金流收入分配的信息披露。横向分布体系法律解释为资产证券化中SPV对外委托服务的信息披露,SPV风险防范状况的信息披露,SPV法人治理与经营状况的信息披露。其从资产证券化理论中对SPV设立目的、条件、形式、风险隔离机制、经营范围与发行证券的资格等都做出了独特的设计,使得资产证券化的风险远离了SPV,资产证券化信息披露的侧重点已经不在SPV本身,对SPV的信息披露要求相对简单且并不要求过于详细,信息披露的主要内容只是集中在SPV法人结构、总资产构成、一般经营状况等方面。

众创中心资产证券化风险要素识别与分析

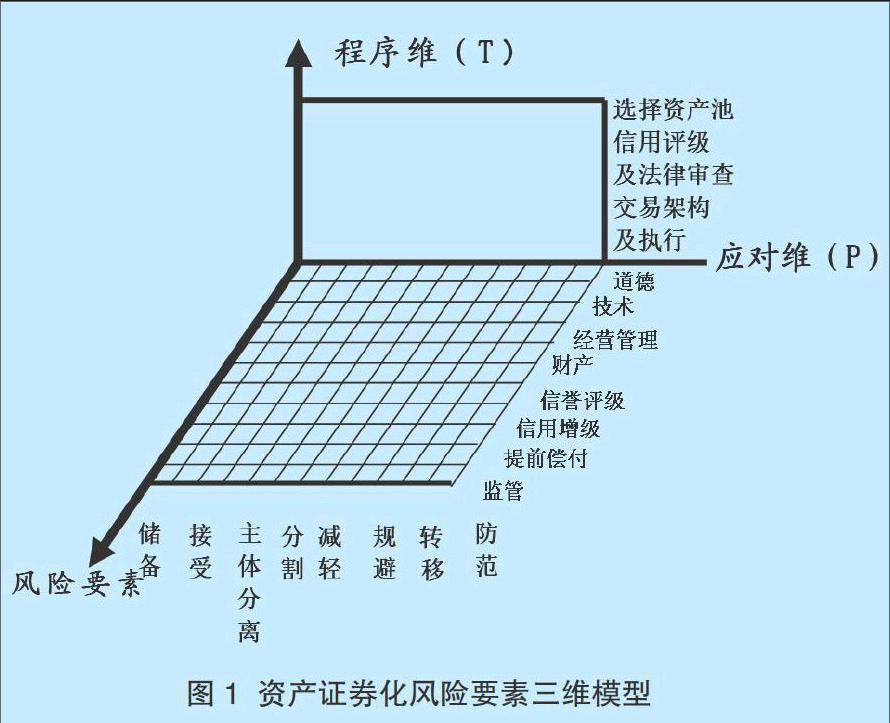

对众创中心资产证券化进行全过程全方位的研究后,本文提出了三级风险要素识别指标及三维模型。三级风险要素识别指标如表1所示。全过程全方位资产证券化风险要素三维模型如图1所示。

众创中心资产证券化的风险应对与管控策略研究

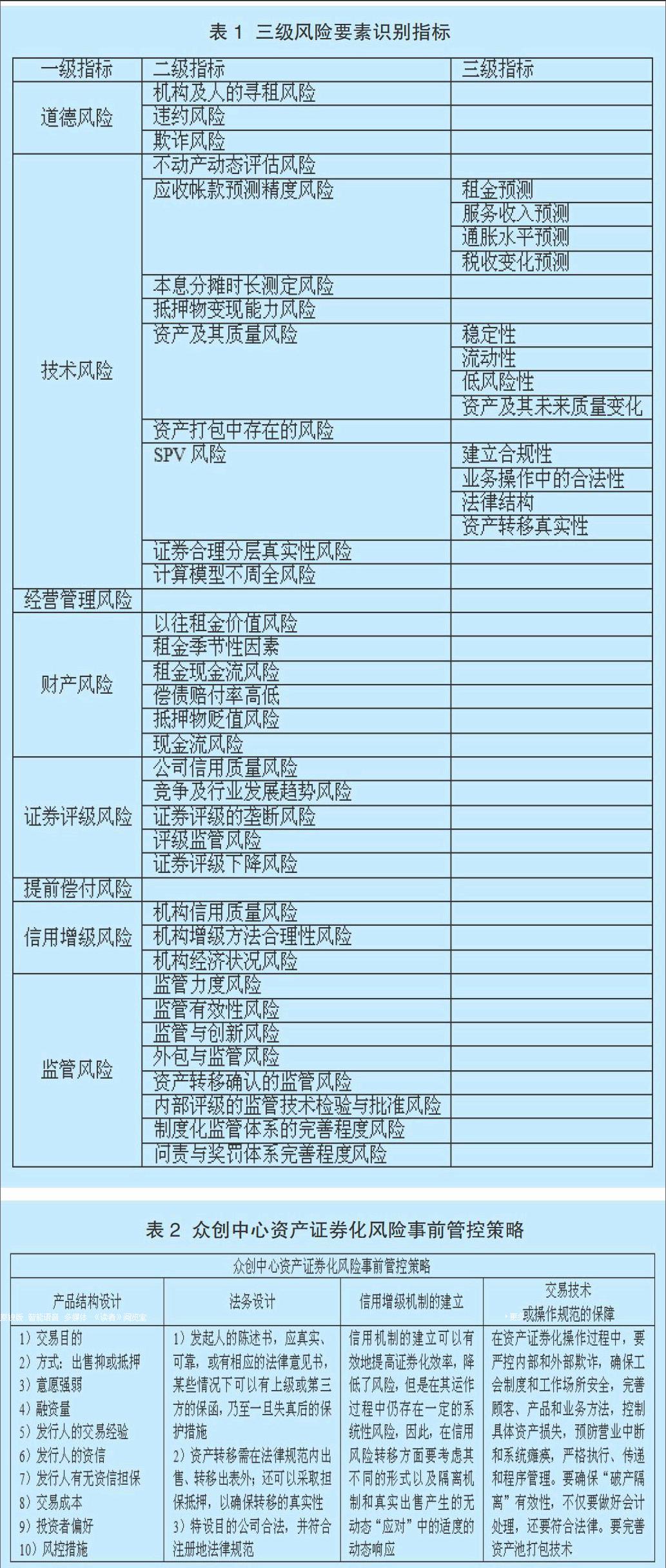

(一)众创中心资产证券化风险事前管控策略

众创中心资产证券化风险事前管控策略如表2所示。

(二)众创中心资产证券化风险应对与管控策略

按照风险管控的程序,分析针对不同风险要素的管控策略,将对策动态性地应用到资产证券化流程中。

第一,资产池的风险管控策略。主要表现在以下方面:

资产池中的资产及其组合风险的防范措施。一是按照资产主体的行业、地域、规模对资产进行严格清晰的清理和分类;资产的信用记录要良好。二是现金流稳定,并与预期相符;偿付能力满足要求;有提前偿付的补偿机制。三是资产池中的资产性质尽量分散;资产偿付时间不能过于集中,近中远期分布要合理;资产及其组合的地域分布不过分集中。

提前偿付风险的防范措施。一是交易设计明确在一段时间内不允许借款人提前偿还贷款(锁定方式)或收取提前偿付罚金。二是资金托管人将提前收到的现金流用于购买国债等有收益的产品,以平衡现金流,确保投资人收益。三是在交易的结构化设计中对资产池中的现金流进行分割,如设计发行提前偿付风险较低的“计划摊销档证券”来满足不喜好提前偿付的投资人。

资产组合变化引起的风险管控策略。资产组合的变化对资产证券化的成功也有很大影响。但当资产组合由发起人出售给SPV机构后,资产组合就无法改变了,因此只能在资产出售阶段采取风险防范措施降低该阶段的相关风险,比如在资产出售时,要求发起人与相关债务人签订相关协议以减少提前偿还风险。

第二,金融机构的风险管控策略。主要表现在以下方面:

发起人的风险管控策略。一是发起人一定要从自身的需求来决定是否发起资产证券化。二是还要考虑发起人的发展前景。只有拥有良好的投资发展项目,资产证券化的低成本筹资才有意义,否则发起人筹集到的资本就会无法达到行业收益率,从而降低发起人的盈利能力。

SPV机构的风险管控策略。一是保持SPV业务范围纯一性、关系的单纯化。二是保证资产的真实出售,比如采取更新、让与等。三是SPV所发生的一切费用都会反映在购买资产组合的价格、资产证券化产品的发行成本等方面。四是必须保证在SPV机构的债务或面临破产风险时,资产组合不会面临其相关债务人对资产组合的要求权,进而损害投资人利益。

评级机构及信用增级风险管控策略。一是评级机构的信用增级。二是资产组合只有在评级机构进行评级,达到投资级别。三是信用风险可以采取信用保险或对冲信用风险工具来规避。

投资银行风险管控策略。一是要保证投资银行有多次证券发行的经验。二是选择有较多销售渠道的投资银行。三是投资银行应有较强的定价能力。四是资产证券化发行成本中包括了投资银行的销售成本,因此可在降低投资银行销售成本的情况下提升资产证券化的收益。

服务机构风险管控策略。一是若由发起人充当服务机构,要尽量避免道德风险。二是要求服务机构时刻对资产组合保持跟踪并了解情况,保证其服务质量。三是若由发起人充当服务机构,则可在签订协议时增加有关其资产管理方面的条款,若不是由发起人充当服务机构,则在选择服务机构时关注资产管理经验方面的纪录。

现金管理人的风险管控策略。一是选择有良好投资渠道的管理人来管理现金,保证安全与收益。管理人的投资能力是影响资金保值增值的重要因素。二是与管理人签订相关协议时要增加相关条款,减少道德风险的发生机率。三是管理机构的内部控制机制对其相关职能的实现也是非常重要的。

第三,市场结构的风险管控策略。主要表现在以下方面:

经济环境风险管控策略。第一,关于利率方面的风险,要在合理预期收益的基础上对资产证券化进行合理的定价。采取利率期权、利率期货及利率互换等衍生金融工具进行转移管控;第二,发起人应尽量避免在经济发展前景不好时发行资产证券化产品;第三,发起人应估测投资产品所在行业的发展前景。行业有较好的发展预期,才能保证所筹资本的收益率,实现证券化的目的;第四,人均收入的提高,有利于资本市场的资金供给,也有利于资产证券化的发行。

经济状况变化风险管控策略。第一,面对不断变化的利率,只能在衡量各方面损益的基础上选择最大化收益的措施。第二,管理人对资产组合资产的投资方向是关乎收益的重要决定因素。第三,人均收入水平等相关因素对该阶段也有一定的影响,收入水平的提高可以直接或间接地增加资本市场的资金供给,增加对资产证券化的需求,提高其流动性,减少投资者的风险,增加资产证券化产品的吸引力。

政策法规方面的风险管控策略。第一,要衡量收益与风险之间的关系,实现收益降低风险。同时,关注政府对行业的宏观调控方向,进而决定投资额的大小和投资期限的长短。第二,二级市场的相关规定如果条件放宽,就会对资产证券化的流动性有更高的要求。第三,关于权益保护方面的法律,会在资产证券化收益不能按时支付时实现对投资者利益的保护,如在符合一定条件时要求发起人回购资产组合或置换相关资产来保护自身利益,而法律对该条款的认同与执行力度都会影响投资者的利益实现。

法律方面风险管控策略。第一,应密切关注发起人相关行业的政策、政府对投资的调控措施等,选择合理的时机进行资产证券化工作。第二,SPV机构是资产证券化中非常关键的机构之一,而国家相关法律法规会对资产证券化产生较大的影响,发起人要采取一定的措施,增加对信托机构的补偿,增加资产证券化产品的收益。第三,政府对于资本市场的法律法规,对发起人的资产出售也会产生间接影响。

第四,与一二级市场有关的风险管控策略。主要表现在以下方面:

一级市场对发起人资产的出售风险管控策略。影响是间接性的,但该风险因素是不可控因素,只能防范该阶段的风险。

一级市场对资产证券化的成功发行有着直接影响。该风险因素是不可控因素。在认同度、规模、供给等诸多需求因素的影响下选择合适的发行方式和定价,求得资产证券化成功发行。

二级市场对资产出售阶段风险管控策略。若二级市场存在对资产证券化的很大需求,并且资产证券化收益和流动性各项指标较高,则SPV会增加对资产的需求,有利于实现资产高价出售。

二级市场风险管控策略。影响主要是间接的,要采取合理手段规避。比如,选择在二级市场需求较高时来发行资产证券化,或适当提高资产证券化的收益率来提高其二级市场的需求,或弥补其二级市场流动性较低的风险。

后期与二级市场有关的风险管控策略。一是增加其造市需求,化解流动性不足的风险;二是采取有竞争优势的发行价格;三是资产证券化的持有集中度也会对该阶段产生很大的影响,因此为了保证资产证券化的成功只能做好前期工作,减少相关风险。

第五,监管风险管控原则及策略。主要表现在以下方面:

管控原则。一是整体性。监管要以整个系统及其环境作为被监管的目的物。二是全面性。要在各个方面、各个角度进行全面监管。三是杠杆率。要以科学的依据把控好杠杆率,过长引起较大的风险,过短不利于金融创新发展。四是长期性。风险的监管是一项长期的、持续的工作,一刻也不能松懈。五是透明性。风险的监管宜不断提高透明度,才更有利于金融事业的发展。

管控策略。一是加速完善监管体系的顶层设计。建立基于目标-对象的稳定、统一的监管体系,该体系方针要明确、程序清晰、细则和标准要完善。以金融体系稳定、金融机构审慎经营和金融消费者保护作为金融监管的三大目标,以产品作为监管体系的对象。明确政府及其监管者的作用和职责,监管者应在规定的职责范围内发挥作用,把控好监管制度发展与实施的节奏。二是加强资产证券化外包业务风险监控。监管者首先要明确资产证券化外包业务的范围;要有合理的监管标准;要规范外包服务商的遴选标准,优质外包服务商可使资产证券化业务保持可信、高质量状态;明确发包者的监管责任;适当控制离岸外包业务。三是创新监管模式。实施全过程、全方位、全员监管,不留空白。监管与金融创新同步进行。正确处理好监管与资产证券化鼓励发展的矛盾。正确处理好混业趋势与目前我国三大监管体系的矛盾,建立三大体系协同监管机制,逐步向混业监管方式过渡。预先设置混业经营的风险预警触发系统和防火墙制度。四是完善监管系统。要适时进行危机或市场失灵状态下监管深度和广度模拟测试,触发比率值测试,银行监管资本配额、资本充足率测试等。资本充足率监督检查程序包括检查的内容、检查的方式、检查频次和检查结果及其处理,并始终坚持发挥市场的效率。五是加强数据监测与分析,实行动态监管。及时获得足够的信息尤其是数据信息是识别资产证券化风险的基础和关键,是避免监管漏洞、防止出现监管“黑洞”的重要手段。建立风险监管的触发、预警告知、强制终止等措施,及时控制风险传播和扩散。加强数据监测与分析,及时反馈市场信息,调整资产证券化策略。六是加强信息披露,强化市场约束。准确充分定性、定量信息披露框架有助于提升资产证券化相关金融行业整体和单家企业的运营管理透明度;有利于增强金融消费者和投资者的信任度,奠定资产证券化业务持续发展的基础;有助于避免监管机构因信息缺失、无从了解行业经营和风险状况,而出台过严的监管措施,抑制资产证券化发展。

结论

本文对众创中心资产证券化进行全过程、全方位研究,提出了三级风险要素识别指标以及三维模型。总结归纳了众创中心资产证券化的事前风险管控策略,并对事中、事后管控策略分别作了解析,希望为众创中心资产证券化工作的顺利实施提供保障。

参考文献:

1.Frank J.Fabozzi,Vinod Kothari著.宋光辉,刘,朱开屿译.资产证券化导论[M].机械工业出版社,2014

2. Suleman Baig,Moorad Choudhry著.陈丽霞,林东译.资产证券化实务精解[M]. 机械工业出版社,2013

3.林华等.金融新格局(资产证券化的突破与创新)[M].中信出版社,2014

4.陈松男.12种常见衍生证券原理与应用[M].机械工业出版社,2014

5.陈松男.金融风险管理(避险策略与风险值)[M].机械工业出版社,2014

6.邹瑾.中国房地产金融风险防范研究:对资产证券化方式的思考[M].西南财经大学出版社,2011

7.李智等.资产证券化及其风险之化解[M].立信会计出版社,2013

8.梁志峰,冒艳玲.会计视角下的资产证券化实体合并风险管理[J].财经理论与实践(双月刊),2004(11)

9.何德旭,刘海虹,张超英.关于资产证券化表外化有关问题的分析[J].广东金融学院学报,2006(5)

10.谢洪芳.资产证券化运作中早偿风险的评价[J].北方经贸,2004(3)

11.关光齐.资产证券化风险的故障树分析与识别控制[J].科技进步与对策,2003 (1)

12.巴曙松,刘清涛.资产证券化的风险监管[J].西部论丛,2005(6)

13.黄勇.资产证券化信息披露“纵主横辅”特性之研究[J].时代法学,2006(6)

14. Charles Kahn and Andrew Winton.Moral Hazard and Optimal Subsidiary Structure for Financial Institutions.The Journal of Finance,2004,59(6)

15.Christopher L.Peterson.Subprime Mortgage Market Turmoil:Examining the Role of Securitization.University of Florida Working Paper,2007

16.Mason J.P.and J.Rosner.How Resilient Are Mortgage Backed Securities to Collateralized Debt Obligation Market Disruption?.SSRN working paper,2007

17. IMF.Market Developments and Issues.Global Financial Stability Report,2007(4)

18.IMF.Global Markets Face Protracted Adjustment.IMF Survey Online,2007(9)

19.John Kiff and Paul Mills.Lessons from Subprime Turbulence.IMF Monetary and Capital Markets Department,2007(8)

20.Michael Davies,Jacob Gyntelberg and Eic Chan.Housing Finance Agencies in Aisa.BIS Working Papers,2007(12)

21.G Guo,HM Wu.A study on risk retention regulation in asset securitization process.Journal of Banking & Finance,2014,45(1)