“村改居”社区治理体制的变革与重构

2017-01-10胡振光

胡振光

(山东师范大学 历史与社会发展学院 山东 济南 250014)

“村改居”社区治理体制的变革与重构

胡振光

(山东师范大学 历史与社会发展学院 山东 济南 250014)

“村改居”社区作为社会转型过程中的一种社区类型,是城市化快速发展的产物,有着社区形态的过渡性、生活场域的二元性、居住人口的流动性和社区管理的复杂性等特征,因而成为基层社会治理创新的重点。在“村改居”社区,“党政经”一体的“混合型”传统组织架构这一弊端,造成党组织权威弱化、自治组织地位虚化、集体经济组织功能异化,引发社区治理失序。以“政社分离”、“政经分离”为标志的治理改革,让社区组织各归其位、各司其职,在推动社区治理事务类别化与权责明晰化的同时,有助于基层权力的有效制衡与组织架构的优化整合,实现社区有效治理。

“村改居”社区;“政社分离”;“政经分离”;社区治理

党的十八届五中全会提出“推动城乡协调发展,健全城乡发展一体化体制机制。”当前,深化农村综合改革、创新基层社会治理成为推进城乡统筹协调发展的重要内容。其中,处于由农村到城市蜕变中的“村改居”社区无疑最具代表性,更能透视当前我国转型社会的微观治理图景。

本文所言的“村改居”社区,主要是指通过变农村户口为城市户口,居委会改为社区居委会所形成的社区。作为一种过渡型的社区,“村改居”一方面为城市发展消除了体制障碍,加快了城市化步伐,释放了农村生产环节的活力,带来农村财富的显著增长,但另一方面“村改居”也是一项涉及社区组织架构建设、集体经济发展、群体利益整合、公共服务供给在内的系统性治理工程,面临着诸多治理难题,尤其是“党政经”一体的“混合型”社区治理架构,严重影响社区建设与社区治理的有效开展。治理理论认为“治理可以弥补国家管理和市场调控的不足,但是良好的治理也需要建立在一定的基础之上,否则也可能存在治理失效”[1]。因此,重构社区组织架构,优化社区治理体系是当前“村改居”社区治理改革的重要目标,也是基层治理面临的新议题。

一、问题提出与研究述评

自滕尼斯提出“社区”的概念以来,无论是作为社会的微观缩影,还是作为国家的治理单元[2],围绕社区的研究再也没有远离过学者们的视野。既有研究中存在着从本体论和方法论两个不同层面来理解“社区”的取向[3]。本体论层面上的社区研究是把“社区”作为一个客观实在和相对独立的研究主体和研究对象。在中国当下的语境中,本体论层面上的社区研究试图回答的关键问题:是否存在一个“共同体”意义上的“社区”?它的理论及现实意义何在?这类研究的背后都是把社区当作具有积极意义的、客观存在的实体或实体性概念。方法论意义上的社区研究并不将“社区”视为实体,而是其他社会力量互动博弈的“载体”和“容器”,最突出的特点是“见微知著”的“透视”功能——以社区来透视社会,其目的是“从社区着眼,来观察社会、了解社会”,即通过对社区生活的观察来“透视”其所关注的其他重要理论问题。

由于“村改居”社区是我国一种独特的社区类型且产生时间较短,学界近年来才予以关注。概括而言,目前学界主要从“现象取向”、“成就取向”以及“问题取向”三个维度对“村改居”社区治理进行研究:

一是关于“村改居”社区治理的整体性研究。学界普遍认为,“村改居”社区是我国城市化快速推进与城乡二元社会结构现实矛盾之间的产物,而“村改居”的实施则是行政力量、市场力量、社区力量多方力量互动的结果,是一项涉及基层社区建设、集体资产处理、居民身份转换、公共服务延伸等问题的系统性工程。“村改居”不但涉及到社区居委会的建设问题[4],也涉及到集体经济改制和集体资产分割[5],还对社区文化和居民心态有重要影响[6]。

二是关于“村改居”社区治理成效的研究。有学者指出,“村改居”使完成了居住地转换和职业转换的人们获得了制度化的确认,增进了城市特质并增强了城市的竞争力,是现代化进程的重要体现,有利于形成现代社区文化和社区认同,重构社区关系,创新社区治理体制[7],并且“村改居”对于促进城乡一体化进程,加速城市公共服务向农村地区的延伸,推动公共服务的均等化大有裨益[8]。

三是关于“村改居”社区治理问题的研究。有研究者指出,“村改居”社区作为一种过渡性社区,面临着单纯的城市社区和农村社区更多的困难和问题。“村改居”社区的集体经济和集体经济组织发展面临发展瓶颈,社区党组织和居委会面临诸多现实职能困境[9],“村改居”社区面临的是一种“分割”的制度困境[10],传统乡村伦理丧失,也意味着社会资本的流失,对传统生活和居住习惯的破坏[11]。总之,“村改居”更多的是一种“被动城市化”逻辑的体现[12],而非社区居民的主动选择,因此“村改居”社区秩序需要重新整合,有序推进农民的市民化。

综上所述,目前大多数研究都关注到“村改居”社区治理问题,主要集中在“村改居”与城市化的关系、“村改居”社区的居委会建设、集体资产、社区文化与社区认同等。正如上文所言,“村改居”是一项系统性工程,“村改居”社区的治理受多种因素的影响,而关键在于社区治理架构,即社区组织的角色分工与功能定位问题。因此,理清社区组织的边界与分工关系,也就找到了“村改居”社区治理的突破口。

二、“村改居”社区的独特样态

在工业化和城市化进程中,“村改居”社区无论是从村容面貌、经济结构,还是从居民个体的生产生活方式、收入结构都发生了很大的改变,已经离传统乡村越来越远,向现代都市越走越近,城乡一体化端倪初现并迅速发展。“村改居”社区虽然具有一般社区的基本特征,然而作为城市化进程中的新事物,又有自己特有的规定性,它既是古老历史的遗物,又像是快速城市化过程中新生的活体,与城市社区和农村社区不同,有其独特的社区样态和运转逻辑。

(一)社区形态的过渡性

“村改居”社区由于受到城市工商业发展效应外溢的影响,逐渐摆脱了传统的农业生产,开始向二三产业发展,随之改变的是大量农用土地被用来进行工业建设和商业开发,村庄发生巨大变化,大部分的农业耕地纷纷建起厂房。至于村民自己的宅基地,每个家庭都尽其所能的利用这“一亩三分地”盖起楼房,但缺乏规划导致社区显得杂乱无章,形成了“村改居”社区“半城半乡”的过渡型景观,具有明显的城乡过渡性。

(二)生活场域的二元性

“村改居”社区在受到现代城市文化巨大影响的同时,还留有传统农村社区的诸多特点,具有明显的城乡二元性:一是在社区组织结构、管理方式、管理思维等方面虽然逐步向城市社区靠近看齐,但仍带有农村社区的深刻印记,留有农村社区的管理方式和治理特点。二是居民的生活方式和交际网络带有明显的传统和现代的交叉性。“村改居”社区居民大都由农民转变而来,他们虽然在居住环境和物质生活方面与城市非常接近,但是作为非物质层面的思想观念和生活习惯还保留着农村社会的深厚印痕,大多数居民的社会交往仍处于“半熟人社会”关系网络中[13]。

(三)居住人口的流动性

与农村社区和城市社区相比,“村改居”社区具有人口结构复杂,人口流动性强的特点,一是原社区居民逐渐分化为不同的阶层群体。经济条件优越的居民大都移居到现代城市社区,但保留着原来的“村籍”,拥有宅基地并享受集体经济股份分红,其余居民的收入来源大都依靠房屋出租,社会转型带来的阶层分化十分明显。二是日益增加的外来人员。“村改居”社区中本地人口与外地人口严重倒挂现象突出,社区内部不同群体之间界限分明,本地人与外地人,不同地域的外地人之间,交往频度低、交往层次浅。

(四)社区治理的复杂性

“村改居”社区由于特殊的地域和历史因素的限制,社区公共资源的投入开发和公共空间的拓展明显不足,加上社区居住人员的异质性大,流动性强,复杂性高,给社区管理——社会治安、环境卫生等方面带来诸多问题。另外,社区管理体制的转换和衔接问题也是“村改居”社区面临的重要困难,目前的“村改居”社区,党组织、村委会和集体经济管理组织基本上是“三块牌子,一套人马”。“三位一体”的治理架构是大多数“村改居”社区的实际管理运行状态,这种混合型管理体制,使得基层治理事务纠葛在一起,极易引发矛盾。

三、“村改居”社区“混合型”治理架构的异化

“村改居”社区的特殊性体现在社区构成的多样性与社区治理的复杂性。居民群体分化、经济利益争夺、价值观念多元以及外来人口的大量涌入,使得社区治理面临着前所未有的新情况,传统的社区治理架构显然难以应对这种复杂的基层治理局面。

社区治理架构是指社区组织机构为了实现一定的社区发展目标和社区工作规划,实施治理的一整套组织体系及运转模式,是社区治理的组织体系、职能权限划分和治理方式、工作方法的总和。所谓“混合型”治理架构,是指在传统的社区治理体制下,“村改居”社区的党组织、自治组织和集体经济组织 “三块牌子,一套人马”,形成“党政经”混为一体的捆绑式治理架构。这种“混合型”治理架构在组织设置、人员安排方面高度重合,在实际运作过程中“党政不分”、“政经不分”,相互掣肘、矛盾重重,混淆了社区组织的原初角色定位与功能发挥,既不利于公共事务和经济事务的专业化管理,也容易引发社区治理体系混乱与个人集权,导致社区治理偏差和社区治理失序。

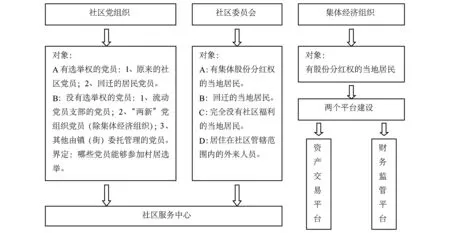

图1 “混合型”社区治理架构

(一)社区党组织的权威弱化

社区党组织作为党在基层社会的存在方式和领导力量,在社区组织体系居于核心地位,具有较高的领导权威。但是实际的社区生活中,由于制度机制建设的缺位和经济发展中消极、诱惑因素的干扰,社区党建出现一系列偏差:一是党组织的功能偏差。在“党政经”混合的组织架构体系下,社区党组织书记兼任经联社社长,在巨大经济利益的吸引下,原本领导服务群众的党组织极易演化为单纯追求经济利益的工具;二是党员干部的行为偏差。原本作为社区领导者的党组织负责人,出现利益导向偏差,其行动逻辑是只关心集体资产经营和股金收益分红,而忽视基层党建、社区自治和社区服务,成为单纯的社区经济利益代理人;三是党组织换届选举的目的偏差。社区选举的目的不再是为社区群众服务,而变质为争取集体经济组织的领导权,以获取更多的个人收益;四是党组织生活偏差。日常的党员生活会变成单纯讨论集体收益分红的股东会,这实质上变相地造成集体经济组织绑架社区党组织。上述种种偏差严重影响党组织作为社区领导核心的形象和地位,损害其在基层社会的领导力和凝聚力,进一步弱化了社区党组织的领导权威。

(二)居委会的自治地位虚化

“村改居”社区在组织体系方面有自身的特殊性和复杂性。在组织架构方面,社区党组织、社区居委会、社区工作站(社区服务中心)和集体经济组织共同作为社区内部的正式组织存在形式,但是混合型治理体制下,社区居委会的自治地位明显虚化,主要有两方面的原因。从客观原因来看,社区居委会虽然名义上是归属于居民自治的功能定位,但实际运行中却主要是作为上级政令传达的窗口,负责处理政府部门分配的各项事务,所谓“上面千条线、下面一根针”,面对纷繁复杂的行政任务,居委会有限的人力、物力和时间难以顾及社区自治。从主观原因来看,“政经分离”之前,居委会与经联社为同一班管理人员,绝大多数的居委会主任兼任经联社社长,居委会成员兼任经联社成员。对大多数社区干部来说,开展土地出租、经营集体资产显然比服务社区居民更具吸引力,在实践中也容易导致宗族势力通过操纵选举,扶植代理人竞选社区干部攫取利益。然而一旦社区干部在集体资产管理交易、财务开支或利益分配等关系社区居民核心利益方面出现问题,就会影响到社区居委会的正常工作,这实质上是集体经济组织绑架了自治组织。主客观两方面因素的叠加导致“村改居”社区居委会的自治地位严重虚化,影响社区治理成效。

(三)集体经济组织的功能异化

纵观集体经济的发展历程,其主要担负着发展经济、股份分红和提供农村公共产品三大职能,但是传统的集体经济组织形式和经营方式导致其功能异化。首先,从产权形态与组织形式来看,经联社管理人员多由社区居委会成员担任,他们既是集体经济的所有者,又是集体资产的管理者、经营者,所有权与管理权、经营权没有分离,在此情况下的乡村工商业形态,已经难以适应市场经济的发展的需要;其次,从经营方式来看,“党政经”混合下的集体经济组织,缺乏专业的经营知识和独立的经营团队,导致大量的集体资产只能以土地出租、厂房出租的简单形式进行经营,难以实现资产的集约化和有效增值;再次,从组织功能来看,集体经济组织理应成为专业的市场主体,参与市场竞争,但是作为“集体”的属性决定着其仍要承担绝大部分的社区公共事务管理和公益事业发展费用,集体经济如何立足自身的内生性发展并参与市场多元化竞争方面依然存在着多重困境。最后,“村改居”社区大多数位于发达城市的城乡结合部,大量的外来人口的涌入势必带来社区公共费用的剧增,虽然社区会收取相应的外来人员管理费,但仍需集体经济收益承担一部分,相当于原本只属于当地人的“利益蛋糕”却要额外切分一部分出去,由此引发本地人与外地人之间的矛盾。

四、社区治理架构变革:“政社分离”与“政经分离”

推进社区有效治理,是基层社会在发展中所要追求和实现的重要目标。“村落的终结必然伴随产权的变动和社会网络的重组,期间必然伴随着激烈的利益和价值冲突,如何建立一种超越‘零和博弈’的新的合作和整合机制是新的社区形成的关键所在”[14]。实现社区有效治理,促进基层社会发展的关键,关键是变革“混合型”社区治理架构,完善社区治理体系,改善公共服务供给机制。以“政社分离”与“政经分离”为标志的治理改革,目的在于让社区组织相互分离与分开运作,促进社区治理的事务类别化与权责明晰化,通过“分权”与“限权”的制度建设,确保社区组织各归其位、权责对等。

(一)“政社分离”:权责对等、自治回归

所谓“政社分离”,也称为“居站分社”,指的是成立社区服务中心(社区服务站),实现政府公共服务向社区延伸,承担原先附加在社区居委会身上的行政事务,使居委会真正回归自治组织地位的制度举措。按照“政社分离”的制度设计,社区居委会和社区服务中心实行组织和人员的双分离。

一是组织分离。设立社区服务中心,承接包括社会保障、计划生育、户籍办理、治安管理等社区公共服务。社区服务中心的设置,按照便于服务、便于管理、便于自治的原则,综合社区面积、地域性、认同感等因素,采取“多社区一中心”、“一社区多中心”和“一社区一中心” 等模式设置,实现便利性与广覆盖的有效结合。二是人员分离。社区服务中心工作人员由地方政府统一招聘政府雇员,原则上不由居委会成员兼任。这样,社区服务中心专门为社区居民提供各类公共服务,社区居委会则从应对上级繁杂的行政事务中解放出来,成为社区人口再组织化和居民自治的重要组织平台,城市化进程中社区公共服务的生产者和供应者,原住村民和进城农民工融入城市并转变为新市民的重要组织平台。

长久以来,作为基层自治组织的居委会,实际上一直是作为政府的“一条腿”在开展工作,这种情形被称为“社区组织的行政化”[15]。社区居委会的这种行政化倾向,严重偏离了其作为自治组织的组织属性与功能定位。“政社分离”主要是解决社区居委会在实际工作中行政事务较多,自治功能异化的问题,同时也是实现城乡公共服务的均等化的重要举措。“村改居”社区由农村社区转变而来,“村改居”后,需要实现城市公共服务向农村社区的逐步延伸,促进农村居民享有和城镇居民大体相等的基本公共服务和社会福利,逐步实现公共服务的城乡均等化。通过实施“政社分离”,设置社区服务中心,实现社区自治功能和街道行政服务功能的分离,进一步了优化基层公共服务供给体系,推动了基层社区治理的精细化和高效化。

(二)“政经分离”:各归其位、有效制衡

按照“政经分离”的制度设计,社区党组织、居委会与经联社实行“选民分离、职能分离、人员分离、议决分离、账目资产分离”,简称“五分离”,从制度设计上划分三类组织的职责权限,保证三类组织各归其位、各司其职。

一是选民分离。社区党组织领导成员由所在党组织中具有选举权的党员选举产生;社区居民委员会领导成员由具有选民资格的居民选举产生;集体经济组织领导成员由具有选举资格的社员股民选举产生,并将集体经济组织成员任期从3年改为5年。二是职能分离。党组织承担领导、引导和监督职能,职责是夯实党务、落实政务、创新服务、强化监督;自治组织回归社会管理、服务,职责是强化社区建设、发展社工队伍、培育社会组织、提高居民幸福感;经济组织回归集体资产经营管理,并利用集体资产交易平台和集体资产监督平台发展集体经济,职责是明确集体经济和社员股东权益边界、应用集体资产交易平台和集体经济财务监管平台、发展集体经济。三是人员分离。对党组织、自治组织、集体经济组织的干部选任、撤免、任期、职责、考评、考核、薪酬等方面进行分离管理。社区党组织书记不能兼任经济组织领导成员,以便其发挥对社区居委会和集体经济组织的领导和监督作用;村(居)委委员不能再与经济组织成员交叉任职,也不再直接参与集体经济经营活动,各组织有各自的工作架构和人员。四是议决分离。制定各组织的议事规则,清晰界定社区党组织、自治组织、集体经济组织和其他组织的职责和任务,明确各组织民主议事决策程序及开支审批权限,确保各个组织按照各自职能规范运作。五是账目资产分离。开展集体资产确权登记,理顺集体资产产权关系,将非经营性资产确权登记在自治组织名下,将经营性资产确权登记在集体经济组织名下,所有的经营性资金和财务必须纳入农村财务监管平台进行管理。同时分设行政账和经济账,实行资产、账务和核算分离。

图2 “分离—整合”型社区治理架构

在新的社区组织架构体系中,三类组织的代表构成和服务对象非常明晰。社区党组织是社区组织和社区工作的领导核心,领导整个社区,日常的党组织生活覆盖全体党员,只是在换届选举方面,分为有选举权的党员和没有选举权的党员,有选举权的党员由当地居民党员和回迁的居民党员,这部分党员即是俗称的“本地人”党员,没有选举权的党员为“两新”组织党员和流动党员,这部分党员即是俗称的“外地人”党员,这样的规定也是一种基于平衡本地人与外地人的现实利益的考虑或是妥协。社区居委会作为社区自治和社区服务的主体,其服务对象范围最为宽泛,包括本地人和外地人在内的整体人群。集体经济组织则明确由具有股份分红权的当地居民选举组成。这样,可能引发众多矛盾的“党政经”混合架构,被重构的组织体系和明晰的功能划分消解了,即使最有可能也最易引发基层矛盾的集体经济收益分配问题,也被限定到集体经济组织内部解决,确保了某个组织内部出现问题不至于影响整个社区的正常运转。实现了“社区的重新组织化,建构起多主体在公共事务治理中互动、博弈、合作”[16]的格局,成为“村改居”社区走向良治的关键举措。

五、基层治理权力的合理分化与有效制衡

“政社分离”和“政经分离”推动了“村改居”社区治理架构的完善。首先,维护了党组织的领导核心地位和权威。社区党组织从直接管理社区事务转为领导和监督社区事务,即领导和监督社区居委会依法开展社区自治,领导和监督集体经济组织依法管理经营集体资产,从直接管理变为间接监督,有利于更好的体现党组织的领导核心地位和维护党组织的权威,提高其向心力、凝聚力。其次,让渡了社区自治空间。“政社分离”与“政经分离”实施以后,居委会从处理行政事务和集体经济事务中抽身出来,回归自我管理、自我服务的社区自治领域中,可以充分发挥其了解社区居民(包括外来人口)需求,提供便民服务的独特优势,依托社区服务中心,联系社会组织,更好的服务社区居民。在引导社区居民参与社区事务,带领社区居民开展社区活动的同时,培养社区居民的融入感和归属感,促使社区走向生活共同体。再次,推进了集体经济的市场化进程,“政社分离”打碎旧的“政经一体”的管理体制,同时借助于集体资产交易平台和集体资产财务监管平台,进一步规范了集体资产的经营管理,建立起符合经济社会发展要求的,面向更广阔市场的集体经济组织经营体系,必将促进集体经济的进一步发展。最后,优化了社区服务体系,社区服务中心的设立改善了公共服务供给体系,进一步促进了“村改居”社区管理体制向城市社区的靠拢,有利于推动城乡公共服务的一体化进程。

进一步来看,“村改居”社区治理体制变革,在推动社区治理事务类别化与权责明晰化的同时,有助于基层权力的有效制衡与组织架构的优化整合,使社区治理架构更为合理、更加科学。一是服务社区居民、满足多元需求。“政社分离”与“政经分离”的改革是从社区发展现状和居民实际需求出发,调整社区治理的组织架构、运作模式,以适应“村改居”后基层民主政治建设、基层自治事务开展、集体经济发展的新形势,更好的照顾到不同身份居民群体(党员、居民、股民、外来人口)的权益利益,满足不同群体的多样需求,有利于消除城乡二元制度,并寻求实现制度整合。二是优化治理架构、组织各归其位。“政社分离”和“政经分离”后,建立社区服务中心,完善社区服务平台,建设集体资产交易平台和集体财务监管平台,加强集体经济的经营监管,同时设立“党政经”联席会议制度,定期商讨社区重要事务,防止出现因组织分离导致相互掣肘,影响社区治理体系有效运转情况的发生,实现了组织架构的优化。三是职权责任对等、权力有效制衡。通过打破原先“党政经”混合的治理体制,按照社区组织的原有属性,重新明晰社区组织的权责界限,理顺组织关系、明确组织职能,使之目标清晰、权责对等、各司其职、有效制衡,为社区治理提供稳固的治理架构和组织保障。

[1] 俞可平.治理和善治:一种新的政治分析框架[J].南京社会科学,2001(9):40-44.

[2] 杨敏.作为国家治理单元的社区——对城市社区建设运动过程中居民社区参与和社区认知的个案研究[J].社会学研究,2007(4):137-245.

[3] 肖林.“‘社区’研究”与“社区研究”——近年来我国城市社区研究述评[J].社会学研究,2011(4):185-208.

[4] 杨贵华.城市化进程中的“村改居”社区居委会建设[J].社会科学,2012(11):76-84.

[5] 刘玉照,金文龙.集体资产分割中的多重逻辑——中国农村股份合作制改造与“村改居”实践[J].西北师大学报(社会科学版),2013(6):9-19.

[6] 蒋福明.“村改居”社区文化及其困境探讨[J].北京行政学院学报,2013(3):87-90.

[7] 吴晓燕.从文化建设到社区认同——“村改居”社区的治理[J].华中师范大学学报(人文社会科学版),2011(5):9-15.

[8] 朱敏青.“村改居”社区公共服务供给机制创新[J].开放导报,2014(6):41-44.

[9] 张红云.“村改居”后基层党组织的现实困境与职能重构[J].理论导刊,2012(9):25-27.

[10] 马光川,林聚任.分割与整合:“村改居”的制度困境及未来[J].山东社会科学,2015(9):79-83.

[11] 谷玉良,江立华.空间视角下农村社会关系变迁研究——以山东省枣庄市L村“村改居”为例[J].人文地理,2015(4):45-51.

[12] 吕青.“村改居”社区秩序:断裂、失序与重建[J].甘肃社会科学,2015(3):135-138.

[13] 高灵芝,胡旭昌.城市边缘地带“村改居”后的“村民自治”研究—基于济南市的调查[J].重庆社会科学,2005(9):108—112.

[14] 李培林.村落的终结——羊城村的故事[M].商务印书馆,2004:16.

[15] 向德平.社区组织行政化: 表现、原因及对策分析[J].学海,2006(3):24-30.

[16] 李雪萍,陈艾.社区组织化:增强社区参与达致社区发展[J].贵州社会科学,2013(5):150-155.

[责任编辑:吴晓红]

Reformation and Reconstruction of the Governance System of Urban Communities Originating from Rural Villages

HU Zhen-guang

(School of History and Social Development, Shandong Normal University, Jinan 250014, China)

Urban communities originating from rural villages as a special type of community in the process of social transition, result from the acceleration of urbanization. These communities are characterized by their transitionality in terms of community form, being simultaneously rural and urban, mobility of the residents and the complexity of community governance, and therefore become the focus of the innovation of community governance in grassroots level. In urban communities originating from rural villages, the defects in the former mode of governance integrating party leadership, administration and economy lead to the weakening of party authority, the decline of autonomy, the alienation of collective function in economic organization and the chaos in community governance. The reformation of community governance featuring “separation of government administration and community governance” and “separation of government administration and economy” restores the due power of communities and clearly define their duties. In the course of categorizing and defining duties and responsibilities, check and balance of power in the grassroots level and the optimal integration of organizational structure can be improved, promoting the effective community governance.

urban communities originating from rural villages; separation of government administration and community governance; separation of government administration and economy; community governance

2016-10-11

国家社科基金重点项目“公共性视阈下城乡基层社会治理机制创新研究”(14AZD046); 山东师范大学青年教师科研项目(人文社科类)“社区治理的多主体结构及合作机制研究”

胡振光(1986-),男,山东临沭人,讲师,社会学博士,研究方向:社会政策与社会治理。

C916

A

1672-1101(2016)06-0028-06