产β-葡萄糖苷酶芽孢杆菌降解豆粕的发酵条件优化及抗营养因子测定

2017-01-08姜婷婷王奕丁朱宝成

■姜婷婷 王奕丁 王 全* 朱宝成

(1.河北农业大学生命科学学院,河北保定071001;2.新疆师范大学地理科学与旅游学院,新疆乌鲁木齐830045)

豆粕是畜牧养殖业中使用最为广泛的一种优质植物性蛋白源。豆粕的营养成分主要有蛋白质(40%~44%)、脂肪(1%~2%)、碳水化合物(10%~15%);另外,豆粕中含有多种矿物质、维生素和必需氨基酸,营养成分比较齐全且种类均衡;此外,豆粕中还含有异黄酮、磷脂等生物活性物质,是饲料业中应用最为广泛的植物性蛋白原料。然而,和众多植物型蛋白源的性质一样,豆粕中也存在多种抗营养因子(如大豆球蛋白、β-聚球蛋白、胰蛋白酶抑制因子、糜蛋白酶抑制因子、热稳定大豆寡糖等)。他们的存在一方面使得豆粕的消化率和动物的吸收率下降;另一方面,对动物体内的某些器官造成了损伤。

豆粕经过微生物发酵,产品中含有大量的有益微生物,而发酵过程产生的代谢产物以及对发酵底物的降解作用,使得发酵豆粕的成分非常复杂,改善了大豆蛋白的品质。一般情况下,采用生物活性较强的有益菌进行豆粕的发酵,因为这些有益菌在代谢过程中产生的多种活性物质可改善豆粕的饲用特性,进而提高动物对饲料的利用率。

β-葡萄糖苷酶(β-Glucosidase),是纤维素分解酶系中的重要组成成分之一。研究表明,微生物发酵法是去除豆粕中抗营养因子(如大豆球蛋白、β-聚球蛋白、胰蛋白酶抑制因子、糜蛋白酶抑制因子、热稳定大豆寡糖等)的有效方法之一,而且发酵产品中含有蛋白酶、益生菌、有机酸及小分子肽等未知生长因子。本试验通过单因素试验选定了产β-葡萄糖苷酶芽孢杆菌菌株的最适培养基,从而用产β-葡萄糖苷酶芽孢杆菌菌株发酵液发酵豆粕,对豆粕发酵产物的多项指标进行了对比,以期为更好地开发利用豆粕这种优质植物蛋白提供参考依据。

1 材料与方法

1.1 菌株

具有较高产β-葡萄糖苷酶活性的菌株Z-1作为目的菌株,进行后续研究。

1.2 培养基及配制

1.2.1 斜面培养基(PDA培养基)

称量去皮马铃薯200 g,将土豆切成小块,放入锅中,加水1.00 L,煮沸30 min。用纱布滤去土豆残渣。将土豆滤液放回锅中,加入琼脂20.00 g,加热溶化,加入葡萄糖20.00 g。葡萄糖溶解后,加入适量的水以补充加热过程中损失的水分,定容至1.00 L(115℃蒸气灭菌20 min)。

1.2.2 种子培养基

称取牛肉膏3.00 g、蛋白胨10.00 g、氯化钠5.00 g,加入蒸馏水定容至1.00 L,调节pH值至7.2~7.4(115℃蒸气灭菌20 min)。

1.2.3 发酵培养基

根据试验需要配制培养基或在基础培养基中添加C源、N源或无机盐配制培养基。

1.3 试验方法

1.3.1 产β-葡萄糖苷酶菌株斜面的制作

将PDA培养基融化分装试管,在实验台上放1支长0.5~1 m左右的木条,厚度为1 cm左右。将试管头部枕在木条上,使管内培养基自然倾斜,凝固后即成斜面培养基。将产β-葡萄糖苷酶菌株接种到斜面上,37℃电热恒温培养箱培养48 h。

1.3.2 种子培养

① 将配制的种子培养基,装入250 ml三角瓶中。湿热灭菌,121℃、20 min。

②取适量无菌水(5 ml)倒入菌斜面并用接种针刮取菌种接种于装有种子培养基的三角瓶中,振荡均匀制成菌悬液。200 r/min、36~37℃,摇床培养14 h后使用。

1.3.3 发酵培养

①配制发酵培养基。根据试验需要配制培养基,单因素改变C源、N源、无机盐等条件。

②将配制好的发酵培养基装入250 ml三角瓶中,装量为50 ml,调节pH值至7.2,湿热灭菌,121℃、20 min。

③用灭菌的移液管将培养好的液体菌种按6%的接种量接种于装有发酵培养基的三角瓶中。振荡均匀制成菌悬液。在200 r/min、30℃条件下,摇床培养48 h。

1.3.4 最适碳源的测定

配制7种不同碳源的发酵液:分别以1.0%的可溶性淀粉、麦芽糖、蔗糖、乳糖、葡萄糖、糊精、玉米粉作为发酵液的不同碳源;1%的蛋白胨作为氮源;0.05%MgSO4·7H2O,0.02%CaCl2作为无机盐;0.4%NaH2PO4·2H2O,0.2%Na2HPO4·2H2O。

1.3.5 最适氮源的测定

配制7种不同氮源的发酵液:分别以1.0%的尿素、黄豆饼粉、大豆蛋白胨、蛋白胨、酪蛋白胨、酵母浸粉、硫酸铵作为发酵液的不同氮源,碳源为上述试验测出的最适碳源,含量为1.0%;0.05%MgSO4·7H2O和0.02%CaCl2作为无机盐;0.4%NaH2PO4·2H2O,0.2%Na2HPO4·2H2O。

1.3.6 最适无机盐的测定

配制6种不同无机盐的发酵液:分别以0.05%ZnSO4·7H2O、FeSO4·7H2O、NaCl、MgSO4·7H2O、CuSO4·5H2O、CaCl2作为发酵液的不同无机盐,使用前两步测定出的最适碳源和最适氮源,且含量均为1.0%。

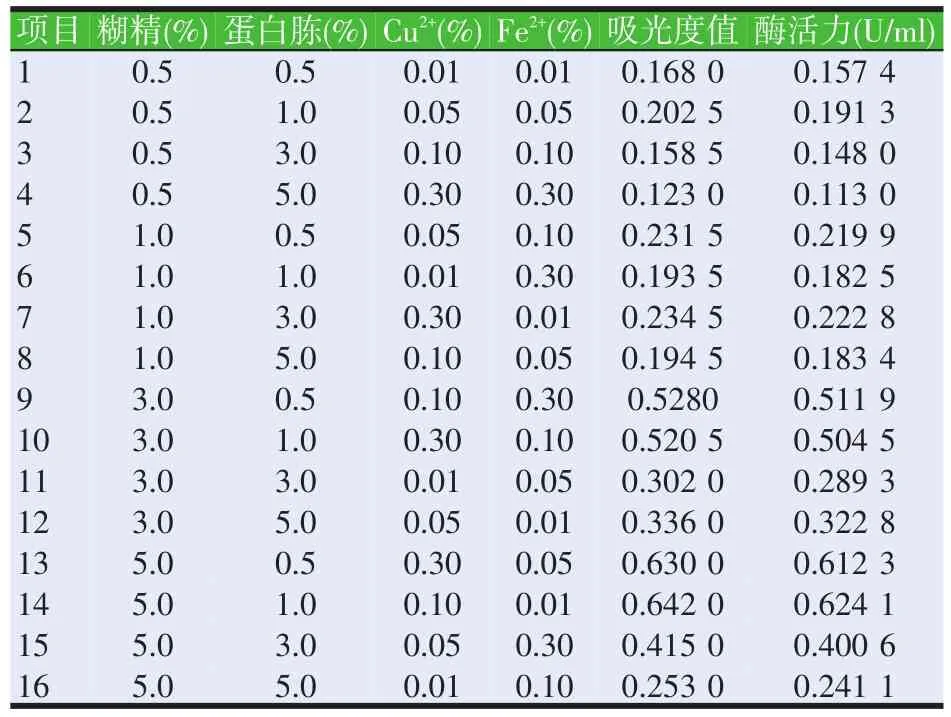

1.3.7 正交试验Ⅰ

配制16种不同浓度的发酵液:使用上述试验所测定出的最适碳源、氮源、无机盐配制不同浓度的发酵液,进行发酵培养(具体配方如表1所示)。

表1 正交试验设计Ⅰ(%)

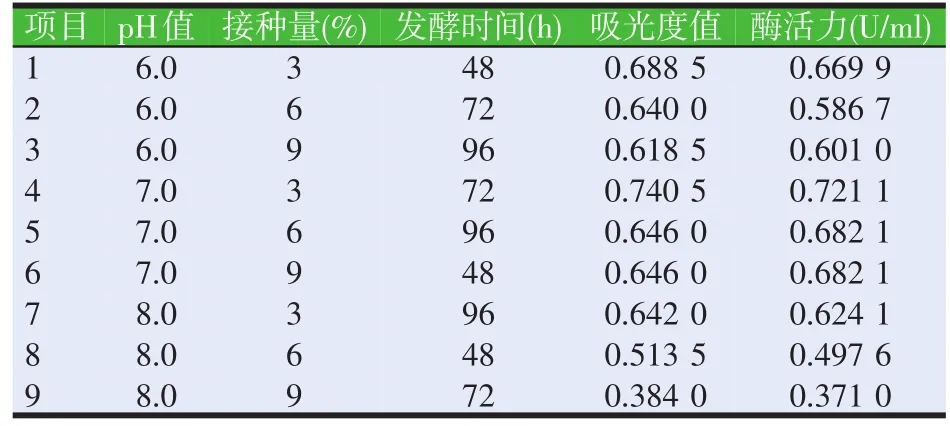

1.3.8 正交试验Ⅱ

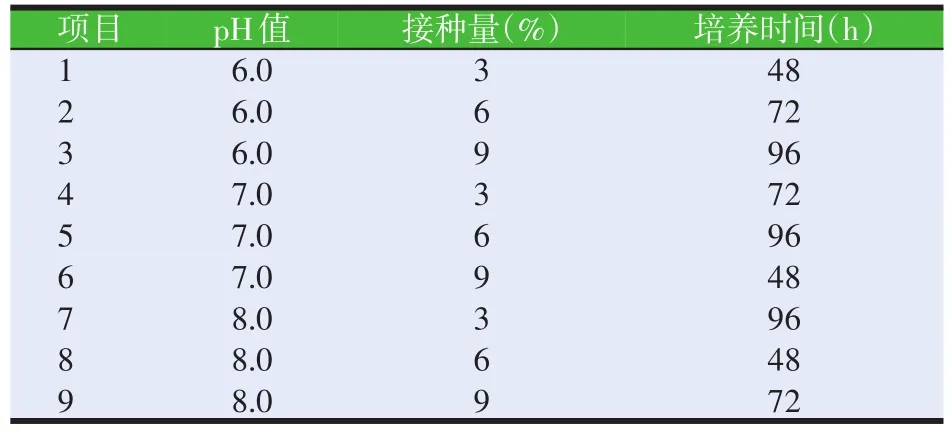

配制9种相同的发酵液,以最适碳源、氮源、无机盐,按照正交试验Ⅰ所得结果配制培养基,灭菌前用pH计调整起始pH值分别为6.0、7.0、8.0,然后接种不同量的种子液,接种量分别为3%、6%、9%,最后进行不同的摇床培养时间测定,培养时间分别为48、72、96 h(具体配方如表2所示)。

表2 正交试验设计Ⅱ

1.3.9 酶活性测定

①水杨苷柠檬酸缓冲液:取柠檬酸2.10 g,溶解,定容至100 ml;称取柠檬酸钠1.47 g,定容至50 ml,取柠檬酸溶液57 ml,柠檬酸钠溶液43 ml,混溶。再向混合溶液中加入0.50 g水杨苷,混匀,得到水杨苷柠檬酸缓冲液。

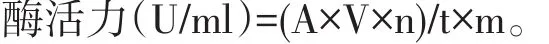

② DNS法测定酶活力(5.00 ml体系):在EP管加入1.50 ml 0.500%水杨苷柠檬酸缓冲液(pH值为4.5),并向另一管中加入1.50 ml的DNS钝化酶的活性作为空白对照。各管同时在50℃水浴中预热5~10 min,再加入0.50 ml酶液(粗酶液),50℃水浴保温30 min。取出各管(除空白外)加入1.50 ml DNS以终止酶反应,充分摇匀后沸水浴5 min,取出后定容至5.00 ml,充分混匀,在OD540波长下测吸光光度值。参照所测得葡萄糖标准曲线:y=3.384 8x+0.082 2(R2=0.994 4)。酶活定义:一定条件下,每分钟每毫升酶液由底物产生1.00 μmol葡萄糖所需要的酶量定义为一个酶活单位(IU),用U/ml表示。

式中:A——样品的吸光度对应的葡萄糖的数值;

V——反应溶液的总体积(ml);

n——粗酶液的稀释倍数;

t——反应时间(min);

m——酶体积(ml)。

1.3.10 豆粕和发酵豆粕的感官指标

① 活菌计数:将发酵液进行10-5、10-6、10-7梯度稀释,涂平板,37℃恒温培养48 h,计数。

②选择颜色正常,质量较好的豆粕,用上述正交试验中最优的培养基进行种子发酵,将10 ml发酵液接入到豆粕中发酵豆粕,进行发酵处理。将发酵好的豆粕作为试验材料,进行营养成分分析。

1.3.11 豆粕发酵前后产物分析

抗营养因子通过尿素酶活性进行考察。

①试样的制备。用粉碎机将10 g试样粉碎,使之全部通过样品筛(孔径100 μm)。

② 试剂的制备。0.1 mol/l盐酸:取0.90 ml浓盐酸稀释到1 000 ml。棉籽糖标准溶液:取0.04 g棉籽糖用水溶解并定容至4.00 ml。

③测定步骤。将取约0.20 g已粉碎的试样,精确至0.10 mg,转入试管中,移入10.00 ml尿素缓冲液,立即盖好试管并剧烈摇动,马上至于(50±0.5)℃恒温水浴中,准确计时保持30 min,即刻移入10.00 ml HCl溶液迅速冷却至20℃,将试管内容物全部转入烧杯中,用5.00 ml水冲洗试管两次,方可用NaOH标准溶液滴定至pH值4.7。

另取试管作空白试验,移入10.00 ml尿素缓冲液,10.00 ml HCl溶液,称取与上述试样量相当的试样,精确至0.10 mg,迅速加入试管中,其余操作步骤同上。

④计算结果

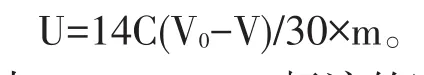

以每分钟每克大豆制品释放氨的毫克量表示的尿素酶活力(U)。

式中:C——NaOH标液的摩尔浓度(mol/l);

V0——空白NaOH的体积(L);

V——试样消耗NaOH的体积(L);

m——试样质量(g)。

2 结果与分析

2.1 最适碳源测定

不同碳源对产β-葡萄糖苷酶芽孢杆菌菌株的生长具有一定影响,如表3所示。

表3 不同碳源对产β-葡萄糖苷酶芽孢杆菌生长的影响

由表3可以看出:发酵液中的碳源为乳糖和玉米粉时培养效果较好,尤以糊精最好。可能是由于该菌对不同碳源的利用情况不同。考虑到成本问题,还有酶活力大小的问题,故最终确定以糊精作为最佳碳源。

2.2 最适氮源测定

不同氮源对产β-葡萄糖苷酶芽孢杆菌菌株的生长具有一定影响,如表4所示。

由表4可以看出:不同的氮源对产β-葡萄糖苷酶芽孢杆菌影响较大,不同氮源对酶活影响差异较大。其中,当发酵液中氮源为尿素和硫酸铵时培养效果较好,氮源为蛋白胨时效果最好,而且比其他氮源培养出的酶活明显高出很多,故选择蛋白胨作为最佳氮源。

表4 不同氮源对产β-葡萄糖苷酶芽孢杆菌生长的影响

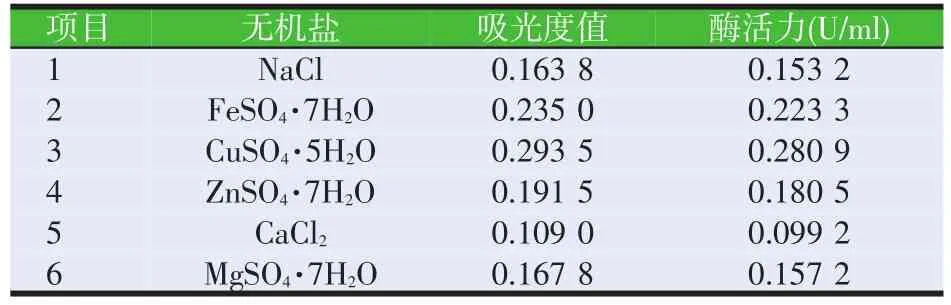

2.3 最适无机盐测定

不同无机盐对产β-葡萄糖苷酶芽孢杆菌菌株的生长具有一定影响,如表5所示。

表5 不同无机盐对产β-葡萄糖苷酶芽孢杆菌生长的影响

从表5中数据我们可以看出,无机盐为CuSO4·5H2O和FeSO4·7H2O时酶活力较大。说明Cu2+和Fe2+对该菌生长发育更为重要,推测由于菌株产生的物质为蛋白类物质,Cu2+和Fe2+在该类蛋白质发挥酶活性作用时充当辅酶,起到了一定的激活作用。

2.4 培养基优化结果

不同浓度组合的培养基对产β-葡萄糖苷酶芽孢杆菌菌株的生长具有一定影响,如表6所示。

表6 不同浓度组合的培养基对产β-葡萄糖苷酶芽孢杆菌的生长的影响

由表6可以看出:最佳搭配为糊精5.0%、蛋白胨1.0%、Cu2+0.1%、Fe2+0.01%。

2.5 培养条件优化结果

不同发酵条件组合的培养基对产β-葡萄糖苷酶芽孢杆菌菌株的生长具有一定影响,测定结果如表7所示。

表7 不同发酵条件组合培养基对产β-葡萄糖苷酶芽孢杆菌生长的影响

由表7可以看出:最佳搭配为培养时间为72 h、接种量3%、pH值为7.0。

2.6 发酵培养

用优化好的发酵条件即糊精5.0%、蛋白胨1.0%、Cu2+0.1%、Fe2+0.01%,接种量为3%、pH值为7.0的情况下培养72 h,所得酶活力为0.721 1 U/ml,比优化前(0.532 1 U/ml)提高了35.5%。

2.7 发酵豆粕感官指标

用优化好的培养基和发酵条件对豆粕进行发酵,从色泽上来看,未发酵的豆粕呈黄色,发酵的豆粕呈深黄褐色;从气味来看,未发酵的豆粕有大豆香味,发酵豆粕带有浓芳香的酸味。

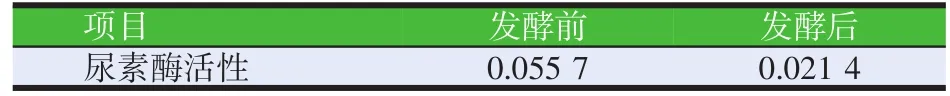

2.8 抗营养因子

用优化好的培养基和发酵条件对豆粕进行发酵,测定发酵前后豆粕中抗营养因子即尿素酶的酶活力,结果如表8所示。

表8 发酵豆粕前后的尿素酶酶活力[mg/(g·min)]

由表8可以看出,经过菌株Z-1发酵后的豆粕,尿素酶酶活力下降了61.6%,豆粕中的抗营养因子是通过尿素酶的酶活力来考察的,因此发酵后的豆粕抗营养因子明显下降。

3 结论

本试验得到产β-葡萄糖苷酶较高活性的菌株Z-1的最佳发酵条件,产酶活性提高了35.5%。用得到的最优发酵条件对豆粕进行了发酵,使得豆粕中的抗营养因子减少了61.6%。研究为该菌早日进入工业生产奠定了一定的理论基础,也为进一步探索该菌的工业发酵条件提供了技术支持。