我国战略性新兴产业的关联效应研究

2017-01-07孙红燕柯梦迪李欣欣

孙红燕, 柯梦迪, 李欣欣

(合肥工业大学 经济学院,合肥 230601)

我国战略性新兴产业的关联效应研究

孙红燕, 柯梦迪, 李欣欣

(合肥工业大学 经济学院,合肥 230601)

近年来世界各国都在致力于寻求新的经济增长点以维系经济的发展,而战略性新兴产业作为一种能有效促进经济快速发展的产业逐渐成为专家学者们研究的重点。文章运用投入产出分析法研究了新兴产业的关联程度和波及效应,结果表明:我国战略性新兴产业对整体经济具有较强的扩散效应,产业关联系数和影响力系数高于整个产业的平均水平,而该产业特别是其细分产业感应度系数和生产诱发额系数均偏低,并基于分析结果给出了发展我国战略性新兴产业的政策建议。

战略性新兴产业;投入产出分析法;关联效应;波及效应;产业链

自国务院发布《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》和《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》以来,我国战略性新兴产业发展迅速,已成为经济发展的重要引擎。尤其是2012年以来,在国内外形势十分复杂的背景下,战略性新兴产业总体上呈现了逆增长的势头,并为调结构、稳增长做出十分重要的贡献,因此专门对战略性新兴产业进行研究显得非常紧迫[1]。那么我国战略性新兴产业的产业关联效应如何?战略性新兴产业的快速发展对整个经济发展的贡献率如何?为分析上述两个问题,本文在战略性新兴产业最新分类的基础上,利用我国战略性新兴产业在2010年投入产出表中对应行业的统计数据,对其进行产业关联与波及效果分析,以研究我国战略性新兴产业关联效应问题,希望能我国政府提供制定政策的依据,并为经济结构的不断优化及经济的持续健康发展作好理论铺垫。

一、文献综述

新兴产业这一术语最早起源于20世纪70-80年代,流行于21世纪,尤其在2008年金融危机后更是被人们频繁关注。涉及战略性新兴产业关联效应的论文主要分为以下两个方面:一是关于战略性新兴产业概念的界定[2]。到目前为止,国内外对其并没有明确的定义。国外方面的研究主要针对新兴产业进行的,Macdonald(1985)[3]使用“Emerging Industries”概念,即正显现的或新兴的产业,涉及能源、生物技术、电信、制造、电动车、WEB交通数据等领域;Prahalad 和 Hamel(1994)[4]使用“the New and Emerging Industries”定义,即新的与新兴起的产业,涉及高新技术及其相关产品、竹与花等园艺产业、绿色产业、生物产品与生物能源、澳大利亚甜柿、生物技术等领域;Audretsch(1998)[5]使用“newly emerging industries”定义,即新出现的产业,包括老年健康、武器以及自行车、轨道交通、生物技术、收割机、缝纫机、计算机软件、绿色建筑等领域。与国外不同,我国依据国情,在新兴产业前独创性地加上“战略性”三个字。2010年国务院发布的《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》,将培育战略性新兴产业上升至国家发展产业的战略高度,并确立新能源、新材料等7个重点领域以及34个重点方向[6];范拓源和尤建新(2011)认为,战略性新兴产业的发展主要受科学技术水平的影响,并承载着社会分工的新职能,符合市场的新需求[7];刘洪昌(2011)指出,战略性新兴产业在国民经济中占有重要战略地位,直接影响到国家和地区经济命脉及产业安全,并能代表产业发展和科技创新的方向[8]。

二是关于战略性新兴产业的投入产出分析。付卓(2012)运用投入产出模型,分析了价值链中战略性新兴产业的地位,结果表明虽然中国贸易量很大,但战略性新兴产业却处在全球价值链低端环节[9];梁军和赵方圆(2014)通过计算东、中、西部传统产业和战略性新兴产业的中间需求率、中间投入率等值研究它们间的互动情况,结果表明东、中、西部传统产业与战略性新兴产业均未有明显的互动关系[10];李宏亮和夏岩磊(2014)利用投入产出分析法,构建产业融合模型,测度安徽省生产性服务业与战略性新兴产业融合发展水平,结果显示它们的总体融合能力差异显著,生产性服务业的产业融合能力明显小于战略性新兴性产业[11]。

以上相关文献对研究我国战略性新兴产业有重要借鉴作用,但也存在不足。第一,这些研究所用最新数据为2007年,没有根据2010年投入产出表进行分析。中国经济发展速度较快,战略性新兴产业处在不断变化之中,旧的数据已不太适合说明我国战略性新兴产业的发展情形;第二,在为数不多对我国战略性新兴产业的研究中,缺少专门针对其进行产业关联分析的研究。鉴于此,研究我国新兴产业的关联效应并提出相关的政策建议具有重要的现实意义。

二、战略性新兴产业与其它产业的关联分析

1.战略新兴产业的行业分类

本文中战略性新兴产业是指从国家宏观战略高度出发的产业,其市场需求大、科技含量高、关联带动效应强,对促进整个产业结构调整、带动我国经济全面既好又快发展、增强科技竞争力具有示范引领作用,代表了全球科技创新和产业发展的方向,具有创新性、前沿性、动态性的特征。但目前理论界尚未给出战略性新兴产业的明确定义,且战略性新兴产业界限比较模糊,因而对战略性新兴产业的划分没有统一标准。学者们大多根据《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》,将战略性新兴产业具体分为节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料及新能源汽车等具体重点发展行业。

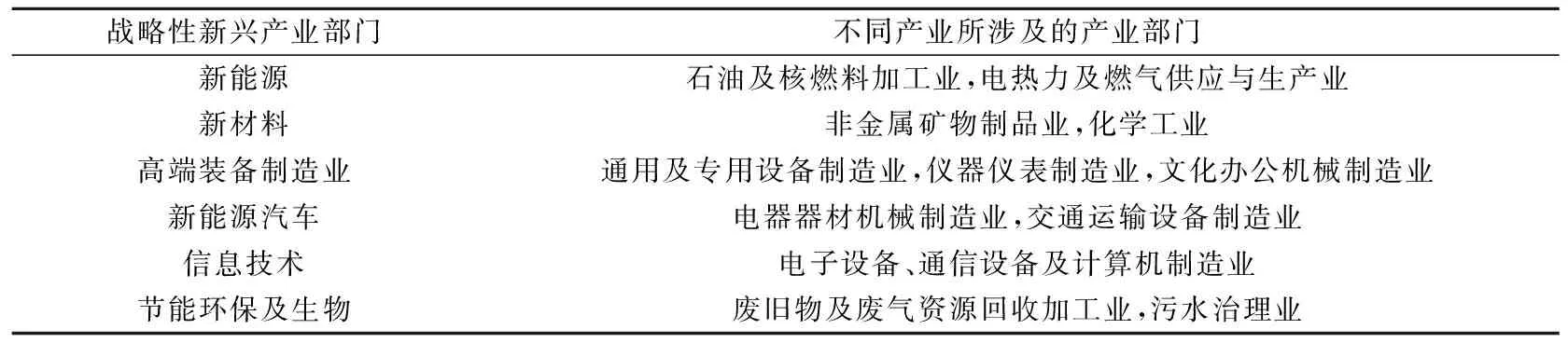

由于我国的战略性新兴产业统计数据是基于行业层面而得出的,所研究的结果也仅限于战略性新兴产业的行业层次,因此,并未给出标准产业、国民经济行业以及投入产出表中的“战略性新兴产业”的独立分类,各区域针对战略性新兴产业的统计数据差异较大。根据2012年我国统计局发布的《战略性新兴产业分类》(试行)及2010年我国投入产出表中的42部门分类,本文对战略性新兴产业的具体划分如表1所示[12]。

表1 2010年投入产出表中战略性新兴产业的归类*因为42部门中相对应的产业部门较难从生物产业和节能环保产业中剥离出,于是将这二者合并成生物、节能环保产业。

2.我国战略性新兴产业的消耗系数

经济上生产一单位j部门产品所消耗i部门的产品量即定义为直接消耗系数,又称为投入系数[13]。其计算公式为:

(1)

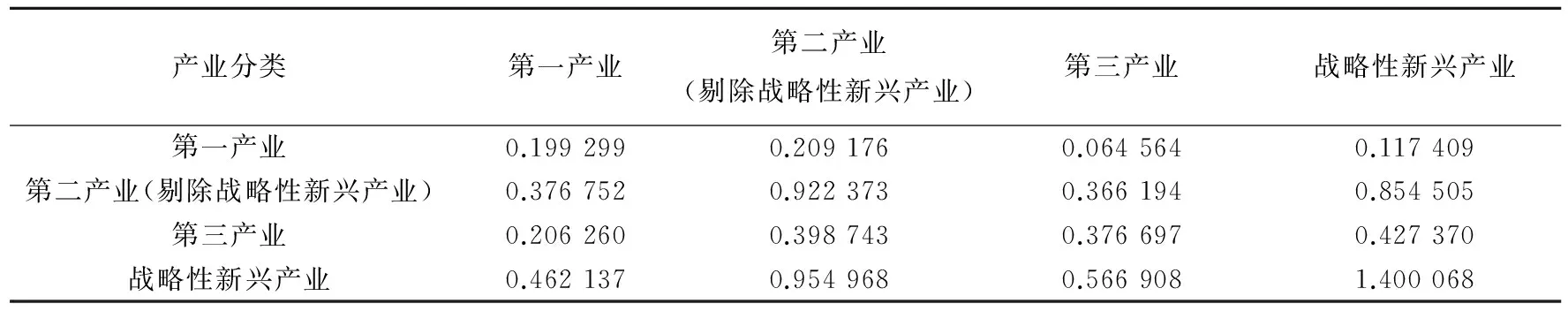

公式中aij表示j种产品对i种产品的直接消耗系数;Xij表示为生产j种产品直接消耗i种产品的数量;Xi表示投入第i种产品的总量。表2中的数据就是由各产业的直接消耗系数而组成的矩阵。

表2 直接消耗系数

①为研究需要,本文将战略性新兴产业从三大产业中剥离出来,分别为第一产业、第二产业(剔除战略性新兴产业)、第三产业和战略性新兴产业。

在产品的生产过程中,完全消耗系数表示为某产业部门生产某种最终产品所需的各产品的直接消耗系数和间接消耗系数之和[14]。其计算公式为:

(2)

式中: bij表示完全消耗系数; bikakj表示生产第i种产品消耗中间产品k,进而间接消耗第j种产品的数量。表3中的数据就是由各产业的完全消耗系数而组成的矩阵。

表3 完全消耗系数

由前文表2的数据可知:消耗第一产业、第二产业(剔除战略性新兴产业)、第三产业、战略性新兴产业产品的价值分别是89.71元、2 133.63元、1 004.57元、4 729.94元才能生产10 000元的战略性新兴产业产品。前文表3的数据表明:直接和间接消耗第一产业、第二产业、第三产业、战略性新兴产业产品的价值分别为1 174.09元、8 545.05元、4 237.70元、14 000.68元才能生产10 000元战略性新兴产业产品。

根据以上消耗系数可知我国战略性新兴产业对自身的依赖程度最高,其次是第二产业(剔除战略性新兴产业)和第三产业,其对第一产业的依赖度最低。上述结果产生的可能原因:一是战略性新兴产业对自身的需求较高,并且战略性新兴产业内部各部门间消耗关系十分紧密;二是当前战略性新兴产业处在发展初期,需要第二产业(剔除战略性新兴产业)和第三产业提供强大的基础支撑,并在成品的生产及服务过程中给予大量的中间投入;三是由于战略性新兴产业在产品的生产及服务过程中对第一产业产品的直接和间接需求量相对较小[15]。

3.我国战略性新兴产业的关联效应分析

由于各产业在产业链中的位置不同,所产生的关联方式也不尽相同,因此可将关联关系分为:前向关联和后向关联、单向关联和环向关联、直接关联和间接关联。而本文中我国战略性新兴产业与其他产业之间的关联效应可采用前向关联系数和后向关联系数来分析。

在经济活动过程中B产业的产出供应给A产业时,那么B产业对于A产业而言就是前向关联关系。若用Xij表示第i产业对第j产业的中间投入,Xi表示第i产业的总投入,其计算公式为:

(3)

后向关联则是通过需求方式与其它相关产业部门发生关联,即在经济活动过程中B产业需要C产业提供产出,那么B产业对于C产业而言便是后向关联关系。若用Xij表示第Xij产业对第i产业的中间投入,Xj为第j产业的全部总产出,其计算公式为:

(4)

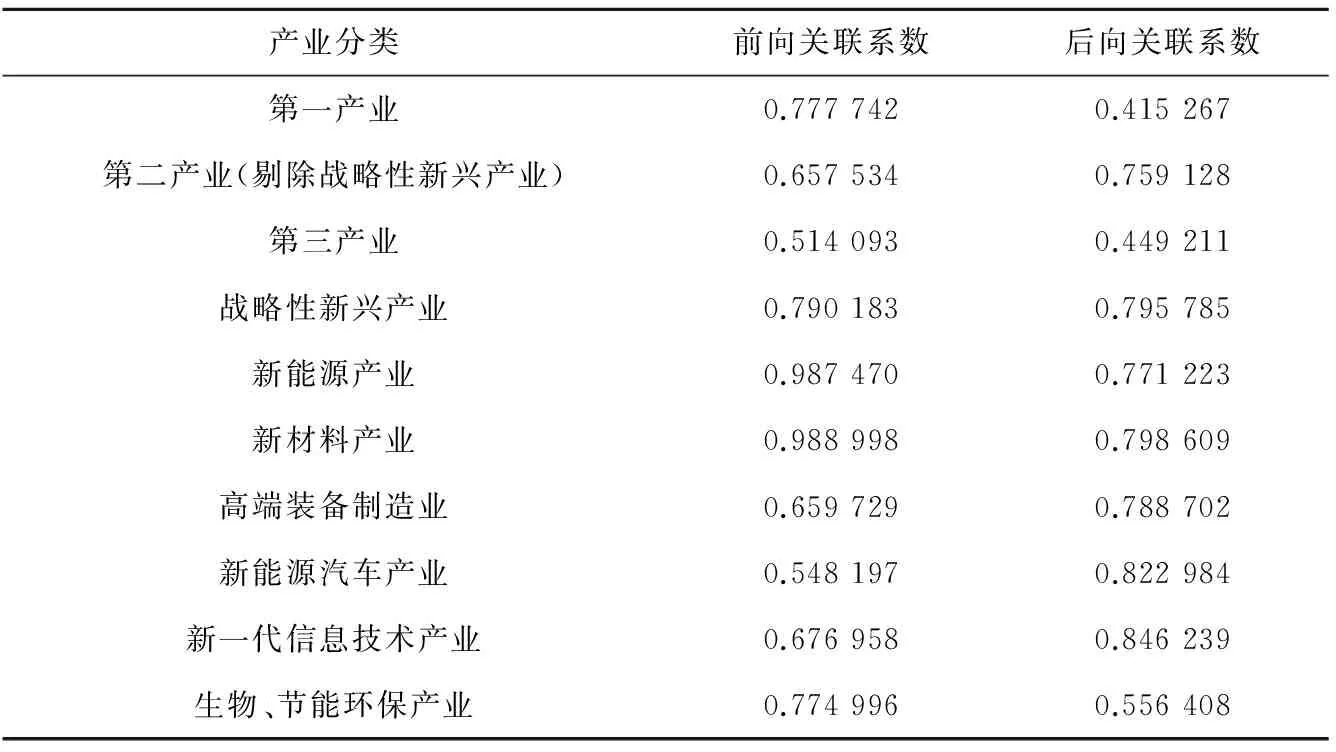

根据以上计算公式可得关联效应系数见表4。

表4 我国产业关联指数*本文根据2010年42部门的投入产出表和上述战略性新兴产业的分类,将原始42*42部门表整合成一个10*10部门的投入产出表:即第一产业、第二产业(剔除战略性新兴产业)、第三产业、战略性新兴产业和战略性新兴产业六个细分合并产业。

表4的数据显示我国战略性新兴产业的前向关联系数略低于后向关联系数,这说明我国战略性新兴产业对下游产业投入的促进作用小于与对上游产业需求的带动作用。表4的数据还显示我国战略性新兴产业的前向及后向关联系数均大于其它三大产业的,这表明我国战略性新兴产业对整个经济的促进作用较强,突出了大力发展战略性新兴产业的必要性,同时突显了其在我国整个产业链中的重要地位。而战略性新兴产业中的新能源、生物、新材料、节能环保产业的前向关联系数均大于三大产业,除生物、节能环保产业的后向关联系数均超过三大产业,这说明我国战略性新兴产业仍需投入大量的基础设施,也反映出这些产业正处于快速发展阶段。此外高端装备制造业、新能源汽车、新一代信息技术的前向关联系数小于后向关联系数说明这三个产业对下游产业投入的促进作用略低于对上游产业需求的带动作用。

三、战略性新兴产业波及效应分析

投入产出分析方法不仅可分析各产业间的结构关系,还可分析各产业间的波及效果。波及效果分析是指当投入产出表中的某一系数发生变化时,对表中其他系数可能发生变化的分析。波及效果可分为两种形式:第一种形式为当最终需求项发生变化时,对整个经济系统产生的影响;第二种形式为附加值项的微小变化对经济系统的影响[16]。

1.战略性新兴产业感应度系数和影响力系数分析

任何一个产业的生产活动都建立在各产业之间相互联系基础之上的,因而任何产业的生产活动必然影响和受影响于其它产业的生产活动。感应度系数反映若各个部门都增加生产一个单位的最终产品时,那么其它各个产业部门受此感应而产生的需求影响程度。影响力系数反映某一产业部门最终需求增加一个单位时对各供应部门的需求波及程度。若用Si表示第i部门的感应度系数,Tj表示第j部门的影响力系数,Aij表示(I-A)-1中的第j列第i行的系数,则其计算公式分别为:

(5)

(6)

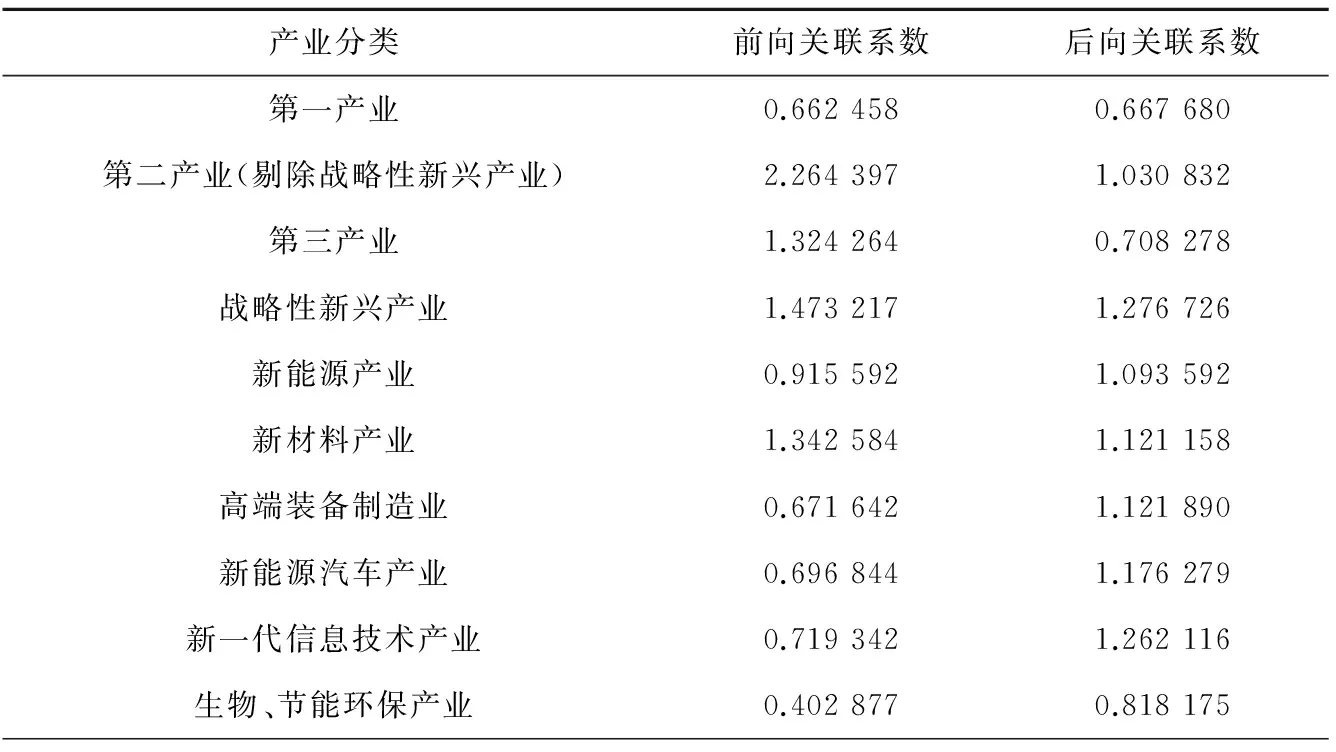

根据投入产出表计算而得2010年我国42部门中的各细分合并产业和战略性新兴产业相关部门的感应度系数和影响力系数见表5。

表5 感应度系数和影响力系数

从前文表5可得出,我国战略性新兴产业的感应度系数和影响力系数均大于1,这表明战略性新兴产业对其他产业的影响力较强,以及其他产业对战略性新兴产业的需求吸引作用也较强。我国战略性新兴产业的感应度系数为1.473 217,仅仅比第二产业(剔除战略性新兴产业)的感应度系数低,比第一产业和第三产业的感应度系数高,这说明一方面其他产业对战略性新兴产业的需求较大,即战略性新兴产业还不能满足其他产业的发展需求;另一方面我国战略性新兴产业的相关配套措施建设不完善,需求潜力有待进一步开发。我国战略性新兴产业的影响力系数为1.276 726,大于其他产业。这表明战略性新兴产业对国民经济的强大带动作用,能有效促进其他相关产业的快速发展。因此战略新兴产业的快速发展对加快调整及优化我国经济的产业结构、促进经济的快速增长具有重大的现实意义。

此外,新材料产业的感应度系数和影响力系数都比较高。其中,感应度系数为1.342 584,仅低于第二产业(剔除战略性新兴产业),这表明新材料产业是我国经济发展的基础,在经济活动中其他产业对新材料产业的波及影响程度很大;影响力系数为1.121 158,高于三大产业,这表明该产业对整个经济的强大带动作用。这可能与当前制约我国工业发展的关键问题往往是材料问题有关,也可能是因为新材料产业是其他产业的基础行业和支撑行业。除新材料产业的感应度系数大于1外,其他的细分合并产业均小于1,这表明除新材料产业外,在经济活动中战略性新兴产业受其他产业的波及程度较小。战略性新兴产业各部门中影响力系数最高的是新一代信息技术产业和新能源汽车产业,分别高达1.2 621和1.1 763,大于平均水平26.21%、17.63%,对整个国民经济的辐射带动作用巨大。而其他一些高端装备制造产业、新能源产业、新材料产业的影响力系数也较大,均大于1,结果表明在经济活动中这些产业部门对其它相关产业的直接和间接拉动作用明显,对其他产业具有很强的波及效应。在整个经济发展不利情况下,若大幅刺激这些部门的需求,将有利于带动整个经济的发展。而生物、节能环保产业的影响力系数处于倒数第一,因此,这个产业部门的影响力受限,对全国经济的带动作用比较小,对其他产业的影响也比较小。

2.战略性新兴产业生产诱发系数分析

利用里昂惕夫逆矩阵(I-A)-1不仅可以对各产业进行感应度系数和影响力系数分析,还可以对各产业部门的生产诱发系数进行分析。生产诱发额是指对应于各产业部门的各最终需求项目,由产业间的波及效果所产生的全部生产额。令H表示某产业的最终需求量,Z表示生产诱发额,则有:

(7)

生产诱发系数则是生产诱发额与相应的最终需求额合计之比,用W表示,则有:

(8)

根据2010年我国42部门投入产出表计算而得的各个细分合并产业和战略性新兴产业相关部门的生产诱发系数见表6。

表6 生产诱发系数

由前文表6可知最终消费支出、资本形成总额、出口和最终使用额对战略性新兴产业的生产诱发系数分别为0.053 906、0.356 254、0.320 417和0.757 100。其中最终消费支出对战略性新兴产业生产诱发系数均低于其对三大产业的生产诱发系数。这一结果表明最终消费支出对战略性新兴产业的生产诱发作用比较小,我国的战略性新兴产业发展主要还是要依靠中间投入。在最终使用项目中出口的生产诱发系数相对较高,这表明出口对战略性新兴产业的生产诱发潜力较大。在最终使用项目中资本形成总额的生产诱发系数最高,体现战略性新兴产业对“投资”的依存度最高。

四、研究结论与政策建议

1.研究结论

本文根据投入产出表分析了我国战略性新兴产业的关联系数和波及效应,得出了以下结论:

第一,通过对我国战略性新兴产业关联效应的分析发现我国战略性新兴产业前后关联指数都较高,并且均高于三大产业,这表明了我国战略性新兴产业对经济整体具有较强的扩散效应和拉动效应。因而促进战略性新兴产业的发展对加快我国产业发展、带动经济结构的调整具有重要的意义。其中新能源、新材料、生物、节能环保产业的前向关联系数均大于后向关联系数,结果说明它们对下游产业的辐射作用显著大于对上游产业的带动作用。

第二,由我国战略性新兴产业的波及效应研究得出战略性新兴的感应度系数和影响力系数都领先于其他各个产业,并大于所有产业平均值1。感应度系数大于三大产业表明其对相关产业具有较大的推动作用;影响力系数超过各三大产业显示其对相关产业生产的完全诱发大,有较大的拉动作用,能够有效的带动相关产业的发展。同时生产诱发系数说明了在最终使用项目中资本形成对战略性新兴产业的生产具有一定的效果,因此主要还是依靠中间投入来支撑战略性新兴产业的发展。另根据产业集群的投入产出分析识别法,由于我国战略性新兴产业的感应度系数与影响力系数都很大,因此可间接得出我国战略性新兴产业可被识别为产业集群[17]。

第三,通过对战略性新兴产业波及效应的研究,可看出其对相关产业的发展具有很强的拉动作用,但与其他三产相比,受到整个经济拉动效果不显著。此外,战略性新兴产业主要依靠中间投入来支撑其发展,因此我国目前应采取积极的产业发展政策,促进战略性新兴产业对整个经济的辐射和带动作用。

总体来说,具有一般新兴产业特征的战略性新兴产业处于错综复杂的产业关联之中。由上文的研究结论可知,我国战略性新兴产业具有较强的扩散效应,它对我国经济发展具有较大的拉动作用。但我国战略性新兴产业受到其他产业的需求影响程度较低,并且各需求项目对它的各项细分合并产业的影响程度相对于三大产业而言大都偏低,故而我国战略性新兴产业对其他产业的推动效应不太明显。

2.政策建议

由以上研究结论可知,目前我国战略性新兴产业上下游产业链条间、战略性新兴产业与相关产业间的关联效应仍有很大的进步空间,各环节间互动效应不够,这是当前我国战略性产业关联效应不强的重要制约因素。因而我国战略性新兴产业在今后的发展过程中,要继续研究并构建前后衔接、良性互动、不断增值的新兴产业链。我国战略性新兴产业的大力发展依赖于不断加强该产业的关联效应,构建和延伸战略性新兴产业的产业链及集群竞争新优势。因此,对于我国战略性新兴产业,笔者提出以下政策建议:

第一,加强战略性新兴产业政策研究和体制创新供给。上述研究发现我国战略性新兴产业是一个后向关联系数强、影响力系数大的产业,对下游产业有较大的带动效用,因此我国可将战略性新兴产业作为主导或支柱产业进行发展。但目前我国战略性新兴产业的发展仍面临一些制度约束,因而我国应当在借鉴发达国家经验的同时,还要基于本国、本地区实际,结合我国战略性新兴产业发展的产品生命周期特点和不同技术阶段制定出适用、有效的发展政策,尤其是要完善包括发展该产业的风险投资、产业基金、税收减缓免等在内的财政金融税收政策、科技政策、知识产权法律法规政策等,逐步优化其发展的政策环境[18]。

第二,更加重视从需求端拉动产业发展。本文研究表明我国战略性新兴产业受到其他产业的需求影响程度较低,并且从各国扶持战略性新兴产业发展的普遍规律来看,需求端的拉动更有利于产业的迅猛发展。为此,我国在制定政策方面应围绕战略性新兴产业市场应用需求,通过融资租赁、保险补偿等方式促进首批次产品与服务的推广应用;加大对战略性新兴产业产品和服务的政府采购力度,加大对应用示范工程和拓展应用的支持力度;加强充电设施、宽带网络、基因测序服务体系等基础设施建设。

第三,着力培育自主创新能力。上述研究表明我国战略性新兴产业感应度普遍较低,要提高战略性新兴产业的核心竞争力,关键是重视自主创新。首先可以强化研发机构和产业的深度融合,加强产、学、研、政四个结合,加快构筑区域创新体系,同时还要积极借鉴他国成功的创新体系,强化科技成果转化;其次是形成创新型的战略性新兴产业集群,抓住产业结构转型的机遇,构建优质的新兴产业链,鼓励知识创新和技术创新,打造具有核心竞争力的战略性新兴产业品牌,形成专业化、创新型的产业集群;最后要加强创新人才培养,提倡开放办学、协同创新、改善社会教育体制,保护和激发创新源泉。

第四,增加资本投入。由于资本形成对于我国战略性新兴产业的生产诱发具有较大潜力,因此有针对性地加大投资力度和金融支持力度,可有效促进我国战略性新兴产业的发展。通过设立专项资金,科学制定政府采购清单,增加财政补贴方式,改变传统的资金投资模式,形成新的绩效评价体系;此外,银行机构可适当放宽债券发行资格,发展风险投资基金,积极培育战略性新兴产业,从而延伸新兴产业链,为产业结构优化调整和经济快速增长提供基础[19]。

[1] 罗文. 2013-2014年中国战略性新兴产业发展蓝皮书[M]. 北京:人民出版社,2014.

[2] 孙国民. 战略性新兴产业概念界定:一个文献综述[J]. 科学管理研究,2014,(2):46-49.

[3] Macdonald R J Strategic alternatives in emerging industries [J]. Journal of Product Innovation Management,1985,(3):158-169.

[4] Prahalad C K, G. Hamel. Strategy as a field of study: why search for a new paradigm [J].Strategic management journal, 1994,(S2):5-16.

[5] Audretsch D B. Agglomeration and the location of innovative activity [J]. Oxford Review of Economic Policy, 1998,(2):18-29.

[6] 中央政府门户网站. 关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定[EB/OL].(2010-10-18) [2015-10-25].http://www.gov.cn/zwgk/2010-10/18/content_172484[1]8.htm.

[7] 范拓源,尤建新. 战略性新兴产业发展规划与管理[M].北京:化学工业出版社,2011:8.

[8] 刘洪昌. 中国战略性新兴产业的选择原则及培育政策取向研究[J]. 科学学与科学技术管理,2011,(3):87-92.

[9] 付卓. 战略性新兴产业的全球价值链跨国比较分析[J].企业导报,2012,(19):3-5.

[10] 梁军,赵方圆. 新兴产业与传统产业互动关系研究——基于东、中、西部投入产出表的动态比较[J]. 科技进步与对策,2014,(21):52-58.

[11] 李宏亮,夏岩磊. 战略性新兴产业与生产性服务业融合发展研究——基于安徽省投入产出表的实证分析[J]. 安徽农业大学学报(社会科学版),2014,(5):56-60.

[12] 贺正楚,吴艳,蒋佳林,等. 生产服务业与战略性新兴产业互动与融合关系的推演、评价及测度[J]. 中国软科学,2013,(5):129-143.

[13] 陈锡康. 投入产出方法[M]. 北京:人民出版社,1993:34-40.

[14] 刘起运,张璋,苏汝. 投入产出分析[M]. 北京:中国人民大学出版社,2006:53-60.

[15] 柳倩. 我国现代服务业产业关联分析[D]. 沈阳:辽宁大学,2013.

[16] 刘志迎. 现代产业经济学教程[M]. 北京: 科学出版社,2008:210-225.

[17] 李春娟,尤振来. 产业集群识别方法综述及评价[J]. 城市问题,2008,(12):29-33.

[18] 薛澜,林泽梁,梁正,等. 世界战略性新兴产业的发展趋势对我国的启示[J]. 中国软科学,2013,(5):18-26.

[19] 孙红燕,倪鸿渐,吕民乐. 安徽省文化产业的关联效应研究[J]. 文化产业研究,2015,(1):60-74.

(责任编辑 谢媛媛)

On Correlation Effect of Strategic Emerging Industries in China

SUN Hongyan, KE Mengdi, LI Xinxin

(School of Economics, Hefei University of Technology, Hefei 230601, China)

In recent years, countries all over the world are committed to seek new economic growth points to sustain the development of economy. As an industry that can effectively boost the economic development, strategic emerging industry has become a study focus among scholars. In this paper, the correlation degree and ripple effect of strategic emerging industries is studied based on the input-output model and analysis. The results show that strategic emerging industries have a strong effect of proliferation and a high correlation coefficient, and the influence coefficient is higher than the average level of all industries. But the sensitivity coefficient and production induction coefficient, especially in its subdivided industries, are lower than the average level. On this basis, some policy recommendations on developing the strategic emerging industries in China are put forward.

strategic emerging industry; input-output analysis; correlation effect; ripple effect; industrial chain

2015-12-18;

2016-04-07

孙红燕(1979-),女,安徽安庆人,副教授,硕士生导师。

F276.44

A

1008-3634(2016)06-0015-08