口译源语信息的视觉化探索及启示

2017-01-06张静

张 静

(广西民族大学 外国语学院,广西 南宁 530006)

·研究与探索·

口译源语信息的视觉化探索及启示

张 静

(广西民族大学 外国语学院,广西 南宁 530006)

源语信息遗忘被认为是阻碍口译顺利进行的一大障碍。如何在短时间内准确记忆大量繁杂的源语信息成为口译训练的一个关键内容。笔者通过视觉化方法应用的个案研究,发现学生译员在分析源语信息时,相关图式知识的激活能够帮助他们在脑中将源语信息进行视觉化重构;信息视觉化操作的图形呈现不仅有利于学生译员理解和记忆源语信息的整体框架、逻辑关系和细节,还能给口译教学带来直观反馈。

视觉化;源语信息;口译

一、引言

在口译过程中,口译员要面对很多影响翻译质量的因素,其中源语信息记忆的局限是阻碍口译顺利进行的一大障碍,因此如何在短时间内记忆大量繁杂的源语信息成为口译训练的一个关键内容。

根据口译专家丹尼尔·吉尔(Daniel Gile)的认知负荷模型[1],交传口译分为两个阶段:第一阶段:I=L+M+N+C(I=口译,L=听取并分析源语信息,M=短时记忆,N=笔记,C=协调)。第二阶段:I=Rem+Read+P (Rem=译员从短时记忆中提取并解构源语信息,Read=读取笔记,P=重新产出译语信息)。在第一阶段,对源语信息的理解是一切记忆的基础,口译中记忆储存的是经过理解和分析后的信息。在第二阶段,译员借助笔记产出译语信息。可见,口译记忆是听力理解、分析基础上的大脑短时记忆。在交传口译过程中,译员要在短时间内处理大量的信息,既要完整记忆信息还要准确传译信息。然而,口译初学者总是尝试依赖笔记把源语信息尽可能多地记下来,往往导致信息缺漏或传译不准确等问题。译员几乎不可能在短时间内把源语信息都用笔记记下来,即便能记下,也没有足够时间对接收到的信息进行充分分析和准确输出,就会出现对源语进行字对字的机械语码转换。可见,在短时间内是否能有效记忆源语信息直接影响译员对源语信息的理解和目的语输出的质量。笔者在口译教学记忆训练中探索了信息视觉化方法的应用,获得了比较直观的教学反馈。

二、文献回顾

法国巴黎释意派翻译家达妮卡·塞莱丝柯维奇(Danica Seleskovitch)最早尝试把视觉化方法应用于口译教学和实践中[2]。库斯莫尔(Kussmaul)[3]用菲尔莫尔(Fillmore)的场景-框架语义学概念来解释翻译中的视觉化,“场景”是指人们的信仰、行为、经历或者想像的任何连贯片段。库斯莫尔[3]认为:听者或读者用“图像”(picture)来对框架进行填充,“图像”是基于自身的认知世界和百科知识所产生的某一类型的场景,即对源语语言形式的视觉化操作。刘和平[4]认为文本视觉化是“边听边将听到的内容形象化,用视觉跟踪事态的发展,借助形象综合记忆听到的内容”。

笔者用 “视觉化”作为关键词在CNKI搜索,发现了二十多篇与视觉化翻译直接相关的研究。

王瑛、谭业升[5]从认知角度阐释了视觉化翻译的本质,认为视觉化翻译是“一种在建构原文意义和译文意义过程中,依据百科知识对相关场景所进行的概念(意象)化过程”“一种由语言表达中的关键成分触发相关场景的认知过程。” 杨国栋[6]从认知语言学角度探讨文本视觉化,认为“其本质是由言语激发的连续心理空间的动态创生过程”,指出母语文本视觉化与外语文本视觉化的难易程度不同,并提出用心理空间原理指导学员听情节丰富、生动可人的外语故事是训练外语文本视觉化的最佳途径。左嘉、刘和平[7]通过实证方法论证了基于意象图式的信息视觉化对影子跟读和大意回述的显著作用。詹成、左静林[8]通过一项交传小型试验发现视觉化训练对口译员信息产出能力的提高有积极效应,具体来说,对口译学员口译的信息点和信息连贯性两方面产生了积极效应,但对口译信息的准确性并未体现效应。周婷[9]对认知语言学中的图式意象与英汉交替传译表现之间的联系进行了实证性研究,发现意象图式的充分激活与否对交替传译表现有显著影响,从而提出“口译教学应充分重视意象图式的作用,训练口译学员视觉化记忆的技能”。

从国内该领域研究来看,视觉化研究多见于笔译研究,主要采用思辨方法,但其在口译中的应用研究仍为少数。此外,上述研究鲜见针对不同体裁文本的视觉化的专门研究。本研究旨在通过个案研究来检验不同类型材料的视觉化训练对于口译记忆效果的影响,为了减小语言因素的干扰,本研究只考察源语复述中视觉化方法的应用对于信息记忆效果的影响。

三、口译源语信息的视觉化

1.信息视觉化的认知机制

根据口译认知模型,在信息理解与译语产出之间存在一个记忆空间,当长时记忆的相关概念被激活,就进入口译工作记忆程序,口译记忆能力指经过认知分析的源语思想所组成的概念内容的体现。口译记忆既是信息理解的结果,也是衔接信息理解和信息重构的关键。

信息视觉化的认知机制是基于人的体验,包括人与周围的事物进行互动而获取的经验和知识,包括主题知识,语言知识等。在听到源语信息时,相关的主题、语言和语篇修辞结构等背景知识(即图式知识)就会被话语激活,与源语的信息相互作用,并以意象的形式呈现在脑中。莱考夫(Lakoff)区分了感觉意象、心智意象和意象图式三种意象。简单来讲,意象是指人在某物不在场时心智中还能想像出该物的形象。意象图式是我们日常身体经验中反复出现的比较简单的结构,如容器、路径、连接、力量、平衡以及上下、前后、部分-整体、中心-边缘等各种方向及关系[10]。约翰逊(Johnson)[11]则提出了远-近、匹配、抗衡、融合、接触、物体、过程等27种基本意象图式。除了基础意象图式,主题内容、语篇修辞结构、语言知识等图式知识都直接参与信息加工的过程。例如,当译员接触有关会展中心介绍的内容时,脑中就会出现会展中心大楼的容器意象、各个展厅和会展大楼的部分-整体的意象,某个具体会展中心的历史、建筑风格、功能等主题知识,以及介绍类的题材的陈述方式等,会展中心的介绍过程就会像放电影一样在译员脑中闪过。这样的视觉化操作就是对源语信息的意象化过程,有助于译员对源语信息的理解和记忆。

2.源语信息的视觉化记忆

如上所述,信息视觉化操作是基于先前经验、知识对信息的意象化过程,因此口译中源语信息也能以视觉化的意象在脑中呈现。为了考察这种信息意象化过程,笔者在MTI口译教学的记忆训练中做了个源语复述的实验。

实验采用的复述材料分别是一篇有关中国地理概况的汉语说明文和一篇没有难词的英文小故事,旨在减少语言难度的干扰,让受试专注于对信息的理解。两篇材料分别是逻辑性强、表述清楚的论说文类材料和情节连贯完整的叙事体材料。受试是MTI一年级学生,实验前他们并没有进行过任何信息视觉化方法的训练。在实验时,他们被告知在听每篇材料时不能做速记,只能在练习本上用简笔画画出他们听到的信息,可以在图上标记细节信息,然后再根据画出的图进行源语复述。以下是用于源语复述的两篇材料。

材料一:

中国地大物博,幅员辽阔,它位于亚洲大陆东部,太平洋西岸,陆地面积约960万平方公里,仅次于俄罗斯和加拿大,是世界第三大国。从纬度上看,中国领土北起漠河镇以北的黑龙江江心,南到南沙群岛南端的曾母暗沙,南北相距约5,500公里。当北方还是千里冰封、万里雪飘之时,南方已进入春耕季节了。从经度上看,中国领土东起黑龙江与乌苏里江的汇合处,西到帕米尔高原,东西相距约5,200公里,时差四小时多。当西部的帕米尔高原还是沉沉黑夜时,东方早已是旭日初升的黎明[12]。

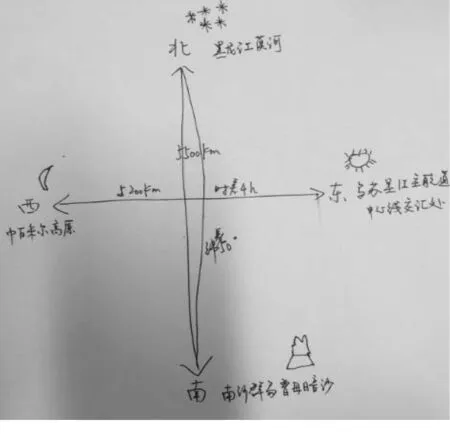

材料一的内容包含了莱考夫[10]归纳的7类基本意象图式中的“始源-路径-目标”意象图式。具体来说,它按照演绎法组织信息,首句为中国地理情况的总括,后面的信息先后按照纬度和经度的顺序对中国的地理概况进行了具体说明,其中纬度是从北(始源)到南(目标)的方位顺序,经度是从东(始源)往西(目标)的顺序。笔者从学生画的图中挑选了学生A(女生)和学生B(男生)的两幅图来进行个案分析。

图1 学生A的图

图2 学生B的图

两个学生绘出的图形大相径庭。图1(学生A的图)呈现的是标识东南西北的坐标轴,并且在各个方位都标记了具体的地理名称,细节信息的标记比较丰富,比如用雪花表示“千里冰封、万里雪飘”、用裙子表示“春耕季节”、用月亮表示“沉沉黑夜”,用太阳表示“旭日初升的黎明”。但图1的数轴箭头分别指向四个方向,而源语信息是先按照纬度自北向南,然后按照经度自东向西的顺序来组织的。从A的复述来看,她复述源语信息时提到从北到南、从东往西的地理方位时出现了顺序的错误。图2(学生B的图)中,学生B用目的语记下了location(位置)、latitude(纬度)、longitude(经度)三个关键词,非常简单明了。从复述情况来看,学生B的复述在信息的完整性上并不差于学生A。笔者从对两位学生的访谈信息中了解到,学生B对地理有较浓厚的兴趣,相关的背景知识比较丰富,源语信息中的地理名词都已经熟记在他脑中。他画的图实际是一种高度抽象化的内容框架,是意象图式的呈现,这种图式足以激活他对具体信息的回忆。因此虽然他的图形(笔记)很简单,细节信息却没有遗漏。由此可见,简单笔记起到的效果并不一定比详细的笔记差,因为通过关键信息组块激活与主题相关的背景知识,让新信息与背景知识互动协商,有助于源语信息的正确理解和记忆。另外,笔者也发现,学生画的图在一定程度上呈现出他们对源语信息的理解、分析过程和结果,他们对信息的错误理解也比较直观地呈现了出来。

材料二:

A man was going to the house of some rich person. As he went along the road, he saw a box of good apples at the side of the road. He said, “I do not want to eat those apples;for the rich man will give me much food;he will give me very nice food to eat.” Then he took the apples and threw them away into the dust. He went on and came to a river. The river had become very big;so he could not go over it. He waited for some time;then he said, “I cannot go to the rich man's house today, for I cannot get over the river.” He began to go home. He had eaten no food that day. He began to want food. He came to the apples, and he was glad to take them out of the dust and eat them. Do not throw good things away;you may be glad to have them at some other time.(来源于:http://www.langfly.com/a/20130410/165253.shtml.)

材料二的故事情节也可以抽象为“始源-路径-目标”意象图式。此外,这个小故事属于叙事体裁。具体来说,它描写的是一个人去富人家的路上,看到一箱苹果却扔掉了,因为他趟不过河没法达到富人家,只好回家,但没东西吃的他最终又去捡回苹果,故事结尾是寓言式的总结。这个小故事按照时间顺序进行,伴随着空间位置的移动,最后基于故事做了小结,属于归纳法,这种记叙文的信息组织方式是一种形式图式。

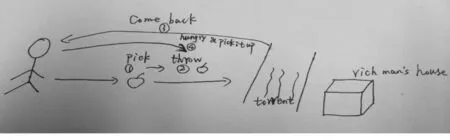

图3 学生A的图

图4 学生B的图

上面的两幅图同样来自学生A和学生B,图3(学生A)有较多细节的标记,图4(学生B)的细节标记相对少。两幅图对路径的变化都有明显的标记(如带箭头的线条),但是两幅图通过箭头标记的信息点也有不同:图3最上方的左向箭头表明the man是回到家中之后再去捡苹果的路径,但图4没有这个信息点的标记,并且惟一的左向箭头指向苹果,这明显是“遇到了大河直接转身捡苹果”的意思;另外,图4的最下方的右向箭头指向河对面的富人家,而图3没有这个信息点的标记。从学生A和学生B的源语复述来看,两人的复述都是一个相对完整的事件,并且都有最后的小结。具体来说,学生A对the man行走的路径描述正确,但是把大河联想成了湍急的河流(torrent)。学生B对the man行走的路径描述中漏掉了the man趟不过河先返回家的细节,他把图4下方的右向箭头描述为the man到富人家的目的。

从实验结果来看,逻辑性强、论证清晰的论说文类材料和情节连贯完整的叙事体材料适用于视觉化训练,视觉化记忆的效果明显。基于信息理解的图画直观地呈现出受试对源语信息的视觉化操作,反映了他们对源语信息整体框架和细节信息的理解和记忆。从另一方面来说,这种呈现源语视觉化操作的图画在信息输出阶段起到了笔记的作用,有助于受试对源语信息的回忆和复述。

3. 信息视觉化记忆的局限性

从个案分析来看,信息视觉化记忆效果会受到一些因素的干扰。首先,信息视觉化会受到语言理解能力的影响。比如在第一篇中文材料的源语复述中,受试对于母语信息的复述明显比第二篇英文材料的复述要准确,细节也更多。这说明了母语信息视觉化记忆的效果要好于外语信息视觉化。

其次,信息视觉化记忆效果会受到源语表达的清晰度的影响。比如,实验中的两篇材料,第一篇信息组织方式清晰可辨,第二篇有一个完整的故事情节,因此受试运用视觉化方法把握源语信息的整体框架比较容易。然而,当源语信息中有一些逻辑关系不清晰、不太重要的细节,他们会对源语信息产生误解,甚至忽略一些细节。例如,第二篇材料中,图三中的“torrent”明显是对源语信息“The river had become very big”的错误解读。另外,river被学生A理解为torrent,河流对于她来说具有了动态的意象。而图四中标的箭头表明学生B把故事中的“He began to go home.”这个信息点给忽略了,由于缺漏了这个细节,他就基于自己的经验把故事联想“正常化”:the man遇到了趟不过的大河,一番思索之后就把苹果捡起来了。显而易见,受试忽略了一些逻辑关系不明确的细节,而且当他们被源语中的一些关键词误导,激活了不恰当的图式,直接影响到他们对信息的理解和记忆。

由此可见,虽然视觉化操作有助于信息整体框架的把握,但是在信息细节和逻辑关系的处理方面会受到局限。笔者认为主要原因是:首先,在源语信息处理过程中,译员自身的经验和知识会干扰源语信息的处理,特别是当源语信息中一些关键词激活了他们脑中的某些背景知识,他们会根据经验想当然地做出了一些判断。特别是当源语信息量大时,某些细节有可能被他们忽略,他们的背景知识或想当然的理解就会歪曲源语的某些细节。其次,译员的对主题的熟悉度、外语听力技能和反应能力都会直接影响他们对信息的分析和理解,而对信息的理解又直接影响信息记忆,尤其是短时间内信息不能重复的高压下,译员可能仅凭某些关键词来构建源语内容,并试图使联想的内容“正常化”。

四、源语信息的视觉化操作对口译教学的启示

1. 利用图式知识准确理解和记忆信息

源语信息视觉化过程中,图式知识有助于信息整体框架的把握。在进行记忆训练时,教师要引导学生了解包括意象图式、主题内容、语篇组织方式和语言知识在内的图式知识,来把握内容的整体框架。比如,利用译前主题知识的储备,口译时源语中的关键词来激活恰当的意象和图式知识,从而避免不恰当图式的干扰。恰当的意象和图式知识能为信息整体框架填补很多细节信息,如信息单位间的逻辑关系以及其他细节信息。这就要求学生习得和积累丰富的图式知识,以此来促进对信息细节的理解和记忆。

2. 加强信息逻辑关系的分析能力,提高信息输出的准确性

口译中对主干信息和辅助信息的辨别,信息单位之间的逻辑关系的分析,比如因果关系、并列类比关系,归纳或演绎的逻辑思维方式等,会直接影响信息输出的准确性。因此,口译教师给学生进行记忆训练时,可以先选用逻辑清晰的材料,训练学生学会识别语篇类型,利用语篇组织方式(形式图式)来分析信息。比如在故事类材料的复述中,引导学生对who, when, what, why, how所引出的信息的把握;在新闻类材料的复述中,引导学生对导语的准确把握;对于论说体裁的材料,则特别强调抓住材料的论点和论证方式,提升学生对逻辑标记的敏感度。

3. 借助视觉化方法进行口译笔记的训练

在口译训练中运用信息视觉化记忆的方法,不仅有助于学生对源语信息的理解和记忆,而且适合进行笔记的入门训练。在听取源语信息阶段,学生先要对源语进行充分的分析才能把握信息的整体框架,形成连贯的意义。在口译入门阶段,训练学生将源语信息画出来,画出“脑中地图”,这有利于学生逐步理解和掌握口译笔记的技巧。相比逐字记下的笔记,这种形象化的图画是更有效的口译笔记。此外,通过这种方式,教师可以掌握学生对材料的主要框架、逻辑和细节内容的把握情况,发现学生的理解和记忆问题,从而进行更有针对性的训练。

五、结论

综上所述,视觉化方法有助于对信息整体框架、逻辑关系的理解和记忆。译员在加工大量繁杂的信息时,他们的主题知识储备、各种图式知识对源语信息的理解和记忆有明显的影响。在信息接收阶段,译员应该把注意力放在关键的信息组块上,然后通过对信息组块的分析,激活相关背景知识,将源语信息在脑中进行视觉化记忆。借助关键词、图画等形式呈现出来的源语信息的“脑中地图”有助于译员在信息重构和输出阶段提高信息输出的准确性。

然而,译员对源语信息的解码和记忆过程很复杂,由于短时间内的记忆负荷、源语材料的难易度、认知习惯、外语听力水平、记忆能力和分析能力等因素的影响,译员对源语信息的理解和记忆能力参差不齐,这直接影响目的语的输出质量。因此,译员如何借助信息理解、记忆的策略和技巧来促进口译质量,是一个值得继续深入探讨的问题。

(责任编辑:吕建萍)

[1]GILE D. Basic Concepts and Models for Interpreter and Translator Training[M]. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins, 1995:169-179.

[2]SELESKOVITCH D. “Language and cognition” [C]// GERVER D, SINAIKO W(eds.). Language Interpretation and Communication, Proceedings of the NATO Symposium. Venice, New York and London: Plenum Press, 1977/1978:31-36.

[3]KUSSMAUL P. “Translation through visualization” [J]. Meta: Translators’ Journal,2005,50(2):378-391.

[4]刘和平. 口译技巧——思维科学与口译推理教学法[M]. 北京:中国对外翻译出版公司, 2001:70.

[5]王瑛,谭业升.视觉化翻译的认知语言学观[J]. 上海翻译, 2010(2): 22-27.

[6]杨国栋. 试论口译中的文本视觉化[J]. 阜阳师范学院学报(社会科学版), 2011(4):61-63.

[7]左嘉,刘和平. 意象图式与同声传译中的影子跟读[J]. 中国翻译, 2011(5):58-61.

[8]詹成,左静林. 视觉化训练对口译能力提升的效应[J]. 广东外语外贸大学学报, 2014(6):75-79.

[9]周婷. 实证研究: 意象图式对英汉交替传译表现的影响[D]. 广州:广东外语外贸大学, 2015.

[10]LAKOFF G. Women, Fire, and Dangerous Things: What Categories Reveal about the Mind[M]. Chicago: University of Chicago Press,1987:267, 282-283, 444-445.

[11]JOHNSON M. The Body in the Mind: The Bodily Basis of Meaning, Imagination and Reason[M]. Chicago: The University of Chicago Press, 1987:126.

[12]任文. 英汉口译教程[M]. 北京:外语教学与研究出版社, 2011:58.

An Exploration into the Visualization of Source Information in Interpreting and Its Implications

ZHANG Jing

(School of Foreign Studies, Guangxi University for Nationalities, Nanning 530006, China)

The memory loss of source information is regarded as one of the big obstacles in interpreting. It is a critical task in interpreting training to learn how to accurately memorize a large amount of source information within a short time. Based on a case study on the application of visualization method, it is found that when the student interpreters analyze the source information, the activation of relevant schematic knowledge can help them visualize the source information in their mind. The graphs that present the information visualization not only help them comprehend and recall the whole structure, logic relations and details of the source information, but also bring direct feedback to interpreting teaching.

visualization;source information;interpreting

G642.0

A

1671-9719(2016)11-0125-05

张静(1976-),女,广西北海人,副教授,硕士生导师,研究方向为翻译理论与教学、语篇分析、认知语言学。

2016-07-15

2016-08-04

2012年度广西民族大学科研项目重点项目“口译信息加工过程中图式的研究”;2016年度广西高等教育本科教学改革工程项目“面向东盟复合型人才培养的本科翻译教学CBI模式的研究与实践”(2016JGA187)。