玉米带耕沟播高效种植模式初步研究

2017-01-05席天元梁哲军谢三刚刘青云李永山张建诚卫晓东

席天元,梁哲军,谢三刚,刘青云,李永山,张建诚,卫晓东,王 雷

(1.山西省农业科学院棉花研究所,山西运城044000;2.运城农业职业技术学院,山西运城044000)

玉米带耕沟播高效种植模式初步研究

席天元1,梁哲军1,谢三刚1,刘青云2,李永山1,张建诚1,卫晓东1,王 雷1

(1.山西省农业科学院棉花研究所,山西运城044000;2.运城农业职业技术学院,山西运城044000)

通过大田试验,研究了玉米不同带耕沟播模式对灌溉效率和产量及水分利用效率的影响。结果表明,不同玉米带耕沟播模式可以显著提高灌溉效率和水分利用效率,并随着宽带距离增加,灌溉效率和水分利用效率呈提高趋势,但产量呈下降趋势。与传统60 cm等行距漫灌模式相比,MSⅠ(30 cm+150 cm)灌溉效率提高155.5%,灌水利用效率提高192.5%,水分利用效率提高122.5%,产量提高了14.5%,具有实际应用价值。

玉米;条带耕作;垄作沟灌;局部休耕;蓄水保墒

近些年来,在小麦—玉米一年两作种植区中,明显存在许多不足:一是麦留高茬、硬茬播种,为害虫滋生创造了良好的栖息环境[1-2];二是等行距或小宽行种植,田间通风透光不良[3-5];三是灌水周期长、灌水时效性差,成为制约玉米高产的重要因素之一;四是“一炮轰”施肥方式虽能满足养分的总量控制,却不能满足作物不同生育时期对养分的需求[6]。因此,深入分析制约小麦—玉米一年两作粮食生产的关键所在,大胆创新种植模式[7-14],改善粮食生产条件,增加艺机融合度,对提高作物单产,降低生产投入,促进农民增产增收,确保我省粮食安全,具有十分重要的作用和意义。

垄作沟灌模式在我国干旱与半干旱地区作为重要的集雨抗旱模式而备受重视[15-17]。王俊鹏等[18]研究表明,在宁南旱作区采用垄沟微集雨种植模式可以改善土壤供水能力和水分利用效率。此外,众多学者在垄沟不同宽度的集雨种植效果[19-20]、起垄覆膜与不覆膜集雨种植效果[21-22]等方面进行了研究报道。但是,关于在井灌区既能缩短灌水周期、提高灌水效果,又能实现全程机械化轻简管理的种植模式创新研究相对较少。为了便于玉米生产的机械化作业,本研究设计了不同带宽的带耕沟播模式进行田间试验,只对种植带(窄带)进行耕作沟灌,宽带区免耕或休耕免灌,研究其灌水时效性和增产效果,为实现该模式玉米全程机械化轻简栽培提供科学依据。

1 材料和方法

1.1 试验条件

本试验于2015年在山西省农业科学院棉花研究所杨包试验农场进行,前茬作物为冬小麦,土壤为壤土,有机质含量为11.03 g/kg,全氮0.64 g/kg,全磷1.28 g/kg,速效钾249 mg/kg,pH值7.5。

1.2 试验设计

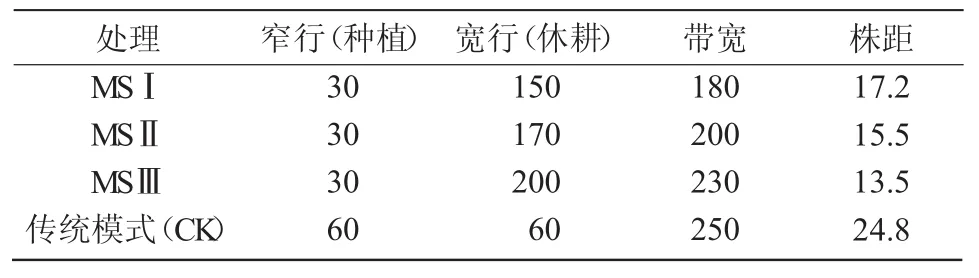

表1 不同处理株行距设计 cm

试验共设4个处理,其中,MSⅠ,MSⅡ,MSⅢ为带耕沟播模式,CK为常规模式,每处理3次重复,采用随机区组排列。为便于管理,带耕沟播模式采用大区设计,每区333 m2(22.2 m×15 m),区中无田埂。5叶期统一留苗为6.45万株/hm2。常规对照畦宽2.5 m,畦内60 cm等行距种植4行。MSⅠ,MSⅡ,MSⅢ播种时使用起垄机形成底宽60 cm、两侧高25 cm的播种沟。各处理设计及耕作方式如表1、图1所示。

1.3 测定项目及方法

各小区于6月13日、7月16,23日和8月14日统一进行灌溉,记录每次灌水时间,并测定灌水量(出水量按40 m3/h计算),计算灌溉水利用效率和灌溉效率。灌溉水利用效率(kg/m3)=籽粒产量/灌溉量;灌溉效率(hm2/24 h)=24 h灌溉面积。

玉米成熟时,每小区选5点,每点选择长势均匀一致的连续5株,考种测定生物学产量、籽粒产量、穗长、穗轴粗、秃尖长、单穗粒质量、千粒质量。

1.4 数据分析

采用DPS和Excel 2003数据处理软件对数据进行统计分析。

2 结果与分析

2.1 不同种植模式对玉米穗部性状的影响

从表2可以看出,不同处理对于穗部性状的影响主要表现在千粒质量上,而对于穗长、穗轴粗、秃尖长、穗粒数、穗粒质量的影响不显著。MSⅠ的千粒质量分别比MSⅡ,MSⅢ和CK提高了8.15%,23.55%和8.04%,MSⅢ的千粒质量显著低于其他处理。

表2 不同处理玉米穗部性状

2.2 不同种植模式对玉米产量的影响

不同带宽模式的地上部生物学产量及产量由高到低依次皆为MSⅠ>MSⅡ>CK>MSⅢ(图2)。MSⅠ,MSⅡ,MSⅢ玉米籽粒产量分别比对照增产14.5%,1.4%和-13.8%。MSⅠ,MSⅡ,MSⅢ地上部生物学产量分别比对照提高了1.8%,-4.8%和 -20.4%。从以上分析可以看出,带宽230 cm的MSⅢ产量和地上部生物学产量均显著低于对照。当带耕沟播模式的休耕带宽为150 cm时,田间通风透光好,产量和地上部生物学产量最高;当休耕带宽达到170 cm时产量和地上部生物学产量与传统模式差异不显著。

2.3 不同种植模式的灌溉效率分析

灌溉效率在本研究中定义为24 h灌溉的耕地面积,在实际应用中具有重要的意义。每年的7—8月,运城地区夏玉米进入开花灌浆期,而此时正是伏旱时期,高温干旱同时对玉米构成胁迫(“卡脖旱”),如果不及时补灌会影响玉米抽雄吐丝,导致减产严重。

从图3可以看出,带耕沟种模式灌溉效率均显著高于传统漫灌模式。8月14日为夏玉米大喇叭口期和抽雄吐丝期(需水关键期),此时传统漫灌模式灌溉效率为0.55 hm2/24 h,MSⅠ,MSⅡ,MSⅢ灌溉效率分别比对照提高了 164.9%,194.3%和238.5%。从整个生育期灌溉效率比较,MSⅠ,MSⅡ,MSⅢ灌溉效率分别比对照提高了155.5%,183.8%和226.6%。

2.4 不同种植模式对灌溉水利用效率的影响

从图4可以看出,3种带耕沟种模式灌溉水利用效率和水分利用效率均高于常规漫灌模式。MSⅠ,MSⅡ,MSⅢ灌溉水利用效率分别比对照提高了192.5%,187.6%和181.2%。MSⅠ,MSⅡ,MSⅢ水分利用效率分别比对照提高了122.5%,109.6%和92.8%。在本研究条件下,最优耕种模式为MSⅠ,其灌溉水利用效率和水分利用效率分别达到4.21,2.55 kg/m3,而传统漫灌模式灌溉水分利用效率和水分利用效率仅为1.43,1.14 kg/m3。

3 结论与讨论

本研究创新的玉米带耕沟播种植模式,以光、水、肥等多因素综合互作高效为核心,通过带耕打破了常规模式的麦留高茬、硬茬播种的传统,使小麦—玉米一年两作土地得以适度轮休;通过沟灌改变了传统大水漫灌方式,缩短灌水周期、提高灌水时效性。

综合以上分析,适宜的带耕沟种模式,如MSI(30 cm+150 cm)可以提高灌溉效率、灌溉水利用效率和水分利用效率,在生产应用中具有重要意义。另外,本技术模式可以通过双行沟播,实现底肥集中深施、集雨抗旱;通过宽行近株,实现通风透光增密、全程机械管理;通过“一喷三防”实现健株抗逆、病虫害综合防治。在本试验进行同时,2015年对机械化除草、喷药、后期追肥等技术进行了初步试验和机械改进,取得了一定的进展。在下一步的研究中,将重点探索该模式条件下玉米生长发育规律、光能利用机理及相关配套机械。

[1]马继芳,王新玉,李立涛,等.二点委夜蛾的发生规律及其防治技术[J].中国植保导刊,2012,32(5):26-29.

[2]张战备,段国琪,张一白,等.二点委夜蛾的生物学特性及关键防控技术[J].山西农业科学,2015,43(8):1003-1005,1009.

[3]王敬亚,齐华,梁熠,等.种植方式对春玉米光合特性、干物质积累及产量的影响[J].玉米科学,2009,17(5):113-115,120.

[4]邹吉波.玉米宽窄行交替种植技术的应用 [J].安徽农业科学,2006,34(9):1824-1826.

[5]崔晓朋,郭家选,刘秀位,等.不同种植模式对夏玉米光能利用率和产量的影响[J].华北农学报,2013,28(5):231-238.

[6]杨俊刚,高强,曹兵,等.一次性施肥对春玉米产量和环境效应的影响[J].中国农学通报,2009,25(19):123-128.

[7]赵培芳,李玉萍,姚晓磊.山西省玉米生产现状与发展问题探讨[J].山西农业科学,2015,43(8):1031-1034.

[8]何萍,张永妮.玉米免耕硬茬播种技术[J].中国农村小康科技,2010(2):21-22.

[9]李淑金.机械化玉米免耕播种技术 [J].农业开发与装备,2014(11):98.

[10]乔志录.玉米硬茬播种技术推广及建议 [J].农业科技推广,2008(9):37.

[11]邓向东,候敏杰.制约玉米生产机械化发展的制约因素[J].农村牧区机械化,2015(6):22-23.

[12]黄大海.制约玉米单产的因素及主要解决措施 [J].吉林农业,2015(18):62-63.

[13]薛玉海.玉米常见病虫害防治技术[J].吉林农业,2015(16):89.

[14]王琛,吴敬学.我国玉米产业生产技术效率与其影响因素研究[J].中国农业资源与区划,2015,36(4):23-32.

[15]方彦杰,黄高宝,李玲玲,等.旱地全膜双垄沟播玉米生长发育动态及产量形成规律研究 [J].干旱地区农业研究,2010,18(4):128-134.

[16]李国华.全膜双垄沟播玉米不同覆膜时期水分生产效率研究[J].中国农学通报,2009,25(18):205-207.

[17]王红丽,张绪成,宋尚有,等.西北黄土高原旱地全膜双垄沟播种植对玉米季节性耗水和产量的调节机制[J].中国农业科学,2013,46(5):917-926.

[18]王俊鹏,蒋骏,韩清芳,等.宁南半干旱地区春小麦农田微集水种植技术研究[J].干旱地区农业研究,1999,17(2):8-13.

[19]王晓凌,陈明灿,易现峰,等.垄沟覆膜集雨系统垄宽和密度效应对玉米产量的影响[J].农业工程学报,2009,25(8):40-46.

[20]王琦,张恩和,李凤民.半干旱地区膜垄和土垄的集雨效率和不同集雨时期土壤水分比较 [J].生态学报,2004,24(8):1820-1823.

[21]任小龙,贾志宽,韩清芳,等.半干旱区模拟降雨下沟垄集雨种植对夏玉米生产影响[J].农业工程学报,2007,23(10):45-50.

[22]李儒,崔荣美,贾志宽,等.不同垄沟覆盖方式对冬小麦土壤水分及水分利用效率的影响 [J].中国农业科学,2011,44(16):3312-3322.

The Pilot Study on Belt Tillage and Furrow Planting Mode of Maize

XI Tian-yuan1,LIANG Zhe-jun1,XIE San-gang1,LIU Qing-yun2,LI Yong-shan1,ZHANG Jian-cheng1,WEI Xiao-dong1,WANG Lei1

(1.Institute of Cotton,Shanxi Academy of Agricultural Sciences,Yuncheng044000,China;2.Yuncheng Agricultural Vocation Technical College,Yuncheng044000,China)

The paper studied the effect of different belt tillage and furrow planting of maize on yield,irrigation efficiency and water use efficiency in field experiment.The results showed that different belt tillage and furrow planting mode could significantly increase irrigation efficiency and water use efficiency.With the increase of belt distance,the irrigation efficiency and water use efficiency increased,while the yield declined.Compared with traditional 60 cm equidistance flooding irrigation mode,MSⅠ(30 cm+150 cm)increased irrigation efficiency,irrigation use efficiency,water use efficiency and yield by 155.5%,192.5%,122.5%and 14.5%, respectively,which was suitable for practical application.

maize;belt tillage;ridge tillage and furrow irrigation;local fallow;soil water storage and preservation

S513.04

A

1002-2481(2016)05-0614-04

10.3969/j.issn.1002-2481.2016.05.11

2016-01-19

国家科技支撑计划项目(2015BAD22B03-04)

席天元(1964-),男,山西永济人,副研究员,主要从事作物栽培技术研究工作。梁哲军为通信作者。