教育学制度化的兴起与逻辑*

2017-01-05程亮

程 亮

(华东师范大学基础教育改革与发展研究所,上海 200062)

教育学制度化的兴起与逻辑*

程 亮

(华东师范大学基础教育改革与发展研究所,上海 200062)

近年来,有关教育学作为一个学科的探究逐渐从认识论的层面转向社会学的层面,关注教育学的制度化过程。本文主要通过历史研究和比较分析,对教育学制度化在欧洲主要国家的兴起及其逻辑进行了描述和阐释。研究发现,教育学的制度化最初在德国的发端,一方面与当时中等教育阶段文法学校需要训练有素的教师有关,另一方面深受卢梭发现儿童所激发的泛爱教育运动的影响,同时也离不开现代大学提供的自由土壤。其后,教育学逐渐向丹麦、芬兰、瑞士、英国、法国等国扩展,形成了多元的制度化方式。在这些多元的方式背后,显示出教育学制度化的基本逻辑:它主要是根源于“实践的”甚至“政治的”需求,而不是出于理论或知识的旨趣;但它却在不同程度上塑造了教育学的知识传统,为教育学确立自身的“专业身份”提供了支撑。

教育学;制度化;德国

从20世纪80年代以来,我国教育学界对教育学作为一个学科或领域的反思和重构,一直都未停止过。特别是在“元教育学”的框架下,一些学者倾注了大量的智慧和热情,探究(中国)教育学在发展中面临的“科际关系”(教育学与其他学科的关系)、“古今关系”、“中西关系”以及“知行关系”。近年来,这些探讨逐渐从教育学的认识论层面转向了教育学的社会学层面,特别是关注教育学的制度层面,包括学术建制、课程设置、教材建设等问题(郑金洲,瞿葆奎,2002;项建英,2012)。这一倾向在某种程度上回应了欧美教育学反思的新方向——典型的是《欧洲教育研究杂志》(EuropeanEducationalResearchJournal)创刊号以“欧洲教育研究的兴起和发展”主题的专刊,对教育学的制度化进行了多层面、跨文化的分析(Hofstetter & Schneuwly,2002)。本文无意于全面回顾教育学制度化的全部历史,而是从社会-历史的角度追溯教育学制度化的开端及其原因,同时描述这一过程在欧洲的早期扩展,以展现教育学制度化的基本逻辑。

一、教育学制度化在德国的开端

尽管17世纪夸美纽斯的《大教学论》标示着教育学的初始形态,以洛克和卢梭为代表的哲学家或思想家在教育方面的思想建树引人瞩目,但是直到18世纪,教育学才开始在德国大学拥有了最初的制度形态,出现了以教育学为名称的论著、教席、研讨班等。根据教育史家维尔克的观点,教育学作为一门学科的产生既与文法学校教师的培养有关,也与卢梭及其在《爱弥儿》中激发的教育学灵感联系在一起;但是,其成功建立还必须具备三个前提条件:一是现代的大学功能观和目的观;二是对训练有素的教师的需求;三是对教师教育的法律要求(Willke,1994)。在18世纪的德国,这几个条件都已经开始出现,直接促动了教育学作为一门学科的制度化。不过,这里主要从实践动力、思想资源、制度条件等三个层面对教育学在德国发生的背景和过程进行一些分析。

(一)教师的培养:教育学形成的实践动力

早期也有很多有关教育的思想,但是这些思想的形成大多源于个人的哲学需要或教育经验。比如柏拉图和亚里士多德有关教育问题的讨论,从根本上是与他们的哲学理想和城邦生活的秩序联系在一起的,前者基于城邦的正义和人的性质,主张为不同的人提供切合他们天性或禀赋的教育,后者基于城邦的性质和人的目的,主张为自由人提供自由的教育,使他们成为有德性的人;洛克和卢梭的教育著作,一方面体现了他们的社会理想及其教育目的(“绅士”和“自然人”的培养),另一方面在某种程度上也与他们作为家庭教师的经验密不可分。而且,这些思考都无法直接催生教育学作为一个学科的产生,因为它还需要更为广泛或稳定的实践形态作为支撑。这种实践形态就是家庭教育以外的学校教育的存在。但是,只有当这种实践形态开始触及到国家或社会的结构和个人的生活机会时,才可能要求人们对它进行严肃的关注和探究。尽管中世纪也有大学之类的教育机构,其后在城市地区也有吉尔特之类的行业学校,但是前者只是影响到少数的贵族、僧侣等群体,在教学的问题上仍然是讲读的方式为主,后者也是局限在行业内部,在形式上也是以学徒制为主。在这两类实践的基础上都没有直接发展出关于教育及其实践的系统理论,更无可能在大学建立有关教育的课程和系科了。

不过,推动教育学制度化的实践力量最初并不是初等教育而是中等教育。这主要有两个方面的原因:首先,就初等教育而言,贵族子弟基本上是聘请家庭教师完成的,而面向平民大众的初等教育发展是很迟缓的,而且有关教师的需要和要求也只是在教育国家化之后才逐渐得到关注。在十七八世纪,欧陆的“各种教育机关从乡村学校到大学几乎是普遍衰落,除了苏格兰和德国某些地区之外,大多数平民受不到教育;就是较为幸运的人们也都是在最坏的条件下受教育的。教师大都是无知的男女,他们的主要资格可能就是不适宜于做其他工作。把管理学校一般当作是从事其他职业者补助生活困难的一种手段。学校课业的进行常常是在普通商店旁边教师的住所或作坊里进行,即使有单独的教室也是把儿童不加区别地集合在一起,根本不作按程度分班的打算,把相当长的时间留给孩子们自己玩耍。教学科目一般是三R——读、写、宗教;算术常常被取消,因为教师不能教。”(博伊德,金,1985)而且,教师的报酬也是少得可怜,对谋求工作的人来说也缺乏吸引力。这些都表明,平民学校的教师不仅没有准入的标准,而且也不需要更多的专业训练。没有教师培养的需求,有关教育的系统理论建构在实践上就不是那么紧迫;即便有,这种建构也是某个思想家或哲学家的“思想游戏”。

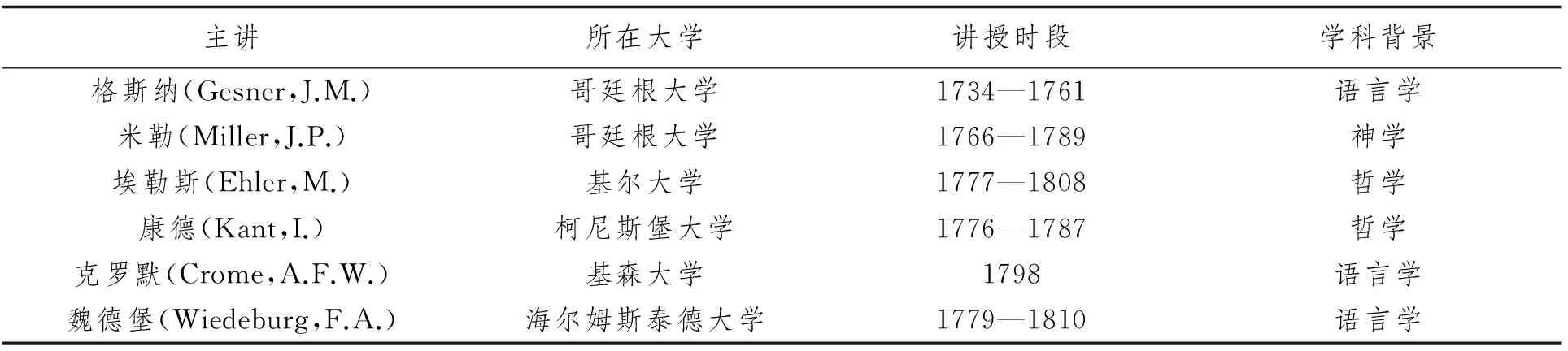

尽管与初等教育相比,中等教育阶段的文法学校情况也好不了多少,但是当时德国对训练有素的文法学校教师的需求,直接推动了教育学的制度化。文法学校尤重古典语言和古典文科,因此针对文法学校教师的训练往往由大学相关学科的教授承担;而这些教师不仅仅需要语言学等学科的知识更新,也开始关注学科教学的技能训练。早在17世纪哈勒大学就出现了面向文法学校教师的“精选教师研讨班”(Seminarium selectum praeceptorum),但是这个研讨班仍然是神学研讨班的一部分。最早有关教育学的讲座(lecture)是古典学家格斯纳(Gesner,J.M.)在哥廷根大学主持的(1734—1761)。在启蒙运动的推动下,哥廷根大学推行自由的政策,在传统的学术体系之外设置这种新的讲座本身即是这种政策的体现。格斯纳不仅仅是古典语言和修辞的教授,而且被任命为布伦瑞克-吕内堡地区的学校督导,该地区的所有文法学校都由他监管。1737年该地区颁布了新的学校规程,其中提到了语言学研讨班(seminarium philologicum)的设置。格斯纳正是在这个研讨班中,不仅引入了研究古典作品的新方法,而且为神学学生提供教学方面的培训。正因为这两个方面的结合,这种研讨班就被看做是“语言学的—教育学的”(Willke,1994)。其实在18世纪,除了哥廷根之外,其他一些大学也为文法学校的教师举办过类似的讲座(见表1)。其中涉及的最为主要的科目仍然是语言学、哲学和神学。

随着教育世俗化和国家化的推进,教育权逐渐从教会转移到国家手中,学校教师任免和聘用的权力也收归国家。从19世纪开始,文法学校教师不必以神学家作为职业的理想和追求,其本身就是专业人员。1810年普鲁士教师职前能力考试(examen pro facultate docendi)就规定,要开设一种试用的讲座,1826年规定教师有一年的试用期,到1831年规定教育学为教师考试的必考内容。专业主义的推进,促进了教育学从神学、语言学的框架下逐步独立出来,但是仍然与哲学有着内在的关联。究其原因,与哲学院在大学体系中的地位提升不无关系(见下文)。

表1 18世纪德国大学举办的部分教育学讲座

(二)儿童的发现:教育学形成的思想资源

对于18世纪欧陆的教育状况,英国教育史家博伊德、金曾有鞭辟入里的概括:“思想的积极和行动的迟缓形成鲜明的对比”(博伊德,金,1985)。值得注意的是,这一时期教育思想的中心主要在法国,涌现了像拉夏洛泰、孔狄亚克、卢梭、爱尔维修、狄德罗、孔多塞等一批重要的教育思想家,他们都有专门讨论教育改革的著作。但他们的教育主张并非完全一致:一方面像爱尔维修、孔狄亚克、拉夏洛泰等“强调教育的社会目标,强调国家对教育进行控制以保证达到所悬的那些社会目标”,另一方面是卢梭,强调教育的唯一目的就是造就人,而不是政治人或社会人(马骥雄,1991)。前者强调教育的国家化和世俗化,后者则强调自然教育和消极教育。这对看似矛盾的两种理论不仅在法国,而且在法国以外的国家产生了重要的影响。在一定程度上,法国思想家提出的教育国家化和世俗化的理念最先在德国进行了试验,腓特烈·威廉一世着力推进义务教育,腓特烈·威廉二世设立最高学务署管理大学以外的所有学校,到1794年《普鲁士法典》则明确提出学校和大学都是国家机构。如此一来,所有的学校都处在国家的控制和监督之中,教师也需国家的指派。如前所述,这势必对教育理论的系统建构提出了要求,以满足教师培养和培训的需要。

然而,这种理论上的需要若没有卢梭及其《爱弥儿》所激发的新式教育的热情,同样是不可想象的。在教育的历史长河中,是卢梭第一个发现了儿童。从他之后,教育开始承认其对象——儿童的自足价值和内在特征,而不是成人的附庸,他们的生活也不只是成人生活的准备。卢梭的自然主义在法国启蒙时期甚是激进,尽管其所谓的自然教育在现实中面临着种种的困难,但是他所倡导的遵循自然发展的教育观念却对近邻德国产生了重要的影响,康德的《教育学讲义》就曾4次提到卢梭,歌德盛赞他的《爱弥儿》是“教师的福音”,席勒则说他是“新的苏格拉底”。实际上,这种影响还并不完全局限在思想领域。德国泛爱主义者巴泽多决定将卢梭所开创的教育原则付诸实施。1774年,他在德绍开办了一所泛爱学校(Philanthropium),以“泛爱”或“博爱”的精神为指导,坚持儿童的自由发展,强调户外活动和游戏,注重自然科学、实用技术、语言、体育等课程,致力于培养健康、对社会有用的人。当时学校的教师多是泛爱主义的忠实信徒,如卡姆佩(Campe,J.H.)、萨尔茨曼(Salzmann,C.G.)、特拉普和罗霍(Roch,F. E. von),其中卡姆佩和萨尔茨曼还仿效该校建立了新的学校。这个学校得到了康德、歌德等人的大力支持。1776年3月28日,康德写信给该校校长沃尔克(Wolke, C.H.),询问是否可以收容他朋友莫瑟比(Motheby,R.)的一个未满六岁的儿子。同日,柯尼斯堡《政学报》刊登了这篇托名的介绍信。信的内容是推重泛爱学校的运动,用一种广告的格式夸耀巴泽多的泛爱学校为第一事业(李秋零,2005)。稍后,在1776—1777学年冬季讲座时,他直接以巴泽多的《献给各家庭之父母及民众之父母的教育方法手册》(MethodenbuchfürvüterundMütterderFamilienundVälker)为教科书。而且,康德的《教育学讲义》也对巴泽多及其在德绍的实验学校表示赞扬和支持。

对泛爱主义教育的热情和支持,并不完全限于康德、歌德等当时的名流;普鲁士教育大臣策德利茨(Zedlitz,K.A.F. von)也是泛爱主义的拥趸。策德利茨希望将巴泽多的教育理论应用在教师培训上,为此开始鼓励教授在大学举办教育学研讨班。1774年,他要求柯尼斯堡大学设立一个学术-实践讲座(Collegium scholastic-practicum),并开出举办教育学讲座的名册。在这种背景下,柯尼斯堡大学决定教育学讲座作为正式的公开讲座,哲学院的八位教授轮流担任了讲座的主讲教授,具体如下(肖朗,2003):

表2 柯尼斯堡大学哲学院第一轮教育学讲座安排

这个讲座的最初名称是《本地学校教育的改进》(ZurVerbesserungdeshiesigenSchulwesens),后来改为实践教育学(praktische pädagogik)。其中,康德在1776—1777冬季学期首次在柯尼斯堡面对30名听讲者进行讲授。1780年夏4月12日到9月12日讲课时学生高达60人。1780年代的两次一或两小时公开讲演有公布,但没有演讲。因为他已经让给了教育学研讨班(pädagogik seminar)的建立者沃尔德(Wald, S. G.)教授(瞿葆奎,2004)。

(三)现代的大学:教育学形成的制度条件

教育学之所以能在德国率先实现制度化,在很大程度上是由于新型大学的出现。这些大学的建立为教育学进入学术之林提供了契机和土壤。从中世纪开始,德国就已经有了海德堡、科隆、埃尔福特、维尔茨堡、莱比锡、罗斯特克等大学,文艺复兴和宗教改革时期又出现了像弗莱堡、法兰克福、柯尼斯堡、马堡、耶拿等十多所大学。到1700年,德国各邦(不含奥地利)共有大学28所。在18世纪,德国大学与其他欧陆国家一样总体上是处于衰落之中的;但是相比较其他欧陆国家,德国大学显现出一些新的气象,特别是以哈勒(1694)、哥廷根(1734)、埃尔兰根(1743)为代表的新大学在推动高等教育向现代转向做出了积极的努力。

哈勒大学是勃兰登堡选帝侯根据虔敬派的原则成立的。在这里,聚集了托马西乌斯(Thomasius,C.)、沃尔夫(Wolff,C.)、弗兰克(Francke,A.H.)等一批在当时声名卓著的启蒙思想家,他们共同将哈勒大学转变成了第一个现代意义上的大学。例如,托马西乌斯是第一个用德语进行教学的哲学家,沃尔夫是理性主义的代表人物,影响了包括康德在内的德国哲学家,弗兰克推崇非正统的虔敬主义。哈勒大学率先倡导大学学术自由,强调学者自由地进行知识的探索和学术的研究。稍晚建立的哥廷根大学更是明确以弘扬学术自由理念为目标,建立之初除了设置神学、法学、医学三大经典学科,还将哲学作为独立的学科予以建制。这意味着,传统大学以哲学为神学、法律、医学等高级科的预备阶段的局面在新兴大学里开始发生改变,即哲学从较为低级的科转变成与传统三大学科并列的科,甚至在地位上有超越神学的倾向。这种转变从根本上是与这些新兴大学所遵循的理性主义道路,以及由此确立的学术自由风气内在相关的。正如梅尔茨(Merz,J.T.)所说,“学科的范围虽然很早就已声称无所不包,但直到第四个学院即哲学院恰当地发展起来之后,才真正臻于完善,各门学科才受到同等公平的关心。神学、法学和医学都为实际目标和目的开展研究;尤其前两者往往倾向于仅仅用于教会或国家的目标;但是,哲学院囊括一切旨在确立真理的学科,不管这真理定义为纯形式的还是实在的,也不管它属于方法还是知识。我们可以给‘libertas philosophandi’[‘哲学自由’]的牢固树立和‘libertas docendi’[‘教学自由’]之据称引入大学纲领定一个确切的日期:哥廷根大学的开创。”(梅尔茨,1999)

德国教育史家鲍尔生(Paulsen,F.)是这样来概括两所大学改革的结果的:“(1)现代哲学和现代科学的精神已经侵入所有学院的教学领域,首当其冲的是哲学院……(2)研究自由和教学自由已成为人所公认的原则,除了偶尔发生过倒退情形之外,已经被政府认可为大学的基本法权。(3)大学教学方法发生了本质的变化。旧日根据标准教材照本宣科的方法已被学术报告所代替……传统的论辩方法也被淘汰,逐渐由各种有关学术的课堂讨论所代替,这种课堂讨论不像论辩会那样专为肯定某项‘既定真理’的教条……而是启发人们对于学术研究进行独立探索,其最后解决的办法是靠首创性的研究。(4)在大学中,一般是用德语作报告……(5)各地的古典文学的学习,已不再以文学创作为目标;新拉丁文学已衰亡,代之而起的是以新人文主义思想去探索古典文学,其目标是通过古典文学的研究来促进人类文化的发展。”(鲍尔生,1985)

正是在这种制度和学术背景下,作为一门新生学科的教育学才有可能率先以讲座的方式进入哥廷根大学,以教席的方式进入哈勒大学。在策德利茨的推动下,哈勒大学于1779年建立了第一个教育学教席,并请巴泽多的学生、泛爱学校的教师特拉普主持教席。同时,哈勒大学还建立了教育学系,也由特拉普主管,但是特拉普在1783年还是辞去了教授职位。其后,在尼迈尔父子的促动下,教育学系被并入了神学系。1789年,马堡大学设立了第二个教育学教席,由博克莱尔(Beauclair,P.L.de)主持,但是其影响远不及特拉普,既没有举办过教师培训的研讨班,也没有像特拉普的《教育学的探究》(VersucheinerPädagogik)那样的著述。实际上,18世纪末19世纪初,德国大学讲教育学,主要有四种附属的形式:“(1)作为实践神学上的添补课程——这尤其可以说是虔诚派神学时期底遗产;(2)作为实践哲学中之一部,为是时一般师生所不欢迎的义务学科;(3)讲古典派语言学,有时注意到先哲的教育思想(高等学校中新人文主义运动的影响);(4)由一种委托的关系,在大学中为行政方面已有经验之学务人员与学校管理人员所附设之中学教育学科。”(施卜朗格,1937)不管是独立的教席,还是附属的课程或讲座,没有当时德国大学渐成的学术自由风气和制度保障,教育学要在哲学院中占据一席之地也是极为困难的。由此可见,教育学最先在德国大学实现制度化绝非偶然。

二、教育学制度化的扩展

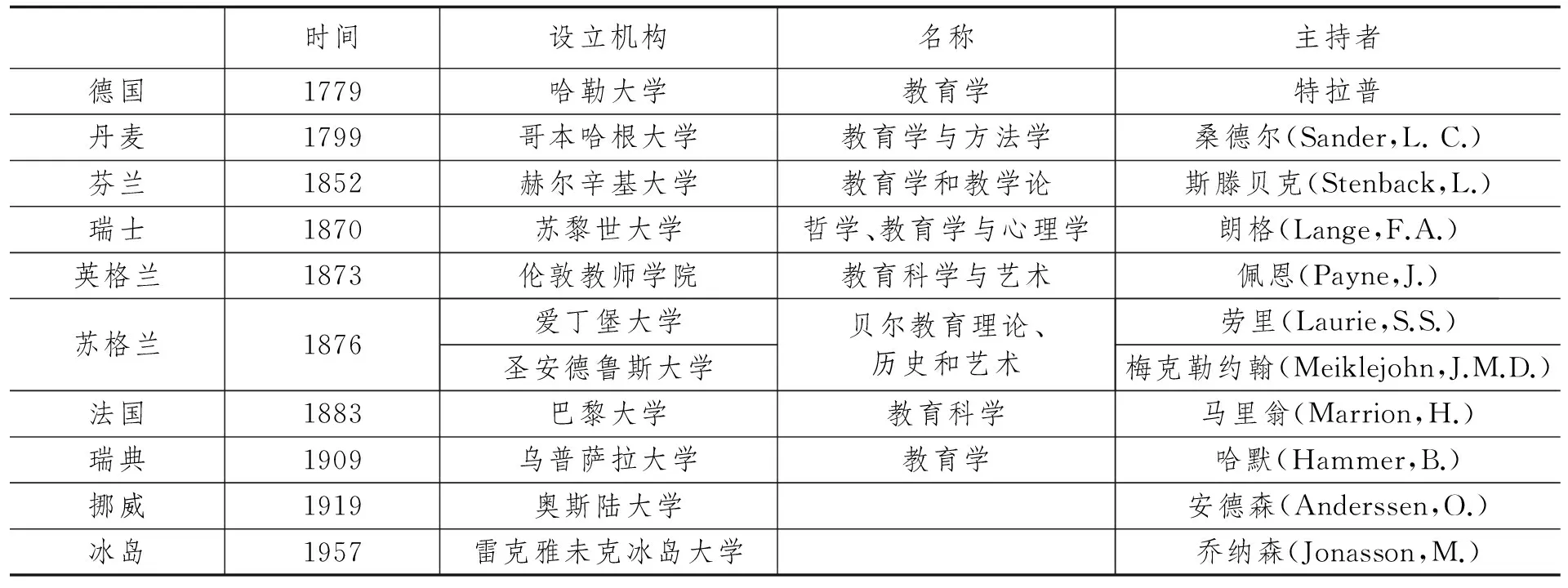

在教育学的制度化方面,18世纪末的德国大学开了风气之先。进入19世纪,这个风气也开始扩展到德国以外的其他国家。表3所列,即是部分欧陆国家最早设立教育学教席的情况。除了德国和丹麦之外,其他欧陆国家或地区都是在19世纪中期之后才开始有教育学教席的设置。

表3 18世纪以来欧洲主要国家或地区第一个教育学教席的设置情况

(一)北欧

在斯堪的纳维亚地区,教育学是从丹麦最先开始的。这是因为丹麦与泛爱主义有着非常紧密的联系。哥本哈根大学在1799年开始设立“教育学与方法学”教席,这个职位设在与学院独立的教育学研究班(Seminarium Padagogicum)。1800年,桑德尔主持教席。他与特拉普一样都曾在巴泽多的泛爱学校任教,其在教学中也引入了康德、巴泽多、特拉普等人的教育学说。1811年,教育学研讨班关闭,桑德尔转入哲学院任职。经过这个短暂的时期之后,丹麦直到1955年才出现第二个教育学教席,这个职位最初设在国家教育学教育联合会(National Assembly of Pedagogical Education),后来转至心理学实验室。在心理学教授拉斯姆森(Rasmussen,E. T.)的支持下,格鲁-索伦森(Grue-Sorensen,K.)成为继桑德尔之后第一个现代教育学教授。尽管如此,这个教席最初仍然是哲学的。

芬兰是建立教育学教席的第二个北欧国家。1852年,赫尔辛基大学就建立了教育学和教学论教席,但附属于神学院。1855年,神学家斯滕贝克开始任职。1860年,这个教席迁到历史与语言学系,其后的教授都用哲学的或理论的方法探讨教育学,直到1930年心理学取代了哲学。从1862年起,由克莱夫(Cleve,Z. J.)主持该教席,他深刻地影响了芬兰的教育面貌,并成为教师培训学校的校长。1934年,瓦斯基拉大学建立了教育学教席,奥克萨拉(Oksala,K.J.)成为首任主持者。其他芬兰大学都是在二战后兴建的,都设有教育学教席。

瑞典教育学的兴起可以上溯到启蒙运动时期。像德国一样,为了给教师培训和教学专业提供科学的基础,乌普萨拉大学和隆德大学也启动了教育学的课程。乌普萨拉大学的实践哲学教授博伊修斯(Boethius,D.)在1784到1809年间举行了9次教育学的讲座课程;隆德大学的理论哲学教授弗莱林(Fremling,M.)在1802到1820年间负责承担举办这些课程。浪漫主义时期及其后相当长的时间里,教育学暂时退出了大学,直到1880年代情况才有改变,主要因为1879年冯特实验心理学的触动。不过,瑞典第一个教育学的教授职位(名称为“教育学”)直到1908年才在乌普萨拉大学设立,1910年任命哈默主持这个教席。其后,隆德大学设立“心理学和教育学”教席,强调了教育学对心理学的依赖。1912年,赫林(Herrlin,A.)履职。1913年,哥德堡大学设立了“教育学与哲学”的教席,1919年耶德霍尔姆(Jaederholm,G.)任职。1934年,斯德哥尔摩大学设立的“心理学与教育学”的教席,1937年任命卡茨(Katz,D.)主持教席。1929年哈默去世时,乌普萨拉大学教授职位的名称也与全国统一:“心理学与教育学”。二战后,瑞典教育学的教席开始与心理学分开,成为独立教席。

在挪威,奥斯陆大学在1909年就任命安德森为新建的教育学研讨班的教授,其职责就是主持教育学研讨班、从事与师范教育有关的教学。直到1918年,这个教授职位才变成学术性的教育学教席。但是,这个职位一直是空缺的,安德森并未正式任职。严格来说,挪威的第一个教育学教席出现在1936年,是由奥斯陆大学教育研究所设立的。其首任主持者是恩格(Eng,H.),于1938年任职。恩格是心理学取向的教育学的代表。

比较而言,冰岛的教育学教席差不多晚了一个半世纪,直到1957年才在雷克雅未克冰岛大学设立。这个教席设在文学院,旨在将教育学发展成一门科学,并推动中学教师项目,以训练他们在教育学方面的专业知识。其首任主持者是乔纳松,他在德国莱比锡大学学习了教育学、心理学、哲学和社会学,这对他推动教育学的科学化起到了很好的支撑作用(Bengtsson,2006;Willke,1994)。

(二)英国

在多数国家或地区,教育学的形成都有一个直接的动因,即教师培养或培训的需要。英国也不例外。随着工业化和城市化进程的加快,面向平民大众的义务教育普及的需要,初等教育和中等教育开始需要大量的师资。为了大规模地培养这种师资,让他们迅速进入并适应学校教育实践的领域,英国不是像德国那样一开始就诉诸于大学的力量,而是建立一些专门培训教师的机构——教师培训学院(Training College)。

在18世纪末19世纪初期,英国最初是通过导生制去解决由学生规模扩大而师资有限的教学效率问题。1840年代开始,一些地方教育委员会开始建立一些“见习教师中心”(pupil teacher center),这些见习教师是直接从学校中遴选出来的,立即就可以参与年幼学生的管理。他们一般从13岁开始,接受5年左右的学徒生活;与导生不同,他们有自己的报酬。然而,许多家长和儿童并不愿意接受这些未成年的“教师”的管理,要求由“正式的教师”(proper teacher)来取代这些见习教师。在这种背景下,对教师进行专业培训的培训学院逐渐建立了。预备成为教师的人不再是见习教师,而是要经过高级的学术培训才能进入学校,而在培训期间,他们是不需要承担教学的职责的,是可以暂时离开课堂的。尽管如此,培训学院沿袭了导生制和见习教师的传统,仍然非常强调实习作业(practical work),重视备课和讲课的训练。贝尔(Bell,A.)就说:“正是通过参与学校工作,观察那里正在发生的事情,去学费办公室工作,教师才得以形成,而不是通过讲演和抽象的指导。”应该说,这种观点在19世纪英国的教师培养中是普遍接受的。

随着伦敦教师学院在推动英格兰和威尔士地区教师培训及资格认定方面的作用不断提升,教师职业的专业标准和专业声望也在提高。英国仿效德国及其他国家设立教授职位的想法一直未能落实,伦敦教师学院只能在1872年为佩恩(Payne,J.)设立了教育科学与艺术教席,但是这个教席并不具有大学的资格。在苏格兰,情况稍好一些。1872年,苏格兰教育法案资助了两个教席,并以捐赠者——导生制的开创者之一贝尔的名字命名为“贝尔教育理论、历史和艺术教席”。1876年,该教席迎来了两个主持者:爱丁堡大学的劳里和圣安德鲁斯大学的梅克勒约翰。

其后,英格兰强化对中学教师的培训,像剑桥大学从1879年都开始提供教育理论、历史和实践方面的课程。1883—1884年,亚当森(Adamson,W.)就讲授过教育理论。1890年,他又创建了教师培训系(Department for the Training of Teachers),1896年分成两部:日间培训学院(Day Training College)和中等教师培训系(Department for Secondary Training)。1899年,曼彻斯特大学设立了英格兰地区的第一个教育学教席,由威瑟斯(Withers,H.L.)主持;1902年芬德利(Findlay)接替教席并任系主任。主持第二个教席(教育历史与行政)的是萨德勒(Sadler,M.E.)(1903—1911,继任者是史密斯)。萨德勒后来成为比较教育学的先驱之一。1904年,由于曼彻斯特的其他学院与维多利亚大学行政合并,教员方面又增加了三个讲师职位(除了教学法方面的两位)。

然而,对于学校实践的过分关注,往往会忽视理论的建设。美国教育学者贾德(Judd, C. H.)对当时英国的情况有关这样的描述:“与这种强调实践教育的观点形成鲜明对比的是,相对忽略了教育理论。有个事实让人印象尤为深刻:即在英国培训学院中,对待教育学的整个理论方面的方式是极其贫乏和空洞的……在英国制度中,教育理论与对实践教学的实际强调之间的断裂是如此的巨大,以至于我们可能会说,英国培训学院的教师还没有意识到,用科学的方法解决学校组织以及实施记诵法遇到的实践问题的可能性。”(Tibble,1966)英国本土的教育学者如奎克(Quick)等人也意识到教育理论对于教师发展的重要性,并认为“大学在满足这种需求方面具有独特的优势”。19世纪末20世纪初,有1/3的学生在“日间培训学院”接受培训,同时差不多所有的学院都设有小学部和中学部,一些大学也开始介入到小学教师的培养活动中。到了1902年教育法案颁布之后,随着中等教育系统的建立和扩张,大学也承担培养中学教师的责任。这种需求,直接促动了英国大学教育系科的建立和教育课程的建设。1902年,伦敦大学在新增的日间培训学院,任命亚当斯(Adams,J.)为首任教育学教授,其接任者是沛西·能(Percy Nunn)爵士(1922—1936)。从这时开始,有8个大学学院提供为期一年的理论的和实践的教师培训。这意味着,教育系科必须适应现代大学的职能要求,除了继续对未来的教师进行专业培训之外,进行有关教育的学术研究,也成为教育系科教师的责任之一。

然而,这一时期教育系科的教师并没有真正推动这个领域的学术研究,个中原因主要在于他们的主要责任仍然是为小学教师做准备,而官方的规定是不要发展这些学生的批判意识,因此这时教育系科教师的工作主要是行政性的(administrative)。他们的大部分时间是到全国各地观摩学生的学科教学,而没有太多时间和精力从事严肃的学术研究(Tibble,1966)。这种情况严重的限制了他们的视野,不利于教育学科的发展。这种情况到了20世纪中期有了很大的改变。1944年《麦克尼尔报告》(McNairReport)发布之后,英格兰和威尔士的主要大学(牛津和剑桥除外)都建立了教育研究所(Institute of Education),这个机构兼有培训在职教师和从事学术研究的职责。伦敦教育研究所是其中最大的一个,它拥有几个学院和教席,负责不同的教育专业。这些研究所要开展的是研究工作,英格兰教师培训的最终责任仍然留给了教育学系。两个机构的双重责任,以及二战后的重建,使所有大型的大学都建立了教育学分支学科的教席。(Simon,1990;Willke,1994)到1963年,大多数大学合并了教育学系和教育研究所,成立“教育学院”(School of Education或College of Education),其教职员的来源就更加多样化和更具包容性,多学科参与教育问题的研究在这里成为可能。

(三)法国

在19世纪,师范学校在法国教育系统中起着至为重要的作用。这些学校是基佐(Guizot,F.P.G.)首相及法兰西教育委员会(Ministère de l’Instruction Publique)1833年设立的,旨在培养小学的男教师(到1879年开始向女性开放)。费里法案(1882-1883)规定义务教育及其初等学校免费之后,师范学校的招生采取了竞争性的考试,考生必须达到高等小学的毕业水平(brevet élémentaire)。师范学校的培训持续三年,既包括一般的课程也包括职业的课程,其中第一年就有教学法、文学、文法、代数和几何、科学、历史和地理、公民与道德等。这些学校可以颁发教育文凭,但是他们的教师又要在丰特奈和圣克劳德的高等师范学校接受培训。在这种师范教育体系中,就逐渐形成了高等师范学校培训一般师范学校的教师,而一般师范学校培养小学教师的序列。而在这两个层面,都不能仅仅局限在教学科目的知识上,而必须将如何教的知识纳入培训的体系,对于承担教师培训者培训的高等师范学校来说尤其如此。

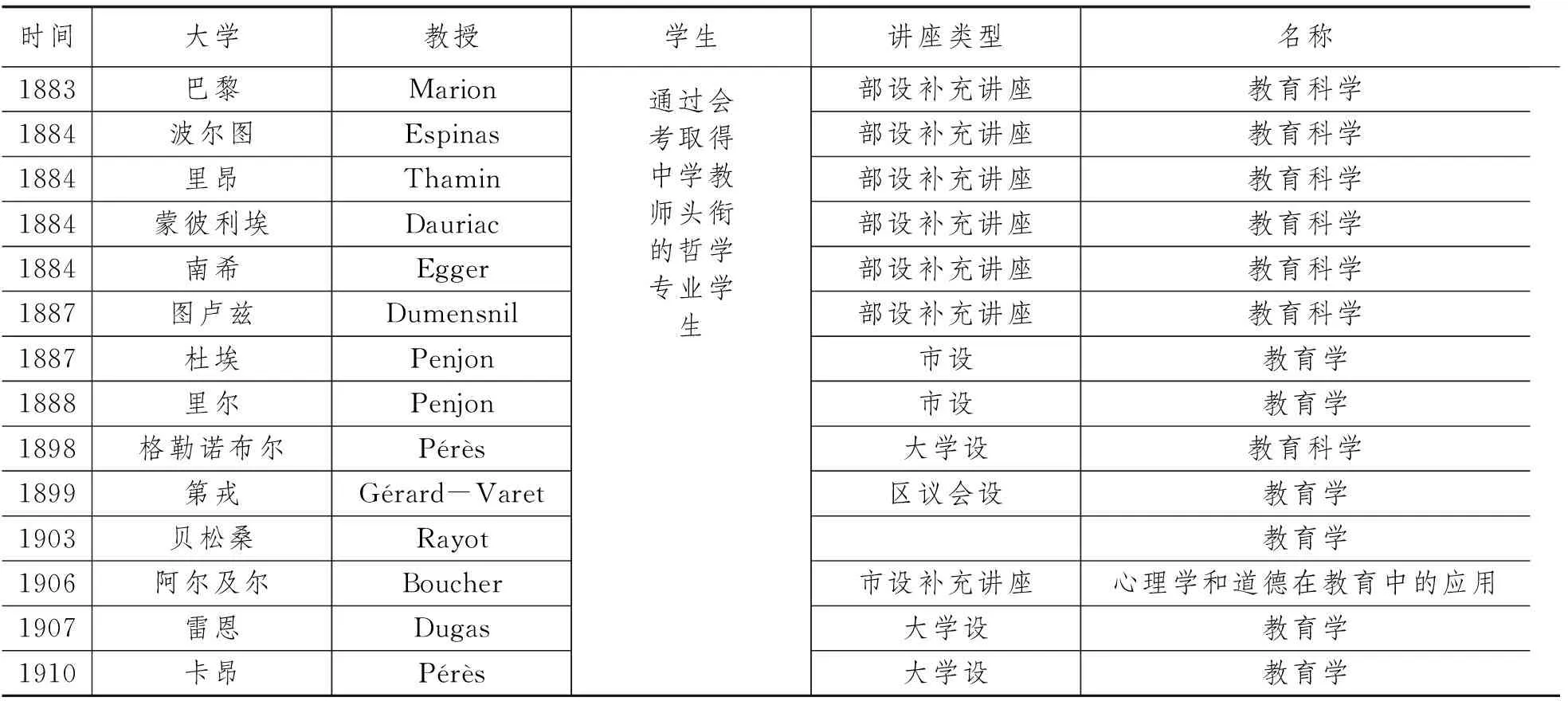

在这种背景下,法兰西第三共和国教育部长费里(Ferry,J.)和初等教育分部主任比松(Buisson,F.)、中等教育分部主任泽沃特(Zévort,E.)、高等教育部分主任利亚尔(Liard,L.)于1883年在索邦大学设立了教育科学的课程。他们最初的期望是,在索邦大学的文科建立一个新的讲座课程,名称是“心理学在教育中的应用”;以及设立一门偏重理论性的课程,涉及的是“哲学在教育中的应用”。但是这个决定遭到了索邦教职工委员会的抗议。结果,这个课程变成了教育科学课程,主要面向初等教育和中等教育的教师,要求巴黎高等师范学校的学生必修。课程由哲学家马里翁主讲。翌年,法国教育部又在波尔图、里昂、蒙彼利埃、南希四所大学设立了教育科学课程,1887年在图卢兹大学设立了最后一个补充讲座课程。其后的相关课程,都是在地方当局(如市议会或区议会)或地方管理的大学自行设立的,名称有“教育科学”,也有“教育学”、“心理学和道德在教育中的应用”之类。这些课程都是面向通过会考取得中学教师头衔的哲学专业的学生(详见表4)。

这些课程之所以在法国大学有较大的扩展,主要是源自制度的推动和保障。这些课程在内容上是与初等教学证书相关的,而师范学校的学生每周都必须听两节教育科学的课程,而且必须参加考试。同时,讲座课程的题目都要在文科以及大学的计划中公开。其中,在巴黎、里昂、波尔多、里尔等大学,这些补充的讲座最后都变成教授的职位。但是,教育学作为学科的建制在法国也仅仅停留在课程的层面,并未像它的周边国家那样独立成专门的系科。即使如涂尔干(Durkheim,E.)那样参与并推进了教育科学的发展,但是他的教育科学也不过是其实证社会学的延伸和拓展。早在1887年,涂尔干就在波尔多大学文学院获得了“社会科学与教育学”的授课资格。其后他在波尔多大学教育学讲座包括“智识教育”、“道德教育”、“教育学史”、“实践教育学”、“应用教育心理学”等广泛的主题。

但是到1895年,涂尔干主讲的课程由“教育学”改为“社会科学”,其后成为社会学教授,主讲课程也转向“社会学”。1902年,涂尔干被任命为巴黎大学教育学讲座代理教授,开设“道德教育”和“文艺复兴时期的教育学”;1903年教育学课程的题目是“19世纪初的教育学”。1906年,涂尔干转为巴黎大学教育学讲座教授,同时讲授教育学和社会学。1913年,涂尔干在索邦大学获得教育科学教席,接替比松,并改名为“教育科学与社会学”(涂尔干,2001)。虽然涂尔干在教育学或教育科学领域既讲授过许多教育学的课程,也接任过教育学教职,但是与他的社会学相比,这些都处在次要的地位。涂尔干的教育学术在某种程度上折射出法国教育学或教育科学的命运。从朱利安开始,法国也有单数教育科学的概念,但是这个概念未能在大学系科的制度层面扎根,以至于法国教育研究都是其他学科领域的学者的工作,而不是教育学的专业共同体自主的事业。20世纪70年代以来也形成了所谓复数教育科学的概念,但是这个概念并不意味教育学的独立性,恰恰相反展现的是其他学科在教育领域延伸或应用所形成的新学科。

表4 法国大学文科设立教育科学课程情况(1883—1914)(Gautherin,2002)

三、教育学制度化的基本逻辑

以上只是关注了欧洲主要国家的教育学制度化问题,但从这些国家教育学制度化的进程和面貌来看,教育学作为一个学科或领域,在不同国家大学体系中的建制形式,却是多种多样的;而且,这些国家教育学制度化过程都不是一帆风顺的,而是充满着曲折、挣扎。透过这些国家的比较,可以窥见教育学制度化的某些逻辑或特征,以及这一过程与当代教育学所面临的身份困境之间的关联。

第一,教育学制度化最初是为了满足国家在教师培养或培训方面的需要——这种需要更多的是实践上的甚至政治上的,而不是出于理论上或知识上的兴趣,更不是为了确立教育学作为一门学科或领域的地位。这个驱动力具有两重意味:一方面教育学是“实践的”,它需要为教师的工作提供实践的指引;另一方面教育学是“政治的”,也就是说,教育学制度化在很大程度上是由国家力量推动的,因而其进程也在很大程度上依赖于国家对初等或中等教育及其教师培养体系的重视。历史地看,这两股力量始终牵制着教育学的学科建制,影响到教育学的专业身份。尽管如此,当代教育学的发展并不满足于(甚至不直接指向)实践的或政治的需求,转而强化知识的旨趣和学科的自主。

第二,教育学制度化深刻地影响了教育学的知识传统。从前面的叙述中,可以看到,最初教育学的讲座、课程甚至教席,往往是由哲学、心理学、语言学、神学等领域的教授承担,因此这些教授的知识背景不可避免地融入到他们对教育问题的思考中,从而使教育学从一开始就与其他学科有着千丝万缕的关联。但是,不同国家在教育学建制方面通常有不同的选择,而这些不同的选择对各自教育学的知识传统产生了重要的影响。比如,在德国,教育学的建制处在哲学院的框架下,讲座、课程、研讨班等也多有哲学教授主持,康德和赫尔巴特都属此列。因此,德国教育学在源头上就具有了规范的特征,一方面表现为对普遍或一般教育学的追求,另一方面在研究取向上偏向哲学的或理论的分析。在法国,以“教育科学”命名的课程从一开始就居于主导。作为社会学家的涂尔干就明确将它与“教育学”区分开来,并推崇实证主义的教育科学,将教育看做是社会事实加以研究。最初的这种取向促使法国教育研究走上了“综合社会科学”的道路。在英国,教育学逐渐从实践定向转向为实践寻找理论的基础,最初进入教育领域的主要是历史学和心理学领域的学者——这与德国和法国都有不同,因此,历史学和心理学在相当长的时间里就构成了英国教育学的两个重要“基础学科”,直到20世纪中期,另外两个“基础学科”——哲学和社会学才逐渐进入,从而使英国教育学形成了以四大学科为基础的知识体系(Biesta,2011;Keiner, 2011; Schriewer &Keiner,1992:Tibble,1966;Simon,1990)。

第三,教育学制度化的内核是确立教育学的“专业身份”。尽管教育学在制度化初期对其他学科存在直接的依赖,但是随着教育知识本身的积累以及不同学科之间互动的增多,教育学对自身“专业身份”的意识就会日渐强烈,因而在制度化方面已经不满足于简单的实践驱动,而且试图确立自身作为一门学术性学科的合法性。美国社会学者撒克里(Thackray,A.)和默顿(Merton,R.K.)认为,“任何学术领域在建立合法性的过程中,都会在认知结构和社会功能方面经历独特的变化…….最为明显特征就是一个学术领域所经历的系列转向,即从一个弥散的、不集中的探究领域,充其量偶尔有些支持者表现出真正的理智上的关切,到成为一个在概念上不同的学科,能够掌握属于它自己的工具、技术、方法、理智取向和问题框架。…….与此并行的一个转向,是围绕与这项新的事业有关的专业身份的建立展开的,而且大多数情况是出现稍晚些的时候。这后一种转向通常是有关科学专业化讨论的中心。”(Thackray &Merton,1972)显然,这两个层面是内在相关的:没有知识的累进,任何学科的制度化都不过是形式性的;没有学术的建制,知识的建构就很难走上学科化的道路。尽管制度化不足以保证教育学作为一门学科的合法性,但是教育学需要通过制度化来确立自身作为一门独立学科的“专业身份”。

鲍尔生.(1985).德国教育史. 滕大春,滕大生,译.人民教育出版社,83-84.

博伊德,金.(1985).西方教育史.任宝祥、吴元训,主译.人民教育出版社, 278.

李秋零.(2005).康德书信百封·致克里斯蒂安·亨利希·沃尔克.上海人民出版社,47-49.

马骥雄.(1991).外国教育史略.人民教育出版社,191-192.

梅尔茨.(1999).十九世纪欧洲思想史(第一卷).周忠昌,译.商务印书馆,140-141.

瞿葆奎.(2004).教育学的探究.人民教育出版社,388-389.

施卜朗格.(1937).教育学.童德禧,译.中德学会.五十年来的德国学术(第一册).商务印书馆,224.

涂尔干.(2001).道德教育.陈光金,沈杰,朱锴汉,译.上海人民出版社,“涂尔干年表”.

项建英.(2012).近代中国大学教育学科研究.华东师范大学出版社.

肖朗.(2003).康德与西方大学教育学讲座的开设.华东师范大学学报(教育科学版),(1)。

郑金洲,瞿葆奎.(2002).中国教育学百年.教育科学出版社.

Bengtsson,J. (2006).The Many Identities of Pedagogics as a Challenge:Towards an Ontology of Pedagogical Research as Pedagogical Practice.EducationalPhilosophyandTheory, 38(2), 115-128.

Biesta,G.(2011). Disciplines and Theory in the Academic Study of Education: A Comparative Analysis of the Anglo-American and Continental Construction of the Field.Pedagogy,CultureandSociety,19(2), 175-192.

Gautherin,J.(2002). Preparing French School Teachers by Means of the Science of Education (1883-1914).EuropeanEducationalResearchJournal,1(1), 27-36.

Hofstetter,R. &Schneuwly,B. (Eds.)(2002). Symposium:The Emergence and Development of Educational Research in Europe.EuropeanEducationalResearchJournal, 1(1).

Keiner, E.(2011). Disciplines of Education: The Value of Disciplinary Self-observation. In J. Furlong and M. Lawn(Eds.).DisciplinesofEducation:TheirRoleintheFutureofEducationResearch. London: Routledge, 159-172.

Schriewer,J. and Keiner,E.(1992). Communication Patterns and Intellectual Traditions in Educational Sciences:France and Germany.ComparativeEducationalReview,36(1),25-51.

Simon, B.(1990) .The Study of Education as a University Subject in Britain. In J.B.Thomas(Ed.).BritishUniversitiesandTeacherEducation:ACenturyofChange. London: Falmer, 125-142.

Thackray,A. and Merton, R.K.(1972). On Discipline Building:The Paradoxes of George Sarton.Isis,63(4).

Tibble,J.W.(Ed.)(1966).TheStudyofEducation. London: Routledge and Kegan Paul, 1966,1-28.

Willke,I.(1994). Origins of Education as a Field of Study. In T.Husen, et al.(Eds.).TheInternationalEncyclopediaofEducation. Elviser.

(责任编辑 陈振华)

10.16382/j.cnki.1000-5560.2016.03.008

上海市浦江人才计划C类“当代中国教育知识生产机制研究”(12PJC026)。